現代日用瓷設計中人體工程學的考量

梁彩艷

陶瓷是黏土經高溫燒制形成的具有一定強度的物質。在中國,陶器產生于距今10000多年前的新石器時代,之后逐漸發展繁榮。陶瓷業的繁榮也證明了它對當時改善和提高生活水平有著巨大作用。古代文獻中提到的“神農作瓦器”(《周書》)、“軒轅作碗碟”(《物原》)、“虞舜作食器”(《韓非子》)等,均說明了陶瓷的因需而生性。據調查表明,當今全球平均每人擁有三件陶瓷制品的使用量。陶瓷制品,尤其是日用陶瓷(1)之所以長期為廣大人群所喜愛和使用,是因為它有著其他材料所不及的優點,如在材質性能上,無毒無害、耐用持久、性質穩定、保溫性能好、傳熱慢;在使用體驗上,易于洗滌和保持潔凈,密封性很好,尤其是沿口密封后能有效地、較長時間地儲存食物;在視覺審美上,顏色豐富,工藝技法多樣,藝術效果好,等等。然而,不耐摔碰、抗沖擊強度低是陶瓷類器皿難以逾越的材質“鴻溝”;同時與輕薄的材料,如新型樹脂類、普通塑料等相比,它又比較厚重。但陶瓷材料的這些缺點恰恰也為日用陶瓷產品的設計提供了努力的方向。

一、人體工程學在古代陶瓷設計中的體現

人體工程學是一門技術科學,它主要研究人在工作環境中的解剖學、生理學、心理學等諸方面的因素,研究“人—機—環境”系統中交互作用著的各組成部分(效率、健康、安全、舒適等)在工作條件下、在家庭中、在休假環境里如何達到最優化的問題。該門學科是在20世紀40年代后期發展起來的,它建立的特點和目標是:首先,學科的目標是以人為中心的,強調人的健康性、舒適性和作業的安全性、有效性;其次,必須意識到個體在能力和限制上的差異,并且充分考慮到這些差異對各種設計可能造成的影響;再者,用系統的觀點考慮問題,意識到事物、過程、環境和人都不是獨立存在的。[1]88設計是把人工物內部環境(人工物自身的物質和組織)和外部環境結合的一門學科。人工物內部環境和外部環境的關系其實就是人體工程學中所探討的人機關系,可見人體工程學是設計進行時一定要考慮的學科。人體工程學雖是一門年輕的學科,但是在陶瓷設計中的運用則是從古代造物的早期階段就開始了。

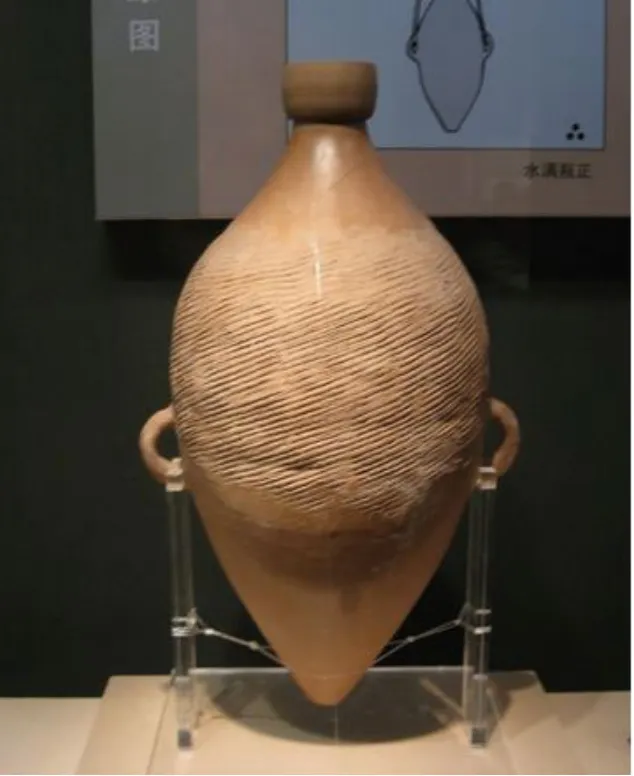

在古代,陶制壺罐是與人的日常生活最為密切的器皿之一。古代的壺、罐、瓶等的設計多種多樣,不同的大小、式樣有著不同用途,其不同的造型設計反映了先人們對人體的各種因素的充分考慮。如,原始彩陶文化時期的雙耳汲水瓶(圖1),該器皿的造型特征鮮明,是用來到河邊打水的。對這類器皿的曲線造型進行分析后,我們會發現,該器型的曲線與人體后背脊椎自然彎曲的曲線正好吻合。在原始社會,汲水瓶從河里取水完成后要背回住所,所以這樣的造型使得器物跟人的接觸面加大,分散了受力點,從而起到“減重”的作用,這是對人體友好的造型設計。此外,還有古代的陶制背壺的設計和大汶口文化時期彩陶豆的高足設計,均是出于對使用器物時的舒適性和有效性的考慮。

圖1 原始彩陶文化時期的雙耳汲水瓶

二、人體工程學在現代陶瓷設計中的運用

在當今社會,隨著人體工程學學科建設的不斷完備,它對現代陶瓷設計的指導更加整體和系統化,而不僅限于人體測量學的指導。如果將一個人在某一特定環境使用某種物品作為一個時刻變化的系統,那么該系統如何更有效運作才能使人更好地享受生活,這是當今設計要解決的重要問題,也是人體工程學學科發展的意義所在。正如人體工程學的先驅美國設計師格雷夫斯所說的:“如果產品阻礙了人的活動,設計便告失敗,如果使人感到更安全、更舒適、更有效、更快樂,設計便成功了。”[2]3然而更舒適、更有效、更快樂是相對不同人群而言的,這就對設計提出了更高的要求,設計要針對人群細分,要側重細節設計。

(一)日用陶瓷設計基礎考量之一——產品是否具有安全性

設計就是滿足人的需求的,而安全問題是產品設計首要考慮的問題,尤其是跟人日常餐飲密切相關的日用陶瓷的設計。

陶瓷制品作為一種特殊的產品,其材質的易碎特性決定了它的設計應注重其尺寸的把握從而使人處于更安全的狀態。比如人的手在拿陶瓷杯子或者餐具時,怎樣才能保證肌肉不因承受不了這個重力而導致器物傾斜,從而傷害人的手或身體的其他部位,這就要求對人的手指的尺寸、手部肌肉的承受力,以及什么樣的姿勢會使手部承受的力降到最低進行深入的研究。同時,陶瓷餐飲具的裝飾要考慮會不會因為色料原因對人體造成傷害,如,釉上彩因其在受熱以及受到化學物質刺激時會析出鉛等重金屬,因此在餐飲具中應避免使用。

提到陶瓷餐飲具設計的安全問題時,衛生是不可繞過的一個話題。如宋代定窯覆燒工藝使得瓷器邊沿無釉有芒,在作為食器時會對嘴唇造成一定損傷,所以不適合做餐飲具。出于安全、衛生等實用性考慮,定窯的飲食器口沿均鑲有金屬或大漆材料。在今天日用陶瓷餐具的生產中,為了提升其使用體驗,有一種特制的“衛生足”,是用坯泥制的特殊墊餅放置在足部中間襯墊支燒,由于此邊沿有釉,既衛生又不損傷臺面(圖2)。在當今器物的設計中,安全性的考量既是重要的,也是最基礎的。

圖2 日用陶瓷餐具的“衛生足”

(二)日用陶瓷設計中基礎考量之二——產品使用時是否舒適

如何從尺寸考慮,使工具或器物的使用更舒適?《考工記》中有這樣一段記載:“輪已崇, 則人不能登也;輪已庳, 則于馬終古登阤也。”這是說車輪太高,人不容易登車,車輪太低,則拉車的人會十分費力。[3]16-17可見在古代,人們就開始研究工具、器物的尺寸對使用者舒適性的影響。舒適性一方面指人身體上的舒適,另一方面指人心理上的舒服、舒適。身體上的舒適也會帶來精神上的愉悅。舒適的感覺往往來自精神層面,但是一件不舒適的產品首先產生于生理層面的反饋。設計不單單要滿足使用功能,還要使功能的發揮處于宜人的狀態,這也是人體工程學的目的。設計中人的生理需求的滿足是人體工程學的要求之一,除此人體工程學還提出設計要考慮人心理上的訴求。如,一個陶瓷茶壺,出水流暢、端拿省力、便于清洗和觸感良好,必然會給人一種愛不釋手的感覺,這種心理上的認可往往意味著對形式上的肯定。正如美的產生,人類對美的形式的肯定,最初來自于身體部位的生理性舒適體驗。

(三)日用陶瓷設計的新需求——設計要細化不同的使用群體

日用陶瓷設計中的安全性和舒適性是相對而言的。一件特定陶瓷餐飲具對于成年人可能是適用的、舒適的、安全的,但對于小孩、老人也許是不適用的;對于東方人的形態特征是舒適的,但對于相差較大的西方人來說可能會帶來諸多不便。這就要求日用陶瓷的設計向細分化方向發展。早在20世紀60年代,美國設計理論家維克多·巴巴納克在《為真實的世界而設計》一書中就提出“設計不但為健康人服務,同時還必須為殘疾人服務”的思想。[4]69如,在爾格諾米工作室有兩位設計師班克騰和瓊林,他們致力于為殘障人士或行動不便的人設計裝備或餐具,他們的核心觀念是讓殘障人士在使用其設計的物品時,不會因為外形的特別性而感到被歧視,即,在物品的外觀上盡量做到無差別設計,但是細節結構上卻充分考慮到殘障人士身體條件的特殊性。[5]29他們的陶瓷餐具作品,既為殘障人士做了比較貼心的考慮,一般人用又不顯得特異。

人體工程學對于人們從幼年到老年的生理機能以及心理特點都有較全面的研究,這對于日用瓷設計的具有較大的參考意義。由于兒童與成人無論在肢體靈活度還是生活經驗上都相差甚多,針對兒童日用瓷的設計要從研究兒童的身體尺寸、反應靈活度、肢體靈活性出發,而不能是在成人餐飲具基礎上的等比例縮小。毋庸置疑,安全性是兒童產品設計要首先考慮的重要問題。這里的安全性,是指即便是不規范操作或錯誤操作發生時,也要力求把傷害降到最低。日本NIDO設計事務所曾設計一套幼兒餐具,該套餐具設計的獨特之處在于充分考慮了幼兒的抓拿習慣和抓拿力度,以及考慮到幼兒用力抓拿物品反映的是更深層次的心理需求。該設計將幼兒的勺子的手柄設計成較為粗大的、類似于橄欖形狀的造型,在材質上用安全、舒適度高且較輕質的塑料類材質,既滿足良好的觸感又增大摩擦力,使之不易從手中滑落,該套餐具尾部上翹彎曲成弓形,保證了幼兒在使用過程中握住手柄時彎曲的弓形柄尾會卡住手背使之更不易滑落。這樣的設計充分考慮了幼兒的抓握是來自于內心的不安全感和對操作的不熟悉,在此基礎上幫助幼兒建立自信心。餐具的顏色也選用鮮艷、明麗的色彩。所以該套餐具不但在安全層次上滿足幼兒的需要,而且又將兒童的心理特征、審美特征考慮進去。日用陶瓷的餐飲具,尤其是針對兒童的,還要考慮其易碎性和材料本身自重大的特性,要在高科技的陶瓷材料上進行擇優,隔熱層的設計也是十分必要的。此外,裝飾性、釉色的選擇要考慮色彩對兒童心理的影響、對視覺神經的刺激程度等。陶瓷作為傳統材料,其天然非合成性受到老年群體的偏愛。如今,人口老齡化已是全球性問題,老齡人口的日益增長也給設計者提出了要求,針對老年消費群體的日用陶瓷餐飲具,要從他們的生活習慣和用物特點作全面考慮。

人類的需要既有共性也有個性,這樣的需要既包括生理需要也包括心理需要,所以除了從生理層面上的人群細分,日用陶瓷設計還要考慮人的信仰、觀念差異以及一個民族審美心理結構的特殊性。比如有設計師在設計茶壺時,把壺流設計成古代虎子(夜壺)的樣式,整體造型也可找到虎子的影子,這就是一件失敗的設計。特定的造型承載的是流傳下來的文化,文化的傳承使得器物具有符號性,所以日用陶瓷的設計要考慮人們的審美尺度。只有舒適的、合適的甚至是“量身定做”的設計才不會形成粗制濫造,才能做到真正的“以人為本”。

(四)日用陶瓷設計方法的再優化——設計要考慮陶瓷器皿在空間環境中存在的非獨立性

設計與造物一樣是以人的需要得到滿足為目的的。某一特定的人造空間包括空間中所有的人造物都是服務于人的,那么這眾多的物如何安排、如何運作才能使得所服務的人更加方便舒適呢?這就是人體工程學中提到的系統設計所要解決的問題,即,如何高效、優化和完美“人—機—環境”系統。也就是說,單個陶瓷產品的設計除了考慮與人互動過程中的安全、舒適性之外,還要考慮到整個操作環境能夠盡量讓人感到安全并且舒適。意大利在20世紀70年代最重要的貢獻之一,就是將環境因素納入設計的整體構想之中。1972年意大利在產品展覽會上首次袒露了自己的新概念,產品不再是單性的、孤立的,而是與環境和空間構成有機的系統,在產品設計時要考慮空間、環境因素。在日用陶瓷設計時如果把整個為人服務的空間和人造物作為一個大的單元的話,那么日用陶瓷就是構成這一單元的一個重要元素,它與其他人造物及環境形成一個整體系統。這其中每個元素的設計、創造都要考慮整體性,只有系統、和諧、高效、完美地運轉才能使人獲得最大收益,才是設計的最終目的。因此,日用陶瓷的設計除了要考慮物與人的關系,還要考慮物與物的關系、物與環境的關系。

日用陶瓷在使用過程中,物與物的關系隨之建立。如,一套陶瓷茶具設計要考慮到與其他材質的常用物品如何搭配,才能使得設計的價值發揮到最大化。一個陶瓷的筷子架,如何與筷子搭配,才能最符合人的取拿習慣,而且能保證剛洗完的筷子較快地干燥而不滋生細菌等等。同樣,在某一特定的人居空間中,某一產品的介入,都要遵循一定的“秩序”安排,否則該器物在使用過程中不但不能使原來的系統運作更完美,反而會破壞原有的穩定狀態。日用陶瓷在設計過程要考慮所要服務的空間的分割、整體環境的風格。一件優秀的設計往往“適應”一定的空間,而且會對原來不合理的空間進行直接或潛移默化地調整,從而形成最宜人的服務系統。這樣充分考慮各方面的設計才會最大限度降低資源的浪費,從而保證可持續設計的健康進行。

三、結語

日用陶瓷,尤其陶瓷餐飲具是現代生活中人們常用的器具。人們天天接觸它、感受它,幾乎成為了人們肢體、機能的延伸,它是否舒適、方便,直接關系到人們在使用過程中是否安全,是否愉悅,甚至會影響人們的精神世界。在強調人性化、宜人化設計的今天,陶瓷作為優良的制造日用品的材料應充分發揮其天然材料的優勢,以解決物與人、物與物、物與環境的關系,最終達到更好服務于人的目的。然而,當下對于外觀設計的強調、對于多種審美風格表達需求的增加,使得以使用為主的日用陶瓷日益走向式樣化。畢竟,對于器物設計來說,功能和形式的同步提高和豐富應該是其最終追求。本文研究人體工程學在日用瓷設計中的重要作用,期待當今的設計師仍能以功能為本位、以人性化的創新設計滿足消費者的需求。

注釋:

(1)日用陶瓷是指人們日常生活經常使用,且以使用為目的而生產的陶瓷制品,在范圍界定上有兩種說法,一種說法認為它一般分為日用器皿陶瓷(如餐、茶具、壇、罐等實用器皿)和陳設藝術瓷(如花瓶、瓷板畫、陶瓷雕塑等品種)兩類;另一種說法認為它主要指陶瓷的餐飲類容器,這類制品的品種繁多,如餐具、茶具、咖啡具、酒具、冷水具、冰箱用具以及微波爐用具等,此外還有與上述用具搭配使用的煙具、燭臺、花器和筷子架等雜品。在此所述的日用陶瓷采用第二種說法界定的范圍。