福安畬族“打槍擔”的舞蹈形態分析與文化內涵解讀

陳歡園

畬族是中華民族55個少數民族之一,主要分布在我國東南沿海一帶的省份,大多都是以村落的形式聚居,人口呈“大分散,小聚居”的分布格局。畬族人民能歌善舞,文化藝術以口耳相傳的民間文學和言傳身教的肢體藝術為主,保留了多姿多彩、具有本民族特色的傳統文化。

“打槍擔”是福安畬族地區的民俗傳統舞蹈,它是畬族人民在日常勞動生活中創造出來的,具有濃厚的畬族文化色彩。但通過對“打槍擔”的文獻搜索與整理中發現,目前學術界對于“打槍擔”舞蹈的研究成果甚少,知網尚無關于“打槍擔”舞蹈的研究性論文。對于“打槍擔”的文獻論述只有零星記載在部分著作與期刊中,如福安畬族志編纂委員會的《福安畬族志》[1]、閩東畬族志編纂委員會的《閩東畬族志》[2]、鐘雷興的《閩東畬族文化全書·體育卷》[3]等,這些研究成果只是對“打槍擔”進行簡單的記載介紹,并未進行深入的、針對性的研究。僅有一篇鐘林荔的《從“打槍擔”看畬族舞蹈與傳統體育的關系》文章中將“打槍擔”作為研究對象,通過其舞蹈的特點與起源,闡述了畬族民間舞蹈與傳統體育之間的密切關系。[4]152因此,筆者結合田野調查從文化環境、舞蹈形態特征分析與文化內涵三方面對其進行研究,從而使畬族傳統舞蹈文化得到進一步的傳承與發展。

一、福安畬族舞蹈“打槍擔”的文化環境分析

(一)自然地理環境

福安市位于福建省東北部,是寧德的地級市之一。在亞歐大陸板塊和太平洋板塊的長期作用下,福安市的地形類型復雜多樣,多以丘陵和山地為主,氣候具有明顯的垂直分布區域性特點,屬中亞熱帶海洋性季風氣候,兼具明顯的山地氣候特征,氣候溫暖濕潤。[5]81-87

畬族是在唐五代時期開始遷入福安地區,山地丘陵的地形地貌使得福安畬民的傳統種植作物為山禾、番薯、苧麻、木、茶等,主要的山林木材以竹、松木和杉木為主。隨著社會的發展,原始粗放的耕作方式已經無法維持生產生活的日常需要,清代畬民開始與漢族人民雜居,學習和引進漢族人民先進的生產技術與生產工具。畬民在學習中不斷提高自身的生產勞動水平,大量栽植各種經濟作物,如茶葉、茶油、毛竹等。自古以來畬族人民就有栽竹、砍竹的生活習慣,生產生活的各個方面都需要用到竹子,毛竹成為畬民最喜愛的自然資源之一。福安早期隸屬閩地,地理環境十分惡劣。漢代許慎《說文·析閩》說:“閩,東南越,蛇種。從蟲,門聲。”[6]713閩地林中多蛇蟲猛獸,樹木繁茂,雜草叢生,對人們的生存造成了巨大的威脅,因此居住在閩東福安地區的畬民,也受到了蛇蟲、野獸的困擾。為了抵御野獸的侵害,畬民必須與險惡的自然環境作斗爭,創造出柴刀、竹槍、火銃等生產實用工具。如畬民將毛竹兩端削尖后,用滾油將兩端的尖頂部分進行油炸,制成槍擔作為防身工具,使用鋒利硬韌的槍擔與野獸進行搏斗,保護自己的生命安全,獲取更加豐富的物質生產資料。在這樣極其惡劣的自然環境下,使得畬族人民崇尚習武,形成了畬民不屈不撓、勤勞奮進的精神品質。

(二)社會人文環境

歷史上,畬族人民地位低下,長期以來遭受統治階級的剝削壓迫,從唐至清末,畬族人民與統治階級之間沖突不斷。頻繁的戰亂加之官府剛柔并濟的政策手段,使得畬族人民被迫外遷,在峰巒層疊、相對封閉的深山密林中聚族而居,自成村落。畬族人民還利用農耕勞作的空閑時間自發聚集在一起歌舞嬉戲,自娛自樂,“打槍擔”就是畬民在保身自衛、勞動生產的過程中形成的。

“打槍擔”是福安畬族地區婦女在日常生活中上山砍柴勞動時流行的一種娛樂性民俗舞蹈,是模仿畬族人民上山挑柴、砍柴草等生產勞動的動作衍變而來的。畬民用畬族村落常見的日常勞動工具——柴刀、刀鞘和槍擔來砍柴、割莽。上山勞動時,他們邊唱山歌邊用柴刀的不同部位用力敲擊槍擔,如:“頭未出天先光,手提鐮刀去割莽,自家燒剩擔去賣,換得錢子度時光。打起穿擔響當當,阿哥上山去割莽,阿妹與哥齊去割,浦滿山莽草一掃光。”歌聲此起彼伏,環繞山間,具有濃郁的淳樸山野氣息。柴刀、刀鞘和槍擔作為舞蹈的道具與樂器,發出的聲響與山歌、舞步巧妙地聯系在一起,節奏鏗鏘有力,聲響清脆有勁,音樂優美動聽,具有強身健體、自娛自樂的功能。

福安封閉阻塞的交通條件導致畬民經濟生產較為落后,一直保持著刀耕火種兼采集狩獵的傳統生產方式,在一定程度上為民族文化的保存起到重要的作用,也自然為民俗舞蹈的傳承形成了封閉的文化生態環境。無字文化也使得畬民要用歌舞的形式記錄民族歷史與社會生產活動。得天獨厚的地理人文環境為“打槍擔”提供了文化空間,其以身體為媒介,運用口頭傳承與身體記憶來傳遞本民族文化,對增強本民族凝聚力、維護民族和諧與團結起到至關重要的作用,其深厚的文化內涵是畬民的社會生產生活的集中反映。

二、福安畬族舞蹈“打槍擔”的形態特征分析

畬族村落在每年勞動閑暇、節日歡慶、農忙豐收時經常能看到“打槍擔”的表演,大家穿著盛裝不約而同地集合在一起歡快地打起槍擔,村落的各個角落都能夠聽到敲打槍擔的聲響,場面一片歡騰,極具感染力的勞動舞蹈為畬族村寨增添了熱烈歡快的濃厚節日氣氛。

“打槍擔”的表演時間約為5-6分鐘,人數一般為雙數,約8-16人左右,多則達24人。表演時,舞蹈者左手握槍擔,右手執柴刀,刀鞘緊緊綁在右腰前,按照節奏拍子在行進中邊敲邊舞,口中還時不時喊著“嘿嘿嘿”的口號協助表演,高亢嘹亮,使得表演更加振奮人心,充分體現了畬族人民豪邁活潑、善良淳樸的民族性格。表演的過程中沒有音樂伴奏,畬民們用右手的柴刀擊打左手的槍擔與腰前的刀鞘,用柴刀的刀柄與槍擔的底部撞擊地面,在“噠噠、噠噠”的清脆多變節奏聲中轉身傾頭、勾腳跳躍,舞蹈的動作與速度在節奏的帶動下始終保持整齊劃一。舞蹈中沒有太多復雜的隊形變化,表演者在上下左右不同的身體部位擊打槍擔,十分注重力度與節奏。敲打動作就是由生產勞動中的姿勢轉變而來的,舞蹈過程中還融入了畬族武術中的棍術技法,將“撥、挑、架、劈”這四個經典交叉對打動作吸收,雙人對打你來我往,協調配合,動作靈活簡單,更加突出畬民在擊打過程中的自娛性。

(一)踏轉顫跳,動律沉穩

一個民族舞蹈體態、舞蹈動律的形成與其歷史條件、生產勞動、地理環境等息息相關,其動律體態能夠展現出一個民族的歷史記憶與文化內涵。畬族文化屬于典型的山地農耕文化,開山造田、挑柴販炭、犁田插秧的生產方式形成了舞蹈獨特的基本動律,“打槍擔”的舞蹈動律基本可以概括為“踏、轉、顫、跳”,體現出歡快靈動、古樸豪放的舞蹈特點。

勾腳踏地是“打槍擔”中的核心舞步,要求膝蓋微屈松弛,通過雙腳全腳掌交替踏地而后勾腳,勾腳時身體稍向后仰,小腿高抬,在空中停留一拍,踏地動作干脆利落,節奏歡快鮮明。舞步穩健大方,生活氣息濃郁,勾腳是模仿畬族人民勾腳爬山,挑擔趕路的生活形態,踏地是來源于耕地勞作的生活習慣,重心下沉,雙腳發力向下踩踏地面,體現出土地是農耕民族賴以生存的基礎。

“轉”貫穿在“打槍擔”的整個舞蹈表演當中,主要分為走步自轉、跳步自轉和圍圈公轉,衍生出豐富多彩的舞蹈動作。其中走步自轉是動作與動作之間的銜接,跳步自轉是朝著東、南、西、北四個方位重復做同一動作,圍圈公轉是表演者圍著圓心運動,形成一個首尾圓和、循環往復的圓形軌跡,彰顯出山地農耕文化中“天人共生”的審美觀念。

畬族在剛遷入福安地區時還是保持原始“刀耕火種、采集狩獵”的生產方式,到了明清時期,原始粗放的耕作方式已經無法維持生產生活的日常需要,于是畬民開始與漢族人民進行長期的物質交換。物質交換需要前往境內漢人居住的平原地區,上山下山都要用身體來背負物質生產資料,畬民行走的過程中為了保持平衡,重心需要向前傾斜,雙腿膝蓋在負重爬坡的屈伸下微微顫動,形成“顫膝屈蹲”的自然體態。這一自然體態在舞蹈的許多動作中也有所體現,多是手握道具與跑、跳等的動作元素相結合,具有明顯的頓挫感。

“跳”是畬族舞蹈的核心動律之一。畬民長期居住于深山之中,村落之間山路崎嶇、路途遙遠加之狩獵采集的原始生產方式導致畬民需要翻山越嶺、登山勞作,因此行走時有上下跳躍的起伏動作,長期跋山涉水不僅鍛煉了體力強盛的身體,雙腿肌肉也十分發達。在“打槍擔”中“跳”主要由勾腳交替吸跳和勾腳單腿吸跳構成,通常與勾腳踏地相互配合。舞蹈在表演時雙腳需要全腳掌落地,不斷轉換重心,上身的擺動與腳下的節奏要保持一致,動作協調流暢,具有韻律感。

“踏、轉、顫、跳”這四個核心動律元素大部分是從畬族人民日常生活中的耕作勞動中提取凝煉出來的,其豐厚的文化底蘊彰顯著畬族人民樂觀向上、質樸熱烈、坦誠率真的民族性格。

(二)質樸熱烈,韻律和諧

每個不同的舞蹈節奏能夠表現出不同的肢體動作與思想情感,如悠揚寧靜的節奏修養身心,歡騰熱烈的節奏振奮人心。舞蹈韻律是由重復變化的舞蹈節奏構成的,它能夠使舞蹈中的每個動作完美地呈現出來,因此在舞蹈表演中至關重要。

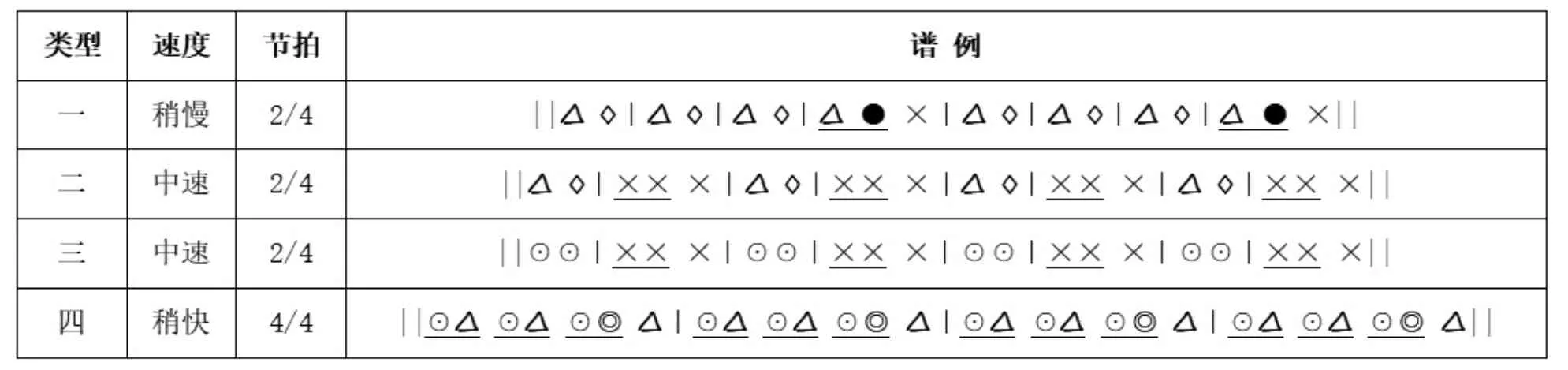

“打槍擔”是表演者左手握槍擔,右手執柴刀,在行進中邊敲邊舞。在表演過程中,輕重緩急的舞蹈節奏與整齊劃一的舞蹈動作相互對應,表現出不同的情緒與環境。整個舞蹈的音樂節奏以2/4拍和4/4拍為主,是由槍擔、柴刀、刀鞘三種道具相互敲擊構成的,其中包括槍擔敲擊地面的節奏以及柴刀敲擊刀鞘、槍擔與地面的節奏。這兩種節奏相互組合變化,形成了整個舞蹈表演的完整節奏韻律。圖表1中選取舞蹈中比較具有代表性的四個節奏段落進行了分析。

圖表1 “打槍擔”四種節奏類型

從分析的四種節奏類型來看,整個舞蹈大多都是強弱節拍明確的2/4拍與4/4拍。其中2/4拍舞蹈片段的速度屬于稍慢或中速,結構較為短小,以平穩舒緩和歡快明亮這兩種不同節奏為主。快慢結合的舞蹈動作在抑揚頓挫的節奏下,自由舒展,張弛有度,每一次道具的敲擊都調動著表演者與觀眾的情緒。整個場面歡快和諧,洋溢著輕松愉悅的舞蹈氛圍。4/4拍舞蹈片段的速度屬于快速,表演者配合默契,在行進中邊舞邊喊。剛勁激越的道具擊打與氣勢雄渾的人聲吶喊配合踏地有聲的舞蹈動作,不斷振奮人心;靈動跳躍的節奏與激昂奔放的鼓點融為一體,不斷渲染氛圍,使得表演者與觀眾獲得強烈的情緒共鳴。在這種節奏韻律中,不僅能夠增強人與人之間的情感交流,還能提高人與人之間的團結協作能力與凝聚力。整個舞蹈場面在力量與美感的有機結合下相得益彰、交相輝映。

“打槍擔”通過日常勞動工具的相互敲打,將簡單自然的擊打節奏與自由奔放的舞蹈動作融為一體,不僅展示著畬族人民獨有的地域文化、民風民俗與思想情感,其濃郁的生產勞動氣息無不印證著農耕文化的審美意識與精神需求。

(三)聚合共生,武舞相融

“武,舞也。”武舞同源這一觀點在學術界早已達成共識。原始社會時期,頻繁的戰爭使得人們必須掌握各種武術技能來克敵制勝,創造出各種防御性武器來適應戰爭、自衛格斗。在模擬軍事演練的過程中人們靈活地運用這些武器,在一攻一防、左撥右打的動作中形成了武舞。其中棍是武舞表演使用的重要道具之一。棍,是人類早期的生產勞動工具,也是我國古代戰爭中一種重要的作戰兵器,因其可以就地取材,于是成為人們最早使用于防身自衛的武術器械之一。棍術包括劈、摔、掄、挑、推、撥、掛、架等,動作靈活多變,快速勇猛。

“打槍擔”舞蹈中大量吸收了畬族的武術元素,通過手持槍擔、雙人對打的動作形式將畬族舞蹈與畬族武術融為一體,把畬族棍術“劈、挑、撥、架”的四個交叉對打動作提煉融合到舞蹈當中,并通過馬步的姿勢,雙腳用力踏地,動作整齊劃一、有序規整。快速敏捷、干脆利落的特點使得整個場面氣氛熱烈,形成武舞一體的表演藝術形式,其輕盈瀟灑、剛柔并濟的武舞風格深受畬族人民的喜愛,蘊含著畬族人民共同的精神追求。在這種集勞動、娛樂、健身于一體的舞蹈中,畬族人民能夠全身舒展,放松身心,在鍛煉身體、宣泄情緒的同時還能夠感受生命的活力、體會生活的意義。

三、福安畬族舞蹈“打槍擔”的文化內涵

(一)“以農為本”的山地農耕文化

“以農為本”的文化思想在中國由來已久,福安畬族人民居住在山巒疊嶂、封閉獨立的山地丘陵之中,通過開荒狩獵、砍柴耕地來維持生計。人與自然和諧相處,聯系緊密,農耕勞動生活自然也在舞蹈中得到反映,打槍擔來源于日常生產勞動,在“打槍擔”舞蹈的道具、服飾與動律體態中我們可以窺見其山地農耕文化的影子。

打槍擔的舞蹈道具——槍擔、柴刀和刀鞘都屬于畬民日常的勞動生產工具,是農業中必不可少的重要工具。其中槍擔又名穿擔,畬語為“jan mei dong gang”,一般都是由硬雜木或小毛竹制作而成,表面光滑平整,是畬族村民上山割草砍柴時,用以挑柴草的工具。柴刀,畬語稱作“解刀”,整體呈似f型,利用柴刀砍柴時可以減少手部發力,屬于就地取材、極具實用性的鐵制農具。刀鞘,畬語稱作“解吊”,整體呈長方形,是用于插入柴刀的空槽。這些生產勞動工具在農耕勞作中占有重要地位,與畬民的農耕生活息息相關,舞蹈中畬民通過擊打聲響來變化節奏,大聲呼喊來營造熱烈歡快的舞蹈氣氛,具有濃郁的生活氣息。質樸無華的舞蹈風格反映出鮮明的民族特色與山地農耕文化色彩。

服飾是反映民族文化的物質載體之一。打槍擔的日常服飾中,以黑色為服飾底色,耐臟不易褪色,上衣交領下裙寬松輕薄透氣,方便勞作,圍裙、腰帶和綁腿也是為了適應畬族人民長期的山地農耕生活。樸實無華、結實耐穿的生活裝扮形象生動地表現出“打槍擔”質樸淳厚的山地農耕文化內涵。

在整個舞蹈中無論是“踩踏跳躍”還是“顫膝屈蹲”,所表現出來“踏、轉、顫、跳”的動律體態都是對插秧、耕田等農耕勞動生活的模仿與提煉。極具穿透力的口號與4/4的規整節拍使“打槍擔”更具有凝聚力,這些都無不折射出畬族人民傳統的山地農耕文化。

(二)“源于自然”的竹文化

我國是世界上最早研究、利用竹子的國家,竹文化也對我們的生活產生了深遠影響。畬族的竹文化也屬于我國竹文化的一部分。畬族人民長期居住在山地丘陵地區,林業資源豐富,以杉樹、松樹、竹為主,其中綠竹與毛竹的種植在畬族村落有悠久的歷史,且在畬民的生產生活中占據十分重要的地位。

畬族人民自古就有在村落、溪畔栽竹的習慣,其生產生活所需的物品都是就地取材。“結廬山谷、誅茅為瓦、編竹為籬”[7]876,可以看出竹子是畬民生活中必不可少的自然資源,堅韌、抗腐的特點使得畬民通常將其加工為建筑材料、生產勞動工具、工藝品等,出售竹制品也是畬民重要的經濟收入之一。從生產生活到民間藝術再到信仰習俗都與竹文化有著密切地聯系,竹林茂密的畬族村落經常開展與竹子有關的文化活動,如娛樂舞蹈《打槍擔》《賽竹卜》,竹林競技《跳竹竿》《爬竹》等,不僅如此,在畬村如果老人去世需要請法師超度亡靈,法事需要在竹子掛上旗幡,寫上死者姓名,邊舞邊跳邊唱。竹文化與畬族人民的日常生活緊密的聯系在一起,成為畬族文化的重要內容,其柔韌堅強、正直謙虛的特征折射出畬族人民的高尚品格與價值追求,是畬族傳統文化的重要象征之一。

(三)“天人合一”的圓文化

“圓”,是中華民族傳統文化的重要形態象征,象征著圓滿、流暢、和諧、統一,有著循環往復、圓潤統一的深厚意蘊。以“圓”為核心的審美理念對中國傳統文化與藝術的發展有著深刻的影響,其所顯現出的獨特“圓文化”反映了中華民族包容萬物、天人合一的文化精神。“圓”寓于各種傳統藝術文化中,如戲曲唱念中的“字正腔圓”、武術太極中的“氣韻循圓”、舞蹈肢體中的“曲中求圓”等。中國舞蹈中的劃圓藝術在早期人類社會時就已出現,在古代宮廷舞蹈和民間舞蹈的舞姿造型和隊形變化都能看到“圓”的影子。

畬族長期與漢族人民雜居,在舞蹈藝術中也將“圓”作為其審美的標準之一。“平圓”“立圓”“八字圓”的三圓運動所衍生出的動作造型及運動路線始終保持在“打槍擔”的整個舞蹈表演中。表演者從舞蹈開始的圍圈定格造型到舞蹈中內外跑場的穿插變化,其運動路線都呈現出一個完整的“平圓”,在這種整齊統一的隊形中,能夠使人們感覺到強烈的歸屬感與感召力。舞蹈中表演者轉動槍擔,道具旋轉的路線軌跡如同在空中劃出”立圓“的形狀,“立圓”的運動軌跡使得表演者動作幅度加大,情緒也更加飽滿。柴刀作為“打槍擔”中的舞蹈道具,其揮動的手腕運動路線是由兩個交叉重疊的圓形共同構成,形成一個“8”字,周而復始、無窮無盡的審美意蘊在手腕的揮動下表現得淋漓盡致。在“打槍擔”舞蹈表演中,“圓文化”是在中國傳統文化的浸染下形成的,“天人合一”的哲學思想觀念體現了畬民對美好生活的精神追求。

四、結語

“打槍擔”作為福安畬族地區的文化象征符號,其產生、存在、發展與畬族人民的生存環境、風俗習慣等息息相關,是畬族文化的重要體現。通過畬族人民群體性的身體表演,生動形象地模擬出原生態的日常生活勞作情景,其“踏、轉、顫、跳”的動作形態承載著福安畬族人民的集體記憶,歡騰熱烈的節奏韻律蘊含著畬族人民熱愛生活、不屈不撓的民族精神。“打槍擔”以頑強的生命力在日常生活與節日慶典中展現出獨特深厚的文化內涵,對滿足群眾精神需求、豐富群眾文化生活、增強民族團結協作、提高民族凝聚力有著不可言喻的特殊意義。