情感認知教育在課程思政中的探索

——以高職藝術設計類專業工科課程為例

陳 滸

“立德樹人”是我國高等教育的根本任務。課程思政改革作為高校“立德樹人”的重要抓手,自實施以來隨著在各課程體系中不斷融入和深化,各類課程中的思政元素開發如雨后春筍般破土而出,積累了豐富的思政素材和優秀的教學案例,并獲得了良好的成效。高職藝術設計類專業的工科課程,如環境藝術設計專業的《工程制圖》《施工圖深化》、服裝設計專業中的《服裝結構設計》《工業制版與服裝CAD》是藝術設計類專業的核心基礎課程,是將設計理念轉化為實物的重要實踐類課程,是教學科研成果轉化的重要環節。本文以藝術設計類專業工科課程的思政教學為主要研究對象,結合心理學中的情感認知,探索在數字化背景下課程思政的新形式對育人效果的啟發和提升。

一、高職藝術設計類專業工科課程在思政融通中的困境

(一)高職藝術設計類專業工科課程思政的特點

藝術設計類專業工科課程是聯結產學研一體的重要紐帶,尤其是對職業類院校來說,是深化職業教育改革重要的抓手。此類課程建立在相關專業工程類學科的基礎上,是研究如何將設計概念轉化為可用、實用、好用的成果轉化類實踐課程。本類課程基于人體工程學、材料學等專業工程類學科,對于高職藝術設計類學生,學習可能較為吃力。究其原因,但相較于藝術設計類專業中的其他專業課程,其內容較為單調和乏味,嚴謹的參數和規律的變量在藝術設計類專業的學生看來索然無味,晦澀難懂。隨著課程思政的融入,高職中的藝術設計類專業工科課程開始有所“軟化”,原本難懂的工程名詞在課程思政中投射到相應具有人文情懷思政點的情感寄托。但相較于當下紛擾焦躁的社會環境對單調乏味課堂的侵蝕,這份改變似乎又微不足道。

另一方面,由于當今青少年的認知習慣已從傳統課堂學習認知轉型到數字化和網絡化。在這樣的外環境下催生出許多新穎的學習認知方式。近三年,由于“新冠疫情”的影響,傳統的線下教學也陸續轉移到線上,教學時間、教學空間和教學模式也相應發生轉換。職業院校學生的學習內驅力本來就較弱,浮躁的互聯網氛圍更容易導致其學習關注度渙散。而作為高職藝術設計類專業中重要的基礎課程,工科專業課程是連接設計概念和現實操作的重要橋梁,互聯網數字化時代里,如何升溫課堂,通過契合時代背景的技術來為藝術設計類專業工科課程的思政注入新活力,已然成為教師需要繼續探索的新著力點。

(二)高職藝術設計類專業工科課程思政教學現狀

為了解高職藝術設計類專業工科課程思政的教學現狀,筆者以任教的高職院校藝術設計類專業班級為例進行了統計,學生共計1300多名,年齡跨度從16-20歲,涵蓋《工程制圖》《建筑CAD》《施工圖深化》等課程。

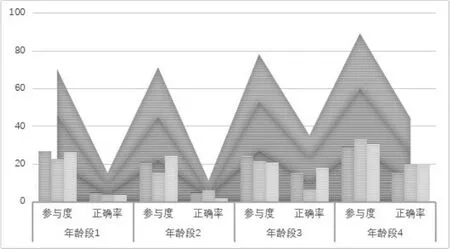

1.高職藝術設計類專業工科課程中思政點的參與度統計

在論證實驗中,筆者以網絡收集表為數據統計平臺,在設計調查數據時,為避免慣性思維造成的數據結果偏差,以非必答的形式將課程中的思政點所涉及的問題穿插于高職藝術設計類工科專業課程內容中。根據圖1統計的數據結果,將非必答的思政點問題的回答率和準確性進行比對后發現,在非強制性回答的前提下,課程思政知識點的參與度只有30%,但正確率只有5%。隨著年齡層的遞增,雖然在參與度和準確率上有所上升,但從參與數量和準確度來看,傳統形式的課程思政融入點,依然達不到理想的育人效果。

圖1 注意力與參與度曲線對比圖

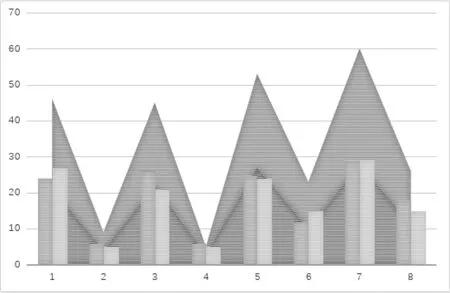

2.高職藝術設計類專業工科課程中思政點的有效情感反饋統計

有效情感反饋是指,在課堂教學中,師生間就相應的授課內容進行互動的頻率和熱度的綜合表現,其主要用于反映授課內容的內化效果。此部分因數據采集量較為龐大,因此僅以每個年齡段隨機抽采一個班級、共計4個班級166名同學作為樣本進行分析。圖2中的數據分析結果曲線趨同于上文中注意力與參與度曲線。由此可見,在實際藝術設計類專業工科課程中,傳統的課程思政融入方式,其實際育人效果不盡如人意。

圖2 有效情感反饋統計

二、高職藝術設計類專業工科課程中思政點的情感認知教育分析

通過以上調查數據分析可見,傳統的課程思政融通方式在課堂教學實踐中未達到良好的育人效果。通過部分被觀察學生的反饋,筆者發現現有形式的思政點與觀察對象缺乏共情點,即學生被隔絕在思政案例的人物和事件之外,難以達到“春風化雨”般的課程思政育人目的。想要獲得較好的效果,首先要突破學生的情感和思政點間的場域隔離效應,即,課堂中要有共情的產生與聯結,能真正做到感同身受。只有真正將學生情感投射在思政點中,才能將思政點轉為學生情感的對象,真正產生共情,激活課堂中的思政元素。

(一)高職藝術設計類專業工科課程中思政點的共情產生與作用

藝術設計類專業的工科課程與該專業中其他課程相比,較為缺乏人文情趣,因此在對學生的共情方面產生的差異對比明顯。筆者嘗試以心理學中的共情理論對此差異性進行解釋。共情是一種經歷和身份的置換,是感受對方境遇下的情感分享和回應。共情從感知和形成中可分為情緒共情和認知共情。情緒共情描述的是對他人情緒的一種替代性分享;認知共情則是指對他人的行為進行理解,由此預判其行為。兩者相互獨立、有所偏差卻又關聯緊密。[1]6-13

情緒作為共情的關鍵要素,在情感變化中起著至關重要的作用。根據研究表明,不同年齡段人的情緒伴隨著其認知獲得而表現出不同的結果,這是基于其客觀體驗的行為反應,也是基于其內在需求和愿望的心理活動的表象特征反應,并會隨著其成長而在反應程度上有所變化。

藝術創作本是情感的表白,而設計是存在于實用主義之上的實用場景的自我代入。相較于其他專業,藝術設計類專業學生的情感本應在其專業訓練的影響下更為豐富。認知共情需要個體始終保持自我同他人表征的分離,并能夠靈活整合表征間彼此的關聯,進而去理解他人的情緒和感受。[1]6-13這種感知方式更像是設計的思維方式。設計,本就是一種生活方式的傳遞。無論是環境藝術設計、工業設計還是服裝設計都是一種基于認知基礎美學上的實用主義再造。所以,情緒共情和認知共情本就是藝術設計類專業學生所該具備的基本認知方式。這也促使筆者進一步思考共情發展的成因,更加全面、宏觀地了解共情在藝術設計中產生的機制,并將此機制運用于課程思政的教育改革實踐中。根據對共情在心理層面和專業層面的產生機制的研究發現,被觀察對象所處的年齡段正處于情緒共情和認知共情的交叉點,要促成其共情產生就需要兩種共情機制共同協作,這在以人文情懷為主的藝術設計類專業課程中是常見的。但針對該專業的工科課程,由于課程自有共情條件不足,目前課程思政融入課程的方式更趨向于傳統方式融合,這也是目前課程思政育人效果欠佳的原因之一。

(二)高職藝術設計類專業工科課程中思政點場域的產生和作用

如果說在藝術設計類課程中情感認知是共情的內因,那場域的創建就是促進共情內因形成的基礎條件。絕大多數被訪者認為,藝術設計類專業工科課程中思政點所敘述的內容對他們無異,但因缺乏觸發共情的外部條件而無法感同身受,主要原因是思政點的內容與他們的真實認知存在差距,無法幫助他們產生共情。

心理學場域論的代表人物庫爾特勒溫在對個體所處物理環境和社會環境的描述中,將行為、目標、需求、欲望、意圖、緊張、力量和認知過程整合為一個完整的體系,彼此相互依存且動態變化,自成系統。在此閉環中,任何一個要素都能產生對人行為相應的驅動力或約束力。由此可見,個體的主觀因素、所處的客觀環境及主觀化后的客觀環境共同構成整體的變量,并通過某個特定的時間對個體行為以及心理活動產生影響。[2]59-66心理環境與個體在功能上共同組成一個相互依存的場域,即,存在空間可運用物理中的度量概念、拓撲的邏輯和數學函數來處理生活空間中大量共存的、相互關聯的、具有相對位置的事實。這樣的表述是以跨學科的方式在投射設計的本質,即代入和感受。

基于上述理論,可知心理的變化與周圍的環境變化是相互依存,且動態變化的,將概念遷移到藝術和設計的創作上也同樣受用。因此,要提升課程思政的育人效果,僅以認識共情為內驅、以傳統課程為場域,較難形成正向反饋。結合現代青少年較容易接受的數字虛擬仿真技術,搭建課程思政在高職藝術設計專業工科課程中的場域,獲得課程思政的共情場域,以提升育人效果,成為筆者進一步探索的目標。

三、數字化背景下高職藝術設計類專業工科課程思政的探索與對策

(一)藝術設計類專業工科課程思政教學形式的探索

受疫情影響,近年來居家辦公和線上授課等形式使數字轉化的受眾面進一步擴大。隨著數字虛擬技術的發展,虛擬數字技術的使用門檻在逐漸降低。這也為將此類技術運用于藝術設計類專業工科課程思政教學提供了條件。從藝術設計的創作和創意上,虛擬現實摒除了現實的羈絆。從“立人樹德”的角度來觀察,虛擬現實為其提供了無限的可能性。通過相應的三維建模技術、動作捕捉技術、實時渲染技術可以將線上課堂的共情與場域的體驗無限延伸。虛幻和現實在數字技術的模糊下遷移出特殊的虛擬“場域”,將此運用在藝術設計類專業工科課程思政中,對相應的思政元素進行角色場域創建、環境場域創建和基于前兩者的事件場域創建,可以成為新的探索發展方向。

(二)藝術設計類專業工科課程思政角色共情的聯結

角色的概念,在任何媒介中都容易引起情緒的映射,這正是在藝術設計類專業工科課程思政中可以承擔共情的基礎。無論該人物真實與否,皆可將其替代為課程中學生共情的主要投射對象,甚至可以投射出對美好人格的向往,對理想自我的追尋和對歸屬及自我實現的需要。為保證思政元素的真實性,以及更強的場域帶入感,所創建的角色必須在輪廓特征上要與投射對象存在重合。以往在技術上追求此交集,是一項十分復雜的工作。運用真人實境的扮演方式,即使付出高昂的成本,效果也差強人意,也因此提高了準入門檻。但隨著虛幻引擎5(Unreal Engine5)中的MeatHuman的加入,在角色特征復刻上徹底改變了行業模式,所需的只是一張正面照片,就能通過MeatHuman生成符合照片特征的三維實體模型,再通過上傳、合成、下載為相應后續編輯軟件進行形體和動作的合成,可以快速精確地完成“角色場域”投射目標的虛擬數字人模型。

(三)數字化背景下藝術設計類專業工科課程思政的對策

隨著低成本的捕捉技術和虛擬三維場景真實的實時渲染性能的普及,通過以授課內容為結構的敘事性事件的關卡設置,能夠輕易地重現思政事件,以動態的教學內容獲得學情反饋。以高職環境藝術設計專業中的工科課程《施工圖深化》為例,該課程主要內容是通過工程制圖的方式,將設計方案以工程可制造、可實現的方式進行表達,是典型的藝術設計類專業中的工科課程,課程內涵蓋施工工藝講解、施工圖繪制、施工規范講解等,是環境藝術設計重要的基礎專業課程。相較于其他藝術設計類課程,該課程的內容較難產生情感共鳴而形成相應的共情和場域。筆者在教學中,以福州三坊七巷的坊巷格局作為思政元素的主軸,以坊巷間的歷史人物故居為思政元素點,結合福州特有的傳統建筑,如馬鞍墻、半亭等標志性建筑為思政故事的環境特征點,進行了全課程的思政元素構建。以林則徐故居為例,筆者通過創建思政主角色的VRM文件,使用RGB攝像頭作為動作數據采集來源,在原有故事情節的基礎上用生動的面部動作捕捉表情和豐富的肢體語言,為課程思政的故事元素提供了良好的共情基礎,為思政元素的共情提供豐富的氛圍環境。在課后的反饋中,學生對此嘗試表現出濃厚的興趣和探索欲。

(四)藝術設計類專業工科課程的展望

虛擬實時動態技術和相關的情感投射在藝術設計類專業中的運用遠不限于課程思政。虛擬實時動態技術賦能,也使設計應用領域呈現出獨特的表達方式。以服裝設計專業為例,衣食住行是人們的基本需求,服裝的意義不僅在于能驅寒保暖,它更多的是一種文化符號載體。服飾的變化和成衣的工藝對應的是社會生產力的表現。相較于服裝專業的設計類課程,服裝專業中的工科課程也存在相似的痛點。盡管在教學中采用人臺的方式模擬實際成衣的上身效果,但由于工業化的同質性,服裝的設計呈現和生產實現卻背離了量體裁衣的初衷。雖受限于成本,但作為藝術設計類專業,不能止步于視覺符號的轉化,而脫離個體差異的基礎結構工藝。

四、結語

藝術源于生活,是一種形而上的求索;設計始于生活,終需回歸實用主義。以數字化技術結合課程思政元素重塑生活和環境,在滿足課程思政育人需求的同時,也為藝術創作提供了不同維度的體驗,在促進創作靈感萌發的同時也提升了思政的育人效果。在疫情環境下線上教學常態化的當下,通過對學生心理特征的分析,從情感需求到育人需求展開探索和思考,結合共情理論和場域理論,利用數字化賦能藝術設計課程的思政內容,可以達到更好的育人效果,從而實現高等教育“立德樹人”的根本任務。