生態保護紅線評估調整研究與應用實踐

馬紅,柴潔

(1.重慶市勘測院,重慶 401121; 2.重慶市地理國情監測工程技術研究中心,重慶 401121)

1 引 言

堅持底線思維,統籌劃定三條控制線(生態保護紅線、永久基本農田、城鎮開發邊界)并嚴格監督實施是新時期我國生態文明建設的重要舉措,也是國土空間規劃的核心內容[1]。生態保護紅線作為三條控制線之一,是指在自然生態服務功能、環境質量安全、自然資源利用等方面必須實行強制性嚴格保護的空間邊界和管理限制的范圍,是科學調整經濟結構、合理布局產業發展和實施可持續發展不可逾越的基本底線[2~5]。

2018年底,全國范圍內的生態保護紅線劃定基本完成,在國家層面整體劃定了生態價值最高、需要嚴格保護的區域[6]。但由于這一輪生態保護紅線劃定在機構改革前,與之相關的耕地、園地、林體、草地、水域等基礎要素分屬不同管理部門,調查的標準、尺度、時間、精度等要求不一致,存在沖突矛盾;且三條控制線分別由不同部門單獨劃定,未考慮相互之間的統籌關系,導致其在空間位置上存在交叉重疊,存在與當前地方國土空間規劃發展及保護實際不相符等問題。機構改革后,各級自然資源主管部門負責建立國土空間規劃體系并監督實施,要求在國土空間“雙評價”的基礎上,自上而下科學布局生態、農業、城鎮三類區域空間,統籌劃定三條控制底線,為全面推進可持續發展提供先決條件[7~9]。

2019年,全國啟動了國土空間規劃編制審批和實施管理工作,要求對既有生態保護紅線進行科學評估調整,納入國土空間規劃統一嚴格管理。而在評估調整工作中,國家層面的指導方案多為原則性意見,具體細則由各地自行把握,這使得在實際操作中,地方大多按照原則進行優化,導致調整面積較大、比例較高,不能完全符合“保護優先、實事求是”的要求。本文針對既有生態保護紅線存在的不足,從踐行落實“保護優先、底線思維”的角度出發,梳理評估優化調整的主要內容、技術要求和解決方法,并以重慶某區域為例,開展示范應用。

2 評估調整的主要內容及要求

2.1 評估調整的工作依據

生態保護紅線是生態安全的底線、資源利用的上線和人居環境安全屏障線,評估調整并非另起爐灶,而是在既有生態保護紅線的基礎上進行優化調整,解決劃定不盡、劃定不實、多線沖突以及與發展現狀不符等問題[1,10,11]。根據“劃管結合”的工作要求,依據統籌劃定“三區三線”的工作原則,結合地方現行發展情況,對既有的生態保護紅線進行評估,發現識別矛盾沖突,明確優化內容,并以既有紅線為基礎,提出優化調整思路,從總體上確保評估調整后的生態保護紅線滿足“生態功能不降低、面積不減少、性質不改變”的要求,確保評估調整結果權威、科學、可執行[12]。

2.2 評估調整的基本原則

生態保護紅線評估調整的主要原則包括:一是重要原則,即評估調整要以生態區域的敏感性為基礎,保障最重要的敏感區,總體上滿足生態功能可持續要求;二是系統原則,即評估調整的具體標準應與區域特性相結合,統籌兼顧,保障全國系統管理的同時兼顧地方發展實際;三是協調原則,要統籌協調生態保護紅線與“三區三線”中其他內容的相互關系,評估調整的結果應該對當地的經濟發展與生態保護都有促進作用。

2.3 評估調整的主要內容

生態保護紅線評估調整的主要內容包括基礎數據校核、界線合理性分析、應劃盡劃情況分析、矛盾沖突識別、生態安全格局分析等[12,13]。基礎數據校核是評估調整的基礎工作,標定內容為基礎數據的現勢性、真實性,確保評估調整成果真實可靠;界線合理性分析是分析判別生態保護紅線與山體、水體、林體等典型自然地貌走勢、邊界的吻合情況,確保評估調整成果滿足圖、數、實地三者一致;應劃盡劃分析是梳理分析應當實施嚴格保護的區域是否納入,確保評估調整結果滿足生態功能完整性和生態空間連通性要求;矛盾沖突識別是發現識別既有生態保護紅線與其他控制線之間、生態保護紅線與既有項目、合法礦業權、重大基礎設施之間的沖突情況,并提出解決方案;生態安全格局分析是分析區域內生態保護紅線調整結果與全國生態安全格局、重點生態功能區域之間的關系,識別生態安全格局的重點屏障。

3 評估調整的技術實現途徑

3.1 評估技術實現途徑

既有生態保護紅線的評估工作,主要包含數據收集與分析、邊界一致性情況分析、應劃盡劃情況分析、圖數與實地一致性情況分析、自然資源利用情況分析等內容。

(1)數據收集與分析

收集整理評估調整所用的數據資料,分析數據資料的種類是否齊全,來源是否權威,考慮對生態保護紅線評估調整有無直接影響;分析數據資料的幾何精度、分辨率、比例尺等情況,考慮對生態保護紅線評估調整有無精度影響;分析數據資料的時效性、與實際情況的偏差,考慮對生態保護紅線評估調整是否有現勢性影響。

(2)邊界一致性情況分析

分析評估既有生態保護紅線與山體、水體、林體等典型自然地貌走勢、邊界的吻合程度,發現、識別不一致的地方,并分析其原因。

(3)應劃盡劃情況分析

梳理、對照國家級自然保護區、世界文化自然遺產、國家級風景名勝區、國家森林公園和國家地質公園等生態功能極重要和生態環境極敏感脆弱地區的納入情況,分析是否存在應嚴格保護區域未納入生態保護紅線的情況。

(4)圖數與實地一致情況分析

核實既有生態保護紅線相關文本中數據統計、圖件、登記表是否一致,并根據相關影像資料,進行圖、數與實地的一致情況分析。

(5)自然資源利用情況分析

重點分析既有生態保護紅線與永久基本農田、城鎮開發邊界、現狀建設用地、合法礦業權以及集體人工商品林等的重疊情況矛盾沖突情況。

3.2 調整技術實現途徑

既有生態保護紅線調整總體技術途徑包括統一基數、統一標準、堅持原則、生態優先以及銜接自然保護地等內容。

(1)統一基數

統一基數是確保生態保護紅線基數真實、準確、完整的先決條件,在評估調整過程中以第三次國土調查成果作為工作底數和工作底圖。

(2)統一標準

調整成果坐標系統一為2000國家大地坐標系,高程基準統一為1985國家高程基準。在調整過程中,如遇因坐標系不同、比例尺不一等導致的部分生態保護紅線超出行政區邊界,或與山體、林體、水體的走勢和邊界明顯不一致等問題,需要通過技術手段對其進行糾偏處理。

(3)堅持原則

評估調整工作以區縣為單位開展,省(市)負責審核,國家總體核查。評估調整堅持自下而上,上下聯動方式開展。確保評估優化調整后的成果滿足生態功能不降低、面積不減少、性質不改變要求。

(4)銜接自然保護地

自然保護地體系是在劃定生態保護紅線大前提大背景下提出的,自然保護地應嚴格納入生態保護紅線范圍。

4 評估調整過程中的現實問題及解決方法

4.1 評估調整過程中的支撐不足及應對策略

生態保護紅線的評估調整需要借助其他行業部門的專題數據資料,受調查標準、調查主體、調查時間各不相同的影響,各行業部門專題數據往往存在交叉重疊、邊界不套合等問題。國家層面的指導意見,對數據資料的選取、相互間的整合要求欠缺具體指導,這往往成為影響評估優化調整過程的關鍵問題[12,14]。

根據評估調整工作指南,評估調整應以第三次國土調查成果為底數和底圖,根據國土空間“雙評價”的結論進行優化,在現狀數據處于修改完善、補充調查等階段且無權威結論支撐時,秉承第三次國土調查這一大基數不改變,則可確保評估調整基數權威、協調準確。

4.2 評估調整過程中的博弈現象及應對策略

生態保護紅線評估調整整體上要求地方遵循“生態優先”“應劃盡劃”“實事求是”等要求,堅持生態功能不降低、面積不減少、性質不改變的目標。但地方政府在開展評估調整的過程中,出于地方用地發展的考慮和地方既有建設項目的保障,難免會采取一些應對措施,存在與國家博弈的情況[12,15]。

地方政府作為嚴守生態保護紅線的責任主體,在政府決策和重大布局中,應將其統籌納入,作為支撐依據和前提條件[12]。生態保護紅線評估調整和審批通過后,應及時執行勘界定標工作,并嚴格執行監督管理。生態保護紅線批準后,原則上只能增加,不能減少,不得在紅線范圍進行不符合主體功能定位的各類開發活動,不能任意改變用途;且對生態保護紅線范圍內的空間造成生態環境破壞的,應實行終身追責[11,12]。

5 評估調整實踐

5.1 區域概況

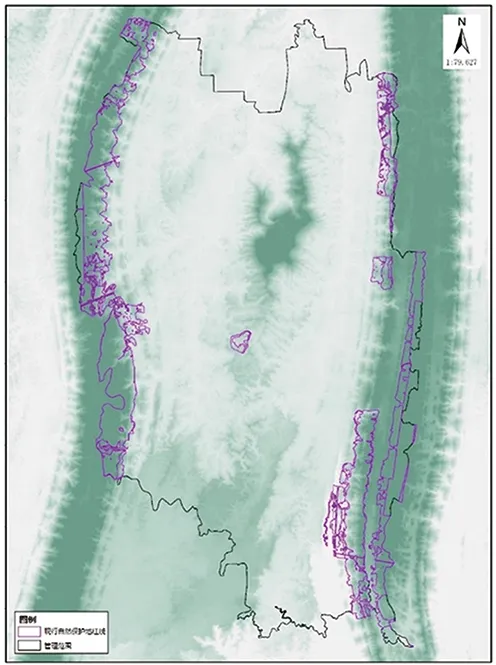

基于前述評估調整技術方法,以重慶市中心城區某直管區域為例進行應用實踐。該區域地處四川盆地東部,位于重慶中心城區西部槽谷,總面積約 313 km2,該區域既有生態保護紅線范圍內包含山地、水系、城鎮建設、規劃發展區等,地理要素豐富,且保護與發展矛盾突出,區域既有生態保護紅線如圖1所示。

圖1 既有生態保護紅線示意圖

5.2 生態保護紅線評估情況

(1)數據收集與分析

根據工作要求,收集有該區域既有生態保護紅線、自然保護地、第三次國土調查成果、“四山”管制區、林業資源調查數據、高分遙感影像、行政界線、水系數據、道路數據等資料。基礎數據全部統一至2000國家大地坐標系,經分析,數據現勢性和精度基本滿足本次評估調整要求。

(2)邊界一致情況分析

將既有生態保護紅線與該區域高分遙感影像及第三次國土調查地塊邊界疊加對比后發現,既有生態保護紅線與山體、林體、水體等的走勢和邊界總體一致,但仍然存在極小的破碎圖斑、地類圖斑交叉重疊、超出行政區界或與行政區界有縫隙的情況。

(3)應劃盡劃情況分析

應劃盡劃區域涉及自然保護地、“雙評價”極重要極敏感區域、飲用水水源地一級保護區等類型。經分析應劃盡劃區域中自然保護地和飲用水水源地一級保護區已全部納入生態保護紅線,應劃盡劃區域中尚未全部納入的區域僅1處,為“雙評價”極重要、極敏感區域,總面積約103公頃。

(4)矛盾沖突情況分析

經與第三次國土調查成果、永久基本農田、合法礦業權、人工商品林、現狀建設項目等進行矛盾沖突分析,該區域既有生態保護紅線內涉及第三次國土調查耕地、第三次國土調查鎮村、永久基本農田、合法礦業權、人工商品林、現狀建設項目圖斑總數共 5 644處,面積共計約 1 287.99公頃,需進一步按照生態保護紅線調整規則進行優化,按照生態保護紅線管理辦法協調實施。

5.3 生態保護紅線調整情況

(1)基礎數據情況

本次評估調整工作采用的基礎數據包括永久基本農田、第三次國土調查,自然保護地優化成果、雙評價生態保護極重要區域,人工商品林以及自然保護地整合優化成果,數據均為市級層面統一協調成果,目的是與全市工作數據保持一致。

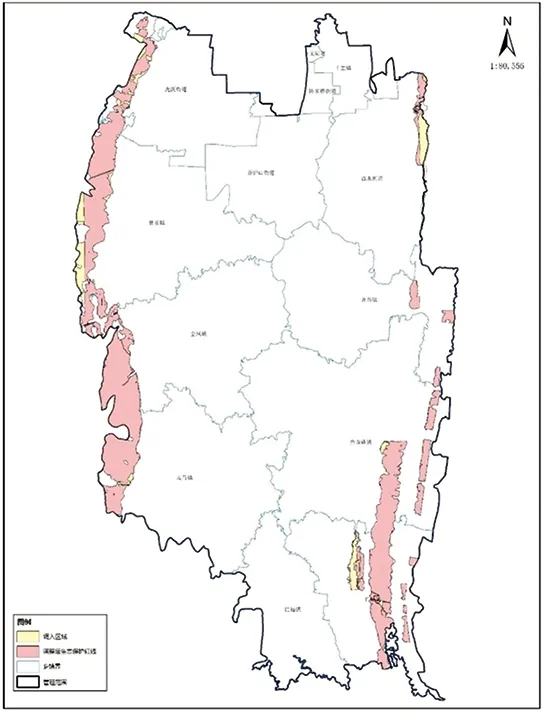

(2)調入情況

統籌考慮自然生態的整體性和系統性要求,將“天窗”、縫隙等區域填補納入生態保護紅線,保障生態保護紅線系統功能的完整性、提高生態保護紅線空間的連通性。本次調入片區包含3處,如圖2所示:包含1處一級飲用水水源保護區,面積約為58.48公頃;2處接縫處,面積分別為65.74公頃、92.14公頃。

圖2 生態保護紅線調入情況

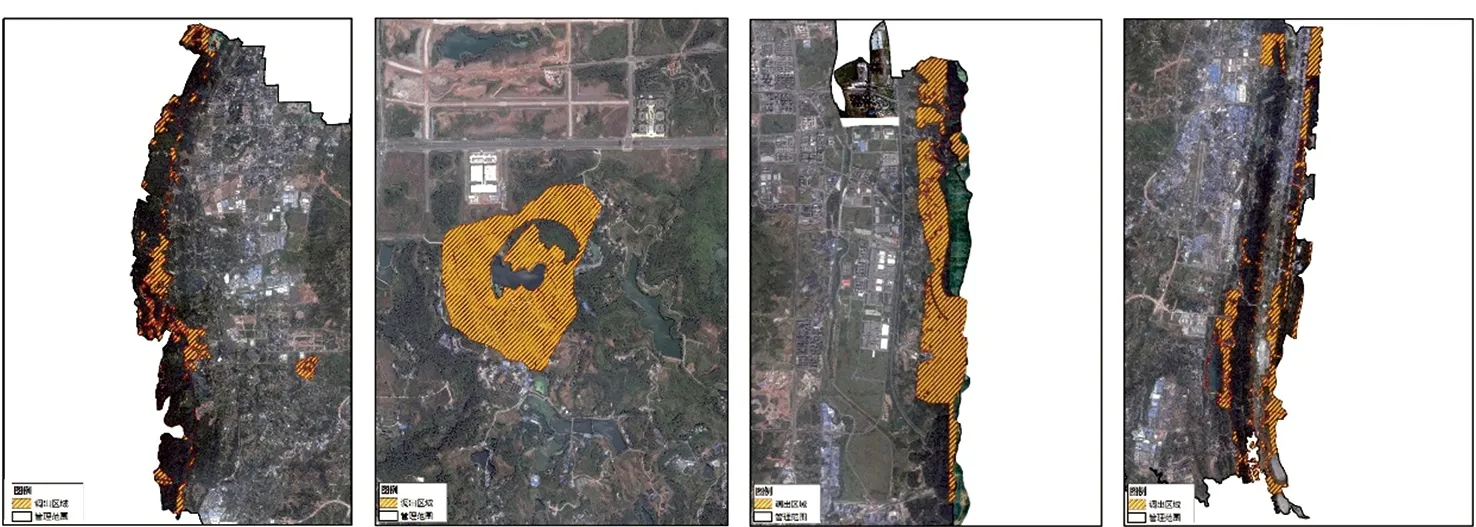

(3)調出情況

按照評估調整要求,結合區域實際情況,對耕地、永久基本農田、合法礦業權、第三次國土調查鎮村、人工商品林以及建設項目等可根據相應規則調出處理。經本次優化,調出既有生態保護紅線內一般耕地圖斑454處,調出沖突面積共計約43.48公頃;調出既有生態保護紅線內零星分布的永久基本農田圖斑468處,調出沖突面積共計約32.85公頃;調出既有生態保護紅線內散落分布合法礦業權8處,調出沖突面積共計約43.43公頃;調出既有生態保護紅線內含城鎮村及工礦用地地類圖斑420處,調出面積共計約17.77公頃;調出既有生態保護紅線內人工商品林圖斑 3 590處,調出面積共計約508.14公頃;調出原生態保護紅線內公路、鐵路、隧道及已批重大項目共38項,調出面積共計約184.34公頃。調出區域按照片區可分為4個部分,如圖3所示。

圖3 生態保護紅線調出情況

(4)自然保護地調整銜接情況

該區域自然保護地面積1 706.57公頃,經與生態保護紅線做好銜接,已全部納入生態保護紅線范圍。

(5)邊界一致性調整情況

該區域生態保護紅線評估調整工作參照遙感影像、第三次國土調查成果進行內業修線,結合實地踏勘開展外業校核,邊界調整后與自然地理邊界、道路界線更加吻合。

5.4 成果分析

該區域評估調整后生態保護紅線總面積 2 925公頃,整體上形成生態保護紅線片區4處,面積分別為 1 787.72公頃、8.99公頃、106.65公頃、975.83公頃。評估調整后,一級飲用水水源保護區得以更好地保護,生態保護紅線在整體上降低了破碎度,保障了生態保護紅線系統功能的完整性,提高了生態保護紅線空間的連通性。

6 結 論

生態保護紅線評估調整是國土空間規劃的重要內容,綜合性強、涉及數據復雜,且根據地方發展差異和特色,對評估指標的選取和調整方法的選擇不盡相同,需要兼顧地方生態環境現狀和各類自然資源的稟賦情況,整體上對既有生態保護紅線做出科學合理的評估調整。目前,生態保護紅線管理辦法仍需細化,國家和省市還需出臺詳細的生態保護紅線管理細則與勘界定標方法,保障生態保護紅線有效落地與長效管理。