基于公共物品理論的農村山塘水環境治理實踐研究

——以江西省為例

金艷清 許 艷 羅卯英

(南昌工程學院,江西 南昌 330099)

0 引言

農村山塘在提供飲用水源、農業生產灌溉、防洪、養殖、洗滌及旅游景觀開發等方面發揮了重要作用。2017年,課題組調查江西省11個地區534個山塘樣本,調查結果顯示江西省山塘水體較嚴重污染占比達46.4%;取49份水樣檢測發現,Ⅴ類或劣Ⅴ類水占比達32.7%。農村山塘水污染不僅直接影響農村居民的生產生活質量,也阻礙了農村生態文明建設與美麗鄉村建設步伐。

在美麗鄉村建設背景下,江西省堅定不移走生態優先、綠色發展之路,大力推進國家生態文明試驗區建設,出臺了《關于構建現代環境治理體系的若干措施》等政策文件,構建了以五級“河長制”“湖長制”“林長制”為核心的全要素、全領域監管體系。通過上述措施,江西省有35項生態文明制度改革舉措及經驗做法被列入國家推廣清單,綠色發展“靖安模式”獲得國家推廣,尋烏縣廢棄礦山綜合治理入選全國生態修復典型案例。根據江西省水利廳與財政廳聯合印發的《江西省山塘整治項目建設和資金管理辦法》等文件,課題組于2022年隨機調查了江西省11個地區2 305個自然村村民,同時取53份水樣進行檢測。調查結果顯示,山塘水體為Ⅴ類或劣Ⅴ類水的占比僅為20.7%。由此可見,相比2017年,江西省農村山塘水環境污染得到了很大改善。筆者基于公共物品理論,結合江西省農村山塘水污染治理實踐,闡述其治理運行機制,總結實踐經驗,啟示其他農村地區水環境建設,共同促進我國鄉村振興和推動美麗中國建設進程。

1 農村山塘水環境治理公共物品理論基礎

農村山塘水環境是農村地區居民和企業生存和發展不可或缺的資源。從公共物品理論的角度,不僅能分析農村地區水環境污染存在的問題,同時可為農村地區水環境治理提供理論基礎。

1.1 公共物品的含義

公共物品是指相對于那些可以劃分為企業或個人消費單元的生產、生活資料而言具有共享性的產品和服務。最具代表性的是薩繆爾森的公共物品理論,該理論提出公共物品具有兩個典型的特征:一是受益的非排他性,二是消費的非競爭性[1]。

根據薩繆爾森的公共物品理論,農村水環境包括農村山塘具有公共物品的特性,即非競爭性和非排他性。一方面,農村地區單個居民和企業對水資源的使用不會影響其他居民對水資源的使用,使用的數量和質量具有非競爭性,即農村水資源的使用具有共享性;另一方面,農村水資源在被使用的過程中,在技術上沒有辦法排除為其付款的居民或企業在受益范圍之外,每個農村居民和企業都無法被排除在使用范圍之外,水資源具有非排他性(普遍性)[1]。

1.2 農村水環境污染治理的理論基礎

農村水環境作為公共物品,因產權難以界定而被競爭性地過度使用或侵占是必然的結果,解決公地悲劇的辦法包括強制私有財產權、政府監管或制訂集體行動安排、多元主體共治等[2]。筆者結合江西省農村山塘水環境污染治理實踐,從預防、監管和整治等方面凝練農村山塘水污染治理工作機制,以期助推農村水環境建設有效提升。

2 農村山塘水環境污染治理實踐

2.1 山塘水污染預防治理機制

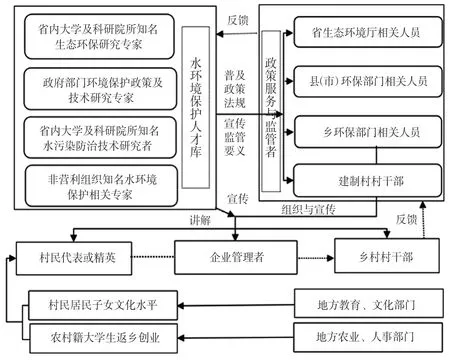

鑒于農村居民、村干部及企業(工廠)管理者文化水平普遍偏低,環保意識薄弱,為防止農村山塘水污染,江西省堅持預防在先,從環保宣傳與知識培訓著手,并由此形成了農村山塘水污染預防治理機制(見圖1),具體從以下3個方面展開。

圖1 江西省農村山塘水污染預防治理機制

2.1.1 建立山塘水環境保護人才庫,為宣傳培訓活動提供支持。江西省生態環境廳協同科學技術廳、教育廳、人力資源和社會保障廳等部門從科研院所、政府機構、高等院校及非營利組織等遴選生態環保研究方面的專家學者,建立水環境保護專門人才庫,供各級政府部門選擇聘請,為環保法律法規宣傳、污染防治知識技術培訓提供人才支撐。

2.1.2 加強環保知識宣傳與學習培訓,提升多元主體環境保護意識和技術水平。江西省生態環境廳從水環境保護人才庫中聘請相關專家,對各級監管人員普及最新環保政策法規,宣傳培訓監管要義和防治知識技能,提升各級地方政府部門監管人員環保知識、污染治理水平,尤其增強對山塘水環境的保護意識,杜絕徇私枉法、包庇及不作為的監管行為[3]。同時,江西省生態環境廳等聘請專家針對村民代表或精英、企業負責人及村干部每年至少開展一次環境保護政策、法律法規及污染防治技術講座,并充分發揮鄉鎮、村級環保人員“傳幫帶”——環保政策法規信息傳遞和技術指導作用,提升村民代表或精英、村干部污染防治水平,特別是相關企業負責人的污染防治水平,提升其環保意識。

2.1.3 支持培育高素質農村人才隊伍,提高農村山塘水環境保護整體水平和信息反饋效能。江西省各地教育部門出臺了助學政策,助力農村大學生培養,支持大學生“三下鄉”實踐活動,幫助提高農村居民文化水平,提升其對山塘水污染危害的認知和污染防治技術;各地農業及人事部門支持農村籍大學生返鄉創業,反哺農村經濟和生態環境建設,并提供創業培訓服務,對生態環保創業項目給予免息信貸和減稅政策支持,夯實生態環保經濟基礎,助推農村現代化發展進程。同時,江西省建立和暢通村民代表、村干部、各級政府部門監管人員、環境保護專家的水污染信息反饋渠道,以便高效反饋當地山塘污染防治過程中出現的新問題,達到及時處理、精準治理的目的。

2.2 山塘水污染治理監管機制

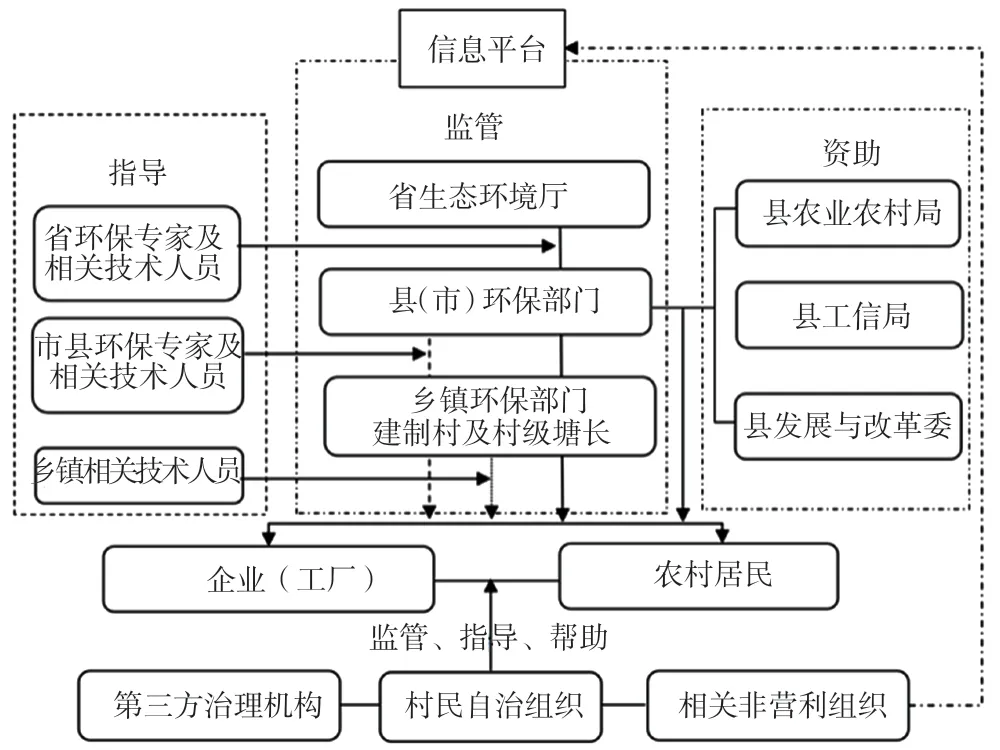

為保障山塘水污染治理政策措施得到有效執行,江西省加強了農村水環境監管,開展了有規律的巡查工作。在山塘水污染治理監管過程中,江西省將加強監管與資源投入相結合,避免出現一管就死的僵局,在實踐中構建了農村山塘水污染監管機制(見圖2),具體從以下4個方面展開。

圖2 江西省農村山塘水污染監管機制

2.2.1 實施例行巡查制,強化水環境監管。江西省生態環境廳牽頭,組建由省、市(縣)環保專家及鄉鎮相關技術人員組成的各級環保監管小組,在河長、湖長基礎上,設置村級塘長[4]。省、市(縣)、鄉鎮及村各級監管小組或責任人,從上到下定期開展巡查,且巡查山塘次數依次遞增。監管小組可根據水污染的季節差異有針對性地開展巡查工作,提高監管效率。針對農耕季節農藥化肥等污染物排放量增加的情況,巡查小組會加大對農田的排水、取水監管巡查力度;針對夏季高溫,污染物更易發酵腐爛污染水質,冬季山塘水源流動少,水源自凈能力不足,易受污染物污染的情況,會加大面源污染巡查強度,以保障監管效率,同時合理控制成本。

2.2.2 發揮非政府組織監管、指導與輔助作用,增強山塘水環境監管力量。江西省積極引導村民自治組織、第三方污染治理機構和水利協會等非政府組織,參與山塘水污染監管巡查工作[5],并在財政方面給予一定支持,尤其注重充分發揮第三方污染治理機構和水利協會專業性強優勢,利用其從專業角度準確判斷山塘水污染負荷、指導確定防治措施。同時,江西省引導農村精英人才或環保意識強的村民成立自治組織,進一步完善鄉規民約,增加監管家鄉山塘水環境的義務[6],有效解決政府監管覆蓋不足的問題。

2.2.3 加大政府資助力度,提高監管相關利益主體污染防治效能。縣(市)環保部門充分利用縣工信局、農業農村局、發展與改革委員會等政府部門作用,合理利用鄉村振興戰略或農村環境治理專項經費,對農村企業污染治理設施設備的購買給予重點資助,對農村生活污水、垃圾及農藥化肥污染治理項目給予物品和資金支持。例如,向村民免費發放垃圾桶,出資安排人員打掃村莊衛生、清理垃圾和山塘,資助將污水管道并入附近污水處理廠管網等。政府資助投入大大降低了相關企業及村民的治污成本,增強了其防治山塘水污染的積極性,也提高了水環境監管效能。

2.2.4 建立水污染信息公開平臺,提高水環境污染防治監管效率。江西省生態環境廳建立了水污染信息公開平臺,公示鄉村水環境治理相關信息。水污染信息公開平臺上的信息主要來自政府各級部門巡查結果和第三方污染治理機構、村民自治組織或水利協會等非政府組織的舉報反饋。信息平臺全天公開,不僅方便群眾反饋山塘水污染治理相關信息,也時刻警示上榜黑名單的污染企業或村民及時整治到位,進而提高政府監管效率。

2.3 山塘水污染整治與修復機制

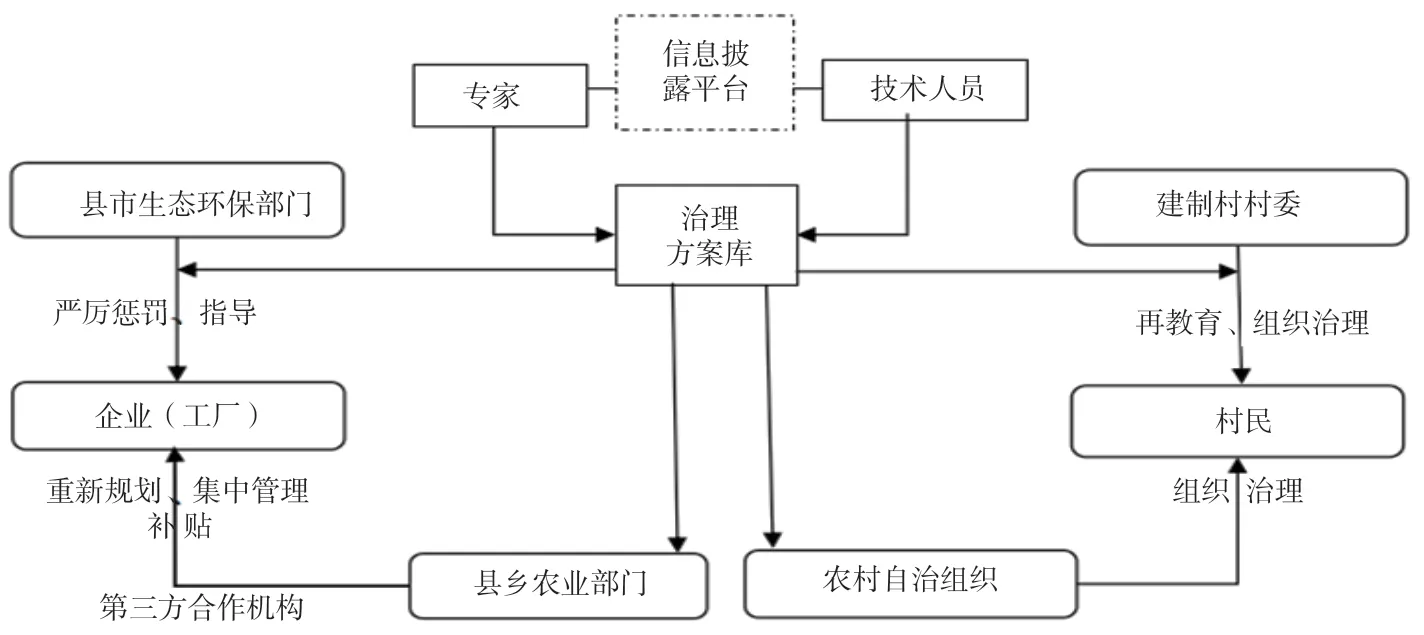

江西省地處南方丘陵地帶,山塘非常多,以致部分山塘水污染未能被有關部門及時關注,導致村民生活污水、農藥化肥污染、加工企業排污等造成的山塘面源污染未得到有效治理。鑒于此,江西省對此類山塘設置并推行了農村山塘水污染整治與修復機制(見圖3),具體從以下3個方面展開。

圖3 江西省農村山塘水污染整治與修復機制

一是發揮建制村村委、農村自治組織和縣(市)生態環保部門的作用,按照相關專家和技術人員制訂的治理方案,引導村民、污染企業或工廠開展自治行動。例如,建制村村委和農村自治組織積極組織農村居民參與山塘水環境周期性的垃圾打撈工作,同時引導其多施農家肥,減少農藥的使用,減少禽畜糞便亂堆亂放,防止再污染。縣(市)生態環保部門唱響循環經濟理念,指導禽畜養殖企業對發酵烘干糞便后用作農作物肥料。例如,靖安縣、南城縣、宜黃縣、蘆溪縣、婺源縣、灣里區、遂川縣、鄱陽縣、永新縣、柴桑區、武寧縣、蓮花縣、安福縣、共青城市及豐城市已成為江西省農村水環境污染治理示范縣(市、區),縣域禽畜養殖企業基本都建有沼氣池或者購置發酵烘干機,將禽畜養殖產生的糞便制成有機肥供給周邊大棚蔬菜生產或網絡出售減小自治負擔。

二是發揮縣(市)環保部門、農業管理部門作用,指導污染企業實現集中管理與整治。按照相關專家和技術人員制訂的治理方案,由政府出資,或引進第三方機構出資,或兩者合資,構建污水處理廠,集中治理農村加工廠或養殖業污染。據《中國經濟導報》,截至2022年10月,江西省有52個市、縣、區實現建制鎮污水處理設施全覆蓋,全省除城關鎮外的724個建制鎮中已有599個具備生活污水處理能力。另外,對于難以實施污染集中治理的企業,要求其按生態環保標準重新改造,否則給予取締。

三是發揮縣(市)生態環保部門、行政村村委環保執法權力,對頑固嚴重污染行為進行嚴厲懲罰和再教育,推進農村山塘水環境整治落地生效。對于畜禽養殖場、化工廠、農產品加工類企業及礦場等隨意排污違法行為,政府環保部門會依法依規實施嚴厲懲罰。2019年1月10日中國日報網顯示,江西省在“綠盾2018”專項行動中利用《中華人民共和國環境保護法》4個配套辦法共查處案件1 057起,同比增長19%;完成全省固廢、危廢大排查和危險廢物規范化檢查,有省級重點監管產廢單位723家,重點監管經營改造單位138家全部納入危險廢品監管平臺。同時,對于村民中隨意排放生活污染物且屢教不改者,村干部或自治組織成員等對其進行約談再教育,或通過公告欄進行通報批評,施加輿論壓力,促其改正。

3 經驗與啟示

筆者基于公共物品理論,對江西省農村山塘水環境多元共治實踐進行了研究,提煉了農村山塘水環境污染治理工作有效運行的機制,從中總結出促進秀美鄉村建設的幾點經驗與啟示。

3.1 明晰多元共治目標,凝聚合作共識

要想秀美鄉村建設,必須強化多方利益相關主體對保護農村水環境長遠意義的認知度,牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”共識,堅守“只能更好、不能變壞”底線,做到農村水環境合作共治理念入心入腦。只有每個人都努力,才能讓綠水青山成為美麗中國最鮮明、最厚重、最堅實的底色。

3.2 明確多元主體職責,協調各方關系

雖然農村水環境的“公共性”決定了地方政府是農村水環境治理的第一位主體,但是也必須引入其他治理主體,即構建政府、企業、非政府組織及村民多元共治的內生機制,形成“職責明晰、考核合理”多元共治共享的水環境治理模式[6]。正如習近平總書記強調,在生態環境保護工作中,既要讓老百姓享受藍天白云和繁星閃爍、清水綠岸和魚翔淺底等生態美景,又要打好污染防治攻堅的人民戰爭。

3.3 協同推進“多管齊下”水污染防治運行機制,提升治理效能

農村水環境多元共治效果的實現需要多種運行機制的不斷融合、協同推進。這就要求相關部門在實踐中不斷優化現行治理機制,因地制宜從預防、監管、治理三者內在邏輯與實踐進程方面進行優化,形成具有地方特色、適應外部環境變化的多樣性、靈活性運行機制體系[7]。