艾灸與藥物治療輕度認知障礙療效比較的系統評價與Meta分析

陳 鑫 郭佳穎 修火琴 陳心銘 劉 芳

(福建中醫藥大學護理學院,福建 福州,350122)

輕度認知障礙(Mild Cognitive Impairment,MCI)是介于正常衰老導致的認知功能衰退和癡呆之間的病理狀態[1]。從全球來看,MCI 發病率總體為5.9%,而我國MCI 發病率達14.71%[2]。MCI 不僅會導致記憶障礙、流體智力下降、精神及行為異常、日常生活能力急速減退等,且有20%~40%的概率轉化為癡呆,給家庭和社會帶來極大經濟負擔[3]。因此,對MCI 進行早期有效干預,對于延緩病程、提高患者生活質量、降低癡呆轉化率以及緩解家庭和社會壓力具有重要意義[4]。目前,臨床治療MCI 采用的是與老年癡呆基本相同的治療策略,但尚無任何一種治療手段被證明能夠有效預防或延緩MCI 進展成癡呆[5]。艾灸作為一種中醫治療方法,具有安全、價廉、不良反應小等特點。近年來,研究比較艾灸與藥物治療對MCI 療效的文獻日益增加,但尚未見相關系統評價。故本研究通過對艾灸與藥物治療輕度認知功能障礙療效的臨床隨機對照試驗(RCTs)進行系統評價和Meta 分析,以期為艾灸治療MCI 的臨床應用提供循證醫學依據。

1 資料與方法

1.1 文獻檢索策略

檢索中國知網、維普、萬方、中國生物醫學文獻等4 個中文數據庫,PubMed、Web of Science、The Cochrane Library、Embase、OVID 等5 個外文數據庫,檢索時間為自建庫至2021年10月7日。中文檢索詞:灸治/艾灸/灸療法,輕度認知障礙/輕度認知功能障礙/認知異常等。英文檢索詞:moxibustion/moxa*/acupoint,mild cognitive impairment/cognitive impairment/MCI/CI 等。根據各數據庫采用不同的檢索策略,主題詞與自由詞結合檢索,盡可能查全文獻。

以中國知網為例的檢索策略如下:(SU= 艾灸+艾灸法+艾灸療法+灸治+灸療+灸療法+灸+灸法+隔姜灸+隔蒜灸+隔鹽灸+隔附子餅灸+隔藥灸+艾條灸+艾炷灸+灸器灸+艾卷灸+熏灸+溫針灸+溫和灸+回旋灸+雀啄灸+癜痕灸+無瘢痕灸+熱敏灸) and (SU= 輕度認知障礙+輕度認知功能障礙+MCI+'mild cognitive impairment'+認知+認知障礙+認知功能+認知缺陷+認知異常+CI+'cognitive impairment')

1.2 文獻納入與排除標準

納入標準:①文獻類型:所有涉及艾灸與藥物治療MCI療效比較的RCTs,僅限中、英文;②研究對象:MCI 患者,其MCI 類型、年齡、性別、病程以及發病原因等不限;③干預措施:對照組和試驗組分別采用藥物治療和艾灸治療。對艾灸或藥物治療的方式、劑量、頻次、干預時間、取穴等不加區別。對于多組比較的研究,僅分析與本研究相符的組別;④結局指標:蒙特利爾認知評估量表(MoCA)、簡易智力狀態檢查量表(MMSE)、血管性癡呆辨證量表(SDSVD)、總有效率等。

排除標準:①重復發表的文獻;②文獻類型為經驗報告、個案報告、綜述、動物實驗等;③無法獲取全文或數據缺失的文獻;④試驗組與對照組干預方法非僅艾灸對比藥物。

1.3 文獻篩選與資料提取

將檢索到的文獻導入NoteExpress 文獻管理軟件(簡稱NE),先去重后再通過閱讀題目和摘要初篩,最后由兩名研究人員分別獨立閱讀全文進行復篩并對結果交叉核對。若出現分歧則與第三方研究人員討論解決。資料提取內容包含題目、發表年限、作者信息、診斷、干預人數、治療方案、結局指標、不良反應及隨訪等。

1.4 文獻質量評價

采用Cochrane 偏倚風險評估工具5.1.0 版本對納入文獻進行質量評價。文獻質量分別由兩名研究人員獨立進行評價,出現分歧時請第三方研究人員共同討論解決。

1.5 統計學分析

采用RevMan 5.4 軟件對數據進行分析。計量資料和計數資料分別以均數差(MD)和比值比(OR)整合效應量,各效應量均提供95%置信區間(CI),P<0.05 表明差異有統計學意義。采用I2值評價各研究間的異質性,P≥0.10,I2≤50%時各研究間異質性低,采用固定效應模型分析;反之異質性高,采用隨機效應模型分析,并應對研究結果謹慎解釋。當結局指標無法合并或各研究間異質性過高時應采用描述性分析。

2 結果

2.1 文獻檢索與篩選結果

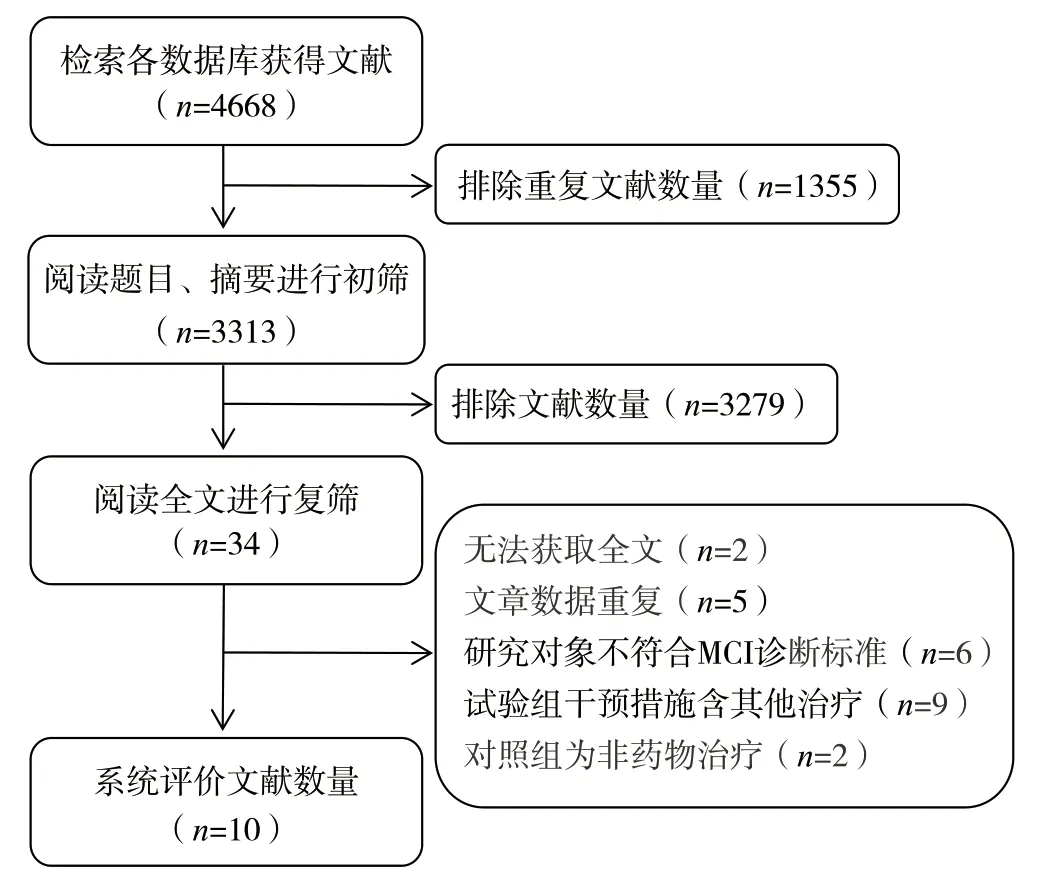

初步檢索獲取中、英文文獻共4 668 篇,經NE 去重后剩余3 313 篇,初篩后剩余34 篇,進一步閱讀全文,無法獲取全文2 篇,文章數據重復5 篇,研究對象不符合MCI 診斷標準6篇,試驗組干預措施含其他治療9 篇,對照組為非藥物治療2篇,最終納入文獻10 篇。見圖1。

圖1 文獻篩選流程圖

2.2 納入文獻情況

2.2.1 納入文獻基本特征

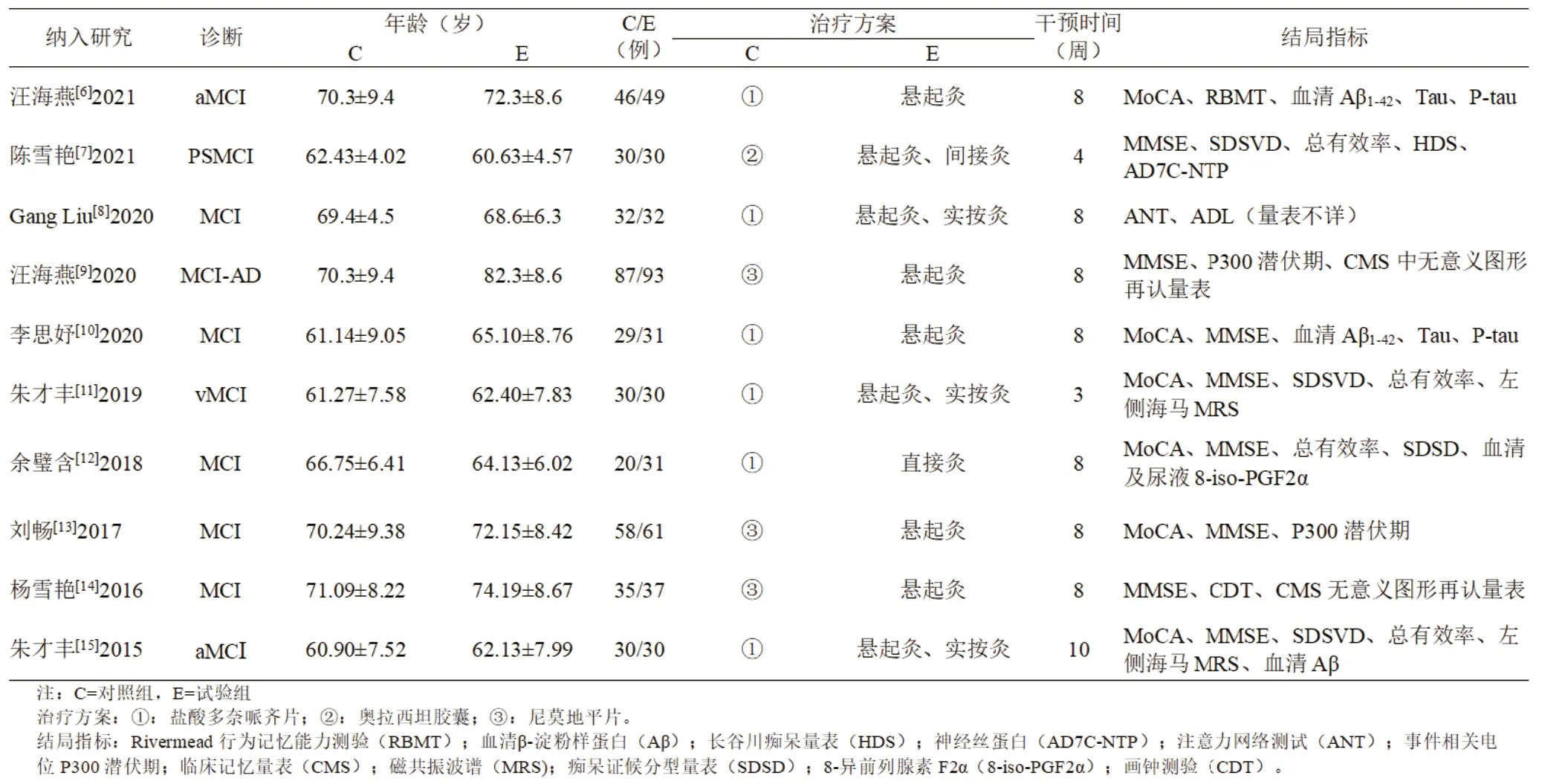

最終納入10 篇文獻[6-15],其中9 篇中文,1 篇英文,共涉及821 例MCI 患者。其中試驗組424 例,對照組397 例,包括MCI、遺忘型輕度認知障礙(aMCI)、卒中后輕度認知障礙(PSMCI)、阿爾茨海默病源性輕度認知障礙(MCI-AD)及血管性輕度認知障礙(vMCI)患者。各研究中受試者平均年齡均為60 歲以上,治療組干預方案為艾灸,頻次為隔日一次或6 次/周,對照組干預方案均為口服抗AD 的藥物,包括乙酰膽堿酯酶抑制劑、二氫吡啶類鈣通道阻滯劑及益智藥等,如鹽酸多奈哌齊片、奧拉西坦膠囊及尼莫地平片,干預時長從3~10 周不等,結局指標包括認知功能量表及認知相關血清指標、中醫證候指標及總有效率等。見表1。

表1 納入文獻基本特征

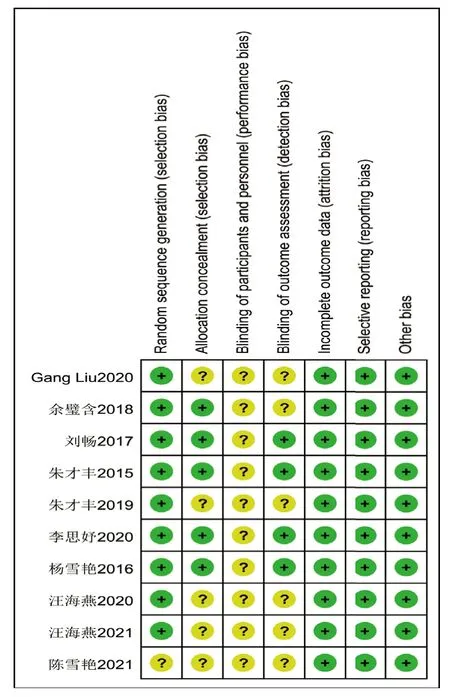

2.2.2 納入研究的方法學質量

納入文獻中,1 篇[7]未提及隨機分配方法評為不清楚,其余采用了隨機數字表或計算機產生隨機數字進行隨機分組評為低風險;5 篇[10,12-15]采用分配隱藏評為低風險,其余文獻均未報道則評為不清楚;盲法方面,所有文獻均未報道對研究者和受試者實施盲法評為不清楚;4 篇[10,13-15]采用了評價者盲法評為低風險,其余文獻均未報道評為不清楚;所有文獻均完整報告其結果數據且未見其他偏倚均評為低風險。見圖2。

圖2 文獻質量評價

2.3 Meta 分析結果

納入文獻中有3 篇[6,9,11]研究結果以圖表形式表達而未標明具體數值,無法進行合并及Meta 分析。故最終共7 篇[7,8,10,12-15]文獻進入Meta 分析。

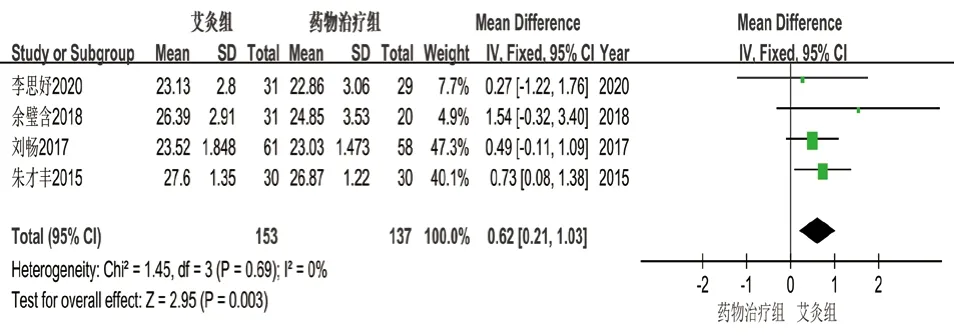

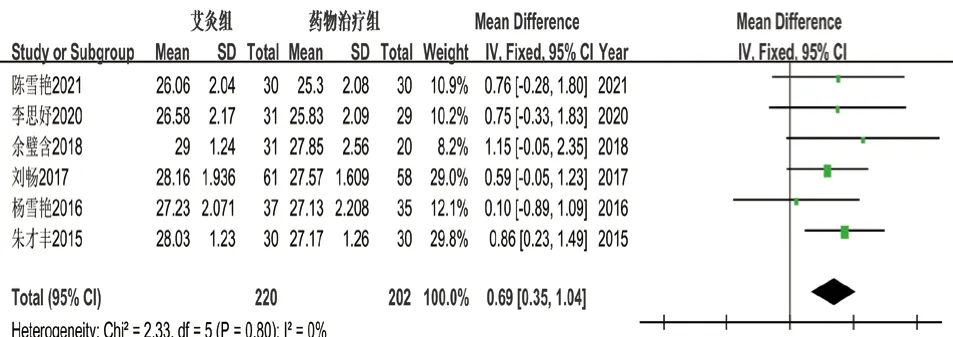

2.3.1 認知功能

對4 篇[10,12,13,15]涉及290 例MCI 患者,采用MoCA 評分比較艾灸與藥物治療MCI 患者認知功能療效的文獻進行Meta 分析顯示:干預后MoCA 評分[MD=0.62,95%CI (0.21,1.03),P=0.003],P<0.05。見圖3。對6 篇[7,10,12-15]涉及422 例MCI 患者,采用MMSE 評估療效的文獻進行Meta 分析顯示:干預后MMSE 評分[MD=0.69,95%CI (0.35,1.04),P<0.0001]。見圖4。兩個指標差異均有統計學意義(P<0.05)。表明艾灸較藥物治療對改善MCI 患者的認知功能效果更佳。

圖3 艾灸與藥物治療MCI 患者的MoCA 評分

圖4 艾灸與藥物治療MCI 患者的MMSE 評分

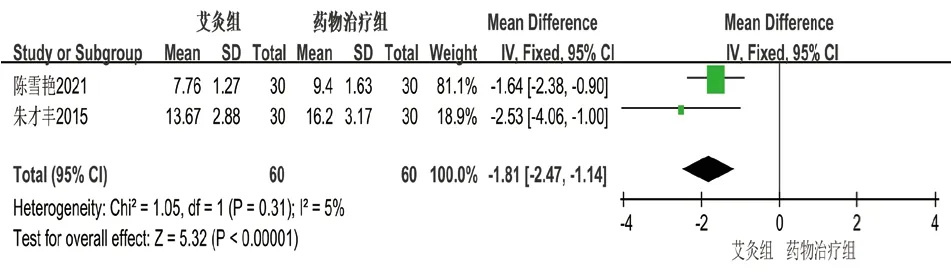

2.3.2 血管性癡呆中醫證候

對2 篇[7,15]涉及120 例MCI 患者,采用SDSVD 積分比較艾灸與藥物治療對MCI 患者中醫證候影響的文獻進行Meta 分析顯示:干預后SDSVD 積分[MD=-1.81,95%CI(-2.47,-1.14),P<0.00001],差異有統計學意義(P<0.05)。見圖5。表明艾灸較藥物治療對減輕MCI 患者的血管性癡呆中醫癥候效果更佳。

圖5 艾灸與藥物治療MCI 患者的SDSVD 積分

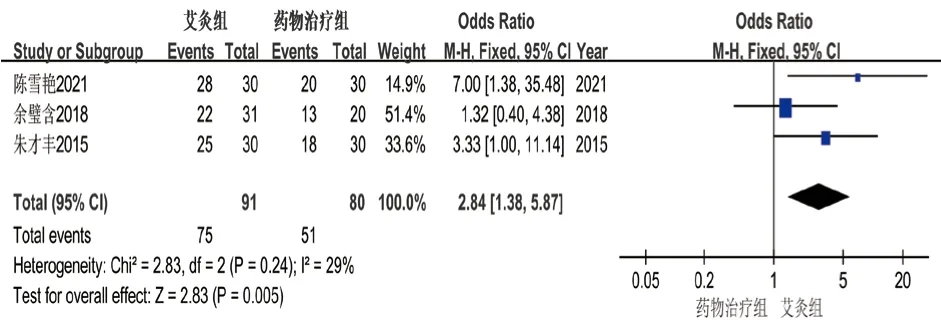

2.3.3 總有效率

對3 篇[7,12,15]涉及126 例MCI 患者,采用總有效率對艾灸與藥物治療MCI 的臨床療效進行比較的文獻進行Meta 分析顯示:總有效率[OR=2.84,95%CI (1.38,5.87),P=0.005],差異有統計學意義(P<0.05)。見圖6。表明艾灸治療MCI的總有效率優于藥物治療。

圖6 艾灸與藥物治療MCI 患者的總有效率

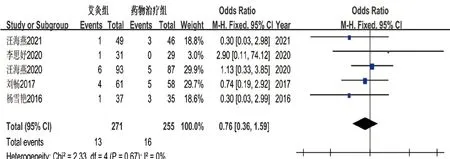

2.3.4 安全性評價

對5 篇[6,9,10,13,14]涉及526 例MCI 患者采用4 級分級法安全性評價的文獻進行Meta 分析,不良反應發生情況[OR=0.76,95%CI (0.36,1.59),P=0.46],差異無統計學意義(P>0.05)。見圖7。表明艾灸和口服藥物在MCI 治療中的安全性均良好。

圖7 艾灸與藥物治療MCI 患者的安全性

2.3.5 描述性分析

納入的文獻中,3 篇[6,9,11]研究結果以圖表形式表達而未標明具體數值,其中1 篇[6]采用MoCA 評分和血清Aβ1-42、Tau、P-tau 蛋白水平和1 篇[9]采用CMS 中無意義圖形再認量表結果表明艾灸與藥物治療MCI 療效相當外,其他指標均表明艾灸比藥物治療MCI 的療效更佳。1 篇[7]采用HDS 和AD7C-NTP,1 篇[8]采用ANT 和ADL,1 篇[12]采用SDSD 和血清及尿液8-iso-PGF2α,1 篇[13]采用P300 潛伏期,1 篇[15]采用左側海馬MRS 和血清Aβ 進行評價,以上研究結果均表明艾灸治療MCI 患者較藥物治療能更好地改善其認知功能,效果更佳,且MCI 患者血清及尿液8-iso-PGF2α、血清Aβ水平和左側海馬MRS 指標結果表明艾灸較藥物治療能更好提高機體抗氧化能力,降低MCI 患者的Aβ,改善腦內代謝,從而促進腦神經元修復。1 篇[14]采用CMS 中無意義圖形再認量表和CDT,1 篇[10]采用血清Aβ1-42、Tau、P-tau 蛋白水平,結果均表明艾灸與藥物改善其認知功能效果相當。

安全性方面,1 篇[12]文獻報告艾灸組1 例因原患皮膚病癥狀加重退出,其余患者無明顯不良反應,說明艾灸治療MCI的安全性優于藥物治療。

3 討論

本研究Meta 分析結果顯示,艾灸對比藥物在改善MCI患者MoCA、MMSE、SDSVD 評分及總有效率上更具優勢,可見艾灸在改善MCI 患者認知功能,減輕患者中醫證候,臨床療效等方面優于藥物治療,且艾灸和藥物治療一樣,在MCI患者的臨床應用中具有良好的依從性和安全性。

中醫學中MCI 沒有明確對應的病名,多屬“健忘”“呆病”的范疇,其病位在腦,與心、脾、腎密切相關,以腎精虧虛為本,痰、瘀為標,病機多為臟腑功能失調,導致腦絡瘀阻,髓海失養[16]。艾灸可通過其溫熱效應、藥化效應及綜合效應,刺激特定腧穴及經絡系統,達到疏經通絡、滋腎生髓、化痰祛瘀、補虛培本的作用[17]。納入研究中,MCI 的艾灸治療取穴主要為督脈的百會穴、任脈的神闕穴及足少陰腎經的涌泉穴,其中百會深處即腦髓所在,主宰神志功能,是臟腑氣血匯聚之穴,灸之有通調全身經脈氣血、補腦增智、調節心、腦、腎的功效;神闕在臍,聯絡心、脾胃以及肝腎,灸之有“臍通百脈”、溫補脾腎、醒腦開竅的功效;涌泉為足少陰腎經經氣初出之處,灸之可補腎之元氣、益腎填髓,腎精充盈則髓海得養[13],通過艾灸這些穴位,可充分發揮艾灸填精益髓、化痰祛瘀、益髓健腦的作用,從而有效促進MCI 患者認知功能的康復。

現代醫學研究中尚未明確MCI 的發病機制,可能與膽堿酯酶系統、Aβ、tau 蛋白等異常引起的炎性反應、鈣超載、氧化應激和細胞凋亡有關[18]。目前臨床對MCI 的治療標準尚未統一,主要參照AD 的治療方式。本研究納入文獻中藥物治療組采用的抗AD 藥物包括乙酰膽堿酯酶抑制劑、二氫吡啶類鈣通道阻滯劑及益智藥,而艾灸治療MCI 的臨床療效更優,且依從性和安全性與口服藥物治療一樣。有研究表明艾絨燃燒時產生的光譜輻射能促進人體產生大量的腺嘌呤核苷三磷酸,為病態的細胞提供動能,延緩細胞衰老;低濃度艾煙可通過對神經系統的良性效應達到抗氧化損傷的作用,進而改善MCI 患者的認知功能[19]。動物實驗也表明,艾灸可明顯降低MCI 模型大鼠腦內酸性蛋白酶-1,阻止Aβ 的生成、沉積及其過度表達引發的炎性反應級聯效應,從而改善大鼠認知功能[20]。總之,艾灸對于認知功能的改善是通過對機體多個不同途徑同時作用實現的,這可能是艾灸對MCI 患者療效優于藥物治療的一種解釋。

本研究尚存在一定局限性:①納入的文獻關于MCI 的診斷標準不統一,且所采用的結局評價指標繁多;②艾灸的用穴、干預頻率和治療周期尚不統一,可能對研究結果產生影響;③本研究Meta 分析的指標多為主觀指標,客觀指標相對較少且不統一無法合并,可能影響結果。因此,在今后的研究中,應進一步制訂統一的MCI 診斷標準及評價標準,并進一步探究艾灸的最佳干預方案,通過更多高質量、大樣本的RCTs 進一步比較艾灸與藥物治療MCI 的療效。