壯族人群糖尿病足部潰瘍危險因素前瞻性研究

謝繼萱 戴霞 黃山 黎學穎 楊瓊 徐丹青

(廣西醫科大學第一附屬醫院護理部,廣西 南寧 530021)

目前我國的糖尿病患者已經超過1億例,是全球糖尿病患病人數最多的國家〔1~4〕。糖尿病足部潰瘍(DFU)是糖尿病最常見的并發癥之一,其可致使患者足部發生破潰,若治療不及時,還會導致截肢甚至死亡。全球糖尿病足流行病學顯示DFU發病率為6.3%,我國的發病率為4.1%〔5〕。早期預防DFU可以使45%~85%的糖尿病患者免于截肢〔6〕。盡管近年來對DFU的治療已經有了快速的發展,但對DFU的發病機制及相關因素的認識還無法有效降低發生率,病程發展之快也使得DFU的預后不理想。壯族作為我國人口基數大的少數民族之一,其糖尿病發病率高于漢族人群〔7〕。關于其發生DFU的危險因素研究較少。本研究在壯族糖尿病患者中進行了一項前瞻性研究,以評估多種因素對其發生DFU的影響。

1 對象與方法

1.1研究對象 于2017年2~8月采用整群抽樣法在選取廣西壯族自治區南寧市壯族2型糖尿病(T2DM)患者作為研究對象,共736例患者,其中213例不符合納入標準。剩余的523例接受了足部檢查及隨訪。其中191例患者失訪。共332例患者接受了每6個月1次,為期2年的隨訪,隨訪成功率63.5%。其中男154例(46.4%),女178例(53.6%);患者的平均年齡(64.62±11.82)歲;病程8.00(3.00,15.00)年;吸煙史98例(29.5%);飲酒史90例(27.1%);體重指數(BMI,24.18±3.75)kg/m2;文化程度:高中、中專及以下263例(79.2%),大專、本科及以上69例(20.8%);職業:退休或自由職業265例(79.8%),其他67例(20.2%)。納入標準:(1)符合世界衛生組織(WHO)1999年T2DM的診斷標準〔8〕;(2)年齡≥18歲;(3)父母均為壯族,且在固定居住壯族區域>5年;(4)意識清楚,能進行正常的語言溝通;(5)自愿參加本研究者。排除標準:(1)存在認知障礙、精神疾病史者或其他原因難以配合調查者;(2)合并其他惡性疾病者。

1.2研究方法

1.2.1資料收集

1.2.1.1糖尿病基線評估表 由研究者自行設計,包括年齡、性別、病程、文化程度、職業、糖尿病類型、吸煙及飲酒史、BMI、冠心病、高血壓、腦血管疾病、空腹血糖(FBG)、餐后2 h血糖(2 h PG)、糖化血紅蛋白(HbA1c)等數據資料。

1.2.1.2糖尿病足風險因子檢查單 內容包括周圍神經病變感覺振動閾值檢查、外周血管檢查部位、周圍多普勒血流檢查、踝肱指數(ABI)檢測、下肢足部皮溫檢查等。

1.2.1.3檢查工具 包括AU5800型自動生化儀(貝克曼庫爾特有限公司)、Bio-Thesiometer感覺定量檢查儀(美國產)、WMY-1數字溫度計(上海醫用儀器廠生產)、5000型彩色多普勒血流顯像儀(美國ITL公司生產)等。

1.3資料收集方法 由經過專業培訓的臨床專科糖尿病醫生或臨床專業型糖尿病方向的研究生對患者進行檢查。問卷填寫由檢查人員填寫以保證資料收集的有效性和準確性。

1.4檢查方法 (1)采用AU5800型自動生化儀(貝克曼庫爾特有限公司)檢測所有研究對象的FBG、2 h PG、三酰甘油(TG)、總膽固醇(TC)等數據資料。采血前需空腹8 h以上。(2)振動感覺閾值(VPT)檢查:Bio-Thesiometer 感覺定量檢查儀 (美國產) 的感覺振動頭垂直接觸足部大拇指背,將振動大小從0逐漸調至最大,當患者感知振動時讀取振動數值表上的數值,為該側VPT。VPT>25 V則認為存在周圍神經病變。(3)下肢動脈觸摸:用右手的食指和中指觸摸病人下肢足背、脛后動脈搏動,參照上肢橈動脈搏動強弱來判斷。(4)足部皮溫檢查:采用上海醫用儀器廠生產的WMY-1數字溫度計,在室溫(22~26℃)下讓患者脫去襪子,測量足部動脈搏動處足溫。(5)下肢周圍多普勒血流檢查:由醫院專業人員采用美國ITL公司生產的5000型彩色多普勒血流顯像儀檢測,探頭頻率:5~12 MHz,超聲束與血流夾角<60°。(6)ABI:采用歐姆龍動脈硬化檢測儀(BP-203RPEIII)在室溫(22~26℃)下讓患者靜息平躺測量ABI。

1.5統計學方法 采用SPSS26.0軟件進行t檢驗、方差分析、非參數Mann-WhitneyU檢驗、多因素Logistic回歸分析。

2 結 果

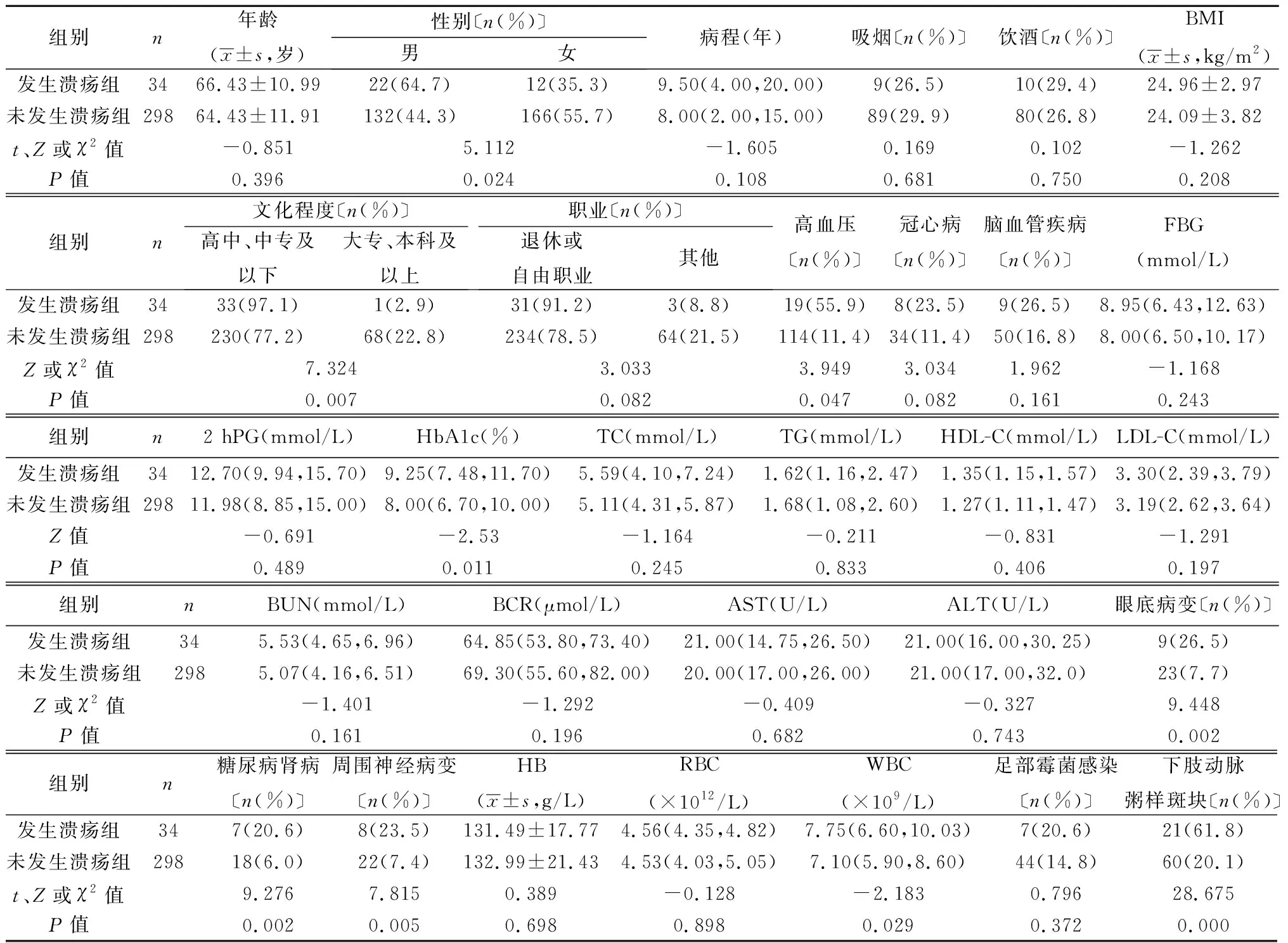

2.1影響DFU發生的單因素分析 在接受為期2年隨訪的332例患者中,有3例名患者發生了DFU,其中32例患者為首發,2例患者為復發;298例患者未發生。首發患者中12例為隨訪1年內即出現DFU,其余20例為隨訪第2年發生DFU,DFU發生率平均為9.64%。兩組性別、文化程度、高血壓、HbA1c、眼底病變、糖尿病腎病、周圍神經病變、白細胞計數(WBC)、下肢動脈粥樣斑塊差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 DFU發生危險因素的單因素分析〔M(P25,P75)〕

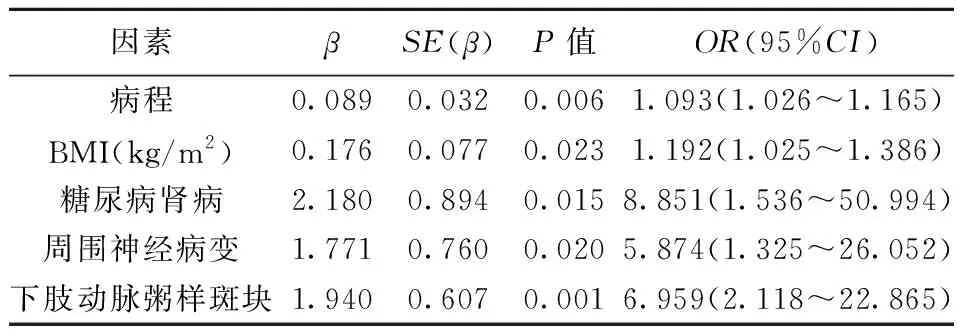

2.2影響DFU發生的Logistic回歸分析 為進一步研究影響DFU發生的因素,將上述有統計學意義的變量及在臨床上一般有意義的年齡、病程、BMI放入Logistic回歸模型中進行多因素分析。將糖尿病足部是否發生潰瘍作為因變量,得出病程、BMI、合并糖尿病腎病、周圍神經病變、下肢動脈粥樣斑塊是影響DFU發生的獨立危險因素(P<0.05)。見表2。

表2 DFU發生危險因素的Logistic回歸分析

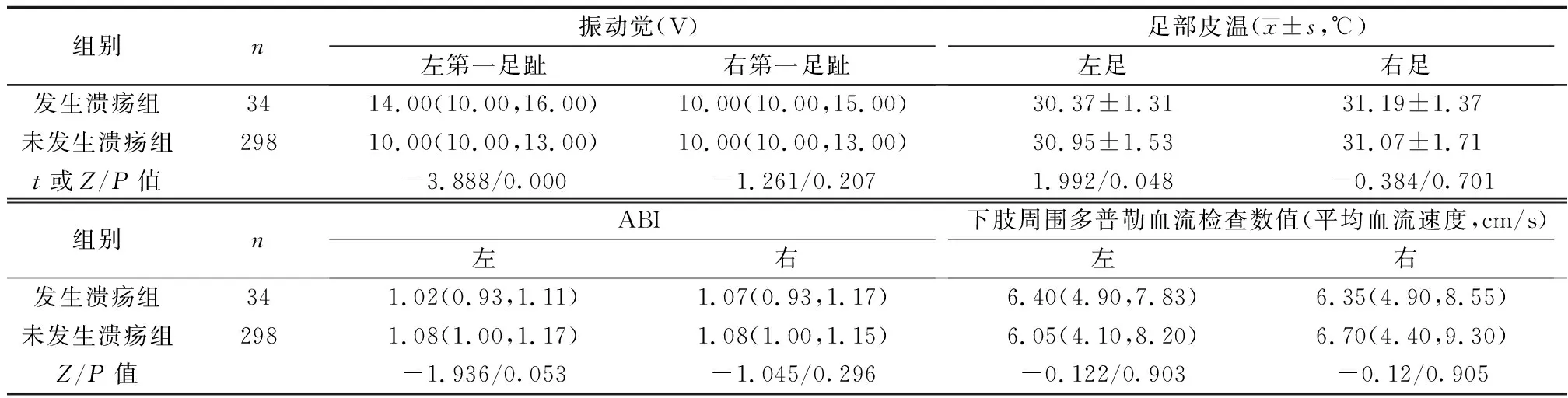

2.3發生DFU和未發生DFU兩組足部風險因子篩查資料比較 DFU組中20例潰瘍發生于左腳,12例潰瘍發生于右腳,2例左右腳同時發生。發生潰瘍組在左足振動覺、左足足部皮溫與未發生潰瘍組比較差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組足部風險因子篩查比較〔M(P25,P75)〕

2.4發生DFU患者合并并發癥臨床資料 發生DFU的患者中合并下肢動脈粥樣斑塊的患者最多〔21例(61.8%)〕,其次為:高血壓19例(55.9%),腦血管疾病、眼底病變各9例(26.5%),周圍神經病變、冠心病8例(23.5%),糖尿病腎病、足部霉菌感染7例(20.6%),足癬5例(14.7%),甲癬2例(5.9%)。

3 討 論

DFU是糖尿病患者最常見的并發癥之一。國際糖尿病聯合會報告稱,每年將有(910~2 610)萬人會發生DFU〔9〕。比起單純的糖尿病患者,并發DFU患者的截肢率高達7.3%〔10〕,死亡率增加了2.5倍〔11〕。其高昂的治療費用也使得部分DFU患者未能及時接受專業治療增加致殘率。壯族人群在飲食、血壓、血脂〔12〕方面患糖尿病風險高于漢族,且本研究中壯族人群DFU的發生率為9.64%,高于我國研究發現的4.1%〔5〕。

DFU是多種因素相互影響導致的并發癥。本研究顯示病程、BMI、合并糖尿病腎病、周圍神經病變及下肢動脈粥樣斑塊是壯族人群發生DFU的獨立危險因素,這與既往研究〔13,14〕結果一致。病程越長的患者疾病的管理水平越差,血糖控制越差,從而導致DFU的發生概率增加。糖尿病腎病、周圍神經病變與DFU的相關性已經得到文獻證實〔15〕。腎臟功能的降低伴隨著DFU發病風險的上升〔16〕。周圍神經病變的發生對人體造成的改變是DFU發生的病理基礎〔17〕。本研究中T2DM患者發生DFU中有23.5%合并周圍神經病變,這一結果高于Banik等〔18〕在孟加拉國研究發現的4.2%。可能原因為本研究人員中總體年齡偏大,身體功能較差,基礎性疾病較多導致疾病發生率較高。周圍神經病變的發生導致患者足部感覺異常,主要表現為患者足部對外界刺激反應減弱,VPT、皮溫等檢查較正常人變高,足部對外界刺激反應遲鈍造成物理因素或外力刺激導致足部發生破潰或燙傷等,繼而致使DFU發生。下肢動脈粥樣斑塊影響DFU的發生與治療〔19〕,在DFU中扮演著重要角色。本研究結果提示BMI越高的患者患DFU的危險越大,這與Zhang等〔20〕的研究結果不太一致,可能原因為本研究缺少偏瘦或偏胖型患者BMI與DFU發生之間的相關性,還與本研究對象為壯族人群有關。Boyko等〔21〕研究發現體重越大的患者患DFU概率越大可能原因為體重越大足底壓力越大,但這一關聯還未得到充分證實。BMI與DFU發生的相關性還有待于研究。

文獻〔22〕提示相比女性,男性更易患DFU。其原因為男性往往承擔更多的家庭責任,外出務工使得足部因外力刺激損傷的可能性加大,還有文獻提示女性身體里的雌激素有益于血管〔23〕,有利于下肢血運循環。加上女性細膩的情感,會比男性更多關注自己的疾病所以發生率低于男性。本研究中性別無意義的原因可能為隨著社會的發展,女性在社會和家庭中承擔的角色有了改變,更多的女性也會為了家庭外出工作增加了足部受到外力損傷的危險。

通過隨訪發現發生DFU患者最常合并發生的前兩種疾病是下肢動脈粥樣斑塊和高血壓。這也體現了因血糖升高導致血液高凝狀態從而局部缺血缺氧與DFU之間相互制約相互影響的關系。所以要想降低DFU的發生率及提高其治愈率,除了很好地管理血糖,促進下肢血液循環也是防治并治療DFU的關鍵。本研究中存在參與研究人員年齡普遍偏大;研究地區僅局限于南寧市,有地區局限性;隨訪期間丟失率較高,隨訪成功率僅63.5%且樣本量過少等缺陷。樣本量應為變量的10倍,而非本研究的34例。日后研究需增加樣本量且將足部護理等變量放進研究中,進一步研究壯族T2DM患者發生DFU的危險因素。

綜上,病程、BMI、合并糖尿病腎病、周圍神經病變及下肢動脈粥樣斑塊是壯族人群發生DFU的獨立危險因素。對病程長、超重或肥胖的患者要提高糖尿病知識健康指導,降低糖尿病腎病、周圍神經病變及下肢動脈粥樣斑塊的發生風險。發生并發癥應定期去醫院接受足部篩查,提高足部護理水平,預防DFU發生。一旦發現DFU立即治療,避免截肢。