中藥熱奄包佐治風寒濕痹型膝骨性關節炎臨床觀察

鄧美嬌 陳麗蘭

膝骨性關節炎屬于臨床常見慢性退行性膝關節病,以軟骨發生退變及關節邊緣骨質增生為主要特點。該病發病率較高,且多集中于中老年人群,而隨著中國人口老年化趨勢的加劇,其發病率將呈明顯遞增趨勢,為患者帶來痛苦,影響其正常生活工作。目前臨床對此病發病機制仍不完全清楚,常規西藥治療,如關節腔注射、物理療法等效果欠佳,存在一定不良反應或局限性。中醫為臨床治療膝骨性關節炎提供新的選擇和思路,認為其病因與痹阻經脈,風邪入侵存在密切關系,其中風寒濕痹型是常見的中醫辨證分型。中醫外治手段中藥熱奄包治療可直接作用于患處,深入疾病本源,對局部血液循環進行改善,以起到改善病癥的目的[1]。因此筆者對運用中藥熱奄包佐治風寒濕痹型膝骨性關節炎,取得滿意效果,現匯報如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料對2019年1月—2021年12月收治入院的65例風寒濕痹型膝骨性關節炎患者展開研究,依據治療方式不同分2組。對照組32例由13例男性與19例女性患者組成;年齡36~79歲,平均(59.21±4.41)歲;病程最短7個月,最長6年,平均(3.59±1.21)年;其中單側發病者21例,雙側發病者11例。觀察組33例由11例男性與22例女性患者組成;年齡35~80歲,平均(58.65±4.29)歲;病程最短6個月,最長7年,平均(3.57±1.29)年;其中單側發病者19例,雙側發病者14例。2組患者上述資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),可比性較好。研究經倫理委員會審批通過,患者均簽署同意書以示知情。

1.2 納入與排除標準納入標準:(1)符合《骨關節炎診治指南(2007年版)》[2]制定的相關診斷標準:①近1個月內膝關節出現反復疼痛癥狀;②X線檢查提示關節緣存在骨質增生、關節間隙較正常變窄、軟骨下骨發生硬化現象;③檢查2次以上關節液表現清亮,感覺黏稠,其中白細胞不足2000個/ml;④年齡超過35歲;⑤晨起僵硬時間不超過半小時;⑥活動時自覺有骨擦感;符合上述第1、2項或第1、3、5、6項或第1、4、5、6項即可確診。(2)依據《中醫病證診斷療效標準》[3]辨證分型為風寒濕痹型,主癥:關節紅腫、灼熱疼痛;次癥:畏寒惡風,受寒邪可發作,疼痛難忍,關節不利、肢體沉重,舌質淡白、苔白膩且薄,脈浮緩。具備主癥或次癥超過3項即可診斷為風寒濕痹型膝骨性關節炎。排除標準:(1)合并其他風濕類疾病者,如類風濕性關節炎、化膿性骨性關節炎等;(2)合并骨腫瘤、結核病、代謝性骨病等并發癥或各種急慢性病灶者;(3)合并神經性疼痛、半月板損傷等膝關節疼痛性疾病者;(4)心肝腎功能存在嚴重器質性疾病者;(5)藥物過敏者及配合度較差者。

1.3 方法對照組予以常規西藥治療:予以石藥集團歐意藥業有限公司所生產的塞來昔布(國藥準字H20203297,規格0.2 g×30 s)口服,每次200 mg,每天1次,持續服藥6周。同時予以上海昊海生物科技股份有限公司所生產的玻璃酸鈉注射液(國藥準字H20051837,規格2 ml∶20 mg)2 ml進行患膝關節腔注射,完成注射后協助患者緩慢屈伸膝關節3次左右,平躺30 min后方可離開。每周注射1次,持續注射6次。觀察組在對照組基礎上予以中藥熱奄包佐治,方藥組成如下:紅花6 g,羌活9 g,沒藥10 g,防風10 g,桂枝10 g,延胡索10 g,當歸10 g,乳香10 g,花椒10 g,制川烏15 g,制草烏15 g,威靈仙30 g,透骨草30 g,路路通30 g,伸筋草30 g,五加皮30 g。將上述中藥用研磨器研磨成粉并過篩,用藥袋密封包裝好。取用時用紗布包裹制成方形小藥包,用蒸汽鍋加熱,取出先對患肢病變部位進行熏蒸,待溫度降低至50 ℃左右時,對患處進行熱敷。每次30 min,每天1次。持續治療6周。

1.4 觀察指標依據《中醫病證診斷療效標準》[3]擬定療效標準:治療后患者紅腫、疼痛癥狀基本消失,關節活動恢復正常,則為顯效;治療后患者紅腫、疼痛癥狀改善,關節活動輕微受限,則為有效;治療后患者膝關節腫脹、疼痛癥狀無明顯改善,關節功能受限,影響正常生活學習,則為無效。中醫癥狀評分:本研究對“關節疼痛”“關節腫脹”“關節發熱”3項較為突出的中醫癥狀進行評分,依據無、輕、中、重度分別計0~3分,評分越高表示其癥狀越嚴重。觀察2組治療前后HSS膝關節評分及VAS(疼痛評分)變化情況。HSS膝關節評分總分為100分,評分越高表示患者膝關節功能恢復越好;疼痛評分則采用視覺模擬評分進行評價,評分為0~10分,分值越高表示疼痛程度越嚴重。

2 結果

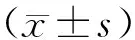

2.1 2組患者臨床療效比較觀察組臨床總有效率為93.94%,對照組為65.63%,觀察組高于對照組(P<0.05)。見表1。

表1 2組臨床療效比較 (例,%)

2.2 2組患者中醫癥狀評分比較2組治療前關節疼痛、關節腫脹、關節發熱癥狀評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療6周后,2組上述3項中醫癥狀評分均較治療前降低(P<0.05),且觀察組評分低于對照組(P<0.05)。見表2。

表2 2組患者中醫癥狀評分比較 (分,

2.3 2組患者HSS膝關節評分及VAS評分比較治療前2組HSS膝關節評分及VAS評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后觀察組HSS膝關節評分高于對照組,VAS評分低于對照組(P<0.05)。見表3。

表3 2組患者HSS膝關節評分及VAS評分比較 (分,

3 討論

膝骨性關節炎是一種常見退行性關節疾病,若不及時治療或治療方式不得當,可引起關節滑膜、關節及軟組織發生損傷,引起炎癥反應,導致患者出現疼痛及關節功能障礙。目前臨床常規治療主要以減輕疼痛,緩解癥狀,減輕患者痛苦,延緩病情發展為目的,常用治療方式主要包括非甾體類藥物治療、功能鍛煉、激素類藥物治療以及手術治療等,上述治療方式雖可在一定程度上緩解患者發作時疼痛情況,減輕癥狀,但因不良反應較多或療效短暫等原因而導致治療效果不甚滿意。本研究從中醫角度探討膝骨性關節炎的可靠療法,為臨床治療提供新思路。

膝骨性關節炎在中醫學中屬于“痹證”“膝痛”“骨痹”等范疇。對于該病發病機制、致病因素在歷來的醫籍、醫案中均有詳細論述。《扁鵲心書》認為風寒濕邪為此病主要致病因素,書中指出:“風寒濕三氣合而為痹,走注疼痛”。《張氏醫通》記載:“膝為筋之府,膝痛無有不因肝腎虛者,虛則風寒濕氣侵之”。故中醫認為此病發病原因多為肝腎功能失調,精血虧虛,水不涵木,肝血不足則筋骨失養,不榮則痛;加之素體正氣不足,虛弱而不能抵抗外邪入侵,引風寒濕入體,留于肌肉關節,致經脈痹阻,化熱則傷及關節肌膚,進而濕聚成痰、濕熱下注,氣機不暢、氣滯血瘀,營衛不調則致關節疼痛或活動受限[4]。因此臨床對其的治療關鍵在于活血化瘀、祛風散寒、通絡行氣。

中藥熱奄包是中醫的一種特色外治手段,加熱藥物,通過熱力作用,打開體表毛孔,讓藥物作用透過皮膚由表入里,快速滲透,直達病灶部位,從而改善局部淋巴液、血液循環,減輕經脈阻滯情況,改善骨內壓力,以減輕患者關節疼痛、腫脹癥狀,促進關節功能恢復。研究表明,中藥熱奄包具有兩大好處,一是高溫作用下可使皮膚黏膜充血擴張;二是促使藥物有效成分順利滲透進入關節組織中,使患處局部藥物濃度達到最大,同時通過經絡貫通運行,直達臟腑失調之處,從而實現最大全身藥理效應[5]。本次以中藥熱奄包佐治風寒濕痹型膝骨性關節炎,總有效率93.94%,高于對照組的65.63%(P<0.05),且治療后觀察組關節疼痛、關節腫脹、關節發熱中醫癥狀評分及VAS評分低于對照組,HSS膝關節評分高于對照組(P<0.05)。說明中藥熱奄包佐治此病能減輕患者疼痛,改善癥狀,緩解功能障礙,提高治療效果。熊興勇等[6]學者應用中藥奄包治療31例患者臨床療效為96.77%,高于對照組的74.19%(P<0.05),治療后患者疼痛評分低于對照組。本次研究與其研究結果基本一致。這是由于中藥熱奄包中沒藥、乳香具有消腫生肌的功效;當歸可通絡活血;紅花散瘀活血;羌活、防風可解表散寒、祛風除濕止痛;桂枝具有溫通經脈、促陽化氣、散寒解表的功效;延胡索具有行氣止痛、活血祛瘀的功效;制川烏、制草烏可溫經止痛、祛風除濕;威靈仙、透骨草、路路通、伸筋草、五加皮則具有較好通絡活血、散寒除痹、強筋健骨的功效。故諸藥合用共同達到散寒解表、溫經通絡、行氣活血、疏經通絡的功效[7]。輔以中藥熱奄包佐治活血化瘀,明顯減輕患者疼痛,改善關節活動度,預防肌肉萎縮,較常規西醫治療更為理想。

綜上所述,中藥熱奄包佐治風寒濕痹型膝骨性關節炎可通絡活血、溫經散寒,能減輕患者疼痛感,改善局部血液循環,促進膝關節功能恢復,對提高患者生活質量具有積極意義。