本科生導師制在大四課程教學中的應用*

王麗媛 杜山鵬 朱偉寧

本科生導師制是一種以班級為基本單位,在輔導員和班主任的帶領下,聘請高校專業教師,運用因材施教的方法,對本科階段學生進行思想引導、專業知識教授、科研能力培養以及實踐動手能力提升的一種新型教育制度。

1 本科生導師制應用現狀

導師制早在14 世紀就由西方教育家最先提出。17 世紀,歐洲一批高等院校在研究生教育中開始采用這種制度[1]。進入21 世紀以后,國內各層次高校相繼嘗試本科生導師制。目前,中國部分211 院校開始試行本科生導師制,并取得了一定的成效[2]。

2 本科生導師制實施的意義

2.1 因材施教 促進個性化發展本科生導師制是一種小范圍具有針對性的教學實踐,相較于傳統教學方式而言,導師與學生的聯系與溝通更加密切,這就使得老師能夠更加著眼于學生本身,而非單純地傳授書本知識,真正做到因人制宜、因材施教。學生的個性化發展是當代教育的重要關注點,每個人都有其獨特的個性與閃光點,而在學生階段,個人閃光點的深度發掘與運用則離不老師的正確引導與鼓勵,本科生導師制彌補了傳統教育中老師寬泛化管理的這一不足,真正把教育重心落腳于學生本身,發現其個性與閃光點,做到取長補短,促進學生的個性化發展。吳麗朦[3]提出給予學生針對性的指導是促進學生個性化發展的重要環節,加強本科生導師制建設,是滿足學生發展需求、提高學生發展質量的主要方式。

2.2 以人為本 樹立專業信心醫學這一臨床學科對專業性及實踐操作水平有極高的要求,而普通醫學生在本科階段尚沒有較多機會接觸臨床與科研,只靠單純的學習理論知識,加之沒有專業老師引導,很容易產生自我否定,喪失自我認同感。而本科生導師制的實施,一方面能夠使學生盡早接觸臨床,培養科研思維,更深入地了解自己未來工作的性質,明白自己行業的前景與未來,提升自我價值感;另一方面,專業老師進行長期一對一引導,不僅關注學生學業成績,更側重于對學生心理健康的正確引導,從而進一步增強學生的專業信心和學習興趣,為今后培養精英的醫學人才奠定堅實的基礎。何紅鵬[4]認為在和學生的密切交流中,全程導師可以近距離及時發現并糾正學生對科研誠信、知識產權、實驗室安全、合作交流等方面問題存在的誤解或偏差,不只在學業上有規劃、有目標,在品德上、人際交流上也做到有完善、有提升,既注重專業能力的培養,也強化品德和素質培養,幫助學生形成積極健康的人生觀、價值觀。

2.3 強化專業訓練 提高動手能力調查研究表明,在傳統教學模式下,本科階段教學重心在于理論知識的培養,但醫學作為一門實踐科學與其他專業有所差異,單純的理論學習易與臨床脫軌,大部分臨床老師反映本科生向研究生的過渡階段,臨床思維及動手能力十分欠缺,不能學以致用,但醫學生歸根到底要從事臨床醫生這一職業,因此本科生導師制能夠使學生接觸臨床,給予學生更多的臨床操作機會以及正確的專業性指導,將理論學習與臨床實踐有機結合,培養臨床思維能力和基本臨床技能,以更好適應畢業后進入臨床工作的需要。楊莉等[5]認為本科生導師制的實施,為學生與專業教師之間架起了溝通聯系的橋梁,有利于低年級學生提前進入科研團隊,增加學生參加學科競賽和大學生創新項目的參與幾率。

3 基于濱州醫學院大四課程教學開展制度應用實踐

3.1 試驗設計篩選濱州醫學院2018級中醫學見習生24人,采取隨機分組的形式,將學生分為試驗組和對照組2組,每組12人。試驗組的學生每人選配一位導師,由導師指導學生日常的理論及見習學習。對照組學生按照既往集中見習的方式完成學習。2組學生臨床思維能力、交流與表達能力、分析與解決問題能力比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

3.2 評價指標采取復合型階梯式指標對導師和學生進行定期和不定期的雙向考核,不僅要評價結果,也要評價過程。指標 1:每年的不同階段,對導師進行考核,觀察導師帶教后理論水平是否提高。指標2:為試驗組實習生發放滿意度問卷調查,對導師的工作態度、指導能力、指導效果、交流互動情況及應用導師制后對自身綜合能力提升等方面進行匯總和反饋。指標3:在實習期結束后,對其進行面試測評(職業綜合素質考核)、實踐技能考試與理論考試。側重對學生臨床思維能力、交流與表達能力、分析與解決問題能力等各方面專業素養的考核,考查學生臨床實踐水平是否提高。

3.3 試驗結果

3.3.1 導師理論水平考核結果針對制度實施前、中、后分別對導師理論水平考核結果分析,導師帶教后理論水平均有所提高,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 導師理論水平考核結果比較 (分,

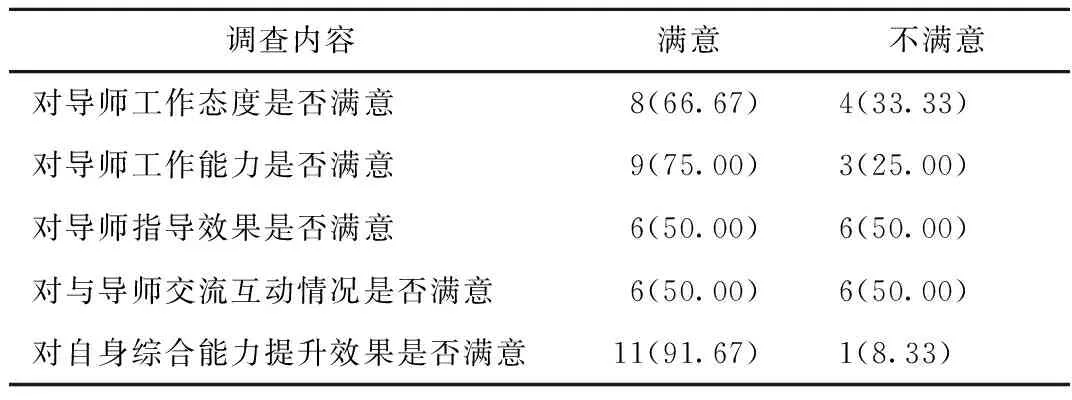

3.3.2 問卷調查結果問卷調查結果顯示,66.67%的學生滿意導師的工作態度,75%的學生滿意導師的工作能力,50%的學生滿意導師的指導效果,50%的學生滿意與導師的交流互動情況,91.67%的學生滿意本科生導師制對自身綜合能力提升的效果。見表2。

表 2 本科生導師制應用問卷調查結果 (例,%)

3.3.3 考核成績比較試驗組的面試測評、實踐技能考試及理論考試成績均高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 2組學生考核成績比較 (分,

3.4 試驗結論導師在帶教后,理論水平均有所提高,說明本制度的實施,有利于導師自身水平的提高;試驗組面試測評、實踐技能考試及理論考試成績均高于對照組,說明制度的實施有利于學生綜合素質的提高;調查問卷顯示,本科生導師制能夠提升學生綜合水平,但仍存在導師態度、能力及交流互動不及時等問題亟待解決。

4 基于試驗結果發現制度實施中存在的問題及解決方法

4.1 本科生導師制實施中存在的問題

4.1.1 導師定位不夠明確①導師對自己定位不夠明確,醫學院校本科生導師絕大多數兼具教學、科研、臨床等多項任務,部分導師還要從事行政工作,在帶教本科生的同時,也有自己的研究生、規培生,加之大環境下對于本科生導師職責范圍還沒有明確的定義,導師很難明確自己到底應該引導學生什么?怎么引導學生?這就直接導致了本科生導師帶教方式大多具有隨意性和不穩定性。唐彥等[6]提出很多導師難以有充足的時間和精力對本科生進行全程化、個性化指導,也無法真正了解所指導學生的專業興趣和學習情況,使得導師制有其“名”而無其“實”。②學校對導師的定位不夠明確,大部分高校并沒有明確劃定導師的責任范圍,導師要負責對本科生的思想引領、學業指導、科研創新指導、考研就業指導和心理指導等,其中一些要求與輔導員、班主任的職責多有交叉,以至于對導師本身并沒有一個明確的責任劃分。

4.1.2 學生對導師缺乏認同感學生是否認同自己的帶教導師對本科生導師制度的順利實施起著決定性的作用,學生與老師作為這一制度的2個主體,任何一方背離制度實施的目的,都將直接影響制度實施的結果。在傳統教育思想的影響下,大多數學生習慣于被動地接受知識,缺乏主動汲取知識的積極性。在這種思想的影響下,他們很難主動地向老師提出有價值的問題,而醫學院校導師多重身份的特殊性,直接導致了學生很難認同自己的導師,這也就使制度實施的效果大打折扣。

4.1.3 制度運行機制不夠完善本科生導師制作為一項頗為年輕的試驗性教育制度,盡管有學校行政部門的積極推進和大力支持,但尚未成為一項嚴格意義上的“教學制度”,這也就導致其不具有一項成熟教學制度的強制性和嚴格性,一方面對導師缺乏嚴格的監督、考核及激勵機制,徐俊等[7]提出國內本科生導師制的試行和推廣的時間較短,相應的考核和獎勵機制出現較晚而且不健全,即使有,大部分也是一個整體實施的大方案,泛泛而談,并無具體要求。在導師制實施方案中,有關考核辦法的規定內容難以量化,致使對本科生導師的考核較為模糊;另一方面對學生的督導與評價制度也不完善,導致這一制度逐漸成為一種徹底的形式主義,甚至造成了教育資源的浪費。

4.2 針對所發現問題提出的解決方法

4.2.1 明確導師職責范圍 制定規范化篩選標準明確劃分導師職責范圍,將其與輔導員、班主任區分開來,避免職責重復導致的資源浪費。李軍毅等[8]認為相關負責部門應結合本科教育的特點,建立起以導師為中心、班主任和輔導員緊密配合的學生日常培養機制,將導師的工作職責與班主任和輔導員嚴格區分開來。指定嚴格的導師篩選標準,確保每一位本科生導師不僅具有高超的教學水平,也要有師德,這對于學生的綜合發展至關重要,在遴選導師時,盡量避免選擇臨床科研壓力過大的老師,以免在后續教學中出現心有余而力不足的情況。

4.2 調動學生積極性 增強師生認同感學生作為制度實施的主體能否積極主動參與進來是制度能否順利實施的關鍵。目前大部分院校實行導師隨機分配制度,這種上級隨機分配的互選方式缺乏針對性,容易導致師生相互排斥,無法建立良性互動關系,因此,可以采用師生雙方互選的方式,讓師生進行雙向選擇,提高學生對自己帶教老師的認同感,與此同時,學習的積極性與主動性也會隨之提高。

4.3 規范制度運行體系 嚴格執行標準要真正落實本科生導師制度,學校行政部門的制度建設是根本保障。學校應出具書面的制度規范,建立完整的制度運行體系,將其作為一項嚴格執行的教育制度。首先,要嚴格制定導師的篩選、考核、獎懲制度,優選導師團隊,規范制度運行,更要以適當的獎懲制度來調動導師工作積極性;其次要制定學生考核機制,定期考評與不定期抽考,提高學生對本制度的重視程度;最后還要建立一套完整的制度運行保障體系,以保障制度實施過程的順利進行,處理突發情況。

5 結語

本科生導師制是教育事業發展的新的探索與實踐,是實現教育專業化的有效途徑,能夠促進學生個性化發展,培養臨床思維、提高理論與實踐能力,是新時代背景下促進學生綜合發展的必經之路。但在制度探索的過程中也發現了許多實際問題,如導師職責劃分不清晰、學生主動性不強、制度運行機制不夠完善等,針對發現的問題,應加快制度運行規范化建設、培養專業導師、明確導師職責范圍、提高學生積極主動性。不斷探索,勇于嘗試,尋求適合于時代發展的本科生導師制度。