中國轉基因大豆的產業化策略

于惠林 吳孔明

(中國農業科學院植物保護研究所 植物病蟲害生物學國家重點實驗室,北京 100193)

大豆既可直接食用,又可提供食用油和飼料蛋白,是事關人民生活和經濟社會發展的重要農產品之一。近五年來,中國年均大豆的需求量約為1.1億t,主要從國外進口,2021年全國大豆產量1 640萬t,進口高達9 651.8 萬t[1],約占世界大豆貿易量的75%[2]。隨著中國社會經濟的發展,人民生活水平不斷提高,大豆的供需矛盾將更加突出。提高大豆生產水平,增加自給能力,是中國農業生產必須解決的重大問題。

大豆生產能力的提升,一是增加播種面積,二是提高單產水平。中國耕地資源十分有限,在不減少玉米等糧食作物播種面積的前提下,采取大豆玉米復合種植的生產模式是增加大豆播種面積的主要途徑,但除草劑使用等問題成為了這種生產模式大面積應用的限制性因素。就大豆產量水平而言,2021年全球平均畝產187 kg,美國和巴西分別為230 kg 和223 kg,而中國僅為130 kg[1]。影響大豆產量的因素很多,其中轉基因種子的使用是不可忽視的重要因素之一。中國如果使用耐除草劑轉基因作物育種技術,既能通過解決大豆玉米復合種植雜草防治問題從而增加播種面積,又能提高大豆單產水平。為此,我們綜述了全球轉基因大豆的研發與應用最新進展,并基于中國國情闡述對轉基因大豆商業化種植的觀點。

1 國外轉基因大豆的產業化過程

1.1 轉基因大豆的研發歷史

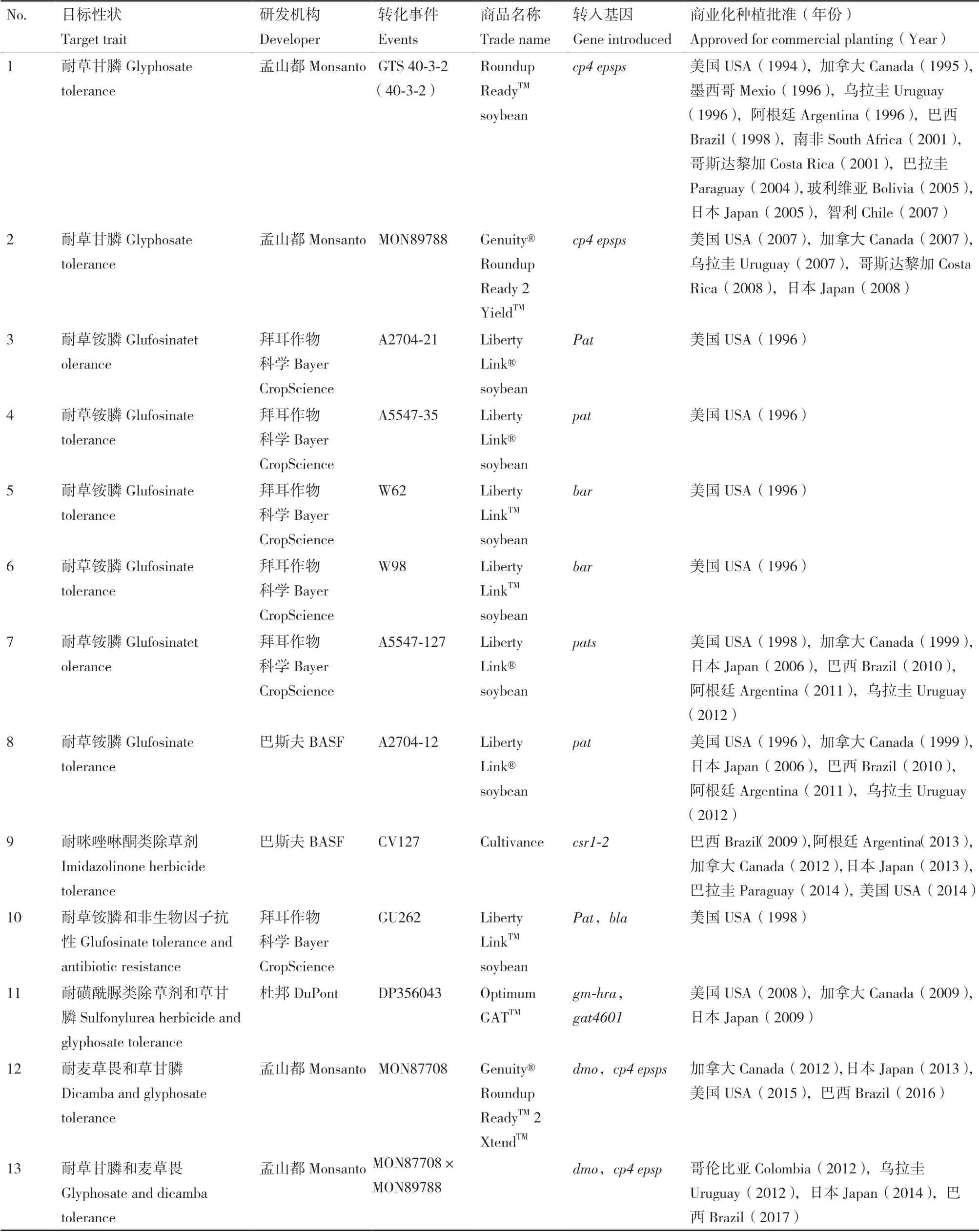

至2021年10月,全球共有40 個轉基因大豆轉化事件獲得商業化種植許可[3],轉基因大豆產品開發,已從轉單個耐草甘膦基因第一代產品發展到轉多基因、疊加了2-3 個目標性狀的第三代產品。轉基因大豆研發歷程從性狀上可分為耐除草劑、抗蟲和品質改良3 類(表1-表3)。

1.1.1 耐除草劑(herbicide-tolerant,HT)大豆 耐除草劑是轉基因大豆最重要的性狀,已獲得商業化種植許可的有36 個轉化體,涉及8 種除草劑和12個基因。耐受的除草劑(及耐受基因)主要為草甘膦(cp4 epsps、2mepsps、gat4601)、草銨膦(pat、bar)、麥草畏(dmo)、磺酰脲類(gm-hra)、2,4-D(aad-12)、異噁唑草酮(hppdPFw336、hppdPf4Pa)、硝磺草酮(avhppd-03)和咪唑啉酮類(csr1-2)(表1)。

轉單基因耐除草劑大豆,是開發最早的一類產品。1994年孟山都公司研發的第一代耐除草劑大豆 GTS40-3-2(Roundup ReadyR GTS40-3-2)在美國獲得商業化種植許可。該轉化體被轉入來源于土壤農桿菌CP4 菌株(Agrobacterium tumefaciensstrain,aroA CP4)的cp4 epsps基因而獲得對草甘膦的耐受性。目前已獲29 個國家(地區)批準種植或用于加工原料,是獲批許可最多的轉化體。2015年專利過期后,孟山都(現拜耳)公司逐步淘汰相關產品,但一些機構仍然利用該轉化事件開展育種工作[4]。2007年孟山都公司研發的第二代耐除草劑大豆產品MON89788(RReady2YieldTM)在美國和加拿大獲批商業化種植許可,該轉化體含有和GTS 40-3-2 相同的cp4 epsps基因,但使用了不同的啟動子和調控原件,將該基因插入到受體品種A3244 中,增強了該基因在敏感組織中的表達量,并將高產育種和耐草甘膦性狀進行聯合,第二代產品比第一代產品產量提高了7%-11%[5-6]。該產品于2009年在美國商業化種植[7],目前已獲26 個國家(地區)批準種植或用于加工原料[3]。

耐草銨膦大豆,在1996-1998年有7 個轉化體獲得商業化種植許可,該類產品商品名為Liberty Link? soybean。代表產品A2704-12 和A5547-127,均轉入來源于綠產色鏈霉菌(Streptomyces viridochromogenes)的pat基因,由艾格福(AgrEvo)公司研發(現分別歸屬巴斯夫(BASF)和拜耳)于2009年在美國上市,主要用于防治抗草甘膦雜草,如長芒莧和糙果莧等[7]。兩個轉化體目前在25 個和23個國家(地區)分別獲批用于種植和加工原料[3]。耐草銨膦大豆在治理雜草對草甘膦抗藥性方面發揮了重要作用,可與耐其他除草劑性狀復合培育耐多種除草劑的大豆品種[7]。2009年,巴斯夫研發的轉單基因耐咪唑啉酮類除草劑大豆CV127(Cultivance)獲巴西商業化種植許可,目前已有22 個國家(地區)批準種植和作為加工原料[3]。耐兩種以上除草劑的轉基因大豆如表1所示,其中陶氏益農研發的DAS44406-6(aad-12、2mepsps和pat基因聚合后耐2,4-D、草甘膦和草銨膦)于2013年和2014年獲得加拿大和美國商業化種植許可[3]。

表1 全球轉基因耐除草劑大豆轉化事件及商業化概況Table 1 Transgenic herbicide-tolerant soybean events and their commercial situation in the world

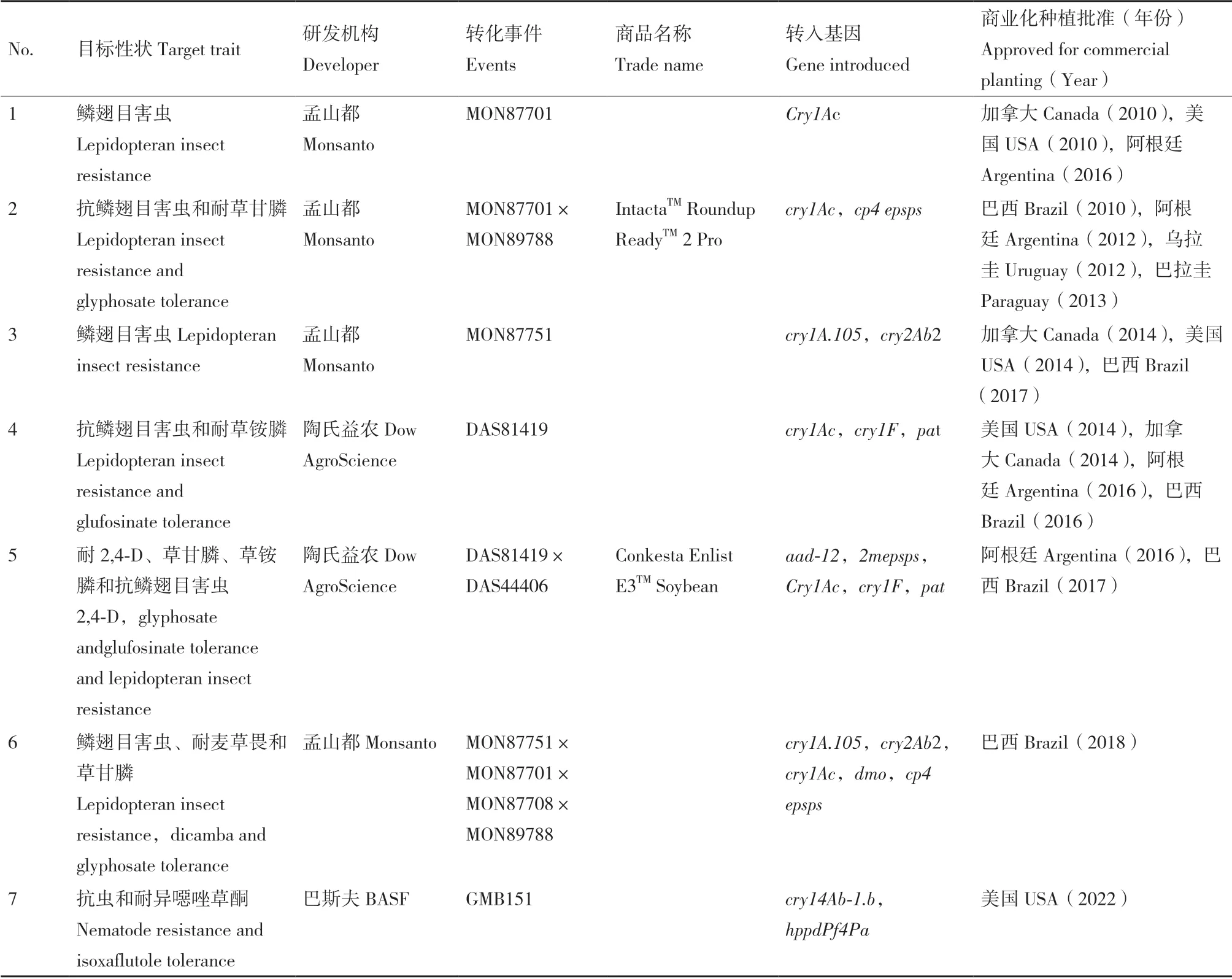

1.1.2 抗蟲(insect-resistant,IR)大豆 孟山都公司首次將抗蟲基因Cry1Ac轉入到大豆中,研發的抗蟲大豆MON87701 和IR/HT 大豆MON87701×MON89788(IntactaTMRoundup ReadyTM2 Pro) 于2010年,分別在加拿大和巴西獲得商業化種植許可。IntactaTM產品被認為是第二代轉基因大豆,其將抗蟲和耐除草劑兩大目標性狀聚合在一個大豆品種中,有效地防治了雜草和鱗翅目害蟲,是轉基因大豆研發的一個重要里程碑[8-9]。目前抗蟲(包括IR/HT復合性狀)轉化事件有7 個,抗蟲基因均來源于蘇云金芽孢桿菌(Bacillus thuringiensis),涉及的基因有Cry1Ac、cry1A.105、cry2Ab2、cry1F和cry14Ab-1.b(表2)。2018年孟山都公司通過雜交篩選而獲得的MON87751×MON87701×MON87708×MON89788(Intacta 2 Xtend)在巴西獲得商業化種植許可,該品系同時將5 個基因聚合在一起,具有抗蟲、耐草甘膦和麥草畏的特性,被認為是第三代轉基因大豆,現知識產權歸屬拜耳公司。該轉化體2021年6月在巴西上市,表現出優良的抗蟲和除草效果[10-11]。

表2 全球轉基因抗蟲大豆轉化事件及商業化概況Table 2 Transgenic insect-resistant soybean events and their commercial situation in the world

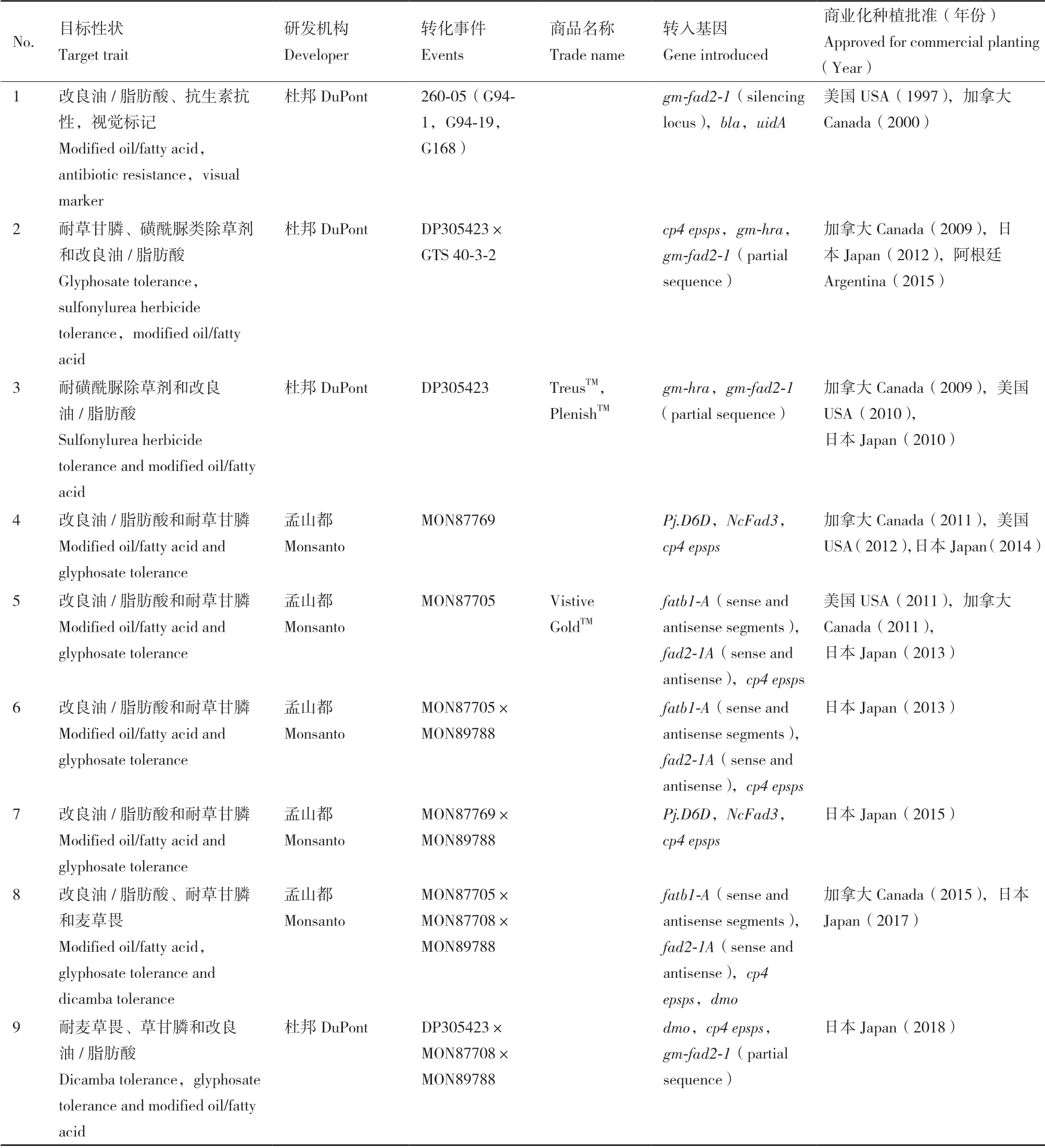

1.1.3 品質改良大豆 目前已獲得商業化種植許可的品質改良大豆有9 個轉化事件,均為改良油/脂肪酸含量轉基因大豆。涉及的基因有5 個,分別為gm-fad2-1、fatb1-A、fad2-1A、Pj.D6D和NcFad3(表3)。油酸占大豆總脂肪酸含量的20%左右,其性質穩定、抗氧化作用強、有益健康[12-13],因此,提高油酸含量是大豆品種改良的重要方面。1997年杜邦(DuPont)公司研發的高油酸大豆260-05(G94-1,G94-19,G168)在美國獲批種植,其含有大豆來源的gmfad2-1基因,通過沉默fad2-1基因,抑制了內源δ-12 去飽和酶的產生,阻止油酸形成亞油酸,該轉化體使大豆種子中油酸含量提高到80%[3]。2009年杜邦公司研發的高油酸與耐磺酰脲類除草劑復合性狀大豆DP305432(TreusTM,PlenishTM)在加拿大獲批商業化種植。2011年孟山都公司研發的2 個品質改良大豆MON87769 和MON87705 分別在加拿大和美國獲商業化種植許可。MON87769 富含硬脂酸SDA(常規大豆中未含有),其SDA 占總脂肪酸含量的20%-30%,與魚油中SDA 類似,可作為動物性omega-3 脂肪酸替代品,從MON 87769 中提取的SDA omega-3 大豆油可廣泛用于有益人類健康的食品中[3]。而MON87705 改良大豆種子中油酸含量大于70%,且轉入的cp4 epsps基因使其植株具有耐草甘膦的特性。上述4 個品質改良大豆于2017年在美國開始商業化種植[3,14]。

表 3 全球轉基因品質改良大豆轉化事件及商業化概況Table 3 Transgenic modified quality soybean events and their commercial situation in the world

1.2 轉基因大豆的商業化種植

自1996年開始種植轉基因耐草甘膦大豆GTS40-3-2 以來,轉基因大豆的種植面積從50 萬hm2已增至2019年的9 190 萬hm2,其中耐除草劑大豆 6 430 萬hm2,抗蟲和耐除草劑大豆(IntactaTM)2 760 萬hm2。種植轉基因大豆的國家有11 個,巴西、美國和阿根廷種植面積最大[15],2019年巴西種植3 510 萬hm2、美國種植3 043 萬hm2、阿根廷種植1 753 萬hm2[15]。和美國不同,巴西、阿根廷、烏拉圭和巴拉圭4 個國家主要種植IntactaTM,2019年種植面積分別為2 170 萬hm2、410 萬hm2、152 萬hm2和36.3 萬hm2。

與常規育種大豆相比,轉基因抗除草劑大豆促成了除草方式的變革,除草模式由原來多次使用多種選擇性除草劑,改為1-2 種廣譜除草劑。這種簡化的除草方式降低了除草成本,提高了除草效率,增加了大豆的產量[16]。轉基因大豆的種植給農戶帶來了可觀的經濟效益。2018年全球種植耐除草劑大豆(不包括IntactaTM大豆)經濟效益47.8 億美元,1996-2018年23年間總的經濟效益達到642.1 億美元,其中包括阿根廷和巴拉圭在大豆收獲后種植第二茬作物收益[17]。2018年,美國農戶種植第一代耐除草劑大豆獲得2.39 億美元的收益,種植第二代耐除草劑大豆增收25.5 億美元[18]。巴西、阿根廷、烏拉圭和巴拉圭4 個南美國家2013-2018年種植IntactaTM大豆累積增收102.4 億美元[18]。

2 中國轉基因大豆產業化的意義

中國大豆生產水平與美國等國家相比存在較大差距,除了受大豆品種遺傳改良緩慢和耕地質量較差等因素影響外,還與未采用轉基因技術有密切的關系。如在美國種植耐除草劑大豆,可將大豆耕、耙、播、施肥和除草等多項作業一次操作完成,這種集約化和專業化的生產模式極大地降低了生產成本。相比傳統大豆,轉基因大豆單產水平高、品質好,更具國際競爭力,經濟效益十分顯著[19-20]。大豆屬土地密集型產品,傳統大豆畝產較低,美國和巴西通過轉基因技術提升了產業水平,占據了世界大豆產業的制高點[20-21]。中國大豆的生產,除東北等地采用規模化種植模式外,多為小農戶小規模種植,病蟲草害的防控工作涉及千家萬戶,化學農藥管理難、用量大,除草劑藥害、防治成本高和產量損失大等問題十分突出[22]。

2.1 轉基因大豆產業化有助于控制農業生物災害

中國大豆種植區主要集中在黑龍江、內蒙古、安徽、河南、四川和吉林等省(區)[23],草害和蟲害是影響各地大豆產量和品質的重要因素。據全國農技推廣服務中心統計,大豆蟲害發生種類240 余種,每年造成10%-15%的產量損失[13],2019年全國大豆蟲害發生7.33 千萬畝次,防治后仍然造成產量損失10.47 萬t。大豆田雜草種類120 余種[13],2019年我國大豆草害發生面積7 千萬畝次,防治后仍然造成損失12.84 萬t。

大豆害蟲以食心蟲、苜蓿夜蛾、斜紋夜蛾和草地螟等鱗翅目害蟲為主[13],其中草地螟是東北大豆的重大害蟲,2008年草地螟2 代幼蟲在華北和東北7 省大豆種植區大發生,引發了大豆期貨市場的震蕩[24-25]。隨著東北地區大豆振興計劃推進,大豆種植面積逐年增加,2022年黑龍江省大豆種植面積預計增加約66.67 萬hm2[26],這將加大草地螟區域性災變的風險。北方春大豆產區如黑龍江省等地,長期采用土壤封閉+苗后使用選擇性除草劑的化學除草技術防治雜草,因除草劑連年超量使用而使雜草產生抗性,并帶來后茬作物藥害嚴重等突出問題[27-30]。

與常規大豆相比,轉基因抗蟲大豆對草地螟等鱗翅目害蟲有較高的抗性,基本不需要使用化學農藥[31-35]。耐草甘膦轉基因大豆田噴施草甘膦對雜草防除效果顯著高于常規化學除草技術[15,36-37]。因此,種植轉基因抗蟲和耐除草劑大豆可高效、低成本控制蟲草的發生危害,提高大豆產量和減少農藥使用量。

2.2 轉基因大豆產業化有助于農業綠色發展

在我國北方春大豆產區如黑龍江省,大豆田廣泛施用氟磺胺草醚、氯嘧磺隆、異噁草松等化學除草劑,但殘留期長且對后茬玉米、小麥、谷子等敏感作物藥害嚴重,限制了大豆與后茬作物的輪作[38-40],成為影響農業種植結構調整的主要因素。此外,長期大量使用長殘留除草劑,既污染環境又增加了人畜健康風險[38]。轉基因耐除草劑大豆施用草甘膦或草銨膦等對環境友好、低殘留除草劑,對后茬作物安全[41-42],并因顯著減少除草劑使用量而降低了對環境的影響[43]。據統計,美國種植耐除草劑大豆23年間,除草劑用量減少了3.33 萬t[43],除草劑對環境影響商數(EIQ)降低了20.20%。全球種植轉基因耐除草劑大豆23年間,除草劑用量有0.1%(約0.5 萬t 活性成分)的小幅增加,這主要是發展中國家(巴西、巴拉圭和烏拉圭等)除草劑使用范圍擴大引起的。總體上,由于使用對環境友好除草劑的增加,EIQ 降低了12.90%[43]。中國種植轉基因耐除草劑大豆,可解決大豆田長殘留除草劑對后茬作物藥害問題,促進糧豆輪作生產模式的推廣,利于農業生產的綠色發展。

大豆玉米帶狀復合種植屬于綠色低碳種植模式,每畝可多收大豆50-75 kg,且利用豆根瘤菌的固氮培肥作用可減施純氮4-6 kg,實現用地養地相結合的目標[44-45]。玉米大豆帶狀復合種植模式是提高中國大豆產能、促進農業可持續發展的有效途徑[46]。2021年中國玉米大豆帶狀復合種植面積46.67 萬hm2,2022年農業農村部在全國16 個省(市、區)組織推廣應用約103.33 萬hm2[46]。該種植模式由于缺乏兼用型除草劑,一體化控草是“卡脖子”技術難題。除草只能采用苗后定向噴施玉米和大豆專用型除草劑的辦法,除草時期要求嚴格并極易產生藥害[45]。如把耐草甘膦轉基因玉米和大豆同時種植,或采用耐玉米田除草劑(硝磺草酮、麥草畏、異噁唑草酮等)轉基因大豆與玉米搭配種植,可解決一體化控草的難題,將促進玉米大豆帶狀復合種植模式的推廣應用。

2.3 轉基因大豆產業化有助于提高中國大豆競爭力

影響大豆生產成本的因素很多,但防蟲控草和產量是主要因素之一。2019 和2020年,中國大豆每畝總成本分別為686.33 元和720.52 元[23],而同期美國大豆按匯率折算分別為572.61 元/畝和564.92 元/畝[47]。據統計,美國農戶種植的第一代耐除草劑大豆與常規大豆相比,控草成本每公頃可減少25-85 美元[18],2013-2018年巴西、阿根廷、烏拉圭和巴拉圭4 個國家農戶種植抗蟲耐除草劑大豆(IntactaTM),平均每公頃可減少殺蟲劑和除草劑成本19-33 美元[17]。與常規大豆相比,轉基因大豆單產更高。美國1991-1995年種植非轉基因大豆平均畝單產為161 kg,而1996-2021年種植轉基因大豆的平均畝產增加到201 kg,轉基因大豆的種植對提高產量發揮了主要作用[48]。全球種植轉基因大豆的23年間共增收2.78 億t,相當于1 230 萬 hm2大豆的產量[49]。此外,轉基因大豆與常規育種技術的結合還提高了出油率和油脂成分的改變,如提高油酸的含量等,這也增加了大豆生產的健康價值和經濟效益[50-51]。中國2021年開展了耐除草劑大豆產業化試點工作,結果表明除草成本可降低50%以上,且大豆產量增加了12%[52]。中國大豆每畝單產較美國和巴西等國低60-100 kg[1],如種植轉基因大豆,則有助于縮小與先進國家的產量差距,增強國產大豆的市場競爭力。

3 推動中國轉基因大豆產業化應加強的工作措施

轉基因大豆的產業化是涉及科技創新、農業生產、科學普及和國際貿易等諸多方面的系統工程,需多措并舉、綜合推進。

3.1 規劃國產轉基因大豆產業化路線圖

2008年啟動的“轉基因生物新品種培育重大專項”推動了中國轉基因大豆的研發工作,目前已研發了一批具有自主知識產權、具備產業化應用前景的耐除草劑、抗蟲和品質改良大豆新品系[53-56]。2019-2021年農業農村部發放了轉g10evo-epsps基因耐除草劑大豆SHZD3201 在南方大豆區生產應用安全證書、轉epsps和pat基因耐除草劑大豆DBN9004在北方春大豆區生產應用的安全證書和轉g2-epsps和gat基因耐除草劑大豆中黃6106 在黃淮海夏大豆區生產應用的安全證書[57]。其中,大北農公司研發的耐除草劑大豆DBN9004 已于2019年在阿根廷獲批種植,2020年獲中國批準用于進口加工原料安全證書[3,57]。此外,Vip3Aa+pat、cry1Ac/Ab、cry1Iem等轉基因大豆轉化事件研發工作進展順利,為產業化提供了后備產品[58-61]。

2021年農業農村部在內蒙古自治區開展了轉基因耐除草劑大豆產業化的試點工作,結果已證明轉基因大豆具有高效防治雜草和顯著的增產增收作用[52]。基于目前我國轉基因大豆技術發展進度和我國大豆生產的國情特點,國內產業化應在內蒙試點的基礎上,從東北地區逐步向華北、華中和南方大豆種植區發展。在產品應用上,應按耐草甘膦除草劑單一性狀、多基因耐草甘膦和草銨膦等多種除草劑、耐除草劑與抗蟲等復合性狀和品質改良性狀產品順序,頂層設計產業化路線圖,依次制定針對性政策和有序推進相關工作。國外可優先在阿根廷等南美國家產業化,并逐步向其他國家推廣。

3.2 構建轉基因大豆的可持續利用技術體系

害蟲雜草可以對殺蟲毒素和除草劑產生抗性,這是影響轉基因大豆產業發展的重要因素,因此要科學使用各種耐除草劑和抗蟲大豆產品。在中國北方春大豆產區,苘麻、鐵莧菜、鴨跖草、打碗花和問荊等是常發優勢雜草,田間和室內藥效試驗已表明草甘膦對上述幾種雜草防效相對較差[62-66],應在該產區種植耐草甘膦+草銨膦大豆。在東南春夏秋大豆產區和華南四季大豆產區,小飛蓬和牛筋草是常發雜草,但已出現草甘膦抗性問題[67-69]。因此,在南方大豆產區,應種植耐草甘膦+草銨膦、耐草甘膦+草銨膦+麥草畏或耐草甘膦+草銨膦+2,4-D(麥草畏和2,4-D 對抗草甘膦小飛蓬有較好防除效果)等耐多種除草劑大豆[70-71]。如種植耐草甘膦單一性狀大豆,為保證除草效果,應搭配使用其他作用方式的化學除草劑補充防治。黃淮海夏大豆產區尚未發現抗草甘膦牛筋草和小飛蓬等雜草,可推廣種植耐草甘膦大豆。鑒于玉米、大豆和棉花有多種共同的靶標害蟲,應綜合考慮不同作物的抗蟲基因布局和產品研發工作,避免因同一地區、同時種植轉同種抗蟲基因玉米、大豆和棉花而加大害蟲抗性風險。

要研發抗性雜草和害蟲種群監測與治理技術,建立中國特色的抗性治理體系。針對耐除草劑大豆轉化體,持續監測優勢雜草對靶標除草劑的抗性程度。一旦發現雜草產生抗性,要采取多種管理措施相結合的形式進行綜合治理[7,72-77]。在害蟲抗性監測治理方面,要研究不同生態區域主要靶標害蟲的敏感基線和抗性基因頻率,持續監測主要害蟲對Bt 蛋白的抗性程度。當抗性基因頻率增加后,需結合其他防治措施來進行補充防治[14,31,78]。由于我國大豆種植地區和玉米種植區高度重疊,可統籌安排轉基因抗蟲玉米與大豆的抗性監測與治理工作,實施適合我國國情的“高劑量/庇護所”抗性治理策略[79]。

3.3 加強中國野生大豆的資源保護與利用工作

野生大豆具有抗逆、繁殖系數大、蛋白質高等優良性狀,這些性狀所攜帶的優良基因是大豆育種的寶貴基因資源[80-84]。我國是野生大豆重要起源地,野生大豆種質資源十分豐富[85-86]。在田間自然條件下,耐除草劑大豆如epsps等外源基因可漂移至野生大豆[87-92],雖漂移最遠距離為10 m,漂移率小于萬分之一[90],但雜交后代可育[93]。轉基因大豆外源基因漂移會影響野生大豆種質資源的生物多樣性。空間隔離是控制轉基因大豆外源基因逃逸的有效策略[94]。巴西專家建議在轉基因大豆種植區域設定10 m 以上的隔離帶,阻斷外源基因的逃逸[95]。韓國學者建議,在基因漂移率0.01%的閾值下,轉基因與野生大豆之間的有效空間隔離距離至少為37.7 m[96]。因野生大豆在中國分布廣泛,如長期大規模種植轉基因大豆,其外源基因向野生大豆的漂移將難以避免。

為了降低生產活動和生態環境對野生大豆原生境的影響[97-98],中國政府通過長期的努力,已建設了野生大豆種質資源庫和原位保護區[98-99],這為轉基因大豆的產業化奠定了堅實的基礎。要制定適合我國國情的控制轉基因大豆外源基因向野生大豆漂移可能產生風險的管理措施,進一步加大野生大豆的保護力度,如增加野生大豆原生境保護區的數量和面積、加強對野生大豆種質資源庫和資源數據庫建設、加快資源普查和搶救性收集工作等。此外,還要加大野生大豆功能基因挖掘和知識產權保護工作,強化野生大豆資源管理的法制建設。

3.4 打造產學研一體化的轉基因大豆研發體系

轉基因大豆產業化的根基是生物育種科技創新能力,而中國轉基因大豆的創新能力與西方發達國家還有較大的差距[100]。目前中國研發的轉基因大豆產品還處在跟跑階段,轉基因大豆科技創新自立自強還任重道遠。要構建一流的大豆生物育種技術體系,必須實現創新鏈與產業鏈的一體化,解決長期存在的基礎理論發現、高新技術突破、傳統育種技術集成創新和商業化應用工作的碎片化與孤島化問題。

長期以來,中國的大豆科技創新力量主要集中在科研機構和高等院校,企業主要做種子的營銷工作,基本不具備科技創新能力。近年來,北京大北農科技公司等企業生物育種科技創新能力有了長足的發展,為構建以企業為主體的轉基因大豆商業化研發平臺奠定了基礎。要通過體制機制創新,整合科研單位、大學和企業科技資源,重構中國大豆生物育種科技創新體系,打造具有國際競爭力的大型種業企業,用轉基因技術推動大豆種業的快速發展。