京兆韋氏“逍遙公房”韋瓘一支世系研究述評(píng)及新考訂

吳炯炯

(蘭州大學(xué) 敦煌學(xué)研究所,甘肅 蘭州 730020)

韋瓘,字世恭,出身于京兆韋氏“逍遙公房”,乃北周受封逍遙公之韋敻第三子,隋世官至隨州刺史,封達(dá)安公。韋瓘一支世系,今輯本《元和姓纂》(以下簡稱《姓纂》)中有較為詳細(xì)的記載,是我們今天所能見到的時(shí)代最早、且較為完整的世系記錄。又因“逍遙公房”在唐代曾出宰相三人:韋貫之、韋處厚、韋待價(jià),故在《新唐書·宰相世系表》(以下簡稱《新表》)中也收錄有相對(duì)完整的家族世系,但因《姓纂》《新表》中所記世系差異較大,故早已引起前輩學(xué)者的關(guān)注,自清末民初以來,前賢今人如溫廷敬、岑仲勉、周紹良、趙超等,或依據(jù)唐人文集,或搜集新出墓志,對(duì)韋瓘一支世系均有不同程度的考訂。

此外,宋人校訂《文苑英華》、清人校訂《毘陵集》(1)[唐]獨(dú)孤及撰《毘陵集》,上海商務(wù)印書館縮印趙氏亦有生齋校刊本,由清乾隆朝內(nèi)閣中書舍人武進(jìn)趙懷玉校訂,此據(jù)四部叢刊初編縮印本,上海:商務(wù)印書館,1936年,第148冊。時(shí),亦對(duì)涉及該支世系之文字進(jìn)行校正,但時(shí)至今日,依然聚訟紛紜,莫衷一是。本文擬在梳理前人研究成果的基礎(chǔ)上,廣泛搜集傳世文獻(xiàn)、出土唐人墓志中的相關(guān)記載,對(duì)韋瓘一支家族世系進(jìn)行新的考訂,力求呈現(xiàn)該支家族世系的真實(shí)面貌。

一、京兆韋氏“逍遙公房”韋瓘一支世系研究述評(píng)

(一)《元和姓纂》所載韋瓘世系及相關(guān)研究

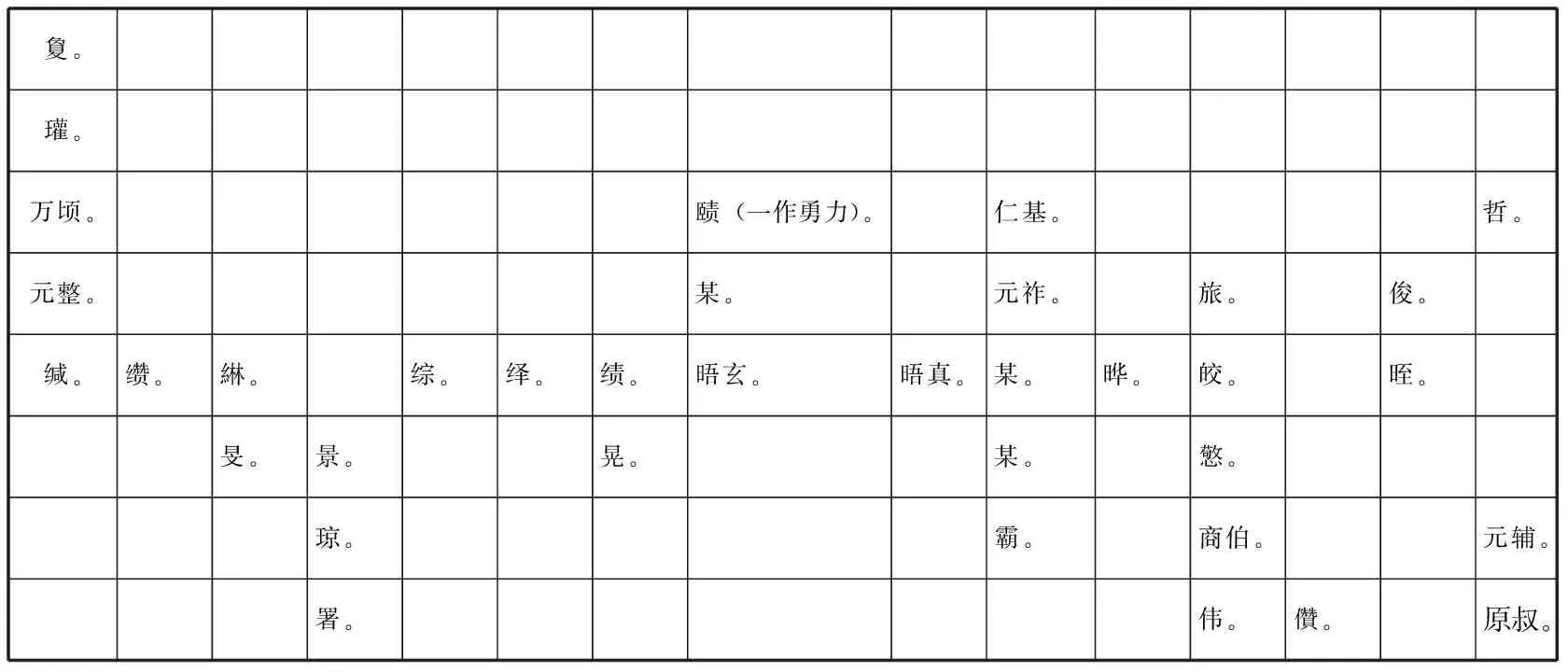

傳世文獻(xiàn)中記載京兆韋氏“逍遙公房”韋瓘一支世系,最早且最完整者當(dāng)屬《姓纂》:

東眷。穆八代孫旭,長子逍遙公敻,生康、洸、恭、案“恭”字下脫頤、仁基二人。又,“恭”,《唐世系表》作“瓘”。藝、沖、約。

恭,隋安州總管,生萬頃、仁基。萬頃生元整,曹州刺史。頤孫晤元,戶部郎中。仁基,龍州刺史,生元祚、哲。元祚,司門郎中,曾孫霸,吏部郎中、汝州牧。祚元孫儹,案《唐世系表》,祚元孫儹作五世孫。駕部郎中。哲元孫輔元,生厚叔。案《唐世系表》輔元作元輔,厚叔作原叔。(2)[唐]林寶撰,岑仲勉校記,郁賢皓、陶敏整理,孫望審定《元和姓纂(附四校記)》卷2,北京:中華書局,1994年,第128、132頁。

今本《姓纂》乃四庫館臣從《永樂大典》中輯出,并恢復(fù)十卷規(guī)模,收入《四庫全書》時(shí),館臣即對(duì)照《新表》所錄韋瓘家族世系,出校記三則,說明兩書間之差異,以雙行夾注形式保留在四庫本《姓纂》之中。(3)[唐]林寶撰《元和姓纂》,文淵閣本《四庫全書》,上海:上海古籍出版社,1987年,第890冊,第541-542頁。

清嘉慶七年(1802),孫星衍、洪瑩對(duì)庫本《姓纂》進(jìn)行校補(bǔ),并刊刻梓行于世。光緒六年(1880),又由金陵書局翻刻行世,只是保留了四庫館臣之原注,對(duì)韋瓘家族世系并無校補(bǔ)內(nèi)容。(4)[唐]林寶撰《元和姓纂》,光緒六年(1880)金陵書局校刊孫星衍、洪瑩校本。

清末民初,羅振玉在孫星衍、洪瑩校刊基礎(chǔ)上,主要依據(jù)《新表》,校勘《姓纂》,得《元和姓纂校勘記》(5)羅振玉《元和姓纂校勘記附元和姓纂佚文》,收入羅振玉著,羅繼祖主編《羅振玉學(xué)術(shù)論著作》第4集,上海:上海古籍出版社,2010年,第441-517頁。二卷,但未涉及韋瓘家族世系。

民國學(xué)人溫廷敬在《元和姓纂校補(bǔ)》一文中,利用《新表》所載世系,校正韋瓘家族此節(jié)文字中的兩句:

1.頤孫晤元戶部郎中。

《唐表》作晤,無元字。案此當(dāng)作元晤,與其再從兄弟元厘、元祚同首字,《唐表》省去,此誤倒。

2.仁基龍州刺史,生元祚哲。

《唐表》仁基三子:元祚、仁祚、哲,元祚曾孫霸,仁祚五世孫儹。此元祚曾孫霸下,亦有祚元孫儹,可知元祚下本有仁祚,脫去,祚元孫句則脫去仁字。(6)溫廷敬《元和姓纂校補(bǔ)》,《廣州學(xué)報(bào)》第1卷第2期,1937年,第16頁。

岑仲勉《元和姓纂四校記》一書在四庫館臣一校,孫、洪二校,羅振玉三校基礎(chǔ)上而成,有關(guān)該支世系,書中利用《新表》《毘陵集》等傳世文獻(xiàn)、《唐尚書省郎官石柱題名》《韋瓊墓志》等石刻文獻(xiàn),進(jìn)行校正,共得校記八則:

1.恭隋安州總管生萬頃仁基

《新表》七四上云:“逍遙公房八子:世康、洸、瓘、頤、仁基、藝、沖、約。”亦稱仁基,龍州刺史,與此書同,當(dāng)非有兩仁基。又仁基子元祚,正與萬頃之子元整同以“元”排名。《毘陵集》一〇《獨(dú)孤夫人韋氏墓志》云:“逍遙公生民部尚書、建安公世恭,建安生上大將軍、宋州刺史仁祚。”趙懷玉校記云:“《表》作仁祚,乃仁基之子,本脫‘祚’字,據(jù)《表》增。仁基乃世恭之弟也。”推而上之,則《英華辨證》三云:“建安生上大將軍、宋州刺史仁,《表》作‘仁祚’,仁祚乃仁基之子,仁基乃世恭之弟。”又李迥秀《裴希惇碑》:“夫人京兆韋氏,……祖恭,故上大將軍、隨州刺史、建安公。父仁基,故綿州別駕、龍州刺史。”(《全文》二八二)得此,益確決《新表》以仁基為敻子之必誤。蓋父名晉不舉進(jìn)士,唐人重諱,可見一斑,仁基之子,不應(yīng)復(fù)名仁祚也。依《英華》及趙氏所見明本《毘陵集》,世恭之子祇名仁,若“祚”字乃據(jù)《新表》所增,“仁”即“仁基”,避玄宗諱而省也。仁祚,仁基之避文也。(避諱往往以善意字代用。)儹之一支,(見下文)據(jù)《毘陵集》,明是世恭之裔,《表》顧昭穆不辨,世恭、仁基同列,其誤一。仁基之外,復(fù)出“仁祚”,其誤二。(一作龍州刺史,一作宋州刺史,此殆各舉一官,非必二人之證。)今應(yīng)將仁基、元祚各推下一代,刪去仁祚,斯與《毘陵集》及《姓纂》均符矣。校云:“案‘恭’字下脫頤、仁基二人。”亦因過信《新表》而誤,祇脫頤耳。

2.萬頃生元整曹州刺史

《文字新編》四《韋敻志》,曾祖元整,皇中大夫,使持節(jié)曹州刺史,上柱國。祖綝,益州成都縣令。父景,廣平肥鄉(xiāng)縣令。《存逸考》一云:“《新唐書宰相世系表》,……有名元整者官曹州刺史,即敻之曾祖,惟《表》中僅載元整之名。”今《姓纂》亦祇載元整,此《新表》多本《姓纂》之確證也。唐初元整官城門郎,見《元龜》九二二。

3.頤孫晤元戶部郎中

《新表》七四上祇作“晤”,按《郎官石柱》戶部郎中題名有韋□元,或應(yīng)是晤元也。溫校云:“按此當(dāng)作‘元晤’,與其再從兄弟元整、元祚同首字。”亦備一說。抑此一節(jié)今附世恭一支內(nèi),《新表》以頤為世恭弟,依仁基之例例之,(說見前)殊極可疑,余頗信頤亦世恭子耳,姑識(shí)以待考。

4.生元祚哲

溫校據(jù)《唐表》,仁基三子,元祚、仁祚、哲。元祚曾孫霸,仁祚五世孫儹,謂此處“元祚”下脫“仁祚”二字,下文“祚元孫儹”應(yīng)作“仁祚”云。依前文余所說,仁祚似實(shí)無其人。

5.元祚司門郎中

庫本作“祚官司門郎中,”按以《姓纂》書例言之,“官”字應(yīng)衍。牟氏主從庫本,未見其然。《新表》祇云“元祚,丹州刺史”。

6.曾孫霸吏部郎中汝州牧

《新表》作汝州刺史,按以典實(shí)言之,“牧”字雖可代刺史,以官制言之,仍作“刺史”為是也。

7.祚元孫儹駕部郎中

校云:“案《唐世系表》,祚元孫儹作五世孫。”此即因《新表》將元祚誤推上一代,故不符也。《獨(dú)孤夫人志》云:“唐許州司馬佼曾孫,渭南主簿懿(趙懷玉校云,《唐世系表》及《英華》皆作“憼”)之孫,兗州金鄉(xiāng)縣尉商伯季女,秘書省著作郎偉、睦州刺史儹之妹。……將軍生給事中旅,即許州之禰也。”將軍即仁基,以與《姓纂》校,旅與元祚疑是同人。《叢編》七引《京兆金石錄·唐將作監(jiān)韋贊碑》,不審是此人否。下文大雍州房亦有儹,但不敘歷官。《英華辨證》三云:“著作郎偉、睦州刺史儹之妹,……《表》作‘著作郎偉,睦州刺史贊’。”余按今殿本、百衲本之《新表》,字均作“儹”。《全詩》五函一冊戴叔倫《贈(zèng)韋評(píng)事儹》,以時(shí)代計(jì)之,應(yīng)是此人。若《元龜》二六九,建中四年九月,以侍御史韋纘為工部郎中,時(shí)代較后,非“儹”之訛(《獨(dú)孤夫人志》,大歷四年作)。

8.哲元孫輔元生厚叔

校云:“案《唐世系表》,‘輔元’作‘元輔’,‘厚叔’作‘原叔’。”余按《郎官石柱》戶部郎中有韋厚叔,勞《考》一一謂《世系表》“原叔”誤。(7)岑仲勉《元和姓纂四校記》卷2,上海:商務(wù)印書館,1948年,第146-148頁

岑校十分詳細(xì),幾乎將當(dāng)時(shí)所能寓目之新材料及傳世文獻(xiàn)之舊材料“一網(wǎng)打盡”,使得韋瓘之家族世系基本可讀。

陶敏先生在《元和姓纂新校證》一書中,同樣利用了傳世文獻(xiàn):李迥秀《唐齊州長史裴府君神道碑》,獨(dú)孤及《前左驍衛(wèi)兵曹參軍河南獨(dú)孤公故夫人韋氏墓志》,出土墓志文獻(xiàn):《韋晃墓志》《韋瓊墓志》等,重新校訂此節(jié)文字:

(韋)恭,隋安州總管,生萬頃、仁基。萬頃生元整,曹州刺史。頤孫晤元,戶部郎中。仁基,龍州刺史,生元祚、哲。元祚,司門郎中;曾孫霸,吏部郎中、汝州牧。祚玄孫儹,駕部郎中。哲玄孫輔元,生厚叔。(8)陶敏遺著,李德輝整理《元和姓纂新校證》卷2,沈陽:遼海出版社,2015年,第49頁。

(二)《新唐書·宰相世系表》所載韋瓘世系及相關(guān)研究

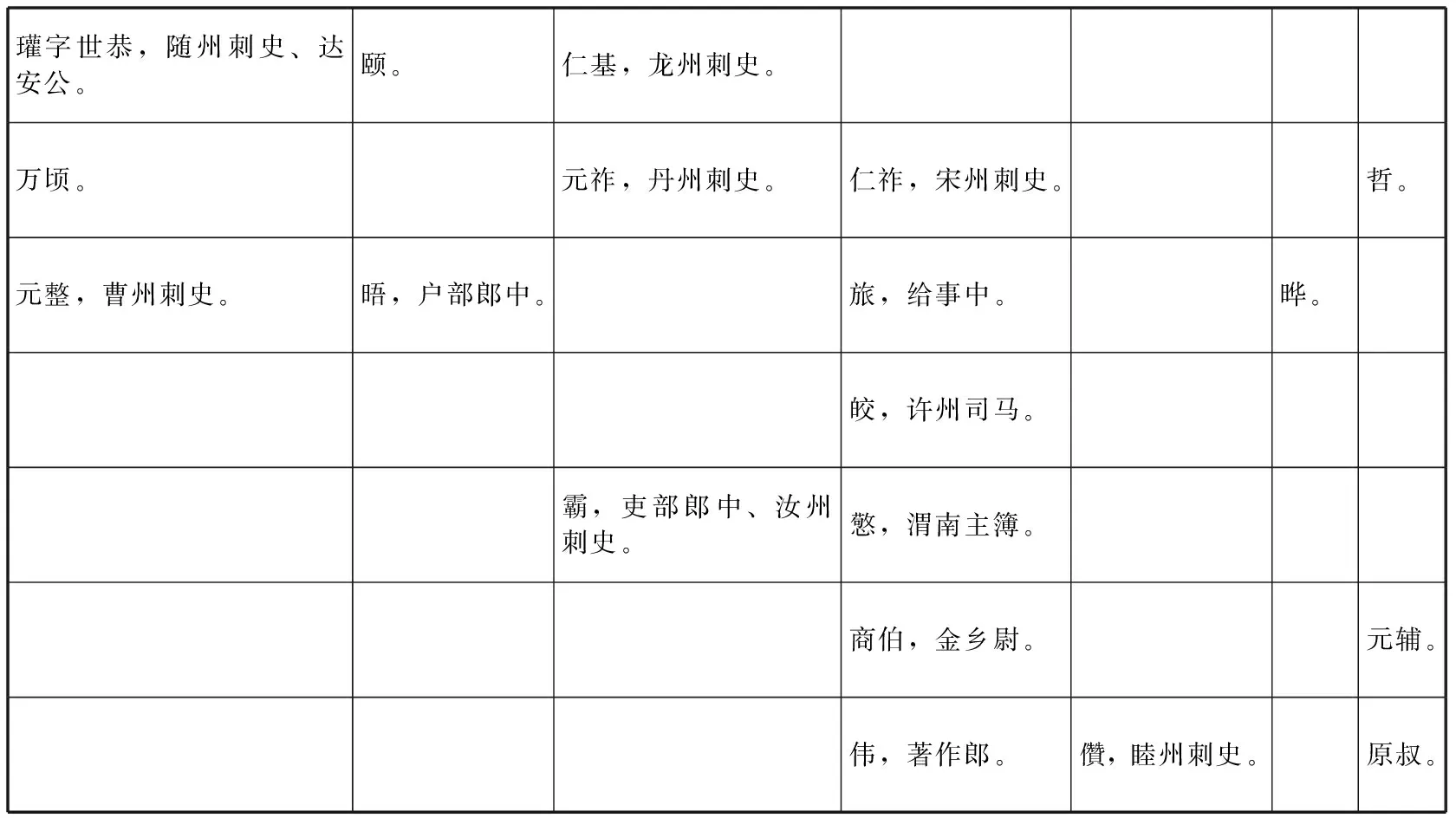

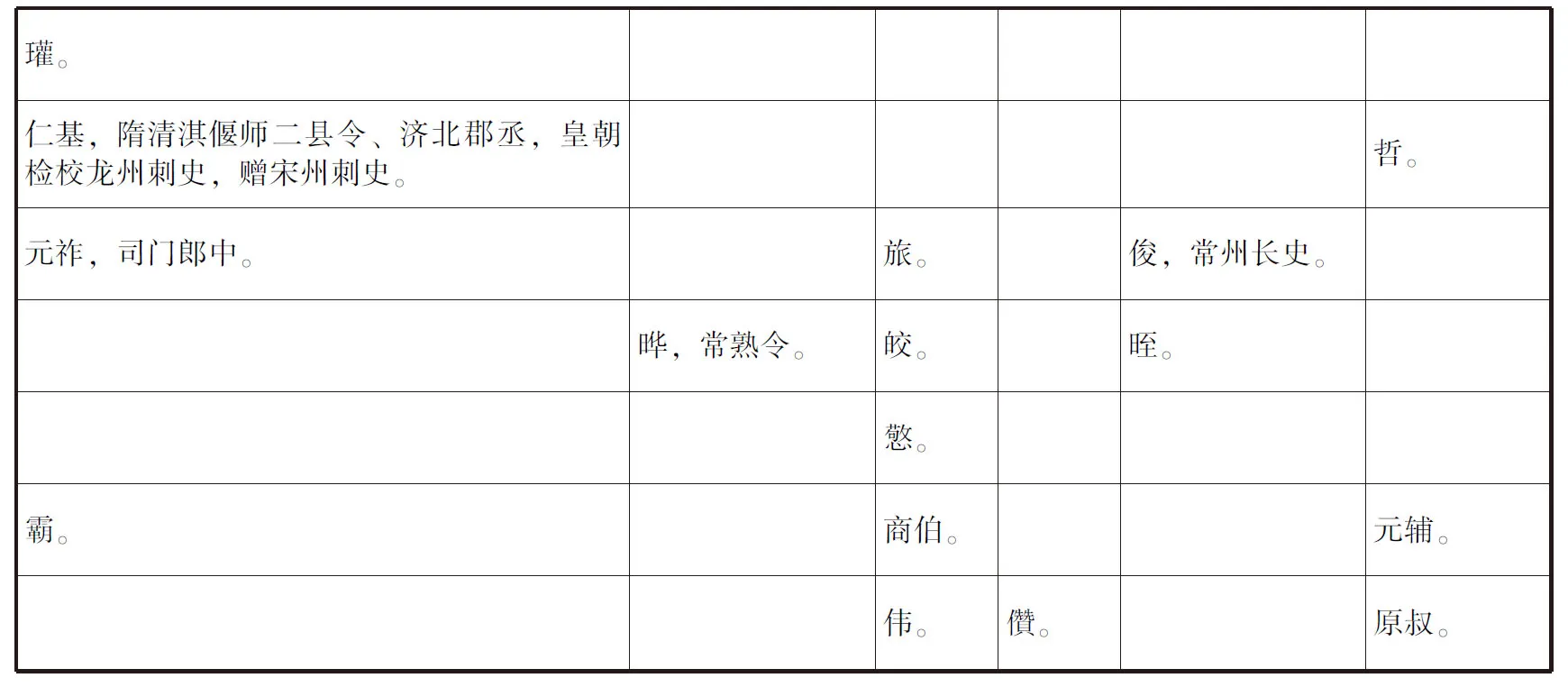

除《姓纂》之外,《新唐書·宰相世系表四上》收錄京兆韋氏逍遙公房世系甚詳,其中有關(guān)韋瓘一支世系,原文如下:(9)[宋]歐陽修、宋祁撰《新唐書》卷74上《宰相世系表四上》,北京:中華書局,1975年,第3073、3078-3079頁。

逍遙公房出自閬弟子真嘉,后魏侍中、馮翊扶風(fēng)二郡守。二子:旭、祉。旭,南幽州刺史、文惠公。二子:敻、叔裕。敻字敬遠(yuǎn),后周逍遙公,號(hào)逍遙公房。八子:世康、洸、瓘、頤、仁基、藝、沖、約。

瓘字世恭,隨州刺史、達(dá)安公。頤。仁基,龍州刺史。萬頃。元祚,丹州刺史。仁祚,宋州刺史。哲。元整,曹州刺史。晤,戶部郎中。旅,給事中。曄。皎,許州司馬。霸,吏部郎中、汝州刺史。憼,渭南主簿。商伯,金鄉(xiāng)尉。元輔。偉,著作郎。儹,睦州刺史。原叔。

清人沈炳震在《唐書宰相世系表訂訛》(10)[清]沈炳震《唐書宰相世系表訂訛》,收入《續(xù)修四庫全書》,上海:上海古籍出版社,2002年,第289冊,第622頁。一書中認(rèn)為“仁祚,宋州刺史”中之“仁字當(dāng)訛”。

羅振玉在《新唐書宰相世系表補(bǔ)正》一書中,利用該家族成員墓志數(shù)種,主要依據(jù)傳世文獻(xiàn)中的獨(dú)孤及《左驍韋兵曹參軍獨(dú)孤夫人韋氏墓志》,出土文獻(xiàn)中的《安國寺大德惠隱禪師塔銘》《韋瓊墓志》,對(duì)《新表》所記世系中的三處進(jìn)行補(bǔ)正:

1.瓘,字世恭,隋州刺史、逵安公。生萬頃

“瓘”,獨(dú)孤及《左驍衛(wèi)兵曹參軍獨(dú)孤夫人韋氏墓志》作“世恭”,《姓纂》作“恭”,殆以字行。省“世”字,避太宗諱。“逵安公”宋本作“達(dá)安公”。《獨(dú)孤公夫人韋氏墓志》作“建安公”。《志》又稱世恭生上大將軍、宋州刺史仁祚,仁祚生給事中旅,又《姓纂》:恭生萬頃、仁基。《表》以仁基為瓘弟,仁祚為仁基子,舛誤殊甚。又《安國寺大德惠隱禪師塔銘》:“外祖韋氏,字孝基。皇中書舍人逍遙公孫。”孝基、仁基,殆兄弟行。《志》謂“逍遙公孫”,世次正合。《表》又失書孝基及仁祚子旅。

2.元整,曹州刺史。

《武部常選韋瓊墓志》:“曾祖元整,皇中大夫、使持節(jié)、曹州刺史、上柱國。祖綝,皇益州成都縣令。父景,皇廣平肥鄉(xiāng)縣令。”《表》失書元整子綝及綝子景。

3.皎,許州司馬。生憼,渭南主簿。

獨(dú)孤及《左驍衛(wèi)參軍獨(dú)孤夫人韋氏墓志》:“夫人唐許州司馬皎曾孫,渭南主簿懿之孫。”“懿”,《表》作“憼”,與《志》不合。(11)羅振玉《新唐書宰相世系表補(bǔ)正》卷下,收入《羅振玉學(xué)術(shù)論著集》第8集,上海:上海古籍出版社,2010年,第633-634頁。

周紹良《新唐書·宰相世系表校異》依據(jù)《全唐文》中所錄獨(dú)孤及兩文及李迥秀一文,對(duì)表文此節(jié)進(jìn)行考訂:

《欽定全唐文》卷三九一獨(dú)孤及《前左驍衛(wèi)兵曹參軍獨(dú)孤公故夫人諱氏墓志》:“夫人諱某字某。楚王交傅孟裔孫唐許州司馬皎曾孫,渭南主簿懿之孫,兗州金鄉(xiāng)縣尉商伯季女,秘書省著作郎睦州刺史攢(儹)之妹。……民部尚書建安公世恭,建安生上大將軍、宋州刺史仁祚。將軍生給事中旅,即許州之禰也。”依《墓志》所云,仁祚乃瓘子,非仁基子。憼,《墓志》作懿。又《世系表》,金鄉(xiāng)縣尉商伯二子:偉、儹,但獨(dú)孤及《殤子韋八墓志》云:“秘書省著作郎京兆韋儹。”但從官職來看,似誤以韋儹一人誤分為二者。

《欽定全唐文》卷二八二李迥秀《唐故齊州長史裴府君神道碑》:“夫人京兆韋氏,贈(zèng)扶陽郡夫人。祖恭,故上大將軍,隨州刺史,建安公。父仁基,故綿州別駕。”據(jù)《神道碑》,仁基乃恭子。恭官歷為隨州刺史、建安公,則當(dāng)即世恭而名瓘者。如此則《世系表》序云逍遙公八子中之仁基,蓋有誤。(12)周紹良《〈新唐書·宰相世系表〉校異》,收入氏著《紹良文集》,北京:北京古籍出版社,2005年,中冊,第1044-1045頁。

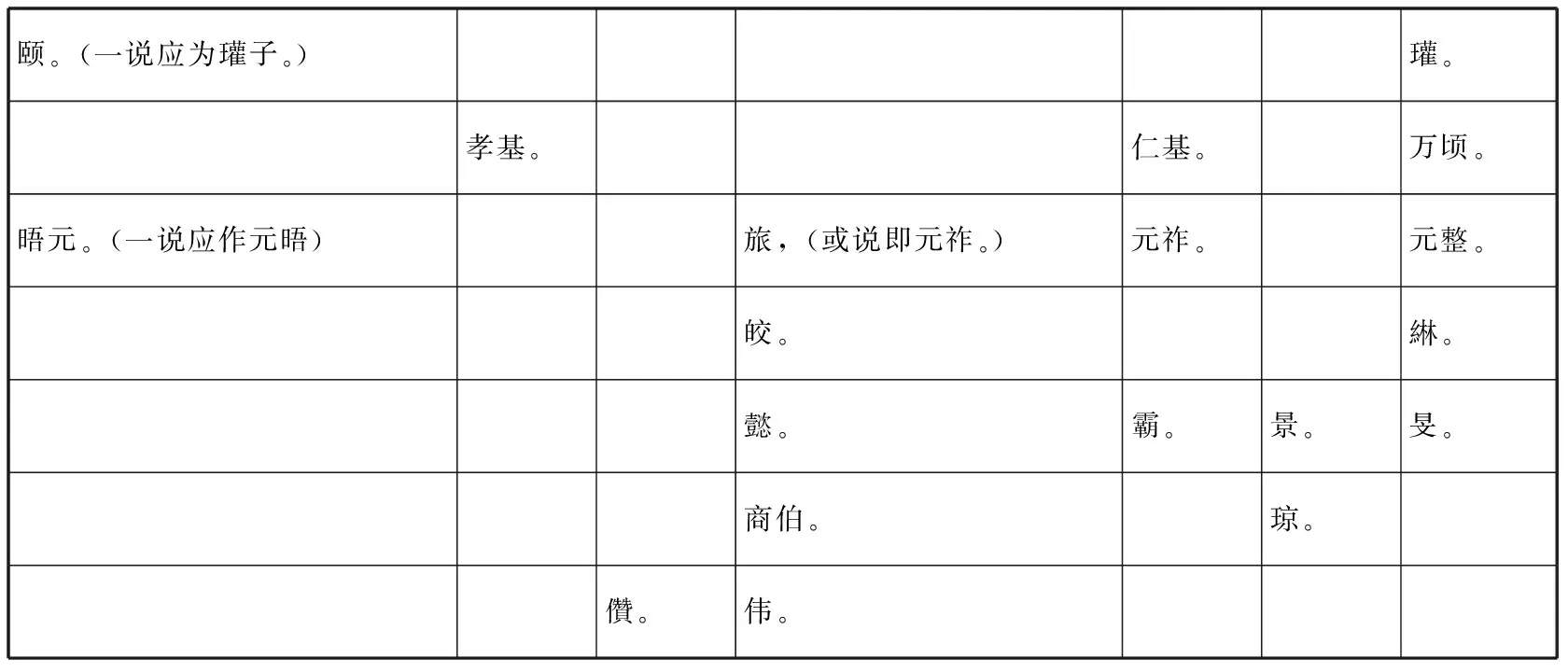

趙超先生在《新唐書宰相世系表集校》(13)趙超編著《新唐書宰相世系表集校》卷4,北京:中華書局,1998年,第628-632頁。一書中,首先輯錄沈炳震《唐書宰相世系表訂訛》、羅振玉《新唐書宰相世系表補(bǔ)正》、岑仲勉《元和姓纂四校記》中相關(guān)考證,并作按語云:

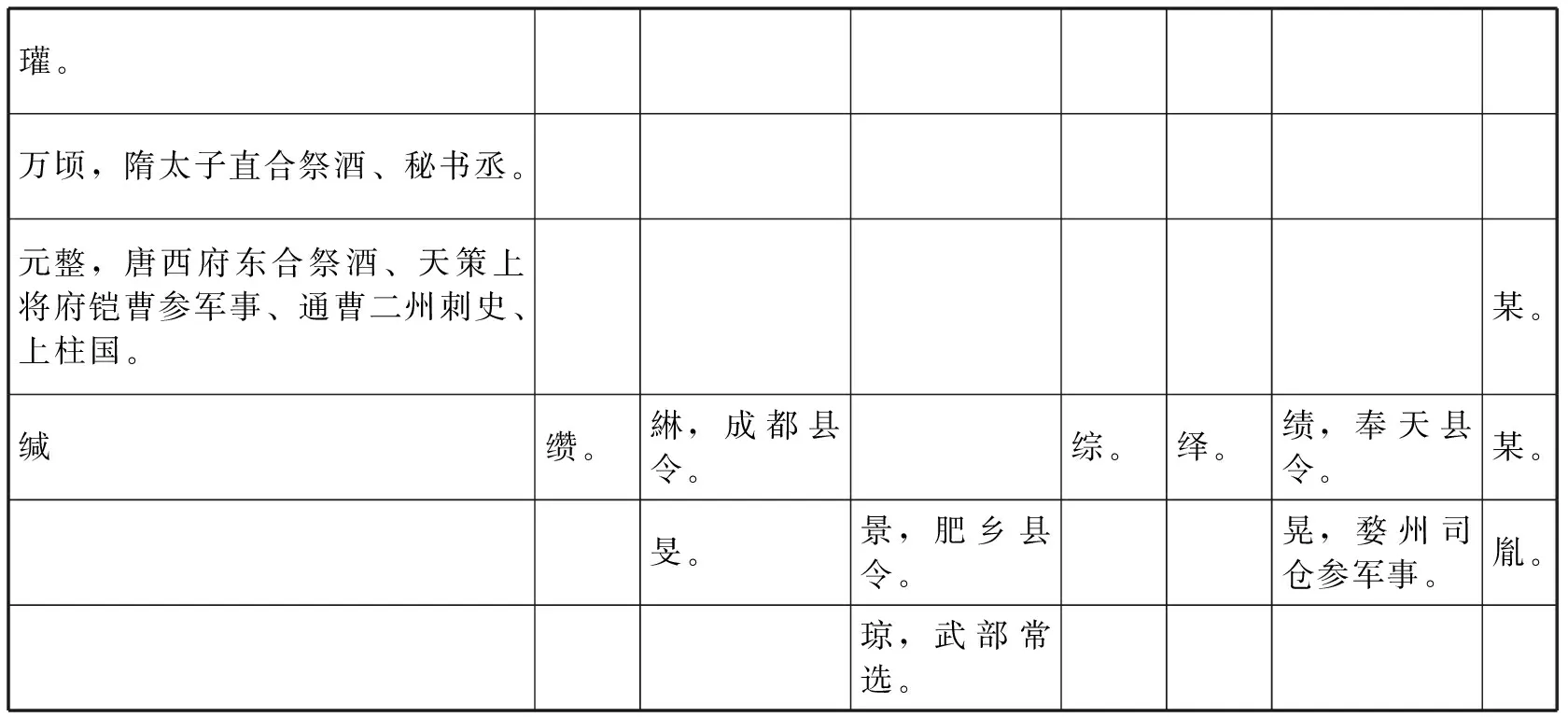

天寶十四載五月十三日《唐故武部常選韋(瓊)府君墓志銘》,見周紹良先生藏拓。又西安出土永昌元年五月二十一日《成都縣令韋綝墓志》:“高祖敻,周號(hào)逍遙公。曾祖瓘,周御正大夫、安州總管隨淮二州刺史。祖萬頃,隋太子直閤祭酒、秘書丞。考元整,皇朝西府東閤祭酒、天策上將府鎧曹參軍事、通曹二州刺史、上柱國。……有子旻、景等。”亦足補(bǔ)證此支世系。此支世系多誤,茲就以上考證訂補(bǔ)如左:

頤。(一說應(yīng)為瓘子。)瓘。孝基。仁基。萬頃。晤元。(一說應(yīng)作元晤)旅,(或說即元祚。)元祚。元整。皎。綝。懿。霸。景。旻。商伯。瓊。儹。偉。

馬建紅在《中古京兆韋氏的變遷》附錄一《〈新唐書·宰相世系表〉校補(bǔ)》中,揭出《大唐故常州刺史韋君(俊)墓志銘并序》,在羅校、岑校的基礎(chǔ)上,重新排定了韋瓘一支世系,可惜所引墓志材料不全,且考證略有疏漏。(14)馬建紅《中古京兆韋氏的變遷》,北京:商務(wù)印書館,2022年,第450-451頁。

二、京兆韋氏“逍遙公房”韋瓘一支人物墓志輯錄

當(dāng)無法利用傳世文獻(xiàn)對(duì)《姓纂》《新表》所錄韋瓘一支世系進(jìn)行辨別考證時(shí),不斷出土的中古墓志發(fā)揮了較為重要的作用,自從羅振玉開始,岑仲勉、趙超等學(xué)者依據(jù)當(dāng)時(shí)能夠見到的該家族人物墓志對(duì)其世系進(jìn)行梳理,進(jìn)而考辨《姓纂》及《新表》所載世系的是非曲直,現(xiàn)將歷年所出該家族人物墓志九種,按照葬年先后進(jìn)行整理,并輯錄世系相關(guān)內(nèi)容如下:

1.北周宣政元年(578)四月二十四日《大周使持節(jié)儀同大將軍安州總管府長史治隋州刺史建安子宇文瓘墓志》:

公諱瓘,字世恭,京兆萬年人也。本姓韋氏,后魏末改焉。……亡祖旭,司空、文惠公。……亡考處士府君。……公即處士之第三子也。季父孝固,吏部郎中,贈(zèng)雍州刺史、安平恭子。同奉孝之早歿,類伯道之無兒。以公傍繼小宗,義昭猶子。……前妻萬春縣君范陽盧氏,開府、容城伯柔之女。……長子萬頃、世子勇力、次子惠尚;長女適滎陽毛氏、宜君侯,次女適安定梁氏,次女適隴西辛氏。(15)志蓋:“大周儀/同建安/子之銘”,宋英、趙小寧《北周〈宇文瓘墓志〉考釋》,高峽主編《碑林集刊》第8輯,西安:陜西人民美術(shù)出版社,2002年,第49-56頁。墓志拓片圖版、錄文見故宮博物院、陜西省古籍整理辦公室編《新中國出土墓志·陜西[叁]》七,北京:文物出版社,2015年,上冊第7頁,下冊第3-4頁。又,戴應(yīng)新編著《長安風(fēng)棲原韋氏家族墓地墓志輯考》,西安:三秦出版社,2021年,第82-90頁。

2.唐麟德元年(664)正月二十五日《大唐故常州長史韋君(俊)墓志銘并序》:

公諱俊,字英彥,京兆人也。……曾祖敬遠(yuǎn),雅好傳古,尤精述作,脫略公卿,錙銖冠蓋。周明帝征太常卿,不就。贈(zèng)招隱士詩,號(hào)為逍遙公。祖瓘,隋安州總管府長史,稍遷隨州刺史,封安平子,贈(zèng)建安伯。……父仁基,隋清淇偃師二縣令、濟(jì)北郡丞,皇朝檢校龍州刺史,贈(zèng)宋州刺史。……龍朔二年四月十七日,卒于常州之官第,春秋五十五。……粵以麟德元年歲在甲子正月乙酉朔廿五日癸酉,葬于萬年縣洪固鄉(xiāng)高平原。嗣子晊等。(16)墓志錄文見吳鋼主編《全唐文補(bǔ)遺》第7輯,西安:三秦出版社,2000年,第270-271頁;吳敏霞主編《長安碑刻》,西安:陜西人民出版社,2014年,圖版見上冊第49頁,錄文、考證見下冊第384-386頁。拓片圖版、錄文見西安市長安博物館編《長安新出墓志》,北京:文物出版社,2011年,第80-81頁;故宮博物院、陜西省古籍整理辦公室編《新中國出土墓志·陜西[叁]》一八,上冊第18頁、下冊10-11頁。

3.唐麟德元年(664)十一月二十八日《隋故建安縣開國公韋公(賾)墓志銘并序》:

公諱賾,字賾,京兆杜陵人也。……曾祖旭,魏尚書左丞、豳州刺史,贈(zèng)司空、文惠公。……祖敬遠(yuǎn),高尚其事,有周號(hào)曰“逍遙公”。……父瓘,周使持節(jié)、淮隨二州刺史、建安縣開國公。……服闋,襲爵建安縣開國公。……粵以開皇十三年六月十二日,終于永興里第,春秋廿八。夫人滎陽鄭氏,……以顯慶二年八月廿三日,終于涇州良原縣廨舍,即以麟德元年歲次甲子十一月乙巳朔廿八日壬申,合葬于萬年縣洪固鄉(xiāng)之舊塋。公孫晤玄、晤真等,永惟抱孫之禮,思弘尊祖之義。(17)墓志拓片圖版、錄文、考證見李爾吾、朱連華《隋韋賾及夫人墓的發(fā)現(xiàn)及墓志讀考》,《文博》2021年第3期,第23-32頁。墓志拓片清晰圖版,由李爾吾先生惠賜,特此申謝!

4.唐永淳元年(682)七月十八日《大唐故曹州刺史韋府君(元整)夫人晉昌郡君王氏墓志銘并序》:

皇弟左衛(wèi)大將軍荊州大都督上柱國紀(jì)王纂

夫人諱婉,字令則,太原祁人也。……曾祖肱,周儀同三司、車騎大將軍、靈州刺史、懷德郡開國公。大父慶,隨右衛(wèi)大將軍、開府儀同三司、延丹隰汾等四州諸軍事、延州總管、平昌郡開國公,謚曰莊。……考韶,隨內(nèi)史舍人、趙州刺史,娶唐贈(zèng)太師、上柱國、齊國公長孫晟女,即文德圣皇太后之親姉焉。……奄以開耀元年十二月六日,終于明堂之靜安里第,春秋七十有九,永淳元年七月十八日,歸祔于府君之舊塋,禮也。……有一女六子,女適太子詹事楊崇敬。長子緘,潞州上黨縣令、坊州司馬。……次子纘,恒州司戶參軍、商州上津縣令。次子綝,邛□安仁隆州蒼溪縣令。次子綜,高尚不仕。次子繹,交州交趾潭州衡山縣令。幼子績,益州新都、同州馮翊縣令,妻則皇侄女江陵縣主也。……是用追思外族,緬懷景好,既伊余之舅母;仁貸寔深,亦吾女之慈姑。(18)墓志圖版、錄文見西安市長安博物館編《長安新出墓志》,第116-117頁;戴應(yīng)新編著《長安鳳棲原韋氏家族墓地墓志輯考》,第252-261頁。吳鋼主編《隋唐五代墓志匯編·陜西卷》第3冊,天津:天津古籍出版社,1991年,第95頁。錄文見周紹良、趙超主編《唐代墓志匯編續(xù)集》永淳〇〇三,上海:上海古籍出版社,2001年,第255-257頁。吳剛主編《全唐文補(bǔ)遺》第3輯,西安:三秦出版社,1996年,第23-24頁。吳敏霞主編《長安碑刻》,第67頁。

5.唐永昌元年(689)五月二十一日《大唐故益州大都督府成都縣令韋府君(綝)墓志并序》:

從侄胤撰。

君諱綝,京兆杜陵人也。……高祖敻,周號(hào)逍遙公。……曾祖瓘,周御正大夫、安州總管、隨淮二州刺史。……祖萬頃,隋太子直閤祭酒、秘書丞,贈(zèng)秘書監(jiān)、開府儀同三司。……考元整,皇朝西府東閤祭酒、天策上將府鎧曹參軍事、通曹二州刺史、上柱國。……有子旻、景等。(19)蓋題:“唐故益州/大都督府/成都縣令/韋府君墓志”,拓片圖版見吳鋼主編《隋唐五代墓志匯編·陜西卷》第3冊,第106頁。錄文見吳鋼主編《全唐文補(bǔ)遺》第3輯,第26-27頁;周紹良、趙超主編《唐代墓志匯編續(xù)集》永昌〇〇三,第299頁。

6.唐開元十年(722)七月四日《大唐故朝議郎行婺州司倉參軍事柱國韋府君(晃)墓志銘并序》:

君諱晃,字重光,京兆杜陵人也。……高祖瓘,周工部尚書、建安公。曾祖萬頃,隋秘書監(jiān)、開府儀同三司。祖元整,唐太中大夫、通曹二州刺史。父績,□散大夫、雍州奉天縣令。……君即紀(jì)王長女江陵之子。以懿親隨調(diào),釋巾補(bǔ)冀州參軍。……君夫人太原王氏,孀厘晝哭,賢明世范,以君竟絶胤子,痛及塋魂。(20)蓋題:“大唐故/韋府君/墓志銘”,錄文見吳鋼主編《全唐文補(bǔ)遺》第5輯,西安:三秦出版社,1998年,第334-335頁;周紹良、趙超主編《唐代墓志匯編續(xù)集》開元〇四七,第486頁。拓片圖版、錄文見趙力光主編《西安碑林博物館新藏墓志匯編》一三〇,北京:線裝書局,2007年,第330-332頁;中國文物研究所、陜西省古籍整理辦公室編《新中國出土墓志·陜西[貳]》八一,北京:文物出版社,2014年,上冊第81頁、下冊第65-66頁;吳敏霞主編《長安碑刻》,上冊第98頁,下冊第447頁。

7.唐開元二十六年(738)二月六日《大唐大安國寺故大德惠隱禪師塔銘并序》:

禪師俗姓榮,京兆人,其家第四女也,族望北平。……外祖韋氏,字孝基,皇中書舍人,逍遙公之孫也。(21)錄文見周紹良主編《唐代墓志匯編》開元四六四,第1476-1477頁。拓片圖版見張寧等主編《隋唐五代墓志匯編·北京卷附遼寧卷》第1冊,天津:天津古籍出版社,1991年,第172頁。北京圖書館金石組編《北京圖書館藏歷代石刻拓本匯編》,鄭州:中州古籍出版社,1991年,第24冊,第55頁。

8.唐天寶六載十一月二十四日《唐故吉州永新縣令蘭陵蕭府君(思訥)墓志銘并序》:

公諱思訥,字訥,東海蘭陵人也。梁宣皇帝詧之玄孫,梁吳王、尚書令岑之曾孫,隨開府儀同三司球之孫,皇絳州司戶、朗州司馬縡之子也。……夫人京兆韋氏,皇朝司門郎中祚之孫,蘇州常熟縣令曄之女。(22)蓋題:“大唐故/蕭府君/墓志銘/”,墓志拓片圖版見趙文成、趙君平編《秦晉豫新出墓志蒐佚續(xù)編》五六五,北京:國家圖書館出版社,2015年,第755-756頁。

9.唐天寶十四載(755)五月十三日《唐故武部常選韋府君(瓊)墓志銘并序》

君諱瓊,字瓊,京兆杜陵人也。……曾祖元整,皇中大夫、使持節(jié)曹州刺史、上柱國。祖綝,皇益州成都縣令。父景,皇廣平郡肥鄉(xiāng)縣令。……胤子署,居喪有禮。(23)志蓋:“大唐故/韋府君/墓志銘/”,墓志拓片圖版見張寧等主編《隋唐五代墓志匯編·北京卷附遼寧卷》第1冊,第201頁。北京圖書館金石組編《北京圖書館藏歷代石刻拓本匯編》第26冊,第136頁;趙平主編《中國西北地區(qū)歷代石刻匯編》第4卷,天津:天津古籍出版社,2000年,第1頁。錄文見周紹良主編《唐代墓志匯編》天寶二六八,上海:上海古籍出版社,1992年,第1718-1719頁。

上引九方墓志,均為出土文獻(xiàn),時(shí)間跨度從北周至盛唐(578-755),前后歷九世,近一百八十年,成為我們考察該支世系的重要數(shù)據(jù),是復(fù)原該支世系傳遞的重要材料。

除前列九種出土墓志之外,尚有保存在傳世文獻(xiàn)中的碑志文獻(xiàn)三種,內(nèi)容頗與韋瓘家族人物相涉,一為大歷時(shí)期著名文人獨(dú)孤及所撰《前左驍衛(wèi)兵曹參軍河南獨(dú)孤公故夫人京兆韋氏墓志》,志主韋氏,出身于京兆韋氏“逍遙公房”韋瓘一支,其夫即獨(dú)孤及之兄獨(dú)孤巨(24)具體考證見蔣寅《大歷詩人研究》第12章《大歷詩人生平事跡訂補(bǔ)·獨(dú)孤及事跡訂正》,北京:北京大學(xué)出版社,2007年,第709-713頁。臺(tái)灣學(xué)者羅聯(lián)添教授認(rèn)為此墓志之志主韋氏乃獨(dú)孤及夫人,考證不確,詳見羅聯(lián)添《獨(dú)孤及考證》,《大陸雜志》第48卷第3期,1974年,此據(jù)《大陸雜志語文叢書》第3輯第五冊《叢考·傳記》,臺(tái)北:大陸雜志社,1975年,第325-346頁。。二為獨(dú)孤及為其殤侄所撰《殤子韋八墓志》,即前述京兆韋氏之子。三為李迥秀撰《唐齊州長史裴府君神道碑》,裴府君夫人京兆韋氏,即出自韋瓘一族,此三種材料,前人在考證世系時(shí)已經(jīng)利用,為完整展示該家族成員碑志數(shù)據(jù),亦錄于此。

1.獨(dú)孤及撰《前左驍衛(wèi)兵曹參軍河南獨(dú)孤公故夫人京兆韋氏墓志》

夫人諱某,字某。楚王交傅孟裔孫,唐許州司馬皎曾孫,渭南縣主簿憼唐世系表同本,集作懿。之孫,兗州金鄉(xiāng)縣尉商伯季女,秘書省著作郎偉睦州刺史儹之妹。以《世系表》添正。其先自彭城郡徙京兆。從丞相賢后九世至本州大中正穆,始有東西眷之號(hào)。二十五世至征士敻,居魏周二代,出不降志,處不遁《集》作隨。俗,時(shí)人號(hào)為“逍遙公”,夫人之七世祖也。逍遙公生民部尚書、建安公世恭。《表》作瓘,字世恭。建安生上大將軍、宋州刺史仁。《表》作仁,乃仁基之子,仁基乃世恭之弟。將軍生給事中旅,即為許州之禰也。(25)[宋]李昉等編《文苑英華》卷966《墓志三十二(婦人四)》,北京:中華書局,1956年,第5076頁。《毘陵集》卷十題作《前左驍衛(wèi)兵曹參軍河南獨(dú)孤公故夫人京兆韋氏墓志》,第64-65頁。清修《全唐文》所載與《文苑英華》略同,題作《前左驍衛(wèi)兵曹參軍河南獨(dú)孤公故夫人韋氏墓志》,見[清]董誥等編《全唐文》卷391,北京:中華書局,1983年,第3976-3977頁。

2.李迥秀撰《唐齊州長史裴府君神道碑》

夫人京兆韋氏,贈(zèng)扶陽郡夫人。祖恭,故上大將軍、隨州刺史、建安公。父仁基,故綿州別駕、龍州刺史。(26)[宋]李昉等編《文苑英華》卷925《碑八十二(神道四十三)》,第4871-4873頁。《全唐文》所載略同,見[清]董誥等編《全唐文》卷282,第2861-2863頁。

3.獨(dú)孤及撰《殤子韋八墓志》

殤子河南獨(dú)孤氏,小字韋八,以其弱而未名也,故以字稱。北齊司空、行臺(tái)尚書令、臨川郡王之七代孫,有虞安南郡長史府君之曾孫,潁川郡長史府君之孫,左驍衛(wèi)兵曹參軍公之元子。秘書省著作郎京兆偉偉,《集》字作韋儹。之甥。(27)[宋]李昉等編《文苑英華》卷962《墓志二十八(雜二)》,第5056-5057頁。

傳世文獻(xiàn)經(jīng)過極其復(fù)雜的傳抄、刊刻、流傳過程,文字訛誤極多,流傳至今的文本文字因存在避諱、回改、訛鈔、誤改等情況,上述三志中有關(guān)人物姓名、官職等內(nèi)容的文字在《文苑英華》《全唐文》《毘陵集》中均有所不同。雖然在宋本《文苑英華》、清本《毘陵集》中,保留著刊印時(shí)的校勘文字,大都是依據(jù)《新表》對(duì)關(guān)涉家族世系之文字有所校訂,但校勘者其實(shí)不審《新表》所載世系本就訛誤較多,故雖名曰校勘,實(shí)有將原本正確之記載校誤之嫌,如此則校勘固不可全信。

三、韋瓘家族世系新考訂

陳寅恪先生有言“考證之業(yè),譬如積薪,后來者居上”,因此每當(dāng)有新材料出現(xiàn),我們可以據(jù)之檢驗(yàn)前人之考證,亦可解決遺留之問題。有關(guān)韋瓘家族世系,因《姓纂》《新表》所載反差過大,前輩學(xué)者經(jīng)過考證與研究,普遍認(rèn)為《姓纂》所錄更加接近真實(shí)情況,但尚有部分問題尚未清晰,值得利用新舊墓志材料進(jìn)行推考。

1.韋瓘諸子考實(shí)

依《姓纂》:“恭,安州總管,生萬頃、仁基。”之記載,則韋恭(即世恭,名瓘)、韋仁基為父子;《新表》列京兆韋氏“逍遙公房”世系之前,有序言云:“敻字敬遠(yuǎn),后周逍遙公,號(hào)逍遙公房。八子:世康、洸、瓘、頤、仁基、藝、沖、約。”是將韋瓘、韋賾、韋仁基列在同代,為兄弟行,與《姓纂》所記不合,有關(guān)此點(diǎn),已由羅振玉、岑仲勉、趙超等先生辨證,指出其中問題,大致辨析清楚。但有關(guān)韋瓘子嗣問題,尚有疑問。北周《宇文瓘墓志》云:“公諱瓘,字世恭,京兆萬年人也。本姓韋氏,后魏末改焉。……長子萬頃、世子勇力、次子惠尚。”志主宇文瓘,即韋瓘,西魏末年改姓宇文氏。據(jù)墓志所載,世恭乃其字,亦即《姓纂》中之“恭,安州總管韋”,可能唐人為避諱唐太宗李世民之名,故而省稱為恭,故在文獻(xiàn)中就有了韋瓘、宇文瓘、韋世恭、宇文世恭、韋恭、宇文恭等不同記載,實(shí)為同一人。志載韋瓘三子:萬頃、勇力、惠尚。長子“萬頃”,《姓纂》《新表》《韋瓘墓志》所載一致。墓志所記世子勇力,可能就是韋賾。據(jù)唐修《隋韋賾墓志》所載:“公諱賾,字賾,京兆杜陵人也。……曾祖旭,魏尚書左丞、豳州刺史,贈(zèng)司空、文惠公。……祖敬遠(yuǎn),高尚其事,有周號(hào)曰‘逍遙公’……父瓘,周使持節(jié)、淮隨二州刺史、建安縣開國公。……服闋,襲爵建安縣開國公。”可知“賾”字在《姓纂》《新表》中均因形近而訛作“頤”(28)“賾”字在傳鈔過程中,很容易因形近而訛為“頤”字,如唐人賈敦賾,《舊唐書》本傳、《元和姓纂》等均作“賈敦頤”,雖然趙明誠在《金石錄》卷25“《唐洛州刺史賈公清德頌》跋尾”中已指出,《舊唐書》本傳有誤(見[宋]趙明誠撰,金文明校證《金石錄校證》,北京:中華書局,2019年,第471頁)。但點(diǎn)校本《舊唐書》仍誤作“敦頤”。近年發(fā)掘賈敦賾夫婦合葬墓,其中所出顯慶元年十月十八日《大唐故使持節(jié)洛州諸軍事洛州刺史護(hù)軍賈君墓志銘并序》正作“賾”,不誤,圖版見洛陽市文物考古研究院編《洛陽紅山唐墓》,鄭州:中州古籍出版社,2014年,第59頁。,志文記載韋賾襲其父建安縣開國公之爵,亦可證其嫡子身份,正是如此,與《宇文瓘墓志》所載“世子勇力”相符,可能就是其人。其次子惠尚,可能就是“仁基”。

2.韋萬頃一系

韋萬頃乃韋瓘之長子,但非嫡子,對(duì)于此點(diǎn),《宇文瓘墓志》所載甚明,前文已及。《新表》所錄世系,瓘生萬頃,萬頃生曹州刺史元整,《姓纂》所載相同。《元和姓纂四校記》據(jù)《韋瓊墓志》補(bǔ)入元整之子成都縣令綝,綝生廣平縣令景,景生武部常選瓊。《新唐書宰相世系表集校》又據(jù)《韋綝墓志》補(bǔ)入綝之子旻。又,前引《韋元整妻王氏墓志》載:“有一女六子,女適太子詹事楊崇敬。長子緘,潞州上黨縣令、坊州司馬。……次子纘,恒州司戶參軍、商州上津縣令。次子綝,邛□(州)安仁隆州蒼溪縣令。次子綜,高尚不仕。次子繹,交州交趾潭州衡山縣令。幼子績,益州新都、同州馮翊縣令,妻則皇侄女江陵縣主也。”可知元整除綝之外,尚有《姓纂》《新表》所闕載之五子,其中幼子績,聯(lián)姻宗室,其妻為紀(jì)王之女江陵縣主。據(jù)前引《韋晃墓志》可補(bǔ)入績與江陵縣主之長子晃,官至婺州司倉參軍。《韋綝墓志》署“從侄胤撰”,所謂從侄者,乃從昆弟之子也,可知胤乃綝從兄弟之子,可推知綝之父元整亦有兄弟,胤乃元整昆弟之孫,其祖、父之名諱無聞。據(jù)上文所考,可重列韋瓘長子韋萬頃一支世系如下:

瓘。萬頃,隋太子直合祭酒、秘書丞。元整,唐西府東合祭酒、天策上將府鎧曹參軍事、通曹二州刺史、上柱國。某。緘纘。綝,成都縣令。綜。繹。績,奉天縣令。某。旻。景,肥鄉(xiāng)縣令。晃,婺州司倉參軍事。胤。瓊,武部常選。

3.韋賾一系

韋賾乃韋瓘之子,賾,《姓纂》《新表》均形訛為“頤”。岑仲勉先生《元和姓纂四校記》亦推測頤(賾)為瓘之弟,據(jù)《韋賾墓志》所載,賾并非瓘之弟,乃其子,《姓纂》“恭,隋安州總管,生萬頃、仁基。”一句當(dāng)在“仁基”之前脫去“頤(賾)”。很有可能就是《韋瓘墓志》所載之世子勇力,前文已考,此不贅述。據(jù)唐修《隋韋賾墓志》所載,賾卒于隋開皇之世,享壽二十八歲,故其人仕宦不顯,事跡不多,至唐高宗顯慶中其妻卒,以禮合祔,具體合葬事宜由晤玄、晤真兩孫主導(dǎo),志文不載其子。

有關(guān)賾孫晤玄,《姓纂》中作“頤孫晤元,戶部郎中”,《新表》中作“晤,戶部郎中”,有關(guān)其人,岑氏《四校記》有考:

《新表》七四上祇作“晤”,按《郎官石柱》戶部郎中題名有韋□元,或應(yīng)是晤元也。溫校云:“按此當(dāng)作‘元晤’,與其再從兄弟元整、元祚同首字。”亦備一說。抑此一節(jié)今附世恭一支內(nèi),《新表》以頤為世恭弟,依仁基之例例之,(說見前)殊極可疑,余頗信頤亦世恭子耳,姑識(shí)以待考。

此外,岑氏在《郎官石柱題名新考訂》中亦有所考:

韋□玄 勞云:“韋□元,無考,戶中補(bǔ)有晤元”。按此名末一字為“玄”,不是“元”,戶中補(bǔ)亦未見晤元。余謂此名似封外之韋義玄,與李同福約同時(shí)。(29)岑仲勉《郎官石柱題名新考訂(外三種)》,上海:上海古籍出版社,1984年,第77頁。

據(jù)《韋賾墓志》所載,此戶部郎中韋□玄,當(dāng)是韋晤玄,《新表》脫“玄”字,而《勞考》作“韋□元”,蓋清人為避清世祖玄燁之名諱,而改“玄”為“元”。同樣,清人輯錄、刊印《姓纂》時(shí),亦將官戶部郎中之“晤玄”,諱改為“晤元”,而《勞考》更據(jù)清輯本《姓纂》此節(jié)文字而補(bǔ)戶部郎中“韋晤元”,故岑仲勉先生所疑“韋□玄”乃韋義玄,亦不能成立。而溫校主要依據(jù)世代誤列的《新表》,更是無法成立。

據(jù)此,應(yīng)將《新表》中“頤。孫晤,戶部郎中”整體下移一行,并改“頤”為“賾”,“晤”為“晤玄”,同時(shí)增入晤玄之弟晤真。故可重列瓘子賾一支世系如下:

瓘。賾(勇力),建安縣開國公。某。晤玄,戶部郎中。晤真。

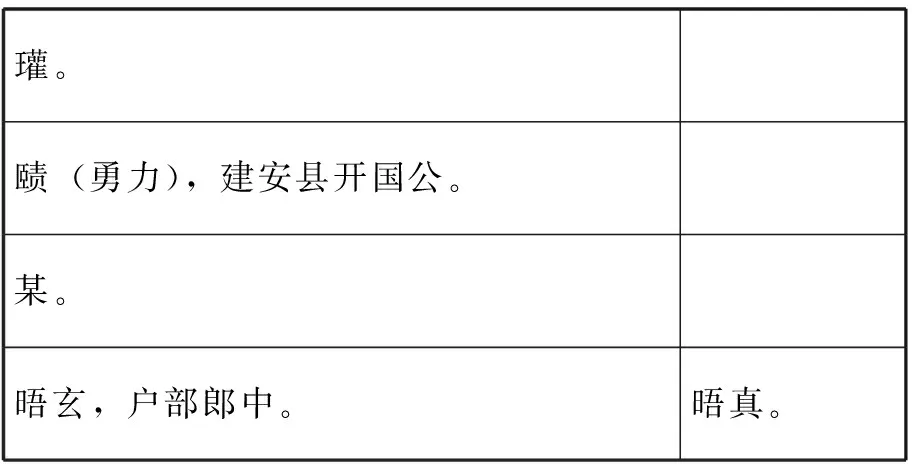

4.韋仁基一系

韋仁基乃韋瓘之子,經(jīng)岑仲勉、趙超等前輩學(xué)者之辨析考證,已成定案,其中趙超先生在《新唐書宰相世系表集校》中已重列世系,但據(jù)最新出土墓志所載,可略作補(bǔ)正如下:

其一,仁基之官職。《姓纂》《新表》均載仁基官龍州刺史,岑氏《四校記》懷疑《新表》所列:“仁祚,宋州刺史。——旅,給事中。——皎,許州司馬。——憼,渭南主簿。——商伯,金鄉(xiāng)尉。——偉,著作郎;儹,睦州刺史。”這一支世系中之“宋州刺史仁祚”與“龍州刺史仁基”為同一人,并揭出獨(dú)孤及所撰《獨(dú)孤巨妻韋氏墓志》為證,認(rèn)為“仁祚,仁基之避文也”“一作龍州刺史,一作宋州刺史,此殆各舉一官,非必二人之證”。《韋俊墓志》云:“父仁基,隋清淇偃師二縣令、濟(jì)北郡丞,皇朝檢校龍州刺史,贈(zèng)宋州刺史。”可知仁基歷仕隋唐,入唐后任檢校龍州刺史,卒贈(zèng)宋州刺史,可為岑氏之說添一有力左證,同時(shí)亦可嘆岑氏所考精妙。

其二,據(jù)前引《韋俊墓志》所載,除元祚、旅之外,仁基尚有子俊,常州長史;俊生晊。

其三,元祚之子曄。韋曄其人,《姓纂》無載,《新表》列其與“給事中旅”同行,為“仁祚之子”,《集校》則無考。據(jù)《蕭思訥墓志》所載,曄官常熟令,乃司門郎中祚之子。此處之“司門郎中祚”顯然與《姓纂》所載仁基之子“元祚,司門郎中”為同一人(30)張忱石先生亦注意到《姓纂》《新表》與《蕭思訥墓志》記載之間的差異,認(rèn)為“元祚”與“祚”之區(qū)別只是“唐人姓名時(shí)有省字之故耳,實(shí)為一人。”詳見氏著《唐尚書省右司郎官考》卷17《司門郎中》,北京:中華書局,2020年,第921頁。,僅依中古之習(xí)俗,復(fù)名單稱而已。因此可知,仁基生元祚,元祚生曄。但曄是否即《姓纂》所載元祚“曾孫霸”之祖,限于材料,無法判斷。韋霸其人,郁賢皓先生在《唐刺史考全編》中據(jù)《新表》《姓纂》所載韋霸,及其在《郎官柱》“吏部郎中”題名中所處的位置(31)[清]勞格、趙鉞著,徐敏霞、王桂珍點(diǎn)校《唐尚書省郎官石柱題名考》卷3《吏部郎中》:“韋霸 《新表》韋氏逍遙公房:丹州刺史元祚曾孫霸,吏部郎中、汝州刺史。《姓纂》‘刺史’作‘牧’。”北京:中華書局,1992年,第137頁。,推測約在唐代宗初任汝州刺史。(32)郁賢皓《唐刺史考全編》卷54《都畿道·汝州(伊州、臨汝郡)》,合肥:安徽大學(xué)出版社,2000年,第717頁。

瓘。仁基,隋清淇偃師二縣令、濟(jì)北郡丞,皇朝檢校龍州刺史,贈(zèng)宋州刺史。哲。元祚,司門郎中。旅。俊,常州長史。曄,常熟令。皎。晊。憼。霸。商伯。元輔。偉。儹。原叔。

四、結(jié)語

本文圍繞《姓纂》《新表》所記載京兆韋氏“逍遙公房”韋瓘一支世系,首先,系統(tǒng)搜集、梳理前賢諸家相關(guān)考證,略作述評(píng);其次,在前人研究基礎(chǔ)之上,利用韋瓘一支相關(guān)人物出土墓志9種,傳世碑志3種,重新梳理該支世系。此外,通過對(duì)比發(fā)現(xiàn),《姓纂》所錄京兆韋氏“逍遙公房”韋瓘一支世系情況較為準(zhǔn)確,而《新表》所記載之世系則訛誤較多。《新表》原載韋瓘一支7代19人之世系,經(jīng)過研究,增入14人,移正數(shù)處,重列“逍遙公房”韋瓘一支世系如下(官職略去):

敻。瓘。萬頃。賾(一作勇力)。仁基。哲。元整。某。元祚。旅。俊。緘。纘。綝。綜。繹。績。晤玄。晤真。某。曄。皎。晊。旻。景。晃。某。憼。瓊。霸。商伯。元輔。署。偉。儹。原叔。