青海省“2021.07”暴雨洪水簡析

青海省水文水資源測報中心 張艷玉,馬曉真,馬忠鵬

青海省暴雨有歷時短、籠罩面積小且常在夜晚出現的特點,絕大部分場次暴雨24小時的降水量主要集中在幾小時之內,發生在每年的汛期6-9月,尤其7、8月,由暴雨造成洪水的可能性較大。但在汛期前期,由于土壤前期干燥,雨量在產流初期損失很大,暴雨可能并不能產生較大的洪水。據水文中心所轄雨量站數據顯示,2021年23日至27日降水過程共有47個站點12h時段降水量達到暴雨等級,其中,化隆站7月25日降水量54.2mm為建站以來最大單日降水,但此次暴雨在全省各流域內未引起較大的洪水過程。為此,本文分析了該場暴雨洪水過程,總結了暴雨洪水特征,從而為研究青海省暴雨洪水規律、探索洪水預報工作提供了依據。

一、自然地理概況

(一)地形地貌

青海省位于我國西北部,界于北緯31°36′-39°19′,東經89°35′-103°04′之間,地勢總體呈西高東低,南北高中部低的態勢,西部海拔高峻,向東傾斜,呈梯形下降,東部地區為青藏高原向黃土高原過渡地帶。地形復雜,地貌多樣,五分之四以上的地區為高原,東部多山,西部為高原和盆地,兼具青藏高原、內陸干旱盆地和黃土高原三種地形地貌。地跨黃河、長江、瀾滄江、黑河、大通河5大水系。

(二)水文氣象

青海省地處青藏高原,深居內陸,遠離海洋,屬于高原大陸性氣候。日照時間長、輻射強;冬季漫長、夏季涼爽;氣溫日差較大,年差較小,年平均氣溫在-5.9-8.7℃之間,具有南北低、中部高的特點;降水量少,地域差異大,東部雨水較多,西部干燥多風,缺氧、寒冷,年均降水量從不到20mm到700mm以上均有分布,呈現“由東南向西北遞減、山區大于平原區”地域分異規律;多年蒸發能力在700-2000mm之間變化,干旱指數東西部變化較大,在0.96-109.74之間。省內河川徑流地區差異大,年徑流深為0-500mm不等,地區分布從東南向西北方向遞減。

二、資料

所用資料為2021年7月23日-27日青海省水文水資源測報中心所轄水文站、中小河流站點洪水摘錄、時段降水量等整編資料。降水量等級劃分標準采用《降水量等級》GB/T28592-2012,洪水等級劃分標準采用《水文情報預報規范》GB/T22482-2008。

三、暴雨

(一)降水實況

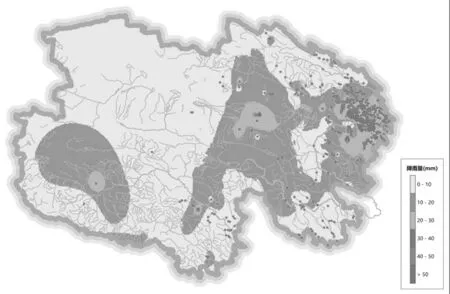

受高空槽東移及冷空氣共同影響,2021年7月23日至27日,我省大部自西向東發生汛期以來范圍最廣、強度最大、局地性強、持續時間長的一次降水天氣過程,主要集中在25日下午及夜間,期間伴有短時強降水、雷暴大風等強對流天氣,強對流天氣出現時間較歷年同期偏早。此次降水主要集中在海西東部的德令哈市、烏蘭縣、都蘭縣,海南州共和縣、興海縣,海北州門源縣,黃南州同仁市、尖扎縣,西寧市、海東市局部地區。據水文中心所轄雨量站數據顯示,7月25日全省共有408個站點發生降水,降水主要分布在青海省東部地區以及西南部分地區,降水量自西北至東南呈增長趨勢,暴雨中心位于化隆縣阿什努鄉多杰拉卡村。全省、東部地區降水分布圖分別見圖1-2。

圖1 2021年7月25日青海省降水分布圖

(二)暴雨特征

此次降水過程總歷時較長,平均5天左右,范圍廣、強度大、具有極端性、強對流性。據水文中心所轄雨量站數據顯示,此次降水過程共有47個站點12h時段降水量達到暴雨等級(≥30mm),其中,都蘭縣、共和縣、化隆縣、湟中縣共7站點24h時段降水量達到暴雨等級(≥50mm),卡金門站1h、6h、12h降水量重現期超30年、10年、50年,化隆站12h、黃鼠灣站6h降水量重現期超10年以上,化隆站日降水量54.2mm為建站以來最大單日降水量。選取24h時段暴雨的雨量站為代表站統計特征值,見表1。

表1 青海省“2021.07”暴雨特征值統計表

圖2 2021年7月25日青海省東部地區降水分布圖

點匯各代表站24h時段暴雨最大暴雨量與暴雨歷時關系曲線,如圖3所示,各代表站擬合曲線相關系數均達到0.89以上,可見,最大暴雨量與暴雨歷時的相關性較好。關系曲線3h內變化較大,暴雨量迅速增加,3h以后曲線逐漸變緩,暴雨量隨歷時延長而逐漸趨于穩定。

圖3 各代表站暴雨量與暴雨歷時的關系

經分析,產生暴雨的47個雨 量 站1h、3h、6h、12h、24h暴雨量分別占過程降水量30%、48%、57%、74%、88%。此次降水過程總歷時較長,但暴雨量卻集中在6-12h,乃至1-3h內,最大雨強可達32.4mm/h,使其6小時與24小時的產流及產流雨量大致相同,二者產流的雨型相近似。這種局地短歷時、高強度暴雨致使青海省中小河流及山洪溝道發生洪澇災害的可能性較大,是山洪災害預警工作的重點。

四、洪水

(一)洪水實況

圖5 青海省東部樂都水文站洪水過程

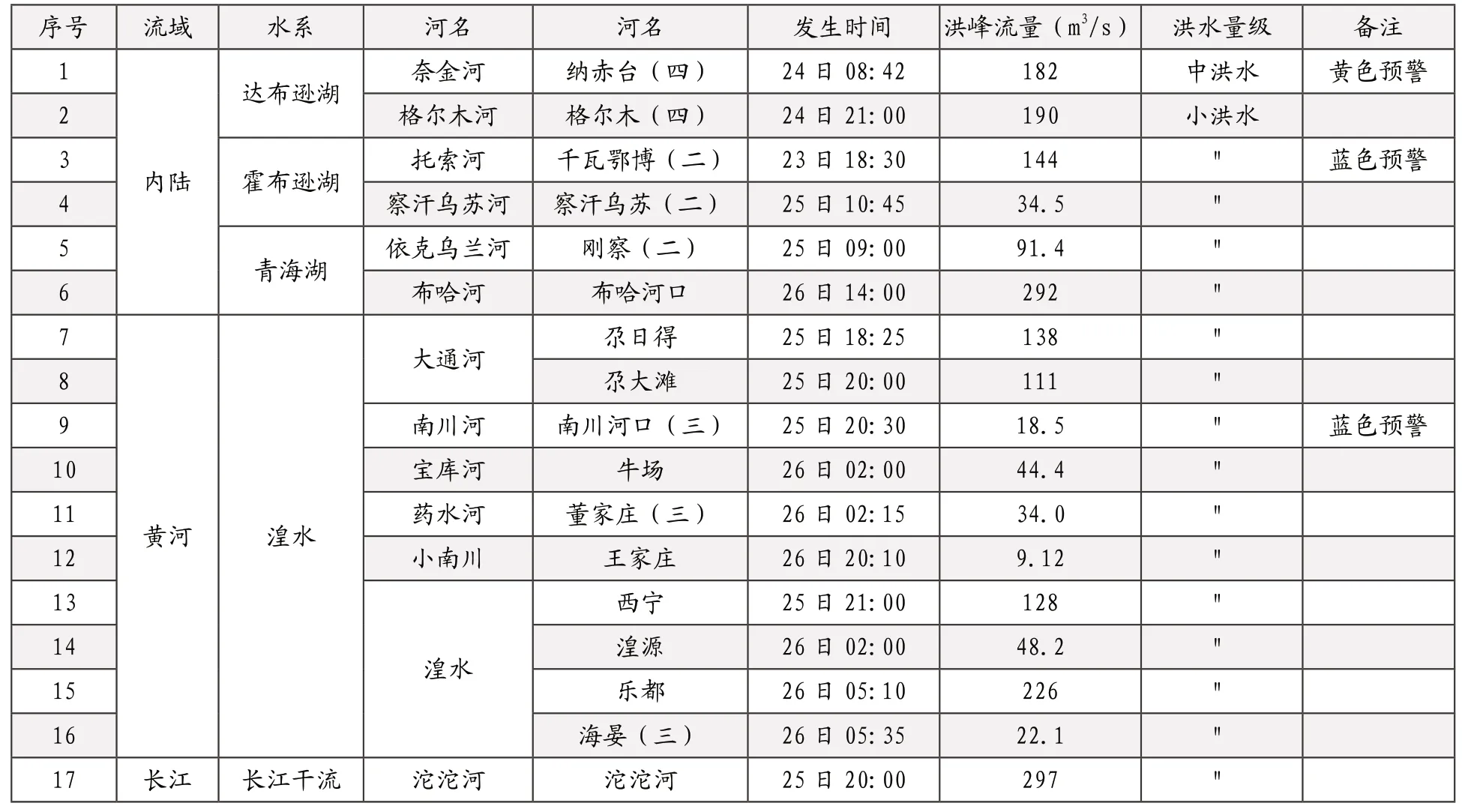

表2 青海省“2021.07”洪水過程統計表

受此次降水影響,柴達木盆地西南部最先發生洪水,7月23日18:30香日德上游托索河千瓦鄂博(二)站發生洪峰流量為144m3/s的小洪水,發布洪水藍色預警;24日8:42奈金河納赤臺站洪峰流量達182m3/s,洪水量級為中洪水,發布洪水黃色預警;25日-26日,湟水干流及部分支流、青海湖流域布哈河、依克烏蘭河、長江干流沱沱河發生小洪水。其中,湟水支流南川河口站25日20:30洪峰流量為18.5m3/s,達到洪水藍色預警標準。

(二)洪水特征

(1)洪水范圍分布廣。此次暴雨過程自西向東,覆蓋全省大部,受降水影響,全省共有13條河流出現不同程度漲水過程,洪水分布范圍較廣。

(2)洪水量級較小。除奈金河發展中洪水外,湟水干流及支流藥水河、南川河、大通河,青海湖流域布哈河、依克烏蘭河等12條河流均發生小洪水。分析原因為:青海省處于干旱半干旱地區,植被覆蓋率低,包氣帶比較厚,土壤含水量小,此次暴雨過程前期(7月上中旬),全省氣溫偏高,降水量除海西州部分地區較常年偏多外,其余地區降水量總體偏少,土壤含水量較小,雨量在產流初期損失很大,且暴雨時空分布不均勻,主要為單點暴雨,即使同一地區、同一時段,雨強不同,致使產流不均勻,部分地面暴雨所產生的洪水較小,甚至于不產流。因此,此次暴雨過程在全省范圍內未引起較大洪水過程。

(3)洪峰過程與降雨歷時不同步。根據雨量觀測資料情況,點匯不同暴雨代表站降水量及其影響范圍內的水文站洪水過程,分析本次暴雨對其洪水過程的影響。選取青海省西部夏日哈雨量站與察汗烏蘇水文站,東部卡金門雨量站與樂都水文站,點匯暴雨洪水過程見圖4-5。本次代表水文站洪水類型為單峰型洪水,峰型尖瘦,峰近似為三角形,峰高歷時短,陡漲陡落,但洪峰過程與降雨歷時并不相關同步,這也與土壤前期干燥,蓄滲損失較大有關。

圖4 青海省西部察汗烏蘇水文站洪水過程

五、結語

此次暴雨過程歷時長、范圍廣、強度大。暴雨過程平均歷時5天,主要分布在青海省東部地區以及西南部分地區,降水量自西北至東南呈增長趨勢,暴雨中心位于化隆縣阿什努鄉多杰拉卡村。暴雨量集中在6-12h,乃至1-3h內,最大雨強可達32.4mm/h,最大暴雨與暴雨歷時的相關性較好,關系曲線在3小時內變化較大,暴雨量迅速增加,3小時以后曲線逐漸變緩,暴雨量隨歷時延長而逐漸趨于穩定。

受降水影響,全省共有13條河流出現不同程度漲水過程,由于暴雨時空分布不均,且前期土壤干燥,產流初損較大,發生的洪水量級較小。受暴雨影響的河流洪峰過程與降雨歷時不同步,峰型尖瘦,峰近似為三角形,峰高歷時短,陡漲陡落。

六、建議

近年來,青海省極端天氣出現的頻率明顯增加,高溫、強降雨天氣時有發生,東部地區中小河流及山洪溝道發生暴雨洪澇災害的可能性較大。目前水文情報預報基礎理論研究工作滯后,大多數有預報需求的河流分析研究不夠,是水文情報預報工作的短板。需加強全省各流域暴雨洪水特征及其規律的進一步研究,為洪水預報工作提供基礎依據,以便相關部門做出科學的防御決策,使暴雨洪水災害減小到最低程度。