2022年青海門源MS6.9地震前地電阻率變化分析

姚賽賽 高曙德 陳雪梅 張曉陽 楊 超 醴武權

1 中國地震局蘭州地震研究所,蘭州市東崗西路450號,730000

據中國地震臺網正式測定,2022-01-08 01:45青海海北州門源縣發生6.9級地震,震源深度10 km,震中位于37.77°N、101.26°E。本次地震發生在青藏高原東北緣,位于柴達木-祁連塊體、阿拉善地塊和鄂爾多斯地塊的交匯處,地處祁連地震構造帶,距離最近的斷層為冷龍嶺斷裂帶西北端與托萊山斷裂階區[1]。

地電阻率作為地震監測的一種手段,主要通過對地下介質電性參數進行測定來研究介質地電阻率變化與地震的關系。我國地電臺站大多布設在地震活動區或地震重點監視區[2],在地電臺網內部或附近區域大震、中等地震發生前的中期、短臨階段可記錄到突出的異常,許多學者通過分析地電阻率數據,對臺網內發生的強地震實現了中期預測[3-5]。本文通過分析門源地震震中300 km范圍內地電阻率觀測數據,運用原始曲線分析和歸一化速率方法,總結震前地電阻率異常特征,為后續震情研判與分析提供參考依據。

1 震中周圍地電阻率臺站分布

1.1 臺站基本情況

青海門源地震震中300 km范圍內共有5個地電阻率臺站,震中距由近到遠分別為金銀灘臺、山丹臺、攔隆口臺、武威小西溝臺和蘭州臺,其中攔隆口臺、蘭州臺電磁環境復雜,暫不進行分析,臺站分布情況如圖1所示。金銀灘臺臨近青海湖,位于祁連山構造帶中部,附近發育EW-SE向斷裂,該地區第四紀以來受喜馬拉雅運動遠程效應影響明顯;山丹臺位于河西走廊區域性主干大斷裂附近,該斷裂切割地殼較深,走向NWW,屬于祁連山地震帶;武威小西溝臺位于合黎山-龍首山褶皺帶南緣與河西走廊斷裂帶分界處,區域地質構造以龍首山斷裂和河西堡-四道山斷裂為主。表1為門源MS6.9地震震中300 km范圍內地電阻率臺站的基礎信息。

圖1 門源地震震中300 km范圍內地電阻率臺站分布Fig.1 Distribution of earth resistivity stations within 300 km from the epicenter of Menyuan earthquake

在我國開展的地震地電阻率觀測中,絕大多數觀測臺站采用四極對稱觀測系統。而實際上,通過四極法測量得到的地電阻率值與地下介質的電性結構有關,也與這四個電極的排列方式和相互距離有關,在震中區及附近可檢測到地殼較深部介質的電阻率變化[6],3個地電阻率臺站的布極情況如圖2所示。

表1 青海門源MS6.9地震震中300 km范圍內地電阻率臺站基礎信息

圖2 地電阻率臺站布極示意圖Fig.2 Schematic diagram of electrode layout of earth resistivity station

1.2 資料可靠性

穩定形態的正常背景變化作為異常分析的基礎,取決于地電阻率臺站觀測系統和觀測環境的穩定性。其中,測量系統(地電儀器、穩流電源)、裝置系統(電極、外線路、避雷裝置、配線)等構成地電阻率觀測系統,自然環境、人為設施、氣象天氣等構成測區環境因素。

金銀灘臺位于青海省海北州海晏縣西海鎮西北方向牧民草場上,周圍無高壓輸電線路和大型變電所,場地周圍的干擾源均在觀測環境保護區的界定范圍之外。數據受到觀測系統影響較多,原因為外線路架空,全年不定期受降雨、雷電、大風等干擾,會對數據產生一定影響。山丹臺位于山丹縣清泉鎮南灣村,測區地表為曠野型戈壁沙土堆,距離地表水系較遠,土壤濕度小,測區地形開闊,場地內無建筑物,人類生產活動較少,無明顯的干擾源,同時干旱少雨的氣候條件使得觀測受到的氣候環境干擾較少。影響數據變化的主要因素為電極埋深1.8 m,全年少量的降雨會造成數據曲線出現輕微臺階變化。武威小西溝臺2017-07進行異地遷建,新址位于甘肅省武威市石羊河林場小西溝分場公益保護區內,該測區場地內無建筑物,人類生產活動較少,無明顯的干擾源,同時干旱少雨的氣候條件使得觀測受到的氣候環境干擾較少。

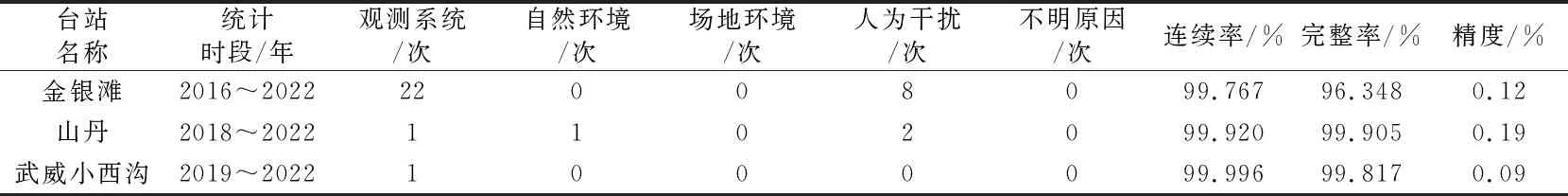

表2為影響3個地電阻率臺站運行以來數據質量的主要因素及數據質量情況,從表中可以看出,3個地電阻率臺站中武威小西溝臺內在資料最好,僅出現1次觀測系統事件(穩流源故障);金銀灘臺出現22次觀測系統事件(主要為UPS、外線路、穩流電源、數采、供電出現故障)和8次人為干擾事件(主要為校檢、檢修),因是無人值守臺站無法及時恢復,2020年以后觀測系統事件再未發生;山丹臺觀測數據受降雨、雷電和大風的影響較大,出現過1次觀測系統事件(主機故障)和1次自然環境事件(降雨)。綜合來看,震前3個地電阻率臺站的觀測系統和觀測環境較為穩定,精度達標、數據穩定,產出資料具有較高的可靠性。

表2 影響地電阻率觀測的主要因素統計及數據質量情況

2 資料處理及異常分析

地震前兆異常識別很困難,原因為前兆異常的時空強分布相當復雜,此外異常往往是弱幅度變化[7]。本文采用原始曲線分析方法(整點值、日均值、月均值)和歸一化速率方法對資料進行處理并分析。

2.1 原始曲線分析方法

研究表明,地震前受裂隙水、活動構造等因素影響,地電阻率的年變形態會發生畸變或突變[8]。因此,在地電阻率原始曲線上識別年變化幅度、形態、相對變化是探索地震前兆異常的常用方法之一。需要說明的是,因更換儀器、更換外線路、地電暴等產生的數據在繪圖中未采用,均按缺數處理,但不影響整體年變化趨勢分析。

金銀灘臺EW道地電阻率年變形態清晰,呈現夏低冬高的變化趨勢,其整點值在2020-12~2021-06期間出現較往年同期更高頻次的突跳變化,出現毛刺增多現象,2021-05-22在距離臺站355 km的青海瑪多發生7.4級地震。2022-01-08門源地震前,毛刺增多現象從2021-11開始,且震后仍在持續(圖3(a))。金銀灘臺EW道日均值數據從2021年開始出現保持年變形態的趨勢下降,高值較往年同期下降0.05 Ω·m(相對變化0.19%,圖3(b))。值得注意的是,天水臺井下地電阻率觀測在四川蘆山MS7.0、甘肅岷縣MS6.6及四川九寨溝MS7.0地震前均出現地電阻率整點值高頻次交替變化,此時日均值呈現趨勢轉折或趨勢下降現象[9],這種地表與井下臨震異常相似的情況還需進一步研究。

圖3 2016-01~2022-04金銀灘臺地電阻率EW曲線Fig.3 The EW component of earth resistivity of Jinyintan station on 2016-01~2022-04

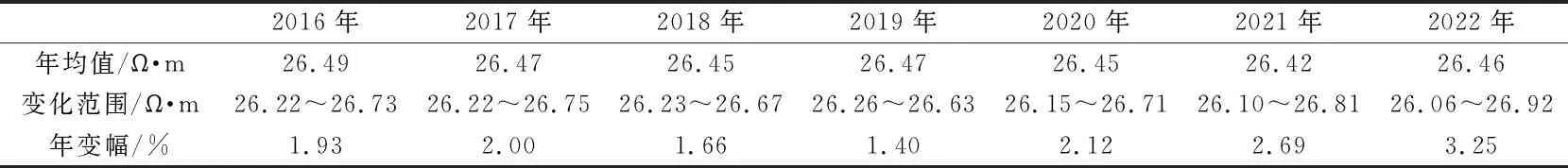

利用2016-01~2022-04金銀灘臺EW道原始數據計算地電阻率年變幅,結果見表3。從表中可以看出,2016~2019年,年變幅度較為穩定,觀測值變化形態基本一致。2020年開始年變幅逐漸增大,2022年上半年變化幅度達到觀測以來的最大值,反映出原始數據高頻擾動增多。瑪多地震發生在趨勢下降階段,門源地震發生在趨勢上升階段。

表3 2016-01~2022-04金銀灘臺EW道年變幅

山丹臺地電阻率NS和N45°W道日均值觀測數據年動態清晰,2018-10前EW道數據年變形態不清晰,2018-10更換配電箱后該道觀測資料出現較為清晰的年變形態;NS道呈現夏高冬低的年變形態,EW和N45°W道資料年變形態較為相似,呈現夏低東高的年變形態。山丹臺NS測值曲線在2020-06由上升轉為下降;EW測值從2018年起呈現明顯的逐年上升趨勢,2020-09之后曲線全部在均值線以上;N45°W測值從2018年起呈現緩慢的逐年上升趨勢,2020年之后曲線大部分在均值線以上。2019-09-16在距離山丹臺69 km處發生5.0級地震,震前三道曲線出現同步的緩慢下降,震前7 d NS道快速轉折上升,EW道緩慢轉折上升,N45°W道快速轉折下降。此次門源地震前山丹臺地電阻率日均值曲線未出現類似甘州地震前的短臨異常形態,但NS道趨勢下降、EW和N45°W道趨勢上升的現象也值得關注,具體見圖4。

圖4 2018-01~2022-04山丹臺地電阻率日均值曲線Fig.4 The daily average value of earth resistivity of Shandan station on 2018-01~2022-04

利用2018-01~2022-04山丹臺三道原始數據計算地電阻率年變幅,結果見表4。從表中可以看出,NS道2018~2020年年均值逐年上升,2020~2022年呈現下降趨勢,而EW、N45°W道年均值逐年增大。三道曲線年變幅總體呈現逐年下降趨勢,反映出觀測系統逐漸趨于穩定,測區觀測環境較好。

表4 2018-01~2022-04山丹臺地電阻率年變幅

武威小西溝臺地電阻率于2018-10正式觀測,NS道自觀測以來呈現夏低東高的年變形態,且出現保留年變形態的趨勢下降,門源地震發生在下降階段,且震后仍在繼續下降;而EW道自2020年才形成夏高冬低的年變形態,同時出現保留年變形態的趨勢上升,門源地震發生在趨勢轉折階段,震后曲線開始轉平。不同測道出現相反的年變現象由測區介質非均勻性所引起[10]。NS道日均值數據從2019年開始出現保留年變形態的趨勢下降,2021年高值較往年同期下降0.05 Ω·m(相對變化0.19%,圖5(a));EW道日均值數據從2019年開始呈現趨勢上升,2021年高值較往年同期上升0.05 Ω·m(相對變化0.19%,圖5(b))。武威小西溝臺降水稀少,年均降水量為127.7 mm,且地表為砂土和砂壤土,覆蓋層較深,距離地表水系20 m以上,土壤濕度小,因此可推斷兩道地電阻率的趨勢變化和降雨、水位的關系較小,地電阻率長期趨勢變化的物理意義在于巖石孔隙率的變化。

圖5 2019-01~2022-04武威小西溝臺地電阻率日均值曲線Fig.5 The daily average value of earth resistivity of Wuwei Xiaoxigou station on 2019-01~2022-04

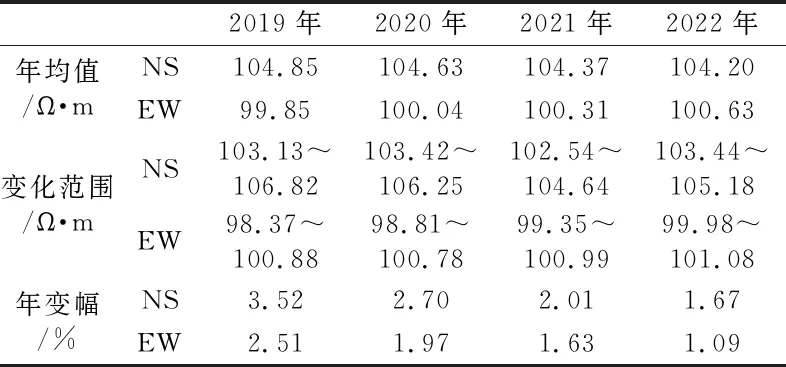

利用2019-01~2022-04武威小西溝臺兩道原始數據計算地電阻率年變幅,結果見表5。從表中可以看出,2019~2022年,臺站NS和EW道年變幅逐年減小,2021-06-24~07-22發生一次變壓器、配線器故障,經維修后恢復正常,反映出原始數據日變較小,觀測系統開始趨于穩定。

表5 2019-01~2022-04武威小西溝臺地電阻率年變幅

地電阻率的異常變化在長期觀測中主要包括破年變變化和保留年變形態的1 a以上趨勢變化[11],金銀灘臺、山丹臺和武威小西溝臺的異常變化屬于后者。

2.2 歸一化速率方法

歸一化速率(NVRM)是一種無量綱的地電學處理方法,以一定的步長計算月均值曲線的斜率,并進行歸一化處理。

觀測數據曲線對時間軸的斜率可表示為:

(1)

自相關系數為:

(2)

歸一化速率法序列為:

(3)

式中,n為滑動步長,N為資料長度,σn-1為N-n個Ri×Ki時間序列的均方差,y為等間隔前兆數據時間序列,T為相應的等間隔時間序列。利用月均值曲線滑動可得到月速率時間序列Si,在月均值觀測曲線上計算月速率來提取中短期異常迅速方便,異常形態突出,幅度明顯。歸一化速率的優點為:不同臺站、不同測道之間存在因介質結構差異等引起的地電阻率變化差異,但NVRM異常的閾值統一為±2.4,即變化速率值<2.4為地電阻率下降異常,包含異常形態、幅度和時間信息;反之,變化速率≥2.4為地電阻率上升異常[12]。

金銀灘臺EW道月均值在2017~2020年保持穩定的正常年變趨勢,2021-02開始呈現緩慢下降趨勢,下降0.03 Ω·m(相對變化11.3%,圖6(a)),震后仍在持續下降。從圖6(b)可以明顯看出,在2019-05~09出現一次明顯的正異常,2019-10-28在距離臺站260 km的甘肅甘南州夏河縣發生5.7級地震;2020-06~07、2021-02~06出現2次負異常后,2021-05-22發生瑪多7.4級地震以及2022-01-08發生門源6.9級地震。

山丹臺地電阻率月均值曲線年變形態及變化幅度更為清晰,NS道在2020-06由上升轉為下降,EW道呈現快速上升趨勢,N45°W道呈現緩慢上升趨勢。門源地震發生在NS道由下降轉為上升的趨勢轉折階段,以及EW道和N45°W道由上升轉為下降的趨勢轉折階段。從歸一化速率曲線來看,門源地震前NS道在震前11個月出現一次正異常,N45°W道在震前12個月出現一次正異常,EW道歸一化速率未顯示異常,但在2019-09-16甘肅甘州地震前出現一次正異常,在震中出現一次負異常,地震發生在負異常時段,具體見圖7。

圖6 2016-01~2022-04金銀灘臺地電阻率月均值和歸一化速率曲線Fig.6 The monthly average value and normalizedrate of earth resistivity of Jinyintan station on 2016-01~2022-04

圖7 2018-01~2022-03山丹臺地電阻率月均值和歸一化速率曲線Fig.7 The monthly average value and normalized rate of earth resistivity of Shandan station on 2018-01~2022-03

武威小西溝臺NS道月均值在保持正常年變形態的情況下出現緩慢下降趨勢,從歸一化速率曲線來看,NS道在2020-02~05出現一次小幅負異常,2020-07~11出現一次較大幅度的正異常。EW道月均值呈現逐年上升趨勢,從歸一化速率曲線來看,EW道在2021-11~2022-01出現一次小幅正異常,具體見圖8。

圖8 2019-01~2022-04武威小西溝臺地電阻率月均值和歸一化速率曲線Fig.8 The monthly average value and normalized rate of earth resistivity of Wuwei Xiaoxigou station on 2019-01~2022-04

3 震前異常變化機理討論

張學民等[13]通過對2008年汶川8.0級地震前地電阻率異常進行分析發現,震前郫縣臺NE向、甘孜臺EW向出現持續性大幅度下降,而武都臺NW向從2006-08開始至地震前出現趨勢上升。史紅軍等[14]通過對吉林省地電阻率震兆異常進行分析發現,汪清MS7.0深震前,榆樹臺和四平臺地電阻率月均值曲線均顯示出震前持續2 a尺度的中期下降異常。

金銀灘臺地處祁連山構造帶中部,距日月山斷裂帶西約22 km;山丹臺地處河西走廊區域性主干大斷裂,距龍首山斷裂帶西23 km,屬于祁連山地震帶;武威小西溝臺距合黎山-龍首山褶皺帶南緣與河西走廊斷裂帶分界處約20 km,區域地質構造以龍首山斷裂和河西堡-四道山斷裂為主。這3個地電阻率臺站分布在主要活動斷層附近,在地震孕育過程中應力更容易集中,在構造應力作用下區域介質更容易變形。

此次門源6.9級地震前,3個地電阻率臺站的異常變化以趨勢變化為主,伴有臨震突跳變化。震中距最近的金銀灘臺地電阻率EW道表現出年變幅逐年增大的現象,在2021年形成新的年變形態,震前2個月出現高頻突跳,震后仍在持續;山丹臺地電阻率和武威臺地電阻率NS道表現為趨勢下降、EW道表現為趨勢上升,無臨震突跳變化。此次地震異常的各向異性特征比較明顯,NS道或EW道異常更為突出,同時異常臺站的分布也存在一定規律,主要分布在NS走向上,反映出孕震機理及活動構造對地電阻率變化的影響。

4 結 語

本文采用歸一化速率方法,對青海門源MS6.9地震震中300 km范圍內金銀灘臺、山丹臺及武威小西溝臺的地電阻率觀測數據(整點值、日均值及月均值)進行分析,結果表明,震前3個臺站出現的地電阻率異常變化與地震具有較好的對應關系。

從原始曲線來看,金銀灘臺既有臨震異常,又有趨勢下降變化,而山丹臺及武威小西溝臺在門源地震前存在持續3 a以上的趨勢變化(NS趨勢上升、EW趨勢下降),需結合歸一化速率方法判斷是否為地震異常。此次地震前出現與最大主應力相關的趨勢異常,震后出現與震前異常相反的趨勢恢復變化或趨勢轉平,符合前人總結的地電阻率孕震機理。后期需關注山丹臺地電阻率EW道和N45°W道是繼續保持年變呈現趨勢上升,還是出現轉折下降形成新的年變形態;武威臺地電阻率NS道持續下降、EW道趨勢轉平態勢何時結束并形成新的年變。

地電阻率的趨勢變化可反映周圍區域應力場變化,針對不同地電阻率臺站,應根據實際情況,正確識別地震異常和數據異常,總結異常類型與震例的對應關系,為今后該地區及鄰區地電阻率異常的分析、識別及地震預報提供參考。