在希望的田野上:企業家農村經歷與創業行業選擇

丁 絨 饒品貴

一、問題提出

現階段,如何進一步強化農業基礎地位,卯足農業發展后勁,是接續推進鄉村全面振興戰略的重要一環。以農業的規模化生產、集約化經營和市場化運作為基本特征的農業產業化被認為是最基本和最有效的途徑(Fitz-Koch et al.,2018;王志剛、于濱銅,2019)。農業產業化需要依靠以企業為載體來實現,而以私營企業為代表的民營經濟作為最強有力的市場化經營主體,因其組織架構更扁平、經營機制更靈活、產權關系更明晰、激勵方法更直接有效等固有屬性(朱斌、呂鵬,2020),決定了其能夠與農業農村環境天然地深度融合,是中國走適合自己國情的以農業產業化來“授人以魚不如授人以漁”式推進美麗鄉村全面建設和夯實從輸血式扶貧轉向造血式扶貧的必然選擇和最起作用的內核力量。一代又一代的私營企業家,與農業產業化發展一路相倚為強,壘土筑基,厥功至偉,把勤勞和汗水揮灑在了這片“希望的田野”,用熱愛和堅守譜寫了“創業維艱,奮斗以成”的當代贊歌。因此,探究具備什么樣特征的私營企業家更意愿于選擇農業領域創業,具有重要的理論價值和鮮明的時代意涵。具體而言,本文嘗試從私營企業家是否有過在農村工作的農村經歷這一重要的早期經歷特征來進行討論。

高管早期經歷對企業戰略決策的影響,主要包括兩種作用機制。一種機制是從影響高管的心理偏好認知視角來發揮作用。我國著名的社會學家費孝通在其經典著作《鄉土中國》指出:人的“當前”中包含從“過去”拔萃出來的投影。心理學研究亦指出,個體的早期經歷與其成年后的心理認知和決策偏好息息相關(Anderson and Galinsky,2006)。諸多相關文獻已證實,高管的戰爭經歷(Bamber et al.,2010)、貧困經歷(許年行、李哲,2016)、大蕭條經歷(Malmendier and Yan,2011)、自然災害經歷(Bernile et al.,2017)、農村出身經歷(沈華玉、唐筱儀,2019)、農村成長經歷(江靜琳等,2018)等特征,均通過對其行為風格偏好及心理認知的塑造,影響到了其企業行為決策。另一種機制是從影響高管的專業能力認知視角來產生“專家效應”。經濟學和管理學領域的研究指出,高管的早期經歷代表了其在創業之前所累積的感性或理性的知識或技能的集合,是影響其創業決策的重要因素(Bruneel et al.,2010;Kotha and George,2012)。諸多相關文獻已表明,高管的財務經歷(姜付秀、黃繼承,2013)、海外經歷(Giannettiet al.,2015)、學術經歷(周楷唐等,2017)、行業經歷(Dittmar and Duchin,2015)等特征,均通過對其相關專業認知或技藝能力的淬煉,影響了其戰略決策和企業經營行為。另一方面,企業家的創業決策又總是嵌入在一定的創業情境中,他們會因為所擁有的早期經歷和所處的創業情境的匹配程度,而在策略和行為上有所異同(Shepherd et al.,2019)。在管理者的諸多早期經歷中,是否有過在農村工作的農村經歷是最能反映其與農業創業情境關聯的維度,原因在于:農村農業與土地息息相關,有著與城市工業或服務業完全不同的運作模式(Patrick,2006;Fitz-Koch et al.,2018;劉守英、王一鴿,2018),相較于其他早期經歷,有過農村經歷的人由于耳濡目染農業農村環境及其鄉土人情關系規范(Pato and Teixeira,2014;Altinay et al.,2013)、熟稔農業基礎知識(Liu et al.,2018)、洞悉農業運作方式(Fitz-Koch et al.,2018),更有可能在農村期間磨礪出了吃苦耐勞、堅韌不拔等意志品質(張敬偉、裴雪婷,2018),從而汲取了與農業創業情境相匹配的一系列要素。然而,上述研究卻鮮少有直接涉及農村經歷這一早期經歷與農業領域這一特殊領域創業情境之間關系較為系統嚴謹的量化分析。延續這些研究,本文認為,有農村經歷的私營企業家對其日后創業行業的抉擇,主要是通過其所處的鄉土制度文化情境影響了其心理偏好認知,以及其所處的鄉土工作實踐情境影響了其專業能力認知這兩種機制來發揮作用,從而使得其傾向于進入農業行業創業。

進一步,在有農村經歷的私營企業家這一群體內部,也存在著高度異質性。田原史起(2012)將在農村較有影響力、威信較高,可超乎私人利益,為公共利益、共同目標發揮帶動能力的人或是在必要時能發揮這種潛在力的人稱作為農村能人。村干部是農村能人的典型代表,他們更熟諳中國鄉村的基層運作與治理結構,同時他們也是農村關系資本的紐帶,并掌握著大量的村域社會資源。那么相較于普通的農民群體(仝志輝、賀雪峰,2002;王亞華、舒全峰,2018),這些擔任過村干部的農村能人將來是否更有可能成為根植于農業領域創業的私營企業家?既有研究對此并未給予足夠重視,這將是本文關注的第二個研究問題。

基于以上研究間隙,本文采用“中國私營企業調查”2002年第五次至2014年第十一次的7次混合截面數據,對以上兩個研究問題進行實證檢驗:首先,檢驗私營企業家的農村經歷與其創業行業選擇的關系,發現在面臨創業行業的抉擇時,其更傾向于選擇進入農業行業創業;但農村經歷與創業行業選擇之間可能是內生的,因此本文采用私營企業家是否有過上山下鄉經歷為工具變量,二階段的工具變量回歸與基準回歸是基本一致的;其次,對于研究問題二,我們發現相較于農民經歷,有村干部經歷的私營企業家選擇農業行業創業的傾向更為強烈。本文的檢驗還發現,在農業創業制度環境方面,私營企業家所處地區的農業發展水平越高、政府治理水平越高,上述傾向均表現更為明顯;在經濟后果方面,相較于無農村經歷的私營企業家,有農村經歷的私營企業家在進入農業行業創業后,其創新投入和融資負債均出現了顯著降低。

本文的邊際貢獻主要體現在:首先,在高管的早期經歷中,既有文獻主要探討了戰爭經歷、貧困經歷、大蕭條經歷、自然災害經歷、農村出身經歷、農村成長經歷等環境層面的經歷,以及財務經歷、海外經歷、學術經歷、行業經歷等工作層面的經歷對企業行為及其戰略決策的影響,本文則通過探究私營企業家是否有過在農村工作的經歷與其日后創業行業的選擇這一行為如何鉸接在一起背后的認識論邏輯,這從企業家農村經歷視角對高管早期經歷文獻進行了豐富和拓展。其次,區別于以往文獻側重于從社會學心理學領域出發去探究高管的早期經歷如何影響其心理偏好認知,或聚焦于從經濟學管理學領域出發去剖析高管的早期經歷如何影響其專業能力認知,進而如何影響其企業的戰略決策行為,本文則綜合這兩種作用機制,揭示了“企業家農村經歷——心理偏好認知、專業能力認知——創業行業選擇”的形成機理,這進一步深化了高管早期經歷如何影響企業戰略決策的相關文獻。最后,盡管部分文獻將創業者的農村經歷與農業創業情境通過一系列要素相關聯,但這些要素是支離的、不全面的,本文則通過系統性架接起這兩者之間的關聯,以點帶面地管窺了“企業家農村經歷——鄉土制度文化情境、鄉土工作實踐情境——農業創業決策”的行為路徑,這為文獻中大多聚焦于城市地區的大機器工業或現代服務業的企業創業決策領域補充了獨特的中國農業農村情境特征。

余文的安排如下:第二部分為本文的理論邏輯分析和研究假說的提出;第三部分為實證研究設計;第四部分為實證結果分析及一系列穩健性檢驗;第五部分為進一步的拓展分析;最后是研究結論及相應的政策啟示探討。

二、理論分析與研究假設

(一)緣起:企業家農村經歷與創業行業選擇

創業情境是創業主體與創業活動的產生和發展具有密切關系的一系列要素或要素集合的交互過程(Bruton et al.,2010;York and Lenox,2014;Bylund and McCaffrey,2017)。正如人的“當前”是整個靠記憶所保留下來的從“過去”情境中的累積(費孝通,2012),厚植于中國廣闊鄉土彊域上的制度文化情境和工作實踐情境,對于有過在農村經歷的私營企業家而言,則構成了其“只緣身在此山中”的主要創業情境,這份鄉土“情”與“境”的交融,亦必然會深刻影響其日后在選擇創業行業時的決策思維和行為方式。

1.對心理偏好認知的熏陶與形塑:鄉土制度文化情境

制度文化情境是創業者為了獲取合法性或利益相關者支持必須遵守的外部集體公認的規則慣例,以及由此所衍生的信念、態度和潛在價值觀體系(Bruton et al.,2010;Bylund and McCaffrey,2017)。回溯整個璀璨華夏農耕源遠流長的五千載變遷和演進史詩,中國實質上是一個濫觴于土地之上的以農為本、以土為生、以村而治、根植于土的有著悠久文明和深厚底蘊的國家(劉守英、王一鴿,2018)。在奔騰不息的浩瀚歷史長河中,人與土之間長期天然地緊密相連而又無法從土中掙脫,“從土里長出過光榮的歷史,自然也會受到土的束縛”(費孝通,2012)。工業或服務業可以擇地而居,遷移無礙,而農業生產依著于“想搬,搬不得,也搬不走”的土地,再加之我國近半個世紀以來城鄉二元體制的藩籬,這使得農村地區以家庭(族)為單位世代定居、自給自足式的“小農”生產方式長期居于主導地位,并表現出了超強的韌性與生命力(陳軍亞,2019)。人們在熟悉的村落空間和人群中成長與生活,人與人之間建立起了“從時間里、多方面、經常的接觸中所發生的親密的感覺”,從而體現為村生產單元封閉、生產力落后、無技術壁壘、資源渠道匱乏,以及村生產單元與外界非村落之間交易成本高和缺少有效溝通合作等特點(Pato and Teixeira,2014;Fitz-Koch et al.,2018)。與此同時,也正是這種人與土地之間關系的積淀所蘊含的力量,滋養和支撐起了歷久未衰的以傳統儒教文化及其價值觀為基本秩序維系的風貌氣韻,使得農村從本質上來講就是一個基于宗親血緣和村落地緣關系的熟人社會(Park and Luo,2001)。

從創業認知角度來看,創業者的認知結構和認知過程會存在差異,這會影響創業者的戰略決策(Adams et al.,2015)。高層梯隊理論認為,高層管理者的認知不可能覆蓋到所有方面,依托于個人能力的有限認知基礎在一定程度上決定了其如何思考問題,這會造成其不同的戰略抉擇結果(Hambrick and Quigley,2014)。心理學的觀點亦認為,一個人于特定社會結構和社會環境中的長期浸潤,直接決定了他的文化信念及認知,這會影響他的行為決策及結果(Anderson and Galinsky,2006;Bylund and McCaffrey,2017)。因而,私營企業家如果有過農村經歷,上述制度文化情境必然會影響到其日后在選擇創業行業時的決策。具體來講:一方面,在農業農村這個“變化很少、進入門檻低、很少有新問題”的工作環境中,不變是一種常態,相應地,在“怕變化、好奇、肯試驗”方面通常會相對欠缺,從而在對待非農業農村這樣一個來自于市場經濟的充滿風險和未知的新鮮事物上,會缺乏自主性和靈活性,風險規避意識較強(Lau et al.,2010;Stephan and Pathak,2016);另一方面,置身于以宗親血緣文化和村落地緣文化構成的一整套規則、禮儀乃至公私秩序的鄉土關系網絡圈里,人更可能形成“熟悉村落發展變遷與人情世故”這一習慣性依賴特征,行事方式往往被注之以鄉土情感人情規范“烙印”,合作關系亦不完全遵循市場交易準則,互惠原則和信任僅局限在“自己人”和“熟人”范圍內,而很難適應和融入非農業農村這樣一個由“外人”和“陌生人”構成的圈子(Altinay et al.,2013;Sabah et al.,2014;董靜等,2019)。由此可見,有農村經歷的私營企業家所處的鄉土制度文化情境熏陶和形塑了其心理偏好上的風險規避認知和關系規范認知,正是這些認知所鐫刻的無處不在的鄉土印跡,使得其在主觀的感知、觀察、解讀和融會貫通中,天然地孕育了其與農業創業機會的連結(Vogel,2017),甚至于在此情境下的信仰、理念或精神都可能是其日后選擇進入農業行業創業的基本催化劑(Shepherd et al.,2019)。

2.對專業能力認知的錘煉與磨礪:鄉土工作實踐情境

工作實踐情境是創業者從事某一具體工作的環境或境況,以及蘊涵或構成于其間的那些相互交織的感知或因素集合(York and Lenox,2014)。與非農業領域的創業相比,農業創業的一個最顯著特點是,創業者需具備相對更為嫻熟的具體實踐性經驗(Patrick,2006;Liu et al.,2018),這是因為:非農企業通常所屬工業或服務業領域,它更多強調技術、工藝、商業模式及其突破,一般要求高強度的資本投入,或以知識密集型主體創造新知識為主,具體的工作經驗在創業者入行之后相對較易復制和獲取,或者較易以市場價格招聘到具有豐富行業經驗的管理團隊或雇員。而與之相左,涉農企業通常所處農業行業,雖然創業門檻相對較低,但鑒于農業本身投入多產出周期長、農業知識非顯性、農業生產所高度依賴的自然地理環境非標準化,以及農業創業內容相對非程式化和更加分散等制約因素的不可控(Fitz-Koch et al.,2018),這決定了其較難生搬硬套地通過書本、文件、網頁等方式“照葫蘆畫瓢”,也因為規模問題不易通過外部招聘富有同行經驗的管理團隊或雇員直接“移丘換段”,從而農業創業活動具有更大的不確定性,可能一次選種的失誤、一次病蟲害的流行、一次天氣的突變,都會造成創業滿盤皆輸的局面,這亦是現實中大部分農業行業創業者往往僅憑觀察或模仿他人的成功經驗就開啟自己創業活動的主要原因之一(Verstegen,2011)。更甚的是,從宏觀層面上來看,盡管當前農業農村落后的生產力有了長足進步,不再是日出而作和日落而息,亦不再是鑿井而飲和耕田而食,但我們不得不承認,相較于集聚在城市的工業或服務業而言,當下農業產業仍處于公共財政投入相對不足、基礎設施條件相對薄弱、融資渠道相對狹窄、信息溝通相對閉塞、產業化組織競爭力相對欠缺、人力資本和專業知識相對匱乏等劣勢語境中,這些無疑都加劇了農業創業的困難程度和潛在風險程度(王志剛、于濱銅,2019)。

從路徑依賴的觀點而言,創業者的行為從本質上來講是對過去的一種依賴,創業者過去的經驗或經歷會影響企業未來的決策(Kotha and George,2012)。行為主義學習理論認為,創業者的一切行為都是后天習得的,創業者對環境刺激所做出的獲取并吸收知識、分發,以及解釋信息、記憶并發展技能和能力的動態過程,必然會影響到企業后續的決策行為(Bruneel et al.,2010)。資源拼湊觀的研究亦認為,創業可以看作是創業者不屈于資源匱乏約束,通過充分對現有資源加以將就著利用及重新解構后剖判,拼湊出新資源屬性及新資源組合方式,或即興構建起新機會,以此來提升企業的資源整合能力、機會識別能力等核心能力的“無中生有”的過程,包括對手頭上閑散的、零碎的,甚至看似無用的弱黏性資源的重組,均是其進行創業決策的基礎(Desa and Basu,2013)。因而,私營企業家如果有過農村經歷,上述工作實踐情境必然會影響到其日后在選擇創業行業時的決策。具體來講:首先,由于知悉涉及農業行業的業內規范、管制流程、運作慣例、操作規則等一系列默會知識,且這些農業基礎知識的儲備和積累亦會降低其創業決策時的信息搜尋成本和交易成本,故其選擇農業行業創業便會變得更“駕輕就熟”和“順理成章”(Pato and Teixeira,2014;董靜等,2019);其次,由于可以更多地接觸到耕耘于農業行業的其他“榜樣”企業,并由此洞悉涉及其間的具體生產或規范化運作,他們對其產生的風險,能夠得以更及時地甄別、更精準地應對,以及更從容地承受,故其選擇農業行業創業便會變得更“游刃有余”和“得心應手”(Fitz-Koch et al.,2018);最后,由于農村工作需長期扎根基層一線,通常寒耕熱耘和攻苦茹酸,事無巨細和事必躬親,他們在適應這種貧乏清苦的物質生活條件和瑣碎繁縟的辛勤勞耕的過程中,不自覺地磨練出了與農業農村環境相匹配的處亂不驚的心態、吃苦耐勞的精神、堅韌不拔的意志,以及艱苦樸素的作風等品格素質(張敬偉等,2017;江靜琳等,2019),而這些素質恰是“千磨萬擊還堅勁,任爾東西南北風”的農業創業所應具備的。由此可見,有農村經歷的私營企業家所處的鄉土工作實踐情境錘煉和磨礪了其專業能力上的農業基礎知識認知、農業創業運作認知,以及農業創業素質認知,正是這些認知所造就的鄉土知識走廊,使得其在適應性的學習、分析處理,以及經驗累積中,于靈光乍現中創造性拼湊或選擇性拼湊,更能夠“近水樓臺先得月”地將之整合并加工轉變為農業創業資源,并據此做出日后選擇進入農業行業創業的決策(Ko and McKelvie,2018)。

基于上述分析,據此提出研究假設:

H1:在其他條件相同情形下,有農村經歷的私營企業家更傾向于選擇農業行業創業。

(二)企業家農村經歷的異質性與創業行業選擇

鑒于中國村落治理一直體現著村干部這一農村能人治理模式的傳統,在有農村經歷的私營企業家群體中,沿用既有文獻,我們具體劃分為兩類“理想型”:一類是村干部經歷;另一類是農民經歷(Liu et al.,2018;王亞華、舒全峰,2018;楊嬋、賀小剛,2019)。這兩類“標簽”大體上正是中國轉型期農村經濟社會關系發生分野的時代變遷的客觀反映,它們所處的制度文化情境和工作實踐情境的差異必然會體現在其日后在選擇創業行業時的思維和行為方式上。

1.心理偏好認知的異質性:鄉土制度文化情境

在中國的政治權威體制下,村干部作為連接國家自上而下的政治目標與自下而上的基層農村訴求的“代理人”,扮演著農村公務推進與實施的領導、管理、決策的“體制內”角色(仝志輝、賀雪峰,2002)。私營企業家如果有擔任過村干部的經歷,在參與“最末梢”的村治行動中,他們對村落公共事務的影響,有可能“現官不如現管”,會比更高級別的行政官員來得更起作用,其累積起來的特定權威、村民認可,以及被賦予的村務資源的優先接觸權和分配權,難免會令其對自身這一凌駕于農民群體之上的“仕途”優越感有更明顯的認知(Fitz-Koch et al.,2018;楊嬋等,2021),從而導致其對農業農村這個熟知且能帶來更多正向“溢出”的“舒適圈”有著刻意趨附,卻又反過來對非農業農村領域有著天然規避(楊嬋、賀小剛,2019)。與此同時,正如前文所言,鄉土社會本質上是由宗親血緣文化和村落地緣文化等交織而成的行為規范與權威象征的集合體,村干部要有效正常開展工作,必須更深諳潛藏于鄉土關系網絡之下的人情、面子、習俗等日常生活規則與規范之道(Park and Luo,2001;Stephan and Pathak,2016),這是農民群體“心悅口服”地被基層政策動員和說服的最有效力量。因此,相較于農民經歷,有村干部經歷的私營企業家所處的鄉土制度文化情境熏陶和形塑了其具有更多心理偏好上的的風險規避認知和關系規范認知,這些認知使得其日后更傾向于選擇進入農業行業創業。

2.專業能力認知的異質性:鄉土工作實踐情境

在農村基層民主自治的制度框架下,村干部作為政府派駐或村民選舉出來的“當家人”,除了“體制內”職責,還承擔著村莊秩序“守護人”和鄉村建設“引領人”的“非體制內”角色(楊嬋、賀小剛,2019)。私營企業家如果有擔任過村干部的經歷,在日濡月染的工作經驗累積中,他們具備比農民群體相對更全面豐富的農業知識儲備、更高屋建瓴的大農業格局、更多元廣闊的鄉土思維視野,這會讓其對整個農業農村的市場風向、未來農業的發展方向更加“明察秋毫”和“了然于胸”,從而對其創業抉擇走向,以及下一步是否選擇進入農業行業創業具有更直接指向意義(Patrick,2006;Liu et al.,2018)。與此同時,他們亦有著比農民群體相對更多的與耕耘于農業農村的其他成熟“榜樣”企業的工作接觸和業務交集(楊嬋等,2021),從而得以更“有的放矢”地了解農業創業的整個具體運作流程和諸多“細枝末節”,以及涉及其間的突破口和各種可行性,通過不斷的消化吸收和學習,結合現有有形或無形知識進行深度加工,這會使其相對更易“獨具慧眼”地發現、整合及創造出新的最終能夠“落地生根”的農業創業項目可能(Ko and McKelvie,2018)。因此,相較于農民經歷,有村干部經歷的私營企業家所處的鄉土工作實踐情境錘煉和磨礪了其具有更多專業能力上的農業基礎知識認知和農業創業運作認知,這些認知使得其日后更傾向于選擇進入農業行業創業。

基于上述分析,據此提出研究假設:

H2:在其他條件相同情形下,相較于農民經歷,有村干部經歷的私營企業家選擇農業行業創業的傾向更為強烈。

三、研究設計

(一)數據來源與樣本

本研究主要來源于中國私營企業調查(CPES)第五次(2002年)至第十一次(2014年)的7次混合截面數據。這一調查起始于1991年,由中央統戰部、全國工商聯、國家市場監管總局、中國社會科學院、中國民營經濟研究會組成課題組,通過嚴謹而全面的內容設計,每兩年一次在全國范圍內按照0.55%進行多階分層PPS抽樣。該調查一直是國家重點持續支持的項目,所得數據和資料亦被直接用于編寫政府決策支持報告,確保了數據的可靠性。被調研的私營企業涵蓋了中國境內31個省、自治區和直轄市(不包括港澳臺地區)的各個行業和各種規模,具有較強代表性。

我們按如下條件進行了數據篩選:第一,剔除了數據缺失、異常和主要變量相關信息不完整的樣本;第二,為減輕極端值對研究結論的影響,對所有連續變量進行了上下1%分位數的縮尾處理。最終獲得共計22765個企業—年度觀測樣本(其中2002、2004、2006、2008、2010、2012、2014年度分別獲得3049、2193、2873、3150、3102、3788、4610個樣本)。

(二)主要變量定義

1.因變量:創業行業選擇

問卷中涉及的相關問題是:“企業所從事的行業是什么?”。根據國家統計局定義的19個大類產業,如果企業有涉入農林牧漁產業(涵蓋了企業單一化經營和多元化經營兩種類型),即表示選擇在農業行業創業,取值1;選擇在非農業行業創業(包含第二產業的采礦業、制造業、電力煤氣水、建筑業,以及第三產業的交通運輸、信息服務、批發零售、住宿餐飲、租賃和商業服務、金融、房地產、科研技術、公共設施、居民服務、教育、衛生、文化體育、公共管理及其他),則取值0。

2.自變量:農村經歷

問卷中涉及的相關問題是:“在開辦私營企業前,企業家是否有在農村工作過的經歷?”。如果企業家有在農村工作過的經歷,則取值1,否則取值0。借鑒已有文獻(Liu et al.,2018;仝志輝、賀雪峰,2002;王亞華、舒全峰,2018;楊嬋、賀小剛,2019),本文把農村經歷又具體劃分為村干部經歷和農民經歷。問卷中涉及的相關問題是:“在開辦私營企業前,企業家是否有村干部經歷?”、“在開辦私營企業前,企業家是否有農民經歷?”。為了避免村干部經歷和農民經歷兩者間的重疊,我們進行了如下定義:村干部經歷包括從農民中已被提拔的村干部和下派至基層的沒有農民經歷的駐村干部兩部分,有則取值1,否則取值0;農民經歷排除了從農民中已被提拔的村干部部分,有則取值1,否則取值0。

在穩健性檢驗中,我們對村干部經歷、農民經歷重新定義進行穩健測試:在開辦私營企業前,如果企業家有村干部經歷(僅包含下派至基層的沒有農民經歷的駐村干部部分),則取值1,否則取值0;如果企業家有農民經歷(包含了從農民中已被提拔的村干部),則取值1,否則取值0。

(三)模型設定

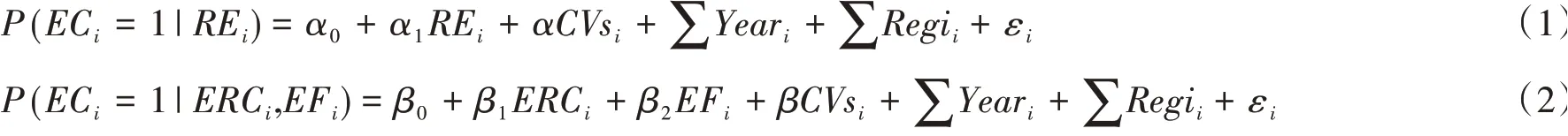

為驗證前文提出的兩個研究假說,構建了如下兩個待檢驗的Probit概率模型:

其中,模型(1)和模型(2)中的EC是創業行業選擇指標,RE是農村經歷指標,具體包括村干部經歷(ERC)、農民經歷(EF)兩個類別指標;為了控制其他潛在因素對創業行業選擇(EC)的影響,我們控制了企業家層面、企業層面的其他一些控制變量(CVs)。企業家層面因素包括:企業家性別(Male)、受教育程度(Edu)、創業前從政經歷(PEBE)等變量,企業層面因素包括:凈利潤率(ROS)、企業員工數(EMP)、企業年齡(AGE)、正式結構(Formal)等變量。此外,還控制了年份虛擬變量(Year)和省份虛擬變量(Regi)。主要變量定義列示在表1。本文主要關注的是RE,以及ERC、EF的回歸系數,若α1顯著為正,則意味著有農村經歷的私營企業家更意愿于選擇進入農業行業創業,從而支持假說H1;若β1、β2均顯著為正,并且β1>β2,則意味著相較于農民經歷,有村干部經歷的私營企業家選擇進入農業行業創業的意愿更為強烈,從而支持假說H2。

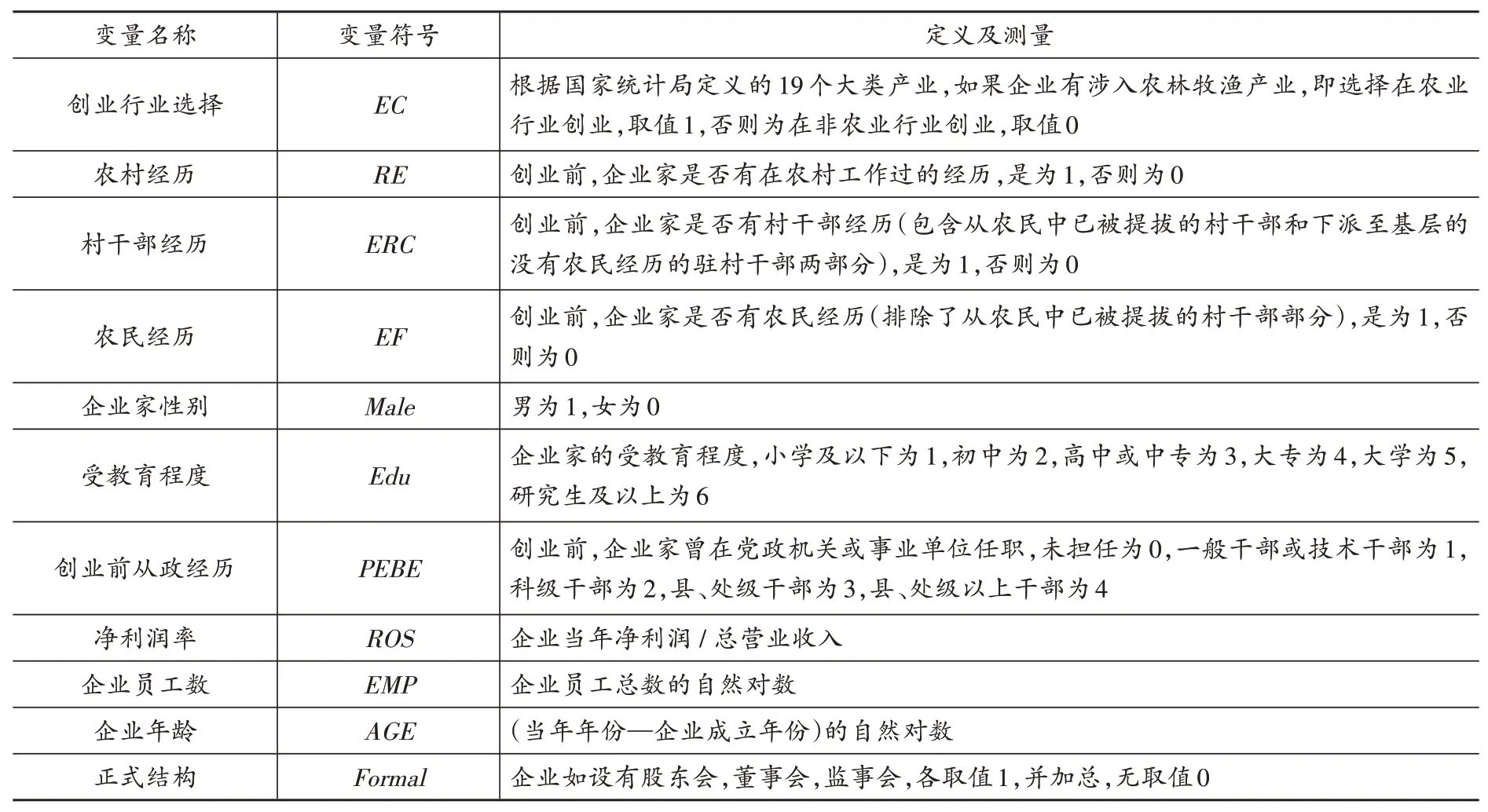

表1 主要變量定義和測量

四、實證結果分析及穩健性檢驗

(一)描述性統計及基本事實呈現

各主要變量描述性統計的結果顯示,創業行業選擇的均值為0.076,說明選擇進入農業行業創業的私營企業家在總樣本中的占比為7.56%;農村經歷的均值為0.189,表明有農村經歷的私營企業家在總樣本中的占比達到18.85%,其中村干部經歷、農民經歷的占比分別為5.22%、13.63%。由此可見,在私營企業家中,有過農村經歷的企業家已成為具有代表性的重要群體,探討這一群體是否意愿在農業領域創業具有較強的現實基礎。與探究民營上市公司的CEO是否籍貫地為農村的農村出身經歷(沈華玉等,2019),以及關注城鎮居民中是否有在3歲和12歲時均為農業戶口的農村成長經歷(江靜琳等,2018)不同,本文聚焦于私營企業家是否有在農村工作過的經歷,既有文獻對其影響還尚少有專門討論。

從其他控制變量來看,數值均處于合理分布區間內。進一步,從各主要變量的相關系數來看,農村經歷、村干部經歷、農民經歷均分別與創業行業選擇通過了1%水平上的統計檢驗,且村干部經歷與創業行業選擇的相關系數,顯著高于農民經歷與創業行業選擇的相關系數,從而初步驗證了本文的兩個研究假設,但更加嚴謹的結論有待后續驗證。

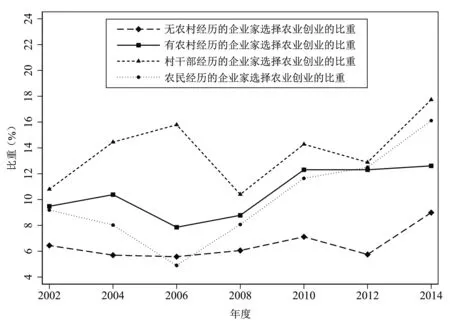

與此同時,圖1還直觀展示了2002至2014年間各年份私營企業家創業行業選擇的分布情況。可以看出,隨著市場化步伐的加快,就業方式的多樣化和就業渠道的多元化使得行業間或職業間流動軌跡快速上升,2002至2006年間無農村經歷的私營企業家選擇農業創業的比重,以及有農村經歷的私營企業家選擇農業創業的比重均是略有下滑的;2006至2008年間跌至最低點,不排除是受全球金融危機這一宏觀大環境刺激帶來的短暫影響;2008年后隨著經濟的強勢復蘇,以及農業產業化大刀闊斧式的繼續推進,這兩個群體選擇農業創業的比重均出現了迅速回彈,并得以進一步抬升。而且,前者的比重在各個年份均顯著小于后者,與假設H1預期一致。我們亦可以看出,在村干部經歷、農民經歷的私營企業家中,其選擇農業行業創業的分布雖然出現了相對較大的波動,但總體也是呈現了類似的上述特征,且前者的比重在各個年份均顯著大于后者,與假設H2預期一致。因此,圖1所描繪的歷時趨勢不僅從宏觀層面折射了中國農業產業化發展和農村社會治理的嬗變過程,亦在微觀層面勾勒了私營企業家在其間作為能動主體的行動策略圖景,是農業農村蘊藏的活力被全面激活的一個波瀾壯闊的偉大轉折新時代的真實寫照。

圖1 私營企業家創業行業選擇的歷時趨勢

(二)基準回歸

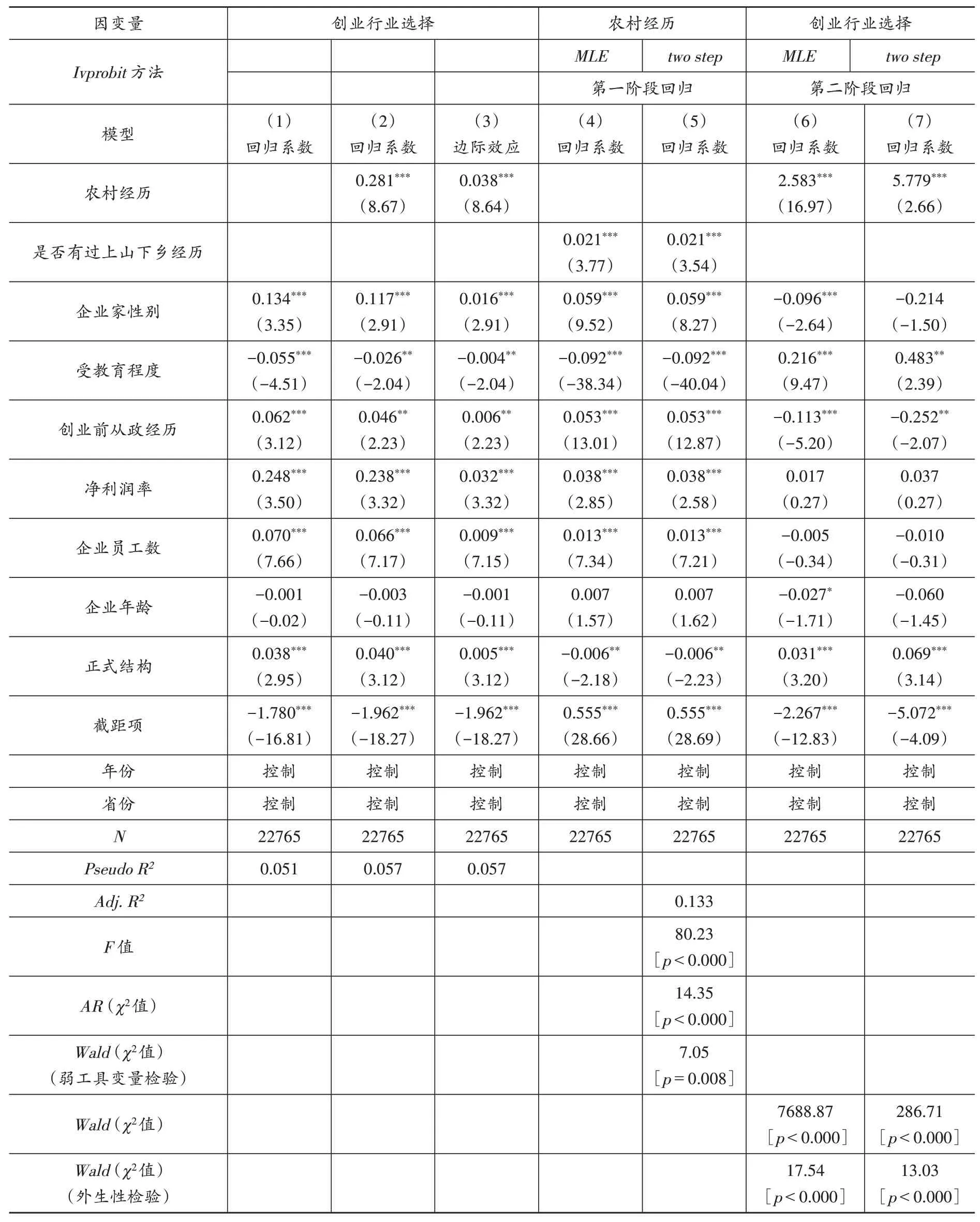

如表2所示,列(1)是一系列企業家特征、企業特征、年份省份固定效應等對私營企業家創業行業選擇的影響。在此基礎上,列(2)增加了自變量農村經歷,結果顯示,有農村經歷的私營企業家更傾向于選擇進入農業行業創業的回歸系數為0.281,并在1%統計水平上顯著(Z值為8.67)。進一步,如列(3)所示,通過將該系數轉化為邊際效應后發現,平均而言,如果私營企業家有農村經歷,那么其選擇進入農業行業創業的概率比無農村經歷的私營企業家增加3.80%。由此較好地支持了假說H1。

表2 基準回歸及工具變量回歸結果

控制變量方面,企業家性別回歸系數顯著為正,表明男性企業家選擇農業行業創業的可能性比女性企業家大,可能的原因在于農業農村相對比較艱辛勞苦的環境更適合男性創業者;受教育程度回歸系數顯著為負,表明企業家受教育程度越高,其選擇農業行業創業的意愿越低,可能是由于學歷層次越高的人員越易獲得相對更多的其他行業工作機會,從而選擇農業行業創業的動機較弱。這與既有研究觀點一致(Verstegen,2011;Fitz-Koch et al.,2018;張敬偉、裴雪婷,2018)。

(三)工具變量回歸

盡管本文用于解釋創業行業選擇的關鍵自變量農村經歷是相對外生的:從時間順序來看,私營企業家在創業前是否有過農村經歷,這一事件在調研時已事實上存在,之所以有這一農村經歷,是為若干年之后準備投身農業領域創業的可能性并不大。但謹慎起見,我們也不能完全排除這兩者同時發生的可能性,為此我們使用了工具變量法,以控制潛在內生性問題對研究結論的干擾。

我們構建了私營企業家“是否有過上山下鄉經歷”這一虛擬變量,作為其農村經歷影響其創業行業選擇的工具變量。這是因為:從相關性來看,1968至1977年間,數據顯示下放農村的知識青年總人數占比超過98%(潘鳴嘯,2005),是否有過上山下鄉經歷顯然與私營企業家的農村經歷正相關;從外生性來講,當初廣泛性、徹底性的全國知識青年上山下鄉事件,與我們樣本區間若干年后的創業行業選擇這一事件本身并不存在必然聯系。鑒于上山下鄉初始下放的對象包括了“老三屆”學生(1966至1968年),據此推算,實際的上山下鄉群體主要是指1966至1977年期間畢業的初高中生,因此依據1950至1980年間中國城市和農村兒童的正常受教育年份推測,當1966至1977年期間的年齡段為13至19歲,即私營企業家的出生年份為1947至1964年區間時,本文的工具變量“是否有過上山下鄉經歷”取值1,否則取值0。

表2的列(4)至列(7)采用Ivprobit的極大似然估計法(MLE)和兩步法(twostep)進行了檢驗。在第一階段回歸中,解釋變量為“是否有過上山下鄉經歷”,被解釋變量為農村經歷,同時本文控制企業家層面、企業層面的主要變量,以及年份省份虛擬變量,結果顯示,工具變量系數均在1%水平上顯著為正,表明私營企業家是否有過上山下鄉經歷對其農村經歷具有顯著的正向影響。控制變量結果顯示,所受教育程度越低的企業家,其農村經歷的可能性越大,這與現實情況相一致。本文接著提取了工具變量第一階段回歸的因變量擬合值進行第二階段回歸,可以看出,第二階段回歸結果與列(2)的基準回歸結果一致,即有農村經歷的私營企業家更傾向于選擇農業行業創業。因此,即使控制了潛在的內生性問題后,假說H1依然成立。

(四)農村經歷的異質性檢驗

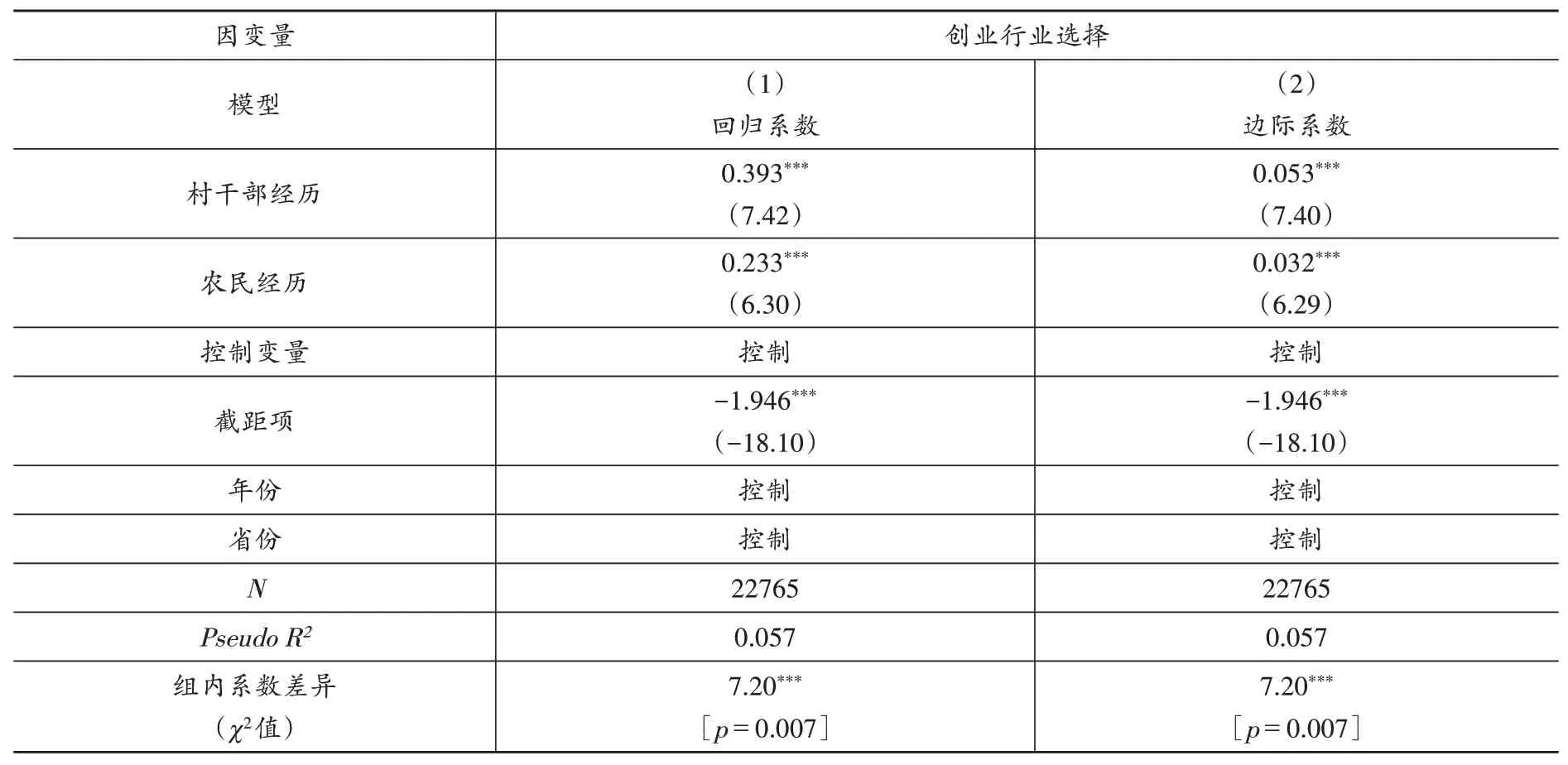

表3檢驗了在有農村經歷的私營企業家中,村干部經歷、農民經歷這兩類群體之間的創業行業選擇是否存在顯著差異。如列(1)所示,村干部經歷、農民經歷的回歸系數分別為0.393、0.233,均至少在1%統計水平上顯著(Z值分別為7.42、6.30),且兩者的系數差異性檢驗結果顯示,村干部經歷比農民經歷的回歸系數至少在1%水平上更為顯著(經驗p值為0.007)。列(2)通過將回歸系數轉化為邊際效應后發現,平均而言,有村干部經歷的私營企業家,其選擇進入農業行業創業的概率比農民經歷的私營企業家增加2.20%(5.30%-3.20%=2.20%)。由此較好地驗證了假說H2。

表3 農村經歷的異質性與私營企業家創業行業選擇

(五)其他穩健性檢驗

1.傾向得分匹配法

由于來自農村經歷的私營企業家的樣本占總樣本的比例達到18.85%,因而樣本可能存在不均衡。為解決這一樣本選擇偏誤問題,本文采用傾向得分匹配法(PSM)進行處理。最近鄰(1∶1)匹配、最近鄰(1∶2)匹配、卡尺內(1∶4)匹配三種方法的結果均顯示,樣本匹配效果良好。進一步對以上三種匹配得分結果進行檢驗,發現有農村經歷的平均處理效應(ATT值)均仍在1%的統計水平上顯著。再次證明了前文的假說H1是穩健的。

2.變換計量方法

我們用普通OLS方法對原模型進行回歸,仍支持假說H1和假說H2。此外,由于因變量創業行業選擇是偏斜分布,存在較高比例的零值,較適合用互補的log-log方法回歸,結果顯示仍支持假說H1和假說H2。

3.農村經歷類別的重新測度

我們變換私營企業家的農村經歷類別,用前文中對村干部經歷和農民經歷定義的替代測度,并分別用Probit、Ols、log-log三種方法對原模型進行回歸,結果顯示仍支持假說H1和假說H2。

五、拓展分析

(一)農業創業制度環境的放大效應

在以中國為代表的轉型經濟社會中,環境的不確定性高,正式制度的作用在于通過確立明確的規則,來減少經濟活動的這種不確定性(Peng and Luo,2000)。鑒于中國領土幅員遼闊,農業自然稟賦差距大,地區間經濟發展亦速度不一(Shi et al.,2012),因此,各地區在農業創業制度環境上必然呈現著較大差異,而私營企業家的農業創業決策總是嵌入在一定的這樣制度環境中,這為檢驗其在影響有農村經歷的私營企業家是否有意愿選擇該地區的農業行業創業提供了極佳場景。鑒于此,本文具體從農業發展水平和政府治理水平這兩個維度,來檢驗其在農村經歷與創業行業選擇之間關系的影響。

農業發展水平往往是衡量一個國家或地區農業農村經濟全面發展、農業產業化水平與世界先進水平差距等的重要標桿(王志剛、于濱銅,2019),而政府治理水平則經常用于描述政府治理過程中高效的公共服務供給、健全的法治建設,以及對企業尋租活動的預防和打擊力度等(Bylund and McCaffrey,2017),它們均是政府為經濟主體開展經濟活動所提供的重要制度保障。既有研究已表明,農業發展水平越高的地區,意味著該地區相關的農業農村基礎設施、農產品渠道及市場體制機制越完善,這通過增加資源的可得性減少了企業經濟活動的不確定性,從而使得其擁有更良好生產經營績效(Fitz-Koch et al.,2018;劉守英、王一鴿,2018)。諸多文獻亦證實,政府治理水平越高的地區,意味著該地區的營商環境越優化,法制環境越完善,各種攤派支出的削減會極大降低企業負荷和激發企業潛在活力,這通過提高信息的透明度降低了企業經濟活動的不確定性,從而使得其擁有更良好運行環境(Liu et al.,2018;朱斌、呂鵬,2020)。由此,本文預測在農業發展水平較高、政府治理水平較高的地區,有農村經歷的私營企業家更有動機選擇農業行業創業,并且,相較于農民經歷,有村干部經歷的私營企業家的這一動機會更為強烈。

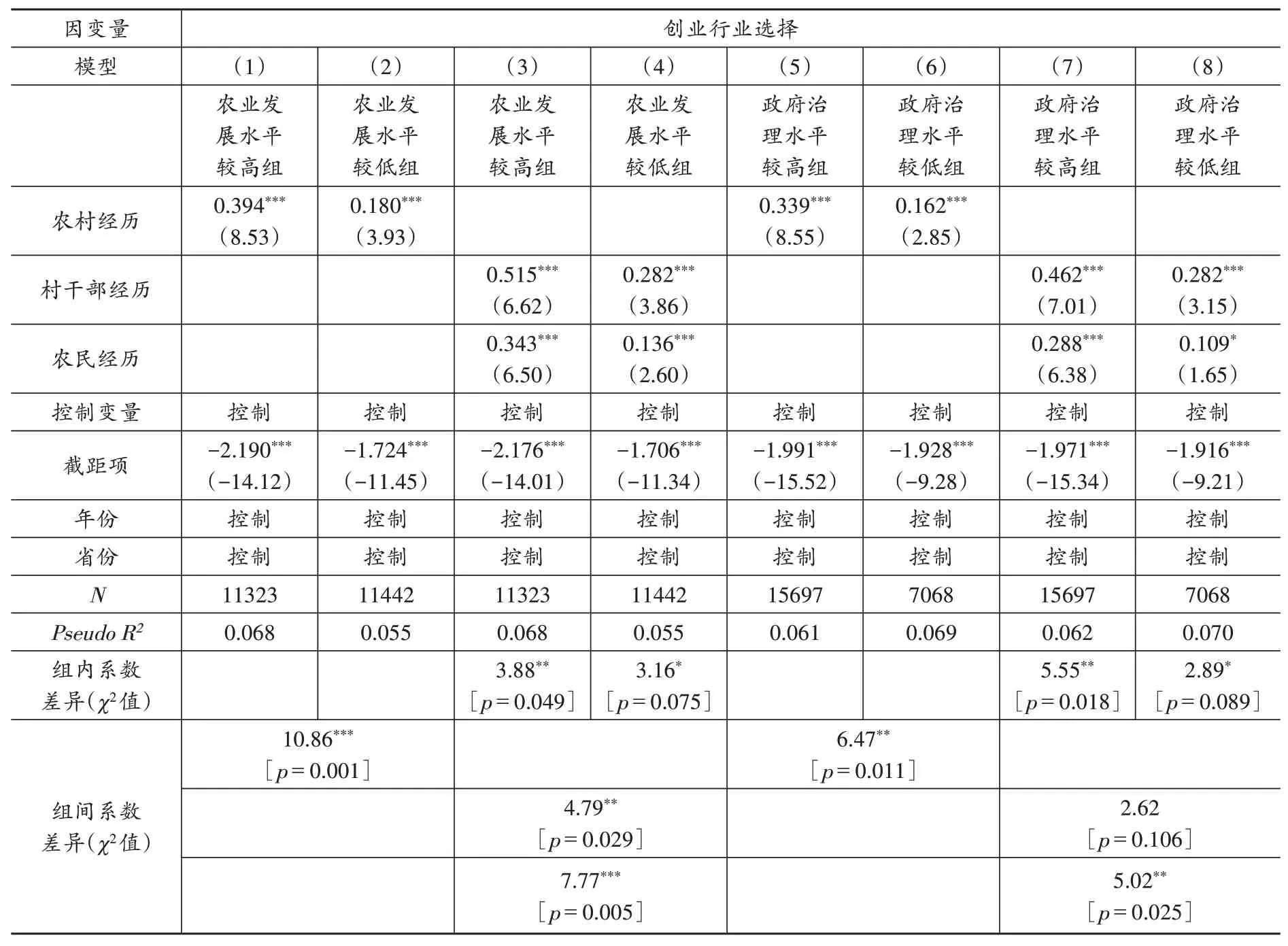

表4的列(1)至列(4)按照農業發展水平高低對全樣本進行分組回歸。具體地,我們依據企業注冊地的郵政編碼確定所屬地區(地市級層面),再采用《中國城市統計年鑒》中的第一產業占GDP的比重,與其所屬地區和被調研年份進行人工匹配,并以該指標的中位數進行分組,高于或等于中位數,為農業發展水平較高組;低于中位數,為農業發展水平較低組。結果表明:首先,農村經歷的回歸系數在1%統計水平上在農業發展水平較高組中更大(經驗p值為0.001)。其次,兩類群體的異質性方面,從組內差異來看,無論是農業發展水平較高組,還是農業發展水平較低組,有村干部經歷的回歸系數均比農民經歷的回歸系數至少在10%統計水平上更大(經驗p值分別為0.049、0.075);從組間差異而言,村干部經歷、農民經歷的回歸系數均至少在5%統計水平上在農業發展水平較高組中更大(經驗p值分別為0.029、0.005)。這些結果與本文預期是一致的。

表4的列(5)至列(8)則按照政府治理水平高低對全樣本進行分組回歸。具體地,我們依據問卷中涉及的相關問題“您企業當年的攤派費支出是多少?”,采用企業當年的攤派費支出占當年營業收入的比重來進行測量。由于問卷中沒有攤派費支出的企業占有較大比例,因此我們以該指標是否大于0進行分組,大于零,為政府治理水平較低組;等于0,為政府治理水平較高組。結果表明:首先,農村經歷的回歸系數在5%統計水平上在政府治理水平較高組中更大(經驗p值為0.011)。其次,兩類群體的異質性方面,從組內差異來看,無論是政府治理水平較高組,還是政府治理水平較低組,村干部經歷的回歸系數均比農民經歷的回歸系數至少在10%統計水平上更大(經驗p值分別為0.018、0.089);從組間差異而言,其一,村干部經歷的回歸系數在政府治理水平較高組和政府治理水平較低組中分別為0.462、0.282,均至少在1%統計水平上顯著(Z值分別為7.01、3.15),雖然兩者的系數差異在統計上不顯著,但已接近10%的顯著性水平(經驗p值為0.106)。其二,農民經歷的回歸系數至少在5%統計水平上在政府治理水平較高組中更大(經驗p值為0.025)。上述結果與本文預期保持一致。

表4 農業創業制度環境的分組檢驗

(二)創業行業選擇后的經濟后果檢驗

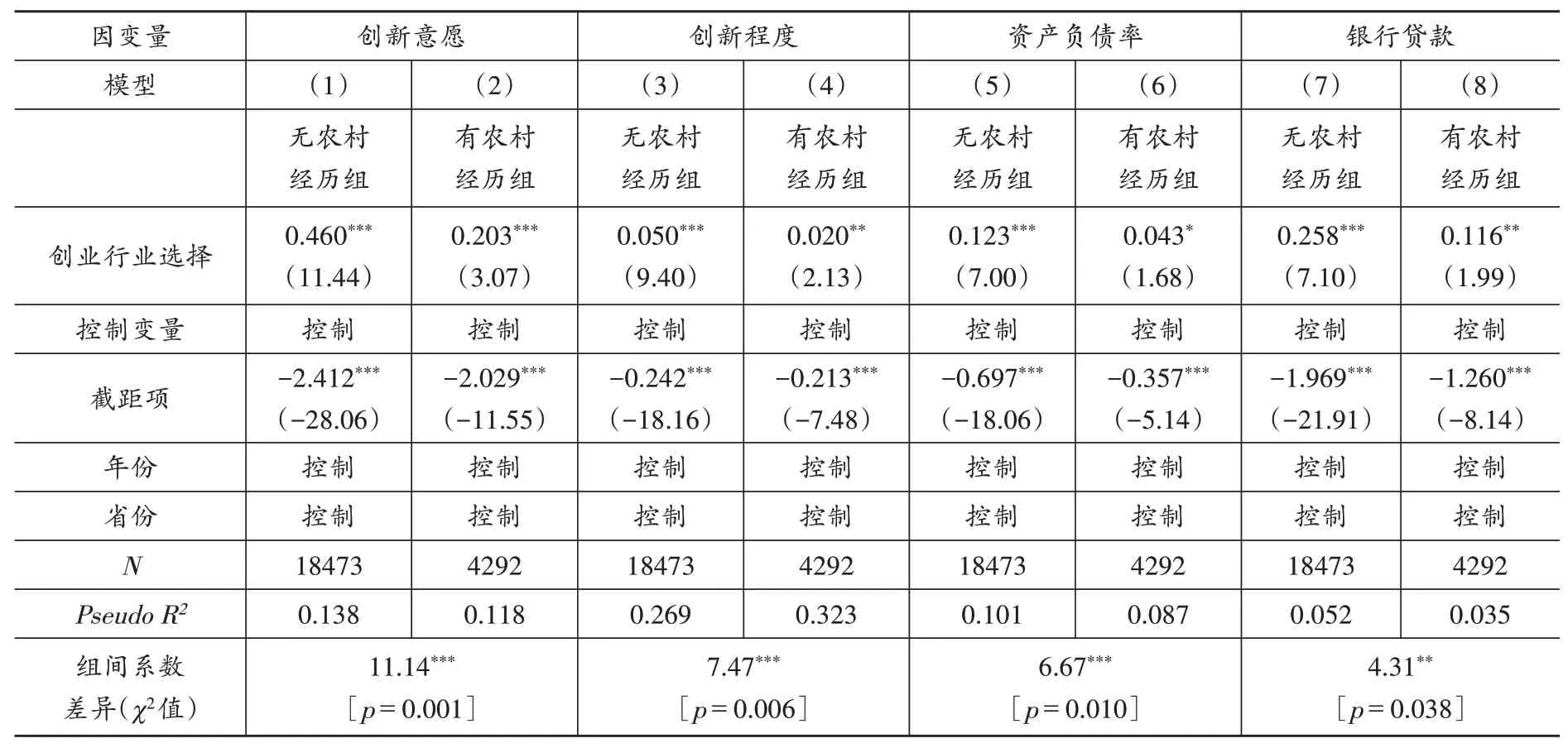

前文有諸多文獻刻畫了有農村經歷的私營企業家由所處的鄉土制度文化情境熏陶和形塑出的整體風險規避認知群像,具有謹小慎微、遵常守故等特質(Lau et al.,2010;Stephan and Pathak,2016),而建構在缺乏變動的宗親血緣文化和村落地緣文化基礎上的鄉土關系規范認知,亦進一步造就了有農村經歷的私營企業家在瞬息萬變的市場中反應遲緩,更具小農思維、畏首畏尾等特質(Altinay et al.,2013;Sabah et al.,2014;董靜等,2019)。這些心理偏好認知會深藏于潛意識中,一方面會直接影響企業的創業決策,即本文假設1所提出的有農村經歷的私營企業家與其更傾向于選擇農業行業創業這兩者間的邏輯過程就是一個有力的側面證明;另一方面會進一步潛移默化體現在企業的經營行為結果上,最終以創新性不足、抵觸債務融資等外化性的經濟后果呈現。由此,本文預測有農村經歷的私營企業家在創業行業選擇后,其企業創新投入和企業融資負債均會小于無農村經歷的私營企業家。

表5的列(1)至列(4)采用創新意愿和創新程度兩個維度進行檢驗。問卷中涉及的相關問題是:“您企業當年的研發投入費用是多少?”、“您企業當年的技術創新費用是多少?”、“您企業當年的工藝改造費用是多少?”。具體地:(1)創新意愿。企業當年是否有研發投入、技術創新、工藝改造的任意一項,如果有,取值1,否則取值0,采用Probit模型估計;(2)創新程度。用企業當年的研發投入、技術創新、工藝改造的總支出占當年營業收入的比重來測度。由于該因變量零值較多,意味著沒有創新投入的企業占有較大比重,采用Tobit模型估計。結果表明,在有農村經歷的私營企業家樣本組中,其選擇農業行業創業后,無論是創新意愿還是創新程度,均至少在1%統計水平上小于無農村經歷的私營企業家樣本組(經驗p值分別為0.001、0.006)。以上結果與預期一致。

表5 創業行業選擇后的經濟后果檢驗

表5的列(5)至列(8)則采用資產負債率和銀行貸款兩個維度進行檢驗。問卷中涉及的相關問題是:“您企業當年的負債是多少?”、“您企業當年的所有者權益是多少?”、“您企業當年在國有銀行、股份制商業銀行的貸款總額是多少?”、“您企業當年在小型金融機構的貸款總額是多少?”。具體地:1)資產負債率。用企業當年總負債除以企業當年總負債與企業當年所有者權益之和來測度;2)銀行貸款。用企業當年在國有銀行、股份制商業銀行和小型金融機構的貸款總額除以總營業收入來測度。由于這兩個因變量的零值較多,意味著沒有融資負債的企業占有較大比重,均采用Tobit模型估計。結果表明,在有農村經歷的私營企業家樣本組中,其選擇農業行業創業后,無論是資產負債率還是銀行貸款,均至少在5%統計水平上小于無農村經歷的私營企業家樣本組(經驗p值分別為0.010、0.038),與本文預期一致。

六、研究結論與啟示

本文實證檢驗了私營企業家的農村經歷及其異質性如何影響其創業行業選擇的作用機制,結果發現,有農村經歷的私營企業家更傾向于選擇農業行業創業,且相較于農民經歷,有村干部經歷的私營企業家的這一傾向更為強烈,即使在控制了潛在的內生性問題和一系列穩健性測試后,這一結論依然成立;在農業發展水平越高、政府治理水平越高的地區,上述關系均出現了明顯的放大效應。此外,研究還顯示,有農村經歷的私營企業家涉入農業行業創業后的企業創新投入和企業融資負債,均顯著低于無農村經歷的私營企業家。

(一)管理啟示

首先,于企業家來說,在決策過程中要有決策行為會受以往經歷影響的慣性思維,并善于變通運用于企業的經營管理中。本文的研究揭示了企業家的早年農村經歷通過塑造其與鄉土情境相匹配的心理偏好認知和專業能力認知等個體特征,使得他們日后創業時具有與非農村經歷者不一樣的思考與抉擇。因此,企業家需要對自身在早期經歷中所形成的思維定識保持清醒的自我認知,特別是要注意甄別和反思某項戰略決策究竟是出于企業發展訴求,還是為迎合個人利益驅使,避免在做出企業重大戰略決策時,由個人認知偏誤可能會對企業造成的無法挽回的負面影響。同時,在高管團隊的遴選中,可以考慮把個人早期經歷納入綜合評估內容,注重考查其與對應崗位的匹配度。此外,亦可以通過對競爭企業高管個人特質的分析,預測對手可能采取的戰略決策,據此做出本企業更優的戰略調整和策略安排。

其次,于創業企業來講,在創業過程中之于短期利益和長期利益之間的權衡利弊固然重要,但更要堅守企業的初創本心。本文的研究表明了農村長期的相對閉塞和鮮少有與外界保持有效信息溝通的鄉土情境塑造了有農村經歷的私營企業家安于現狀、墨守成規等特質,使得他們日后選擇進入農業行業創業后具有顯而易見的創新性不足、融資債務抵制等經濟后果劣勢,這可能對企業長期增長產生不良影響,亦不利于企業短期更好地享受負債的抵稅效應。但從另一個角度來看,卻恰恰是所塑造的這些被奉為圭臬的傳統保守心理偏好特質,使得他們在涉入經濟效益低而社會生態效益高的農業行業創業后具有著不可比擬的優勢,因為其與農業創業所須具備的思慮周全、腳踏實地、務實包容等優良品格保持著天然契合,這正是使得創業企業始終秉承初心,得以朝著自身最本真目標篤行致遠的最本質邏輯。

最后,當把研究視野拓寬到整個農業發展進程中來時,于戰略實施層而言,農村經歷者不再僅是被動的遵從和接受者,其同樣可以也更應該作為一支積極的最基礎性力量發揮反塑作用。本文的研究剖析了有農村經歷的私營企業家更意愿于進行農業創業的作用機制,而中國作為一個發展中的農業大國,農業基本盤的穩定和發展不僅是糧食安全主動權的保障,亦是提升第二產業和做優第三產業的基礎,占據全國人口規模壓倒性優勢的農村經歷者幾乎不容置疑地在農業發展滾滾向前的車輪中書寫著最為濃墨重彩的一筆。因此,充分激發有農村經歷的人這一更廣泛群體的主觀能動性,使其踴躍投身農業創業可以更好地保障農業的穩定和推進農業農村優先發展戰略的實施,是微觀經濟主體反塑宏觀農業發展的一個可行路徑,亦是基于中國基本國情的必然選擇。

(二)政策啟示

首先,要區別對待村干部、農民兩類群體的不同角色,兩手抓兩手都要硬。本文的研究證實,有村干部經歷的私營企業家所獲得的更多的對農業創業的心理偏好認知和專業能力認知,使得其比農民經歷群體更有動機選擇農業行業創業。因此,一方面,要率先垂范并切實發揮好村干部的頭雁效應,特別是予以扎根在鄉村全面振興中的駐村干部更多的扶持與動力,激發他們在完成精準脫貧任務后,就地轉變職能,立足于自身能力優勢繼續挖掘本地鄉土特色,實現“創業一人,帶動一片,致富一方”;另一方面,在當下傳統勞動密集型產業遭遇挑戰,大規模外出農民工返鄉背景下,地方政府需因人施策,將這部分農民群體中的興業型賢才,在“山是家鄉美,水是故鄉甜”的鄉土情懷感召中引流回村,并予以創業思維和技能培訓指導、點對點落實各項返鄉創業優惠等舉措,使其在記得住鄉愁、留得住鄉心中,找準創業定位,真正做到“扎根田間地頭,亦能發家致富”。

其次,要進一步優化和完善企業產業化下鄉在創業創新方面的制度性支持。本文的研究發現,農業創業制度環境越好,有農村經歷的私營企業家越有意愿選擇農業行業創業。因此,地方政府需切實營造良好的農業創業創新制度環境,通過推進統一的產業化下鄉政策信息服務平臺建設,把項目扶持、產業用地保障、低成本貸款等配套政策為企業落實到位;搭建好各類創業孵化平臺,激勵有條件的農村地區建設中小微企業產業園、小型微型企業創業創新示范基地及配套設施;深化放管服改革,打造法治化、便利化的農村基層營商環境等一攬子舉措的實施,積極引導企業在產業化下鄉中因地制宜引領和帶動當地的特色優勢產業,從而將分散的小規模家庭經營融入規模化生產和對接現代農業,使之成為接續推進鄉村全面振興的源頭活水。