傳統切開手術、內翻縫合術治療腱鞘囊腫的臨床應用對比研究

祁麗波

(雞澤縣醫院疼痛科,河北 邯鄲 057350)

腱鞘囊腫是由于腱鞘內黏液增多而導致的囊性疝出,好發于手與足部的關節處,且發病率較高[1]。腱鞘囊腫可發生在各個年齡段,常見于青年和中年,女性患者較多,多發于工作時要重復勞損關節的職業人員,包括打字員、貨物搬運工、長時間進行電腦操作的人群等。腱鞘囊腫一般是指肌腱周圍的關節囊、腱鞘、周圍結締組織,或筋膜樣組織在反復磨損的過程中,因勞累、受傷、著涼等各種因素造成無菌性炎癥。若治療不及時則可導致病情加重,造成肌腱周圍炎性液滲出,形成鼓包,內含有無色透明或淡黃色的濃稠黏液。該病主要表現為輕度壓痛或局部酸脹、疼痛,使患者關節活動能力受限,部分患者還會出現關節晨僵的現象,嚴重影響其生活質量。臨床常采用手術治療為主。而相關研究報道,傳統的切開手術雖解剖層次清晰但切開手術損傷較大,且較大出血量增加了手術的風險性,使得患者的術后恢復時間較長,同時還要預防切口感染、裂開等一系列問題[2]。因此,選擇合適的手術方式顯得尤為重要。內翻縫合術屬于微創的手術方法,可使創緣部分組織內翻,該方法給患者帶來的疼痛感少,能有效縮短患者的康復時間[3]。基于此,本文主要對比研究傳統切開手術、內翻縫合術治療腱鞘囊腫的臨床應用效果,具體如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料選取2018 年2 月至2021 年12 月雞澤縣醫院收治的206 例腱鞘囊腫患者進行回顧性分析,按照手術方案不同分為對照組(傳統切開手術)101 例和觀察組(內翻縫合術)105 例。其中對照組患者男性45 例,女性56 例;年齡37~68 歲,平均年齡(49.14±7.52)歲;病程1~12 個月,平均病程(6.38±2.17)個月;囊腫直徑2~6 cm,平均囊腫直徑(4.47±1.19)cm。觀察組患者男性44 例,女性61 例;年齡39~67 歲,平均年齡(47.94±5.63)歲;病程2~11 個月,平均病程(5.98±2.51)個月;囊腫直徑3~6 cm,平均囊腫直徑(4.07±1.26)cm。兩組患者一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),可比。本研究經雞澤縣醫院醫學倫理委員會批準。納入標準:①經超聲檢查確診為腱鞘囊腫;②臨床資料完整;③無意識障礙;④均符合手術治療適應證。排除標準:①有嚴重的精神、心理疾病者;②心、肝、腎等器官有嚴重損害者;③依從性較差,不能配合者;④伴有凝血、免疫功能障礙者。

1.2 治療方法對照組:采用傳統切開手術治療。在手術前對患者進行血糖、心電圖、血壓等常規檢查。積極做好術前溝通,詳細向患者及家屬介紹所患疾病的診斷情況、主要治療手段、病情的轉歸及其預后。在進行手術前向患者介紹手術流程及注意事項,穩定患者情緒,消除患者術前緊張、不安等負面心理。在手術過程中進行常規消毒、鋪巾后,采取局部麻醉或臂叢麻醉。手術醫生需標記相關腫瘤輪廓,并以腫物為中心將皮膚切開,創口需略大于囊腫,再將皮下筋膜切開,充分暴露囊腫區域。將囊腫分離清楚并完整切除,有的患者囊腫周圍與神經、血管有粘連,應該仔細地將神經、血管剝離,避免損傷神經、血管,以免術后留下后遺癥。術后沖洗切口并逐層縫合皮膚,最后以敷料加壓包扎,避免留有腔隙,防止囊腫再次復發。術后進行常規處理,搬運患者時要輕、要穩,避免引起血壓的突變、傷口疼痛、手術部位出血。恢復期間監測患者生命體征,記錄尿量,必要時測中心靜脈壓、血氣分析及心電監護,創造良好、安靜的住院環境,讓患者得到充分的休息和放松,有助于患者的恢復。

觀察組:采用內翻縫合術進行治療。完善患者術前的相關化驗檢查,對患者講解手術期間注意事項和該病的相關健康教育知識,囑咐患者術前嚴格禁飲食,放松心情,避免焦慮,以免術前失眠。對合并有高血壓,糖尿病等基礎疾病的患者應進行必要的治療。術中取患者仰臥位,待麻醉生效后使用消毒鋪巾、止血帶。將患處皮膚切開,需要分離和保護皮下神經;切開皮下筋膜層后,將囊壁的頂部用止血鉗穩定,沿囊壁縱形切開,用生理鹽水充分沖洗整個囊腔并清除囊液,將囊壁內翻展開縫合于皮膚組織下;對于近切口處的皮下組織行固定、縫合,此過程中避免過度深入,這樣可以改善并發癥發生情況。術后行常規皮膚縫合,固定包扎即可。術后早期必須要積極地進行換藥,通常用碘伏消毒、無菌敷料包扎;如果患者有積血,需要盡量將積血排出,否則容易引起感染。同時囑咐患者治療期間需要禁忌辛辣刺激性食物、煙酒等,以免影響患者創口的愈合。

1.3 觀察指標

對比兩組患者臨床療效,療效評判標準[4]。①顯效:患者疼痛、酸脹等癥狀消失,關節活動能力得到明顯改善,各項指標均正常;②有效:患者疼痛、酸脹等臨床癥狀減輕,關節活動能力、相關檢查指標較術前有所改善;③無效:患者病情無明顯變化或加重,嚴重影響日常生活。總療效率=(顯效+有效)例數/總例數×100%。

觀察并記錄兩組患者治療前后的疼痛情況。使用視覺模擬評分(VAS)[5]進行評價,讓患者在直線上標出自己疼痛的相應位置,分值為0~10 分,疼痛情況越嚴重則分數越高。

對比兩組患者并發癥發生情況和復發率。術后患者需保持傷口的清潔,遵醫囑定期換藥,若不及時處理容易出現紅腫、疼痛、切口裂開、感染等并發癥。

對比兩組患者治療情況。記錄患者手術治療時間和疼痛、酸脹等癥狀完全恢復時間、術中出血量和術后引血量,觀察兩組患者的手術情況和恢復情況。

1.4 統計學分析所有數據應用SPSS 21.0 軟件進行統計學分析。計量資料以()表示,采用t檢驗;計數資料以[例(%)]表示,采用χ2檢驗;臨床療效為等計數資料行秩和檢驗;兩組患者VAS 評分采用重復測量方差分析。P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

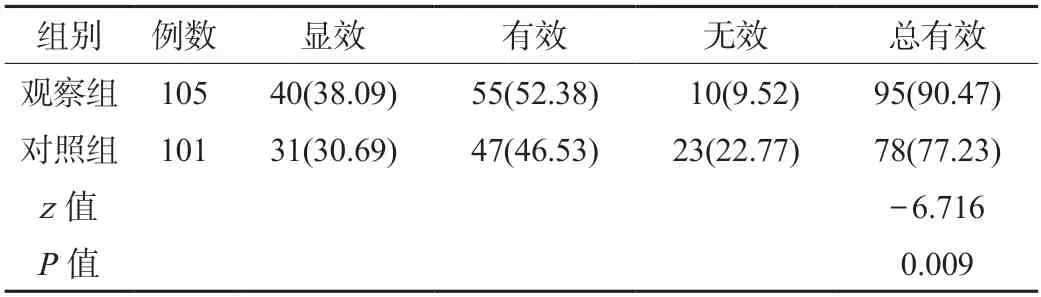

2.1 兩組患者臨床療效比較觀察組患者臨床療效表現為顯效有40 例,有效為55 例;對照組臨床療效表現為顯效有31 例,有效為47 例。觀察組總療效高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組患者臨床療效比較[例(%)]

2.2 兩組患者疼痛情況比較兩組患者術前、術后7 d、14 d 的VAS 比較,采用重復測量設計的方差分析,結果顯示:不同時間點的VAS 有差異(F=4.402,P<0.001);觀察組與對照組VAS 有差異(F=4.653,P<0.001);兩組VAS 變化趨勢有差異(F=77.625,P<0.001)。進一步兩兩比較結果:與術前比較,術后7 d、14 d 兩組患者VAS 均有所降低;且術后7 d、14 d 時,觀察組VAS 低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。

表2 兩組患者疼痛情況比較()

表2 兩組患者疼痛情況比較()

注:同組間術前比較,*P<0.05;同組間與術后7 d比較,*#P<0.05。VAS:視覺模擬評分。

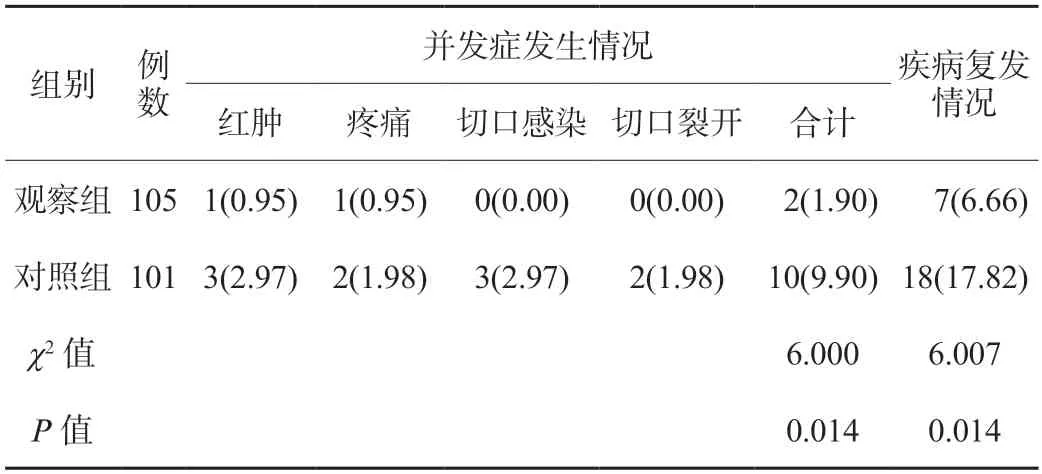

2.3 兩組患者并發癥發生情況術后,觀察組發生紅腫患者為1 例,疼痛1 例,術后復發7 例;對照組發生紅腫的患者3 例,疼痛、切口裂開2 例,切口感染3 例,術后復發18 例。觀察組并發癥發生率、疾病復發率均低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表3。

表3 兩組患者并發癥發生情況[例(%)]

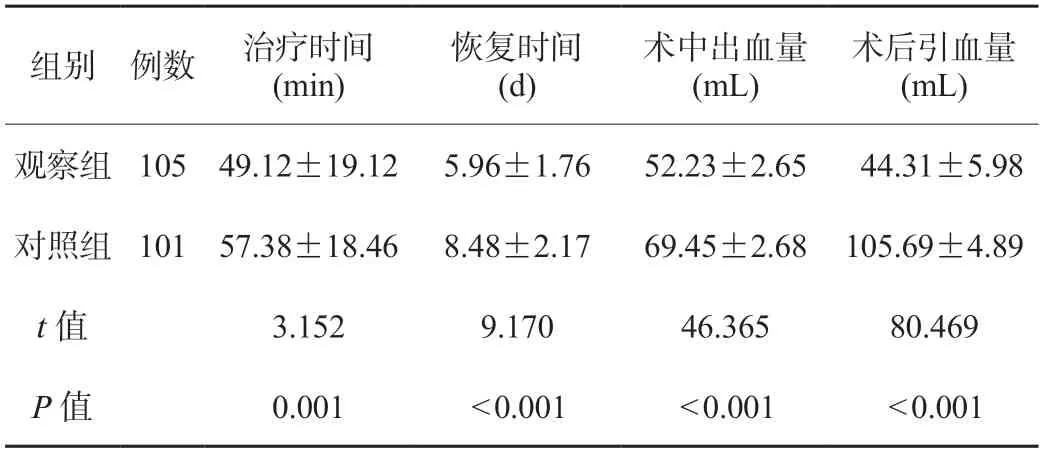

2.4 兩組患者治療情況比較觀察組患者治療和恢復時間均短于對照組(P<0.05);觀察組術中出血量和術后引血量均少于對照組,差異有統計學意義(均P<0.05),見表4。

表4 兩組患者治療情況比較()

表4 兩組患者治療情況比較()

3 討論

腱鞘囊腫是關節或腱鞘附近的一種良性腫塊,內含膠凍樣物質。由結締組織局部營養不良、慢性勞損或關節、韌帶發生的退行性黏液性改變等多種因素造成[6]。患病早期該腫塊質地較軟,觸碰時能有輕微波動感,隨著患病時間的增長,腫塊逐漸纖維化,質地變硬,按之有酸痛感[7]。在患病后期可出現關節部位的屈伸活動受限,當囊腫壓迫局部肌腱及神經后,可造成患者肢體遠端的肌肉萎縮,甚至出現遠端皮膚麻木等癥狀[8]。對于反復發作和后期囊腫堅硬的情況,臨床常采用手術治療。

傳統的切開手術治療對腱鞘囊腫患者有一定的療效,能快速地切除囊腫和粘連組織,降低疾病的復發率,但患者創口較大,術后瘢痕呈長線狀,影響美觀,且傳統的切開手術由于切口較大會造成肌肉、血管和神經的相應損傷,使得患者恢復較慢[9]。在手術過程中需要做廣泛的組織分離,會導致手術時間相應延長,出血量較大,對患者的預后有一定的影響。既往研究指出,傳統的切開手術對囊腫的完全切除具有一定的難度,會造成患者治療效果差的情況出現[10]。而內翻縫合術在傳統切開手術的基礎上做出進一步優化,在手術過程中簡化縫合過程,從而減少了手術的時間,減少患者的出血量,不僅囊腫清除效果好,同時還降低了術后并發癥的發生率。既往報道指出,內翻縫合術在腱鞘肌瘤剔除術中的應用效果好,可有效減少手術對身體造成的損傷[11]。故本文主要分析內翻縫合術在治療腱鞘囊腫患者中的臨床應用價值。

本次研究結果顯示,觀察組總療效高于對照組,說明內翻縫合術與傳統的切開手術相比較,臨床治療效果更佳,能有效改善患者的癥狀,使得患者關節活動功能恢復較快。推測原因在于縫合過程中加強皮下組織和膜壁的接觸,讓囊壁與軟組織充分粘連,促進了術后囊液的吸收,可有效提高手術的治療效果。另一方面,在術后恢復過程中,改善患者的疼痛情況,可以顯著提高患者的配合度和生活質量。研究結果顯示,術后觀察組患者VAS、并發癥發生率及復發率均低于對照組,說明內翻縫合術可減輕患者疼痛,降低并發癥的發生。分析原因在于內翻縫合術將傷口徹底縫合,術中創傷較少降低了出血量,在縮短手術時長的同時預防了感染的發生,減少患者在術中的損傷。本次研究結果指出,觀察組患者治療和恢復時間及術中出血量和術后引流量均少于對照組,說明內翻縫合術后患者的恢復時長更短,也間接證實了該手術相較于傳統切開手術的臨床治療效果更佳。

綜上所述,對比傳統切開手術,內翻縫合術治療腱鞘囊腫效果更加顯著,可有效減少患者的疼痛,幫助患者早日康復。