場、壩與衛、司

——川滇黔界鄰地區的軍政中心與市場中心

趙世瑜

(北京大學 歷史系, 北京 100871)

由于施堅雅的杰出貢獻(1)施堅雅:《中國農村的市場和社會結構》,史建云、徐秀麗譯,北京:中國社會科學出版社,1998年;W. Skinner, Rural China on the Eve of Revolution, Sichuan Fieldnotes, 1949—1950, S. Harrell and W. Lavely eds., Seattle:University of Washington Press, 2017.,對西南地區的場的關注日益增多(2)如李德英:《民國時期成都平原鄉村集鎮與農民生活——兼論農村基層市場社區理論》,《四川大學學報(哲學社會科學版)》2011年第3期;何凱:《“場權”、“市息”與鄉村社會——以1939年南部、閬中兩縣對雙柏埡場管轄權的爭奪為例》,《江漢論壇》2017年第5期,等等。;與此相關聯的,是對市場機制在傳統中國社會結構中所扮演角色的討論(3)如史建云:《對施堅雅市場理論的若干思考》,《近代史研究》2004年第4期;劉永華:《傳統中國的市場與社會結構——對施堅雅中國市場體系理論和宏觀區域理論的反思》,《中國經濟史研究》1993年第4期;王笛:《跨出封閉的世界——長江上游區域社會研究(1644—1911)》,北京:中華書局,2001年;任放:《中國市鎮的歷史研究與方法》,北京:商務印書館,2010年,等等。。像施堅雅一樣,只要是在四川及云貴等西南地區生活過一段時間的人,都會對鄉村地區的場留下深刻印象,所以不僅施堅雅在1949年調查之時會改變其研究計劃的初衷,同時也另有他人對此著書立說(4)如伊莎白、俞錫璣:《興隆場——抗戰時期四川農民生活調查(1940-1942)》,邵達譯,北京:中華書局,2013年;以及前引李德英文中提及的脫魯岱的《四川中和場調查》和燕京大學社會學系學生的畢業論文,等等。。鑒于論者多集中于近代中國的討論,而施堅雅對四川集場的觀察和論述也較少追溯更早的年代,本文選取了川滇黔交界的敘永地區為個案,對場與區域歷史發展整體脈絡的關系做一點粗疏的勾勒。

一、從《敘永廳志》的記錄說起

敘永位于四川盆地和云貴高原過渡帶的中低山地,明代該地區屬永寧宣撫司和永寧衛,在明末清初,兩者被先后分別改為敘永廳和永寧縣,屬敘州府,現屬四川省瀘州市。敘永的市場發育程度當然不如、而且其發展晚于四川盆地的腹心地區,也不如沿江口岸,至少是具有與后者非常不同的特點。

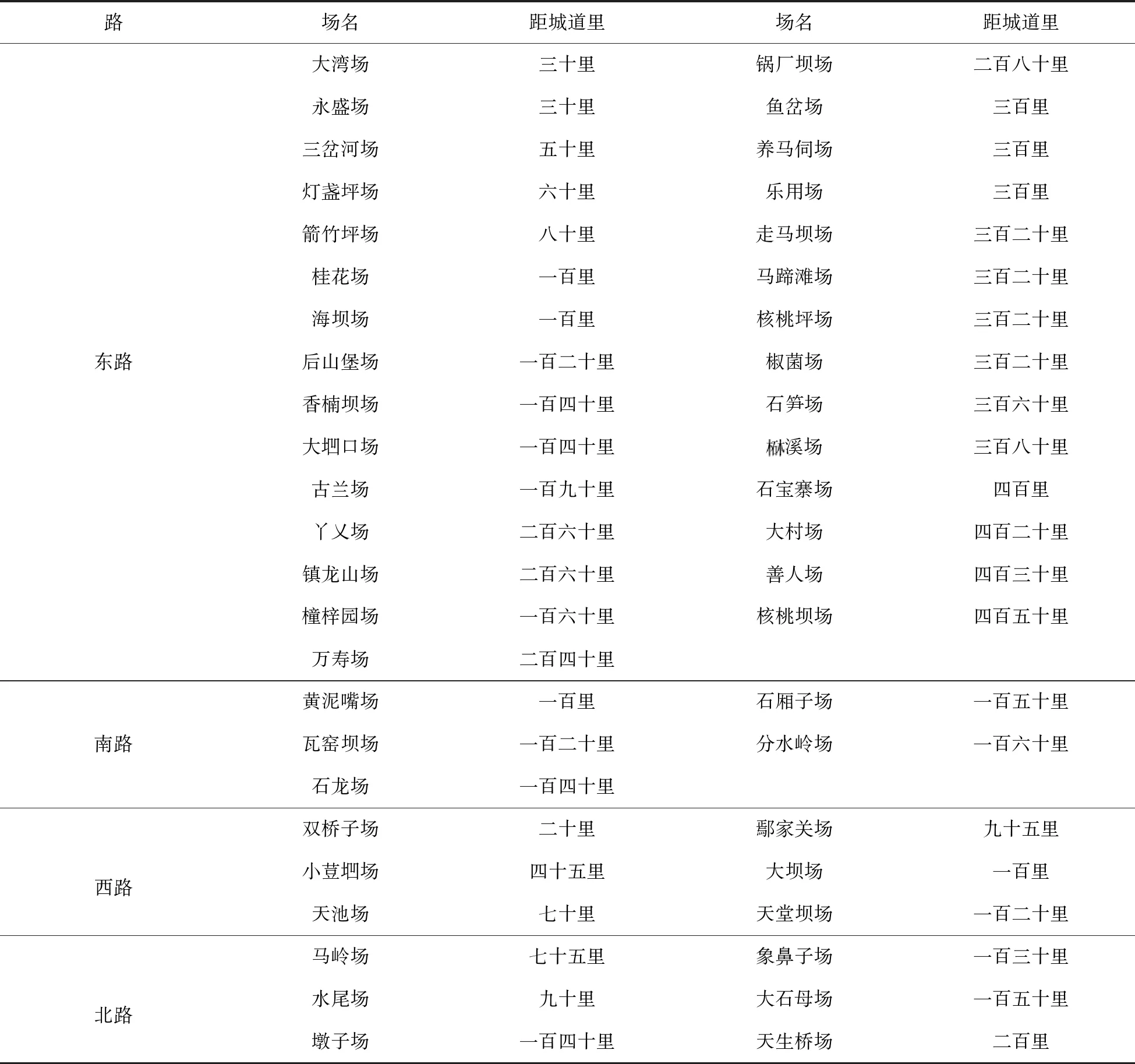

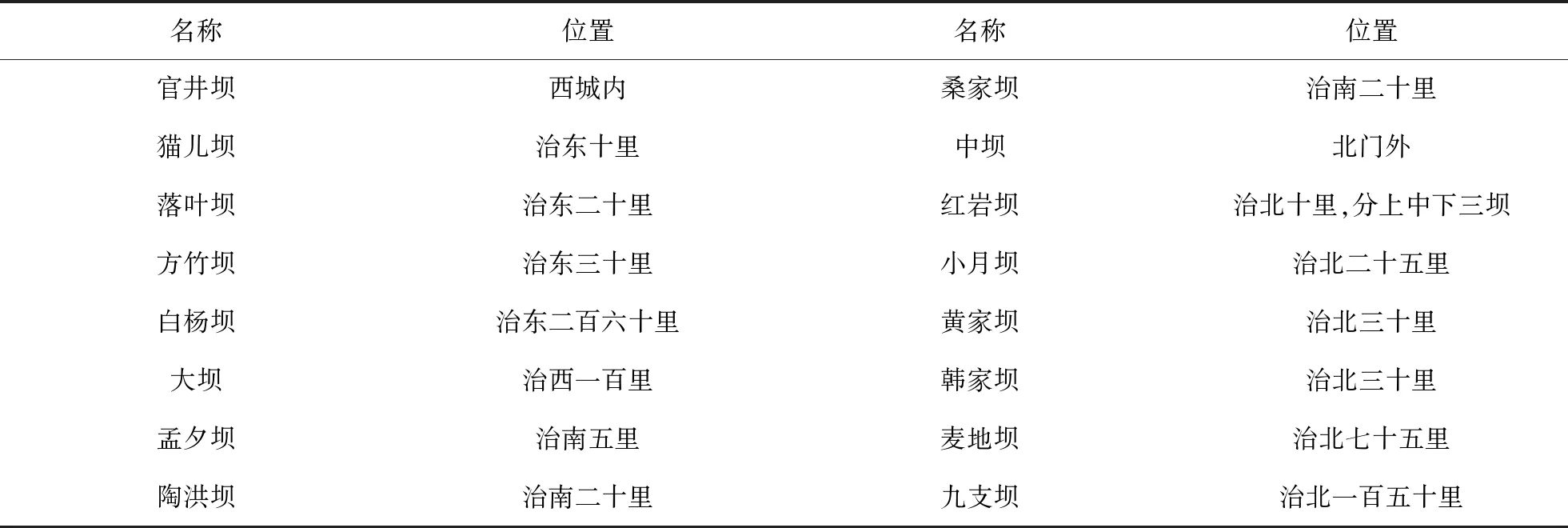

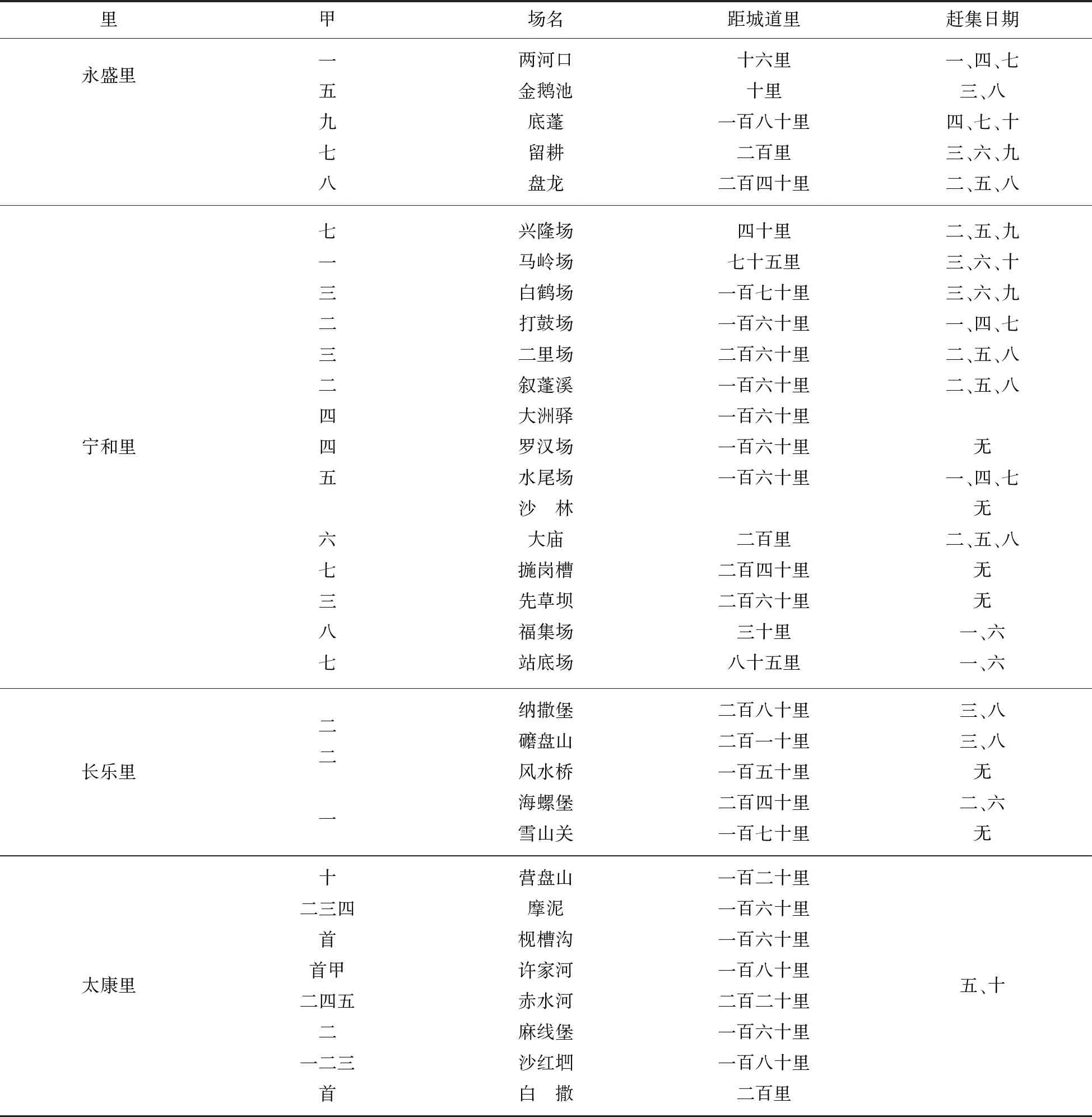

康熙《敘永廳志》對境內的場沒有任何描述,這當然不是因為此時完全沒有場的存在,只是因為“三藩之亂”剛剛平息不久,這里曾經歷了明清之際的戰亂破壞,百廢待興,所以地方志編纂十分簡略,只有兩卷。但到乾隆時期開始編纂、嘉慶時成書的《敘永廳志》,便記錄了場的存在,具體情況見表1:

表1 清代中葉直隸敘永廳的場(5) 表據周偉業修,褚彥昭等纂:嘉慶《直隸敘永廳志》卷十一《關隘志》,嘉慶十七年(1812)刻本,第2頁下-第10頁上。

如果我們相信地方志的記錄是比較準確的,甚至無須地圖,我們就可以發現一個奇怪的現象:在乾嘉時期,廳治以東的場的數量是29個,是其他三個方向的場的數量的4—7倍。這是地形橫長而治所偏西的原因導致的嗎?顯然不是。即使清代敘永廳所轄范圍比今天的敘永縣大,但也不會出現橫長的狀況。是境內的地貌存在很大差異所致嗎?有這方面的因素,但并不突出。這里大多數地區為中低山地,最高海拔1902米,最低海拔247米,東南較高而西北較低。如果說大量的場分布在較高的山地,或較高的山地分布著較多的人群的話,那就挑戰了固有的常識。

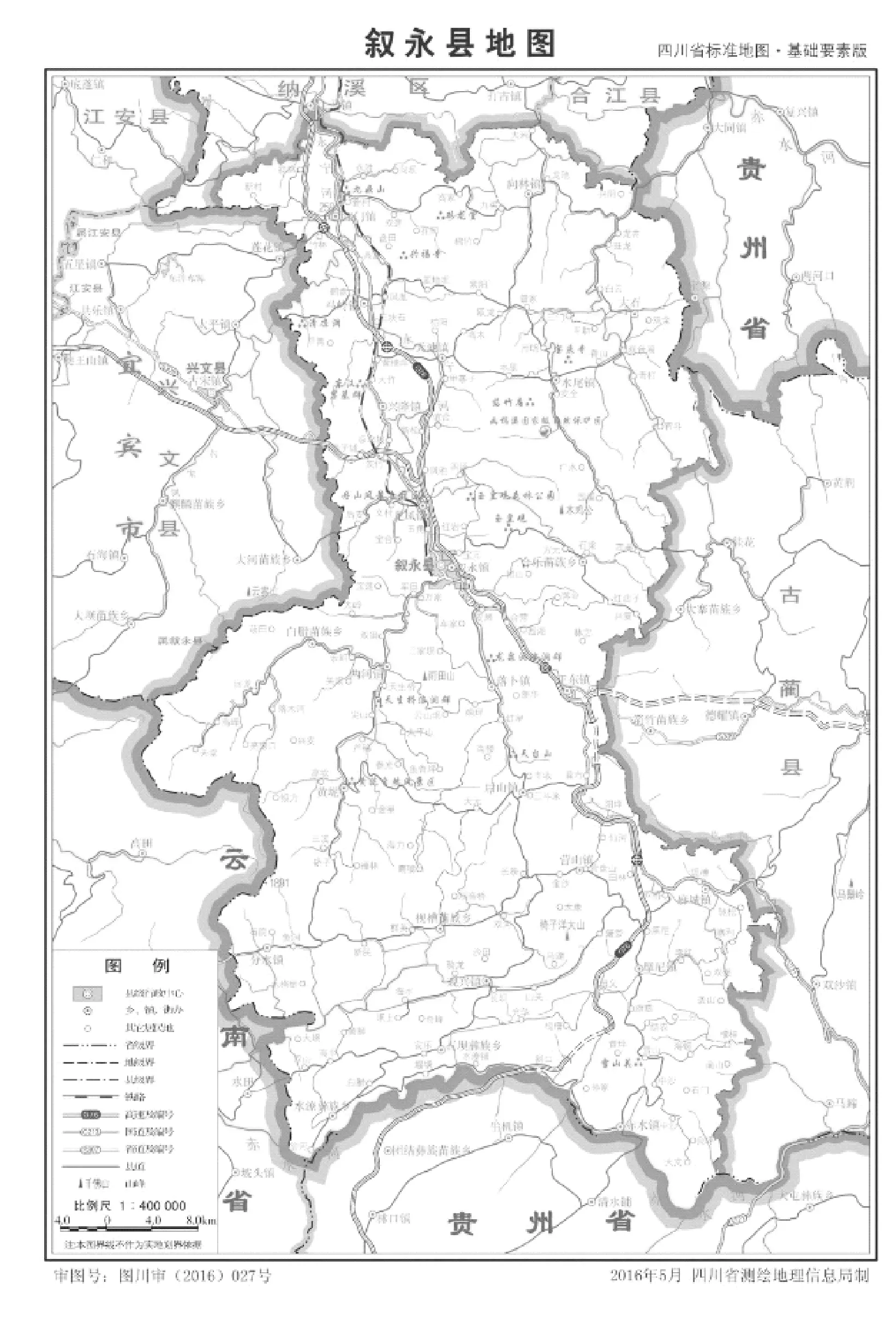

圖1 當代敘永縣域及其鄉鎮

如果我們觀察今天敘永縣域的周邊環境(見圖1),可知其北部是瀘州市,東部是宜賓市的長寧、珙縣和興文,西南毗鄰云南的威信、鎮雄,南部是貴州的畢節,東部是屬瀘州的古藺。從四川進入貴州和云南的通道,東路可以直接南下進入遵義,然后到達貴陽,不必經由敘永的地域;但從敘永向南或向西南,可以經鎮雄或畢節,再向西南抵達昆明,所以西路對敘永來說似乎是更重要的通路,敘永本地市場更應向西部偏移。

之所以出現這種與我們的常識理解沖突的現象,主要的原因是,雖然東部的平均海拔略高于西部,但前者的壩子即山間小平原或小盆地卻多于后者,有利于場的存在。另一個可能的原因是,清代的敘永廳是明代永寧宣撫司的地盤,不僅地盤較大,包括了日后的古藺縣和貴州的一部分,其東緊鄰赤水河畔的仁懷,距離遵義只有數十公里,由此可經遵義到貴陽,然后向西經安順、曲靖至昆明,所以清代敘永廳境內場的分布以東部為多,也是可以理解的。第三個可能是方志編者有意將西部的場置于對永寧縣的記述中,兩者合并起來看,就不顯得那么分布不均。但還有一個可能,就是本文試圖表明的,這里的場并不一定大量分布在海拔較低、地勢平坦的壩子中,會有一些場出現在海拔較高的、甚至空間逼仄的地方。

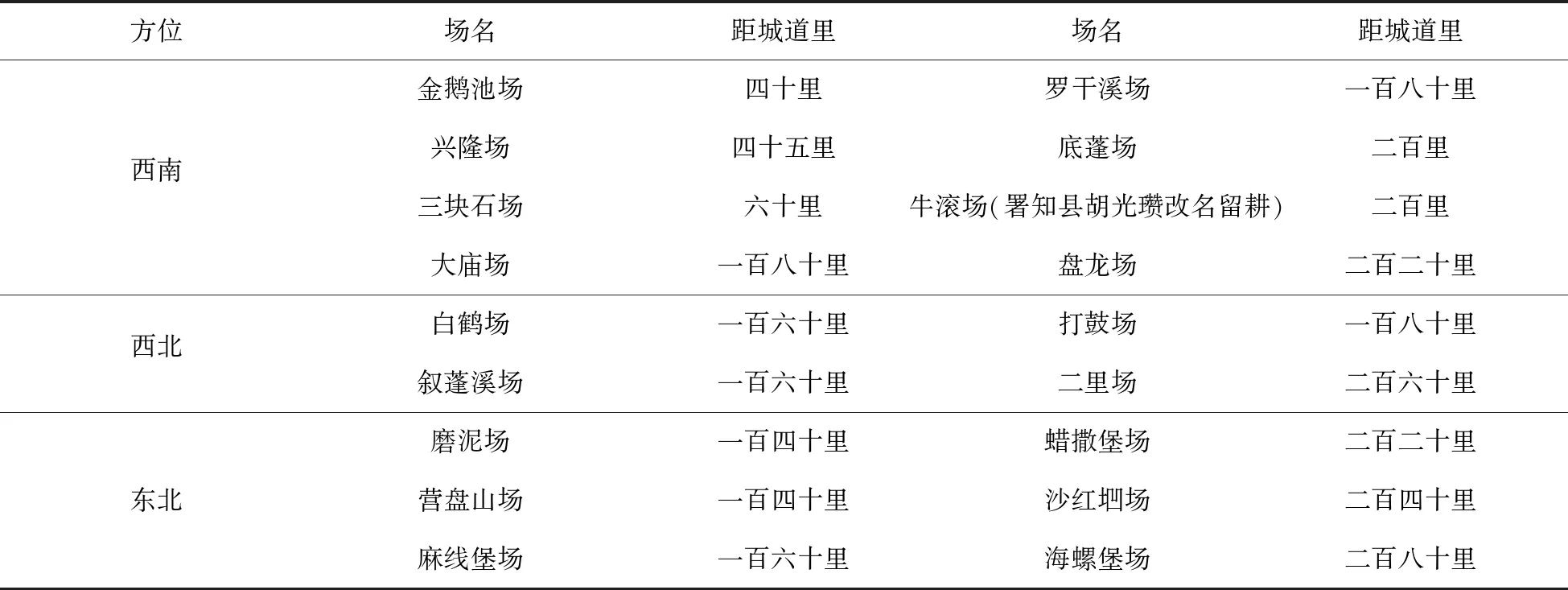

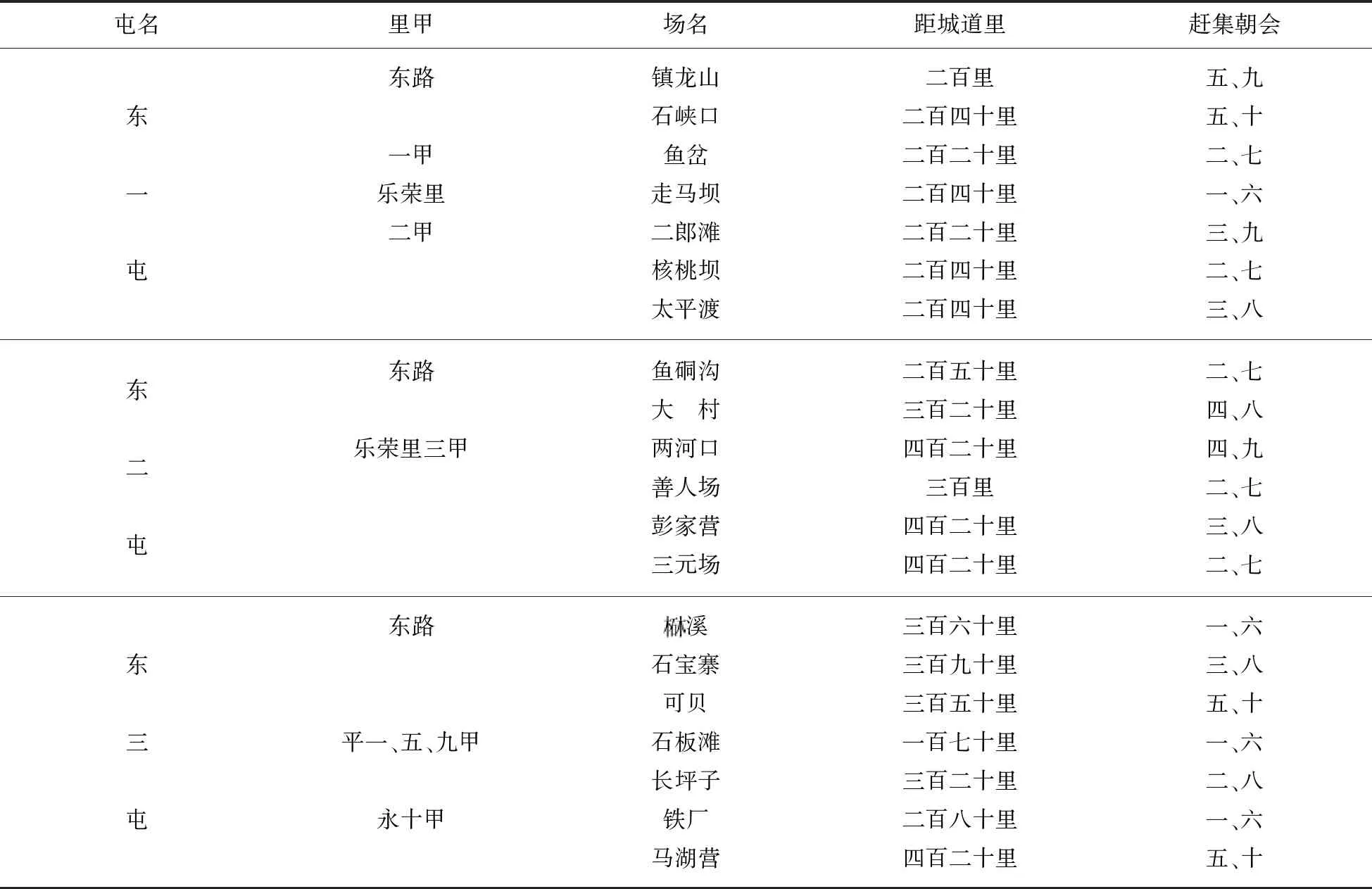

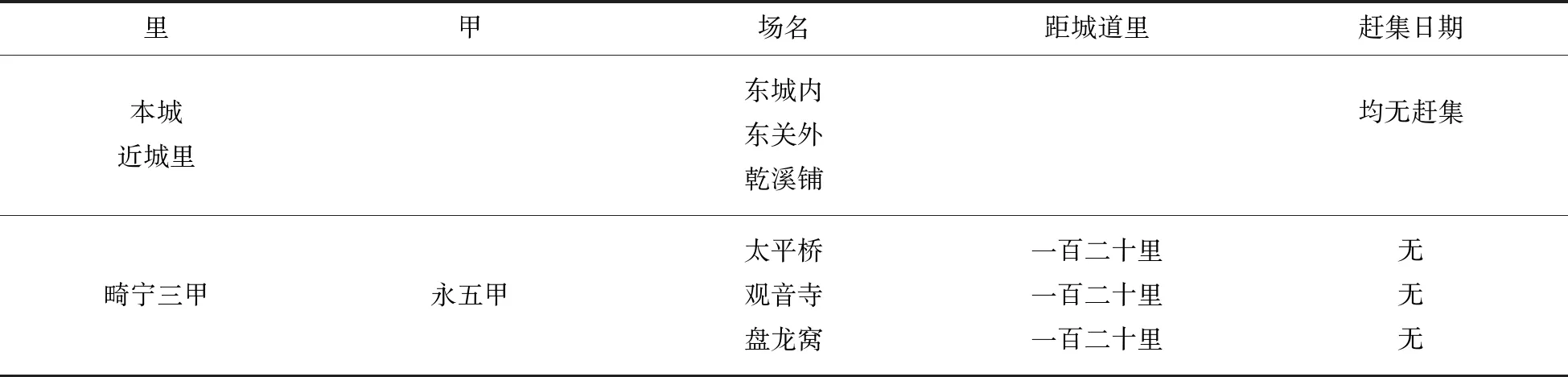

由明代永寧衛改置的清代永寧縣治雖與敘永廳同城,且永寧縣屬直隸敘永廳,但二者之間還是有明確的疆域分界:“永寧縣,東西距三百四十里,南北距二百里。東至赤水河,交貴州畢節縣界,二百六十里;南至天生橋,交敘永廳界,四十里;西至牛滾場,交直隸瀘州江安縣界,八十里;北至打鼓場,交直隸瀘州界,一百六十里;東南至石廂子,交敘永廳界,一百六十里……”(6)周偉業修,褚彥昭等纂:嘉慶《直隸敘永廳志》卷四《疆域志》,第1頁下-第2頁上。很明顯,清代永寧縣的縣域在靠西側的狹小地域。因此,由于從屬關系,這部廳志又記錄了永寧縣的場,具體情況見表2:

表2 清代中葉永寧縣的場(7) 表據周偉業修,褚彥昭等纂:嘉慶《直隸敘永廳志》卷十一《關隘志》,第2頁下-第10頁上。

很明顯,永寧縣的場主要集中在西部,在東部的則偏北,而這正與主要轄區在東部和南部的敘永廳的情況形成互補,大體形成空間上的分布均衡。所以,對本地的了解,不能只了解敘永廳的情況,還要將它與永寧縣的資料并讀,因為清代敘永廳和永寧縣是一個地域上的整體。

不過,對清代方志中記錄的這些場的情況也不能一概而論或估計過高。乾隆后期的永寧縣知縣祝萬年在任期間曾四處踏訪,寫下不少詩歌,如《剌撒堡道中》:

來往荒山頂,艱危一嘆吁。注坡蛇赴壑,盤嶺蟻穿珠。人跡爭飛鳥,吾生付仆夫。猓苗夸捷足,相視且睢盱。

又如《海螺堡》:

四山圍若甕,數姓聚成村。老屋依巖起,平田帶水屯。比鄰饒竹木,隔巷縱雞豚。差喜風淳樸,停輿欲細論。

再如《摩泥》(明時筑小石城于此,今廢址尚存):

要害川南地,摩泥扼吭橫。關浮天際雪(上為雪山關),樹老柳邊營(下為營盤山)。地瘠無殷戶,時平有廢城。頻來勞父老,扶杖又相迎。(8)周偉業修,褚彥昭等纂:嘉慶《直隸敘永廳志》卷四十三《藝文志》,第24頁下-第25頁下。

這幾個地方都是明代所城所在地,也都是表2中記錄設場的地方,但是交通極其不便,雖然當地彝族人、苗族人在山路上健步如飛,但祝萬年本人已把性命托付給他的仆人了。海螺堡應該是個山間的壩子,聚落規模很小,居民依然耕作著當年的屯田。摩泥是明代的千戶所,是入滇的烏撒道中咽喉,但在乾隆時期卻已“地瘠無殷戶”,看不到一個市場中心的景象。在本文末附錄的表5、表6中,清末蠟撒堡和海螺堡的場還有固定的場期,但是摩泥和雪山關的場期就沒有記錄了。由是可知,盡管并非方志記載的所有場都是這種情況,但顯然不能以一樣的眼光來看待這些方志的記錄。

二、明代二元體制的遺產

在另文中,我已討論過明代在這一地區的衛—司二元管理體制問題,知道在這里設立了同城的永寧衛(屬貴州都司)和永寧宣撫司(屬四川)(參見圖2),以及南邊的赤水衛、摩尼所、普市所,西邊的九姓長官司和太平長官司,也知道在明末“奢安之亂”后改土歸流,永寧土司被裁撤,改為敘永廳。清初衛所裁撤,永寧衛改永寧縣(康熙二十六年,1687),屬貴州威寧府管轄,雍正五年(1727)因管理不便,改隸四川敘州府,明代的衛、司同城就變成了縣、廳同城(9)參見覃影:《邊緣地帶的“雙城記”——清代敘永廳治的雙城形態研究》,《西南民族大學學報(人文社科版)》2009年第11期;趙世瑜:《衛所軍戶制度與明代中國社會——社會史的視角》,見《在空間中理解時間——從區域社會史到歷史人類學》,北京:北京大學出版社,2017年,第50-77頁;趙世瑜:《亦土亦流:一個邊陲小邑的晚清困局》,見趙世瑜:《在空間中理解時間——從區域社會史到歷史人類學》,第433-455頁。,治所之間由永寧河相隔(參見圖3)。

因此,清代直隸敘永廳的管轄范圍,就包括了今天四川瀘州市下屬敘永縣、古藺縣和納溪縣的部分,宜賓市下屬興文縣的部分,以及貴州畢節市、習水縣、仁懷縣和云南威信縣的部分。由于雍正八年(1730)后敘永廳成為直隸廳,永寧縣歸其管轄,這個范圍就包含了永寧縣域。

圖2 明代的永寧宣撫司和永寧衛

明初永寧衛的設置具有很重要的作用。“明洪武十三年,設衛隸黔,彈壓宣撫,修建石城”(10)宋敏學修,袁斯恭等纂:康熙《敘永廳志》卷一《城池》,康熙二十五年(1686)刻本,第10頁上。,說明在制度上土司是受衛所節制的。“明洪武五年,指揮楊廣率宣撫奢祿肇筑城”(11)周偉業修,褚彥昭等纂:嘉慶《直隸敘永廳志》卷十《城池志》,第1頁上。,也說明了這一點。但最為重要的,是其在明初開通水道和采辦皇木中的作用:

按舊志云,明洪武之前,南中不賓,斧斤無得而入焉。至洪武初,冊封蜀王,營建藩府,皆取蜀材。永樂四年,詔建北京行宮,勅工部尚書河南宋禮督木,先后凡五入蜀,監察都御史顧佐亦以采木至蜀,少監謝安在藺州石夾口采辦,親冒寒暑,播種為食,二十五年始還。(12)宋敏學修,袁斯恭等纂:康熙《敘永廳志》卷二《木政》,第34頁。

謝安為明正統時人,為采辦皇木,在今瀘州古藺的石夾口經營了二十余年,說明當時采木量極大。“石夾口十丈硐為宣撫舊隸,乃產楠木之所。明崇禎三年改土設流,將石夾口一帶奉撥與川東威遠衛。皇清康熙元年內裁衛,凡衛蜀地方與石夾口俱已歸并仁懷縣訖”(13)宋敏學修,袁斯恭等纂:康熙《敘永廳志》卷二《木政》,第34頁上。,說明這里原屬土司地盤,明末以后歸屬衛所。但西南各地多設衛所、土司,故采木除役使民夫外,也多利用衛所軍士。

方志中收有《王重光傳》,傳主曾為明中葉貴州布政司參議,“其入黔分守貴寧、安平,后先三載,多惠政,獨平蠻、督木二事最著”(14)周偉業修,褚彥昭等纂:嘉慶《直隸敘永廳志》卷四十三《藝文志·王重光傳》,第30頁上。。嘉靖時,永寧土司下屬落洪地方“蠻杜皮以私忿殺其賊張狗兒,合黑、白兩種蠻三萬,寇塞當路,焚廬舍廄……時新營三殿,貴州當采木,木產諸苗,而以羿蠻故,方命大司空,莫知計所出”(15)周偉業修,褚彥昭等纂:嘉慶《直隸敘永廳志》卷四十三《藝文志·王重光傳》,第30頁。。王重光說降了當地苗民之后,繼續留下采木。“隨山刊木,渡峽口、大落包、霧露溝,即土人所不到,無不備至。山則綴釘履,水則乘一木渡,瀕于死者數矣,有王、張兩指揮者相繼卒”(16)周偉業修,褚彥昭等纂:嘉慶《直隸敘永廳志》卷四十三《藝文志·王重光傳》,第32頁下。,說明采木確實動用了軍隊。

雖然皇木采辦勞民傷財,使大量原始森林消亡,但另一后果是建立了川黔滇地區通過長江水道與腹地的聯系,雖然最初是動員軍隊向地方強征物料,但到晚明以降也使外來移民大量進入這些山地進行拓墾,跨地域的市場網絡開始建立起來。

洪武十三年(1380),朱元璋命景川侯曹震治理從陜西寶雞到漢中、貴州從永寧到云南曲靖、四川從保寧到利州等幾條重要水道,用楊慎的話說,“川陜云貴四處,東西南北廣輪,經緯五千余里。置驛奠郵,榰橋架棧,劃險為平,通夷達華,航鯨波而梯鳥道,去嵽嵲而就夷庚”(17)周偉業修,褚彥昭等纂:嘉慶《直隸敘永廳志》卷四十三《藝文志·景川曹侯廟碑記》,第58頁上。,目的是強化帝國對西南地區的控制。其中永寧這一段最為險惡,所謂“其間水之險惡者,莫甚于永寧。其灘一百九十五處,至險有名者八十二(《明史》作十二)。石大者鑿之,水陡者平之,使舟楫得以通焉”(18)周偉業修,褚彥昭等纂:嘉慶《直隸敘永廳志》卷四十三《藝文志·開永寧河碑記》,第57頁上。。

曹震接到的諭旨是:“諭景川侯曹震前往四川永寧開通河道,合用軍民,四川都司、布政司、貴州都司即便調撥,大小官軍悉聽節制,如制奉行。欽此。”(19)周偉業修,褚彥昭等纂:嘉慶《直隸敘永廳志》卷四十三《藝文志·開永寧河碑記》,第56頁上。所以他在工程中“統計用軍三萬五千,夫四萬五千”(20)周偉業修,褚彥昭等纂:嘉慶《直隸敘永廳志》卷四十三《藝文志·開永寧河碑記》,第57頁下。。永寧河發源于敘永與云南昭通威信交界之尖山子(后文還將提及),上游稱清水河,北流至城,明代衛城與司城即在河兩側,有二橋連接。其再下接納溪水,在瀘州匯入長江干流。正是因為這條水路的打通,使敘永成為川南、滇東、黔北三省界鄰地區的物資集散地。本文討論的場、壩的發展,必須在這個背景下得以理解。

圖3 永寧宣撫司與永寧衛治所

因此,在明代,永寧衛的勢力要大于永寧土司的勢力,直至清代,土司與衛均已裁撤,甚至在衛改縣之后,原地域要從屬于在土司地盤上設立的敘永廳,但衛人的勢力仍然很大,原來作為衛城的西城也遠比曾作為司城的東城要繁華:

永舊隸蜀,古宣撫奢氏彝穴,壤接黔圉。明洪武十三年于其穴設衛隸黔,遂名。以宣撫永寧之名,取川屬諸邑之工,以建兩城;割川屬諸邑之田,以食軍伍,俾得控制。天啟辛酉歲,奢乃叛。崇禎辛未歲,川師削平。易宣撫為永寧廳,編土地為九里,附川之戎郡。噫!設衛控奢,奢叛且平,復何為哉!當路泥成制,議令川貴同城,有欲復宣撫之學者,旋寢于亂。且令其合學,暫附黔衛,東城宣撫學宮遂為衛有。國朝今上四年,衛人啟城稅之競,川巡臬楊公應魁因有分學之請。(21)宋敏學修,袁斯恭等纂:康熙《敘永廳志》卷二《藝文·永寧文廟碑記》,第47頁。

按照碑文作者的看法,當永寧土司改為敘永廳后,用來控制土司的永寧衛也沒必要繼續存在,但是當政者不能改變舊制,依然衛、廳同城。原土司的學校應該變為廳的學校,也不能實現,東城的土司學校便為衛人控制。直到康熙四年(1665)衛人提出應由衛城即西城征收川稅,分巡道楊應魁才提出分別設學的建議。衛人的強勢地位是明代的歷史情勢所決定的,直至康熙中葉衛所裁撤之后,雖然這種強勢大為減弱,但其在地方社會結構上的影響卻依然無法輕視。

衛—司二元體制的遺產又不止如此。在明末改土歸流之后,這里的治理方式仍具有濃厚的衛所色彩,即在一定時間內,并非論者論及的“州縣化”,而多少有點“衛所化”,作為一種過渡的形態。原來土司占據的壩子就被衛所接管:

以龍場壩壤接水西,且永屬正西北肇臥、泥河、巖上、巖下、水潦等處,俱系猓玀犭羿子、蔡家苗子,彝俗未改,情猶叵測,崇禎壬申修建土城,設守備一員、兵五百防之。以大壩接壤鎮雄,且民皆都長、苗子,又接興文縣屬五村都彝,厥性難馴,崇禎壬申修建石城,設守備一員、兵八百防之。(22)宋敏學修,袁斯恭等纂:康熙《敘永廳志》卷二《籌邊》,第36頁下。

永寧宣撫司雖然改為敘永廳,而且設置了里甲,但又“分為四十八屯,凡歸順有功土目,量功大小,授以副、參、游、守職銜,分董厥賦,名曰屯將。無事率民以耕,有事奉調以出”(23)宋敏學修,袁斯恭等纂:康熙《敘永廳志》卷二《籌邊·平藺設流記》,第39頁下-40頁上。。即將原來奢氏、安氏土司下屬的土目,納入軍隊的系統,實際上是讓他們負責管理屯田。據說順治元年(1644)孫可望途經此處時,“各屯將被戮者過半,死亡相繼,今無余矣”(24)宋敏學修,袁斯恭等纂:康熙《敘永廳志》卷二《籌邊·平藺設流記》,第40頁上。。故此,到清中葉以后,還可以看到較大數量的屯田在冊:

直隸敘永廳,原載屯旱田一千零七十九頃八十五畝九分七厘六毫三絲一忽一微二塵九纖三渺;永寧縣,原載屯田六萬零六百八十四畝;又普市廳,屯科田三千五百八十五畝三分;赤水河,屯旱科田一百頃八十五畝三分四厘五毫。(25)周偉業修,褚彥昭等纂:嘉慶《直隸敘永廳志》卷二十《屯田志》,第1頁上。按嘉慶《直隸敘永廳志》卷八《田賦志》的記載,敘永廳雍正六年清丈的結果是2049頃多,永寧縣雍正九年、十一年清丈結果是422頃多,所以兩地屯田的比例是很高的。

在一個明代的時候被視為“邑大于斗,山多于田,獸多于人”的地區(26)參見宗讓纂修:康熙《興文縣志》卷一《序》,康熙二十五年(1686)刻本,第4頁上。,不多的平坦壩子,多為衛所占有,如康熙《敘州府志》記述敘南衛,“凡武職一員,皆食有田。時當開創,各屬腴田聽其自擇”(27)何源浚纂修:康熙《敘州府志》卷三《屯田》,康熙二十六年(1687)刻本,第49頁下。。早期的許多場、壩就存在于這一二十萬畝的屯田區中。

根據光緒三十年(1904)前后編的《青陽張氏族譜》,居住在今天古藺二郎鎮白楊壩(見表3)的入川始祖大和公在明代移住本地:

原籍南京紫南府,明萬歷時職居御史,因直諫犯顏,謫為蜀之富順令。后值京師屢叛,是以忘返□都,就縣之玉鎮鄉寨子山黑巖下而家焉。未幾變起,余夷祖乃率侄可祿公創業白楊壩,孰知夷勢猖獗,祿公單騎窮追,遇難于邑之慈竹灣,非為子孫創業,何以至此。……遺三子,長可止,為白楊屯長,閭里之人皆宗之。次可仕,又其次可禎……恕公即禎公子也……官永樂時都司,適蒙恢剿全蜀,太子太保錦江侯王甄錄謀猷異能將士以備從征……上允嘉乃勛,著將陳家灣一隅作為酬功田地。至四世拱翼公亦理屯務,登大髦。……五世綱公繼其志,不幸早亡,兒孤親老,廳主憫之,為之維持調護,豁免里役浮差,降及五世,始由六世起派。(28)光緒《青陽張氏族譜》,美國猶他家譜學會藏殘本。該譜內容極為簡略,只有30余頁。

本段文字所述祖先故事,多有混亂之辭,應該源于口述。其祖先是否于明萬歷年間由南京來到川南,也未可知。但其中涉及的地名均非虛構,富順縣在明清屬敘州府,“玉鎮鄉”應為“玉正鄉”之誤,為當時富順縣四鄉之一,慈竹灣則在富順縣城以南約40公里。今古藺之地在明為永寧宣撫司地,入清為敘永廳地,陳家灣亦在古藺二郎鎮,與白楊壩相距約5公里,說明該族從晚明以來的相關敘事并非純屬虛構。

從上述模糊不清的祖先記憶中大體可知,始祖入川的萬歷年間正是明廷大舉剿滅敘州都掌蠻之時,天啟間又發生“奢安之亂”,即文中所謂“夷勢猖獗”的背景。文中記其二世可止公擔任“白楊屯長”,應該就是前面說的四十八屯的屯將,也就是投誠的土目。如果猜測不錯的話,張氏的祖先本是當地少數民族,即在平定“奢安之亂”時歸順的“有功”土目。文中提到的“永樂”應為南明“永歷”之誤。永歷二年(清順治五年,1648),晉榮昌伯王祥為錦江侯,即文中的“錦江侯王”,永歷四年(1650)又晉忠國公。所謂“恢剿全蜀”,應是指南明政權抵抗清軍之舉,可能張氏第三世接受了南明勢力的任命,入清后繼續在本地擔任“屯將”,所謂“廳主”應指清朝敘永廳的長官。直至其第六世失去了這個身份,成為普通的國家編戶。應該也就是在這以后,張氏逐漸改變為漢人的身份認同。

當衛所作為一個楔子打入土司掌控的地區和無人管理的蠻、彝、苗人活動區域之后,除了向朝廷提供大木等上供物料、監控土司和開辟屯田之外,并沒有徹底改變本地區原有的社會結構。在“奢安之亂”后永寧宣撫司改土歸流,原土司掌控地區被改造為類似屯田衛所的體制,如白楊壩成為白楊屯,土目成為屯將,土民變為屯民,社會結構開始變化。到清康熙中葉永寧衛改為永寧縣,特別是敘永廳成為直隸廳后,永寧縣成為敘永廳的屬縣,衛所體制日趨瓦解,即如以往的屯將也失去了原有的身份,衛人的強勢地位逐漸喪失,不過由于他們(及其祖先)以往對于屯田占有的權利,使這一身份長期存在于記憶之中,并被當地族譜不斷或顯或隱地重申。

三、敘永場、壩的凸顯

關于四川的場的記錄大多見于清代的地方志和地方州縣檔案,我們據之很難判斷場的早期起源。雖然“集場”的概念古已有之,但《永樂大典》所輯南宋瀘州的地方志《江陽譜》中記錄當地的村落,只有市和鎮,卻完全未見“場”這個稱謂。到明代,對場的記錄開始出現于文獻之中,但嘉靖《四川通志》對其全未提及,可能說明其普遍性和重要性還不足以引起編者的重視。

另一個現象是,即便清代的地方志普遍記載了“場”,在這里也是被放在《關隘志》里。到了光緒《續修敘永永寧廳縣合志》的時候,情況發生了變化,對“場”的記錄不再被置于“關隘”的部分,而放在了《輿地志》的“市鎮”里。我們雖然沒有證據說明為何如此,但簡單地推理,是清中葉的地方志編者對“場”有特別的認識,即這些“場”的起源是與“關隘”或者是與軍事性或行政性的地點有關的。就西南山地來看,控制住交通要津,就意味著控制了平原、盆地,以至早期的基層市場可能率先與這些特別的地點發生聯系。以我在西南山區的田野經驗,看到明代的所城或堡寨多在一個壩子附近的山上,形成一個通往該壩子的隘口,又可居高臨下地監控壩子。到了清末,山區得到更大程度的開發,山間平原或盆地形成了更為繁榮的聚落。同時,地方志的編者也有了市鎮的概念,因此把對“場”的記錄放在了一個不是很“特別”的、相對普遍的講述地域的概念之下。

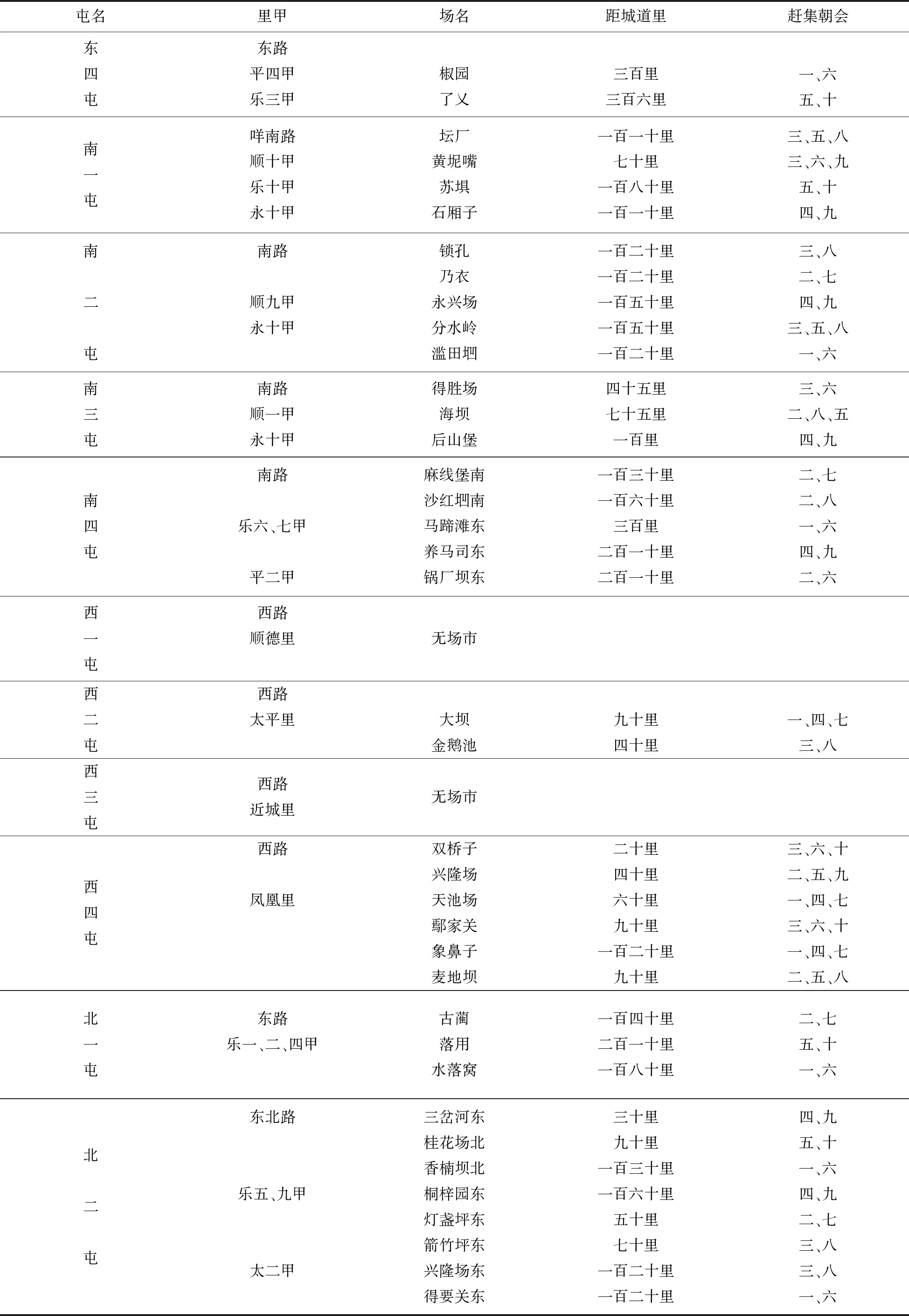

第三個現象是,嘉慶廳志中除了將“場”記錄在“關隘”(口)部分以外,還把“壩”記錄在這里。壩或壩子在西南地區就是或大或小的平原或盆地,后逐漸延伸到一般的平地,比如山間的平地。這些壩往往是最佳的定居地,因此政治、軍事中心和市場中心,直至較大的聚落,大多分布在這些壩子當中。這看起來有點矛盾,因為關隘或隘口表現的是山路上的要塞,而壩子是聚落所在的平地。我想這恰恰表明這些“關隘”多是壩子的出入口,因此在實際生活的意義上說,關隘是壩子的組成部分;但在政治控制的意義上說,關隘代表著統治者,而壩子里生活著被統治者,所以壩子也可以被視為關隘的組成部分(29)云南的一些學者也認識到,山與山之間的聯系要通過一個“關口”,“把壩子控制起來,山區之間就不能溝通了,這就涉及國家控制體系的問題”。也有學者提到一個例子,“看到舊州段氏土司的蛇山和兔娥土司,這兩個地方有個相似的地方,就是都選擇了一個隘口和一個相對高度和好防守的地方作為土司府,下面是一片良田”。參見趙凈泉整理:《“中國西南壩子社會研究”的田野對話》,見《大理民族文化研究論叢》(第六輯),北京:民族出版社,2017年,第628-629頁、第638頁。。

自然地理學者將云南地區的壩子定義為“內部相對低平、為人類不同程度利用的多種小地貌類型的統稱”,所謂相對低平的標準是內部地面坡度在8°或12°以下(30)參見童紹玉等:《云南壩子的成因與特征研究》,《云南地理環境研究》2007年第5期。。在生活語言中,“壩”可以被用于指稱大大小小的平地,比如鄉壩、場壩、坪壩、院壩等,上述學者最重要的表達是壩子是“為人類不同程度利用的”,也就是說,在特定歷史時期,許多后世的壩子也曾森林密布,即便相對平坦,也未必有人居住,甚至形成聚落。另有自然地理學者對貴州的壩子進行了遙感影像分析,識別出近1.4萬個處在6種地貌類型中的壩子,其每個壩子的平均面積在0.5平方公里上下,在各種地貌類型中的分布密度在每平方公里0.05—0.09個之間,壩子總面積占全省面積的4.52%(31)參見盛佳利、李陽兵:《貴州省壩子的空間分布及不同地貌區壩子——山地組合類型的探索性劃分研究》,《貴州師范大學學報(自然科學版)》2018年第2期。。在特定歷史時期,這個比例應該更小。由于壩子的總體占比較小,因此作為政治、軍事中心和市場中心往往建在壩子之中的比例就會很大。首先作為政治、軍事中心所在地的可能性會很大,在區域性市場發育水平提升之后,其作為商業中心的可能性也會增大,但作為農業種植地的比例就會相對縮小,這便是西南地區大量梯田存在的原因之一。這不是說壩子不種糧食,而是說對一個更大尺度的區域來說,壩子本身并不一定能代表區域內的糧產區。

表3 清代中葉敘永廳的壩子(32) 據周偉業修,褚彥昭等纂:嘉慶《直隸敘永廳志》卷十一《關隘志》,第3頁下-第6頁下。

表4 清代中葉永寧縣的壩子(33) 據周偉業修,褚彥昭等纂:嘉慶《直隸敘永廳志》卷十一《關隘志》,第9頁下。

由表3和表4可以看出,區域內東部和北部壩子較多,地勢相對平坦,西部較少,只有大壩一處。屬永寧縣地域內的壩子數量較少,且大多是所城所在地。大壩是明代大壩長官司所在地,即土司衙門占據的地盤,控御附近山區的都掌蠻。除了被衛所和土司城池占據的壩子以外,這些壩子往往也都是場的所在地,比如表1中所列海壩場、香楠壩場、鍋廠壩場、走馬壩場、核桃壩場、瓦窯壩場、大壩場、天堂壩場等,甚至有些設場的壩子并未出現在表3和表4所依據的方志記錄中。也許這表明,在地方志編寫的清中葉,場的意義變得大于壩子的意義,于是設場的壩子便被記錄在了場的分類中。此外,方志中記錄的壩子數量顯然要比場少,這一方面說明某種自然地貌是相對固定的,而場是可以不斷增設的,另一方面則說明場并不一定只設于壩子之上。

如果說,在場作為一個個區域社會的“中心地”之前,壩子實際上扮演了這些社會的“中心地”的角色,它們也將西南山地的散村聯結成了一個個區域網絡,如此,探討從壩子的區域網絡中心到場作為區域網絡中心的變化,就變得比較重要。這可能是一個從行政中心到市場中心的變化。

像大壩一樣,壩子應該是率先被衛所和土司城池占據的地方。清代永寧縣壩子的記錄是:后營壩,縣東城;落窩壩,縣東四十里;張家壩,赤水中所;毛家壩,赤水白撒所;石山壩,赤水右所。同樣,表2中東北方向的那些場也大都設在衛所系統下的那些堡。

我們同時也可以看到,明代已有許多寺廟建立在場壩上。比如,“大興寺,在桂花場。明嘉靖五年建,崇正十年民楊萬貴、康熙六十年民何君玉、乾隆三十七年僧性法等先后重修”(34)周偉業修,褚彥昭等纂:嘉慶《直隸敘永廳志》卷二十七《寺觀志》,第2頁下-第3頁上。;“海藏寺,在打鼓場。明成化十五年建,嘉慶十一年重修”(35)周偉業修,褚彥昭等纂:嘉慶《直隸敘永廳志》卷二十七《寺觀志》,第3頁下。;“萬麟山,在興隆場。明萬歷十年宣撫司文月捐建廟宇,乾隆二十三年重修”(36)周偉業修,褚彥昭等纂:嘉慶《直隸敘永廳志》卷二十七《寺觀志》,第13頁下。。雖然根據這些清代的記錄,我們不知道這些地方在建立寺廟的時候是否已經設立了場,但顯然可以說明這些設場的地方都是比較重要的聚落。已有學者討論過江南地區的“因寺成鎮”,其意義在于我們需要去了解這些建造寺廟的人群及其動機,也就是這些后來的基層市場是如何形成的。

目前我們還沒有看到較多細節的材料,來觀察這里場的形成時期人們的活動。這里用大壩的《陳氏族譜》和《趙氏族譜》(37)這兩份族譜系石穎博士提供,特致謝忱。中的零星材料來努力證實前面的看法。我們已經知道,大壩地近云南鎮雄,是明代設長官司、隸屬永寧宣撫司的土司壩子,由于居民多為土著族群,崇禎年間在這里建立了一座石城,也不知從何時起,有了大壩場的稱呼。大壩《陳氏族譜》是1997年才修的,尚為抄本。根據其《陳氏世系譜記》,其“原籍由江西江州遷湖廣黃州麻城縣孝感鄉,由孝感鄉于明末遷四川川南永寧衛,即今敘永縣所屬大壩太平里,遂家于此”。這個說法當然是“江西填湖廣”、“湖廣填四川”的常見套路,但其中寫到遷入永寧衛,而不是清代至今的地名永寧縣,說明還是有關于衛所的歷史記憶的。我們在陳氏老宅中看到個別清代的神主牌和較多新制的神主牌,其中記載年代最早的一塊上書:“高祖考諱天錫,生于順治丁酉年十月十五日卯時,系四川下南道敘永太平里落巖壩上古家屋基地分生長人氏,亡于乾隆丙辰年九月二十九日卯時,在太平里大壩城東門內忠保街身故。”這樣的文字格式,很類似墓碑上的格式,也許是從墓碑上抄的。又族譜上說:“大壩陳氏祭祀始祖和祖宗,雖未建立祠廟,但始祖考、始祖妣及其遠代祖宗考妣之墓地猶存,各宗族戶后代皆有沿襲。”這說明族譜中說其始遷祖陳攀桂及蔡氏率家人于明崇禎間遷居到屬于永寧衛的大壩,大體上是可信的。他們多半不是來自麻城孝感鄉,而有可能是地方志記載的大壩建石城后調來駐防的八百衛所軍士之一(一說是將瀘衛的兩個千戶所遷來大壩)。從這份族譜記載其清代的十代祖先的生卒地名來看,有幾處叫某某壩的,但完全沒有出現場的名稱。

稱祖先始遷于明末的并非只有大壩陳氏,興隆場白氏新編族譜稱:“本脈派自明朝末期,白應祥從湖廣省長沙紫竹園遷徙黃州府麻城縣孝感鄉,再遷徙重慶府永川縣馬坊場太坪里白家橋、白家巖。三房人從永川縣分上瀘州,長房白興元落業瀘州大廟(江安縣羅坎大廟),二房白享元(興乾)落業于敘永軍糧府永寧府忠義里五甲地名黃桷坪三塊石,三房白培元落業于古藺州(現為古藺縣)改姓姜名大興,仍用白氏字派二十輩。”這位敘永始祖的來歷應該是出自一塊墓碑:“白興乾,生于明朝天啟四年甲子歲一六二四年二月十三日寅時,系四川重慶府永川縣太坪里,地名白家巖生長人氏,卒于清朝康熙戊寅歲一六九八年九月二十七日午時,葬于敘永永寧府忠義里五甲地名蔡家塝宅右曲尺穴,立甲山庚向,有石碑為記。”(38)族譜中“永寧府”這個說法在元代文獻出現過,可能是設在永寧路的西南番總管府的俗稱;也可能是清代永寧縣的誤記,因為在敘永族譜中“敘永軍糧府”的說法也很常見,但正式名稱應為敘永軍糧廳,簡稱敘永廳,永寧縣為其屬縣。筆者很難判斷族譜中的記憶是來源于哪個。另,這里提到的幾份族譜都不是正式出版物,均為當地族人家藏。雖然也沒有提及是否軍籍,但在明末清初動蕩之際遷居屬于永寧衛的地盤,可能與前面所說的明末清初的“衛所化”有關。

另一份族譜是初修于1938年、二修于1993年的大壩街上《趙氏族譜》。該譜對祖先來歷的說法是,始祖趙嗣遠在元延祐間由江西府“出任”湖南長沙府,二世祖趙錢又于明景泰初遷至茶陵州茶城里睦親鄉十二都腰陂街天符土主邵王祠下。到了清代,其“遠祖”趙廷享“周游滇黔,由蜀回楚,路經永邑,見兩湖人云集下川南敘永東城,建修禹帝廟宇,俟工告竣,壽逾期頤而歸”。其后,九世士文、十世文蒲“來蜀貿易至永”,后來又將前后兩輩叔侄兄弟招來,其中九世士昌遷居太平里,并“于大壩倡修兩湖會館”后回了湖南老家,其他兄弟留居大壩。

這份多半是聯宗譜的材料反映了清代康熙年間有不少湖南人在西南做生意的情況,這其實是宋元以降江西、湖南、湖北人在西南經商傳統的延續。他們來回往返,有些人回了老家,有些人留居本地,族譜中的士昌公顯然是個非常重要的人物。他“亦來永寧河西小街子,始入大壩生理,買本省會館,裝塑金身。挺力爭場子,城內趕集”。族譜記其生于康熙丙戌年五月二十九日酉時,亡于乾隆丁未年三月十八日巳時,即康熙四十六年(1707)至乾隆五十二年(1787)間人,在大壩的這些活動應該發生在雍乾時期(39)前引嘉慶《直隸敘永廳志》記禹王宮建于雍正十二年(1734),正好在這個階段。。他雖然最后去世于湖南老家,但由于在大壩開創了基業,因此還是被族譜視為開基祖。這一時期,像趙氏這樣的外地商人不斷涌入本地,不僅控制了家鄉在本地的組織中心會館,而且積極競爭對場的權力,以獲取更大的商業利益。

這些例子形成了鮮明的對比,但卻又是敘永地區兩個不同時期的真實寫照。在明代,土司和衛所占據了較多的壩子,明末改土歸流(在相當程度上是歸衛所)后,衛所勢力占據了更多的壩子。但相關資料中未看到他們對場的爭奪和控制,也許說明場在當地的重要性還沒有那么大。但在隨后的一段時期,可能是由于康熙后滇銅等資源的需求增大,本地作為滇蜀物資轉運通道的重要性日益凸顯,場陸續出現,并在清代中葉成為外來移民爭奪的對象。我的假設是,清代中葉來自兩湖、閩粵商人與更早的漢人移民(包括衛所軍士后裔)形成了對場、壩的競爭,其各自的禮儀標識就是清中葉興修的會館和明代建造的寺廟。這種競爭導致了場在清代中葉以后的地方文獻中不絕于書。

在興隆場以北有個煙燈壩,當地有個關于老地名“花蛇洞”的民間傳說,講的是這里本是四川到云貴的大道,兩邊都是茂密的森林,林中洞穴里有條幾十丈的大蟒蛇,經常吃掉來往行人。后來來了一位外地口音、騎著大馬的將軍,將蟒蛇除掉,自己也被蟒蛇咬到,中毒身亡。此后這里得到開發,還留下一個“將軍墳”的地名,因此這個故事似乎也在表明外來的衛所軍人與地方開發之間的關系。換言之,在作為衛所軍人隱喻的將軍消滅了作為原始生態隱喻的蟒蛇后,森林才變為壩子,商路才變得通暢。這個故事可以和前面敘述的歷史過程相互映照。

余論:界鄰“邊緣”地區的超經濟特點

2015年8月,我們到敘永縣進行田野調查,在馬嶺鎮清涼洞看到一塊署明正德六年(1511)五月初一日時間的摩崖,依稀可見“四川都司瀘州衛前所十字正街……信士左道魁”率妻、子前來石天寺的字樣。聯系到興文縣《梁氏族譜》譜序中提到的,“其始祖諱璉,為明永邑協鎮,沒于官,墓今在永邑紅巖壩”,敘永姚氏亦稱其始祖姚有虞于明洪武間自麻城縣孝感鄉遷入,先住近城里九間樓,后亦居紅巖壩,等等,可知明代衛所軍士確實占據了許多壩子地區,特別是永寧河沿線的那些壩子。

后來我們又來到震東鄉的燈盞坪,這里基本上是山區,但現在通了高速公路,又有了煤礦。這個村現在規模很小,但卻是在一條通往赤水的傳統商道上。山路蜿蜒崎嶇,民房即在路的兩邊,也逐漸形成了一個場(參見文末附錄的表5、表6)。在這里我們聽到一首歌謠,似乎可以感受到民國時期這個小地方的重要性:

尖山子,波浪滾滾;謝連山,殺氣騰騰。

新房子的場合喝得嗆人,陳樹清是提刀血盆。

河壩頭矮矮小小,偽保長穿的衣服長短不巧。

我們還沒有弄清楚這里面的幾個人物的情況,也不知道名字是不是這樣寫,好像是當地的袍哥大爺一類。“新房子”找到了,據說當年是個賭場。我們很難想象這里曾經也是個場,因為這里根本不是壩子。后來這個地方變成了商道,既有了娛樂場所,也有了政治權力。光緒十八年,縣太爺還在這里立了一塊禁示碑,禁止人們在河里毒殺魚蝦和放火燒山。那么,究竟是在什么時間,經歷了怎樣的過程,在四川或者西南地區,場變成了施堅雅以及許多學者觀察到的那種近代鄉村的基層市場中心地(central place)了呢?

我們聽說附近的鄉鎮上除了漢人的場外,還有苗場,后來才知道震東鄉的苗場是敘永幾個較大的苗場之一。當時我們問二者有什么區別,當地人說,漢場是做買賣的,苗場是唱歌的,這立刻讓我想起廣西壯族的歌墟。在漢人尚未大批進入的西南山區,原來的土著族群并非沒有交易的需要和場合,只不過營造社會—文化網絡(通過唱歌和婚戀等)可能比營造商業網絡更為重要,這個習慣就一直留存下來。因為有了漢人經營的場后,土著族群更大的商業需求便可以在這里得到滿足。從苗場的情況看,也并非所有的場在早期都是貿易集市或只有貿易的功能。

明代衛所軍人到這個地方后,大多還經營屯田,然后逐漸在地化。2009年二修的震東《彭氏家譜》稱自己也是因為平定“奢安之亂”于明末從麻城孝感鄉遷居此處的。其中收有光緒十二年的《尖山子禹臣公墓左字派碑序》,其中說:“溯我祖達武公參軍率師,出征陣亡。于永邑之普市北門外附近土田,作酬庸焉。我朝康熙四年,二世祖先春公由楚北黃州府麻城縣孝感鄉舉家徙蜀,遂居于此。”普市原是貴州都司下的守御千戶所,清康熙二十六年廢入永寧縣。不管是否因祖先戰死而獲得了這塊可以納稅的土地,但相當長時間還是以務農為業。他家自三世起就居住在燈盞坪,到五世彭岫(即前述禹臣公之父)的時候開始有了一些實力,據說曾創修文峰寺。

我開始懷疑這里的場真正發展起來,主要的推動力是外來的客商。1935年,中央紅軍四渡赤水期間曾攻打敘永縣城,紅軍總部曾設于石廂子(今石廂子彝族自治鄉)的萬壽宮,可見這個偏僻的山鄉已有了江西人的會館。根據現存宜賓市檔案館的敘永軍糧府清代檔案,在更大的場中,如天池場、江門場、牛滾場都有萬壽宮,底蓬場有禹王宮。因此這一地區的場的發展,需要特別考慮外來的因素及此前后的土客關系。這種情況,與梁勇對清代巴縣客長與場鎮的研究基本一致(40)參見梁勇:《移民、國家與地方權勢——以清代巴縣為例》,北京:中華書局,2014年,第161-178頁。,也大體符合施堅雅的判斷。

綜上所述,自明初開始,來自四川省內外的衛所軍人成為敘永的強勢群體,他們和土司首領占據了本地的諸多壩子,且進一步打通了從腹地進入邊緣地帶的通道,在明末改土歸流之后,土司勢力大大退縮,失去了對壩子地區的控制權,商業力量也開始在這些地區蔓延,這些都為場的發展提供了不可或缺的基礎,所以前述方志里記載的一些場就建立在千戶所的所城和百戶所的堡。清代中葉后,外來的商人勢力逐漸在各個場中嶄露頭角,并日益擴展。

彭慕蘭教授提示我注意施堅雅模式中的腹心—邊緣關系的歷史演變過程,以及行政體系和市場體系之間的交錯關系。施堅雅教授指出,區域體系中各個層級與其各組成部分的經濟集中程度及其在該區域的腹心—邊緣結構中的地位存在差別,敘永的情況證實了他概括的六個特點。他同時認為,行政治所的正規行政屬性,大部分是由它在相關經濟中心地區域體系中的地位發展出來的(41)參見施堅雅:《中華帝國晚期的城市》,葉光庭譯,北京:中華書局,2000年,“中文版前言”第2頁、第301-302頁。,這表明了一種因果關系,在一般意義上說,也可以成立。敘永與中國其他“雞鳴三省”地區一樣,屬于“邊緣”,而且往往同時是幾個相鄰區域之腹心區的“邊緣”,而不是僅對應一個“腹心”。正是由于這樣的特點,國家也往往需要不同于常規(如位于不同層級的“腹心”的府、州、縣)的行政設置,對這類地區加強控制。敘永在相關經濟中心地區域體系中的地位雖然比較低,但永寧衛和永寧土司的“行政屬性”卻不一定在重要性上呈較低水平。它們與明代中葉以后的贛南巡撫和偏沅巡撫的情況類似,還更增加了衛所—土司二元結構的特點。這樣,這些界鄰/邊緣地區就成為施堅雅以府—州—縣城為中心地的市場/行政體系中的特例。

在討論19世紀末長江上游地區的市場體系時,施堅雅其實注意到了這一地區的特殊性。他說:“主要河流在瀘州和敘州府的匯合特別密集……這種‘粗紋理’的變化,就使多數大區內地區和較高級城市的分布的規則性受到了一定影響。”(42)施堅雅:《中華帝國晚期的城市》,第333-351頁。當然,他指的是今長江宜賓至瀘州段的情況,即川南地區北部的情況,而且是在一般意義上理解江河及其流域與市場體系的關系。而敘永則是川南的南部,在施堅雅勾勒的敘州、瀘州與云南昭通三個中心地之間,以他將“邊緣”的森林砍伐視為城市化后果的觀點,這里是被“去中心地化”的。如前所述,明初這一帶地區的開發,包括水道的疏通,是明代國家對西南木材的需求,這種需求是以上供物料的形式交納的,而不是通過市場行為。因此,在晚明以前,這里的行政設置(衛所和土司)更具有超經濟強制或非市場化的取向,其主要作用就是控制和奴役。相反,以改土歸流和撤衛并縣為代表的衛所和土司的消失,倒與市場化有關。

本文試圖說明,在一個曾經市場化程度不高的西南多山地區,代表不同因素的力量造就了敘永的場的形成與發展;而代表帝國擴展的行政力量與后來代表市場化的商業力量之間,并非一開始就是像施堅雅分析19世紀后期的市場體系所看到的那種因果關系。正如我在另文中指出的,晚明帝國的邊疆拓展,這些地區原住族群的起事,以及此后的改土歸流,既是政治經略的結果,也是人口流動和商業化的結果(43)參見趙世瑜:《明朝隆萬之際的族群關系與帝國邊略》,《清華大學學報(哲學社會科學版)》2017年第1期。,但這樣的巨變,既是16世紀后中國自身的變化,也是世界的變化,在這些變化發生之前,中國西南的市場體系狀況如何及其與行政體系的關系如何,都還是個問題(44)有一個看起來相反的例子,明萬歷《貴州通志》記載普市千戶所所在的“普市,山名,夷民為市于此,故名”(王耒賢、許一德纂修:萬歷《貴州通志》卷十一《普市所》,萬歷二十五年(1597)刻本,第44頁上)。這里“不務農桑,專事貿易”(王耒賢、許一德纂修:萬歷《貴州通志》卷十一《風俗》,第45頁上),似乎說明這里在衛所建立前已是一個區域性市場中心。在元代文獻中有“普市關”的記錄(見《元文類》,《國朝文類》卷四十一,《四部叢刊》至正影印本),也有人認為,自唐開元時,這里就是茶馬貿易的場所。不過還是需要弄清“普市”是源自彝語還是源自漢語的“市”,比如普市正南的元代普安路、明代普安府,在唐稱盤州,就都是彝語的音譯。普市原屬敘永普站鄉,后并入震東鄉,萬歷《貴州通志》記載這里有大量屯田,但在清代方志中并沒有記錄這里的壩子和場,可能衛所裁撤之后完全變成一般的農業區。楊慎有《普市》詩云:“孤城比屋雪封瓦,重露濃嵐冪四野。飄飖風凹巧回鳶,凝涸冰槽工溜馬。倦客落日投主人,冷突無煙炊濕薪。敢辭白首御魑魅,眼見木夫尤苦辛。”(楊慎:《升庵集》卷二十四,文津閣四庫全書本)可知在明中葉,這里比較蕭條,所謂“木夫”可能是指砍伐、運輸大木的夫役。相反,他在詩中并未提及這里商業繁榮的景象。。

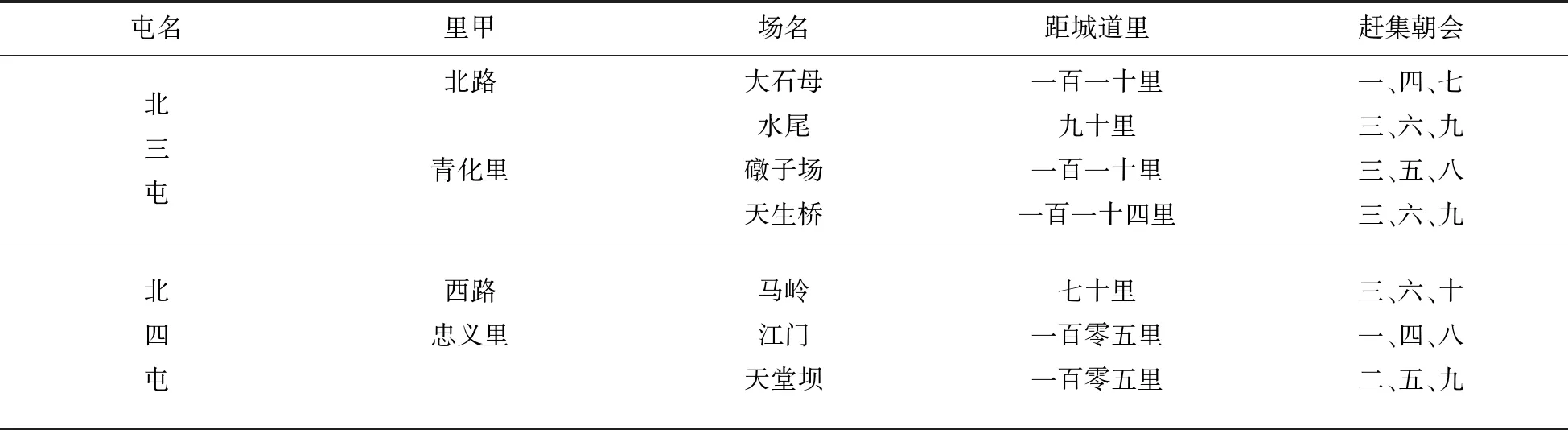

最后,我將清末敘永地方志中記錄的永寧縣和敘永廳內與場有關的信息分別制表(表5、表6),附列于文末,不僅可以與前列清中葉的情形做一對比,也可以說明這個三省界鄰山區的場的增長及其在空間上的均衡是較晚近的事情。

表5 清末敘永廳場一覽(45)據鄧元鏸等修,萬慎等纂:光緒《續修敘永永寧廳縣合志》卷四《輿地志·市鎮》,光緒三十四年(1908)鉛印本,第1頁下—第7頁上。

續表

續表

表6 清末永寧縣場一覽(46)據鄧元鏸等修,萬慎等纂:光緒《續修敘永永寧廳縣合志》卷四《輿地志·市鎮》,第1頁下-第7頁上。

續表

附記:本文原系受彭慕蘭教授邀請、為由施堅雅教授的學生郝瑞、蕭鳳霞等人發起在香港舉辦的施堅雅教授逝世紀念會所提交的論文,因當時自覺論文不夠完整而臨時取消與會,后經補充修改,但因近兩年旅行不便,未能深入進行田野調查,仍嫌粗陋。感謝彭慕蘭教授對拙文初稿提出的寶貴意見,本文做了相應的修改和回應。