新生兒保健專科建設專家共識

(中華預防醫學會兒童保健分會)

健康和疾病的發育起源(developmental origin of health and disease,DOHaD)學說認為,生命早期的健康狀況對人一生的發展起到重要作用[1]。在全生命周期的健康管理環節中,新生兒期是兒童生存和發展的關鍵時期之一。在世界衛生組織(World Health Organization,WHO)和聯合國兒童基金會(United Nations Children′s Fund,UNICEF)的倡導下,世界衛生大會于2014年通過了《每個新生兒行動計劃:終結可預防的死亡(every newborn action plan,ENAP)》[2]。ENAP中涵蓋了以循證為依據的新生兒保健技術推薦措施和服務管理指標,旨在倡導各國采取一系列措施,提高新生兒期的保健服務質量,消除可預防的新生兒死亡。2020—2022年,國家衛生健康委婦幼司開展新生兒保健特色專科建設評估工作,在全國遴選了一批國家級新生兒保健特色專科,引導各地持續加強新生兒保健內涵建設、完善新生兒保健服務、落實質量安全管理,提供有溫度、有人文的醫療保健服務[3]。

為了持續提升各級醫療保健機構的新生兒保健專科服務能力,根據《中國兒童發展綱要(2021—2030年)》[4]和《健康兒童行動提升計劃(2021—2025年)》[5]要求,參考國際指南中新生兒保健服務的質量評估標準,結合我國兒童保健工作實際和相關標準[6],制定本專家共識。共識中所指新生兒保健專科不僅局限于傳統意義的新生兒科和兒童保健科,而是涵蓋了為新生兒提供醫療保健服務的所有專業科室。

1建設目標

圍繞新生兒的生存和發展,以兒童早期發展理論為基礎[7],貫徹“養育照護框架”中良好的健康、充足的營養、回應性照護、早期學習機會和安全保障五大措施[8],為新生兒提供自生命之初開始的、連續的健康管理服務,包括針對正常新生兒、高危新生兒和患病新生兒的篩查評估、咨詢指導、疾病救治、隨訪干預、早期發展促進等個體醫療保健服務,以及建立和管理轄區新生兒保健服務網絡和新生兒危急重癥救治轉診網絡,實現降低新生兒死亡率、控制和減少影響新生兒生長發育的風險因素、早期識別和干預新生兒生長發育偏離、全面提升新生兒健康水平的目的。

2服務內容

2.1出生前服務

根據孕早期、孕中期、孕晚期的不同階段,依據胎兒的發育特點,為正常孕婦提供常規孕產期保健咨詢、健康指導和胎兒監測,為高危孕婦提供遺傳咨詢[9]、產前篩查、產前診斷、多學科會診等服務。有條件的機構可開設胎兒發育咨詢門診。

2.2出生時服務

每個分娩現場至少有1名熟練掌握新生兒復蘇技能的專業人員。如果有高危因素,則需多名醫護人員在場,組建可熟練掌握復蘇技術的團隊[10]。新生兒科醫生在高危妊娠分娩前進產房/手術室,負責高危兒的搶救和床旁監護工作。

規范開展新生兒早期基本保健服務,包括出生后立即徹底擦干新生兒、持續不間斷的母嬰皮膚接觸、延遲結扎臍帶、盡早完成第一次母乳喂養、眼部護理、肌注維生素K1、對生命體征穩定的早產兒/低出生體重兒實施袋鼠式護理等[11-12]。

評估新生兒狀況,根據評估結果分別轉入母嬰同室、新生兒病房或進行院外轉運。經評估需轉新生兒病房或院外轉運的新生兒,轉運前應積極救治并維持生命體征穩定[13]。

2.3母嬰同室服務

兒科/新生兒科醫生負責管理母嬰同室新生兒,包括每日常規查體、高危兒分級分類管理、常見問題處理等。履行新生兒分診、高危轉診職責,對家長進行新生兒健康知識宣教,及時溝通新生兒情況[14-15]。

實施新生兒早期基本保健,落實24小時母嬰同室等愛嬰醫院服務要求[16],做好每個產婦的乳房護理、母乳喂養知識技能的宣教和床旁指導。

規范住院期間新生兒護理,按時完成卡介苗和乙肝疫苗接種。督促家長完成新生兒疾病篩查。情況不穩定或有高危因素者推遲洗澡并及時轉診處理。

進行母嬰出院前評估,識別高危新生兒。提供新生兒出院前保健指導,指導家長使用《母子健康手冊》進行兒童生長發育監測。正常新生兒轉至常規兒童保健機構接受新生兒訪視,高危兒按醫囑定期接受隨訪管理。

2.4新生兒科或新生兒重癥監護病房服務

2.4.1入院后服務內容

按照要求進行新生兒病房和(或)新生兒重癥監護病房(neonatal intensive care unit,NICU)建設,規范開展新生兒疾病診療和救治[17-18]。落實早產兒臨床管理規范和流程[19],對早產兒開展呼吸支持、營養支持、常見病危重病識別、袋鼠式護理、發育支持護理等院內綜合管理,進行早產兒視網膜病、聽力等疾病的篩查和治療[20]。按照愛嬰醫院管理規范和流程,促進住院新生兒母乳喂養。制定并落實母乳接收、管理和使用的各項規范[21-22]。

2.4.2出院前服務內容

兒科/新生兒科醫護人員參與新生兒出院前綜合評估和管理。與養育人充分溝通,了解家庭養育環境和育兒心理準備,綜合考慮不同醫療條件、技術水平、家庭養育水平等因素,評估新生兒能否出院。做好早產兒圍出院期管理,創造母嬰同室條件,鼓勵家庭參與式照護,提供喂養、家庭養育、日常護理及常見問題處理等相關指導,使患兒更易于從醫院到家庭的平穩過渡[23]。指導高危兒家長按醫囑定期進行高危兒門診/新生兒科門診隨訪。

2.5兒童保健門診服務

開設新生兒保健門診,提供新生兒生長發育監測及指導,開展科學喂養、家庭養育、日常護理、疫苗接種等咨詢指導。加強新生兒出院后監測,預防高膽紅素血癥等疾病發生[24]。

加強新生兒遺傳代謝性疾病、聽力障礙、先天性心臟病等的初篩、復篩、診斷、治療及轉診服務,做好新生兒疾病篩查結果異常兒童的隨訪和管理。有條件的機構可開設新生兒疾病篩查門診。

開設高危兒隨訪門診,按照高危兒分級分類管理要求對高危兒進行出院后隨訪和專案管理。按照早產兒管理指南和高危兒管理技術規范等[25]進行早產兒的生長發育監測、營養喂養指導、預見性發育指導,以及生長發育偏離兒童的篩查、評估、干預和康復理療等綜合服務。

2.6轄區群體保健服務

收集、分析和反饋轄區新生兒保健相關數據和信息。掌握轄區新生兒死亡、疾病發生狀況和健康影響因素,了解轄區新生兒保健服務的提供現狀。

接受轄區新生兒危急重癥轉診網絡的新生兒會診、轉診、救治等工作,保證綠色通道暢通。婦幼保健機構按照衛生行政部門要求組織轄區內新生兒死亡評審,其他機構應積極參與新生兒死亡評審工作。

3質量安全管理

3.1質量評估指標框架

2016年和2020年,WHO先后發布了《改善醫療機構母親和新生兒保健服務質量標準》[26]和《改善醫療機構早產兒和患病新生兒保健服務質量標準》[27],提出了為新生兒提供高質量保健服務應滿足的8個領域的質量評估標準。

①在胎兒期、分娩時和產后早期為新生兒提供高質量的、以循證為基礎的醫療保健服務。

②具有良好的轉運體系,為患病新生兒提供及時、有效的轉診服務。

③強調以家庭為中心的服務理念,與新生兒家庭進行有效溝通,及時回應和滿足新生兒需求。

對高等教育的供給側改革過程來講,堅守高等教育的內涵式發展始終是一條發展主線,并且在制度邏輯上呈現為結果導向和質量導向的突出特征,這一點從教育部提出的諸如“滿足人民群眾接受高等教育的多樣化需求”“完善人才培養質量標準體系”“優化學科專業和人才培養結構”“健全教育質量評估制度”“教育協同創新”[12]等諸多制度邏輯中可見一斑。

④充分尊重、保護和實現新生兒的權利和尊嚴。

⑤對新生兒及其家庭提供情感和心理方面的支持,提高其保健技能。

⑥醫護人員有能力、有熱情,通過多學科協作機制,積極為新生兒提供連續的保健服務。

⑦醫療機構有良好的硬件環境、房屋設施、設備藥品、醫療用品、日常管理制度等。

⑧衛生信息系統能夠有效利用數據,確保及早采取恰當行動改善新生兒健康。

3.2質量安全管理要點

考慮我國新生兒保健服務現狀、需求和發展[28-31],參考上述質量評估指標框架,建議重點關注以下方面的質量提升。按照各項新生兒醫療保健質量管理標準開展全環節質量安全管理[32],制定醫療質量安全管理年度工作計劃、實施方案和考核制度。

①建立完善的新生兒質量安全管理組織架構,明確人員崗位職責,制定質量控制指標體系,建立質量控制績效考核機制。

②落實新生兒院感防控管理制度,制定新生兒常規保健、危急重癥新生兒救治、高危兒隨訪管理等服務流程。

③建立良好的產科、兒科/新生兒、兒童保健科等多學科合作制度,形成運行良好的院內外轉診流程,完善孕前、孕期、產時和產后早期醫療保健服務轉介機制。制定并落實多學科參與的危急重癥新生兒病例會診制度、新生兒死亡病例討論制度等,發現管理和服務中的問題,提出干預措施并持續改進。

④新生兒保健門診與疾病診療門診嚴格分區、動線合理,設施符合兒童特點。有獨立的新生兒保健診室,具備提供新生兒健康評估、神經行為發育評估指導、母乳喂養咨詢指導、高危兒管理等服務的功能區域。

⑤設立父母課堂,配備教學設備和宣傳資料。利用新媒體開展新生兒家庭養育、早期發展促進等宣傳教育活動,滿足新生兒健康需求、提高家庭養育技能。

⑥實施電子化病案管理,規范使用服務記錄表單,加強新生兒保健信息管理和數據分析利用。加強院內產科母親妊娠期信息、新生兒保健和高危兒管理等信息互通共享。開通患者信息化服務端,指導家長線上監測新生兒的生長發育、疫苗接種、營養喂養狀況。

⑦利用轄區婦幼健康信息網絡,探索將個體和群體、臨床和保健信息數據有效交換和利用,推進智慧管理、智慧醫療保健在新生兒保健領域的應用。

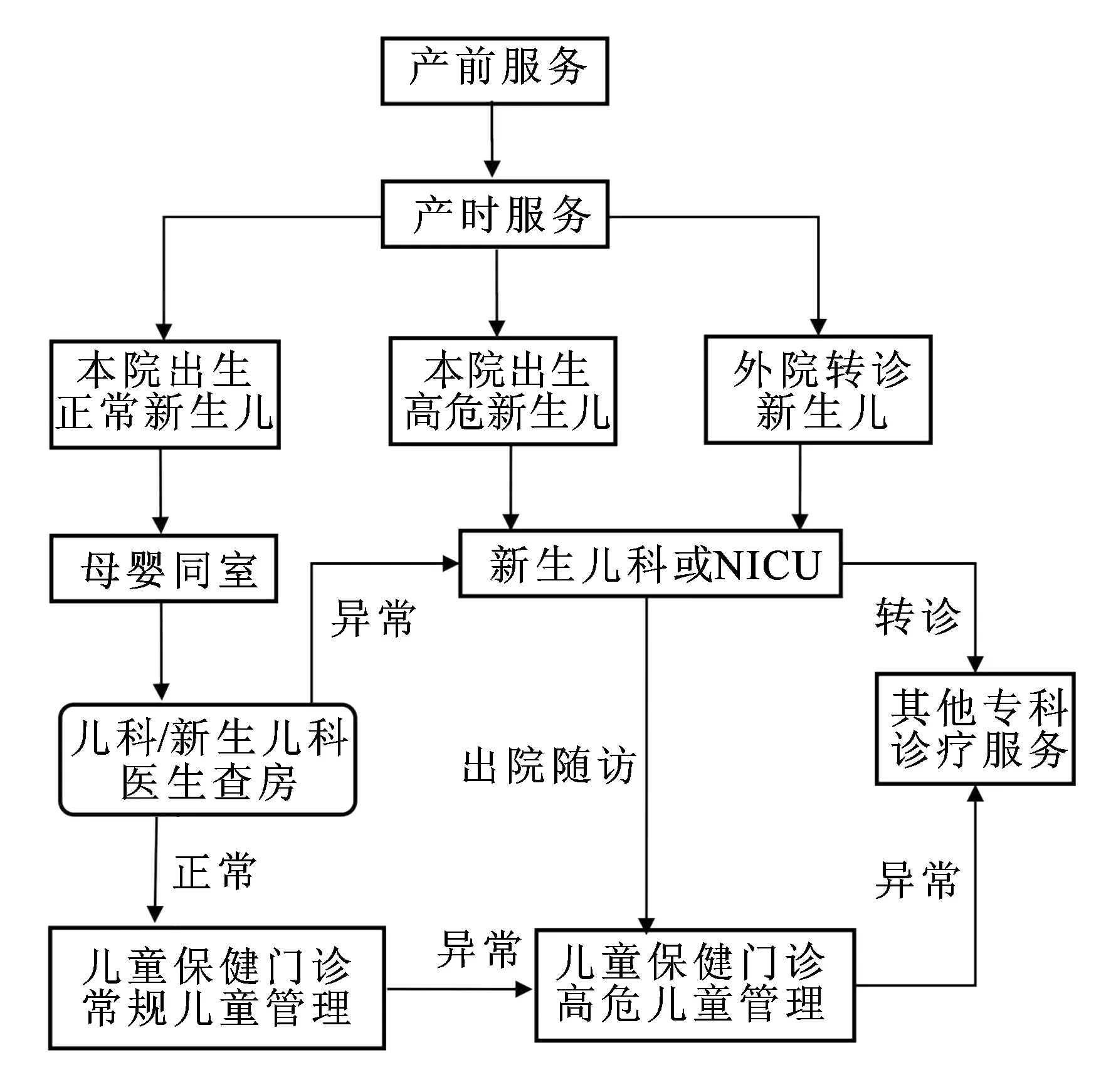

4服務流程

①正常母嬰同室新生兒經多學科聯合評估無異常者,轉入常規兒童保健網絡進行連續的生長發育監測,期間出現生長發育偏離者納入高危兒隨訪管理。

②正常母嬰同室新生兒經多學科聯合評估有異常者,轉入新生兒科或其他專科治療,出院后納入高危兒隨訪管理。

③院內高危新生兒和院外轉診的新生兒轉至新生兒科診治,情況嚴重者進入NICU治療。經住院治療病情好轉者進行出院隨訪,納入高危兒管理。經住院治療病情惡化者轉診至上級醫療機構或專科醫院治療,并定期隨訪。

新生兒保健專科服務流程如下。

圖1 新生兒保健專科服務流程

執筆專家:徐韜(中國疾病預防控制中心婦幼保健中心)、宋燕燕(廣州市婦女兒童醫療中心)、王念蓉(重慶市婦幼保健院)、尚煜(北京市朝陽區婦幼保健院)。

參與本共識討論和制定的專家(按姓氏拼音排列):陳衛(河南省婦幼保健院)、樊利春(海南省婦女兒童醫學中心)、馮圍圍(中國疾病預防控制中心婦幼保健中心)、李濤(首都兒科研究所)、歐萍(福建省婦幼保健院)、彭詠梅(上海市婦幼保健中心)、童笑梅(北京大學第三醫院)、王丹華(北京協和醫院)、王琳(首都兒科研究所)、吳婕翎(廣東省婦幼保健院)、吳文獻(陜西省婦幼保健院)、肖緒武(大連市婦女兒童醫療中心)、楊文方(西安交通大學第一附屬醫院)、張彤(首都兒科研究所)、張雪峰(解放軍總醫院第五醫學中心)、張悅(中國疾病預防控制中心婦幼保健中心)、鐘燕(湖南省兒童醫院)。