先心病患兒介入術前營養狀況及家庭相關因素調查

姜燕妮,張彩霞,趙乃琤

(南京醫科大學附屬兒童醫院心內科,江蘇 南京 210000)

先天性心臟病(簡稱先心病)是臨床較為常見的一種由出生缺陷導致的新生兒畸形,指胎兒時期發生的心臟畸形,其臨床發病率在8‰左右,在嬰幼兒先天性畸形中占比為28%,且近年來存在一定的上升趨勢[1]。臨床根據血流動力學變化將先心病分為無分流型(無青紫型)、左向右分流型(潛伏青紫型)和右向左分流型(青紫型)三類,其中右向左分流型是最嚴重的先心病類型。這類先心病患兒如果不及時地采取治療干預措施,其生命安全可能受到嚴重威脅。目前,手術仍是治療小兒先心病的主要手段,近年來有研究發現患兒機體的營養狀況會對手術效果產生較大影響[2]。有報道指出,七成以上的先心病患兒術前都存在著營養不良問題,機體營養不良不利于術后臟器、組織的修復,容易造成免疫力下降、自主呼吸無力、切口愈合延遲等問題[3]。另外,由于機體術后代謝加快,對營養物質的需求增加,所以術前有必要掌握患兒的營養狀況,盡早采取營養支持。目前,關于先心病患兒術前營養狀況及影響因素的研究較多,研究結論差異較大,并且較少有針對無分流型先心病患兒營養狀況的研究。為了解本院無分流型先心病患兒介入術前的營養狀況,明確影響患兒營養狀況的相關因素,本文對不同營養狀況先心病患兒的臨床資料進行了對照分析,現報道如下。

1對象與方法

1.1研究對象

選取2020年1月至2021年1月于南京醫科大學附屬兒童醫院行介入手術治療的318例先心病患兒為研究對象,其中經術前營養狀況評估顯示為營養不良者共91例(28.62%)。按照性別、年齡、先心病類型分布及美國紐約心臟病學會(New York Heart Association,NYHA)心功能分級1:1匹配,在剩余227例營養狀況正常的患兒中選擇91例作為對照組。納入標準:①經臨床體檢、胸片、超聲心電圖等檢查明確診斷為無分流型先心病;②年齡≤2歲;③擇期行介入手術治療;④患兒家屬具有讀寫能力,可獨立完成問卷填寫;⑤患兒家屬對調查知情了解,并簽署了知情同意書。排除標準:①伴有重要臟器(肝、腎、肺等)疾病者;②合并惡性腫瘤者;③甲狀腺功能異常者;④急慢性感染者;⑤嚴重腹瀉致營養不良者;⑥早產者。本研究通過了本院醫學倫理委員會批準。

1.2研究方法

1.2.1一般資料收集

向患兒家屬發放自制問卷進行調查,問卷內容包括患兒年齡、性別、確診時間、母親年齡、文化程度、家庭年收入、疾病感知等。疾病感知項問題:您認為孩子病情嚴重程度如何?問題選項包括輕、較輕、重、很重,選擇“輕”或“較輕”視為感知正確。

1.2.2患兒營養狀況評估

采用Z評分法評估患兒術前的營養狀態,計算方法:Z評分=(測量值-參考值中位數)/參考值標準差。判定標準參考美國國家衛生統計中心(National Center for Health Statistics,NCHS)標準參數[4],①消瘦:身高別體質量Z評分(weight-for-heigh Z-scores,WHZ)<-2;②低體重:年齡別體質量Z評分(weight-for-age Z-scores,WAZ)<-2;③生長遲緩:年齡別身高Z評分(height-for-age Z-scores,HAZ)<-2。WAZ或WHZ<-2為急性營養不良,HAZ反映了較長時間內的營養狀況,故HAZ<-2也作為慢性營養不良的判定標準。

1.2.3患兒母親心理狀況評估

采用狀態-特質焦慮量表(State-Trait Anxiety Inventory,STAI)中文版評估患兒母親的狀態特質焦慮水平[5],量表包括狀態焦慮分量表(State Anxiety Inventory,SAI)和特質焦慮分量表(Trait Anxiety Inventory,TAI),各20個條目,采用Likert 4級評分法,“完全沒有”計1分,“有些”計2分,“中等程度”計3分,“非常明顯”計4分,得分越高表明焦慮程度越嚴重,問卷的Cronbach′α系數為0.82。

使用Zung式抑郁自評量表(Self-Rating Depression Scale,SDS)中文版評估患兒母親的抑郁程度,量表設20個條目(正向計分10個、反向計分10個),各條目采用Likert 4級評分法,“從無”計1分,“有時”計2分,“經常”計3分,“持續”計4分,得分越高表明抑郁程度越高。量表的Cronbach′α系數為0.88,信效度良好。

1.3統計學方法

2結果

2.1先心病患兒術前營養狀況

營養不良患兒中消瘦、低體重、生長遲緩的發生率分別為13.21%(42/318)、9.75%(31/318)、5.66%(18/318)。其中急性營養不良發生率為22.96%(73/318),慢性營養不良發生率為5.66%(18/318)。

2.2先心病患兒介入術前營養狀況的單因素分析

與營養正常患兒相比,營養不良患兒家庭年收入更低、母親文化程度為初中及以下者占比更高、疾病感知正確率更低、STAI-SAI及STAI-TAI評分更高,差異均有統計學意義(χ2/t值分別為7.084、8.617、8.844、13.815和8.089,P<0.05);兩組患兒的性別、年齡、先心病類型、NYHA分級、母親年齡、家庭子女數、母親SDS評分比較,差異均無統計學意義(P>0.05),見表1。

表1 先心病患兒介入術前營養狀況的單因素分析

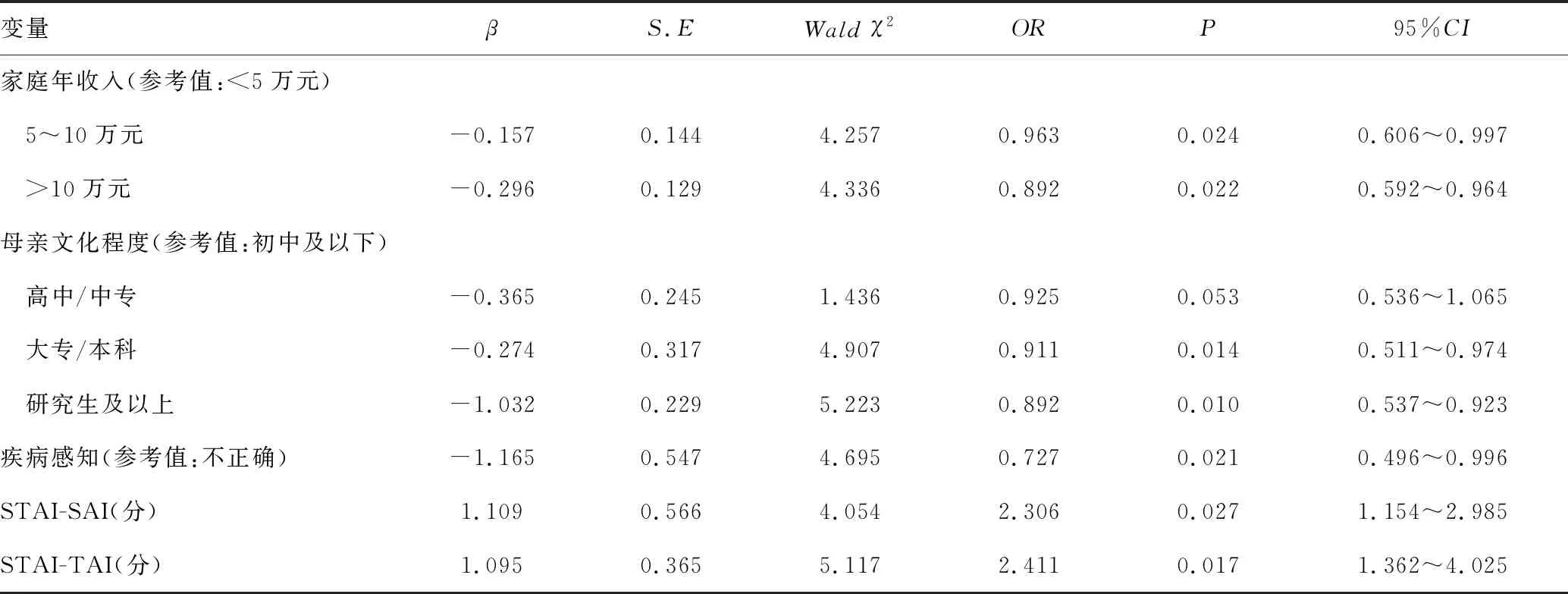

2.3影響先心病患兒術前營養狀況的多因素分析

以單因素分析顯示有統計學意義的各因素為自變量,以是否發生營養不良作為因變量(是=1;否=0),進行Logistic回歸分析,結果顯示與家庭年收入<5萬元的患兒相比,家庭年收入5~10萬元和>10萬元的患兒營養不良發生風險更低(OR值分別為0.963和0.892,P<0.05);與母親文化程度為初中及以下的患兒相比,大專/本科、研究生及以上文化程度患兒的營養不良發生風險更低(OR值分別為0.911和0.892,P<0.05);母親疾病感知正確患兒的營養不良發生風險更低(OR=0.727,P<0.05);STAI-SAI及STAI-TAI評分越高,先心病患兒術前營養不良發生風險越高(OR值分別為2.306和2.411,P<0.05),見表2。

表2 先心病患兒術前營養不良的多因素分析

3討論

3.1先心病患兒術前的營養狀況

臨床研究證實,術前營養狀況與手術療效密切相關,術前準確評估患者的機體營養狀況,及時采取措施進行營養干預,對于提高手術效果有重要作用[6]。而對于先心病患兒,臨床考慮到患兒能否耐受手術及術后能否盡快恢復,所以尤為重視其術前營養狀況。目前,關于先心病患兒術前營養狀況的調查研究較多,但較少有針對無分流型先心病患兒營養狀況的研究,由于各類先心病的病情嚴重程度差異較大,所以患兒的營養狀況也可能存在一定差異。本研究以無分流型先心病患兒為對象,對其術前營養狀況進行了評估和分析,結果顯示先心病患兒的消瘦、低體重、生長遲緩發生率分別為13.21%、9.75%、5.66%,營養不良發生率為28.62%,且以急性營養不良為主(22.96%)。這一結果與潘曄[7]的報道結果相符,但低于許敏[8]先心病幼兒術前營養不良發生率為47.5%的報道。這可能是因為前述研究納入的先心病患兒包括第一類、第二類和第三類先心病,而本研究僅納入了無分流型先心病,患兒的病情相對較輕,所以營養不良發生率更低。但從本結果仍可以看出,先心病患兒術前的營養狀況不容樂觀,營養不良現象十分普遍,臨床應當充分重視先心病患兒的營養狀況,并及時采取有效的干預措施,以提高手術的成功率并利于術后恢復。

3.2先心病患兒術前營養狀況的影響因素

為了解先心病患兒營養狀況的影響因素,本研究通過選擇性別、年齡、疾病類型、疾病嚴重程度匹配的營養正常患兒作為對照,以排除疾病干擾。家庭收入、母親文化程度、疾病感知、STAI-SAI評分、STAI-TAI評分經多因素分析證實為患兒營養不良的影響因素。相比文化程度低者,母親文化程度高者的營養不良發生風險更低,這與以往報道相符[9],這可能是因為患兒母親的受教育水平越高,自主學習能力通常更強,更愿意主動地了解、掌握嬰幼兒生長發育及先心病相關知識,同時對患兒的營養狀況更為重視,在喂養過程中能夠有意識地規避不科學的喂養方法,做好患兒的營養支持。國外有報道指出,母親對嬰幼兒身體狀況感知的正確度將會對孩子的飲食結構造成直接影響,感知正確者孩子的生長發育異常率要比感知錯誤者的孩子更低[10]。另有研究顯示,先心病患兒母親對患兒疾病嚴重程度的感知與實際情況存在較大差異,而在后期隨訪中發現母親對患兒疾病嚴重程度的感知與其心理健康狀況顯著相關,感知疾病越嚴重,焦慮、抑郁情緒就越明顯[11]。本研究也發現,與母親疾病感知不正確者相比,感知正確患兒的營養不良發生率更低,而母親STAI-SAI評分、STAI-TAI評分越高,先心病患兒術前營養不良發生率越高,這與前述兩項報道結論相契合。母親焦慮情緒對先心病患兒營養狀況的影響,可能是因為焦慮情緒使得母親心理壓力增加,壓力的增加導致神經內分泌變化,從而影響到母親對患兒的照顧行為,導致喂養焦慮。強迫患兒進食是母親喂養焦慮最顯著的特征之一,這容易造成患兒進食逃避,長期飲食攝入不足則造成營養不良。本研究還顯示,家庭收入也是影響先心病患兒術前營養狀況的因素之一,相比家庭收入偏低者,家庭收入較高患兒的營養不良發生率更低。這一方面是因為經濟條件好的家庭,有能力為孩子提供更好的營養支持;另一方面則可能是因為經濟收入高的家庭,受教育程度通常更高,更重視孩子的科學喂養及營養攝入,所以患兒的營養狀況更好[12]。

綜上所述,先心病患兒術前的營養狀況不容樂觀,母親受教育程度、焦慮情緒、家庭收入等是影響患兒營養狀況的主要因素。在術前應當準確評估先心病患兒的營養狀況,將母親受教育水平低、家庭收入低的患兒作為重點關注對象,同時還有必要對患兒母親進行疾病知識宣教和心理干預,幫助患兒母親建立正確的疾病感知,減輕焦慮情緒,進而達到改善患兒營養狀況的目的。