不同引產時機對無妊娠合并癥非高危初產婦母嬰結局的影響

徐 心,彭 芳,王婧雯,張 靜

(1.吉首大學醫學院臨床醫學系,湖南 吉首 416000;2.常德市第一人民醫院婦產科,湖南 常德 415000)

引產是產科常見工作,傳統上認為妊娠已達41周或者過期妊娠孕婦應給予引產,以降低胎兒死亡率、剖宮產率及胎糞吸入綜合征發生率等[1-2]。目前非高危妊娠比較公認的引產時機是≥41周[3]。但是研究表明,圍產兒在孕37周后死亡率逐漸降低,至孕40周降至最低點,然后又逐漸升高;妊娠超過41周,隨著妊娠時間延長,羊水糞染、胎兒窘迫、圍產兒死亡等不良妊娠結局發生率將顯著增加[4]。美國婦產協會母胎醫學會于2012年提出了“足月新概念”,即早期足月為37~38+6周、晚期足月為39~40+6周、42周以后為過期妊娠。結合上述研究,是否必須大于41周才行引產引發廣大產科醫務工作者爭議。基于此,本研究探討不同引產時機對無妊娠并發癥非高危初產婦母嬰結局的影響,旨在為足月非高危初產婦引產時機選擇提供臨床依據。

1資料與方法

1.1一般資料

選擇2018年4月至2020年5月于常德市第一人民醫院住院引產分娩的420例無妊娠并發癥非高危初產婦為研究對象。納入標準:①孕40~41+6周單胎初產婦;②無任何妊娠并發癥;③擬實施引產;④所有研究對象均知情同意自愿參與研究。排除標準:①高危妊娠如妊娠期高血壓疾病、妊娠期糖尿病、肝內膽汁淤積癥、腎病、甲亢、子宮畸形、羊水過少、胎兒生長受限等;②胎膜早破,陰道見紅;③經產婦。依據引產孕周將研究對象分為觀察組(孕40~40+6周,n=214)和對照組(孕41~41+6周,n=206)。觀察組年齡27~30歲,平均(28.5±1.5)歲;體重60~70kg,平均(65±4.5)kg;體質量指數(body mass index,BMI)18.6~25.4kg/m2,平均(21.4±3.6)kg/m2;引產前Bishop評分(4.52±1.05)分。對照組年齡28~31歲,平均(29±1.4)歲;體重(62~70)kg,平均(66±1.8)kg;BMI 18.3~25.2kg/m2,平均(21.4±3.7)kg/m2;孕前Bishop評分(4.53±1.29)分。兩組一般資料比較差異不具有統計學意義(P>0.05)。本研究通過本院醫學倫理委員會審核(2020-114-01)。

1.2研究方法

①收集資料:回顧性收集所有研究對象臨床病例資料,包括產科專科資料如分娩方式、引產方式、產程狀況、母嬰結局等,收集人口統計學資料如年齡、住院號、聯系方式等;②查體及引產:分娩前經專科醫師查體,詳細檢查骨盆情況,并且通過陰道檢查對宮頸Bishop進行評分;Bishop評分≤6分宮頸不成熟者,給予地諾前列酮栓或者米索前列醇[5]促使宮頸成熟;Bishop評分≥7宮頸成熟者,可以直接靜脈滴注小劑量縮宮素,或者行人工破膜引產[6];如果引產后未進入產程則視為引產失敗;③胎兒監護:對胎兒進行監護,判斷胎兒成熟度。

1.3觀察指標

觀察指標:①記錄兩組分娩者促宮頸成熟方式及引產方式;②記錄并比較兩組產程情況,以及剖宮產率、引產失敗率;③記錄兩組圍產兒結局,包括體重、新生兒Apgar評分、新生兒轉重癥監護病房(neonatal intensive care unit,NICU)發生率;④觀察并記錄兩組產婦并發癥,包括胎心異常、Ⅱ~Ⅲ度羊水污染、產后出血等。其中新生兒Apgar評分檢查項目包括肌張力、脈搏、對刺激反應、膚色、呼吸,4~7分考慮有輕度窒息,小于4分為重度窒息。

1.4統計學方法

2結果

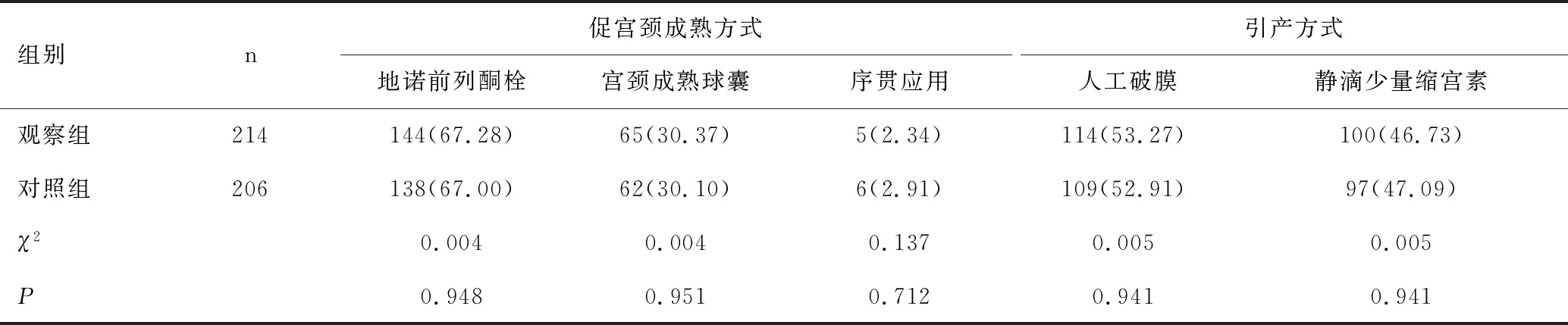

2.1兩組分娩者促宮頸成熟方式及引產方式比較

兩組促宮頸成熟方式及引產方式比較,差異均無統計學意義(P>0.05),見表1。

表1 兩組促宮頸成熟方式及引產方式比較[n(%)]

2.2兩組產程情況及剖宮產率、引產失敗率比較

兩組產程比較,觀察組第一產程、第二產程及總產程時間均短于對照組,差異有統計學意義(t值分別為-3.773、-3.947、-4.229,P<0.05);兩組剖宮產率、引產失敗率比較,差異均無統計學意義(P>0.05),見表2。

表2 兩組產程情況及剖宮產率、引產失敗率比較

2.3兩組圍產兒結局比較

兩組圍產兒結局比較,Apgar評分<7分、新生兒轉NICU率及新生兒體重比較,差異均無統計學意義(P>0.05),見表3。

表3 兩組圍產兒結局比較

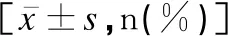

2.4兩組產婦情況及引產并發癥比較

兩組產婦胎心異常、子宮過度刺激、II~III度羊水污染、產后出血、使用二線宮縮劑及嚴重并發癥發生率比較均無統計學意義(P>0.05),見表4。

表4 兩組產婦情況及引產并發癥比較[n(%)]

3討論

3.1非高危妊娠最佳引產時機

干預引產是指用人工方法誘發宮縮,使宮口擴張,迫使胎兒下降,加速分娩的治療手段,能避免持續妊娠潛在風險,如子癇前期、死胎等,同時降低巨大兒肩難產、臂叢神經損傷風險[6-7]。近年來研究表明,干預引產與期待自然臨產相比,能降低新生兒Apgar評分、圍產兒死亡率及NICU入住率。目前將孕周≥41周定義為高危妊娠[8-9],因為孕41周后,胎盤功能不良風險增加,進而羊水糞污、胎兒窘迫,甚至胎死腹中風險相應增加。因此臨床上普遍認為,非高危妊娠引產最佳時機是孕41周后[10-11]。但是英格蘭雜志報道了一項新的研究,將6 106名孕38~38+6非高危初產婦,隨機分為引產組與期待管理組,引產組于39~39+4實施引產,期待管理組繼續妊娠,結果為引產組圍產期母嬰不良結局為4.3%,期待管理組為5.4%,引產組剖宮產率明顯低于期待管理組(18.6% vs. 22.2%),提示非高危初產婦39周引產,不會增加圍產期不良結局及剖宮產率。近年來關于是否必須等到孕41周后引產,成為研究者及廣大醫務工作者討論熱點[12]。部分專家對非高危孕婦傾向于40~41周行引產術,目的是為了避免持續妊娠中胎盤老化、羊水減少、胎兒過大、胎頭過硬而造成的分娩困難[13]。

3.2提前引產可縮短產程

本研究顯示孕40~40+6與孕41~41+6比較,第一產程、第二產程及總產程時間顯著縮短。分析原因可能為隨著妊娠時間延長,胎兒體重增加,導致顱骨不易變形;另外,隨著妊娠時間延長,羊水減少,分娩困難增加,導致產程延長。隨著產程時間的延長,子宮收縮乏力風險也隨之增加,從而增加胎兒宮內窘迫及產后出血風險。因此產程縮短對于陰道分娩十分有利。

3.3提前引產未增加母嬰不良結局

本研究顯示,孕40~40+6與41~41+6剖宮產率及引產失敗率比較,差異無統計學意義,說明提前孕周引產,不會影響分娩發動,不會增加剖宮產率及引產失敗率。本研究孕40~40+6與41~41+6比較,羊水污染、胎心異常、子宮過度刺激等分娩并發癥發生率差異無統計學意義,說明提前孕周引產不會增加分娩并發癥發生率;孕40~40+6與41~41+6比較,使用二線宮縮藥物及產后出血率均不存在顯著差異,表明提前孕周引產不會導致宮縮乏力,以及增加產后出血風險;孕40~40+6與孕41~41+6新生兒體重及健康指標均不存在顯著差異,說明提前孕周引產不會損害圍產兒健康。

綜上所述,孕40~40+6引產可以縮短第一、第二及總產程;未影響分娩發動,未導致引產成功率及陰道分娩率下降,且不會增加母嬰不良結局風險,臨床上切實可行。