1 357例宮頸上皮內瘤變臨床特征及陰道鏡圖像的診斷意義

陳 苗,高 麗,張 婷,王俊俠,陳芳珍,張忠明,朱克修,安瑞芳

(西安交通大學第一附屬醫院婦產科,陜西 西安 710061)

宮頸癌發病率和死亡率均居全球第四位,嚴重威脅婦女健康。宮頸癌是宮頸上皮內瘤變經過數年甚至數十年發展而來。因此,盡早發現宮頸上皮內瘤變至關重要,尤其提高診斷高級別上皮內瘤變的準確性,可顯著降低宮頸癌的發生率和病死率。本文通過對陰道鏡下宮頸活檢病理診斷為宮頸上皮內瘤變的1 357例病例進行分析,探討宮頸上皮內瘤變的臨床及陰道鏡圖像特征,以提高診斷高級別宮頸上皮內瘤變的準確性。

1資料與方法

1.1一般資料

選取2016年9月至2019年11月于西安交通大學第一附屬醫院婦科門診行陰道鏡下宮頸活檢病理診斷為宮頸上皮內瘤變的1 357例患者為研究對象。納入標準:陰道鏡下宮頸活檢病理診斷為宮頸上皮內瘤變;所有研究對象均知情同意自愿參與研究。排除標準:存在子宮切除史、陰道病變或宮頸病變治療史;臨床資料不完整。宮頸鱗狀上皮內瘤變分為低級別宮頸上皮內瘤變(low-grade squamous intraepithelial lesion,LSIL)和高級別宮頸上皮內瘤變(high-grade squamous intraepithelial lesion,HSIL)。其中LSIL組共786例,年齡(42.09±10.84)歲,孕次(2.77±1.64)次,產次(1.41±0.91)次。HSIL組共571例,年齡(44.36±11.08)歲,孕次(2.99±1.55)次,產次(1.61±1.02)次。

1.2研究方法

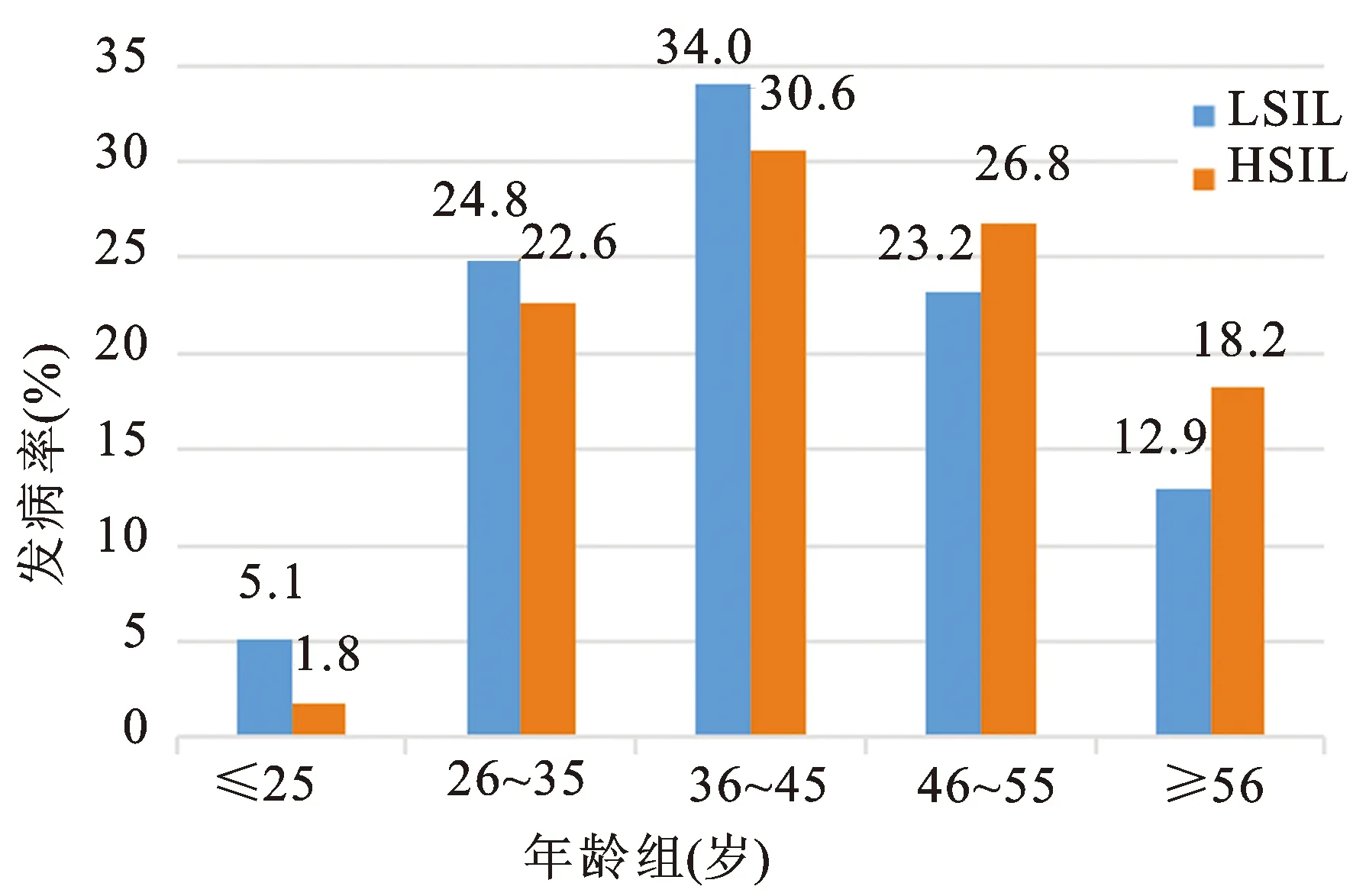

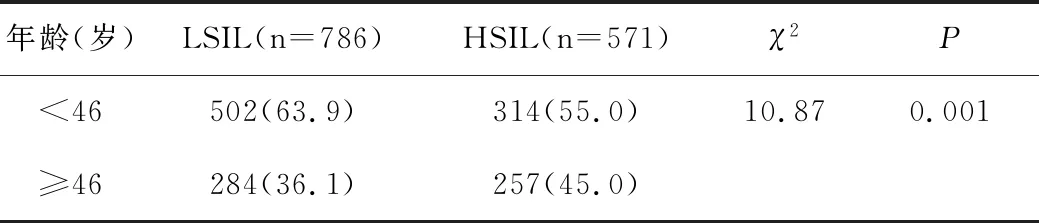

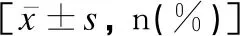

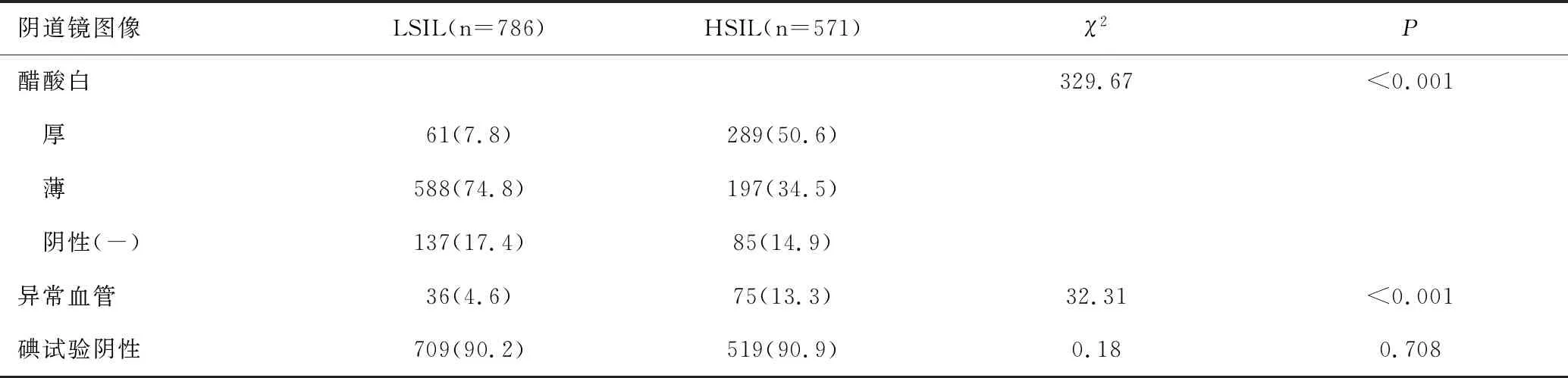

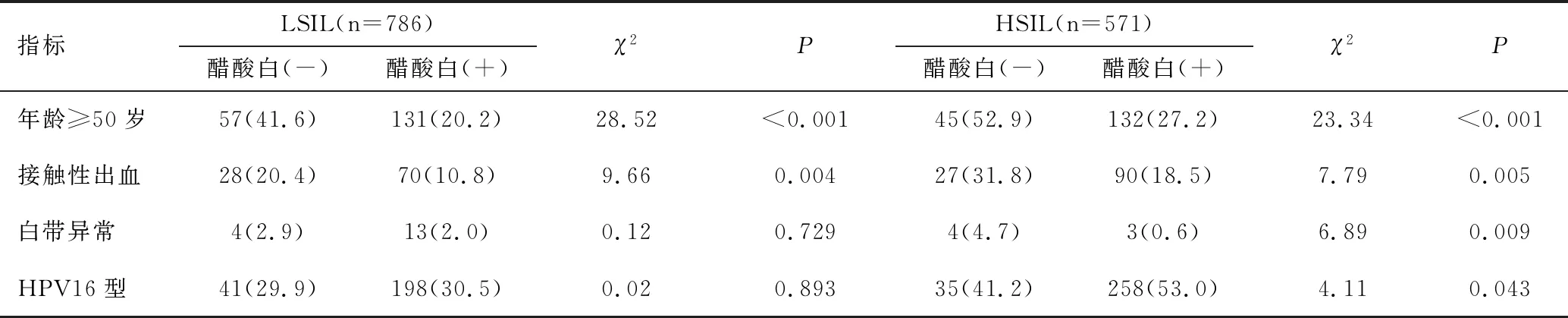

本研究設計為回顧性病例對照研究,收集記錄所有研究對象的臨床資料,主要包括年齡、孕次、產次、人乳頭瘤病毒(human papilloma virus,HPV)、薄層液基細胞學檢查(thinprep cytologic test,TCT)、接觸性出血、癥狀、宮頸外觀、陰道鏡圖像特征和活檢結果。其中TCT結果包括如下:未見上皮內病變細胞或惡性細胞(negative for intraepithelial lesion or malignancy,NILM);不能明確意義的非典型鱗狀上皮細胞(atypical squamous cells of undetermined significance,ASCUS)、非典型鱗狀細胞不排除高度鱗狀上皮內病變(atypical squamous cells cannot exclude high-grade squamous intraepithelial lesion,ASC-H)、LSIL、HSIL。 26歲以前HSIL與LSIL發病率均處于較低水平,26歲及以上年齡組發病率迅速上升,46歲以后發病率又逐漸下降,見圖1。其中年齡≥46歲時,HSIL發病率高于LSIL,差異有統計學意義(χ2=10.87,P<0.05),見表1。 圖1 宮頸上皮內瘤變年齡分布圖 表1 宮頸上皮內瘤變發病率與年齡關系[n(%)] HSIL組孕次、產次、TCT異常、接觸性出血、宮頸增生比例均高于LSIL組,差異有統計學意義(χ2/t值介于2.50~15.96之間,P<0.05);HSIL組最常見的HPV感染型別為HPV16型,占51.4%,HSIL組HPV16型陽性比例高于LSIL組,HPV18型陽性及其他高危陽性比例均低于LSIL組,差異有統計學意義(χ2值分別為60.65、6.67、27.73,P<0.05),見表2。 表2 宮頸上皮內瘤變臨床特征 HSIL組出現厚醋白者及異常血管比例均高于LSIL組,差異有統計學意義(χ2值分別為329.67、32.31,P<0.05);兩組碘試驗比較差異無統計學意義(P>0.05),見表3。HSIL組中醋酸試驗陰性者85例(14.9%),LSIL組陰性者137例(17.4%),兩組醋酸試驗陰性者的年齡≥50歲、接觸性出血比例均較高,差異有統計學意義(χ2值介于7.79~28.52之間,P<0.05),見表4。 表3 宮頸上皮內瘤變陰道鏡圖像特征[n(%)] 表4 宮頸上皮內瘤變陰道鏡圖像特點(按醋酸試驗結果分層分析) 年齡≥50歲女性中,HSIL組接觸性出血、宮頸增生、HPV16陽性比例均高于LSIL組,差異具有統計學意義(χ2值介于8.18~18.15之間,P<0.05),見表5。 表5 年齡≥50歲女性宮頸上皮內瘤變影響因素 在全球范圍,宮頸癌發病率和死亡率均居全球第四位。然而,在發展中國家,宮頸癌是婦女中第二常見的癌癥類型,約85%的宮頸癌病例發生在發展中國家[1]。宮頸癌是由高危型HPV持續感染,進而發展到宮頸上皮內瘤變,再經過數年甚至數十年的時間進一步發展為宮頸浸潤癌。宮頸上皮內瘤變在發展為浸潤癌之前呈雙向發展,可進展、持續,也可逆轉。低級別宮頸上皮內瘤變大部分可自然消退,約有10%的病變會進展為高級別宮頸上皮內瘤變。高級別宮頸上皮內瘤變若不干預,10年內約有20%的病變進展為宮頸浸潤癌。因此,在臨床中提高診斷高級別宮頸上皮內瘤變的準確性,可以顯著降低宮頸癌發病率,在保護女性生命健康中具有重要意義。 本研究顯示,HSIL與LSIL發病率于26歲以前均處于較低水平,26歲及以上年齡組發病率迅速上升,46歲以后發病率又逐漸下降。考慮可能原因為26~45歲女性性生活頻繁,導致宮頸上皮內瘤變發生率較高。年齡≥46歲時,發生HSIL者明顯高于LSIL。主要由于患者的抵抗力下降,更容易出現宮頸上皮內瘤變的進一步發展,從而增加HSIL的發生率。本次研究中,無明顯臨床癥狀者82.4%,白帶異常1.8%,接觸性出血15.8%,宮頸增生11.1%,宮頸光滑60.4%。說明宮頸上皮內瘤變臨床上多無癥狀或癥狀不典型,不足以讓患者發現。值得注意的是,宮頸外觀光滑者也有發生宮頸上皮內瘤病變的風險,不能僅僅通過肉眼檢查判斷是否發生宮頸上皮內瘤變,需要結合細胞學及HPV檢測進行篩查。在許多國家和地區,利用宮頸細胞學篩查宮頸癌已大大降低了這種疾病的發病率,細胞學檢測發現高級別宮頸上皮內瘤變的特異度較高[2]。本次研究中,宮頸上皮內瘤變者出現細胞學異常者50.5%,且HSIL組TCT異常者顯著多于LSIL組,與上述研究結果一致[2]。 HPV是全球最常見的生殖道病毒感染,約95%~99%的宮頸癌與生殖道高危型HPV有關[3]。高危型HPV持續感染是宮頸癌及宮頸上皮內瘤變的主要原因。值得注意的是,HPV16型和18型導致了全世界70%~75%的宮頸癌和40%~60%的宮頸上皮內瘤變[4-5]。高級別宮頸上皮內瘤變中HPV16被發現是最常見型別[6]。研究顯示,HPV檢測比細胞學檢測能更早、更準確的檢測出高級別宮頸上皮內瘤變和宮頸癌,高危HPV感染的檢測對高級別宮頸上皮內瘤變的敏感性比細胞學高約23%~43%[7]。因此,基于HPV的篩查可以預防更多的宮頸癌。近年來,多個國家已實施或計劃實施將單獨人乳頭瘤病毒測試作為宮頸癌篩查的方法[8]。本次研究HSIL組中HPV16陽性最常見,占51.4%,與既往研究一致[6]。 陰道鏡借助5%醋酸和Lugol′s碘液可以發現肉眼難以發現的宮頸病變。應用5%醋酸可與宮頸病變區域異常細胞的細胞核發生反應,使核蛋白發生可逆性沉淀反應而產生醋酸增白,通過對圖像顏色、構型、邊界、血管等特征進行觀察分析,可發現肉眼看不見的宮頸上皮內瘤變[9]。此外醋白上皮的厚薄程度與宮頸病變的嚴重程度成正相關。本研究顯示HSIL組中出現厚醋白者明顯多于LSIL組,進一步說明陰道鏡下呈現的醋白圖像越厚,宮頸上皮內瘤變級別越高。Lugol′s碘液顯示細胞漿糖原多的細胞,正常情況下柱狀上皮、不成熟化生上皮碘試驗不著色,因此碘試驗具有非特異改變[9]。本研究中HSIL組與LSIL組碘試驗比較差異無統計學意義。另外,本研究發現年齡、陰道出血及異常白帶影響陰道鏡對宮頸上皮內瘤變的診斷。年齡≥50歲者,陰道鏡圖像不典型,因為圍絕經期宮頸上皮變薄,基質血管減少導致上皮透光性能升高,醋酸白試驗不明顯,容易出現對病變的低估[10]。研究表明陰道鏡對宮頸上皮內瘤變的診斷正確率隨著年齡的增加而降低,圍絕經期婦女宮頸上皮內瘤變的診斷準確性下降主要由于體內雌性激素水平較低,宮頸磷柱交界退縮至宮頸管內,陰道鏡下不易暴露觀察宮頸病變區[11]。同時,體內雌激素水平低下、粘膜萎縮,檢查時易致粘膜擦傷、出血,影響陰道鏡結果的判讀。因此在行陰道鏡檢查的過程中,應結合病史綜合評估,若有接觸性出血史、宮頸外觀增生不平、HPV16型陽性者,即使陰道鏡圖像不典型,可于宮頸出血面取組織進行活檢,必要時可行四象限取材、宮頸管搔刮術,以提高對宮頸上皮內瘤變的檢出率。 綜上所述,宮頸上皮內瘤變無典型臨床癥狀,年齡≥46歲者高級別宮頸上皮內瘤變發生率較高。在檢測高級別宮頸上皮內瘤變時,高危人乳頭瘤病毒比細胞學更敏感。高級別宮頸上皮內瘤變以HPV16型最常見。陰道鏡下醋白上皮及異常血管對宮頸上皮內瘤變具有較高的診斷價值,醋白圖像的厚度與宮頸上皮內瘤變病病變程度呈正相關。年齡≥50歲者,陰道鏡圖像不典型,在行陰道鏡檢查的過程中,應結合接觸性出血史、宮頸外觀及HPV檢測結果,以減少因陰道鏡檢查不充分而造成的漏診。1.3統計學方法

2結果

2.1宮頸上皮內瘤變年齡分布

2.2宮頸上皮內瘤變臨床特征

2.3宮頸上皮內瘤變陰道鏡圖像特征

2.4年齡≥50歲女性宮頸上皮內瘤變發生的影響因素

3討論

3.1宮頸上皮內瘤變臨床特征

3.2宮頸上皮內瘤變與HPV關系

3.3宮頸上皮內瘤變陰道鏡圖像