皮內針聯合虎符銅砭刮痧干預肝胃郁熱型胃食管反流病患者的效果分析

許紅麗,王紅霞

(河南省中醫院1肝膽脾胃病科,2護理部,河南 鄭州 450002)

胃食管反流病是胃內容物反流至食管引起不適的疾病,臨床主要表現為燒心、胸痛、噯氣、惡心、反流等[1]。目前臨床常用西藥治療輔以護理干預,但療效一般且復發率高[2]。中醫認為,胃食管反流病的發病關鍵是肝胃郁熱、氣火上逆[3]。虎符銅砭刮痧通過刺激全息穴、經絡腧穴,起到疏經通絡、活血化瘀、調節人體臟腑氣血的作用,但單一效果不佳。皮內針可長時間刺激穴位,最終達到調節氣血平和、陰陽平衡的目的。本研究分析皮內針聯合虎符銅砭刮痧干預肝胃郁熱型胃食管反流病患者的效果,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料選擇2021年1月至2022年3月我院收治的68例肝胃郁熱型胃食管反流病患者作為研究對象。納入標準:①參照《胃食管反流病中西醫結合診療共識意見》[4]診斷為肝胃郁熱型胃食管反流病;②對本研究內容知情同意。排除標準:①有腹部手術史;②無法正常溝通;③伴有惡性腫瘤及全身嚴重感染;④有藥物濫用史。通過紅藍雙色球法將入選患者分為傳統組和聯合組,各34例。傳統組男性19例,女性15例;年齡22~57歲,平均年齡(40.08±11.57)歲;病程8~32個月,平均病程 (20.11±5.91)個月。聯合組男性17例,女性17例;年齡22~58歲,平均年齡(40.10±11.60)歲;病程8~32個月,平均病程(20.13±5.90)個月。兩組患者的一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05)。本研究獲得我院倫理委員會批準。

1.2 方法傳統組應用虎符銅砭刮痧干預。先開四穴大椎、大杼、膏肓、神堂穴,然后背部取督脈、膀胱經進行長刮,再取上肢 (手厥陰心包經、手少陽三焦經、重點左心包、右尺澤穴、雙內關穴)、下肢 (胃經、脾經、肝經、重點足三里、上巨虛、下巨虛、三陰交、太沖穴)進行寸刮,最后胸部取膻中穴、上脘、中脘、下脘進行長刮。其中病灶部位反復刮痧,直至毛孔張開不出痧為止。1周/次,共干預2次。聯合組在傳統組基礎上采用皮內針干預。取天樞、足三里、氣海、支溝、上巨虛、大腸俞穴進行消毒后,選擇0.22 mm×5 mm皮內針,右手用止血鉗夾住針柄對準穴位與皮膚成15°,刺入穴位皮內,針柄用一次性使用針孔貼貼敷固定,4次/d按壓,1 min/次,留置24 h后取出,隔1 d再進行皮內針干預,共干預7次。

1.3 觀察指標①臨床療效:痊愈:中醫證候積分減少≥95%,臨床癥狀消失;顯效:中醫證候積分減少≥70%,臨床癥狀明顯改善;有效:中醫證候積分減少≥30%,臨床癥狀好轉;無效:中醫證候積分減少<30%,臨床癥狀無變化或惡化。干預總有效率=(痊愈例數+顯效例數+有效例數)/總例數×100%。②中醫證候積分:依據《中藥新藥臨床研究指導原則(試行)》[5]從反酸、嘈雜、胸骨后灼痛、兩肋脹滿、心煩易怒、口干口苦、大便秘結評價中醫證候積分,每項分值范圍0~6分,評分越高則癥狀嚴重程度越高。③并發癥及復發情況:比較兩組的并發癥發生情況,包括皮膚不適、針口感染等;統計干預后3個月兩組患者的復發率。

1.4 統計學分析采用SPSS 18.0統計軟件處理數據。計量資料以±s表示,采用t檢驗;計數資料以n(%)表示,采用χ2檢驗;P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 臨床療效聯合組痊愈13例,顯效11例,有效9例,無效1例,總有效率為97.06%(33/34);傳統組痊愈3例,顯效11例,有效12例,無效8例,總有效率為76.47%(26/34)。聯合組總有效率明顯高于傳統組(χ2=4.610,P=0.032)。

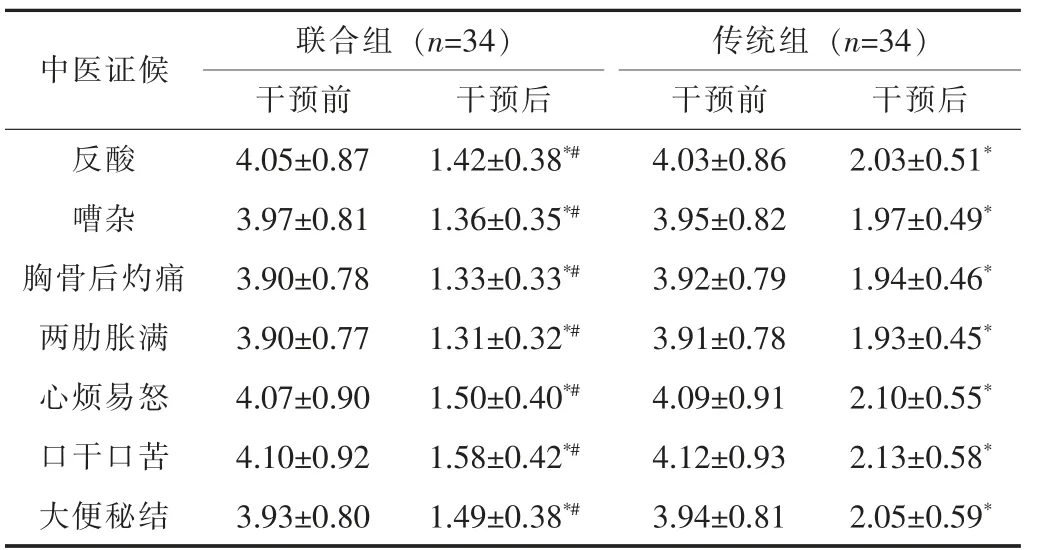

2.2 中醫證候積分干預后,兩組的各項中醫證候積分均降低,且聯合組各項中醫證候積分低于傳統組(P<0.05)。見表1。

表1 兩組的中醫證候積分比較(±s,分)

表1 兩組的中醫證候積分比較(±s,分)

注:與該組干預前比較,*P<0.05;與傳統組比較,#P<0.05。

中醫證候 聯合組(n=34) 傳統組(n=34)干預前 干預后 干預前 干預后反酸 4.05±0.87 1.42±0.38*# 4.03±0.86 2.03±0.51*嘈雜 3.97±0.81 1.36±0.35*# 3.95±0.82 1.97±0.49*胸骨后灼痛 3.90±0.78 1.33±0.33*# 3.92±0.79 1.94±0.46*兩肋脹滿 3.90±0.77 1.31±0.32*# 3.91±0.78 1.93±0.45*心煩易怒 4.07±0.90 1.50±0.40*# 4.09±0.91 2.10±0.55*口干口苦 4.10±0.92 1.58±0.42*# 4.12±0.93 2.13±0.58*大便秘結 3.93±0.80 1.49±0.38*# 3.94±0.81 2.05±0.59*

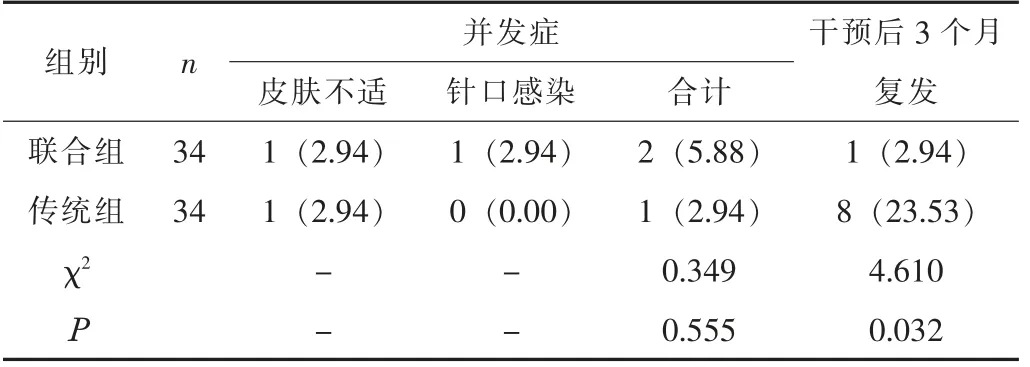

2.3 并發癥及復發情況兩組的并發癥發生率比較無統計學差異(P>0.05);干預后3個月,聯合組的復發率明顯低于傳統組 (P<0.05)。見表2。

表2 兩組的并發癥及復發情況比較[n(%)]

3 討論

胃食管反流病是臨床常見的消化道疾病,且近年來呈逐年增長趨勢[6]。目前臨床上常用藥物治療輔以護理干預,但尚無特效藥,主要治療目的為控制癥狀、治愈食管炎、減少復發和防止并發癥,效果一般,易復發。

中醫認為,胃食管反流病屬于 “吞酸” “反酸” “食管癉”范疇,是由于肝氣郁結、脾胃失養,導致氣機壅滯上逆,加上飲食積滯、濕熱內生、酸腐之氣上逆造成的[7]。虎符銅砭刮痧是在砭石療法基礎上將黃銅制成虎符銅砭代替砭石,刺激穴位、皮膚經絡,將皮下乃至深層組織、內臟之邪氣呈現于表、通達于外,從而達到祛除邪氣、疏通經絡、行氣活血、增強臟腑功能、調動衛氣的作用。皮內針通過將針具刺入皮內,固定后留置一定時間,利用其持續刺激作用治療疾病。本研究結果顯示,聯合組總有效率明顯高于傳統組。分析原因為,虎符銅砭刮痧將全身穴位、經絡及深層組織的邪氣經皮膚滲出,有效疏通經絡,祛除邪氣和體內濕熱,調節臟腑,恢復肝胃脾功能;加上皮內針長期刺激天樞穴起到理氣止痛、活血散瘀、清利濕熱的作用,刺激足三里穴起到燥化脾濕、生發胃氣的作用,刺激氣海穴起到溫養益氣、強壯體質的作用;刺激支溝穴緩解便秘,刺激上巨虛穴聯合大腸俞穴起到外散大腸腑之熱的作用。長期留針刺激,可調節氣血平和,加速肝胃功能恢復,進而提高療效,改善患者的臨床癥狀,降低中醫證候積分。本研究結果顯示,聯合組干預后的反酸、嘈雜、胸骨后灼痛、兩肋脹滿、心煩易怒、口干口苦、大便秘結評分等中醫證候積分均顯著低于傳統組(P<0.05);兩組患者的并發癥發生率比較差異無統計學意義(P>0.05);干預后3個月,聯合組復發率明顯低于傳統組(P<0.05)。

綜上所述,皮內針聯合虎符銅砭刮痧對肝胃郁熱型胃食管反流病患者的干預效果明顯,可顯著改善患者的中醫證候積分,提高安全性,降低復發率。