社交媒體環境下用戶負面情緒及消極使用行為分析

張玲 季然 孫旭 陳雙

摘要:社交媒體已融入了人們的日常生活,用戶在使用社交媒體的過程中,可以獲得信息、學到知識、實現休閑娛樂等等。社交媒體在給予用戶便利的同時也存在諸多問題,使用者會因察覺到問題而產生倦怠、焦慮、抑郁等負面情緒,并產生潛水、忽略與屏蔽、退出與轉移、抵制等消極使用行為。文章以社交媒體使用者為研究對象,分析社交媒體環境下用戶負面情緒及消極使用行為的影響和對策。通過分析新媒體環境下使用者的負面情緒與消極使用行為,歸納與總結負面情緒和消極使用行為的具體表現;通過調研,從信息資源、技術環境、用戶內部三方面進行分析負面情緒及消極使用行為產生的原因。最后,從社交媒體平臺、社會各方、用戶自身三個層面提出應對策略,以增強用戶黏性,防止用戶流失,促進社交媒體平臺可持續發展。

關鍵詞:社交媒體;負面情緒;消極使用行為;規制策略;媒介接觸

中圖分類號:G206 文獻標志碼:A 文章編號:1674-8883(2023)01-0039-04

基金項目:本論文為2021年度遼寧省社會科學規劃基金項目“發展傳播學視域下社交媒體與遼寧鄉村振興的關系研究”成果,項目編號:L21AXW001

當今社會,工作、生活節奏快,人們空余時間有限,越來越多的人習慣于利用碎片時間,通過社交媒體獲得信息。但社交媒體在給予用戶便利的同時也存在諸多問題,用戶感知到這些問題,從而產生負面情緒及消極使用行為。當前,社交媒體的應用范圍越來越廣,用戶基數龐大,想要解決這個問題,必須多合作、一起努力,針對問題制定相關策略,打造良好的社交媒體環境。本文從使用者的負面情緒與消極使用行為的分類、表現及成因入手,旨在更好地解決這些問題,降低用戶的社交媒體倦怠。

(一)用戶負面情緒分類

1.倦怠情緒

倦怠指疲乏、懈怠。人們會因為各種各樣的原因產生倦怠情緒,想要離開社交媒體。有些學者把社交媒體倦怠看作一種對社交網絡活動產生的消極情感反應,如疲勞、厭倦、冷漠、興趣低下[1]。另外一些人則把倦怠歸咎于使用社交媒體時的主觀感受和自我評估。

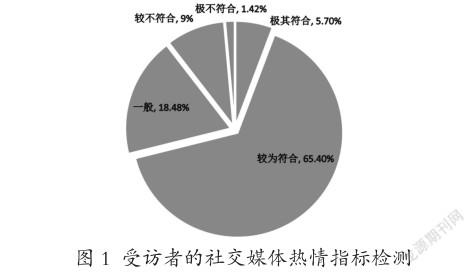

研究通過問卷調查的方式,對受訪者的社交媒體熱情指標進行了檢測,提出受眾“對社交媒體沒有以前熱情了”的假設。統計結果顯示(見圖1),1.42%的受訪者認為這一假設“極不符合實際”,9%的受訪者認為這一假設“較不符合實際”,18.48%的受訪者認為“一般”,65.4%的受訪者認為“較為符合實際”,5.7%的受訪者認為“極其符合實際”。由此可見,有一半以上的人對社交媒體的熱情降低,這是倦怠情緒的一個重要表現。

2.焦慮情緒

在用戶的負面情緒中,焦慮是最具代表性的一種。國內外學者從多個方面對焦慮進行了闡述。美國心理學協會將焦慮定義為“一種對即將到來的危險和不幸的期待,同時還伴隨著一系列的生理癥狀”。有學者認為,當人處在不確定的狀態下,感到緊張、煩惱時,大腦的自主神經會產生一系列反應,以應付可能出現的危險。社交媒介使用者的焦慮是指在使用社交媒體時,產生身體和精神上的緊張、壓力[2]。

3.抑郁情緒

抑郁也是一種普遍的負面情緒,其特點是情緒持續低落、缺乏愉悅、易怒、思考能力下降,認知能力和睡眠失調。一些學者認為,抑郁是情緒由正常向沮喪的波動變化,也就是表現為心情不好的那一方面,表現為悲痛欲絕或精神上的痛苦,表現為對某些不良情景或者事件的反應。

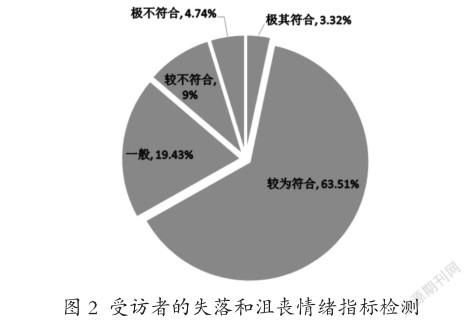

統計結果顯示(見圖2),在檢測“我會因為社交媒體互動較少而感到失落和沮喪”時,4.74%的受訪者選擇了“極不符合”,9%的受訪者選擇了“較不符合”,19.43%的受訪者選擇了“一般”,63.51%的受訪者選擇了“較為符合”,還有3.32%的受訪者選擇了“極其符合”。

由此可見,60%以上的受訪者對自己在社交媒體上發布的動態都很關注,當這些動態不被關注或者互動較少時,受訪者會產生明顯的失落情緒。

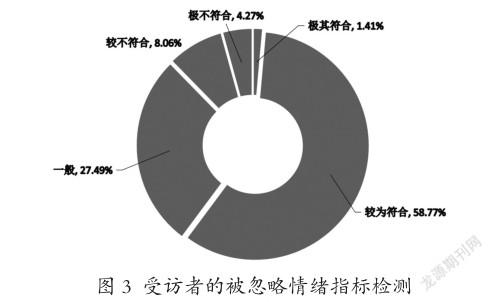

統計結果顯示(見圖3),在檢測“我在社交媒體中時常有被忽略的感覺”時,4.27%的受訪者選擇了“極不符合”,8.06%的受訪者選擇了“較不符合”,27.49%的受訪者選擇了“一般”,58.77%的受訪者選擇了“較為符合”,還有1.41%的受訪者選擇了“極其符合”。

由此可見,一半以上的受訪者在社交媒體的接觸與使用中有被忽視的感覺,這也是抑郁情緒的一個重要表現。

社交媒體的流行為使用者提供了一個發泄情感的平臺,但反過來也會對使用者的情感產生影響。社交媒體使用者的抑郁情緒已成為國內外研究熱點,一些學者認為,使用社交媒體和抑郁情緒存在明顯的正向關系。

(二)用戶消極使用行為的表現

1.潛水行為

據不完全統計,90%以上的受試者在網絡上都是沉默的,在不同的社交媒介中,用戶生產的內容具有明顯的分散和集中傾向,且具有明顯的帕累托效應。帕累托是指在任何特定的群體中,重要的因子通常只占少數,而不重要的因子則占多數。社交媒體使用者僅會閱讀對他們有用的資訊,很少發表他們的觀點,也就是他們不會創造任何東西,這是一種潛水行為。許多社交媒體使用者會在平臺上瀏覽別人發布的消息,但他們不會參與到討論中。

2.忽略與屏蔽行為

忽略行為是指由于內心的負面情緒而產生的主觀忽視或者自然屏蔽等行為。用戶在使用社交媒體的過程中,基于內心的消極因素,逐步喪失對社交媒體的使用意愿,并且在接觸、選擇、應用的過程中,活躍程度持續下降,不參與社交媒體活動。信息屏蔽行為是指使用者出于時間、精力、知識背景和個人興趣等因素而故意忽視、回避消息,以提高信息活動的效率,增強個人效能。這樣一種對社交媒體的屏蔽產生的后果,比忽略行為帶來的影響更值得關注。

3.退出與轉移行為

用戶的退出行為是使用者不再使用同類型的其他任何社交媒體;轉移行為是指使用者不再使用當前的社交媒體平臺或降低對其的使用頻率,而使用同一類型的其他社交媒體平臺。從根本上說,使用者的轉移和退出是對社交媒體平臺的逃避和拋棄。產生轉移行為,甚至退出行為的用戶,并不是完全放棄了這個社交媒體平臺,在新條件產生的前提下,用戶還有機會重新選擇該平臺。如果社交媒體平臺的新產品能吸引到這些用戶,那么這些用戶就會再次回到社交媒體平臺,繼續活躍其中。

4.抵制行為

抵制行為是一種強度較高的用戶消極使用行為。有學者認為,信息系統抗拒是指使用者因信息系統執行的改變而產生的抵制,分為四種形式:公開抵制和隱性抵制、被動抵制和主動抵制[3]。使用者的抵制行為,除了來自所感受到的威脅之外,也來自使用者對自身權利與尊嚴的需要。嘲諷就是這樣一種被動行為,這是一種由遠距離的知覺而產生的抗拒,這種抗拒會發展成更強烈的抵制。

(一)信息資源因素

1.信息過載,內容同質化嚴重

信息過載即指社交媒體提供的信息在數量、內容及容量上遠超用戶實際可以接受信息的上限,造成用戶的困擾。這讓用戶在尋找他們所需的信息時,要花費更多的時間在現有的社交媒體平臺上,并且被動地接受并非主觀意愿上想要去瀏覽的信息。使用者在處理這些信息時額外花費了大量的時間和精力,導致用戶難以集中注意力,產生負面情緒和消極使用行為。

2.多元傳播,信息真偽難辨

算法推薦能適應人們多元化和個性化的信息需求。定制化、智能化的信息傳遞機制,可以迅速、準確地匹配用戶信息,極大地減少了傳播和獲得信息的成本,方便了人們的生活。選擇“是”和“否”的人相差無幾,大家對信息的真假存疑,算法推薦在為用戶提供便利的同時,也存在著大量的垃圾信息推送、大數據殺熟等問題,以及大量的夸大宣傳、博人眼球的標題和極度情緒化的報道。這使得信息真偽難辨,用戶因此產生負面情緒,降低對社交媒體的使用頻率。

(二)技術環境因素

1.平臺功能缺陷帶來使用負擔

平臺功能超載主要表現在社交媒體平臺開發的功能上,這些功能不總符合用戶的實際需要,出現了大量的無用或無意義功能,超出了用戶的實際需要,使用戶感到煩躁、無措。有學者提出,系統的功能過載同時包括推送性過載和市場性過載。大部分人對社交媒體商業化不滿。社交媒體和第三方合作,是為了增加收入,第三方將自己的廣告投放到社交媒體平臺上,然后利用各種活動逼迫用戶加入,讓用戶花更多的時間在廣告方面,導致用戶產生負面情緒。

2.隱私安全問題沒有得到保障

社交媒體平臺體系存在諸多問題,并且有著不穩定的特征。隨著網絡技術的飛速發展,大部分用戶開始對自己的隱私安全感到擔憂,這就引發了他們對社交媒體平臺的使用憂慮。用戶在社交媒體的使用過程中,不可避免地會暴露部分個人隱私,當隱私被侵犯到一定程度的時候,他們會竭盡全力地維護自己的隱私,甚至選擇放棄或者停止使用這個平臺。大多數人認為個人隱私問題在社交媒體中沒法得到保障。現在,隱私保護問題可能成為用戶選擇社交媒體平臺時的首要關注點。使用社交媒體的部分功能,需要獲取用戶隱私的使用權限,這一問題也帶來了一系列的負面效應。

(三)用戶內部因素

1.個人需求未得到滿足

用戶使用大眾傳媒是有目的的,其出于心理或社會需要,希望借助媒體達到自己的媒介使用需求。用戶在使用社交媒體時帶有自己的目的與需求,包括社交、學習、娛樂、獲取信息等。基于滿意的結果,人們對已有的媒體形象進行了修改,社交媒體平臺如果不能滿足個體的需要,用戶出現負面情緒及消極使用的狀況,改變媒體選擇和使用行為。社交媒體平臺或多或少地存在不足,無法滿足每個人的需求。在社會化媒體環境下,需要對用戶提出更高的素質要求,即在此基礎上,用戶必須具有使用社交媒體的能力、信息生產能力,以及有效地使用互聯網海量信息的能力[4]。

2.社交過載導致壓力攀升

社交超載這個概念最初被用來解釋人口增長速度太快所帶來的負面效應。在這個時代,社交超載是指人們將大量的時間和精力都浪費在社交網絡上。社交媒體的出現,擴大了交流的范圍,縮小了社交邊界,使使用者感到疲憊,并產生了逃避的心理。所謂的社交過載,是指在社交網絡上,因為跟朋友的交流次數太多,導致使用者精神松懈。有學者指出,當使用者過度使用社交媒體時,會產生疲憊感,進而產生逃避心理。社交媒體的出現,讓人們的交流變得更加便捷。但是,隨著人們在社交媒體平臺上的朋友越來越多,維持關系所需要的消耗也在不斷增加。研究結果顯示,當三個人同時聊天時,使用者會感到疲憊,這讓一些人對社交網絡產生了恐懼,害怕看到新的信息。

(一)社交媒體平臺層面

1.優化功能服務,加強功能建設

社交媒體平臺的優勢之一就是其功能與服務的研發具有極高的用戶接近性,功能的研發與服務質量的提升,給用戶帶來了較好的用戶體驗。這樣的優勢,對提高用戶的滿意度與增強用戶黏性確實有積極作用。但是,過度的連接會讓使用者產生壓力,想要逃避。彭蘭認為,在新的媒體環境下,用戶選擇連接和反向連接,既是真實的應用需求,也是新媒體應用的一種新的授權。未來媒體內容的發展,可以從內容產品上進行適當的減法,從基本的用戶需要出發,反思其必要性和合理性,并在媒體環境中給予使用者應有的權利,減輕對使用者的壓力。

2.監測用戶需求,提升用戶參與度

社交媒體平臺通過運用大數據技術、算法工程,監測不同用戶的使用需求,進而提升用戶的參與度。根據用戶的不同特征對其進行分類,跟蹤用戶行為在不同的內容中的持久性,并將其與用戶緊密地聯系在一起,從而更好地迎合用戶的興趣,實現對內容的投放。利用人工智能技術,對不同年齡、不同領域的倦怠用戶進行數據標記與分類,差別化管理不同程度的用戶使用行為,逐步形成具有社會化特征的用戶管理與分類機制,從技術上避免平臺內容對倦怠用戶的超載,實施媒介內容創新和用戶協同管理的發展策略[5]。要重視用戶參與度,不斷引導用戶參與互動,用戶參與度越高,社交媒體平臺的用戶流失率就越低。

(二)社會各方層面

1.加強網絡監督,營造和諧環境

政務信息的網絡推廣與政府信息的透明化管理,是加強網絡監督的途徑之一。要提高政府的可信度,并注重受眾的媒介素養教育,進行新聞輿論監督。新媒體平臺下的公眾號、微博等,要傳播主流價值觀。創造良好的傳播環境,是提升媒介素養的硬保障。另外,還需要完善相關規范,對社交媒體中的不良信息進行法律規制,加強網絡監管,凈化平臺環境。

2.加強技術扶持,保障隱私安全

要強化責任意識,保障平臺信息安全。社交媒體環境下的功能開發,應該注重保護用戶的隱私,避免用戶資料的外泄,或者隱私數據的大數據收集。要關注社交媒體對用戶隱私活動的侵犯,并形成有效的治理途徑。平臺需要完善用戶的個人信息保密協議,將用戶的個人隱私保護協議的內容完整、準確地呈現給用戶,并設定恰當的閱讀時間,讓用戶充分了解規則,從而保證用戶的隱私安全,避免服務霸權。

(三)用戶自身層面

1.加強學習,提高自身媒介素養

媒介素養是指用戶在使用社交媒體時的綜合素質,提高媒介素養也就是提升用戶媒介接觸、使用與傳播的能力。培養用戶的媒介使用能力有以下途徑。

第一,通過用戶初次體驗教育,培養用戶良好習慣。讓用戶對媒體有一定的了解,認識到多媒體的信息質量參差不齊,增強其在閱讀資訊時的警覺性,增強其辨別能力。第二,各社交媒體應設定能力訓練的方式,設置分層次的媒介素養提升課程,并有針對性地進行素質提高訓練。第三,可以建立一定的競爭機制,通過設置形式多樣的媒體接觸與體驗活動,推出多種競賽或測試單元,提升用戶的媒介使用質量。

2.自我約束,適度使用社交媒體

社交媒介疲倦是一種主觀感覺,會受到使用者心理與行為的影響。黃宏輝等人的調查結果顯示,資訊超載增加了年輕使用者的社交媒體疲倦。在復雜的網絡信息環境下,用戶必須從海量信息中獲得最新信息,以保證與別人的連接。社交媒體是一個開放的系統,這種聯系帶來使用者的自我表達和自我調節也會越來越頻繁、越來越復雜,最終導致“現實自我”和“虛擬自我”之間的不和諧。因此,用戶從自身出發,加強自我約束,合理使用社交媒體,也可以減緩社交媒體倦怠的產生。

在社交媒體環境中,用戶的消極情緒主要有倦怠情緒、焦慮情緒、抑郁情緒;消極使用行為主要有潛水行為、忽略和屏蔽行為、退出和轉移行為、抵制行為。社交媒體環境下用戶負面情緒及消極使用行為受信息資源因素、技術環境因素、用戶自身因素的影響。由于信息過載,信息同質化嚴重,信息質量下降、真假難辨;功能過載導致操作復雜,給用戶使用帶來負擔,并且隱私安全問題得不到保障;社交過載導致用戶疲于應對,社交壓力過大。

文章根據研究結果,把不同的因素對使用者的負面情緒和消極行為的影響進行了實證分析,并提出相應策略。以往的研究主要關注社交媒體倦怠的成因、社交媒體倦怠的具體表現等,很少涉及對社交媒體倦怠的影響與策略的探討,而本文提出了社交媒體環境下用戶負面情緒及消極使用行為的影響和策略,彌補了這一空白。

參考文獻:

[1] 王麗丹.感知過載視角下社交媒體不持續使用行為形成機理研究[D].天津:河北工業大學,2019.

[2] 劉魯川,李旭,張冰倩.社交媒體用戶的負面情緒與消極使用行為研究評述[J].情報雜志,2018(37):105-113,121.

[3] 徐穎,于雨禾,張桓森.何因生倦怠,何素調節之?:一項關于社交媒體倦怠的元分析研究[J].圖書情報工作,2021,65(13):31-43.

[4] 奚建治.大數據時代社交媒體用戶隱私信息的安全防護策略[J].圖書館學刊,2021,43(8):85-89.

[5] 陳昭儒.社交媒體倦怠視角下媒介內容創新及發展策略[J].傳播與版權,2022(2):102-104.

作者簡介 張玲,碩士,副教授,碩士生導師,研究方向:新媒體與傳播效果。 季然,本科,研究方向:傳播學。 孫旭,本科在讀,研究方向:新媒體傳播。 陳雙,本科在讀,研究方向:新媒體傳播。