立足小學英語拓展閱讀,開展地方文化教育

胡曉蕓 吳莉莉

【摘? ?要】英語學科承載著拓展學生文化視野,增強學生文化自信的任務。教師應將地方文化、傳統文化與教材進行融合,選擇適合英語教材單元主題和學生語言基礎的閱讀素材,以閱讀拓展課的形式開展教學。具體而言,教師應“補充地方素材,增強學生的地方人文意識;進行文化比較,增強學生的文化自豪感;引入古典詩詞,促使學生產生文化共鳴;發揮校園文化功能,增強學生的文化自信;組織地方文化實踐,促使學生遷移文化知識”,讓學生產生熱愛家鄉、熱愛祖國的情感。

【關鍵詞】小學英語;拓展閱讀;文化自信;地方文化

英語學科承載著拓展學生文化視野,增強學生文化自信的任務。英文主題式閱讀課是培養學生人文意識,提升學生文化自信的重要方式。地方文化具有較強的地域性,是良好的教學素材。教師可以將地方文化、傳統文化與教材進行融合,選擇適合英語教材單元主題和學生語言基礎的閱讀素材,以閱讀拓展課的形式開展教學。這樣的教學能夠增強學生的國家認同感和文化自信心,促進學生積極地向世界傳播中國文化,傳遞中國聲音,發揮英語學科的育人功能。在實際的教學中,筆者基于教材單元主題,將繪本、時事和教材語篇進行有機融合,引領學生了解當地文化,開展“走街串巷找美食”“帶你玩鄉村”等活動,用表演的形式展示課本中的顯性文化,挖掘隱含的傳統文化,讓學生產生熱愛家鄉、熱愛祖國的情感。

一、補充地方素材,增強學生的地方人文意識

2021年秋季,新版PEP教材新鮮出爐。該教材引導教師和學生關注國家各方面的進步,感受中華民族偉大復興的歷史意義。如在六年級上冊第一單元的閱讀素材中,原先的GPS改成了BDS(北斗導航)。教師應結合學生的實際情況,適當拓展與本土文化相關的內容,讓學生多維度地感受我國的風土人情,由此增強民族自豪感。

(一)拓展本土風俗習慣,滲透學科育人價值

英文教材一般都缺少本土素材。因此,筆者在羅列PEP教材的文化知識點后,還補充了校本文化和優秀傳統文化的內容,滲透育人價值。

如在PEP《英語》六年級上冊Unit 5 What does he do? A Lets learn的拓展環節,筆者對語篇進行了拓展,介紹不同國家的人們打招呼方式的不同。學生了解到我國古代的作揖禮和現代的握手禮,明白禮貌待人的重要性。

(二)引入地方特色節日,增強學生的家鄉自豪感

教師可以結合教材和學生的實際情況,引入當地優秀的傳統文化元素,增強學生的家鄉自豪感。

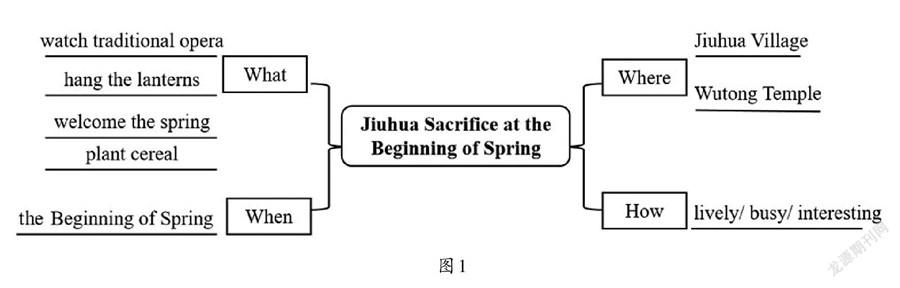

以PEP《英語》六年級上冊Unit 2 Ways to go to school A Lets talk拓展環節的教學為例,本單元的主題意義為談論假期活動及感受旅游文化。在談論元旦、國慶節的話題時,筆者以“Where did you go on your holiday? What did you do there? Did you...? How was your holiday?”等問題引發學生思考,而后引入了當地的傳統民俗活動“九華立春祭”。筆者先向學生介紹了“立春”一詞的英文表達“The Beginning of Spring”,而后向學生介紹了“九華立春祭”這一國家級非物質文化遺產。學生在圖片和思維導圖(如圖1)的幫助下,談論去九華鄉參加活動的日期、交通方式、衣著、行為及感想,符合拓展課的主題。在這一學習過程中,學生既明確了語言結構層次,加深了對文本的理解,又了解了當地的優秀傳統文化,產生了強烈的家鄉自豪感。

二、進行文化比較,增強學生的文化自豪感

在英語課外閱讀教學中,教師應傳授閱讀的策略,讓學生學會自主閱讀。教師可以引導學生使用比較法,幫助學生自主學習中華優秀傳統文化,增強民族文化自豪感。

如在PEP《英語》六年級上冊Unit 1 How can I get there? B Lets learn的拓展環節,筆者以“Travel in Quzhou”為主題,引領學生對衢州與倫敦的景點進行比較,介紹衢州的美麗鄉村,讓學生感受家鄉的青山綠水,體會社會主義新農村的巨大變化。此外,筆者還讓學生舉例衢州的美食,并與國外的快餐進行對比,比較食物選材及加工制作方法等方面的不同。學生感受到中華美食文化的博大精深,進一步增強了民族自豪感。

三、引入古典詩詞,促使學生產生文化共鳴

教師只有自身對母語文化有著堅定的信念和強烈的熱愛之情,才能做文化的傳承者,自然、主動地在英語學科教學中融入中華優秀傳統文化,讓學生充分認識到中華文化的魅力,增強對中華文化的認同感,主動成為文化的傳播者。教學中,教師可以融入中國古典詩詞,讓學生與古人產生共鳴,感受詩詞之美,堅定文化自信。

以PEP《英語》六年級上冊Unit 6 How do you feel?的復習課為例,本課的教學目標是用worried、angry、happy、sad、afraid等詞表達心情,并在真實的語言情境中運用單詞和句型,關注他人的情緒。筆者適當引入《春曉》《江雪》等古詩的多種英文版本,讓學生比較不同版本的翻譯,并通過配樂朗誦、想象繪畫等方式,體會詩人孤寂、喜悅等情感,感受詩歌的韻律之美,增強文化自信。

此外,教師也可以推薦學生閱讀承載文化內涵的文本,如英文版《鐵杵成針》《愚公移山》《孔融讓梨》等,讓學生感受母語文化的獨特魅力。

四、發揮校園文化功能,增強學生的文化自信

校園文化教育應以豐富生動的教學內容為基礎,地域文化資源、校園文化資源等都可以成為校園文化教育的組成部分。教師可利用微視頻講述地域文化,使學生利用視覺、聽覺等多種感官體會文化精神,增強文化自信,也可以通過“互聯網+課堂”、研學活動和角色體驗等方式,促進地方文化與傳統文化的結合。

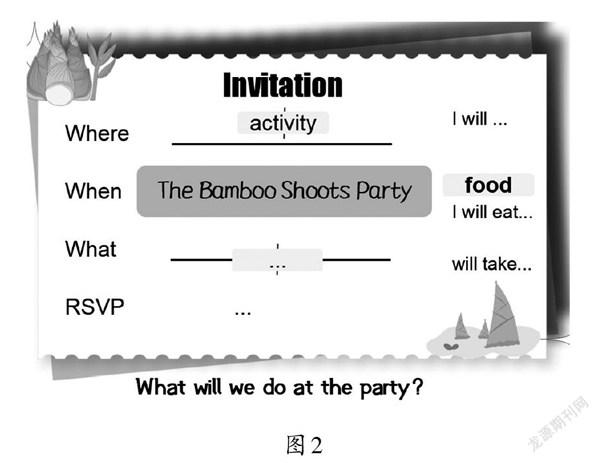

以PEP《英語》六年級下冊Recycle Appendix: Short plays復習課的教學為例,本課設置了Mike收到學校畢業典禮的邀請函的語境,引出了一般將來時的用法。在課堂的拓展環節,筆者設置了“竹筍節”的情境,將文化目標設定為“了解并傳播山區竹筍文化”,要求學生運用本課已學知識,自主創作邀請函,達到語用目標。教材要求學生撰寫的邀請函包括where、when、what、RSVP等信息。在此基礎上,筆者提供了邀請函學習單(如圖2),增加了food、activity兩個維度,鍛煉學生的綜合語言運用能力。

五、組織地方文化實踐,促使學生遷移文化知識

課堂教學受到時間和空間的限制,導致文化活動難以深入。教師可借助網絡與新媒體技術,利用學生課后的“碎片化”時間,帶領學生參加有文化教育意義的社會實踐。

(一)線上活動,突破課堂的時空限制

教師可以利用線上平臺,把短而精的視頻或微課推薦給學生,激發他們學習文化的興趣。

以PEP《英語》三年級上冊Unit 5 Lets eat B Start to read的拓展教學為例,本課的話題為水果,在教學orange、banana、apple、pear等單詞之后,筆者以“Special Fruits in Quzhou”為主題,將江山獼猴桃、常山胡柚、衢州椪柑等水果融入英語課堂,通過連線當地的農民,向學生介紹衢州的水果,用課堂主題鏈接地方文化,打破課堂的時空限制。在相關單元的教學中,教師也可以介紹當地美食、美景,與學生進行互動,使學生進一步了解家鄉特色。

(二)線下活動,促進知識的遷移運用

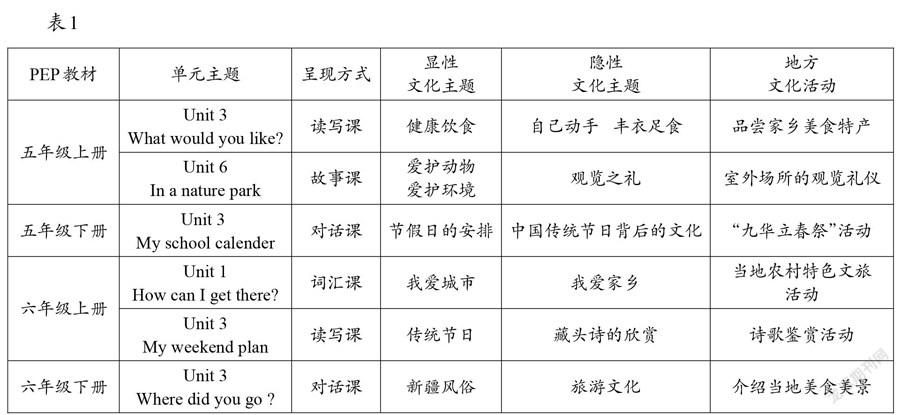

教師可以組織學生參加線下的活動,如參觀當地的名勝古跡,了解當地的文化遺產,引導學生在社會情境中遷移運用英語知識。與教材相關的地方文化活動如表1。

文化自信的培育不是一蹴而就的。教師應在學生熟悉教材單元主題和語言的前提下,整合教學資源,設置體驗式活動,豐富學生的情感體驗,讓優秀的中華文化浸潤學生的心靈。

參考文獻:

[1]中華人民共和國教育部.義務教育英語課程標準(2022年版)[M].北京:北京師范大學出版社,2022.

[2]祝愛華,高鳳江.英語教學中文化自信的培育路徑[J].教學與管理,2019(24).

[3]孫慶娜.文化自信視角下小學英語教學的反思與實踐[J].教育觀察,2020,9(31).