“作業·評價一體化”助推革命文化題材課文“難文淺教”

吳園園

【摘 ? 要】基于“立德樹人”的育人目標,統編教材增加了革命文化題材課文的比重。一些文章因其獨特的歷史背景或表達方式成為教學中的“難文”。以四年級上冊《延安,我把你追尋》一文為例,從多元視角觀照難文之“難”,基于“作業·評價一體化”理念,精準把握教材和語文要素,探索難文淺教的策略,激活難文價值。

【關鍵詞】革命文化題材;作業;評價;語文要素

選文多元性是統編教材的編排特色之一。基于“立德樹人”的育人目標,教材增加了革命文化題材課文的比重。這其中不乏一些“難文”:有的課文內容離學生的生活較遠,他們理解起來有困難;有的課文表達方式特殊,學生缺乏相關的閱讀經驗。四年級上冊《延安,我把你追尋》一文無論從內容還是從表達方式上看,都是一篇典型的“難文”。下面以此文為例,基于“作業·評價一體化”理念,探索難文淺教的策略。

一、學情驅動,多元視角,觀照“難文”之“難”

教師作為學生學習活動的引領者,教學時要充分了解學情,精準把握難文“難”在何處。

(一)觀照整體,聚焦文本共性之難

《延安,我把你追尋》是一篇革命文化題材的略讀課文。延安是紅軍長征的落腳點。對多數學生而言,這座城市無疑是遙遠的。另外,學生生活在和平年代,有著充裕的物質條件,對詩中提到的“南泥灣開荒”“楊家嶺講話”等歷史事件及其背后自強不息、艱苦樸素的精神內涵感到十分陌生。時空的壁壘使得學生難以理解“延安精神”。

《延安,我把你追尋》還是一首現代詩。統編教材雖然在三年級編排了《聽聽,秋的聲音》《童年的水墨畫》等詩歌,但直至四年級下冊第三單元才出現整組現代詩,引導學生初步了解現代詩的特點。基于文體的特殊性,詩歌的語言高度凝練,通常選擇一定的意象來表情達意。《延安,我把你追尋》這首詩就借助具體事物來描寫延安。全詩以“追尋”為線索,通過“延河、棗園、南泥灣、楊家嶺”等意象,追憶、歌頌延安精神。此外,詩歌中還運用了比喻、對比等手法,表達比較含蓄。這加大了理解難度。

調研發現,不少教師認為教學這篇課文具有很大的難度。部分教師由于本身知識結構存在缺陷,和學生一樣,對課文中提到的相關歷史感到陌生。知識結構的缺陷尚可通過教學準備階段的大量閱讀進行彌補,但如何將自己對文本的理解轉化成行之有效的課堂活動傳遞給學生?對此,教師需要精心設計。

(二)落實要素,聚焦文本個性之難

《延安,我把你追尋》編排在四年級上冊第七單元中。本單元主題是“家國情懷”。在本課之前,學生通過學習《古詩三首》《為中華之崛起而讀書》《梅蘭芳蓄須》三篇課文,對人文主題有了一定的感悟,打下了情感基礎。根據統編教材雙線組元的結構特點,教學時還應關注本單元的語文要素“關注主要人物和事件,學習把握文章的主要內容”。《為中華之崛起而讀書》一課,要通過關注主要人物周恩來的三個事件,說清楚課文的主要內容;《梅蘭芳蓄須》一課,要通過梳理主要人物梅蘭芳拒絕日本人的辦法以及面臨的危險和困難,厘清課文的主要內容。這兩篇課文中都有明確的主要人物和事件。《延安,我把你追尋》與它們不同,因詩歌語言具有抽象性,學生很難從中找出主要人物和事件,說清主要內容。不少教師脫離本單元語文要素,側重內容層面的教學。

葉圣陶先生認為,在語文教學中,“道”與“文”是不可分割的。教師在教學中既要關注課文的思想性和人文性,也要兼顧語文的工具性特點。革命文化題材課文僅僅從內容層面進行分析與講解,有違教材編寫的初衷。這使得語文課堂失去能力訓練和發展的空間,容易落入道德說教的窠臼。因此,將單元語文要素融入教學,進行實踐運用,是本課需要重點關注的內容。

二、目標驅動,練評一體,實現“難文淺教”

(一)對標閱讀提示,突破學習難點

要實現難文淺教,教學時就要有所側重。《延安,我把你追尋》一課中,詩歌的韻律、比喻的手法等都可以是學習的內容。如果面面俱到,將人為加大學習難度。所以,分清主次,有所舍棄,選擇重點內容進行教學才能更好激活難文價值。

仔細研讀《延安,我把你追尋》的閱讀提示,可以歸納出本課三個學習任務:第一,有感情地朗讀這首詩;第二,想一想詩中多次提到“追尋”,是在追尋什么;第三,如果有不懂的內容,如“南泥灣開荒”“楊家嶺講話”,可以查找相關資料幫助理解。不難發現,后兩個學習任務分別指向詩歌表層內容的理解和深層內涵的體會,旨在引導學生循序漸進地把握詩歌含義。“有感情地朗讀這首詩”和“查找相關資料幫助理解”實際上提示了學習課文時所用的方法策略。其中,前者基于詩歌的文體特點,讓學生感受詩歌的節奏和韻律,理解詩歌內容,體會作者的情感;后者則以學生的認知為起點,通過補充閱讀課外相關資料,消除學生對歷史事件的疏離感,使其更好地理解詩歌。

解讀課文的閱讀提示后,可以制訂如下教學目標。

1.通過圖文結合等方式,認識“延、昔、茅、炕、旦、媚、镢頭”等字詞,了解“土炕、镢頭”。

2.通過多種形式的朗讀,讀出詩歌的韻律、節奏和情感;明確追尋的內容,關注人物、事件,把握詩歌內容。

3.借助閱讀資料,領會“南泥灣開荒”“楊家嶺講話”等事件背后的延安精神,懂得繼承和發揚延安精神的重要性。

以上教學目標中,第三條是本課教學的難點。詩歌中的“南泥灣開荒”“楊家嶺講話”都是重要的歷史事件。“延河的流水”“棗園的梨花”等意象之所以具有象征意義,是因為在延河、棗園這些地方留下了毛主席和紅軍戰士生活、戰斗的足跡。要理解這些意象的含義,就要走進與之相關的故事,這是突破本課難點的一個切口。

(二)巧設聯讀作業,延展閱讀邊界

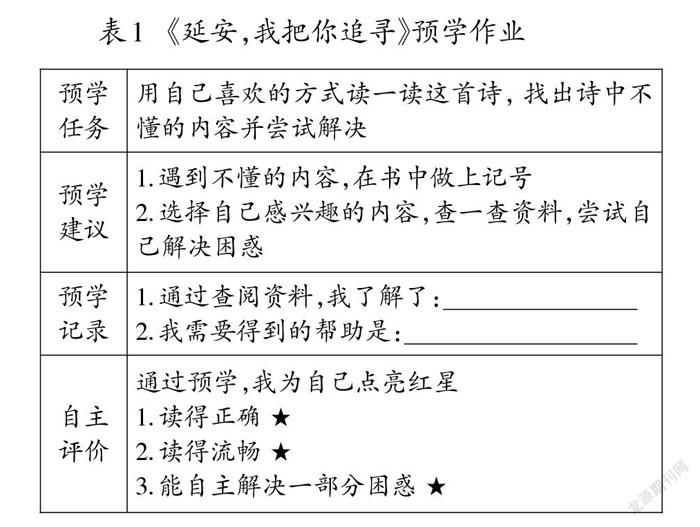

對于詩歌中難懂的內容,課文的閱讀提示明確提出可以查找相關資料幫助理解。聯讀資料可以將學生帶向更開闊的閱讀時空,使其理解難懂的內容。在預學階段,可設計相應的前置性作業(如表1)。

針對難懂的內容設計預學作業,旨在鼓勵學生根據自己的學習起點和興趣點進行自主聯讀,體現開放性和差異性。作業不僅向學生提出預學任務,還給出預學建議,提供預學記錄范式,同時指導學生進行自主評價,幫助教師在教學前有效把握學情,生成適切的教學內容。

(三)搭建練評支架,落實語文要素

當然,僅靠學生課前的聯讀來理解詩中難懂的內容是遠遠不夠的,教師在課堂中還要用好資料,幫助學生理解。因此,聯讀資料的選擇至關重要,合適的資料是橋梁,可以聯結文本和學生,否則適得其反。本課選擇的聯讀資料首先要具有典型性,能夠充分表現事件背后的“延安精神”;其次要具有適讀性,針對四年級學生的閱讀能力層級,讓他們讀得懂、喜歡讀。什么樣的內容學生愿意讀?可以是具有一定故事情節的文本,這也契合了本單元的語文要素“關注主要人物和事件,學習把握文章的主要內容”。

教學前,通過書籍、網絡等查閱與“延河”“棗園”“南泥灣開荒”“楊家嶺講話”四項內容相關的歷史記錄,教師可選擇《延河邊的故事》《毛主席在棗園》《楊家嶺的記憶》《南泥灣開荒》四則聯讀資料,并基于落實本單元語文要素的需求,對它們進行改編。以《毛主席在棗園》為例,具體內容如下。

毛主席在棗園

毛主席和機要科的同志們一塊兒住在種著梨花樹的棗園里。1942年年底,延安大生產運動開始后,毛主席也和大伙兒一起種地。機要科的同志們很擔心他累壞了身體,就跑到主席面前,提出幫他挖地。主席慈祥地笑笑,擺手示意不讓他們幫助,并說:“你們挖的地,不算我的勞動,親手干才算自己的勞動。”

這則材料的主要人物是毛主席,主要事件是他堅持和大伙兒一起種地,體現了毛主席自力更生、不怕困難的精神。材料刪減了原文中的一些次要情節和描寫,保留故事主干,以便學生更好地運用單元語文要素,把握主要人物和事件。四則聯讀資料淺顯易懂,又不失內涵。在課堂上開展聯讀,既是對學生課前閱讀的補充、延伸,又讓學生對單元語文要素進行實踐運用,深入體會“延安精神”。

在課堂教學中,若以單一的“閱讀—交流”模式將文本內容與內涵灌輸給學生,會背離“以生為本”的教學理念,也無法有效評估學生對語文要素的掌握情況。因此,需要在教學中搭建支架,化講讀式教學為活動化學習。為此,可設計“資料記錄欄”這一課堂練習支架。[詩人選取了有代表性的事物來描寫延安。請閱讀聯讀資料,了解有關“延河”“棗園”“南泥灣開荒”“楊家嶺講話”的內容,并做簡要記錄。

資料記錄欄]

“資料記錄欄”既使學生的閱讀思維過程可視化,也幫助教師更直觀地研判學情。教學中采用小組共學的形式,設計兩個學習任務。

(1)自主閱讀四則聯讀資料,結合單元語文要素,關注主要人物和事件,將每則故事的主要內容梳理記錄在“資料記錄欄”中。

(2)在小組內交流自己的閱讀感受。

在小組共學時,教師還應為學生提供相應的評價量表。以上兩個學習任務分別指向語言建構和思維發展,據此可設計“聯讀共學評價量表”(如表2),引導學生在自主合作探究的過程中,對標評價標準改進自己的學習,成為獨立的學習者。

三、素養驅動,鏈接作業,激活“難文價值”

《義務教育語文課程標準(2022年版)》提出“學習任務群”的概念,指出“設計語文學習任務,要圍繞特定學習主題,確定具有內在邏輯關聯的語文實踐活動”。革命文化題材課文在“立德樹人”的育人目標背景下,有著不可替代的價值。教師在上好本課的基礎上,還應該進一步探索以此為基點的語文實踐活動,聯結課堂內外,將學生的語文學習引向縱深處。

(一)設項目化作業,促結構化學習

通過本節課的學習,學生體悟了“延安精神”,也根植了愛國情懷。課后,教師可立足本地紅色資源,設計“紅色追尋”項目化作業,以“做一日紅色講解員”為核心任務,引導學生開展項目化學習(如圖1)。

教師從真實情境出發,組織開展四個實踐性活動。四個活動循序漸進,內容上延續課堂中對革命文化題材課文的學習,了解愛國人士和講述紅色故事的形式呼應了單元語文要素。

一次完整的作業歷程需要評價體系的支持。基于此,以學生獨特的體驗為依據,設置多元化評價主體,結合多維度評價要素,設計以下項目化作業評價量表(如表3),使評價貫穿學程,有效促進學生素養提升。

(二)“一篇”帶“一類”,擴類型化閱讀

統編教材倡導建構精讀、略讀、課外閱讀“三位一體”的閱讀教學體系,鼓勵學生將課內學到的閱讀經驗與方法遷移到課外閱讀中,實現自主閱讀實踐。在本單元,教材首次以單元整組的形式編排革命文化題材課文。這也在啟示我們,這一題材的文本閱讀可以由“一篇”走向“一組”,再走向“一類”。教師在教學本單元課文后,可鼓勵學生開展更廣泛的閱讀。以“紅色追尋”為主題,可設計以下兩個閱讀任務(如表4),供學生選擇。

總之,在根植社會主義核心價值觀的今天,革命文化題材課文有著不可替代的使命與價值。教學時要從文本特質出發,結合語文要素,通過“作業·評價一體化”的語文實踐活動,真正實現“文道統一”。

參考文獻:

[1]中華人民共和國教育部.義務教育語文課程標準(2022年版)[M].北京:北京師范大學出版社,2022.

[2]陳先云.“文道統一”原則下教材選編特點及教學建議:以統編教材中革命文化題材類文本為例[J].江蘇教育,2019(73):7-10.

[3]威金斯,麥克泰格.追求理解的教學設計(第二版)[M].閆寒冰,宋雪蓮,賴平,譯.上海:華東師范大學出版社,2021:286-289.

(浙江省溫州市蒼南縣少年藝術學校)