兩度沉淪,兩度覺醒

——貝多芬op.110終曲樂章的音樂結構與哲學啟示

⊙田家慶 [河北師范大學,石家莊 050024]

縱觀藝術發展的歷程,每當一個新的概念被提出并接受時,人們總會意外地發現,早在這許久之前,這些新的概念便已在大師的作品中留下了種子。在音樂這個門類中,這樣的例子比比皆是。古典主義時期的德國作曲家貝多芬是一位善于把握音樂結構的大師,在海頓時代定型的古典曲式在貝多芬手上變得更具美感與實用性,他的作品為后世音樂創作打開了一扇自由的大門。然而,在他的晚期作品中,我們看到了諸多與傳統曲式的不同之處,這些變化不但絲毫沒有影響作品的藝術表達,反倒由于更多元素的融入使作品達到了前所未有的高度。可以說,正是得益于貝多芬的偉大開拓,有關音樂結構的理論才得以堅實地向前發展。在晚期鋼琴奏鳴曲op.110 的末樂章中,就存在著種種音樂結構發展的跡象,諸如由移調重復造成的曲式結構復雜化、曲式結構向曲式原則的轉變以及新穎的形成結構力的方式等。在本文中,筆者將以此出發,對有關音樂結構的種種進行分析。

一、移調陳述造成曲式結構的異化

隨著非規范曲式的發展和變異形態的多樣化,規模的劃分在悄悄發生著變化,結構等級的壁壘也在逐步打破,作為近現代音樂創作技法的先導和預示,逐漸出現在古典、浪漫時期的某些作品當中。①

古典主義時期的音樂發展表明,當作曲家將更多的個人想法融入音樂創作中時,便容易出現個性與規范的矛盾,在這種矛盾下,如若作曲家并不選擇向傳統“妥協”,而是遵從個人意愿,便會帶來音樂形式的更新,從而造成曲式結構的變異,這種變異從音樂作品的“材料”和“調性”兩個最基本的層面開始發生。在通常的條件下,材料與調性具有同一性,即一段音樂材料總是與某一調性“捆綁”在一起,例如三部曲式中,中間部分幾乎總是以新的音樂材料在新的調性上展開陳述,而當調性再度回歸到舊調時,舊的音樂材料也同時回來了,達到再現的目的。

雖然在一些特定的條件下,材料與調性也確實可以脫離“捆綁”關系,諸如在奏鳴原則中,副部材料再現時需要調性回歸,但這并不是材料與調性之間不存在同一性的佐證,反倒說明,正是由于這種對同一材料的移調處理的確被認為是一種不尋常的因素,因此這種現象才被以獨特的“奏鳴原則”概括起來。所以,材料與調性的同一性現象是存在的,并且被古典時期的音樂創作所遵守。

可以說,這種同一性的現象,是維護曲式結構的生成邏輯所必需的,在傳統曲式中,樂段或樂部之間,總是通過對比與統一的原則有機發展,不斷地生成新的結構,也就是曲式。而傳統曲式結構的異化,就是從這種同一性被打破而開始,當同一段音樂材料在非特定原則下以不同調性再次出現,即帶來了曲式結構的混淆,也就是說,我們無法對這樣的一段材料進行準確認定,它既從材料上“再現”又從調性上“對比”,這使得對曲式結構的判斷變得模糊。

例如在本文所要研究的樂章中,四個段落組成的結構十分鮮明,但由于第三樂段使用了首段的材料,而作曲家卻將其完整地移調處理,使這一樂段既不是對比產生的新樂段,也不是傳統意義上的再現,因此,以一般方法判斷全曲的曲式便十分困難。應該說,從古典主義后期開始,音樂作品中的這種現象頻繁出現,這使曲式結構的觀念逐漸向著曲式原則前進,一些新的結構理論也逐漸產生,可以說,這個容易被忽略卻十分符合事物發展規律的關于材料與調性的同一性現象,成了音樂結構向現代演變的開端。而當我們回過頭來,可以發現這些新的結構理論中的一些認識,在貝多芬的晚期作品中已經初見端倪,諸如曲式原則占據主導,乃至結構對位現象與結構力的產生等。

二、Op.110終曲樂章音樂結構的簡述

這一樂章由引子、尾聲與四個同等級的樂部組成,其中第一、三樂部為柔板,音樂材料以及句式結構相同且調性相距小二度,兩個樂部的曲式結構獨立為并列單二部曲式。第二、四樂部為形式完整的賦格曲,后者的第一主題來自于前者主題的倒影,而后又在原調上對前一主題再現。可以看出,無論是將賦格曲融入更大級別的曲式結構中,還是以移調的方式重復樂部,這對于傳統曲式結構布局來說都是不尋常的。

引子(1—8 小節),從距離主調較遠的降b 小調上開始,明確的詠嘆調旋律在前三個小節出現(例1),之后被來自降a 小調屬七和弦的琶音打破,音樂材料開始變得非常凌亂,在接下來的5 小節中,光是速度變化就有6 次,各種動機仿佛都是首部材料的碎片,這種模糊化的寫法淡化了樂句之間的交界,帶有鮮明的幻想性,使整個段落渾然一體,同時兼具渲染氣氛的作用,是貝多芬晚期作品的一大特點。首部的真正預備從第7 小節開始,主和弦上穩定的柱式和弦伴奏音型在此出現,隨著和聲厚度逐漸增加,首部的主題旋律呼之欲出。

第一樂部(9—26 小節),并列單二部曲式,包含兩個對比樂段,低音聲部上的柱式和弦作為統一因素貫穿這個樂部的始終,為自由展開的旋律提供保障,樂段以及樂段之間的對比主要體現在和聲布局上,前一樂段作為轉調樂段在降c 小調上終止,后一樂段回歸主調結束。整體來看,方整的四個樂句一一被終止式剝離,然而旋律在整個樂部的上方一氣呵成,毫無間隔之感。結構的最后有兩個小節的補充,織體的變化消減了之前的動力性,也為下一樂部的進入做了準備。

第二樂部(27—115 小節),完整的三聲部賦格曲,由呈示部、中間部、再現部組成的三部性結構。主要材料包括一個主題、一個答題以及兩個對題(如例1 所示)。

例1 第二樂部賦格曲的主要樂思②

音樂的調性于主調的同主音調降A 大調上,雖然這種同主音的調關系屬于同一調性,但還是可以通過賦格曲帶來的明顯差異將這一樂部剝離出來。從音樂情緒上,賦格曲的主題誕生于從主音開始的三個連續的四度上跳,這種富有積極性的形象與首部在柔板下充滿猶豫的旋律形成了鮮明對比,這種反襯使賦格曲天生的動力性得以盡情凸顯,在重量上甚至超過了主部。總的來看,在這個賦格曲樂部中,音樂的發展模式與巴洛克時期的典范形式差異不大,唯一的不同之處在于以本調的屬七和弦開放收尾,這顯然是作曲家為了將賦格曲融入更大級曲式中,保證連接性所做的必然調整,在這個和弦上,音樂也同時變為了主調織體,通過和弦琶音以補充變連接的形式向后過渡。

第三樂部(116—136 小節),同樣的并列單二部曲式,是第一樂部在下方小二度調上的移位,盡管出現了些許的加厚與裝飾處理,但音樂的骨架保持不變。此處相較于第一樂部小節數的增加是由于最后的連接部分產生了規模擴充,并不影響主要的音樂結構。

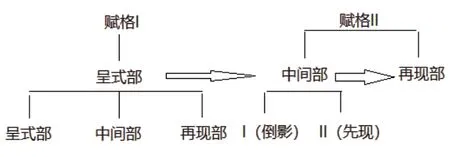

第四樂部(137—213 小節),形式較自由的賦格曲,與第二樂部的賦格有很大聯系。呈示部中的主題是第一賦格的主題在G 大調上的倒影,在這種變化下,斗志昂揚的四度音程變為下行,帶有了更多消沉的氣質。但是,在貝多芬的作品中一如既往的是,這種消沉總是短暫的,很快,在中間部中,原始的主題被拉長時值作為展開因素出現,音樂情緒在此處不斷積累,直到第175 小節,原樣的主題在低音部上出現,標志著再現部的開始,這既是第二首賦格曲的再現部,也從材料上和第一首賦格曲遙相呼應。若以此來看,第二賦格的呈示部由于是對第一賦格主題的倒影發展,帶有了中間部的性質,故而將兩首賦格曲組合起來,便形成了雙重的賦格曲結構(如例2 所示)。

例2 兩個賦格段落形成的雙重結構

第四樂部的末段,賦格曲中的對位織體被一個個柱式和弦吸附,逐漸過渡成主調織體,在低音快速跑動的音符中,音樂不斷向著高潮推進。203 小節開始,一連串的減七和弦完成了最后一次蓄力,最終在降A大調的主和弦上爆發出來,光明的琶音華彩為全曲華麗地收尾。

三、終曲中的“結構對位”現象

上述種種跡象表明,相較于傳統的曲式結構,這一樂章帶有諸多不尋常的特點,呈現出了鮮明的結構對位特征,這也使得我們可以從中窺見音樂結構現代化演變的足跡。

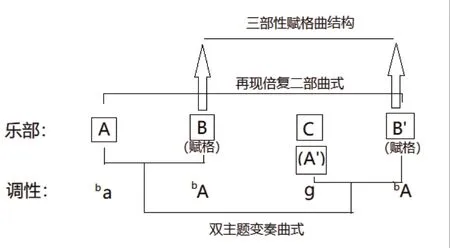

“結構對位,顧名思義,如同兩三條旋律線在縱向構成的復調音樂關系那樣,構成一部音樂作品縱向組織多維結構的特殊形態。”③這種現象的產生原因有多種,諸如當不同的結構原則在音樂作品中同時存在時,即容易產生這種縱向的多維形態。在本曲中,第三樂部的原型移位同時具有“展開”與“重復”兩種特征,若以展開原則分析,則這一樂部恰好處于二部曲式的“對比”位置,配合接下來賦格曲的再現,全曲成為倍復二部曲式結構;而若以重復原則來看,第三、四樂部同時是對前兩個樂部的變奏,全曲形成了雙主題的變奏曲式。

除此之外,在第二節中提到,該樂章中還存在著聽覺結構與文本結構的“結構對位”,由于兩個賦格在聽覺上的強烈呼應,使得松散的柔板部分并不突出,進而產生全曲是一部大型的賦格曲的判斷。綜上所述,根據這三種結構原則的出現,在例3 中筆者對本樂章結構對位的形態做出總結。

例3 終曲的結構對位圖示

需要指出,當曲式結構作為曲式原則而存在時,其曲式形態通常會失去典型性,諸如在本曲結構對位中的三個層次均不是在古典作品中常見的曲式名稱。這種現象既可以歸結為作曲家為了更宏觀的結構布局而做出的妥協,也可以說是對傳統曲式的精煉。但不論如何,這種典型性的丟失因為結構對位的存在而絲毫不會影響作品的藝術魅力。

四、由音樂情緒的發展而產生的結構力

在本曲中,兩種完全不同的音樂形態——復調織體與主調織體被結合到一起,二者各自鮮明且十分獨立,在經過這種并不尋常的結合之后,整個樂章卻在宏觀上十分流暢協調。這樣的安排背后,是一種哲學化了的音樂情緒產生的結構力的驅動。我們可以看到,在終曲樂章中,兩種極端對立的情感同時存在著,一種是由柔板樂部的停滯不前所營造出的濃重的無力感,另一種則是由賦格曲天生的秩序所帶來的激情與活力。在音樂的進行中,綿軟的柔板主題率先被奏出之后,其音樂情緒所營造出的深刻的“無力感”該向何處釋放便成了高于曲式結構而存在的結構力,因此,標志著賦格段開始的,帶有正面情緒的四度音程主題得以十分合理地出現,仿佛是對消沉態度的一絲回應,兩種不同的音樂形態以這種方式自然地連接在一起,這是第一次的“沉淪”與“覺醒”。當第一賦格結束之后,音樂再一次倒向柔板的消沉,這種“輪回”像極了事物發展的循環,以此產生的結構力抹去了音樂連接時的突兀之感,而貝多芬真正的“問題”并沒有解決,思考仍在繼續。直到經歷了又一次同樣的“沉淪”與“覺醒”之后,在第二賦格的結尾處,貝多芬終于真正給出了答案,輝煌的華彩代表著可貴的希望,歡樂最終戰勝了消沉。

縱觀全局,這種將音樂哲學化從而產生的結構力在很大程度上取代了曲式結構的主導地位,并推動了音樂發展,乃至成為作曲家的創作主旨。

五、結語:兩度沉淪,兩度覺醒

綜上所述,種種跡象表明,貝多芬這一時期的音樂創作已逐漸脫離了共性寫作的范疇,在音樂結構上體現為不再為了完成某一種曲式而創作,而是利用多種曲式結構的原則更全面地塑造自己的音樂理想。在這篇作品中,貝多芬以帶有命題性的柔板與賦格交替組合,完成了兩度沉淪、兩度覺醒的深刻布局。這位“樂圣”以此來告訴我們,他早已不再是當初那個書寫悲憤的青年,而是一位看懂了人事滄桑的睿智老者,他蘊含在樂曲中的這種悲喜交替,何嘗不是一種生活的哲學?顯然,貝多芬在以這篇出色的樂章啟示我們,即使經歷再多的挫折與苦難,命運也終會以歡樂收尾。這是作曲家本人的覺醒,但另一方面,縱觀音樂的發展歷史,這毫無疑問也是一次音樂界的覺醒。正是在這一時期,在這些帶有劃時代意義的作品中,人們得以重新審視音樂創作的法則,固有的觀念被不斷革新,從此打開了光輝而自由的浪漫主義音樂大門。

①姚恒璐:《從曲式原則到結構邏輯:音樂結構與作品風格演變的有機關聯》,文化藝術出版社2019年版,第243頁。

② 文中所有譜例均參考自貝多芬:《鋼琴奏鳴曲集第三卷》,上海教育出版社2014年版,第164—174頁。

③姚恒璐:《多種曲式原則并存的“結構對位”實證》,《星海音樂學院學報》2019年第4期,第5頁。