社會資本對農民工工資的影響機制研究

——基于河南省“百縣千村”之“整村調查”數據

劉 濤

(河南大學 經濟學院,河南 開封 475004)

一、引言及文獻回顧

截至2021年,中國農民工數量達2.925億人(數據來自2021年農民工監測調查報告)。改革開放以來,該群體一直是學界研究和政府關注的重點。在20世紀80年代社會資本的概念被明確提出后,社會資本在勞動力市場中的作用就受到經濟學家和社會學家的廣泛關注。中國是一個關系型社會,社會關系在經濟生活中扮演了重要角色。隨著國內各類微觀數據庫的不斷完善,該類研究越來越豐富。現有文獻就社會資本對農民工諸如務工工資[1]、就業空間選擇[2]、留城意愿[3]、家庭貧困[4]、消費儲蓄[5-6]、職業地位[7-8]、工作滿意度[9]等諸多方面的影響,進行了大量研究。就研究結論而言,文獻對社會資本有助于非農就業機會的獲取等形成基本共識[10-12],但無論是國外還是國內文獻對社會資本是否會提升工資收入一直都頗具爭議:不少文獻指出社會資本對工資水平沒有顯著影響[13-14],甚至有負向影響[15-16];同樣有不少文獻指出社會資本對農民工收入有正向影響[17-18]。

為什么實證結論有這么大的分歧呢?首先,社會資本是一個非常復雜乃至有些模糊的概念,這給實證研究帶來了極大的挑戰[19]。目前學界普遍接受的定義有兩個:一是Putnam 等提出的“社會資本指能夠通過協調行動提高經濟效率的社會網絡、信任和社會規范”[20];另一個是Lin提出的“社會資本指嵌入在社會網絡中,可由行為者獲得并加以利用的社會資源”[21]。Putnam 等和Lin 提出的社會資本概念的差異,主要源于作者的研究視角和關注重點不同:前者更關注社會資本的集體屬性,后者則更重視個人視角對社會資本的分析。在勞動力市場的實證研究中,接受前者社會資本概念的文獻,一般會采用社會網絡的稱謂,以強調研究重點是個人層面,而非集體層面的信任和社會規范[1]。Lin提出的概念則側重個體層面,同時也有很好的外延性:凡是能夠影響個體行為或結果的參照群體的特征、行為或結果,都可以被視為嵌入性資源,因此,Lin 提出的概念可以涵蓋同群效應(Peer Effects)。如果文獻所采納的社會資本的概念是Lin 提出的,則往往直接使用社會資本的概念①。

如果概念稱謂本身尚不足以給實證研究帶來困難,當我們把關注點轉移到概念內涵時,測度誤差問題就難以回避了。以Lin提出的社會資本概念為例:社會資本是嵌入在社會網絡中,可由行為者利用或獲得的社會資源。假設A與B認識,B與C也認識,A在尋找工作時得到了B的幫助,那么B就是A 的社會資本;但C 在尋找工作時沒有得到B 的任何幫助,在研究C尋找工作的問題時,B就不能視為C的社會資本。雖然B既是A的社會關系,也是C的社會關系。此外需要指出,B的社會資本在B幫助A尋找工作的過程中如果起到作用,那么B 的社會資本也被看作A 的社會資本。因此,如果接受Lin 提出的社會資本的概念,那么現有社會資本的實證文獻所采用的數據,或多或少都存在測度誤差問題。文獻中常被用來作為社會資本的代理變量如親戚、朋友數量,同鄉、同事、同學數量或者春節拜年人數、平時通信人數、人情花費等,都很難完全滿足社會資本的內涵。

其次,研究視角存在較大差異。以是否關注社會資本的數量和結構特征為準,可以分為兩類:一是關注使用社會資本對個體結果的直接影響,而不區分社會資本的數量和結構特征所帶來的異質性影響。二是關注社會資本的數量和結構特征,并著重分析社會資本的數量和結構特征所帶來的差異性影響②。自美國社會學家Granovetter[22]提出弱關系理論以及Burt[23]提出結構洞理論以來,異質性社會資本對勞動力市場的影響就成為該領域研究的重點。文獻基于不同的數據集對社會資本的細分維度有不同的測度方法,這使得橫向比較很困難乃至不可比[24]。以國內文獻為例:王春超、周先波[25]提出了“整合型”社會資本和“跨越型”社會資本,側重對個體社會資本的閉合性和開放性特征進行分析,關注“新”“老”社會資本對個體收入的異質性影響。葉靜怡、武玲蔚[17]把社會資本分為聲望社會資本和權力社會資本,側重分析社會資本占有社會資源的差異而帶來的不同影響。

再次,社會資本通常被認為有較強的內生性,在研究中是否考慮內生性問題對研究結論有顯著的影響,甚至得出相反的結論。陳云松、范曉光指出,不同研究視角的內生性來源也不相同:如果關注使用社會資本對工資收入的影響,內生性主要源于自選擇;如果關注社會資本的規模(數量)和結構對收入的影響,雙向因果、自選擇、測度誤差等都可能導致內生性[26]。近年,社會資本的內生性問題逐漸得到重視,工具變量法、傾向值匹配法、內生轉換模型等計量方法被用來解決實證研究中的估計偏誤問題。此外,目前國內多數文獻的實證數據屬于流入地的調查法所得,該類數據存在嚴重的樣本選擇,但是該問題所導致的內生性在文獻中尚未得到充分的重視[27]。

二、社會資本對工資的影響機制

Lin 對社會資本的作用機制做過詳細的闡述和分析,概括來說主要包括四種途徑:傳遞就業崗位信息、施加影響、增強社會信用和同群效應③。傳遞信息和同群效應屬于間接影響,施加影響和增強社會信用屬于直接影響。“打招呼”究竟能有多大的影響主要在于是“誰”打的招呼;社會資本能增加多少社會信用,也主要受社會資本差異的影響。因此,不難發現直接影響是“關系型社會”社會資本作用機制的典型特征,而間接影響則是勞動力市場信息不完備的重要補充。忽視個體社會資本的差異,以“使用社會資本務工”作為核心解釋變量的回歸分析將會出現嚴重的自選擇問題,進而導致回歸結論的可靠性大幅度降低④。但是,如果在個體社會資本相同條件下,分析所得的推論能被經驗數據驗證,則恰恰可以檢驗是哪種機制在起主導作用。下文將基于就業崗位信息的傳遞渠道、類型和務工者信息搜尋能力的差異,就社會資本的影響機制進行分析,并在此基礎上提出本文的待檢驗假說。

(一)就業崗位信息的傳遞渠道和類型

從企業崗位信息發布的角度看:就業崗位信息可以分為市場信息和非市場信息。市場信息是公開的,任何人通過搜尋均可以獲得。非市場信息是非公開的,僅有部分人掌握該類崗位信息。獲得非市場崗位信息需要直接或間接認識掌握信息的人,即求職者需通過其社會資本才能獲得該類崗位信息。隨著我國經濟發展和人口結構的轉化,勞動力市場特別是農民工的供求關系發生了明顯的變化,企業為了招聘適宜的務工者,往往會多渠道發布崗位信息,覆蓋范圍更廣的市場渠道是企業發布崗位信息的主要方式。

市場信息從其覆蓋空間范圍看可以分為兩類:完全市場信息和局部市場信息。完全市場信息指不因求職者居住地的不同而引起搜尋成本顯著變化的市場信息。局部市場信息指在特定區域的求職者更易獲取的市場信息。一家企業通過報紙發布崗位信息,如果該報紙的流通范圍是全國的,那么該信息就屬于完全市場信息;如果報紙的流通范圍局限于某一省份或某城市,則該信息屬于局部市場信息。不同城市的人才市場或勞務市場,雖然所有求職者都可以去,但相對于該城市的本地人或已經在該城市的外地人,其他城市的求職者較難通過該種方式獲得崗位信息,因此,該類信息仍可以視為局部市場信息。隨著互聯網技術的發展和智能手機的普及,互聯網已成為各類信息傳遞的重要途徑。嚴格區分互聯網平臺發布的崗位信息,是屬于全部市場信息還是局部市場信息并不容易。一般而言,互聯網平臺發布的崗位信息屬于哪種類型的市場信息,與發布崗位信息平臺的受眾面相關:受眾面越廣的互聯網平臺所發布的崗位信息越接近完全市場信息。在極端情況下,一些務工者從來不上網搜尋崗位信息,那么對于這些務工者,互聯網信息則屬于局部市場信息。根據求職者搜尋崗位信息時距離特定區域的遠近或搜尋成本的差異,局部市場信息可以細分為近距離信息和遠距離信息。社會資本傳遞不同類型市場崗位信息時,不會因信息類型而有顯著成本差異。求職者搜尋信息的成本會因就業崗位信息的類型和求職者搜尋信息的能力出現顯著差異。

(二)社會資本對崗位信息搜尋能力不同者的影響

為了簡化分析,本文做如下假設:(1)市場上有兩類務工者:市場崗位信息搜尋能力強和能力弱的務工者。(2)適宜不同能力務工者的崗位集分別為N和M。不同崗位集中的崗位工資分為低工資和高工資兩種類型。(3)不同能力務工者均有兩種方式獲取崗位信息:社會資本提供和自行搜尋。(4)為了便于計算,假設不同崗位集中的高低工資崗位比例相同;不同方式獲取的崗位信息所提供的高工資崗位的概率是等可能的。基于此,不同能力的求職者,獲得適宜自身人力資本高工資崗位的概率服從超幾何分布。從超幾何分布概率計算公式可知:

注:M和N表示適宜弱能力和強能力崗位信息搜尋者的崗位集;δ表示崗位集中高工資崗位的比例;Q表示兩種崗位信息獲取方式得到的崗位信息之和。

從上述概率計算公式可知:在市場上適宜不同信息搜尋能力者的崗位以及相應高工資崗位數量給定的情況下,不同信息搜尋能力者獲得高工資崗位的概率主要取決于獲得的崗位信息數量。當社會資本提供的崗位信息與自行搜尋的崗位信息重復時,重復部分不會提升務工者獲得高工資崗位的概率。鑒于自行搜尋無法獲取非市場渠道崗位信息,重合部分主要是市場信息。因此,從信息傳遞的角度看,社會資本對務工者工資收入的影響,主要在于社會資本傳遞的市場信息與務工者自行搜尋的崗位信息重復比例是高還是低:重復比越高,社會資本對工資水平的影響就越小;重復比越低,社會資本對工資水平的影響就越大。

使用社會資本與自行搜尋的崗位信息重復比受兩方面因素的影響:一方面,務工者自行搜尋的崗位數量占適宜其人力資本崗位集的比重。自行搜尋崗位信息的數量主要受務工者崗位信息搜尋能力的影響。在一定時間和搜尋成本的約束下,崗位信息搜尋能力強的務工者獲得的崗位信息數量更多,占其適宜崗位信息集的比重更高,更容易和其社會資本提供的市場崗位信息重復。另一方面,社會資本能夠提供多少崗位信息,特別是非市場渠道的崗位信息。本文已經假設不同崗位信息搜尋能力務工者的社會資本結構和質量相當。因此,崗位信息搜尋能力弱的務工者,其工資水平更易受社會資本的影響,而崗位信息搜尋能力強的務工者的工資水平則較少受到社會資本的影響,乃至沒有影響。此外,當社會資本提供的崗位信息數量有限時,減少自行搜尋信息的努力程度,將大幅度降低信息搜尋能力強的務工者獲取的崗位信息數量,進而導致社會資本對其工資水平產生負向影響。

假說1:信息搜尋能力弱的務工者,工資水平更易受社會資本的影響;信息搜尋能力強的務工者,依賴社會資本務工時,工資水平可能受社會資本的負向影響。

一般而言,距離越近的市場,務工者越容易通過自行搜尋獲取崗位信息;距離越遠,越不容易獲取崗位信息。當務工者通過社會資本獲取的市場信息是近距離局部市場信息時,更容易與自行搜尋的崗位信息重復。因此,社會資本對遠距離務工者收入影響更大,對近距離務工者收入影響較小或沒有顯著影響。

假說2:社會資本對遠距離務工者收入影響更大,對近距離務工者影響較小或無顯著影響。

三、數據說明和模型設定

(一)數據來源

本文的數據來自河南大學經濟學院、中原發展研究院聯合組織的“‘百縣千村’人口流動信息采集與數據庫建設——整村調查項目”。項目于2017年啟動,2021 年截止,已經進行了五期數據調研采集。數據庫采取分層抽樣的方法確定調研地點,以入戶調研的方式采集數據。采集的信息分為村情、戶情、個人三個層面的數據。村情數據由調研人員與主要村干部交談獲得,主要包括村莊人口、村內企業數、距離縣城通勤時間、地形地貌等信息;戶情和個人數據則由調研員與被訪農戶主要家庭成員通過一對一訪談方式采集。如果家庭主要人員在外務工,則由調研人員通過電話或網絡等方式聯系采集相關數據。個體信息主要包括個人年齡、受教育程度、外出務工渠道、務工經歷、現從事職業、是否黨員、參與家庭農業經營活動、每年務工月數、每日工作時間等信息;家庭信息主要包括家庭人口數、家庭65歲以上老人數、家庭15歲以下兒童和學生數等信息。

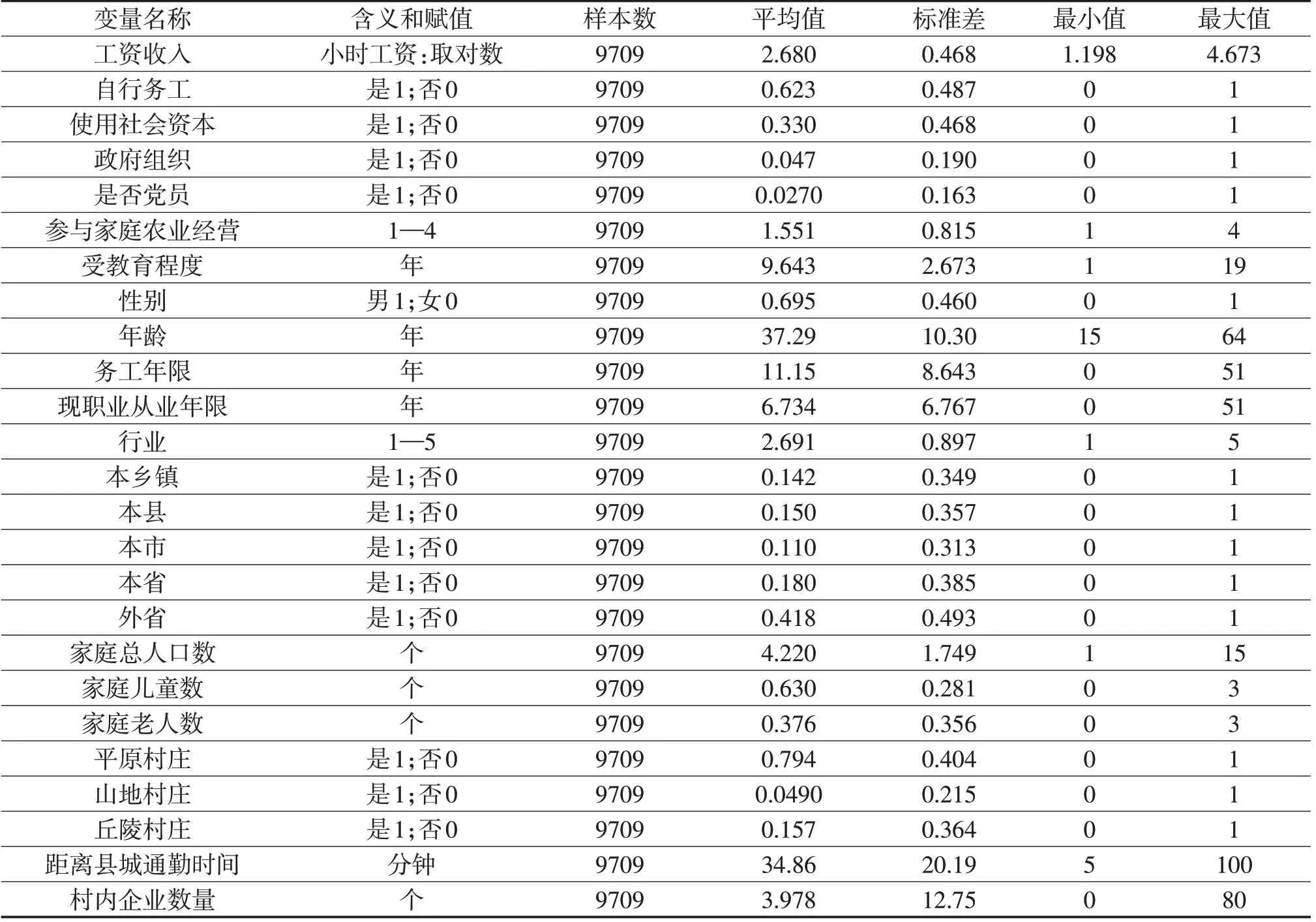

(二)變量選擇和描述性統計

被解釋變量:務工者每小時的工資收入。不少文獻采用務工者年收入或月收入作為被解釋變量,但不少農民工每年的務工月數以及每天的工作時間是非常不同的,使用小時工資作為被解釋變量可以更為準確地分析各種因素對工資收入的影響程度。

核心解釋變量:使用社會資本。使用社會資本指務工者通過其社會資本獲取就業信息或介紹工作等方式獲取就業崗位。

控制變量:基于理論和實證研究的結論,通常認為農民工工資主要受三個層面因素的影響:個體因素。年齡、受教育年限、工作經驗、性別、是否黨員、務工地點、行業、參與家庭農業生產情況等。家庭因素。家庭人口數、家庭贍養人數、家庭撫養人數等。村莊因素。村內企業數、村莊地形、村莊距離縣城通勤時間等。

因為本文關注農民工的工資收入,企業經營者、創業者以及個體戶等以非工資收入為主的務工者不是本文關注的重點,故在樣本中剔除。本文對個體務工工資收入做了上下0.5%縮尾處理,剔除了變量中存在缺失值的樣本,最終得到一個包含9709個務工者的觀察樣本。表1提供了本文關鍵變量的描述性結果。從個體特征看:樣本中自行務工者占62.3%,通過社會資本務工者占33%,通過政府組織務工者占4.7%;務工者平均年齡為37.3 歲;男性占比為69.5%;平均受教育年限為9.64年;平均務工年限11.15年;平均現職業從業年限6.73年;黨員占比為2.7%;在本鄉鎮務工的比例為14.2%,在本縣務工者占15%;在本市務工者占11%;在本省務工者占18%;在外省務工者占41.8%⑤。從家庭特征看:平均家庭人口規模為4.2 人;每戶平均撫養0.63 個15歲以下兒童,贍養0.38個65歲以上的老人。從村莊特征看:平原村莊占比為79.4%,山地村莊占4.9%,丘陵村莊占15.7%;村莊到縣城以常用通勤方式需34.86分鐘;平均每個村莊有3.97個企業。

表1 變量定義和描述性統計

(三)模型設定和識別策略

1.基準模型

基于研究目的,本文以Mincer(1974)的經典工資方程作為基礎[17],計量模型設定如下:

InWagei=α+βScapitali+δXi+Zi+ηMi+εi

被解釋變量InWagei為務工人員小時工資的對數;Scapital 為本文的核心解釋變量,使用社會資本務工。α是常數項;X 為個人變量包括受教育程度、工作經驗、工作經驗平方、現職業從業經驗、性別、參與家庭農業生產情況等;Z為家庭變量,包括家庭人口數、家庭兒童數、家庭老人數等;M為村莊變量,包括村莊地形、距離縣城通勤時間、村內企業數等;εi為隨機干擾項;i代表務工個體。

2.工具變量和TQ模型

雖然本文已盡量把影響工資收入的因素納入回歸模型中,但諸如能力等無法觀測的變量仍難免遺漏。解決遺漏變量引起的內生性問題,通常使用工具變量做兩階段OLS 回歸解決或減弱估計偏誤問題。

本文選取“使用社會資本”的工具變量為:村莊在外務工人數(取對數值)和村莊距最近城市的距離兩個變量。工具變量需要滿足兩個條件——外生性和相關性。首先,看本文工具變量的相關性。農民外出打工基本上是一種“候鳥式”的方式,每年往返于打工地和家鄉之間。這樣一種方式使得異地之間的信息,甚至只要通過外出者的家庭就可以在村內進行傳遞。因此一個村子在外務工人數的多少會影響信息傳遞的數量,進而影響個體是否選擇社會資本務工。村莊距離城市的距離會通過影響個體搜尋信息的成本,進而影響個體是否使用社會資本務工。其次,工具變量需滿足外生性的條件。村莊距離城市的距離是“自然”形成的,其外生性自不必言。村莊外出務工人數除了前文相關性所述的信息,是否還有其他途徑影響個體務工收入的途徑?在中國,經常會看到同村的人往往集聚于同一城市或區域,從事相同或類似的行業。出現該種情況,除了同村務工者之間交流信息或“打招呼”介紹的方式所致,即本文所述的使用社會資本務工。還存在一種可能——同群效應,即打工者到某地務工或從事某一行業不是因為同村其他人介紹或提供信息,而是因為打工者看到同鄉到某地或從事某種行業有不錯的收入,而到某地務工或從事了某行業。消除或降低同群效應所帶來的內生性問題,可以通過在回歸模型中加入務工地點和從事行業的控制變量,本文在回歸中已經加入了相應的控制變量,同村外出務工人數已沒有其他途徑影響個體務工收入,故滿足外生性的要求。當然,上述兩個變量是否滿足工具變量的要求,本文將通過不可識別檢驗、弱工具變量檢驗以及過度識別檢驗來進行檢驗。此外,本文除了在2SLS回歸時使用異方差穩健標準誤外,也將用對異方差更不敏感的GMM方法以及對弱工具變量不敏感的有限信息最大似然法LIML分別作回歸。

陳云松、范曉光曾對社會資本的勞動力市場效應的內生性問題做過詳細的回顧,并指出當核心解釋變量為“使用社會資本”時,內生性主要源于自選擇[26]。解決自選擇導致的內生性問題比較合適的計量方法是建立基于處理模型和實質模型的聯立方程組。因個體使用社會資本務工不是隨機選擇的,往往是基于其社會資本的數量和結構以及自身能力等因素做出的選擇,忽視上述因素將導致回歸結果出現偏誤。構建處理效應模型的關鍵是要找到一個影響處理變量但不影響被解釋變量的變量,該變量也被稱為處理變量的工具變量,這一點和2SLS非常相似。兩者的區別在于TQ模型第一階段是做Probit回歸,而2SLS回歸中第一階段是做OLS回歸。本文中處理變量為使用社會資本務工。前文已經指出同村外出務工人數是一個合適的工具變量,即該變量會影響個體是否使用社會資本務工,但不會直接影響務工收入。因此本文將以該變量作為實質模型中不出現,但出現在處理方程中的變量⑥。

3.識別策略

前文基于務工者崗位信息搜尋能力的差異指出:在社會資本規模和結構相當的情況下,信息搜尋能力弱的務工者工資收入更易受社會資本的影響;崗位信息搜尋能力強的務工者如果依賴社會資本務工,其工資收入可能受到負向影響。但“能力”是一個比較模糊且很難全面準確觀察的變量,無法直接基于能力分組,對待檢驗假說進行檢驗。考慮到一些可觀測變量,或多或少與能力有一定的相關性,比如:考慮到網絡搜索信息能力可能與年齡有關,本文將依據務工者年齡做分組回歸;考慮到務工者學習能力的差異以及因受教育程度不同而導致的能力差異,本文將依據務工者學歷做分組回歸;考慮到收入是個體綜合能力的體現,本文將依據務工者收入做分組回歸;而針對遠距離務工者更易受到使用社會資本影響的假說,本文將基于務工者的工作地點做分組回歸。

四、回歸結果分析

(一)基準回歸結果

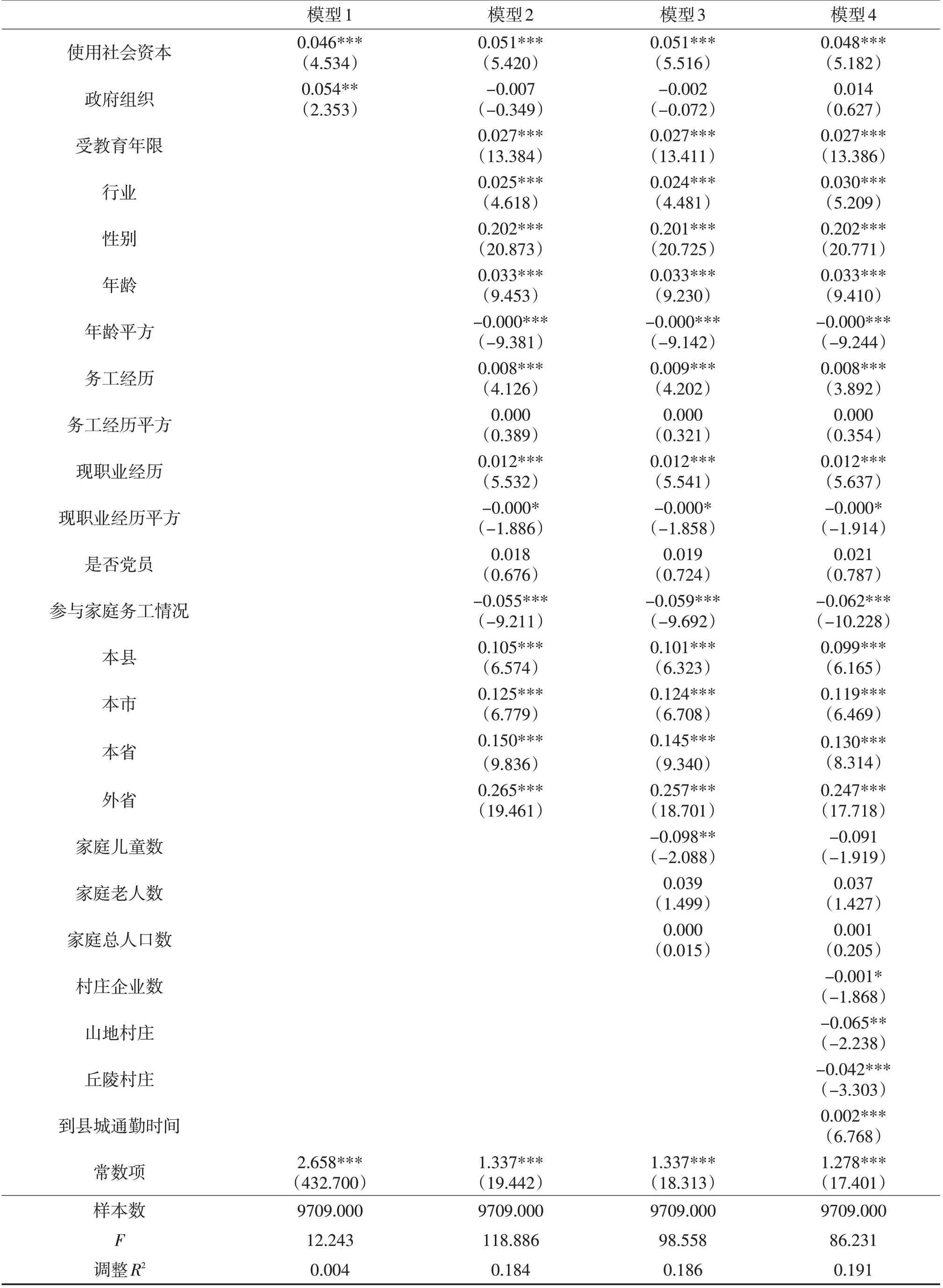

模型1表示較自行務工,使用社會資本和政府組織務工對工資的影響;模型2—4則依次加入個體變量、家庭變量和村莊變量等控制變量,回歸時均使用了異方差穩健標準誤。表2匯報了回歸結果。

表2 使用社會資本對工資收入的影響(OLS)

在控制相關變量的情況下:較自行務工,使用社會資本務工將提高務工者4.8%的工資收入,并在1%的顯著性水平上顯著,而政府組織務工與自行務工的工資收入無顯著差異。其他變量的回歸結果與經濟理論推論和現有文獻的研究結論頗為一致。具體如下:

個體變量。個體受教育程度、性別、務工經歷、從事職業、務工地點、參與家庭農業生產情況等因素均對工資收入水平有顯著影響。其中,年齡、務工經歷和現職從業年限對工資收入的影響均呈現倒U形,即工資收入開始隨著年齡、務工經歷和現職業從業年限的增長而增長,但是到了一定的時間點,上述因素對工資收入的影響則由正向影響轉為負向影響。這反映出多數農民工從事的工作對其體力、精力等與年齡相關的因素有較高的要求,而技能的提升難以抵消因年齡增長導致的負向影響。家庭變量對務工者的小時工資收入均沒有顯著影響,這可能源于本文的被解釋變量是小時工資收入而非年收入,家庭變量比如撫養未成年人數和贍養老人數可能會影響務工者的工作時間但不會影響其工作效率。村莊變量。村內企業數量對工資收入呈現負向影響但僅在10%的顯著性水平上顯著,同時系數很小,僅為0.001。這表明村內企業量的增多雖可能提升務工者非農就業的概率,但企業很難給予務工者更高的工資。丘陵和山地村莊的務工者的工資收入較平原村莊務工者的工資收入低6.5%和4.2%,均在5%水平上顯著。這表明地理環境所帶來的市場隔離效應仍然是影響工資收入的一個重要因素。

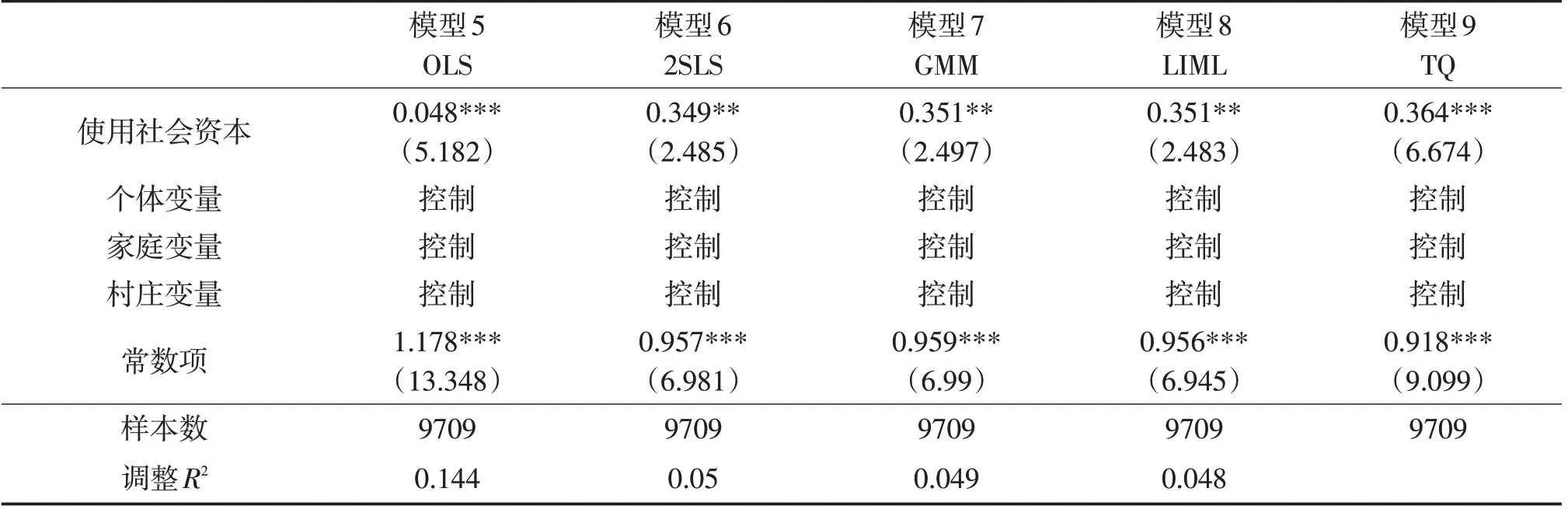

(二)內生性問題:工具變量和TQ模型

使用工具變量的前提是存在內生解釋變量。通過對使用社會資本是否內生解釋變量的內生性檢驗:統計量為5.709,其P值為1.69%,在5%的顯著性水平上拒絕“使用社會資本”不是內生解釋變量的假設。不可識別檢驗的Kleibergen-Paap rk LM統計量的P 值為0.0000,強烈拒絕不可識別的原假設。過度識別檢驗:服從分布的C統計量為0.328對應的P值為0.566,無法拒絕兩個工具變量是外生解釋變量的原假設。弱工具變量檢驗:如果在結構方程中對內生解釋變量的顯著性水平進行“名義顯著性水平”為5%的沃爾德檢驗,假如可以接受“真實顯著性水平”不超過10%,對應的臨界值為19.93,本文中其最小特征值統計量為28.505,故可以拒絕工具變量是弱工具變量的原假設。因此,本文選取的工具變量符合工具變量的條件。

表3 匯報了回歸結果。無論是2SLS、GMM、LIML 等方法還是TQ 模型,回歸結果均顯示使用社會資本對工資收入有正向影響,且都在5%以上的顯著性水平上顯著。與OLS 回歸中使用社會資本對工資收入的影響相比,2SLS 和TQ 模型的回歸結果顯示,使用社會資本對工資收入的影響程度顯著變大了。導致這種情況的原因:能力強的務工者會盡可能地自己搜尋崗位信息來獲取高工資的崗位,與使用社會資本呈負相關關系;而能力和使用社會資本對收入又是正相關關系。遺漏能力變量會使得OLS回歸低估使用社會資本對工資收入的影響,在緩解或解決了內生性問題后,使用社會資本的系數就會變大。當考慮了遺漏變量和自選擇可能導致內生性的情況下,回歸結果依然顯示使用社會資本對工資收入有正向影響。

表3 使用社會資本對工資收入的影響:2SLS、GMM、LIML和TQ

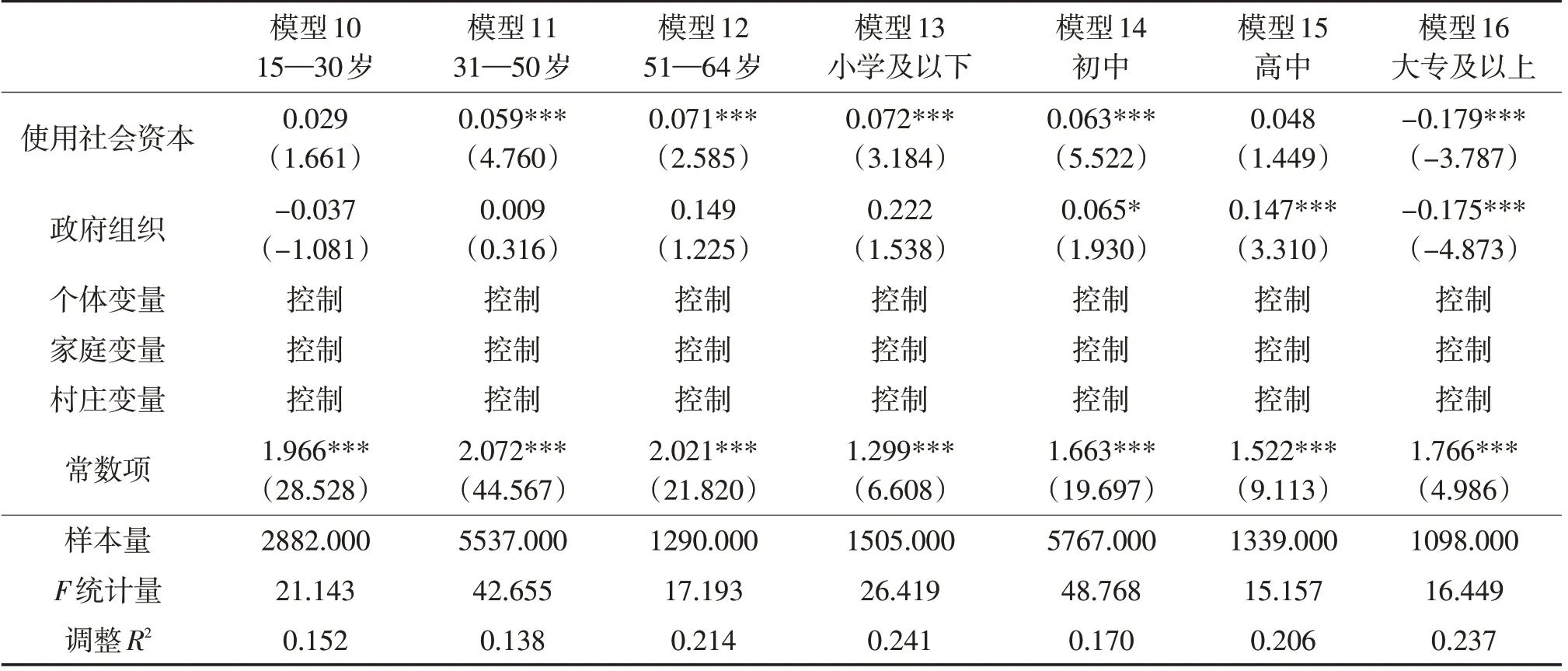

(三)分年齡、受教育程度回歸結果

表4 中,模型10—12 匯報了不同年齡段務工者使用社會資本對其工資收入的影響。中年組(31—50 歲)和中老年組(51—64 歲)的回歸結果顯示:在控制相關變量的情況下,較自行務工,使用社會資本中年組務工者工資提高5.9%,中老年組務工者工資提高7.1%,均在1%的水平上顯著。較自行務工,青年組務工者使用社會資本務工,其工資收入并未有顯著區別。出現這樣的結果可能源于:隨著互聯網技術的快速發展以及智能手機的普及,互聯網已經成為包括崗位信息在內的各類信息傳遞的重要途徑。青年人互聯網的使用頻率和利用網絡搜尋信息的能力要強于中老年人,也更易通過網絡獲取崗位信息。前文已經指出當個體能夠獲取較多的崗位信息時,使用社會資本對工資收入的影響就越小或沒有顯著影響。

表4 中,模型13—16 匯報了不同受教育水平群體,使用社會資本對工資收入的影響。在控制相關變量的情況下,較自行務工,小學組務工者使用社會資本工資提高7.2%;初中組務工者使用社會資本工資提高6.3%;高中組務工者使用社會資本務工對工資無顯著影響;較為出乎意料的一點是使用社會資本對大學學歷者務工收入出現顯著且程度較大的負向影響。大學及以上務工者使用社會資本務工工資反而降低19.60%⑦。根據樣本數據,在1083個大學及以上學歷務工者中,僅有65人通過使用社會資本務工,占比僅為6%,遠低于全樣本使用社會資本務工33%的比例。這表明絕大多數的高學歷務工者會努力在市場上搜尋崗位信息,而不會過度依賴社會資本務工。正如待檢驗假說1,過度依賴社會資本務工,對于高能力務工者工資可能帶來負向影響。

表4 使用社會資本對不同年齡段和受教育程度務工者工資收入的影響(OLS)

需要指出的一點是,基準回歸結果顯示:家在山地和丘陵地區的務工者收入顯著低于家在平原地區的務工者收入。這表明因地理環境帶來的“市場隔離”并沒有完全隨交通通信等基礎設施的改進而徹底改變。但令人高興的一點是,地理環境的影響會因務工者的受教育程度而下降,大學學歷者已經不再受地理因素的影響了。

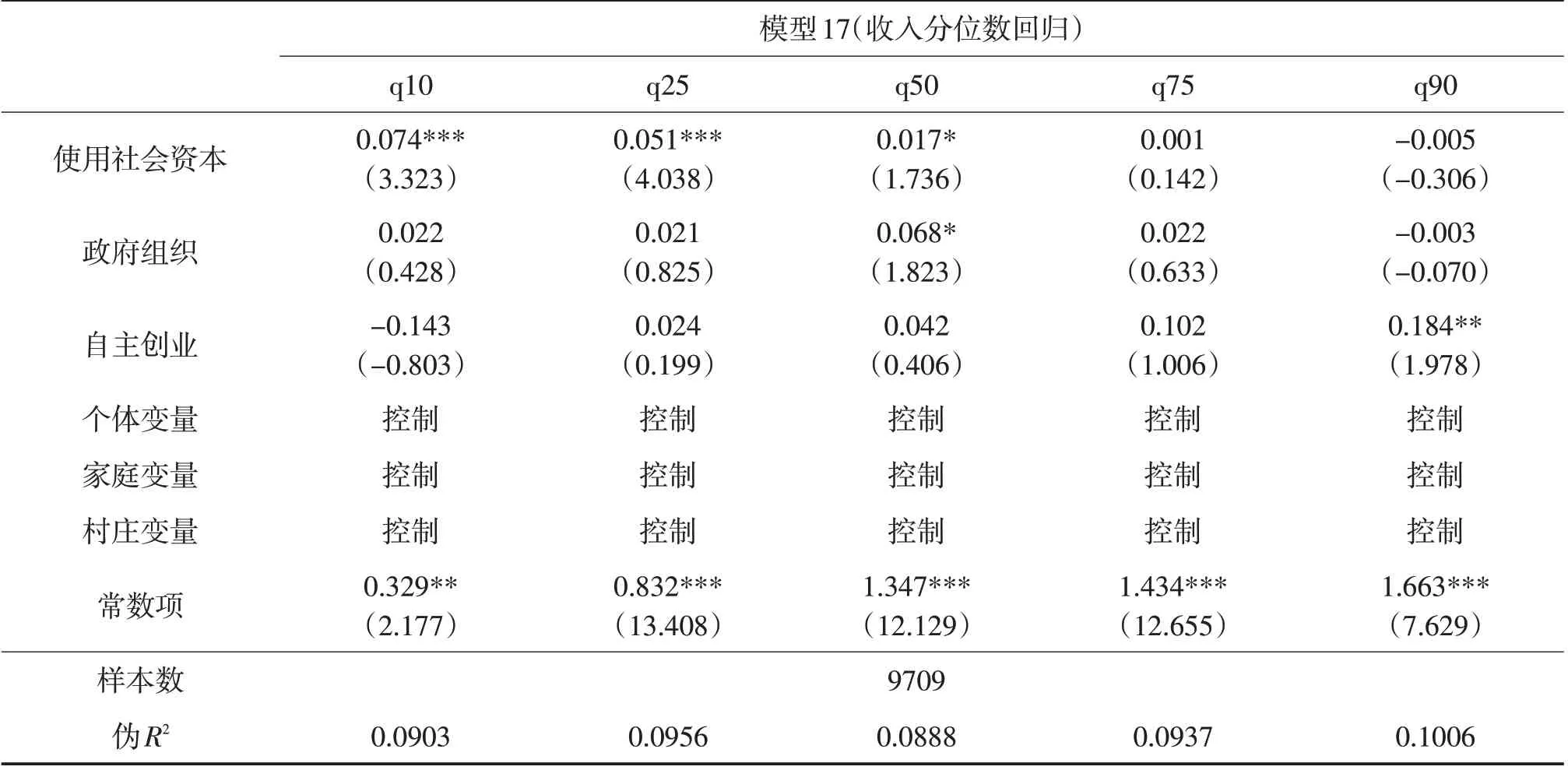

(四)分工資水平回歸結果

個體工資水平是一個人綜合能力的體現,使用社會資本的影響是否隨工資水平的高低而出現不同呢?考慮到前文回歸中,都著重考慮了使用社會資本對均值工資的影響。分析使用社會資本對不同收入群體的影響,將采用分位數回歸。分位數回歸不易受極端值影響,結果也更加穩健。表5 匯報了分位數回歸的結果:10分位和25分位的低工資務工者使用社會資本對工資有顯著影響,分別提高工資7.4%和5.1%,均在1%的顯著性水平上顯著。對于75和90分位的高工資群體,較自行務工,使用社會資本對工資沒有顯著影響。50 分位的中等工資群體,較自行務工,使用社會資本對工資的影響無論是顯著性還是實際影響都不明顯。

表5 使用社會資本對不同務工工資收入的分位數回歸結果

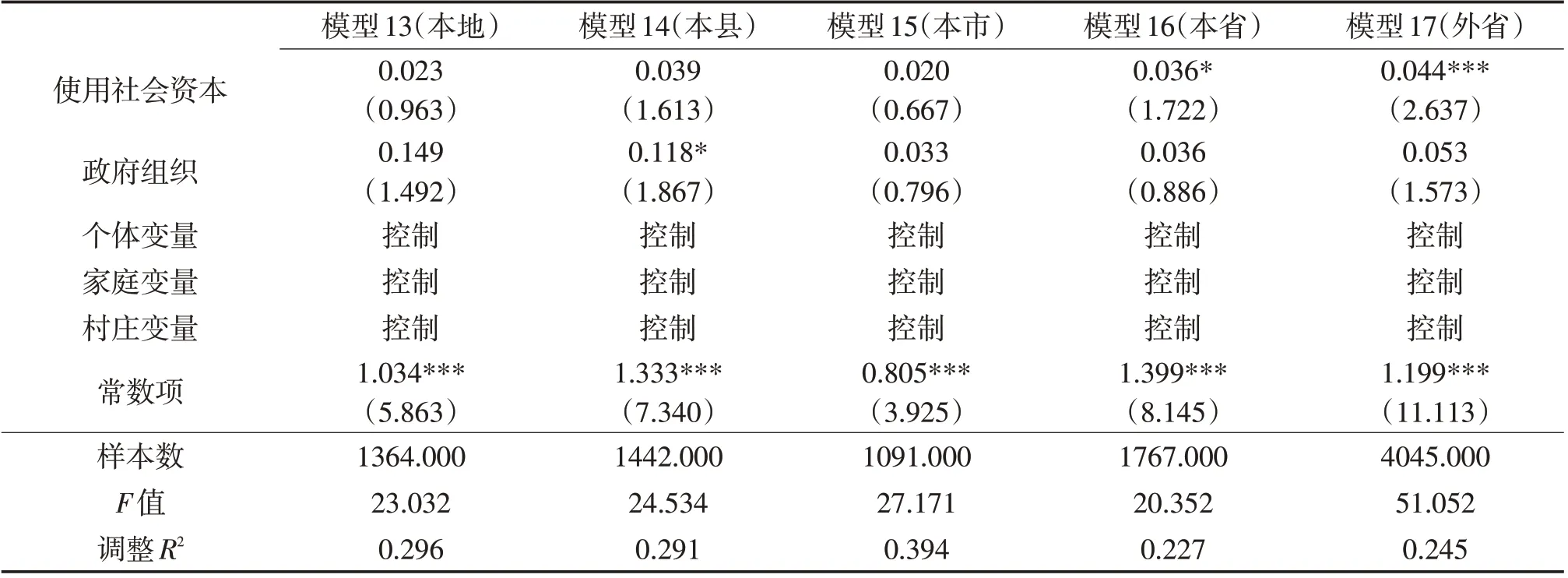

(五)分距離回歸結果

前文指出局部市場崗位信息會因距離遠近對務工者搜尋成本產生影響。當務工者通過社會資本獲取的市場信息是近距離局部市場信息時,更容易與自行搜尋的崗位信息重復。因此,近距離務工時,使用社會資本不易對收入產生影響,遠距離務工時則會因社會資本提供的崗位信息不易與自行搜尋信息重復,使用社會資本務工會對務工收入產生影響。表6匯報了回歸結果:較自行務工,使用社會資本務工對在本地、本縣、本市務工者的工資沒有顯著影響,對在外省務工者的工資有顯著正向影響。較自行務工,使用社會資本會使在外省務工者的工資提高4.4%,在1%的水平上顯著。對市外省內的務工者,使用社會資本務工工資提高3.6%,但僅在10%的顯著性水平上顯著。考慮到本省務工主要是在鄭州務工,務工者很少在鄭州以外的河南其他地市務工,而鄭州作為省會城市是河南各類媒體關注的重點,務工者比較容易通過各類信息渠道如報紙、網絡和電視等,搜尋到崗位信息。

表6 使用社會資本對不同務工地點工資收入的回歸結果

本節依據與能力相關的各類可觀測變量以及務工距離,分別作了回歸分析,結論正如前文在假設個體社會資本規模和結構相當情況下所指出的那樣:社會資本對務工者工資的影響會因其崗位搜尋能力的差異呈現顯著的異質性影響,社會資本主要通過傳遞信息影響農民工的工資水平。

五、結論及啟示

與現有文獻側重考察異質性社會資本對農民工收入的影響不同,本文側重考察了使用社會資本對農民工工資的影響機制,并基于河南大學中原發展研究院2017—2021年的整村調研數據,實證檢驗了使用社會資本對工資的影響機制。具體結論和啟示如下:

具體結論:第一,無論是基準模型還是考慮了內生性的2SLS 和TQ 模型,回歸結果均顯示使用社會資本對農民工的工資收入有顯著正向影響。第二,社會資本主要通過傳遞崗位信息的方式間接影響農民工工資。崗位信息搜尋能力越弱的務工者,其工資收入越易受到社會資本的影響;崗位信息搜尋能力越強的務工者,其工資收入越不易受到社會資本的影響,過度依賴社會資本務工可能對其工資收入產生負向影響。第三,社會資本對遠距離務工影響更大,對近距離務工影響較小或沒有顯著影響。第四,在其他條件相同的情況下,丘陵和山地村莊務工者的工資收入顯著低于平原村莊的務工者。雖然近十幾年,通信、交通等基礎設施已經有了長足的發展,但地理環境導致的市場隔離仍然是影響個體收入的重要因素。但是該因素會隨著個體受教育程度的提高而減弱。

啟示:第一,為崗位信息搜尋能力弱的農民工群體提供更多的崗位信息有助于提高該群體的工資收入;第二,相較于提供近距離崗位信息,提供遠距離崗位信息更有利于工資收入的提高;第三,農村高學歷務工者應盡力搜尋崗位信息,依賴社會資本務工可能大幅度降低工資收入;第四,進一步提高農民工的受教育水平,特別是山地、丘陵地區農民工的受教育水平,有利于克服地理環境導致的市場隔離對個體收入的負向影響。

注釋:

①在現有文獻中,社會資本也常被稱為社會網、社會網絡、社會網絡資本、社會關系或關系等,稱謂的不同或許源于作者的學術背景或國情。早期,中國學者更習慣于用“關系”而非社會資本或社會網絡,在與國外學術交流不斷加深的背景下,目前更多使用社會網絡或社會資本的概念。本文采用Lin提出的社會資本概念。

②該類研究又可以細分為兩小類:一是基于“使用的社會網絡”的數量和結構,二是基于“潛在社會網絡”的數量和結構。

③施加影響指當求職者的社會資本處在重要的位置或社會地位上時,可以對招聘企業(或代理人)直接施加影響,進而影響求職者是否被雇傭或安排待遇更好的崗位。增強社會信用指當求職者的社會資本在可能被招聘企業利用時,會使得招聘企業給予求職者自身能力之上的崗位或待遇。具體見:林南著、張磊譯:《社會資本——關于社會結構與行動的理論》,上海人民出版社,2004年,第19-20頁。

④個人社會資本數量和結構的差異是自選擇產生的重要影響因素,但不是唯一的因素。即使不同個體的社會資本完全一樣,個體能力差異也同樣會引起自選擇。

⑤本地指務工者戶籍所在的鄉鎮;本縣:除本鄉鎮之外,本縣范圍之內空間;本市:除本縣外,本市市域范圍之內的空間;本省:除本市之外,本省范圍之內的空間;外省:本省之外的其他省份。

⑥處理效應模型的基本原理詳見陳強:《高級計量經濟學及STATA應用》第二版,高等教育出版社,2014年。

⑦當被解釋變量y 取對數值,解釋變量為虛擬變量時,虛擬變量的系數乘以100可以解釋為:y在保持其他因素不變時的百分數差異。但需要指出的是,只有當虛擬變量前的系數小于0.1時,直接相乘得到的百分數差異才會比較準確;當系數大于0.1 時,需要更為精確的計算方法。當虛擬變量系數小于0.1 時,本文用直接相乘的方法解釋差異;當系數大于0.1時則采用精確的計算方法。