溫州市環山北路(生態園段)總體設計方案研究

董平洋,李萬百,鄭楚諾

(1.中國市政工程華北設計研究總院有限公司,天津市 300381;2.溫州市甌江口新區市政園林有限公司,浙江 溫州 325000)

0 引言

溫州市位于浙江省東南部,地處我國黃金海岸線的中部,是浙南地區的經濟、文化、交通中心,是全國首批14 個沿海開放城市之一。溫州市環山北路(生態園段)工程位于溫州市主城區以東,永強副城區以西,大羅山以北,緊靠大羅山。工程起點為中興大道,終點至大羅山西側(環山北路龍灣段設計起點),全長1 220 m。

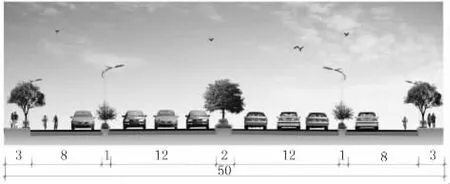

環山北路工程項目地理位置圖見圖1。

圖1 環山北路工程項目地理位置圖

1 建設條件分析

環山北路工程規劃為城市主干路,道路西起中興大道,東至大羅山西側(即環山北路龍灣區設計起點),道路全長1 220 m,其中主線橋梁段長699.04 m,道路規劃紅線寬度50 m。

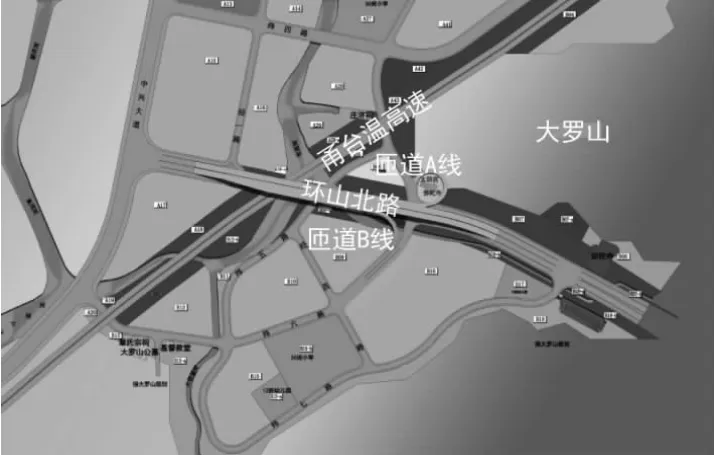

圖2 為環山北路工程總體線位圖,該工程內容包括環山北路主線道路,輔道A、B、C、D線,與緯六路銜接匝道A、B 線。

圖2 環山北路工程總體線位圖

環山北路工程總體設計方案影響因素較多,經研究分析,以下幾點需要重點考慮:

(1)與起點中興大道、終點大羅山隧道線型、高程的銜接。

(2)與甬臺溫高速的立體交叉方式。

(3)與緯一路的交通組織。

(4)與緯六路銜接的匝道方案。

(5)宅西河、田岙浹河。

(6)太陰宮、彌陀寺。

2 技術標準

(1)該工程主線按城市主干路標準建設,設計車速60 km/h;輔道按城市支路標準建設,設計車速30 km/h[1]。

(2)匝道設計車速30 km/h[1-2]。

(3)交通量達到飽和狀態時的設計年限為20 a/15 a;瀝青混凝土路面達到臨界狀態時的設計年限為15 a/10 a。

(4)設計凈空:主線道路、輔道、匝道機動車道不小于4.5 m;高速公路機動車道不小于5.2 m;非機動車道不小于2.5 m;人行道不小于2.5 m。

(5)荷載標準:城-A 級。

(6)路面結構設計荷載:雙輪組單軸載100 kN。

(7)抗滑系數:橫向力系數SFC60≥54;構造深度TD≥0.55 mm。

3 交通量預測

3.1 區域現狀

該工程規劃道路周邊區域尚未開發,交通發生量較小,現狀周邊地區路網尚未形成,區域僅有緯六路為雙向2 車道,可供大型車輛進出,承擔該區域主要對外交通。

3.2 交通流向分布

環山北路工程規劃年限路網圖見圖3。

圖3 環山北路工程規劃年限路網圖

該區域規劃年限路網主要由中興大道、環山北路、緯六路、緯五路、緯七路、甬臺溫高速組成,環山北路上跨緯五路、緯六路、緯七路、甬臺溫高速,因此環山北路的交通流主要為東西方向的過境交通流。

規劃年限三郎橋區域的內部交通流量主要由緯六路、緯五路、緯七路承擔。其中緯五路與緯七路是雙向2 車道;緯六路拓寬后為雙向4 車道。從地理位置和車道數目來看,緯六路為該區域主要道路,緯五路和緯七路起到輔路分流作用,因此該區域大部分交通流仍然主要通過緯六路。通過環山北路分流的交通量主要是三郎橋單元南片區域發生或誘增的交通量,北片區域發生及吸引的交通量主要通過中興大道進行分流。根據交通流量預測,三郎橋單元南片區域產生的交通流量主要涌向西側,同時吸引的交通流量也主要來自西部,因此匝道的選址和修建方案主要考慮該區域交通流向;三郎橋單元南片區發生及吸引的東側區域交通流量較少,可以通過緯七路等道路分流,因此不需要修建該方向的進出口匝道。

3.3 交通量預測

該項目分別從過境交通及道路沿線交通兩方面,通過四階段法結合整個片區交通流量預測,確定主線和匝道規模及斷面型式。預測特征年交通量及服務水平匯總表見表1。

表1 預測特征年交通量及服務水平匯總表 單位:pcu/h

3.4 慢行交通

甬臺溫高速西側三郎橋北片區域慢行交通通過經一路與輔道A 線、輔道B 線實現轉換;甬臺溫高速東側慢行交通通過緯五路、緯六路、緯七路與輔道C線、輔道D 線實現交通轉換。慢行交通禁止上環山北路跨線橋。

4 總體方案設計

4.1 道路形式選擇

環山北路工程現狀周邊路網見圖4。

圖4 環山北路工程現狀周邊路網

從路網布局看,環山北路主要承擔東西向過境交通及道路沿線區域到發交通。

(1)環山北路與快速路甌海大道共同構成東西向“一主一輔”格局,承擔溫州主城中心區到永強副城區間的過境交通。

(2)環山北路沿線規劃三垟濕地公園、三郎橋區域、環大羅山區域,承擔沿線開發區域的到發交通,促進沿線地塊開發,便捷環大羅山區域的交通出行,便捷永強到城區的聯系。

通過分析研究,環山北路采用“主線高架+地面輔道”相結合的方式,過境交通通過主線高架快速通過,地面輔道負責周邊規劃區域到發交通。起點接城市主干路中興大道,沿線上跨規劃經一路、現狀甬臺溫高速諸宅河橋段、宅西河、規劃緯五路、緯六路后,與規劃緯七路平交,終點接大羅山隧道。

環山北路總體平面布置效果圖見圖5。

圖5 環山北路總體平面布置效果圖

4.2 橫斷面布置

根據交通量預測確定的工程規模,結合規劃斷面布置,綜合考慮其功能定位,確定了以下2 種環山北路斷面型式。

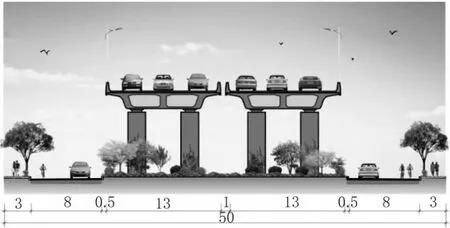

4.2.1 環山北路無高架路段

環山北路無高架地面路段橫斷面圖見圖6。

圖6 無高架地面路段橫斷面圖(單位:m)

由圖6 可知,無高架地面路段的橫斷面為:3 m(人行道)+8 m(機非混行車道)+1 m(側分帶)+12 m(機動車道)+2 m(中央分隔帶)+12 m(機動車道)+1 m(側分帶)+8 m(機非混行車道)+3 m(人行道)=50 m。

4.2.2 環山北路有高架路段

環山北路有高架路段橫斷面圖見圖7。

圖7 高架路段橫斷面圖(單位:m)

由圖7 可知,有高架路段的橫斷面為:3 m(人行道)+8 m(機非混行車道)+28 m(中央分隔帶(主線高架))+8 m(機非混行車道)+3 m(人行道)=50 m。

4.3 重要節點方案

4.3.1 甬臺溫高速、宅西河立交節點

甬臺溫高速公路與環山北路為斜交,受甬臺溫高速既有樁基、既有泄洪通道宅西河的影響,設計最終選用上跨甬臺溫高速、宅西河方案。

交叉處甬臺溫高速橋梁樁基位置圖見圖8。

圖8 交叉處甬臺溫高速橋梁樁基位置圖

跨越甬臺溫高速處采用單跨60 m 鋼混疊合梁,其余采用30 m/25 m 現澆連續箱梁結構;受甬臺溫高速現狀道路路面標高(7.2 m)、環山北路上跨高速公路橋梁安全凈空要求(5.2 m)、橋梁結構厚度、橋梁鋪裝以及坡度等因素的制約,環山北路高架橋梁路面控制標高約為15.73 m,主線最大縱坡控制在3.8%。環山北路上跨甬臺溫高速、宅西河效果圖見圖9。

圖9 上跨甬臺溫高速、宅西河效果圖

4.3.2 緯六路節點設計

環山北路上跨甬臺溫高速處橋面控制標高15.73 m,緯六路距離甬臺溫高速僅270 m,緯六路道路控制點標高為3.5 m,與高速標高相差約12 m,道路縱坡坡度較大,坡長及坡度不滿足設計規范要求,需要設置匝道橋梁來實現交通流的轉換。

根據交通量預測,環山北路與緯六路交叉口的轉向流量中,南向西及西向南的流量最大,其次是東西向和南北向。因此,設計設置南向西和西向南的兩定向匝道。在匝道選線時,優先考慮占用道路兩側防護綠地,盡量減少對周邊地塊的影響。受上跨甬臺溫高速公路高程限制,定向匝道無法沿主線方向直接與緯六路相交。在此前提下,結合規劃路網及周邊土地利用規劃,做出以下2 個定向匝道方案進行比選。

4.3.2.1 方案一

匝道A 線:即緯六路至環山北路高架主線定向匝道,沿緯六路下穿環山北路高架主線、上跨緯六路A線后左轉并入環山北路高架主線。

匝道B 線:即環山北路高架主線至緯六路定向匝道,由環山北路高架主線分流后,右轉并入緯六路。

由于緯六路受匝道A 線的影響,緯六路下穿環山北路段分幅設置,中間設置中央綠化帶。具體平面布置見圖10。

圖10 緯六路匝道設計方案一

4.3.2.2 方案二

匝道A 線:即緯六路至環山北路高架主線定向匝道,由緯六路下穿環山北路高架主線后右轉,跨越大羅山山體后并入主線高架。

匝道B 線:即環山北路高架主線至緯六路定向匝道,由環山北路高架主線分流后,右轉并入緯六路。

匝道B 線線位同方案一。具體平面布置見圖11。

圖11 緯六路匝道設計方案二

4.3.2.3 方案比選

方案一、方案二的論證比選表見表2。

表2 方案論證比選表

綜上所述,推薦方案一作為環山北路與緯六路互通匝道設計方案。

推薦方案中,匝道A 線為緯六路通往環山北路主線的左轉匝道,匝道B 線為環山北路主線通往緯六路的右轉匝道,設計均為單向8 m 車道;根據遠期交通量預測,可滿足未來交通需求。匝道A 線上跨緯六路A 線處,考慮到周邊規劃為社會福利設施用地,未來交通量需求較小,道路凈空按照3.5 m 控制,大型貨車由緯五路繞行。環山北路主線高架上跨匝道A 線處,考慮到匝道A 線作為今后三郎橋南片區主要出口之一,道路凈空按照4.5 m 控制。

5 結語

本文以環山北路為例,介紹了該項目的定位、功能、主要技術標準等,結合實際建設條件,詳細論述了主干路形式的選擇、重要立交節點和匝道的總體布設。

建成區城市主干路的建設受諸多因素的限制,設計人員應全面考慮各控制條件,綜合安全、可靠、經濟、美觀、社會影響等選擇最優方案。