從《山海經》到《小靈通漫游未來》

馮群星 王秦怡

左圖:上古時期問世的《山海經》。右圖:1978年出版的《小靈通漫游未來》。

電影《流浪地球2》和電視劇《三體》的熱映,恍惚之間給人一種感覺:中國科幻興起不過幾年。

這自然是一種錯覺。2000多年的歷史長河里,從《山海經》到《西游記》,這些傳世經典展現出的非凡想象力和豐富題材,構建了中國科幻彌足珍貴的創作源流和文化土壤。步入近代以來,中國科幻進入萌芽期。我們看到它一次次艱難崛起,一次次悲壯沉寂,又一次次憑借深邃的思考、堅毅的力量重新孕育出希望。

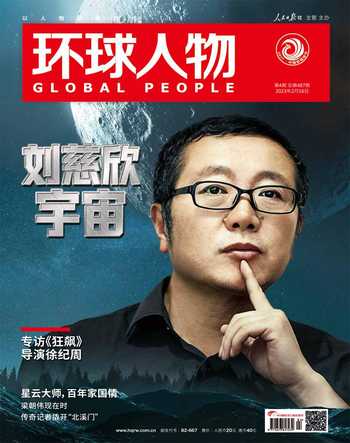

回望來路,中國科幻是一條漫長的征程。這條征程上,群星熠熠,從梁啟超、老舍,到葉永烈、鄭文光、童恩正,再到王晉康、何夕,中國不止一個“劉慈欣”。

如果說中國科幻電影的繁榮依賴天時地利人和,想象力是天時,科技發展是地利,那么談到“人和”,就繞不《科幻世界》這本雜志。它為無數苦悶、渴望關注的科幻作者與讀者打開了一扇通往未來時空的門,其中很多人后來成為中國科幻與科技界的中堅力量。科幻迷郭帆第一次看到《流浪地球》的故事,也是在《科幻世界》上。

《科幻世界》雜志社在四川省科協辦公樓的6層。樓層內有一條長長的環形通道,兼具年代感與未來感,一如它的歷史。在上世紀90年代初期,它幾乎是中國唯一刊發科幻小說的雜志。

1991年,《科幻世界》爭取到世界科幻小說協會年會的舉辦權。“實際上傳遞了一個信號:科幻將再次回到人們的視野,它不再是一個禁區,一些出版社開始重新出版科幻讀物。”雜志社副總編輯姚海軍回憶。

事實也正是如此。何夕從這一年開始創作,他的作品關注科學對人性的影響,將玄妙的科學奇想融入情節曲折、情感動人的故事中。開始寫作后的第二年,他的作品《光戀》就獲得了銀河獎二等獎。

王晉康很快也一鳴驚人。他在河南鎮平出生,經歷過上山下鄉的知青生活,是恢復高考后的第一批大學生,畢業后在機械廠從事技術工作。王晉康1993年步入科幻文壇時,已是45歲的中年人,這讓他的作品常常產生一種揮之不去的蒼涼意蘊。在王晉康的名作《七重外殼》中,主人公如果能分辨出電子世界的真實與虛幻,就能獲得巨獎。但在實驗中,他一次又一次脫下電子外殼,自以為重返真實,卻一次次發覺仍在幻境之中。實驗結束,主人公逃回老家——一個荒僻的中國小山村,見到多年未見的父母。但小說最后的一個小細節,暗示了他可能仍在虛擬世界。

此外,星河、趙海虹、潘海天、劉維佳等一大批科幻作者也開始嶄露頭角,他們從外星文明、后人類、歷史科幻、近代物理、虛擬世界等多個主題發力。南方科技大學教授、科幻文學研究者吳巖認為,在這一時期,科幻作家集體向科普告別,建立起一套新的科幻文學評判標準。 很多作品都反映出90年代社會轉型之際中國人的復雜心態,“科技硬傷”很少再被扣上“偽科學”的帽子,“科幻文學在遠離大眾文化的獨立空間中自我澆灌、茁壯成長”。

尤其是到了1995年,科教興國戰略開始實施,公眾對于科學的理解,逐漸從“科學技術是第一生產力”發展為“想象力比知識更重要”。這種轉向,為中國科幻提供了更加肥沃的土壤。

1997年,中國科幻迎來重要轉折點。北京國際科幻大會召開,大會主席臺上坐的是科學泰斗周光召、宇航員香農·露西德、太空行走第一人列昂諾夫。一年后,《科幻世界》宣布發行量超過40萬份,是當時全球發行量最大的科幻雜志。1999年,時任主編阿來萬萬沒想到,雜志內容竟意外押中全國高考作文題——“假如記憶可以移植”。《科幻世界》又一次聲名大噪,逐步進入主流文學的視野。

吳巖告訴《環球人物》記者,在中國最先開始大力倡導科幻小說的兩位作家,竟然是梁啟超和魯迅。

1902年,梁啟超主辦的《新小說》雜志甫一創刊,便發表了兩部法國科幻譯作:天文學家弗拉馬利翁的《世界末日記》和凡爾納的《海底旅行》。

這兩部作品刊載于“哲理科學小說”專欄,譯者正是梁啟超本人。同年,梁啟超還發表了“政治小說”《新中國未來記》,暢想了中國在之后60年間的種種復興圖景。

有趣的是,小說預想十年后維新成功,恰好與中華民國成立時間一致,主人公之一黃克強又與字克強的辛亥革命元勛黃興同名。這為小說添上了一層預言色彩。

《新中國未來記》發表的次年,正在日本留學的魯迅翻譯了凡爾納作品《從地球到月球》,并撰寫評論文章《〈月界旅行〉辨言》。此時仍夢想科學救國的他,將科學小說視為幫助國人破除迷信、改良思想的利器。

雖然梁啟超與魯迅主要是翻譯、推介外國科幻作品,但他們的搖旗吶喊,反映了知識界對科幻小說的積極態度。這為中國的創作者帶來重要啟發,也悄然培育著本土讀者。

1904年,《繡像小說》雜志開始連載《月球殖民地小說》。這部作品大約13萬字,雖然沒有寫完,卻是中國第一部真正意義上的科幻小說。

從1904年到新中國成立前的這批創作者,被視為中國的“原生代”科幻作家群體。其中不少人將科幻當成科普的工具,代表人物是顧均正。

1923年,21歲的顧均正考入商務印書館擔任編輯一職。他終身從事編輯事業,翻譯、創作了大量科學小品。

左圖:《月球殖民地小說》中,主人公坐熱氣球環游世界。右圖:老舍唯一的科幻小說《貓城記》。

抗日戰爭初期,顧均正開始關注外國科幻小說。他認為這些科幻小說“空想的成分太多,科學的成分太少”,因此決定加以變通,以神秘驚險的科幻故事為線索,“多裝一點科學的東西, 以作普及科學教育的一助”——于是,讀者可以在其作品中看到物理公式與磁力線圖、大段的理論解說、有待解答的問題清單。

與顧均正的“科普型”科幻小說相對,另有一批原生代科幻作家倡導寫“社會型”科幻小說,或是聚焦理想中的社會與中國,或是描繪相反的“惡托邦”“反烏托邦”。其中的代表人物之一,是老舍。

1998年,鄭文光獲中國科幻終身成就獎。

20世紀70年代末,童恩正與小學生在一起。

葉永烈在1961年創作了《小靈通漫游未來》。

1932年,《現代》雜志開始連載老舍的《貓城記》。這是“九一八事變”爆發的第二年,中國的黑暗和腐敗令海外歸來的老舍失望不已。他有意轉變寫作風格,同時抒發自己胸中之塊壘,于是寫下了《貓城記》——他一生眾多作品中唯一的科幻小說。

全篇以主人公“我”的視角展開,基調相當灰暗:我乘坐的飛機墜落在火星,進入貓國流浪。我觀察到貓人的卑劣和愚昧,目睹他們沉迷于吸食“迷葉”;貓國的軍隊毫無戰斗力,在矮人國進攻時,貓人爭相逃跑或搶先投降。

結合當時的時代語境,讀者不難猜到,“迷葉”就是鴉片,“矮人國”暗喻日本,貓國的政治史映照著鴉片戰爭至20世紀30年代的中國歷史。而小說的后半部分,幾乎預言了現實中國的風雨飄搖。吳巖說,縱觀20世紀的中國科幻作品,《貓城記》是在世界范圍內傳播最廣的一部。

從1949年至1983年,新中國出現了兩次科幻熱潮,科幻作家群體發展到了“中興代”,其中以鄭文光、童恩正、葉永烈“三劍客”影響力最大。

鄭文光出生于越南海防,在新中國成立之初回國,1951年進入中國科普協會工作。作為專職的科普工作者,他發現少年兒童對枯燥的科學知識不感興趣,因此突發奇想,要把謎一樣的天文學和詩一般的文學結合在一起。

1954年,鄭文光在《中國少年報》上發表科幻小說《從地球到火星》。小說講述了三個中國少年偷開飛船前往火星的故事,篇幅不長,卻是新中國首部人物情節完備、美學意義突出的短篇科幻小說。它的刊出引發了北京的“火星熱”,人們在建國門的古觀象臺上排起觀測長龍。

《從地球到火星》成為新中國第一次科幻文學高潮的開端。“如火如荼的社會主義改造工作和鄭文光放眼宇宙的視角給了當時科幻作者極大的鼓勵。之后,科幻作品如雨后春筍般冒出,多數是兒童冒險故事且充斥著向往星空的高昂情緒。”吳巖說。

與西方科幻異趣,鄭文光把注意力放在對現代化建設和共產主義社會的暢想上。在1958年發表的《共產主義暢想曲》中,他描述了未來共產主義社會的都市面貌。他說:“我的作品主要反映中國人民在實現現代化歷程中的歡樂、痛苦、愛情、挫折、勝利、斗爭……”

在寫作科幻小說的同時,鄭文光還對科幻文學理論展開探索。

20世紀70年代,為了使科幻小說超出“少兒科普”的局限性,他提出“科幻現實主義”的主張,力圖將科幻小說塑造為嚴肅文學的形式,剖析人生、反映社會。

這一時期,鄭文光發表了長篇科幻小說《飛向人馬座》。伴隨著書中的飛船,讀者見到了大推力航天器、語音識別、虛擬現實、人工智能等一系列科技奇觀。吳巖說,《飛向人馬座》提供了一個長篇科幻小說的標桿。鄭文光繼續保持科幻小說的科普讀物性質,但加強了語言、情節、人物塑造,使其真正成為文學上能夠給人享受、思想上能夠給人啟迪的藝術作品。

1949年后,中國的科幻小說基本上以自然科學題材為主導,太空漫游故事和發明創造故事成為敘事主流,幾乎未見以人文社科為題材的科幻作品,直到童恩正攜《古峽迷霧》為這一時期的科幻創作開辟了新的天地。

童恩正畢業于四川大學歷史系,《古峽迷霧》正源自他在新石器時代墓葬遺址的一次考古經歷。夜幕之下,粗獷的巫山和咆哮的江水被圓月照亮,讓童恩正感受到大自然的神秘與力量。回到學校,他用一星期寫就《古峽迷霧》,通過三條線索講述了中國考古學家與古代巴人的故事。

《古峽迷霧》的出版改變了童恩正的命運。大學畢業后,他一邊在峨眉電影制片廠擔任編劇,一邊在四川大學繼續做科研,從此長年在考古學和文學兩個領域縱橫馳騁。

在童恩正的作品中,1978年發表的《珊瑚島上的死光》轟動全國。吳巖說,這部小說徹底更新了中國科幻的寫作模式,將核心從技術創新、科學發現的知識細節轉移至人物塑造上。異域風光、海外華人的生活、孤島仙境的設置、資本主義社會中暗藏在科技爭奪背后的商業較量等內容,對當時的讀者來說極具吸引力。

“三劍客”之中,葉永烈有些特殊。他是20世紀70年代最出名的兒童科幻小說作家,《小靈通漫游未來》為幾代讀者叩響了科幻世界的大門。

畢業于北京大學化學系、做過上海科教電影制片廠編導的葉永烈,早年曾為科普叢書《十萬個為什么》挑起大梁。從第一版出到第六版,他是唯一一位參與了每一版撰寫的作者。

在2013年的第六版中,這套50多歲的長壽科普讀物仍要回答新的問題。“高鐵、液晶、三聚氰胺、瘦肉精、地溝油……這些新出現的科技和現象,要補充進去。”葉永烈生前接受《環球人物》記者采訪時曾說。

葉永烈寫作《小靈通漫游未來》的1961年,國民經濟和人民生活正面臨嚴重困難。那時,20歲出頭的葉永烈“每天在北大啃窩窩頭,連飯都吃不飽”,想象力卻是豐富的:小靈通在夢境中登上了去往未來市的氣墊船,見識了水滴形飄行車、機器人服務員、人造器官、環幕電影、太陽能照明……

書稿完成后遭遇退稿,原因是與艱難困苦的現實格格不入。直至1978年,全國科學大會召開,“科學的春天”催生了科幻小說的一段繁榮期,中國人開始關心“四個現代化”,開始思考現代化實現后的景象。

《小靈通漫游未來》被提上出版日程,隨后引發巨大的社會反響,第一版就銷售160萬冊。被改編成三種版本的連環畫,印數也突破了150萬冊。它成為新中國第二次科幻浪潮的代表作之一。“這部作品不但造就了中國原創科幻作品出版數量的一個銷售奇跡,讓葉永烈成為科幻的代名詞,同時也讓科幻文學成為當時大眾文化的一個重要組成部分。”吳巖說。

在上世紀70年代末到80年代初的短短幾年中,葉永烈發表了近200萬字的科幻小說,每年要出版4至5部科幻新著,無論是作品數量還是作品所開拓的題材領域,在中國科幻界都無人能敵。

1979年,葉永烈成為世界科幻協會首位中國會員,中國科幻打開了面向世界的窗口。此后他與世界科幻小說家的聯系密切起來,美國科幻小說家海因萊因、英國科幻小說家克拉克都和他有過通信。海因萊因來訪上海時,葉永烈還負責了接待工作。

晚年時,葉永烈忙著整理和鄭文光、童恩正等七八位作家的幾百封舊信,準備集結成書。在這些“很要緊的”信件里,他們討論科幻作品和創作環境,思考科幻的未來,“信中的喜悅、迷茫甚至憤怒,都見證了中國科幻走過的那條曲折的路”,葉永烈在那次采訪中說。

如今,中國科幻歷經了百年的起伏,終于以獨特的姿態在國際舞臺上頻頻登場。正如吳巖所說:“縱觀科幻小說在中國的過往百年歷史,我們既能看到它對本土文化的吸收,又能看到它對外來經驗的接納。作為現代化過程的描述者、見證者、預言者和反思者,科幻小說必然在中國萌芽并發展,最終走向壯大。”

中國科幻小說真正波瀾壯闊的歷史,正在我們眼前創造、激蕩、流傳。身為科幻愛好者,我們都生逢其時。