隨附與涌現概念下的個體主義與集體主義之爭 *

黃 翔

社會科學試圖對人類社會現象(如政治、經濟、文化、宗教、歷史、心理等)及其運作機制通過科學的研究給出合理的理解。自19世紀下半葉社會科學各研究方向(如心理學、經濟學、政治學、社會學、人類學、地理學、歷史學等)在學界成為專門的學科之后,對社會科學的哲學思考便一直被兩類難題困擾。一類是社會科學的科學性問題,另一類是社會本體論問題。第一類問題追問我們是否能夠把對社會的研究看成是科學?如果能夠,我們要以怎樣的標準使得對社會的研究成為科學?由于這個問題涉及社會科學作為一門科學學科的合法性,它吸引了大量科學哲學家和社會科學學者投入研究。研究此難題的基本策略是在方法論上尋找社會科學與自然科學關聯之處,并以尋找到的某種方法論標準來為社會科學的科學性辯護。換言之,社會科學的科學性問題常常與方法論問題糾纏在一起。由于不同歷史時期的不同學派對科學方法的理解有相當大的差別,社會科學的科學性問題的解決方案也常常隨之而產生變化(Agassi,2011;Turner,2007)。然而,20世紀60年代之后,隨著以庫恩(Thomas Kuhn)為代表的科學哲學中的歷史主義轉向產生之后,社會科學的科學性問題有逐步被消解的趨勢。科學哲學的歷史主義轉向引發了許多學者認識到即使自然科學各個學科也未必共有相同的方法,各學科都可以擁有在其他學科未必能適用的獨特方法(Roth,2011;Wray,2017)。從這種方法論層面上的多元主義視角出發,社會科學不一定與自然科學共有相同的方法。社會科學完全可以在擁有自己的方法或方法論規則而仍不失為成為合格的科學學科。因而,社會科學的科學性問題便轉化為確認哪些是適用于或更為有效的研究社會現象的方法。在辨識、對比和評價這些方法的異同和應用時的有效性時,社會科學工作者們發現其中許多相關爭論最終會落腳于社會科學哲學的另一類難題,即社會科學中的社會本體論問題上。

社會科學的科學性和社會本體論問題很大程度上展現在20世紀中期關于方法論整體主義(或集體主義)和方法論個體主義的爭論以及該爭論所引發的本體論層面上的反思上。簡單地說,整體主義堅持社會性(sociality)由某種共有的或集體的隱含規范構成。這種規范之所以是隱含的是因為它們并不一定被明晰地表達出來,因而當它們因果地引起某些符合規范的行動時,行動主體在當下行動中并不一定會意識到它們的作用。作為整體主義的代表,涂爾干(émile Durkheim,1858—1917)堅持對社會行為的經驗研究(如統計學研究等)可以得出社會事實所遵循的因果定律,盡管因果定律想要表達的社會實在并非被經驗研究所直接通達。社會實在由對人們行為的規范性約束構成,而規范性約束只有內在化為某種“集體意識”才能因果地引發人們的行為。個體主義在本體論層面上認為不存在不可還原為個體的社會性實體,在方法論層面上堅持個人行為和個人意向狀態是說明所有社會現象的基礎。韋伯(Max Weber,1864—1920)的社會學理論常被當作是個體主義的典范,他的許多表述支持方法論個人主義,但他的理論遠比單純的個體主義復雜。按照這種對韋伯的簡單化理解,社會學的研究對象是有意義的社會行動。對有意義的行動的說明應該同時是因果充分的和解釋充分的,即在正確說明引起行動的原因的同時,也需要正確地解釋行為中所具有的意向性內容。韋伯并不要求社會科學建立某種普遍性的理解方法。理解只是對有意義的社會行動給出充分的因果解釋。對他人可分辨的行動類型的理解最終來自認知主體對被稱為理想類型的行為的精確理解。由于理想類型的概念引入了認知主體的認知因素,建立于其上的韋伯的社會學很自然地帶入個體主義方法論,并反對預設任何涂爾干式的共有的隱含規范。

方法論整體主義(或集體主義)與方法論個體主義的爭論,很大程度上影響了20世紀上半葉的社會科學哲學的主流研究議題,但在20世紀下半葉卻發生了重大變化。20世紀上半葉的社會科學哲學究有一個可被稱為“總體合法化”(global legitimation)的顯著特點,即各種立場的辯護者大都試圖通過厘清某些基礎性本體論概念及其與相應的方法論之間的關系,來總體性地為社會科學奠基,并在揭示社會科學的基本特征的同時,提出社會科學未來發展的規范性要求。①其他一些立場與爭論如實在論、批判理論、實用主義等無疑都深刻地影響著20世紀上半葉的“總體合法化”特征的形成。因篇幅關系對此將不展開討論。例如,無論是帕森斯(Talcott Parsons,1902—1979)使用結構功能主義的方式來調和整體主義與個人主義的嘗試,還是溫奇(Peter Winch,1926—1997)使用后期維特根斯坦的哲學資源來為解釋主義和社會科學的自主性作辯護,我們都不難從中看出總體合法化的特征。然而,在20世紀下半葉,對總體合法化的追求開始降溫,本體論和方法論層面上的多元主義立場逐漸被更多的學者接受。造成這一轉變的一個重要原因是隨著一些理論概念的引入和澄清,不少理論困惑得以消解,并最終形成了當今社會本體論問題域的變化與重組。其中兩個重要的理論概念是“隨附”和“涌現”。這個兩個概念的介入使得經典社會科學理論中的整體主義與個體主義在很大程度上改變了原有的形態。理解這個改變的過程和造成改變的理由,是把握當代社會科學的基本特征并預期其未來走向的一個重要的切入點。本文第一部分簡單地介紹隨附性概念以及與之密切相關的多重可實現性概念;第二部分在梳理隨附概念被如何引入到社會科學哲學研究后,探討該概念如何被用來重整集體主義和個體主義的各種版本以及它們之間的關系,從而為突破方法論集體主義與方法論個體主義的傳統二分所帶來的困境提供了可能;第三部分探討涌現概念如何影響當代社會科學哲學的發展。

一、隨附性和多重可實現性

“隨附性”(supervenience)在邏輯層面上表達了位于不同層級的屬性之間的一種關系,即一個或一組高層級的屬性A隨附于一個或一組低層級的屬性B,當且僅當屬性A不會發生變化,除非屬性B發生變化。換言之,屬性A如果發生變化,那么屬性B一定發生了變化。這個形式關系在20世紀70年后被戴維斯和金在權等學者引入到心靈哲學之后,變成心靈哲學中處理身心二元關系的一個重要的概念工具(Davidson,1970;Kim,1984)。它的基本想法是與心靈相關的高層級屬性隨附于與物質相關的低層級屬性,換言之,各種心靈和認知狀態如感覺、情緒、記憶、注意力等如果發生任何變化,都意味著其所隨附的與物質相關的屬性,即大腦、身體和身體行動的物理、化學、神經等屬性,也一定發生了變化。然而,相反的蘊含關系并不成立:即與物質相關的屬性發生變化,并不意味著心靈和認知屬性一定發生變化。這個相反的蘊含關系的不成立意味著心靈和認知狀態的多重可實現性,即同一種心靈和認知狀態可以相應于不同的與物質相關的屬性,或由不同的物理屬性來實現。舉例來說,看到面前有一盞亮著的燈這樣一個視覺經驗隨附于與該經驗相關的視神經系統的物理、化學或生物屬性,是因為如下事實:當這個視覺經驗發生變化時,例如面前的燈光滅掉了,那么,看到眼前的燈亮著和燈光滅掉時的視神經的物理、化學或生物狀態一定會有所不同。然而,看到眼前的燈亮著這個視覺經驗可以由視神經的不同物理、化學和生物狀態來實現,例如,我昨天、一個小時以前看到的亮著的燈實際上是由與現在不同的(昨天的和一個小時以前的)視神經的物理、化學和生物狀態來實現的。

運用這種以隨附性和多重可實現性的方式來理解心靈對物質的依賴關系起碼有兩點好處:首先,在理解心靈和認知現象時,我們不必一定將所有的心靈和認知屬性都還原為物理屬性。比如,我們可以談論和反思昨天、一個小時以前以及現在所擁有的眼前一盞亮著的燈的視覺經驗是同一種視覺經驗,而不必關注實現它們的物理屬性上的差異。其次,我們可以避免將心靈理解為某種超自然的形而上實體,因為同一類經驗的不同各例原則上都可以找到之相應的物理、化學和生物狀態。這意味著我們可以在物理主義的還原論立場和二元論立場之間找到中立空間,例如,一些學者可以辯護某種非還原論的物理主義。

隨附關系不僅可以處理身心二元關系,在更一般性的意義上它表達了高層級與低層級之間的關系,因而常常被應用在心靈哲學以外的領域。例如,在元倫理學領域中,隨附關系可用來理解規范的道德屬性與道德無關的自然屬性之間的關系(Miller,2014,49)。在社會科學哲學中,隨附關系也很自然地被用來處理宏觀/微觀和集體/個體關系之間的二元關系。這里的基本思想是,宏觀或集體屬性以如下方式依賴于微觀或個體屬性:宏觀或集體屬性的任何變化都意味著微觀或個體屬性有所變化;同時,同一種宏觀或集體屬性也具有多重可實現性,即可以由不同的微觀或個體屬性來實現。例如,第一次獲得世界冠軍的中國女排由特定的隊員、教練和相關工作人員組成,從組隊、到訓練、到參賽、到奪冠,都是由這些個體成員行動來完成的。同時,不同時代的中國女排又是由不同個體成員及其行動構成,換言之,作為一個抽象的類型概念的中國女排,經歷過各種高峰、低谷、榮譽、困難,是由不同時代的不同的人員多重實現的。

隨附性和多重可實現性概念的引入,給社會科學哲學領域帶來一種新的概念分析工具。借助這個工具,我們可以澄清隱含在整體主義(或集體主義)與個體主義之爭中的一些含混之處,避免對整個爭論的過于簡單化理解,開拓了反思社會科學本體論和方法論的新天地。隨附和多重可實現性概念帶給當代社會科學哲學最為重要的一個后果,是幫助我們區分以下三組對立的六個立場:本體論集體主義vs.本體論個體主義;方法論集體主義vs.方法論個體主義;說明集體主義vs.說明個體主義。

二、集體主義vs.個體主義

在具體分梳各個立場之前,我們需要先解釋一些“整體主義”和“集體主義”的異同。“整體主義”(holism)一般是指人類能動者的某些屬性和技能只有在與他人產生互動或社會性關系中才能獲得,與“整體主義”相對的是“原子主義”(atomism),是指人類能動者可以獨立地獲得其屬性和能力。人類的一些先天或天生(innate)屬性和能力是在這種意義上的原子主義式的,如吃喝、睡覺、哭笑等。從原子主義的立場出發,社會屬性與能力是個體屬性與能力的疊加和組合之后形成的。涂爾干的社會學理論之所以被看成是整體主義的,是因為在他的理論中,使得社會事實得以產生的人類的屬性與能力如與他人合作、社會分工、通過宗教儀式而形成集體共識或集體表征、外在于個人意向又對個人的行為產生規范性影響的社會事實等,都不是個體屬性和能力的疊加結果。而“集體主義”(collectivism)一詞則是與“個體主義”(individualism)相對應的,前者認為社會屬性無法還原為個體屬性,后者堅持社會屬性最終能夠被個體屬性說明。在一些文獻中,“整體主義”和“集體主義”詞相互混用,未做仔細區分,很大程度上是因為20世紀上半葉以前的學者還未具備很嚴格的概念工具來清晰地界定這兩個詞在本體論和方法論層面上運用的界限。當隨附性概念以及我們下面要看的三組二元概念產生后,“整體主義”一詞在社會科學哲學領域中的運用明顯地被更為精確地表達和替代。

現在,我們來看第一組概念:

本體論集體主義(Ontological Collectivism,OC):在本體論層面上,存在著不可還原為個體的社會性實體。

本體論個體主義(Ontological Individualism,OI):在本體論層面上,不存在任何不可還原為個體的實體,換言之,唯一存在的是個體實體。

這一組概念中最為重要的概念是“還原”。反還原論立場的支持者,如涂爾干,就認為社會的結構和功能無法還原為其組成部分即個體的結構和功能,就像生命體如小貓的結構和功能,無法還原為它的爪子、毛發及其化學元素的結構和功能。還原概念在20世紀科學哲學中有了更為清晰的定義。例如,根據十分著名的內格爾(Ernest Nagel)的定義,理論A可以還原的理論B,當A中的詞匯可以被B中的詞匯定義,同時A中的定律可以從B中的定律中推出(Nagel,1961,345-366;Suppe,1974,55)。無論從涂爾干的還原概念還是科學哲學中的還原概念出發,反還原論立場(即社會的結構和功能無法完全還原到個體的結構和功能)和整體主義立場(即存在著超出個體屬性和能力的疊加的社會性屬性和能力),很自然地會被看成是一種本體論集體主義OC(即存在著某種不可還原為個體的社會性實體,如集體表征、社會事實等)。

OC所要面臨的困難是要解釋不可還原為個體實體的社會性實體到底是什么,它們又是如何存在的。個體實體的存在是沒有爭議的,我們可以通過觀察、交流甚至操縱來感受和證實我們自己和他人的存在。然而,社會性實體如民族、國家、軍隊、大學、居委會等,盡管經常出現在人們的語言交流和文字記載中,我們也似乎毫不費力地理解這些社會性概念,但當這些社會性概念脫離了個體成員,它們還剩下哪些不可還原為個體的實體?一所大學如果脫離了在其中的學生、教師和工作人員,則只剩下校園的占地、操場、建筑等可物理實體。在其中我們很難找到能夠形成涂爾干所說的具有外在性和規范性的社會事實的實體。而且,這些具有特定結構和功能的社會性實體又是通過怎樣的機制來影響個體行為的?

本體論個體主義OI所要面臨的問題是,如果承認個體實體是唯一存在的實體,那么從個體實體出發,如何產生出豐富多彩的社會現象和社會屬性?反還原論論據試圖指出許多社會性結構和功能無法還原為個體的屬性或并不是個體屬性的疊加。此時,隨附性和多重可實現性概念便為OI提供了一種無需依賴還原概念卻可處理社會屬性和個體屬性之間關系的分析工具。簡單來說,OI的支持者可以堅持社會屬性隨附于個體屬性,即當社會屬性發生變化時,一定會產生個體屬性的變化,而個體屬性的變化并不一定意味社會屬性的變化。例如,當1905年清政府宣布廢除科舉制度時,不可避免地影響到當時準備應試的青年學子的人生規劃;而在科舉制度盛行的年代,也有不少才華橫溢的青年絕意仕進,卻無法影響整個科學制度運作。同時,一個社會性屬性可由不同的個體屬性多重實現。例如,科舉制度可以運作于不同朝代甚至不同地域如古代朝鮮和古代越南。總之,隨附性和多重可實現性的概念的引入極大地提高了OI的可行性。

與OC和OI密切相關,在方法論層面上展開的另一組概念,即方法論集體主義(Methodological Collectivism,MC)和方法論個體主義(Methodological Individualism,MI)。我們無法像對待OC和OI那樣,直接地給出MC和MI的直接定義,這是因為方法論個體主義MI是一個頗為含混的概念。魯本(David-Hillel Ruben)曾經指出:“方法論個體主義從來就沒有足夠清晰和精確地表達過,以至于難以對其進行合適的評價”(Ruben,1985,13)。我們這里所要討論的方法論個人主義最初由波普爾(Karl Popper)的學生沃特金斯(J. W. N. Watkins)提出,一方面捍衛波普爾在《開放的社會及其敵人》中提出的個體主義,另一方面將波普爾的個體主義概念中政治性維度從哲學維度中區分開來,把注意力集中在社會科學哲學領域。①“方法論個體主義”一詞由熊彼特(Joseph Schumpeter)于1908年提出,其目的是區分經濟學研究中的個體主義與政治領域中的個體主義,參見Udehn(2001,104)。這部著作同時還介紹了熊彼特和波普爾外其他方法論個體主義的先驅,如密爾、狄爾泰、西美爾、韋伯、門格爾、馮·米塞斯、哈耶克,等等。他所給出的MI的定義是這樣的:

是人決定了歷史,盡管人也被歷史決定。這個事實的和形而上的斷言具有如下方法論上的意涵:大尺度的社會現象如通貨膨脹、政治革命等,應該以個體的境況、傾向和信念來說明。這就是所謂的“方法論個體主義”。(Watkins,1955,179-180)

沃特金斯對MI的這個定義有兩點值得注意。首先,這個定義是以本體論個體主義OI為前提的,也就是說,預設了個體實體是唯一存在的實體,不存在獨立于個體實體的社會實體。因此,是個體的人決定了歷史,盡管不同個體之間的互動所形成的社會現象會影響個體人的生活。在沃特金斯看來,這種MI所反對的是被稱作“方法論整體主義”(Methodological Holism)的立場:

從這種觀點出發,個體的社會性行為應該用他們所在的文化-制度結構中的位置,加上支配系統運作的定律來說明…這就是所謂的“方法論整體主義”。(Watkins,1995,179-180)

在另一篇文章中,沃特金斯使用的是“社會學整體主義”(Sociological Holism)一詞:

如果方法論個體主義意味著人類被當作在歷史中唯一可移動的能動者,而且如果社會學整體主義意味著某些超人類能動者或超人類因素被假定在歷史中運作,那么,這兩種立場窮盡所有可能。(Watkins,1957,106)

不難看出,作為沃特金斯的MI的對立面,無論是“方法論整體主義”還是“社會學整體主義”都預設了本體論集體主義OC。

沃特金斯的MI定義的第二個值得注意的地方是,所謂方法論層面上的個體主義,是在說明(explanation)這個維度上展開的。也就是說,方法論層面上的個體主義和集體主義的爭論圍繞著說明社會現象的說明因素是個體還是集體這個問題展開。在這里,我們需要對“說明”一詞做一點說明。從一般性的直覺來說,說明是指對我們感到困惑、好奇或想知道的事物予以解說之后獲得對該事物的理解(understanding)的過程。例如,我們向朋友說明為什么會約會遲到,老師向孩子說明如何使用三角尺畫出特定的角度,牧師用《圣經》說明人類的起源,等等。通過說明,人們因獲得理解而感到認知上的滿足,這是人類日常生活中常見的心理認知過程。說明同時也是科學研究的目的之一,科學理論的一個重要的用途就是說明自然和社會現象。科學哲學界中最為著名的科學說明理論是亨普爾(Carl G. Hempel)提出的覆蓋律理論(the covering law theory of scientific explanation)。根據這個理論,科學說明與日常說明的根本區別在于,說明項(explanans)與被說明項(explanandum)之間的關系是論證關系,而且作為論證前提的說明項中具有科學定律(Hempel,1948)。例如,科學理論對地震的說明與神話通過神祗的憤怒的地震的說明,都可以給人以理解上的滿足感,但前者與后者之間最大的不同就在于前者的說明項中含有各種科學定律尤其是物理學定律,這些定律與其他條件和描述語句一起,可以演繹地推出描述特定地震的語句。亨普爾的覆蓋律理論的優點是給出了科學說明了一個十分清晰的、可以被形式邏輯刻畫的定義,因此成為日后科學哲學在討論科學說明問題的理論起點。亨普爾的理論也曾受到一系列質疑。一些學者認為許多學科包括社會科學中的說明并不經常使用科學定律,另一些學者堅持科學說明的說明力來自將說明對象統合到更具一般性的理論框架之中的能力,還有一些學者認為科學說明的更為一般性特征是解釋產生被說明項因果機制。在此,我們不必介入這些說明理論之間的爭論細節,只需認識到科學研究包括社會科學研究有著不同種類的說明方式,如定律說明、統合說明、因果說明、機制說明等。回到我們所關注的問題,沃特金斯所說的方法論是MI要求在社會科學的說明中,能夠最終對社會現象予以說明的說明項的應該是個體屬性如個體行為或個體意向狀態。

從本體論預設和說明維度這兩個特征出發,我們可以對沃特金斯所理解的MI給出如下定義:

方法論個體主義(MI):由于個體是唯一存在的實體,只有個體行為和個體意向狀態才能充分地說明社會現象。

而沃特金斯所說的“方法論整體主義”或“社會學整體主義”與MI相對,學界更多地稱之“方法論集體主義”(Methodological Collectivism),可被定義如下:

方法論集體主義(MC):由于一些社會現象由超個體的社會實體引起,個體行為和個體意向狀態無法充分地說明這些社會現象。

MI與MC的二分有其合理的地方。一方面,它清晰地展示了超個體實體的本體論預設所帶來的方法論層面上的后果。另一方面,一些沃特金斯所辯護的MI的確可以很好地說明一些社會科學研究領域,特別是以理性個體為建模基礎的當代經濟學。然而,這個二分也有過于簡單化之嫌。沃特金斯把密爾、韋伯、波普爾等人的社會理論歸為MI,把黑格爾、涂爾干、帕森斯等人的社會理論歸為MC。沃特金斯的MI和MC的區分更像是一份對波普爾式的社會理論在方法論、本體論甚至政治層面上的規范性要求的宣言,而難以成為分析其他社會科學理論的合適的概念工具。

盧克斯(Steven Lukes)指出造成上述困難的原因,很大程度上是沃特金斯對MI和MC的刻畫實際上同時涉及了本體論和說明兩個維度,而這兩個維度本應該分別來討論(Lukes,1968)。一旦從本體論維度分離開來,在說明維度上我們可以區分如下兩種立場:

說明個體主義(Explanatory Individualism,EI):只有個體行為和個體意向狀態才能充分地說明社會現象。

說明集體主義(Explanatory Collectivism,EC):個體行為和個體意向狀態無法充分地說明這些社會現象。

不難看出,El和EC可以分別從MI和MC中推出,即MI的堅持者一定是說明個體主義者,MC的堅持者一定是說明集體主義者。但是,反之則不必然,即從EI中推不出MI,從EC中也推不出MC。這就使得如下立場得以可能:我們可以堅持本體論個人主義OI的同時也堅持說明集體主義EC。換言之,我們可以在承認不存在超個體的社會實體的同時,堅持一些社會屬性無法被個體屬性充分說明。這是一種未能被沃特金斯的MI和MC二分捕捉的立場,它的優勢是在避免不必要的形而上學負擔的同時,能夠處理那些不由個體屬性疊加而成的社會屬性,因此,被越來越多的當今社會本體論學者接受。

更為一般性地,盧克斯的EI和EC的二分,為我們理解集體主義和個體主義之間的關系提供了更為清晰的分析工具。沃特金斯的MI和MC的二分,只允許我們區分以下兩種極端立場:

整體主義(Holism):本體論上堅持OC,方法論上堅持MC,說明維度上堅持EC,即OC&MC&EC。

原子主義(Atomism):本體論上堅持OI,方法論上堅持MI,說明維度上堅持EI,即OI&MI&EI。

然而,這種簡單化的二分卻忽略了一種建立在隨附性和多重可實現性之上的、 由本體論個體主義與說明集體主義的組合。我們姑且稱之為“一元論集體主義”:

一元論集體主義(Monistic Collectivism,MoC):本體論上堅持OI,說明維度上堅持EC,即OI&EC。

這里的“一元論”是指在本體論上只承認一種實體即個體實體的存在,而反對個體實體和超個體實體同時存在的二元論。MoC的基本思想是,盡管在本體論堅持不存在超個體實體,但在說明層面上,社會屬性仍然可以成為社會現象的合法的說明項中成分,因為存在這樣一些社會現象,對其理解無法只用個體屬性來說明,而是需要依賴社會屬性來說明。MoC很難被歸在整體主義與原子主義二分以及MI與MC二分所給出的任何一類中。我們所要面對的是一個新的問題:OI&EC是如何可能的?即在本體論層面上堅持一元論即反對存在超個體實體的情況下,如何會出現一些社會現象,它們不能單用個體屬性來理解,而需要社會屬性來說明?從20世紀90年代開始,社會科學哲學界對這個問題的回答逐漸形成的共識是:一些社會屬性不是個體屬性的疊加,而是從個體屬性中涌現出來,因而,對擁有這些涌現出來的社會屬性的社會現象,無法只使用個體屬性來進行說明,而需要依賴涌現出來的社會屬性。

三、涌 現

很顯然,在這里“涌現”(emergence)是個關鍵性概念。涂爾干曾堅持集體表征不是個體表征的普遍化或疊加后的產物,而從個體表征、個體行為和個體之間的互動中涌現出來的。這就像作為生命體的小貓不是其軀干、血肉和毛發的疊加,而是從這些構成部分中涌現出來的。涌現出來的生命現象,無法被構成部分的屬性說明和預測(unexplainable and unpredictable),因而是一個全新的(novel)、不可還原(irreducible)為其構成部分的現象。涂爾干的涌現概念在很長一段時間里被看成是一種為超個體實體辯護的OC立場。然而,一旦我們采用盧克斯的策略,將本體論、方法論與說明層面區分開來,就會發現涌現概念不必只在本體論層面上而是可以在說明層面上展開。

“涌現”一詞據說是由英國哲學家劉易斯(George Henry Lewes,1817—1878)在其《生命與心靈問題》一書中首次提出來的(Lewes,1875,vol. 2,412)。劉易斯與其他一些哲學家推動一個被稱為“英國涌現主義”(British Emergentism)的思想傳統。①英國涌現主義者還包括密爾(John Stuart Mill,1806—1873),貝因(Alexander Bain,1810—1877),亞歷山大(Samuel Alexander,1859—1938),摩爾根(Lloyd Morgan,1852—1936),布羅德(Charlie Dunbar Broad,1887—1971)等,參見McLaughlin(1992)。該傳統堅持科學學科之間存在著非還原的等級關系,其中高等學科中的定律可從基礎學科中涌現出來,例如,化學定律從物理學現象中涌現出來,生物學定律從物理和化學現象中涌現出來,心理學定律從生物學現象中涌現出來,等等。自從“涌現”一詞被提出后,涌現的概念被廣泛地運用在不同領域來說明不同的現象。從宏觀的視角出發,復雜性系統理論用此概念來說明有規律的機械化(mechanistic)現象如何從分子之間的無序運動中產生,生物的有機(organic)現象如何從物理的機械化現象中產生,社會現象如何從生物的有機和心理現象中產生(例如,Bertalanffy,1968,55;Miller,1978,28-29,1036-1038;Prigogine and Stengers,1984,160-170;Gell-Mann,1994,99-100;Kauffman 2000,chap. 6)。在物理和生物層面,涌現出來的高層級屬性仍然可以用物理主義的方式來理解,堅持各層級的屬性都可以被因果關系充分地說明。而在心理和社會層面,對涌現概念的使用常常是為了避免物理主義還原論即原子主義所堅持的OI&MI&EI,堅持心理和社會屬性因其意向性和目的性的特征無法充分地僅被物理和化學的因果規律來說明,盡管絕大多數的學者在本體論層面上并不反對唯物論。

在心理學方面,活躍于19世紀后期到20世紀20年代之間的英國涌現主義,堅持生命與心靈或者我們今天所說的意識和意向性從物質實在中涌現出來并且隨附于后者。活躍于20世紀上半葉的格式塔心理學也使用涌現概念來堅持心理現象應該整體地理解,而不應被拆分為其物理構成成分之間的組合關系。在美國實用主義陣營中,詹姆斯(William James,1842—1910)在《心理學原理》(The Principles of Psychology)第六章中反對心靈狀態或意識可以被物質性的心靈材料(mind-stuff)充分說明。杜威(John Dewey,1859—1951)著名的經驗觀堅持經驗是有機能動者與環境的互動和主動參與后涌現出的結果。米德(George Herbert Mead,1863—1931)強調了心靈的社會維度的涌現過程及其對行為的因果作用。在20世紀下半葉的心靈哲學領域中,涌現概念和隨附性概念常常被一起用來反對將心靈屬性看作是沒有因果效力的次現象的立場(如Beckermann,et al., 1992;Kim,1984/1993;Humphreys,et al.,1997)。在認知科學領域中,涌現概念被用來質疑以使用內在表征模型來說明智能行為的經典認知科學進路。例如,聯結主義(Connectionism)進路試圖模擬低層級的神經網絡的平行互動如何涌現出高層級認知及其引發的智能行為的過程(Bechtel and Richardson,2010,chap. 9)。聯結主義的涌現概念為具身認知(Embodied Cognition)進路提供了理論支持,后者堅持認知能力是認知主體的大腦和身體與環境互動過程中涌現出來的結果(Clark,1997,chap. 6;Varela,Thompson and Rosch,1991/2016,chap. 5&6)。

在社會科學方面,我們曾提到涂爾干就提出過涌現的概念。其實,孔德就已經提出過類似于涌現的觀點,如“社會不能被分解為個體,就像集合平面不能分解為線,或線不能分解為點”;又如“在近期復雜的社會科學研究中,簡單的無機科學所運用的分解方法是完全非理性的,而且無法得出任何結果”(Sawyer,2005,38-39)。孔德的思想不僅影響著法國社會科學界,包括作為其后輩的涂爾干,在英國也影響著與其有書信交流的密爾,以及其他涌現主義者。在英語學界中第一個將涌現概念用于社會研究中的是美國昆蟲學家惠勒(William Morton Wheeler)。他不滿之前的英國涌現主義者們將涌現概念僅用于生物和心靈現象,將其早期對社會性昆蟲特別是螞蟻的研究延展到社會,堅持社會性結構涌現于個體之間的各類合作,而不是個體的行為疊加總和(Wheeler,1928)。20世紀上半葉使用涌現概念的最有影響力的社會學家是帕森斯。他堅持社會科學研究的基本層次是不可還原為物理科學的“單位行動”(unit act)和“行動系統”(action system),而且,“只有在單位行動之間的關系復雜到一定水平之后,行動系統的屬性才能涌現出來”(Parsons,1949,739)。

20世紀下半葉對涌現概念很大程度上圍繞著“微觀—宏觀關系”(the micro-macro relation)問題展開(Bouvier,2011)。這個問題試圖從微觀對象的個體與作為宏觀對象的集體之間的關聯方式出發來理解社會現象的基本特征。涌現概念使得社會團體、群體行為、社會體制、社會結構、社會網絡等這些社會現象不再需要超個體的實體支持。換言之,涌現概念支持了MoC所堅持的本體論個體主義OI,然而,涌現概念并不直接支持MoC所堅持的說明集體主義EC。這是因為盡管涌現概念常常被用來替代還原論理解個體或微觀屬性與集體或宏觀屬性之間的關系,因而的確為說明集體主義EC提供了可能性,但是還原論者也可以因不同理由仍然使用某種涌現概念來理解個體屬性與宏觀屬性之間的關系。例如,上面提到的認知科學中的聯結主義理論基本上持還原論立場。聯結主義試圖模擬宏觀的智能行為如何從微觀的神經元之間的網絡互動中涌現出來的過程,而建模中的變量是微觀單位及其互動,宏觀層面上的智能行為則是模擬的結果。換言之,宏觀層面上的智能行為在本體論層面可還原為微觀單位互動結果,在說明層面上完全被微觀變量說明。不難看出這預設了還原論的涌現概念。按照這種概念,現出的高層級的屬性被理解為是由于低層級屬性的某種特定組合后產生的結果。例如,水所具有的屬性如透明性,并不是水的組成元素即氫和氧的屬性,而是氫分子和氧分子在特定條件下化合構成的水分子聚合后所涌現出的現象。水的透明性這個屬性對于氫分子和氧分子來說并沒有任何因果影響力,卻最終可以被氫分子和氧分子的化合過程來說明。聯結主義也堅持高層級的智能行為是在低層級的神經元網絡之間的互動過程中涌現出的結果,高層級智能行為無法因果地影響相關神經元本身的屬性,卻最終由神經元之間的互動過程來說明。聯結主義所給出的平行分布式網絡就對這個互動過程的模擬,并通過模擬給出對高層級智能行為的說明。

與聯結主義類似,在社會科學中,占據經濟學研究主流的方法論個體主義也常常會使用這種預設了還原論的涌現概念來理解社會屬性與個體屬性之間的關系。它的基本想法是,社會系統的組成部分由個體成員及其之間的互動構成,而各組成部分之間的不同組織方式會涌現出不同的社會屬性。持有預設還原論的涌現概念的著名的社會學研究包括霍曼斯(George Casper Homans,1910—1989)的行為社會學理論,在其中霍曼斯堅持在社會交換行為中涌現出的社會屬性最終應該用心理學資源來說明(Homans,1964,229);另一個著名的研究是科爾曼(James Samuel Coleman,1926—1995)的理性選擇理論,該理論試圖從作為社會系統組成部分的個體行動為出發點來分析整個系統的行為。個體之間的互動最終在系統層面上涌現出社會現象,而社會現象之所以是涌現出來的,是因為它們是社會組織運作的結果,無法從個體的愿望和預測中推出,也不是個體行動的疊加。例如,市場泡沫就是從微觀個體行為中涌現出來的一種宏觀經濟現象。科爾曼同意涌現出來的社會系統現象具有一定的規律性,但在說明層面上最終依賴個體之間的合理互動(Coleman,1990,19-20)。

MoC并不否認方法論個體主義所堅持的預設了還原論的涌現概念有助于我們理解微觀-宏觀關系,因為的確有一些社會現象可以用此概念來說明。例如,商品的價格就可以被看成是從希望最大化個體利益的理性消費者之間的互動活動中涌現出來的社會現象。在本體論層面上,商品價格及其屬性不具有獨立存在的地位以及影響消費者理性操縱能力的因果效力,在說明層面上卻可以被理性消費者之間的群體互動關系來說明。之所以如此,是因為作為宏觀社會現象的商品價格隨附于個體消費者的愿望及其之間的互動。然而,MoC所要堅持的是,并不是所有的宏觀社會現象都能被方法論個體主義和預設了還原論的涌現概念來說明,這是因為有一些涌現出來宏觀社會屬性盡管隨附于微觀個體屬性卻無法還原為后者。這里有兩個理由:一是一些涌現出來的宏觀社會屬性不僅隨附于微觀個體屬性,也由不同的微觀個體屬性多重可實現,而宏觀社會屬性的多重可實現性使得它難以還原為個體屬性;二是宏觀社會屬性一旦對個體行為擁有因果效力,則難以還原為個體屬性。

我們先看第一個理由。這個理由建立在多重可實現性的概念上。我們在第一部分曾提到這概念,它的基本想法是,一個高層級的社會現象可由低層級的個體屬性多重實現。例如,復旦大學是由不同時代的師生和管理人員多重實現的:它在1905年由馬相伯在吳淞創辦的“復旦公學”中的師生和管理人員首次實現,民國中期由教育家李登輝校長所帶領的師生和管理人員實現,解放初期由陳望道校長所帶領師生和管理人員實現,改革開放之初由蘇步青校長所帶領的師生和管理人員實現。總之,不同時期是由不同的師生和管理人員個體多重實現的,可謂“鐵打的學校流水的師生”。福多(Jerry Fodor)曾論證,如果高層級屬性隨附于底層級屬性并且可由低層級屬性多重實現,那么,在原則上高層級屬性還原低層級屬性并不總是可以達成的。這是因為高層級屬性還原為低層級屬性要滿足如下條件:高層級屬性之間形成律則性(lawlike)關系和變化,多重實現這些高層級屬性的低層級屬性的相應殊型(token)之間也發生同樣的律則性關系和變化。但這個條件并不總能被滿足。例如,李登輝校長提出的“博學而篤志,切問而近思”校訓作為復旦的教育精神,仍然激勵著當代復旦大學的師生。然而,我們無法斷言李校長當初提出這個校訓那一年的師生和管理人員所組成的殊型,對當下復旦大學的師生和管理人員所組成的殊型具有精神激勵的作用。如果福多提出的條件無法被滿足,那么,高層級屬性無法還原為它們所隨附的低層級屬性(Fodor,1974)。

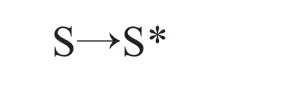

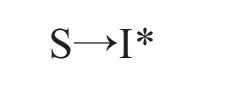

復旦校訓的例子也同樣支持了宏觀社會屬性無法還原為個體屬性的另一個理由:一些社會屬性擁有獨立于它所隨附的個體屬性的因果力,即因果引發其他個體屬性的能力。在復旦校訓的例子中,李登輝校長提出的校訓在幾十年后仍然因果地影響今天的師生們學習和生活。如果社會屬性的確具有獨立于其所隨附的個體屬性的因果力,那么,我們將有理由堅持社會屬性不必還原為個體屬性。然而,學界對于社會屬性的因果力是有所爭議的。在心靈哲學領域中,隨附性概念提出之后,一些學者堅持只有心靈屬性所隨附的物理屬性才擁有引發心靈主體認知活動的因果力,而心靈屬性看起來所具有的因果力其實是一種次現象(epiphenomenal),而低層級的物理屬性是因果完整的(如Kim,1993,19-21;Papineau,1993,16;Yablo,1992,246)。堅持心靈屬性具有獨立于其所隨附的物理屬性的非還原論者需要證明低層級的物理屬性在哪種意義上是因果不完整的。霍爾干(Terence Horgan)利用高層級屬性的多重可實現性提出了一種論證:由于高層級心靈屬性在低層級的物理屬性中是多重可實現的,高層級之間的因果關系在低層級的物理層面上未必總能找到相應的因果關系(Horgan,1994)。索耶爾(Robert Keith Sawyer)將霍爾干的論證延展到社會科學領域。以復旦校訓為例。李登輝校長為全校提倡了“博學而篤志,切問而近思”的學習和生活態度,這是一種社會屬性,我們可以作用“S”來表示。S所隨附的是當年李校長提出校訓時所參與的各種人員的行動與互動,可以用“I”來表示。經過一些歷史曲折,該校訓在改革開放之后又成為激勵和指導全校師生的精神原則。我們可以把今天對校訓的接受用“S*”來表示,“S*”所隨附的是受到該校訓激勵的今天的師生和他們的行為,我們可以用“I*”來表示。不難看成,在高層級的社會屬性層面上,當年李校長提出的校訓S因果地引起今天對校訓的接受S*:

同時,我們也可以說該校訓也因果地引起了S*所隨附的受到校訓鼓舞的師生及其行為:

然而,我們無法在S所隨附的個體行動I與S*所隨附的個體行合I*之間找到因果關系。換言之,高層級的社會因果屬性S→S*無法還原為在低層級的個體屬性I和I*之間的因果屬性(Sawyer,2005,70-71)。

以上兩個理由,即基于多重可實現性的反還原論和社會屬性的因果力的存在,為MoC提供了重要的理論支持。MoC中一個著名的進路是“批判實在論”(Critical Realism)。該進路堅持社會屬性對個體行為具有因果作用,同時也堅持社會屬性從個體屬性中涌現出來(如Bhaskar,1979;Archer,1995;Collier,1989;Lawson,1997,2019等)。批判實在論在興起初期,由于堅持不可還原為個體屬性的社會屬性的實在論,被一些學者質疑有同時承諾個體實體和社會實體的二元論之嫌,從而無法被看成為一種MoC立場。例如,批判實在論的創始人之一巴斯卡(Roy Bhaskar)的理論就被質疑是否能夠兼容其所同時預設的社會實在論與本體論一元論(King,1999,270-278)。對于這個質疑,多數批判實在論者會選擇尋找批判實在論與MoC相兼容的策略。例如,艾切爾(Margaret S. Archer)堅稱批判實在論“所要捍衛的并不是哲學二元論而是分析二元論的有用性”(Archer,1995,180)。艾切爾的意思是,批判實在論在本體論層面上仍然是一元論OI,堅持只存在個體實體,但由于涌現出來的社會現象過于復雜,在分析層面上難以僅用個體屬性充分地說明社會現象,因而需要預設社會屬性作為獨立的分析或說明單位。當然,MoC的支持者也不一定堅持實在論,而可以在實在論問題上保持中立,只堅持OI和EC,即在本體論層面上堅持個體是唯一存在的實體的同時,在說明層面上堅持社會屬性具有獨立的說明力和因果地引起社會性行為的能力(Kontopoulus,1993,Sawyer,2005)。

對于涌現的運作機制,存在著不同的理論。扎赫勒(Julie Zahle)區分了三類理論:一是建立在整體-部分關系上的理論,二是建立在隨附關系上的理論,三是建立在涌現現象的歷時性發生過程之上的理論(Zahle,2017)。以整體-部分關系為出發點的理論也是多種多樣的。溫薩特(William Wimsatt)認為涌現產生于高層次屬性的不可疊加性(nonaggregativity),即不是低層次屬性以各種關系疊加而成(Wimsatt,1997)。貝切特(William Bechtel)和理查森(Robert C. Richardson)用可分解性(decomposability)和可定域性(localizability)來理解涌現。一個可分解系統中每一組成部分都按其內在原則行動,因而組成部分的屬性可以不依賴其他組成部分屬性來理解,而系統整體的屬性也由其組成部分的屬性來決定。一個不可分解系統很可能產生涌現屬性。一個系統是可定域的,當其功能性分解與其物理組成部分相應,并且每一個系統屬性都可以找到與其相應的子系統。一個系統是不可定域的,當該系統屬性無法找到與其相應的物理組合或子系統而是分布于系統之內。涌現屬性同樣可能從不可定域的系統中產生(Bechtel and Richardson,2010,23-27)。堅持實在論的艾德-瓦斯(Dave Elder-Vass)則使用社會屬性的因果能力來理解涌現。在他看來,涌現出來的社會屬性是社會實體因其組成部分即個體和個體之間的互動而產生的因果力。例如,國家所具有的發動戰爭或向人民的經濟活動課稅的能力,或者由群體授權某一個體代表該群體作出決定的能力等(Elder-Vass,2010,152-157)。建立在隨附關系上的涌現理論認為涌現的社會屬性隨附而非還原于個體屬性,并且可由個體屬性多重實現。例如,索耶爾堅持社會定律隨附于個體定律之上(Sawyer,2005)。又如,孔托波羅斯(Kyriakos Kontopoulos)關注宏觀結構隨附于它的微觀組成部分,因而涌現出來的宏觀現象具有某種自主性的特征(Kontopoulos,1993)。建立在涌現現象的歷史發生過程的涌現理論的例子包括艾切爾的形態發生(morphogenesis)理論,該理論認為一個涌現理論如果想要反映真實的社會現象,就需要理解當下的社會結構如何從過去的個體行動中涌現出來的具體過程(Archer,1995)。另一個例子是計算模擬個體能動者如何通過各種類型的互動,產生或涌現出宏觀層面上的復雜行為樣態或行為規律,從而形成人造社會的過程(Epstein and Axtell,1996;Epstein,2006;Gilbert,1995)。

從上述分析中,我們可以看到涌現概念所要直接反對只是一種特定的哲學立場,即物理主義還原論,該立場堅持所有社會現象都可以也應該在說明層面上還原為個體的物理屬性。這是一種極端的說明個體主義EI。①物理主義還原論作為一種極端的哲學立場,盡管是一種唯物主義還原論(即堅持所有存在的實體最終都隨附于物理實體),但唯物主義還原論不必僅接受物理主義還原論。我們所看到的本體論個體主義OI的各種立場包括MoC都可以與唯物主義還原論兼容。而不同種類的涌現概念其實可以同社會科學哲學的各種立場相兼容:整體主義、原子主義、還原論、實在論、個體主義方法論,等等。然而,涌現概念仍然為20世紀的社會科學哲學提供了非常有用的分析工具。首先,它讓我們看到社會科學哲學各種立場都缺乏先驗理由的支持。采用哪種立場更為合適是一個經驗研究的問題,要看我們想要理解的社會現象的具體情況而定。其次,涌現概念也讓我們看到方法論集體主義MC和方法論個體主義MI的二分即其所預設的整體主義和原子主義的二分都過于簡單。20世紀下半葉的社會科學哲學家逐漸看到他們不必在上述二分中作出選擇,而是可以接受MoC。MoC在隨附和涌現的概念幫助下,可以建立非還原的唯物主義立場之上,堅持社會屬性隨附于個體屬性(包括個體的物理屬性)之上,但不必還原為后者,因此,社會屬性所具有的因果力,不必還原為作用于個體屬性之間的因果力(Sawyer,2005,98)。

四、結 語

總之,20世紀的社會科學哲學在很大程度上圍繞著個體主義和集體主義或宏觀和微觀的二分爭論展開。從心靈哲學領域中引入的隨附概念以及從復雜性理論中(再)引入的涌現的概念為20世紀七八十年代的學界提供了打破一系列傳統二分的有用工具,在個體主義和集體主義、還原論與二元論的極端立場之間開辟出各種中間進路。學者們在承認社會屬性的自主的說明力的同時也能堅持一元論的唯物主義立場,從而不必承擔不必要的形而上學負擔。