網絡模因研究:概念界定、理論實踐與價值啟示 *

呂 鵬 張昊鵬

模因(meme),又譯為米姆、謎因、覓母、謎米等,源自希臘語“mimema”,意指被模仿的東西及現象。1976年,英國生物學家理查德·道金斯(Richard Dawkins)正式提出這一概念,他把模因定義為文化傳播的微觀單位,模因的傳播過程即為語言、觀念、信仰、行為等方式的傳播過程。此后,更多學者聚焦于模因文化內涵的研究,將模因視為“能被人迅速理解并傳播開來,以書面語言、文字、圖像或其他表現形式出現的理念”。①Knobel Michele and Lankshear Colin, Online Memes, Affinities and Cultural Production, in Knobel Michele and Lankshear Colin (eds.), A New Literacies Sampler, New York: Peter Lang Publishers Inc, 2007, p. 202.模因的傳播逐漸不再作為是對文化單位的簡單復制,而被視為是一種加工、創造并賦予意義的過程,模因式傳播更多地體現出用戶主動性、創造性和參與性,通常包括一系列的文本素材。①Shifman Limor, Memes in a Digital World: Reconciling with a Conceptual Troublemaker, Journal of Computer-Mediated Communication, vol. 18, no. 3, 2013, pp. 362-377.②Gal, Noam, Shifman Limor and Kampf Zohar, It Gets Better: Internet Memes and the Construction of Collective Identity, New Media & Society, vol. 18, no. 8, 2016, pp. 1698-1714.隨著網絡的發展,模因被引入互聯網。網絡模因可以被視為數字模因傳播的一種文化現象。從網絡論壇上的表情符號再到短視頻中用戶們惡搞式的創意模仿,模因現如今已經成為社群之間傳播互動的重要手段和方式。而在網絡世界中以模因為特征流行的現象似乎并無邏輯可循,用戶似乎只是無意識或被動裹挾于點贊、分享、轉發之中,但為什么人們重復并分享包括歌曲、視頻、文字和照片等某些特定而非其他的內容?究竟是什么原因使得這些內容以百萬甚至更多的量被轉發、分享,成為一種流行現象?在這種參與式的數字狂歡中,人們的情感結構又得到了怎樣的形塑與強化?網絡模因的研究似乎可以關照并嘗試做出回應,回答網絡模因聚焦于數字文化是如何從點到面聯結到我們每一個個體,從而實現如何使得某一內容或現象獲得廣泛的傳播。

隨著互聯網數字技術以及社交媒體的蓬勃發展對人們日常生活的深度卷入,模因的特征更加凸顯了出來。模因作為一種文化傳播的現象,亦愈發為傳播學者所重視。而在具體的傳播實踐中,尤其涉及社會運動中的凝聚共識、統一行動、賦予意義等方面,模因的動員功能也被認為具有極大的研究意義和實踐指導價值。如湯景泰、郭小安等學者分析了網絡民族主義運動的模因式傳播策略,認為這一傳播策略將情感表達隱藏在戲謔化的符號中,借助模因規模化生產、反模因回擊、“強勢模因”刷屏以及“交際導向型模因”,從而實現共意動員。

雖然很多用戶并不知曉模因為何物,但無論是線上還是線下,大家實際上都在分享、發布、評價和討論模因,不計其數的用戶通過模因這種獨特的表現方式實現信息、觀點和情感的互動。網絡模因似乎天然與社交媒體的邏輯表達、傳播節奏以及思考方式有著內在的聯系,它代表了一種新的在線傳播形式,不斷對新的意義進行生產和建構,并深刻影響著我們的日常生活。了解網絡模因的內涵、生產傳播及其在現實世界中的作用和意義,從實踐層面上說有助我們更好地把握這個瞬息萬變而又紛繁復雜的世界,從理論層面上而言,則有助于我們更好地把握和拓展傳播及媒介研究。③湯景泰:《網絡社群的政治參與與集體行動——以FB“表情包大戰”為例》,《新聞大學》2016年第3期。④郭小安、楊紹婷:《網絡民族主義運動中的米姆式傳播與共意動員》,《國際新聞界》2016年第11期。

一、網絡模因研究的文獻計量分析

為盡可能地了解網絡模因的研究現狀,在本部分的文獻綜述中,我們將檢索到的數據來源分為國外和國內兩部分。國外選擇Web of Science數據庫,為保證檢索全面且學科集中化,構造檢索式“TS=(memes)OR(meme)”、語種“English”、文獻類型“article”、研究方向“communication”,經過搜索剔除一些無效選項后共搜集到349條文獻。國內數據來源于CNKI,以“模因”或“迷因”或“米姆”或“謎因”為主題、以核心期刊和CSSCI期刊為范圍進行高級搜索,剔除一些無效選項后,共得到有效文獻536篇。數據采集的最后時間為2020年6月14日。本部分采用美國德雷塞爾大學陳超美教授開發的信息可視化軟件Cite Space分析工具,主要基于共引分析和網絡尋徑算法等對文獻進行計量,研究知識生成的關鍵路徑和轉折點。①Chen Chaomei, Cite Space II: Detecting and Visualizing Emerging Trends and Transient Patterns in Scientific Literature, Journal of the American Society for Information Science and Technology, vol. 57, no. 3, 2006, pp. 359-377.

(一)國外研究情況整理

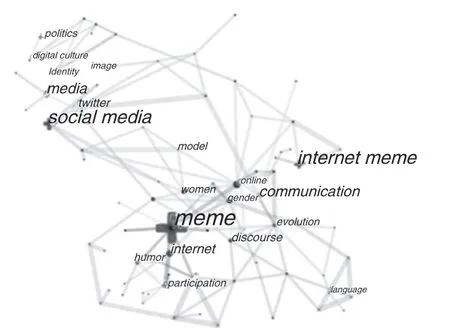

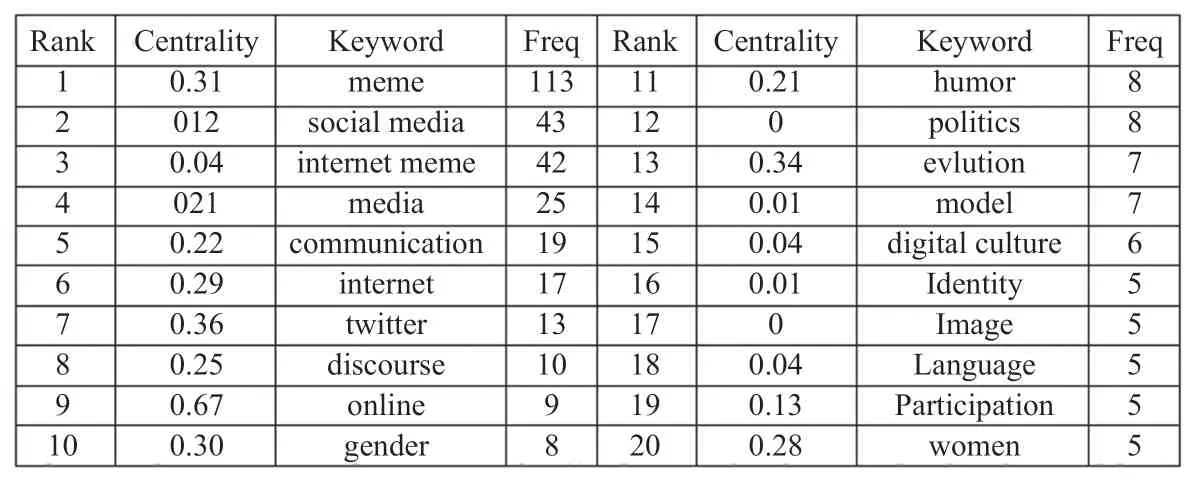

1.關鍵詞共現知識圖譜分析

文獻關鍵詞反映該論文主題以及出現頻次較高的詞匯,對模因相關研究進行關鍵字分析,選擇合適的閾值后生成關鍵詞共現圖譜,如圖1所示。進行歸類后主要分為兩類:(1)網絡模因(迷因、傳播、話語、幽默、參與、性別等);(2)社交媒體(推特、數字文化、政治、身份等)。對排名前二十位關鍵詞,整理結果見表1。

圖1.

表1.

圖1中節點連線的粗細程度代表關鍵詞的共現強度,節點大小與關鍵詞的頻次成正比,頻次最高的關鍵詞為“模因”,高達113次;排在第二位和第三位的分別是“社交媒體”和“網絡模因”,頻次分別是43次和42次。節點的大小和關鍵詞頻次成正比,顏色越深代表研究的時間越早。“網絡模因”“模因”“社交媒體”三個節點較大,節點中心處顏色最深,表明在研究時間上更早一些、研究熱度也相對較高。

2.模因研究的主要議題

文獻共被引分析,即通過研究被引參考文獻,推斷該領域研究的理論基礎及文獻之間的關聯性。②劉則淵、陳悅、侯海:《科學知識圖譜:方法與應用》,人民出版社,2008年,第54、58頁。被引頻次高的文章一般是該學科或領域的研究重點與熱點。利用CiteSpace在2000—2020年關于模因研究共被引的結果進行分析,識別出3個聚類中心,如下所示。

圖2.

表2.

聚類一:網絡模因。這一議題以數字網絡為背景,對模因的概念進行界定與闡釋。數字時代的模因已不再是道金斯原初意義上的文化傳播單位,而是一種傳播類型。①Jeremy Trevelyan Burman, The Misunderstanding of Memes: Biography of An Unscientific Object, 1976-1999, Perspectives on Science, vol. 20, no. 1, 2012, pp. 75-104.士弗曼(Limor Shifman)采取傳播的考察視角,將模因解釋為人與人之間傳遞的文化信息,不僅在微觀基礎上擴散,同時也在宏觀層面上形塑社會心態、群體行為方式。她還提出將內容、形式及立場作為模因分析的三要素。②Gal, Noam, Shifman Limor and Kampf Zohar, It Gets Better: Internet Memes and the Construction of Collective Identity, New Media & Society, vol. 18, no. 8, 2016, pp. 1698-1714.有學者據此認為,作為一種傳播類型的網絡模因特征是維持、細化和修改,早期的模因是以可傳播媒體(spreadable media)的維護模式開始。可傳播媒體一旦被用戶改變,模因就進一步發展成為新興模因(emergent meme)。最后,在網絡空間中經過戲仿、改造和快速復制,新興模因成為網絡模因。③Bradley E. Wiggins, The Discursive Power of Memes in Digital Culture Ideology, Semiotics, And Intertextuality, London, UK: Routledge Taylor & Francis Group Press, 2019, pp. 43-44.相較于以上籠統而模糊的概念界定,近來有研究做出概念上的更新,認為網絡模因是網絡傳播中反復出現的一種共性行為,在用戶間的非正式傳播中表現出差異性和游戲性等特征。

聚類二:社交媒體。這一議題以經驗研究為主,關注社交媒體中基于模因傳播的網絡文化現象。比如在某些政治事件中,持不同觀點和立場的雙方在社交平臺上用表情包進行觀點表達,模因就被用作分析其在國家認同、霸權與反霸權、抗爭等中的作用。有學者分析了網絡模因如何成為新加坡民眾進行政治抗議的手段,認為網絡模因在Facebook的廣泛傳播被用作一種務實的抵抗策略,用戶以此可以逃避煽動叛亂的指控。④Soh Wee Yang, Digital Protest in Singapore: The Pragmatics of Political Internet Memes, Media, Culture & Society, vol. 20, no. 2, 2020, pp. 1-18.也有學者通過考察Reddit平臺上的模因經濟社區,討論了圍繞模因形成與強化的亞文化身份含義,強調圈層批評(vernacular Criticism)對網絡社群履行社會功能的作用。⑤Literat Ioana and van den Berg Sarah, Buy Memes Low, Sell Memes High: Vernacular Criticism and Collective Negotiations of Value on Reddit’s Meme Economy, Information Communication and Society, vol. 22, no. 2, 2019, pp. 232-249.

聚類三:賽博女性主義。這一議題聚焦于性別等議題。倫奇勒與思里夫特(Rentschler and Thrift)以“活頁夾”(binders full of women)的模因傳播現象為個案,認為女權主義的網絡模因傳播提高了網絡空間中的社會政治意識。①Rentschler Carrie A. and Thrift Samantha C., Doing Feminism in the Network: Networked Laughter and the ‘Binders Full of Women’ Meme, Feminist Theory, vol. 16, no. 3, 2015, pp. 329-359.麥娜(An Xiao Mina)提出了“社會變革模因”(social change memes)的概念,認為模因是政治傳播和社會批判的有效分析工具。②An Xiao Mina, Batman, Pandaman and the Blind Man: A Case Study in Social Change Memes and Internet Censorship in China, Journal of Visual Culture, vol. 13, no. 3, 2014, pp. 359-375.也有學者研究了體育粉絲群體在網絡空間中建構和傳播種族和男性氣質話語的方式,認為網絡模因揚白人而貶黑人,建構出一種表征著白人反抗的種族意識形態(Dickerson Nikolas,2016)。③Dickerson Nikolas, Constructing the Digitalized Sporting Body: Black and White Masculinity in NBA/NHL Internet Memes, Communication & Sport, vol. 4, no. 3, 2016, pp. 303-330.

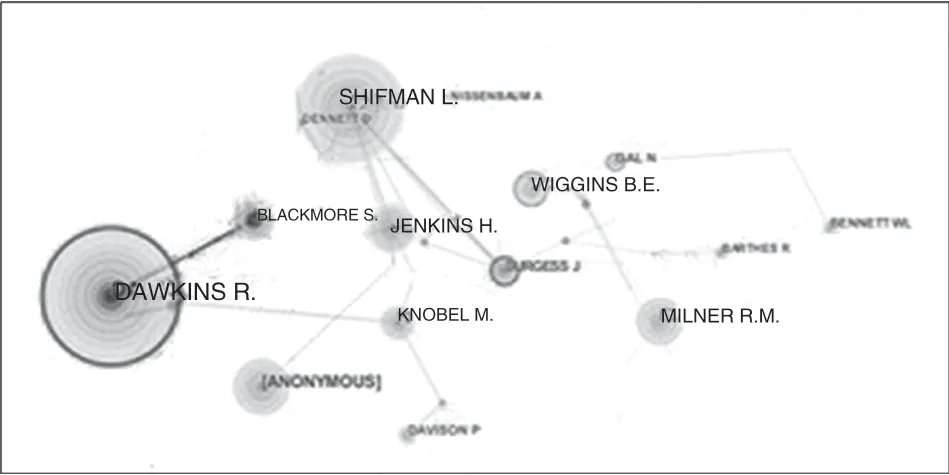

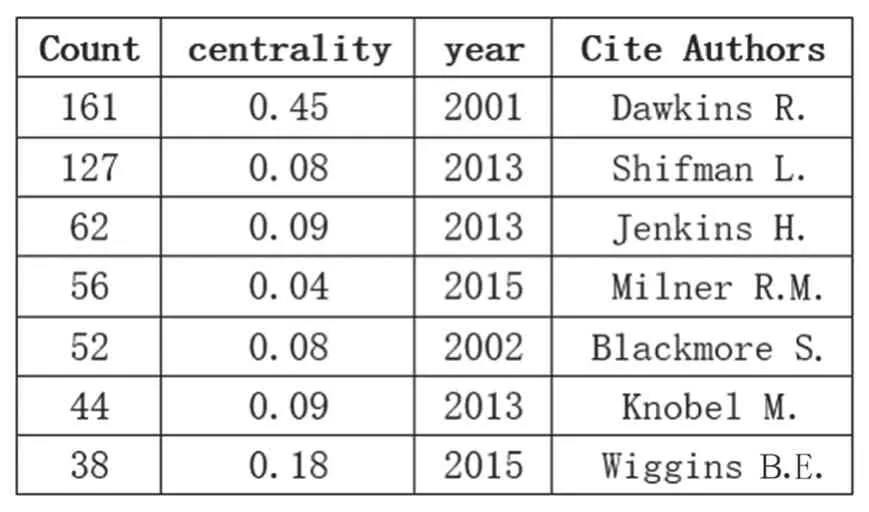

3.作者共被引分析

根據Citespace的數據導出,可判斷出本領域內重要的作者及期刊分布。據圖3可以看出在模因這一領域內的研究中,學者與學者之間的合作關系較為密切且集中,節點越大表示該位學者的被引率越高,是該領域內的重要學者。

圖3.

表3.

英國進化生物學家道金斯作為這一概念的提出者,被引量位居第一。除此外,來自希伯來大學傳播與新聞學系的士弗曼位居其次——她重點探討了這一概念如何解釋數字文化傳播中的種種現象。來自英國普利茅斯大學的布萊克摩爾(Susan Jane Blackmore)教授,則從心理學哲學角度繼續拓耕模因學這一領域的合法性邊界問題。美國著名的傳播與媒介研究學者亨利·詹金斯(Henry Jenkins)對亞文化的研究也時常以模因做分析。一些著有相關專著的學者,如查爾斯頓學院傳播學萊恩·米爾納(Ryan M. Milner)教授的“The World Made Meme: Public Conversations and Participatory Media”,也是高被引的著作;之外,還有著有“The Discursive Power of Memes in Digital Culture”的奧地利維也納韋伯斯特大學媒體傳播系維奇(Bradley E. Wiggins)、美國新澤西州蒙特克萊爾州立大學邁克爾·諾貝(Michele Knobel)等。表4是國外模因主題研究排名前20的期刊列表。

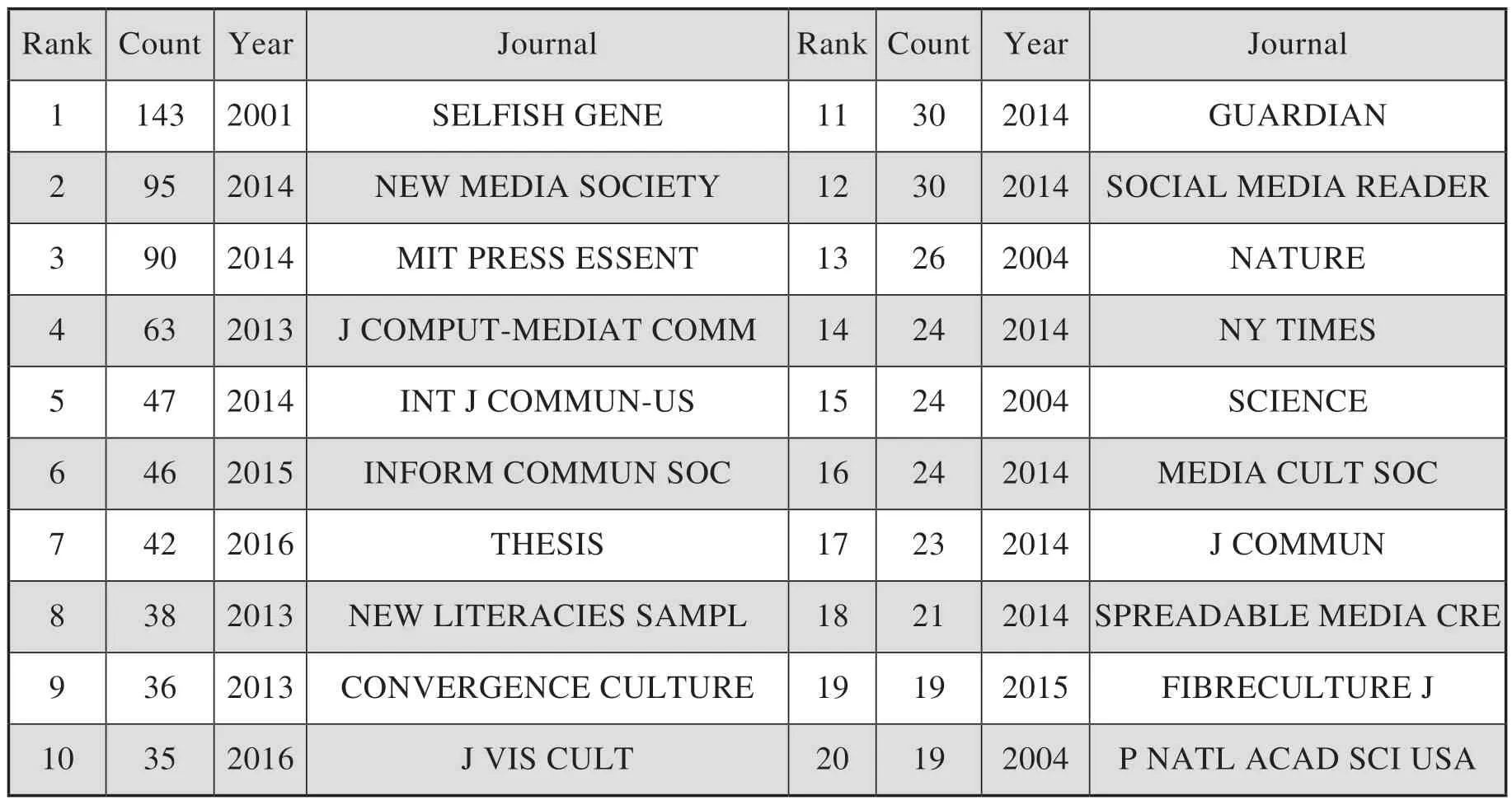

表4. 國外模因主題研究期刊排名(Top 20)

(二)國內研究情況整理

1.研究內容(關鍵詞)共現知識圖譜分析

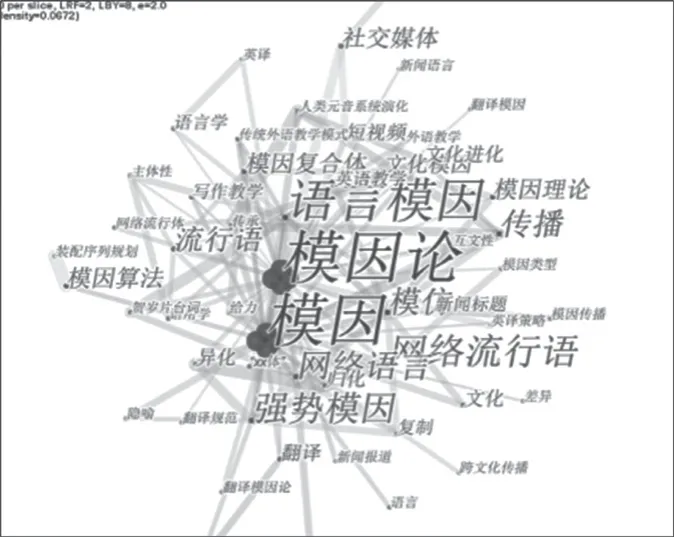

圖4.

表5.

如圖4所示,對關鍵詞依據其主題進行歸類,國內相關研究主要有兩類:(1)模因理論(模因、強勢模因、模因算法、模仿、文化模因等),(2)語言模因(翻譯、網絡流行語、新聞標題等)。

2.模因研究結構演化的主要議題

CiteSpace在2000至2020年關于模因研究共被引的結果中,識別出現了等3個聚類中心,如下圖所示。

聚類一:模因語言學。這一議題聚焦于語言研究領域,部分學者將模因理論用于英漢翻譯研究,就語言模因介入文學研究進行了探索。這一聚類反映了我國主流的模因研究主要聚集在語言學領域,兼有語言模因的傳播研究。①莊美英:《模因工程——如何打造強勢的廣告模因》,《外語學刊》2008年第1期。

圖5.

表6.

聚類二:概念闡發。這一議題主要就模因的定義與傳播模式、模因論的學科基礎、研究范圍及其科學性等問題展開學術對話。南華等人試圖用“模因域”代替“事件域”以解釋人們如何使用語言、認識來體驗世界。②南華、羅迪江:《論語言使用中的程式性模因》,《云南財貿學院學報(社會科學版)》2007年第2期。學者們積極引介國外模因研究的動態發展。③許克琪、屈遠卓:《模因論研究30年》,《江蘇外語教學研究》2011年第2期。④郭小安、楊紹婷:《網絡民族主義運動中的米姆式傳播與共意動員》,《國際新聞界》2016年第11期。

聚類三:模因的文化傳播。隨著網絡社交媒體的強勢發展,網絡模因成為傳播學、文化研究等領域熱點。網絡模因具有較強的傳播力和感染力,可以作為一種新型的政治參與方式,有學者發現網絡模因為網絡民族主義運動提供了新的動員模式,是視覺傳播時代青年群體集體行動的新邏輯。也有學者關注到了網絡青年亞文化,將“錦鯉”視作一種互聯網模因。⑤曹鉞:《當代青年“錦鯉”文化癥候解讀——基于網絡模因的發展譜系與意涵網絡》,《當代青年研究》2019年第6期。

通過比較中西方在網絡模因方面的研究,可見國內新聞傳播學科對于這一理論關注尚處于起步階段;網絡模因作為一種網絡文化現象和民眾的生活實踐,國內學界對其關注和研究也極為有限,網絡模因研究的富礦遠未被挖掘。

二、網絡模因的概念界定及其內涵

(一)模因的生發及轉向:從模因到網絡模因

“模因”是道金斯在其著作《自私的基因》中提出的,為了把生物進化論推廣到對文化的理解中,道金斯創造性引用希臘單詞“mimeme”,并對其簡化,使其讀音和基因一詞押韻。他用這個術語來描述在人與人之間通過復制和模仿來傳播的文化單元,比如旋律、標語和服裝時尚,又或者如“上帝”等抽象觀念。模因和基因一樣,復制傳播的過程都經歷了變異、競爭、選擇、保留,并且每時每刻都有無數的模因在為目標人群的注意力而競爭,只有適應各自社會文化環境的模因才能成功傳播。①[英]理查德·道金斯:《自私的基因》,盧允中、張岱云、陳復加、羅小舟譯,中信出版社,2012年,第220頁。自提出始,模因的概念就一直在學術界爭議不斷,并一度沉寂。

從模因學的生發轉向來看,從概念的提出持續到20世紀90年代,這一時期大致可被稱為模因理論的“生物學隱喻階段”,主要集中于將模因和基因、病毒傳染等生物學傳播過程做類比,以此探索模因的復制、傳播、變異等具體過程中的規律,例如布萊克摩爾認為應當將模因看作是在進化過程中被復制的信息。丹內特(Dennett)同時指出任何信息復制行為都會涉及大腦的適應與改變,模因的結構因人而異(Dennett)。阿倫·林奇(Aaron Lynch) 、利亞納·伽柏(Liane Gabora)等學者將模因定義為大腦神經系統中的信息元件或網突觸,他們把模因看作是與基因類似的生物遺傳現象,②Lynch Aaron, Thought Contagion as Abstract Evolution, Journal of Ideas, vol. 2, no. 1, 1991, pp. 3-10.傾向于把模因定義為以基因型(genotype)方式存在于大腦中的信息單位。③Gabora Liane, The Origin and Evolution of Culture and Creativity, Journal of Memetics, vol. 1, no. 1,1997, pp. 29-57.2000年前后至今,這一階段大致可被稱為“文化理論階段”。在這一階段,模因理論走出了生物學隱喻的局限,開始在文化研究脈絡中得到反思與發展,并廣泛應用于人文社會科學,尤其是語言學、管理學、新聞傳播學之中。德里克·蓋瑟洛(Derek Gatherer)將模因定義為在文化系統中被復制、模仿或是學習的某種文化行為,它們可以通過思想進行傳播。④Gatherer Derek, Birth of a Meme: The Origin and Evolution of Collusive Voting Patterns in the Eurovision Song Contest, Journal of Memetics - Evolutionary Models of Information Transmission, vol. 8, no. 1, 2004, pp. 28-36.在此基礎上,學者們開始采用模因理論嘗試解釋社會經濟中出現的現象與問題,出現了模因地圖(meme map)、人才模因(talent meme)等概念。⑤Paull John, Meme maps: A Tool for Configuring Memes in Time and Space, European Journal of Scientific Research, vol. 31, no. 1, 2009, pp. 11-18.⑥Swailes Stephen, The Cultural Evolution of Talent Management: A Memetic Analysis, Human Resource Development Review, vol. 15, no. 3, 2016, pp. 340-358.同時,互聯網時代的到來為微觀文化單位自我復制的演進、變異、再創造提供了便利條件,賦予了模因理論新的內涵。尤其重要的是,互聯網海量的數據為網絡模因的傳播提供了豐富的素材來源和理想的傳播介質,網絡模因的原材料可以是任何數字、文字、圖片、視頻等內容信息,經由創作者的生產與用戶的混仿(pastiche)、再創作和傳播,網絡模因可以迅速產生諸多不斷自我復制和變異的衍生物,從而形成當今不斷變化著的總體文化生態。有研究從中美兩國體育賽事報道中發現“國家榮譽”與“救贖”為代表模因的不同文化取向,突出模因理論在分析新聞話語與政治話語方面的獨特作用;⑦曾慶香、吳曉虹:《文化差異、文化基因與謎米表達——以中美體育失利與勝利報道為例》,《現代傳播(中國傳媒大學學報)》2020年第5期。還有人對模因個案進行深入研究,如病毒視頻《江南style》,嘗試從中探究模因文化的產生、發展、消退的一般性規律。⑧Xu Weiai Wayne, Park Ji Young, Kim Ji Young and Park Han Woo, Networked Cultural Diffusion and Creation on You-Tube: An Analysis of YouTube Memes, Journal of Broadcasting & Electronic Media, vol. 60, no. 1, 2016, pp. 104-122.此外,一些學者關注網絡模因在跨文化語境中的遷移能力,認為從非正式的網絡群體傳播形態進入正式的大眾傳播渠道,完成從“社會方言”到“主流語言”的蛻變。伴隨著模仿、復制、傳播,其所蘊含的情緒也隨之傳播開來。①隋巖、李燕:《論網絡語言對個體情緒社會化傳播的作用》,《國際新聞界》2020年第1期。可見,國內外的文化、媒介與政治研究學者對于互聯網時代模因視域下的話語、圖像、視頻與其背后所反映的政治話語、文化傾向都保持著強烈的關注。

(二)網絡模因:界定及其內涵

網絡模因概念的出現,一方面源自模因概念的深入探討和爭議以及研究,更加重要的原因是20世紀之后,網絡成為模因生發最為重要的實踐場域,使得源自模因的網絡模因研究逐漸獨立于模因,既成為一種重要的社會現象,也成為一個重要的研究理論。

早期關于模因這一概念的討論肇始于20世紀80年代末,心靈哲學家丹尼爾·丹尼特(Daniel C. Dennett)和諾貝爾物理獎獲得者道格拉斯·霍夫斯塔德(Douglas Hofstadter)基于達爾文進化學視角開始研究人類心智活動,②[美] 道格拉斯·R. 霍夫施塔特、丹尼爾·C. 丹尼特:《心我論:對自我和靈魂的奇思冥想》,陳魯明譯,上海譯文出版社,1988年,第159~164頁。提出要探索文化信息傳播的社會演化規律,一度引發大家對模因論(Memetics)這一領域的關注與討論。1997年,《模因學期刊》(Journal of Memetics)創刊出版吸引了各個領域的專家。此外,還有若干關于模因學的專著為這門尚未成體系的學科做出了里程碑貢獻。其中影響力和爭議性較大的有布蘭克摩爾于1999年出版的模因學專著《模因機器》(Meme Machine),她認為人類不過是被無數基于他們身上并不斷傳播的模因所操控的工具,從而將模因論的探討放置在跨學科的語境中。③[英]蘇珊·布萊克摩爾:《謎米機器》,高申春、吳友軍、許波譯,吉林人民出版社,2011年,第441~443頁。在此期間,許多質疑與批評也出現在《模因學期刊》上,布魯斯·埃德蒙茲(Bruce Edmonds)認為模因與基因的類比是一種噱頭,在他看來,模因學并沒有為文化進化的研究思路提供額外的解釋力,④Edmonds Bruce, Three Challenges for the Survival of Memetics, Journal of Memetics- Evolutionary Models of Information Transmission, vol. 6, no. 2, 2002, p. 45.甚至也有學者指出模因論的宏大設想很大程度上是被誤導的。經過十多年零星討論后,克拉思·祁連(Klaas Chielens)和弗朗西斯·黑李根(Francis Heylighen)利用模擬數據對模因傳播的社會心理過程進行考察,重新發現模因的研究價值,論證其是一門“研究復制、傳播和進化的一門理論科學與經驗科學”⑤Francis Heylighen, The Necessity of Theoretical Constructs: A Rebuttal of the Behaviourist Approach to Memetics, Journal of Memetics, vol. 3, no. 1, 1999, pp. 33-37.⑥Chielens Klaas and Heylighen Francis, Operationalization of Meme Selection Criteria: Methodologies to Empirically Test Memetic Predictions, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.161.1071&rank=3.。自此以后,模因成為一種既定的、塑造著語言和思想的介質。⑦Burman Jeremy Trevelyan, The Misunderstanding of Memes: Biography of An Unscientific Object, 1976-1999, Perspectives on Science, vol. 20, no. 1, 2012, pp. 75-104.到21世紀初,模因這一學術領域已經集合成為有著特定共同體成員所共有的信念、價值、技術等構成的整體,隨著范式革命與學術共同體的形成,學科范式初具雛形。⑧[美]托馬斯·庫恩:《科學革命的結構》,金吾倫、胡新和譯,北京大學出版社,2018年,第19~20頁。

隨著數字時代的到來,道金斯所定義的關于模因的某些基本性質,如長效性、多元性和易復制性(longevity, fecundity, copy fidelity)等特點在互聯網背景下得到了極大地擴展,同時,群體傳播、復制戲仿以及競爭選擇這些原初生物學意義上的概念越來越與當代數字文化密切相關,網絡模因逐漸分離并獨立于模因而成為一個相對自主的概念和研究領域。雖然模因一直是人類社會的一部分,并不是隨著互聯網的出現而誕生的,但本質上,網絡模因卻第一次引入了規模化這一特質。在互聯網時代之前,一個人可能只會以相當有限的次數接觸和復制模仿到少量的模因現象,或許只能建立在匆匆視聽的基礎上。但互聯網可作為龐大的數據庫或者模因池,只要點擊幾下鼠標就能看到和生成若干模因傳播的現象。網絡環境下,模因不再以零星碎片的方式出現在公共領域和私人社交里,而是以數量驚人的文本、圖片、視頻與超鏈接等形式出現,形成超模因現象(hypermemetic)。另一個特點在于,多模態形式的網絡模因漸漸成為個人品牌的文化象征,帶有自我商品化策略特征(strategic self-commodification)。①Alice Marwick and Danah Boyd, I Tweet Honestly, I Tweet Passionately: Twitter Users, Context Collapse, and the Imagined Audience, New Media and Society, vol. 13, no. 1, 2011, pp. 96-113.在今天“網絡個人主義”為標志的時代,人們用模因來標榜個人特性并與他人進行更多的聯結。

關于網絡模因的概念,一些研究集中在文字模因上,如對圖片模因中出現的固定字體創新研究,②Brideau Kate and Berret Charles, A Brief Introduction to Impact: “The Meme Font”, Journal of Visual Culture, vol. 13, no. 3, 2014, pp. 307-313.其他則集中在視頻研究,如YouTube平臺中的模因如何應用于各種復雜的社交媒體場景。③Shifman Limor, An Anatomy of a YouTube Meme, New Media & Society, vol. 14, no. 2, 2012, pp. 187-203.④Xie Lexing, et al., Visual Memes in Social Media: Tracking Real-world News in YouTube Videos, Proceedings of the 19th International Conference on Multimedia 2011, Nov. 2011.總體而言,網絡模因被視為參與式數字文化的一部分,⑤Shifman Limor, Memes in Digital Culture. Cambridge, MA: MIT Press, 2014, pp. 47-48.⑥Wiggings Bradley E. and Bowers G. Bret, Memes as Genre: A Structurational Analysis of the Memescape, New Media and Society, vol. 17, no. 11,2015, pp. 1886-1906.廣泛吸收政治和流行文化內容。⑦Soh Wee Yang, Digital Protest in Singapore: The Pragmatics of Political Internet Memes, Media, Culture & Society, vol. 20, no. 2, pp. 1-18.自從網絡2.0以來,“模因”普遍被用來描述通過社交媒體傳播的思想。伯吉斯(Jean Burgess)將網絡模因定義為“一個被廣泛模仿的流行笑話或實踐(如圖像配文字)”,⑧Burgess Jean, All Your Chocolate Rain are Belong to Us. Viral Video, YouTube and the Dynamics of Participatory culture, in Lovink, G. and Niederer, S. (eds), Video Vortex Reader: Responses to YouTube, Amsterdam: Institute of Network Cultures Inc., 2008, pp. 101-109.但這種定義在很大程度上忽略了模因傳播中的演變本質。帕特里克·戴維森(Patrick Davison)試圖將這一概念理解為“通過網絡傳播以幽默呈現方式獲得影響力的文化片段”,⑨Marwick Alice, Memes, Contexts (Berkeley, Calif.), vol. 12, no. 4, 2013, pp. 12-13.不過這種嘗試仍然同樣膚淺。士弗曼采取以傳播為中心的角度為互聯網模因概念提供了較為完整的定義:網絡模因是一組共享內容、形式或立場且具有相同特征的數字項目(group of digital items);在熟悉的用戶群體之中生產出來;通過互聯網傳播、模仿或改造。①Shifman Limor, Memes in Digital Culture. Cambridge, MA: MIT Press, 2014, pp. 40-42.

符號學意義上的“文本”(text)概念有助于理解何為士弗曼所表述的“一組數字項目”,“文本”可以表示任何形式的語境使用,如(圖片)文本、(口頭)對話或視頻等內容的互動,對多種媒介話語中聲音和視覺進行結合,定義文本最重要的標準是連貫性(coherence),在今天數字文化多模態文本涌現的情況下,網絡模因必須考慮語言和圖像元素的相互作用,因而意義的連貫是網絡模因得以傳播和共享的必要前提。在這種情況下,用戶可以通過重建網絡模因潛在的連貫性彼此熟悉。因此,任何流行文化、政治生態或日常生活的場景圖像都可以被用戶重新文本化,而再文本化的過程也就是網絡模因獲得生命力的過程。回到士弗曼的定義上,網絡模因就可以理解為是在線傳播與互動中具有某些相同特征的多模態文本,持續通過用戶群體進行的廣泛傳播、模仿與改造。

(三)概念的旅行:從西方到中國

在21世紀初的中國學界,伴隨著《自私的基因》以及《米姆機器》中文譯本的相繼出版,除偶有個別哲學學者引介外,②劉長林:《宇宙基因社會基因文化基因》,《哲學動態》1988年第11期。③劉植惠:《知識基因探索》,《情報理論與實踐》,1998年第1期。早期模因的相關概念與理論基本上以“語言學”的面目出現,它曾在百廢待興的社會語言學學科建設計劃中聊備一格,譬如著名語言學家何自然在2003年發表了研究成果《模因論與社會語用》,作者對模因理論的發展動向做了歸納和總結,指出漢語語言仿制過程中“在篇章的引用、移植、嫁接及詞語變形中實質產生了語言學意義上的繁殖與變異,從而使語言的傳承和變化得以發生”。④何自然、何雪林:《模因論與社會語用》,《現代外語》2003年第2期。模因理論由此在中國學術界引起人們的關注。不過,這一時期對模因學的關注還是來自語言學界內部,進入2000年以后,翻譯學、教育學和文等學科開始涌現出了一系列引介和論述Meme/Memetics的文章。比如,在運用模因理論指導語言翻譯方面,較有代表性的論文有王斌的《密母(模因)與翻譯》,他指出翻譯研究應是模因文化研究的一個部分以及翻譯模因在教學中的作用;⑤王斌:《密母與翻譯》,《外語研究》2004年第4期。一些學者引介了切斯特曼(Chesterman)的翻譯模因論,討論了翻譯模因的產生和發展規律。⑥馬蕭:《從模因到規范——切斯特曼的翻譯模因論述評》,《廣東外語外貿大學學報》2005年第3期。⑦張光明、楊淑華:《評切斯特曼的<翻譯模因論>》,《中國科技翻譯》2007年第4期。此外還有一些論文詳細闡釋了模因論在優化課堂教學,如聽說、口語等技能訓練中的應用。在運用模因理論指導文化傳播研究方面,莊美英從傳媒發展的角度探討廣告成為模因所需要具備的前提條件,強調采用恰當的模因傳播策略來打造強勢的廣告模因。⑧莊美英:《模因工程——如何打造強勢的廣告模因》,《外語學刊》2008年第1期。此外還有李清源、魏曉紅指出了模因論對文化傳播研究的重要作用。⑨李清源、魏曉紅:《模因論視角下的美國文化淵源》,《西安外國語大學學報》2008年第3期。論者們主要借用模因理論探討在語言學、文化傳播等領域的應用,希望藉此豐富語用學的學科視角,完善并提高語言學的學科體系與學科地位。

然而隨著時間推移,新千年初對語用學的引介和倡議卻并未作為一種知識資源和遺產而得以沉淀與發揚,不僅相關著作乏人問津,而且語言學界對這一概念討論也出現了頗多爭議。①劉宇紅:《模因學具有學科的獨立性與理論的科學性嗎》,《外國語言文學》2006年第3期。②謝朝群、何自然、Susan Blackmore:《被誤解的模因——與劉宇紅先生商榷》,《外語教學》2007年第3期。自2010年以來,中國大陸社會科學,特別是新聞傳播學將更多目光投向了模因這一領域,如方玲玲認為依靠社交情境的模因傳播會對社會文化的表現和建構起到重要作用,將會導致傳播權被重新分配,對網絡信息生態產生了重要作用。③方玲玲:《社交情境下網絡迷因的社會功能與文化價值——基于小咖秀視頻軟件流行的思考》,《電視研究》2016年第4期。郝雨等人則從模因傳播機制切入,對如何控制非理性表達的負面影響及輿情治理進行反思。④郝雨、吉敏:《互聯網“模因”生成規律與非理性傳播控制——關于防范輿論風險的新視角》,《當代傳播》2020年第2期。模因論被引入中國后,其傳播與發展相當迅速。無論是中譯本的出版,抑或中國學界對道金斯、布萊克摩爾經典著作的引介,還是中國學界在此基礎上展開的“經典”想象和“當代”實踐,都激發出了不同的在地學術實踐。

愛德華·薩義德(Edward Said)在《理論旅行》寫道,理論旅行無論是“有意或無意的影響、創造性的借用,抑或全盤的挪用,都是文化生產與消費中無法否認的事實,必定牽涉到不同的再現和制度化過程”。他將理論旅行分為四個階段:理論的起點或與此類似的發軔環境、理論的穿越距離、特定的接受或抵抗條件,以及觀念經改造或吸收后在新時空環境中占據新的位置。⑤Said Edward W., Traveling Theory, in the World, the Text, and the Critic, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1983, pp. 226-247.模因的概念引入我國后,之所以會得到語言學科極大的關注,在于語言也是一種文化自然選擇的進化演變過程,模因論與語言有著緊密的關系,“語言既是文化傳播的主要載體,也是一種顯著的文化現象,模因在語言的社會演化和傳播中所起的作用更值得注意。”⑥何自然、何雪林:《模因論與社會語用》,《現代外語》2003年第2期。模因這一概念變化的理論旅行中,作為通過學術研究架起中西橋梁的重要中間人何自然教授,首先將模因論與語言學進行聯結,并在我國學術版圖上繪制了出來。另一方面,理論的旅行從起點到終點并不是一種簡單的時空跨越,往往會有一系列中介機制在影響著這種旅行,學術翻譯就扮演著至關重要的角色,理論由西向東的旅行,所借助到的翻譯,不僅涉及語言層面的翻譯,還需要文化轉譯。翻譯過布萊克摩爾專著《謎米機器》中譯本的高申春,后期將模因這一概念從語言學延伸至社會心理學。⑦高申春、楊碩:《論達爾文進化論的運用誤區》,《自然辯證法研究》2011年第4期。⑧高申春、吳友軍:《文化社會傳遞過程的“基因學”闡釋及其未來——關于memetics的思考與批判》,《自然辯證法研究》2010年第9期。翻譯過《自私的模因》——道金斯之后關于“模因”理論的經典著作——中譯本的謝超群,師承何自然,致力于從模因的文化傳播角度解讀社會交際等。①謝朝群:《禮貌與模因:語用哲學思考》,福建人民出版社,2011年,第5~10頁。至此,模因概念及理論由西向東逐漸扎根中國本土的旅行,已經從對語言交際中的規律變化蔓延到了其他人文社會科學,涉及社會心理學、文化研究、新聞傳播等諸多領域。對西方學術傳統的“想象”,對典范學術作品的“譯介”,以及在本國學術和社會文化情境下的“嫁接”或“移植”,共同塑造著模因概念及理論落地生根的過程。

三、網絡模因的理論實踐

網絡模因在數字文化興盛的當下,可以作為一個有效對社會進行觀察的窗口,互聯網技術的發展為用戶提供了源源不斷共享模因的樂趣,也為學者提供了前所未有的重新審視時代文化的機會。下文將以模因理論的視角出發,從用戶、內容和媒介三個維度分別論述網絡模因,厘清網絡模因理論是如何實踐于社會的。

(一)用戶:參與中生產和傳播一體化的狂歡

用戶個體在模因的生產與傳播機制中發揮著孵化器的作用。作為文化現象出現的網絡模因,其在生成早期是被互聯網用戶群體以可模仿的文本形式通過挪用、再塑和共享等方式表達出來,“文本”可以是一個標簽,一張圖像,一條吸引人的微博,一些有趣的評論或者一段短視頻……用戶個體可以通過對模因的加工與傳播,對社會關注的議題表達出某些具體的意義或情感,并號召更多其他用戶二次傳播。用戶對網絡模因生成與傳播機制產生影響反映在兩個方面,其一是網絡普及后的技術及物質進入低門檻和“傻瓜性”便捷了人們對模因的轉發、戲仿或再塑,同時得到更大范圍的傳播;其二是社群的推廣,模因已經從碎片化的亞文化笑話發展成為主流噱頭(mainstream gimmick),9GAG、4Chan及Reddit、微博、抖音、快手等模因聚合平臺開始大量出現,它們顯然比主流新聞媒體和娛樂網站更受歡迎。②B?rzsei L. K, Makes a Meme Instead: A Concise History of Internet Memes, New Media Studies Magazine, vol. 7, 2013, pp. 152-183.另外,模因的生產與傳播絕不局限于特定的模因中心平臺,近年來,模因不僅能跨越數字平臺的邊界,還能跨越語境和敘事的邊界,普遍已經成熟為互聯網用戶理解娛樂文化以及社會政治的網絡敘事元素,③Esteves Victoria and Meikle Graham meikle, “Look @ this Fukken Doge”: Internet Memes and Remix Cultures, in Atton. Chris (ed.), Companion to Alternative and Community Media, New York: Routledge, 2015, pp. 561-570.④Burgess Jean, All Your Chocolate Rain are Belong to Us. Viral Video, YouTube and the Dynamics of Participatory Culture, in Lovink, G. and Niederer, S. (eds), Video Vortex Reader: Responses to YouTube, Amsterdam: Institute of Network Cultures Inc., 2008, pp. 101-109.而社交媒體用戶也越來越傾向通過模因解讀新聞信息、探討社會問題和參與社會實踐,①Shifman Limor, Memes in a Digital World: Reconciling with a Conceptual Troublemaker, Journal of Computer-Mediated Communication, vol. 18, no. 3, 2013, pp. 362-377.②Milner R. M., The World Made Meme: Public Conversations and Participatory Media, Cambridge: MIT Press, 2016, pp.79-83.甚至形成某種社會價值規范。③Gal Noam, Shifman Limor and Zohar Kampf, It Gets Better: Internet Memes and the Construction of Collective Identity, New Media & Society, vol. 18, no. 8, 2016, pp. 1698-1714.

網絡模因在用戶個體層面創造意義、分享情感和吸引注意力的同時,其生成與傳播的功能機制也在發生著邏輯變化:更加趨向于用戶“注意力經濟”的驅動—邏輯、引發用戶社會實踐的行動邏輯,比如在塑造用戶身份屬性的同時也構建用戶對平臺的依附性,引導著用戶形成復合型文化的審美邏輯。④Burgess Jean, All Your Chocolate Rain are Belong to Us. Viral Video, YouTube and the Dynamics of Participatory culture, in Lovink, G. and Niederer, S. (eds), Video Vortex Reader: Responses to YouTube, Amsterdam: Institute of Network Cultures Inc., 2008, pp. 101-109.因此,網絡模因可以被看作是web2.0可供性背景下新的歷史文化生產模式,⑤Shifman Limor, Memes in Digital Culture, Cambridge, MA: MIT Press, 2014, pp. 32-35.可以說,模因通過用戶個體之間的共享與互動成為不斷形塑著集體身份的場所。

(二)內容:參與中意義的生成、轉換與再造

內容要素在模因的生產與傳播機制中起到發動器的作用,在實際生活中,每一種模因的內容生產可以被理解為是模因的一種具體類型(genre),類型的定義是“社會認可的互動行為類型,用來表達話語和意義的方式,包括形式、主題等要素,它是文化模式的一個索引(index)”,⑥Wanda J. Orlikowski and JoAnne Yates, Genre Repertoire: The Structuring of Communicative Practices in Organizations, Administrative Science Quarterly, vol. 39, no. 4, 1994, pp. 541-574.⑦Kamberlis George, Genre as Institutionally Informed Social Practice, Journal of Contemporary Legal Issues, vol. 6, no. 115, 1995, pp. 115-171.⑧Miller C. R., Genre as Social Action, Quarterly Journal of Speech, vol. 7, no. 2, 1984, pp. 151-167.不同類型的模因不僅具有獨特的結構和風格特征,其主題和傳播面向也各不相同。吉恩·伯杰斯(Jean Burgess)就曾用“通俗創造力”(vernacular creativity)一詞來表示通過簡單的內容要素表現日常創新和藝術實踐的模因傳播現象。盡管通俗創造力早在數字時代之前就有了,但伯杰斯認為新媒體通過把不可見的日常行為,比如在鏡子前唱歌,轉化為高度可見的公眾文化重塑了這種創造力,從而創造出一個有利于參與性文化出現的環境。⑨[美]亨利·詹金斯:《融合文化 新媒體和舊媒體的沖突地帶》,杜永明譯,商務印書館,2012年,第20~28頁。瑞恩·米爾納(Ryan Milner)指出,不同模因的內容類型需要有不同層次的文化素養,有的模因類型是任何人都能理解或創造的,有的則需要對數字模因亞文化有深入了解,需要復雜的“模因文化素養”(meme literacy)。

從內容層面看模因的生產與傳播,士弗曼曾總結出九種模因類型:圖像PS編輯(reaction photoshops)、基于流行現象的擺拍系列(photo fads)、聚集在公共場所表演完特定動作后迅速離開的快閃族(flash mob)、模仿歌曲或某種流行口音的對口型演繹(lipsynch)、把一種語音或畫面錯聽或者錯看成其他有趣畫面的“視聽錯享”(misheard lyrics)、通過重新剪輯拼接電影片段而制作的特效片場畫面(recut trailers)、插入字符的夸張性圖像及表情包形成的宏圖片(image macros)、基于一系列代表固定行為角色宏圖片而制成的宏定型角色(stock character macros),如國內改編無數次的“魯迅先生說過”系列、“杜甫很忙”系列,另外還有一種類型是暴走漫畫(rage comics)——一系列看起來比較簡陋但表情豐富的漫畫臉譜角色,每一種表情都和一種典型行為相關。①Shifman Limor, Memes in Digital Culture, Cambridge, MA: MIT Press, 2014, pp. 110-129.②Shifman Limor, The Cultural Logic of Photo-based Meme Genres, Journal of Visual Culture, vol. 13, no. 3, 2014, pp. 340-358.

隨著互聯網文化的持續性生產,事實上,模因的內容類型遠不止此,如新聞模因代表著最新的模因類型。③Maksimova S. A. and Tomsk State Pedagogical University, News Meme as Internet Genre, Vestnik Tomskogo Gosudarstvennogo Pedagogicheskogo Universiteta, vol. 5, 2019, pp. 95-101.網絡模因的類型在內容方面可以分成三類,這三種類型也代表著網民或用戶在參與中意義生產的三種方式,分別是生成意義、轉換意義以及再造意義。第一類是基于“真實生活”經歷記錄(如擺拍系列、快閃族)的模因。這些模因聚焦于具體的非數字環境中,主要的機能是生產特定效果或文化,也即網絡模因的生成是產生特定意義的需要。第二類是基于對視聽媒體內容直接改造的模因(比如圖像PS編輯、對口型演繹、視聽錯享、特效片場畫面)。這些經過“剪輯拼接”的模因往往是對新聞和流行文化內容的戲仿和再塑。這些模因作品往往風格鮮明,具有強烈的戲謔和批判的態度。這些網絡模因的生成轉換了原“文本”的意義,生發出新的意義。最后一種是數字文化和模因內容交織而衍生出的新類型(比如圖片宏、暴走漫畫和宏定型角色)。它們代表了復雜的符號信息,是再造了一種意義,只有“圈內知情人”才知道如何解碼。這種模因與某種亞文化緊密地聯系在一起,成為數字原住民的通用娛樂和交流手段,在內容的參與生產和傳播中形塑意義的闡釋共同體。這種共同體借助抖音、快手、YouTube、微博、微信和Reddit等社交媒體而快速地得以形成。

(三)媒介:參與的平臺與平臺的參與

媒介在模因的生產與傳播機制中發揮著助推器的作用。大眾媒體時代模因就開始占據著不同的媒介載體,霍夫施塔特指出,模因在人們注意力間的競爭將在聽覺和視覺的傳播。④Hofstadter Douglas, Metamagical Themas: Virus-like Sentences and Self-replicating Structures, Scientific American, vol. 248, no. 1. 1983, pp. 14-22.而到了互聯網時代,網絡模因功能性變化在其生產與傳播機制中的競爭態勢也更具激烈性,網絡模因是由無數文化參與者在龐大的網絡社群中創造、傳播和轉換的語言、圖像、音頻、視頻等文本形式:如在Reddit平臺加上標題的圖片,在Twitter上加標簽的雙關語,以及在快手上拼湊成的視頻,可以是廣為分享的流行語、夸張演繹的歌曲,或者是經過修改的圖片。其中也存在大量的文本重疊,例如從視頻片段中提取的文字短語被應用于無數的圖像文件中。

有學者就網絡模因之于媒介的關系進行過考察,認為模因對媒介環境發揮著某種中介作用,是網絡傳播的一種類型,而非一種媒介,它是參與式數字文化的產物。①Bradley E. Wiggins, The Discursive Power of Memes in Digital Culture Ideology, Semiotics, And Intertextuality, London, UK: Routledge Taylor & Francis Group, 2019, pp. 43-44.與此呼應,米納爾也指出當今以互動為特征的某些新媒體概念,如參與性媒介(participatory media)本質上也是模因,因而又可以稱之為模因媒介(memetic media),它們在生產、傳播、再塑過程中明顯存在著五種基本邏輯:多模態(multimodality)、挪用(reappropriation)、共鳴(resonance)、集體主義(collectivism)、傳播(spread)。模因媒介闡明了跨越文本和語境的邏輯如何相互關聯并得以實踐,它們在共享與互動的媒介環境中提供了創新和變化的可能。②Milner, R. M., The World Made Meme: Public Conversations and Participatory Media, Cambridge: MIT Press, 2016, pp. 5-6.由此可以看出,模因的概念從道金斯最初文化復制單位已經轉向為由眾多文化參與者編織在一起的媒介文化實踐構成。從YouTube名人表演的盜版視頻,到圖像配文字的惡搞表情包,再到影視特效和模仿行為剪輯拼接的短視頻,這些多模態文本通過網絡傳播,經由多媒介傳播產生廣泛的集體共鳴,微觀模因文本與宏觀的媒介由此聯結在一起,每個網絡模因文本所固有的基本邏輯被媒介延伸開來。可以說,模因媒介融合了通俗化社交和創造性媒介生產兩種重要形式,使得當代以平臺為基礎的各種社交媒體,都成為網絡模因生產與傳播的參與者,甚至可謂是最大亦是最為重要的參與者。

四、網絡模因的價值與啟示

網絡模因因其廣泛存在的特征已經蔓延到更多的領域中,為用戶生產、媒介發展和文化傳播研究提供了一定程度的價值與啟示。網絡模因既是一種傳播現象也是一種傳播理論,對其關注可以為傳播學研究提供新的空間和方向。

1.作為政治傳播手段的模因

政治模因是網絡模因的一個子類,涉及意識形態等方面。政治模因通常緊隨熱點新聞報道,作為對某一時刻政治事件的隱喻式反應,經用戶不斷改造和再傳播為以后若干其他場景的社交使用提供了直接而便捷的選擇。

學術界對網絡政治模因的研究涉及全球化過程中文化、政治等方面。由于網絡模因提供了一種談論政治現實的隱蔽模式,而這種現實可能被主導的統治秩序所忽略或無視,所以網絡政治模因研究相對傾向于關注邊緣群體。例如克里格爾·巴倫西亞(Kligler Vilenchik)等人討論了“Kony2012模因”(叛軍軍頭模因)與社會變革間的關系。①Kligler-Vilenchik Neta and Thorson Kjerstin, Good Citizenship as a Frame Contest: Kony2012, Memes, and Critiques of the Networked Citizen, New Media & Society, vol. 8, no. 9, 2015, pp. 1-19.克瓦查(El Khachab)發現埃及的互聯網用戶會使用結合了各種視覺技術和玩笑慣例的網絡模因,向官方表達出對國家電力基礎設施不滿的觀點。②El Khachab Chihab, Living in Darkness: Internet Humor and the Politics of Egypt’s Electricity Infrastructure, Anthropology Today, vol. 32, no. 4, 2016, pp. 21-24.由于網絡政治模因具有諷喻式的表達風格和模糊性的評論話語,它在克服審查方面有很強的能力,一些研究考察了網絡政治模因如何作為創造性的表達以對抗審查制度。此外,魏偉對在校學生進行了訪談,探討中國青年男同性戀如何借助網絡模因進行身份協商的話語實踐,以探索中國青年所謂的“搞基話語”。③Wei Wei, Good Gay Buddies for Lifetime: Homosexually Themed Discourse and the Construction of Heteromasculinity among Chinese Urban Youth, Journal of Homosexuality, vol. 64, no. 12, 2017, pp. 1667-1683.

其他政治模因的相關研究則集中于政治選舉,在競選活動中使用網絡模因不僅在于支持特定的候選人,同時也為了攻擊反對派,根據皮爾斯·凱蒂(Pearce Katy)等人研究,在阿塞拜疆,幽默作為一種不同意見的形式有著豐富的歷史,當局政府使用模因來壓制反對派。④Pearce Katy and Hajizada Adnan, No Laughing Matter Humor as a Means of Dissent in the Digital Era: The Case of Authoritarian Azerbaijan, Demokratizatsiya, vol. 22, no. 1, 2014, pp. 67-85.網絡模因還可以被用來批評政治家或政治運動。2008年,奧巴馬競選第一屆美國總統時就有網民將其形象與“小丑”形象重新組合,意在表明奧巴馬并不是一個救世主般的人物,“奧巴馬—小丑”模因的使用作為一種民間抗議的視覺形式,用于諷刺其力推的國家醫療計劃。這說明,網絡政治模因可以重新激活意識形態實踐,以強化群體對當下政治的理解。⑤Bradley E. Wiggins., The Discursive Power of Memes in Digital Culture Ideology, Semiotics, And Intertextuality, London, UK: Routledge Taylor & Francis Group, 2019, pp. 61-64.

網絡模因在政治傳播和動員方面的潛力是一個相對較新的話題。網絡政治模因被有目的使用時會成為具有豐富內涵的象征性文本,吸引人們對政治問題的關注,并為理解社會現象提供替代解釋。⑥郭小安、楊紹婷:《網絡民族主義運動中的米姆式傳播與共意動員》,《國際新聞界》2016年第11期。⑦湯景泰:《網絡社群的政治參與與集體行動——以FB“表情包大戰”為例》,《新聞大學》2016年第3期。為了理解文本,用戶通常需要廣泛了解日常的政治環境,并熟悉互聯網的傳播形式。學者安娜斯塔西婭(Anastasia Bertazzoli)曾打過比方:用網絡模因討論政治問題可以成為一場嘉年華——尖叫聲和吶喊聲、市井粗話和庸俗幽默的交流,無論以怎樣的傳播形式得以表現都有助于多元政治圖景的形成)。⑧Anastasia Bertazzoli, Internet Memes and Society: Social, Cultural, and Political Contexts, London, UK: Routledge Taylor & Francis Group, 2019, p. 195.用戶群體可以相對自由的借用隱喻、寓言和幽默等修辭——通過模因的表現形式以公開或非公開的方式對原屬于精英探討的社會政治進行批評或娛樂。

2.作為營銷實踐關鍵的模因

“模因”的概念在以流行文化為風向標的市場營銷中也引起了相當的關注。①Sax D, The Growing Power of the Meme, Bloomberg Businessweek, 2012, pp. 67-69.模因論所引發的流行景象有助于人們理解為什么一些理論、想法、品牌或廣告口號會脫穎而出,而另一些只是變得索然無味而無人問津。模因作為一種文化單位在群體間的廣為傳播成為一種新穎的營銷方式,如同名人效應一般,逐漸形成為品牌的附加值。②Williams Russell, The Business of Memes, Memetic Possibilities for Marketing and Management, Management Decision, vol. 38, no. 4, 2000, pp. 272-279.隨著品牌在廣告及公關中越來越受到重視,營銷人員越來越多地從多媒體社交平臺上尋找病毒式內容,并將其用于營銷實踐中。③Holt Douglas B, How Brands Become Icons: The Principles of Cultural Branding, Boston, MA: Harvard Business School Publishing Corporation, 2004, pp. 76-115.能夠將流行的模因進行提煉,并將制定為文化傳播的有效模型是品牌營銷的關鍵,霍爾特和卡梅倫(Holt, D.& Cameron, D.)分析了維他命水電視廣告中,由于直接引用了一系列YouTube平臺上的網絡模因,從而較為成功形塑了文化品牌,這說明敏銳捕捉當下流行文化的某些模因特征對營銷實踐至關重要。④Holt Douglas and Cameron Douglas, Cultural Strategy: Using Innovative Ideologies to Build Brands, New York: Oxford University Press, 2010, pp. 133-152.道金斯認為模因復制傳播最重要的特征是長效性,從市場營銷的角度來看,模因的長效性即為反映在人們大腦中持續存在影響用戶購買決策時的綜合考慮(given consideration set),如果模因是一個品牌名稱,模因的長效性特征可以通過銷售數據或品牌依戀度來評估判斷;而對于模因的“多產性”特征來說,則是通過模因的傳播程度來衡量的,可以通過受某品牌宣傳而激活的消費者數量來判斷。綜上,模因的長效性、多產性特征在營銷實踐中有多種可以與之相對應的實踐手段。

人們不僅復制、傳播著廣告中的模因,同時還模仿著廣泛存在于消費社會中的某些文化模。⑤Jennifer A. Sandlin and Jennifer L. Milam, ‘Mixing Pop (Culture) and Politics’: Cultural Resistance, Culture Jamming, and Anti-Consumption Activism as Critical Public Pedagogy, Curriculum Inquiry, vol. 38, no. 3, 2008, pp. 323-350.由于模因引導著人們傾向于同與之具有相似文化理解力者展開交際,因而高消費能力者也傾向于與具有相似消費模式者展開互動聯結,彼此影響,⑥Iiiouz Eva, Consuming the Romantic Utopia: Love and the Cultural Contradictions of Capitalism, The Class of Love, Los Angeles: University of California Press, 1997, pp. 247-288.這種模因傳播的最終結果反映著某一群體的社會地位,⑦[法]皮埃爾·布爾迪厄:《區分:判斷力的社會批判》,劉暉譯,商務印書館,2015,第42頁。那些在傳播觀點與意識方面表現良好者,模因的傳播更有可能被其他人復制,因此,模因論可以為廣告營銷在現代科學中仍然發揮著作用提供了一個解釋。⑧Noel Murray, Ajay Manrai and Lalita Manrai, Memes, Memetics and Marketing a State-of-the-art Review and a Lifecycle Model of Meme Management in Advertising, in Luiz Moutinho, Enrique Bigné and Ajay K. Manrai (eds.), Routledge Companions in Business, Management and Accounting, London: Routledge, 2014, pp. 334-335.

有些學者提供了模因在廣告營銷中的傳播周期模型,他們試圖通過模型預測廣告營銷可能取得成功的具體路徑。模因的傳播周期與寄生蟲相似,在模因的傳播階段,它被編碼在不同媒介載體中。潛在宿主對模因順利解碼時,模因就會變得活躍并感染這個人,即新的宿主(感染階段)。在某個時候,模因被編碼到合適的載體上(不一定是它最初被解碼的媒介),可以傳播感染新的宿主。而另一些學者在此基礎上歸納出包含模因生命周期模型六個基本階段,分別為:(1)傳播,模因編碼于媒介被表達出來;(2)解碼,感知模因并被接受;(3)感染,加工模因;(4)儲存,模因被保存;(5)生存,模因成功地擺脫了反模因得以保留;(6)再傳播,模因從宿主的大腦重傳到其他宿主,實現模因再傳播。①Noel Murray, Ajay Manrai and Lalita Manrai, Memes, Memetics and Marketing a State-of-the-art Review and a Lifecycle Model of Meme Management in Advertising, in Luiz Moutinho, Enrique Bigné and Ajay K. Manrai (eds.), Routledge Companions in Business, Management and Accounting, London: Routledge, 2014, pp. 334-335.②Bjarneskans. H, Bjarne. S and Gr?nnevik. A, The Lifecycle of Memes, http://www.aleph.se/Trans/Cultural/Memetics/memecycle.html.模因的廣告傳播周期模型是模因論最新發展的初步嘗試之一,但由于缺乏因果過程的相關證據,模型機制的呈現較為單一,可能還不足以解釋廣告營銷與文化傳播之間的復雜性。

3.作為文化資本的模因

網絡模因與數字文化的表現形式深深交織在一起,在社交媒體的早期實踐中,用戶群體共享有趣的身份,在黑客文化和網絡游戲中使用具有模因特征的某些網絡用語;③Crystal David, Language and the Internet, Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2006, pp. 178-203.④Danet Brenda, Cyberpl@y: Communicating Online, Oxford: Berg, 2001, pp. 273-289.再如文化惡搞(culture jamming)中的意識形態實踐,以及對商業內容的重新挪用所產生的顛覆性意義,都是網絡模因在數字文化方面產生的影響。⑤Bennett W. L., New Media Power: The Internet and Global Activism, in Couldry N and Curran J (eds.), Contesting Media Power: Alternative Media in a Networked World, Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2003, pp. 17-37.在詹金斯的“參與式文化”概念中,⑥[美]亨利·詹金斯:《融合文化:新媒體和舊媒體的沖突地帶》,杜永明譯,商務印書館,2012年,第20~28頁。模因通常作為大眾數字文化中再利用項目(repurposing items)創造的產物,⑦Knobel Michele and Lankshear Colin, Online Memes, Affinities, and Cultural Production, in Knobel Michele and Lankshear Colin (eds.), A New Literacies Sampler, New York: Peter Lang, 2007, pp. 199-227.不斷受到來自電影、廣告、游戲和街頭藝術等各種符號文本的影響。

網絡模因與皮埃爾·布迪厄(Pierre Bourdieu)的文化資本概念相聯系是理解網絡模因的新嘗試,后者認為掌握文化知識是在社會領域獲得特權地位的一種手段。⑧Bourdieu P, Sociology in Question, trans. R. Nice, London: SAGE, 1993, pp. 158-168.關于這一視角的模因研究,其中心問題在于闡釋模因和文化資本之間聯系,重點探討網絡模因是如何在網絡社群中創建成員身份區別的。一些研究者認為,網絡模因的使用應被視為一種文化素養,既包括對模因文本的直接理解,也包括對特定社群的理解,根據米爾納的觀點,這種文化素養不僅是理解模因所必需的,也發揮著看門人(gatekeeper)的功能,使得一個群體的集體歸屬感被感知。⑨Milner R. M., The World Made Meme: Discourse and Identity in Participatory Media, PhD Thesis, University of Kansas, Lawrence, KS, 2012.簡言之,模因與網絡社群文化之間的深層聯系意味著它們是將群體成員與路人區分開來的信號(cues);從這個意義上來說,模因構成了文化資本的形式。

布迪厄提出的資本概念指的是用于獲得和維持社會地位的資源,如教育、社會關系和技能,處于不同位置的個人或團體可以通過努力獲得象征性的權力并提高自身社會地位。在用來獲得地位的各種資本中,文化資本與網絡模因現象尤其相關。文化資本包括文化知識和文化品位。認識和理解某一文化、能夠掌握一定的資料和規范,以及獨立實施的能力,這些因素會使得處于某一社會環境的人獲得尊重。①[法]皮埃爾·布爾迪厄:《區分:判斷力的社會批判》,劉暉譯,商務印書館,2015,第32頁。阿瑟夫·尼森鮑姆(Asaf Nissenbaum)等人在網絡模因對集體歸屬感形塑作用的研究中,揭示出模因作為資本的三種主要形式:亞文化知識(subcultural knowledge)、不穩定的平衡(unstable equilibriums)和話語武器(discursive weapons),②Nissenbaum Asaf and Shifman Limor, Internet Memes as Contested Cultural Capital: The Case of 4chan’s /b/ board, New Media & Society, vol. 19, no. 4, 2017, pp. 483-501.模因具有不穩定的文化形式,他們在最初形式和不斷復制與被模仿之間存在著不可調和的矛盾。然而,這種模因的不穩定性恰恰是使得群體的共享文化成為討論的中心,激發出模因傳播的活力。這種不穩定性的進一步體現就是模因被視為話語武器,即以激烈的表達形式出現。在這種情況下,模因成了被用來標記優越地位和權威的資本,我們可以稱其為“網絡模因資本”。這一資本能夠區別于傳統現實社會的各種資本形態,在虛擬世界中作為一種虛擬資本而起作用。這種“網絡模因資本”既可能只是存在于虛擬世界之中,與現實社會并不產生聯系,比如可能在網絡世界中某一叱咤風云擁有眾多“網絡模因資本”的“大牛”在現實生活中可能是資深“屌絲”,從而產生真實身份和虛擬身份的碰撞;而更加有可能的是,利用這些“網絡模因資本”而在虛擬和現實世界中獲得各種利益,最為直接的是經濟利益,比如眾多的抖音和快手“網紅”通過“網絡模因資本”而獲得打賞以及各種形式的利益。

4.模因研究的其他相關視角與爭議

從跨文化傳播的視角來看,全球互聯網用戶已經將跨越平臺和國界的網絡模因作為一種暗諷的幽默表達、創造性評論方式和對當前議程的快速反應。同時,模因的生產與傳播也借鑒并融合各地區文化的符號和語境,從全球流行文化到每個特定國家的文化傳統。③Shifman Limor, Hadar Levy and Mike Thelwall, Internet Jokes: The Secret Agents of Globalization? Journal of Computer-Mediated Communication, vol. 19, no. 4, 2014, pp. 727-743.模因逐漸成為一種全球性傳播現象的同時,它也承載著一種特殊的地方性價值,可以說,模因形成了一種敘事類型,它具備可識別的傳統模式主題,同時也接受變化和改造。④Blank Trevor J., Understanding Folk Culture in the Digital Age: An Interview with Folklorist Trevor J. Blank, Interview by Julia Fernandez, https://www.chinesefolklore.org.cn/forum/viewthread.php?authorid=373&page=1&tid=39751.盡管存在地域特性和語言差異,模因在世界范圍內使用的主要格式大致相同,正如學者阿納斯塔西婭所說“模因具有將全球話語與地方議程連接起來的能力”。⑤Anastasia Bertazzoli, Internet Memes and Society: Social, Cultural, and Political Contexts, London, UK: Routledge Taylor & Francis Group, 2019, p. 215.

從空間視角來看模因傳播,是一個尚未引起足夠多傳播學者注意的面向。加尼翁(Jérémie Pelletier-Gagnon)等人將網絡模因定義為“位于元圖像周邊的多層網絡空間”(located around a single image contour),由網民在構建公共空間的過程中重新利用。這里的“網絡空間”指網民之間進行交流的計算機環境,任何特定的論壇或平臺都是一個與網絡模因相關的公共空間,只要網民積極參與并在網絡環境中形成社群意識。比如Reddit、Twitter或4chan。把模因理解為多層的網絡空間,也就破除了不同表征和意義難以在單一符號下解碼的局限性。加尼翁將模因視為網絡中存在意義并進行意識形態爭奪的場所,它們可以在特定的社交平臺對存在交集的價值觀進行展示,從而在網民之間展開語義的爭奪(semantic tug-of-war)。通過空間框架分析網絡模因,可以區分和解讀發生著的權力斗爭。在模因看似諷刺而幽默的一面之下,網民劫持位于不同空間層次的模因(hijack memes),并把它們重新用于自己的文化參與。①Pelletier-Gagnon J. and Pérez Trujillo Diniz A., Colonizing Pepe: Internet Memes as Cyberplaces, Space and Culture, vol. 6, no. 14, 2018.

對模因理論最普遍的批評是其傾向于生物或文化決定論,而不重視社會行動者作用,模因論未能兌現其承諾——即傳遞一種更復雜、更完整的文化模式;另一方面,社會科學并不容易接受模因論中關于文化基因和思想病毒的兩個包羅萬象的隱喻式理論。②Noel Murray, Ajay Manrai and Lalita Manrai, Memes, Memetics and Marketing a State-of-the-art Review and a Lifecycle Model of Meme Management in advertising, in Luiz Moutinho, Enrique Bigné and Ajay K. Manrai (eds.), Routledge Companions in Business, Management and Accounting, London: Routledge, 2014, pp. 331-333.當這種頗受爭議的模糊性概念擴展到參與性媒體,特別是當與“病毒式營銷”結合使用時,模因的問題是,將人概念化為無助且被動的生物,容易受到毫無意義的媒體快餐的支配(media snacks),從而影響他們的思想。③Shifman Limor, Memes in Digital Culture, Cambridge, MA: MIT Press, 2014, pp. 55-63.這種決定論的觀點意味著存在一個既定公式可以用來預測并解釋“用戶生成內容”的影響力。對詹金斯、福特和格林來說,這種聯系是危險的,“這會使得‘模因’和‘媒體病毒’的討論過于簡化,給進行注意力經濟變革的媒體帶來了錯判,術語模因承諾了一種用戶行為的偽科學模型(pseudoscientific model),該種方式的理解會神秘化物質的傳播方式。”④Jenkins Henry, Sam Ford and Joshua Green, Spreadable Media: Creating Value and Meaning in a Networked Culture, New York: New York University Press, 2013, p. 19.由于模因還向廣告商和市場營銷人員暗示存在一種自上而下的方法將文化的可傳播單位“感染”到人群中,也被學者認為該術語是一個概念的麻煩制造者(conceptual troublemaker),擔心模因這種隱喻式的決定論會帶來“虛假的安全感”。在道金斯的原始概念中,模因確實具有很強的確定性,他認為模因是作用于被動接受者的“復制因子”。當曲調、思想、口號和價值觀從一個人傳到另一個人的時候,個人的選擇幾乎不值得注意。道金斯將模因稱為傳播過程中的“自我復制和延續”。當《連線》雜志在2013年采訪道金斯時,他進一步強調了模因的決定論。道金斯說:“這個詞的意思是任何病毒式傳播的東西。我用病毒比喻在互聯網上走紅的現象。”①Solon Olivia, Richard Dawkins on the Internet’s Hijacking of the Word ‘Meme’, https://www.wired.co.uk/article/richard-dawkins-memes.羅伯特·安格爾對此指出,這種“模因即細菌感染”的比喻傾向于將模因視為感染用戶,在未察覺到的情況下進行被動的傳播活動,作為個體行動的反饋等中介機制是缺失的。②Aunger R., Phenogenotypes Break Up Under Countervailing Evolutionary Pressures, The Behavioral and Brain Sciences, vol. 23, no. 1, 2000, pp. 147-147.

以上種種對模因論的批評雖然不能一一反駁。然而,模因無論是作為一種文化傳播的單位,還是作為一種媒介的傳播類型都具有理論價值,在媒介文化實踐中的任何理解都可能存在著差別,基于網絡模因參與所表現出來的大量創造性、感染性的特征就認為是模因的決定論體現,這同樣也是對模因理論框架的一種過度簡化。相反,模因論承認社會主體的自主決策,同時也聚焦于個體行動是如何通過生產、傳播、模仿和再塑在競爭和選擇之中合成為集體意義的。不贊同模因論的決定性視角并不一定意味著對模因論的全盤否定,而是要厘清網絡模因和單一的模因文本都是個人與集體相互交織實踐產生的結果。這也給了我們許多的關于網絡模因的啟示。

1.模因視角對媒體框架分析的補充

模因與框架概念有許多許多相似之處,框架可以被理解為“組織核心觀點”,它為現實提供了有助于理解事件的結構,③Goffman Erving and Berger Bennett, Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1974, pp. 560-577.④Gitlin Todd, The Whole World is Watching: Mass Media in the Making and Unmaking of the New Left, Berkeley, CA: University of California Press, 1980, pp. 249-252.通過符號的使用來強調或界定有意義的信息,從而吸引人們的注意力,⑤Snow David A., Framing Processes, Ideology, and Discursive Fields, in David A. Snow, S. A. Soule and Hanspeter Kriesi (eds.), The Blackwell Companion to Social Movements, Malden, MA: Blackwell, 2004, pp. 380-412.因而框架具有元傳播性(metacommunicative)⑥Bateson Gregory, Steps to an Ecology of Mind, Northvale, NJ: Jason Aronson, 1972, p. 186.。框架也可以理解為組建意義的認知圖式或意義結構,⑦[美]喬治·萊考夫:《別想那只大象》,閭佳譯,浙江人民出版社,2013年,第11~31頁。有助于信息分類從而有效處理信息的解釋模式。⑧Scheufele B. T., Framing-effects Approach: A Theoretical and Methodological Critique, Communications, vol. 29, no. 4, 2004, pp. 401-428.因此,框架作為人們某種主體立場(perceiver stance)的呈現,⑨Shifman Limor, Memes in a Digital World: Reconciling with a Conceptual Troublemaker, Journal of Computer-Mediated Communication, vol. 18, no. 3,2013, pp. 362-377.反映著“人們對某個問題形成特定概念的過程”⑩Chong Dennis and Druckman James N, Framing theory, Annual Review of Political Science, vol. 10, 2007, pp. 103-126.。以往框架的研究大多集中在對大眾傳媒的框架分析上。以模因為特征的話語實踐為用戶生成內容提供了一種框架分析新的視角,因為它們是在更接近日常生活的空間中進行的,也為框架的話語實踐補充了非精英的分析面相。?Pan Zhongdan and Kosicki Gerald M, Framing As a Strategic Action in Public Deliberation, in Reese SD, Gandy OH and Grant AE (eds.), Framing Public Life: Perspectives on Media and our Understanding of the Social World, Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2001, pp. 35-65.尼塔研究了某些運動組織者采取模因的策略方式,他們利用文化上的共鳴框架(resonant frames)和反框架(counter-frames)在不同的框架競爭中來解釋或者宣傳某種意識形態,這種利用模因進行話語實踐的框架因而包含了更多的政治影響力,從而塑造出更為直接的身份認同。①Neta Kligler-Vilenchik and Kjerstin Thorson, Good Citizenship As a Frame Contest: Kony2012, Memes, and Critiques of the Networked Citizen, New Media & Society, vol. 18, no. 9, 2016, pp. 1993-2011.

框架和模因之間存在著復雜的關系,施皮茨貝格(Spitzberg)認為,二者至少有三個重要區別。首先,模因傾向于單一的信息或信息單位,例如一段YouTube視頻、一首歌曲、一段政治鬧劇等,而框架通常意味著連貫的模因組聯結在一起的集合敘述形式。②[英]蘇珊·布萊克摩爾:《謎米機器》,高申春、吳友軍、許波譯,吉林人民出版社,2011年,第521頁。③Dodge Kenneth A., Framing Public Policy and Prevention of Chronic Violence in American Youths, American Psychologist, 2008, vol. 63, pp. 573-590.其次,框架通常被概念化為解釋性圖式,而模因則被定義為一種信息傳播類型。第三,框架是元信息(metamessages),分析它在模因的可復制內容中出現的情況較為復雜,不是所有媒體都能將以視覺框架為特征的模因與語言信息等一起復制。因此,作為一種元信息框架,框架能夠被個體模因復制具有不確定性。④Spitzberg Brian H., Toward a Model of Meme Diffusion (M3D), Communication Theory, vol. 24, no. 3, 2014, pp. 311-339.模因會在多大程度上與解釋者腦海中現存的框架產生共鳴或引起沖突,框架又會在多大程度上適應新的模因或其他框架。就傳播學而言,框架轉換與模因變異間的關系需要進一步分析。

2.模因研究對創新擴散的豐富

模因在系統或群體中的復制是創新擴散的典型形式。創新是“被采用的個人或團體視為全新的一種方法,或者一次實踐,或者一個物體”,⑤[美]埃弗雷特·M. 羅杰斯:《創新的擴散》,辛欣譯,中央編譯出版社,2002年,第11頁。鑒于“觀念-模因(idea-meme)被定義為能夠從一個大腦傳遞到另一個大腦的實體”,⑥[英]理查德·道金斯:《自私的基因》,盧允中、張岱云、陳復加等譯,中信出版社,2012年,第210~220頁。因而創新自然也就包括在信息傳播過程中的模因。擴散“是一種特殊類型的傳播,所含信息與新觀念有關”,“通過特定的渠道,在某一社會系統中傳播思想。”⑦[美]埃弗雷特·M. 羅杰斯:《創新的擴散》,辛欣譯,中央編譯出版社,2002年,第30頁。大多數擴散研究都是關于產品的,如研究口碑傳播和社會規范與消費者創新能力對產品影響力方面的比較,加格、斯密特等人(Garg and Smit)將歌曲視為模因,發現趨同性(homophily)和在線活動會大大增加了在線音樂社群對新歌曲的發現與推廣。⑧Garg Rajiv, Smit Michael. D and Telang R., Measuring Information Diffusion in an Online Activity, Journal of Management Information Systems, vol. 28, no. 2, 2011, pp. 11-37.由個體產生的某一想法以文字、圖像或視頻的形式呈現出來,并通過各種媒介技術手段傳播給他人,在這一過程中該內容被復制的程度表明了其作為模因的地位,也反映著創新傳播的過程,“通過轉發病毒式信息的行為,意味著對信息內容和可信度的含蓄認可”,⑨Harvey Christoper G., Stewart David B. and Ewing Michael T., Forward or Delete: What Drives Peer-to-peer Message Propagation Across Social Networks? Journal of Consumer Behaviour, vol. 10, 2011, pp. 365-372.采用以任何方式模仿、復制或擴散某些內容中的觀念,所獲得到的模因就會在新的信息傳播環境中展開競爭。

創新擴散理論中的易用性(ease of use)、可觀察性(observability)、可試驗性(trialability)和相對優勢等特征將影響模因在潛在市場及群體中擴散的程度,①Harvey Christoper G., Stewart David B. and Ewing Michael T., Forward or Delete: What Drives Peer-to-peer Message Propagation Across Social Networks? Journal of Consumer Behaviour, vol. 10, 2011, pp. 365-372.隨著模因復制或模仿的發生,反映系統結構和功能的特征也開始出現,②Sawyer, R. K., Social Emergence: Societies As Complex Systems, Cambridge University Press: New York, NY, 2005, p. 28.表現為儀式、傳統、敘事、規范、角色和制度。擴散研究揭示了創新如何在社會系統中傳播的問題,而網絡模因可以被概念化為數字文化的創新實踐,“模因創新會隨著時間的推移通過某些渠道在社會系統的成員之間傳播”,③Harvey Christoper G., Stewart David B. and Ewing Michael T., Forward or Delete: What Drives Peer-to-peer Message Propagation Across Social Networks? Journal of Consumer Behaviour, vol. 10, 2011, pp. 365-372.為了整合一個靈活且可擴展的模因適應性預測模型(predictive model of memetic fitness),施皮茨貝格提出了一個模因擴散的多層次模型。它設想了由個人、團體或機構生產并傳播的創新性內容(即模因)。這些模因在擴散過程中不斷被復制。該模型詳細說明了可能影響模因擴散的六個主要嵌套層次(nested levels)的變量。然而,考慮到模型的復雜性,斯皮茨伯格承認該模型空間框架是“可擴展的,值得在任何一項研究中驗證”,但只有少數研究使用這一框架來考察推特上的模因傳播,考察不同層面的傳播。④Sharag-Eldin A., Ye. X and Spitzberg B. H., Multilevel Model of Meme Diffusion of Fracking Through Twitter, Chinese Sociological Dialogue, vol. 3, no. 1, 2018, pp. 17-43.⑤Ye Xinyue, Sharag-Eldin Adiyana, Spitzberg Brian and Wu ling, Analyzing Public Opinions on Death Penalty Abolishment, Chinese Sociological Dialogue, vol. 3, no. 1, 2018, pp .53-75.邁克爾·約翰與拉斯·布洛(Michael Johann and Lars Bülow)在此基礎處上,擴展了斯皮茨伯格M3D模型,使用模因水平、個體水平、時間水平和網絡水平作為自變量,來衡量模因在用戶中的傳播情況,結果檢驗斯皮茨伯格和羅杰斯的信息傳播的理論同樣適用于網絡模因的傳播,具有良好社會關系網的記者和媒體組織被認為是促進模因傳播的關鍵創新者。此外,早期的參與和運用圖像等多媒體編輯是網絡模因成功傳播的重要因素。綜上所述,經典的創新擴散理論有助于理解網絡模因在數字文化中的傳播。

3.傳播的儀式觀下模因研究的開拓

士弗曼提出傳播導向的視角,將模因解釋為在人與人之間傳遞的文化信息,它們一方面可以在微觀基礎上得到擴散傳播,另一方面可以在宏觀層面上形塑社會心態、群體行為方式。⑥Shifman Limor, The Cultural Logic of Photo-based Meme Genres, Journal of Visual Culture, vol. 13, no. 3, 2014, pp. 340-358.因此,解讀模因的意義不僅在于考察流行文本符號演化的規律,還可以借助這一視角洞察特定的社會與文化結構。詹姆斯·凱瑞(James Carrey)在1989年出版的《作為文化的傳播》一書中提出的兩種傳播觀對此視角的延伸與對話頗有必要,他將“傳播”區分為“傳遞觀”與“儀式觀”,前者立足于“把信息傳給他人”,傳播被視為信息在空間中傳遞、發布的過程,其要旨在于對距離和人的控制;后者則不再把傳播視為傳遞信息的行為,而是將其理解為“共同信仰的構建與表征”,目的在于建構并維系一個有秩序、有意義、能夠用來支配和容納人類行為的文化世界。①詹姆斯·W. 凱瑞:《作為文化的傳播》,丁未譯,華夏出版社,2005年,第5~7頁。研究模因實際上正是為了發掘有意義的文本符號形態如何被創造、理解和使用的這一社會過程。

傳遞觀的視角看模因的病毒式傳播,這類研究大多涉及市場和政治傳播——關注的重點是與某些特定“項目”的傳播相關的問題。研究者通常會關心模因是如何發生的,傳播的程度如何,影響其傳播的因素是什么,以及支撐這一傳播過程的內在結構模式是什么。比如政治傳播研究中一個常常被提起的問題是社交媒體在模因病毒式傳播的過程中扮演了怎樣的角色,可以理解為把這種傳播機制和其他大眾媒體所扮演的角色進行比較。比如凱文·沃爾斯汀(Kevin Wallsten)和她的同事的研究著眼于2008年美國總統選舉的一系列短視頻的傳播以及選舉團隊及網絡博主們在這一病毒式傳播過程中所扮演的角色。②Kevin Wallsten, Yes We Can: How Online Viewership, Blog Discussion, Campaign Statements, and Mainstream Media Coverage Produced a Viral Video Phenomenon, Journal of Information, Technology, and Politics, vol. 7, no. 2-3, 2010, pp. 163-181.相比之下,如約瑟夫·菲爾普斯(Joseph Phelps)以及伯格與米爾克曼(Berger and Milkman)的研究分析,更多傾向于研究市場中模因病毒式傳播的成功策略。③Joseph Phelps, Regina Lewis, Lynne Mobilio, David Perry and Niranjan Raman, Viral Marketing or Electronic Wordof-Mouth Advertising: Examining Consumer Responses and Motivations to Pass along Email, Journal of Advertising Research, vol. 45, no. 4, 2014, pp. 333-348.④Berger Jonah and Milkman Katherine L., What Makes Online Content Viral, Journal of Marketing Research, vol. 49, no. 2, 2012, pp. 192-205.凱瑞的第二種傳播觀,即作為儀式的網絡模因傳播研究相對較少,卻反映出當代數字文化中的模因生產與傳播對構建普適的價值觀所發揮的重要作用。把模因視為構建文化的基石,解讀人們在模因現象中的行為選擇和個體對模因的內涵意義賦予。吉恩·伯杰斯、米歇爾·克諾貝爾和瑞恩·米爾納等的研究成果奠定了模因研究的學科基礎,呈現了學科的發展軌跡。⑤蕭宏祺:《YouTube的崛起:一個新的公民參與平臺》,《新聞學研究》(中國臺灣)2012年第10期。⑥Jean Burgess and Joshua Green, YouTube: Online Video and Participatory Culture, Cambridge: Polity Press, 2009, pp. 38-58.⑦Knobel Michele and Lankshear Colin, Remix: The Art and Craft of Endless Hybridization, Journal of Adolescent & Adult Literacy, vol. 52, no. 1, 2008, pp. 22-33.一個可能推進傳播學相關研究的方法調整是,從儀式角度來看模因病毒傳播的內容,而從傳遞的角度來研究模因的文化建構。在實際研究中,這可能既需要考察模因病毒式視頻的影響力,又需要對其文化內涵和其對構建社會身份所發揮作用重新審視。

4.網絡模因對短視頻及移動傳播研究拓展

短視頻的移動傳播本身作為媒介融合的普遍形式吸引著更多用戶的關注,而以強調用戶參與性為特征的網絡模因在這方面帶來的變化與影響也是不言而喻的,相關的研究可以在移動端視頻、跨文化傳播和效果宣傳等領域獲得啟示。

在網絡模因與短視頻生產與傳播方面,國內學者認為“模因論”的視角可以解釋用戶通過“拍同款”進行二次創作傳播過程中的模仿、復制、傳輸等行為,平臺提供框架吸引用戶參與對內容仿制,滿足用戶自我展示需求。①趙曌:《社交短視頻“拍同款”的“模因”理論邏輯及傳播機制》,《傳媒論壇》2020年第7期。因而,也就可以理解個體的模仿行為是短視頻熱點得以生產、傳播的重要前提。常江指出短視頻平臺通過特定技術框架,抑制模因傳播過程中的變異,從而制造段時間內的集中文化效應;對原生互聯網文化環境的適應是抖音得以培育大量成功模因的重要保障。②常江、田浩:《迷因理論視域下的短視頻文化——基于抖音的個案研究》,《新聞與寫作》2018年第12期。技術資本是理解模因不可或缺的政治經濟背景,同樣持批判視角的學者還以文化與社會資本的角度,在短視頻媒介場域中發現較低階層用戶模仿較高階層,用戶間的模仿實踐掩蓋和遮蔽了網絡社會階層中實質性的不平等。③韓敏、趙海明:《模仿與時尚:短視頻用戶行為的意識形態分析》,《四川文理學院學報》2019年第3期。國外學者在網絡模因與短視頻生產與傳播方面的研究則更為多元,有學者開發并設計了用于跟蹤和監控主流網絡平臺的視覺模因算法系統,觀察到新聞類視頻更易被用戶戲仿為視頻模因傳播開來。④L. Xie, A. Natsev, X. He, J. R. Kender, M. Hill and J. R. Smith, Tracking Large-Scale Video Remix in Real-World Events, IEEE Transactions on Multimedia, vol. 15, no. 6, 2013, pp. 1244-1254.還有學者關注到了無音樂視頻作為視頻模因的最新發展形態。⑤Sanchez-Olmos Cande, Eduardo Vinuela, The Musicless Music Video As a Spreadable Meme Video: Format, User Interaction, and Meaning on YouTube, International Journal of Communication, vol. 11, 2017, pp. 3634-3654.德國學者妮可緹娜(Nikitina)提出多模態的言語—視覺模態,將網絡模因分為靜態(圖片)和動態(視頻),元信息轉化為網絡模因的前提是其去語境化,即從最初的情境、社會和語言語境中提取,并在新的交際條件下重新語境化,其意義的生成過程是一種集體化的結果。⑥Nikitina Gudkova and Sander F., Internet Meme As a Multimodal Phenomenon of The German Internet-Discourse, Yazyk I Kultura - Language and Culture, vol. 43, 2018.士弗曼分析YouTube上的流行模因,總結出六個共同特點:關注普通人、不完美的男子氣概、幽默、簡單、重復和古怪的內容,指出視頻模因傳播的不僅僅是參與性文化本身,而是一種基于用戶對內容的主動傳播和再創造的文化。雖然每個用戶生成的文本信息表面上是離散的,但同一社群內的用戶會遵循相似的意識形態和傳播策略,模仿彼此的模仿,表面上繁雜的網絡社群實際上比表面看起來更有組織性。⑦Shifman Limor, An Anatomy of a YouTube Meme, New Media & Society, vol. 14. no. 2, 2012, pp. 187-203.⑧Shifman Limor, Memes in a Digital World: Reconciling with a Conceptual Troublemaker, Journal of Computer-Mediated Communication, vol. 18, no. 3, 2013, pp. 362-377.

在跨文化的視聽傳播方面,模因論對于解釋和促進跨文化交流與傳播,有著重要的理論和實踐意義。⑨傅福英、張小璐:《跨文化交流與傳播中的文化模因探析》,《江西社會科學》2012年第111期。⑩Jiazu Gu, Theorizing about Intercultural Communication: Dynamic Semiotic and Memetic Approaches to Intercultural Communication, China Media Research, vol. 4, no. 2, 2008, p. 86.周翔對網絡流行的視頻模因及其衍生視頻的五種屬性(角色、動作、場景、音軌、臺詞)進行內容分析,考察其與跨文化適應性之間的關系,分析在復制傳遞過程中,視頻模因音軌的變化程度最小,角色的變化程度最大。高跨文化適應性的視頻模因存在一些共同特征,如擁抱流行文化、音樂作為核心元素、以簡單要素為核心的更開放的參與結構以及幽默等。①周翔、程曉璇:《參與無界:互聯網模因的適應性與跨文化傳播》,《學術研究》2016年第9期。②周翔、程曉璇:《網絡視頻模因跨文化適應性的實證探析》,《現代傳播(中國傳媒大學學報)》2016年第9期。國外學者在視頻模因的跨文化傳播方面,有歐洲學者探索網絡視頻模因是如何激發社群中的幽默感從而形塑歐洲一體化的文化進程。③Enverga M. R., Meme-ing Europe: Examining the Europeanization of Humorous Discourse in an Online Meme Community, Journal of Contemporary European Studies, vol. 27, no. 3, 2019, pp. 317-342.而有學者關注曾經紅極一時的冰桶挑戰多模態視頻模因現象如何為媒體和文化研究提出了新的研究路徑。④George Rossolatos, The Ice-Bucket Challenge: The Legitimacy of the Memetic Mode of Cultural Reproduction Is the Message, Signs and Society, vol. 3, no. 1, 2015, pp. 132-152.布萊恩·艾格黛爾(Brian Ekdale)將馬克門德(Makmende)——一位來自肯尼亞的義務警察——的視頻模因作為一種全球傳播現象來考察,提醒研究者不應忽略模因之于其國家社會背景中的意義。從全球的角度來看,馬克門德模因象征著肯尼亞人民的創新力;從肯尼亞的角度來看,馬克門德的視頻模因重新轉化為建設國家的象征,代表著政治抱負和文化機構。布萊恩指出,南方國家的公民正在以創新性的方式使用互聯網,在研究中不應過度關注北方國家的傳播文化而忽視南方國家,模因理論不能忽視所在社會背景中的文化差異。韓國學者金素初(Kim Soochul)對SPY紅極一時的網絡神曲《江南style》進行了研究,認為該視頻里現代上流社會的圖景、古怪的舞姿和強烈的節奏音調碰撞在一起,這種滑稽幽默的碰撞抽離了具體的文化內涵而在全球范圍內獲得了高度的可辨識性和共通性。通過網絡用戶們的模仿,與文本呼應的場所相呼應,并不斷共享到網絡空間中,重新形成具有文本節奏和多樣性的“跨媒體敘事”,并同時可以結合各個地區的文化,發展出了多國語言的改編版本,也更有利于它們融入異域文化。⑤Kim Soochul, Digging Gangnam Style: Transmedia Storytelling in K-pop, Journal of Communication Research, 2013, vol. 13, no. 11, pp. 148-158.也有韓國學者用刻奇理論(kitch),試圖對其《江南style》模因的生產與傳播進行分析。“刻奇風格”作為大眾情緒新的藝術體裁,以模仿文化要素進行再傳播為目的,追求傷感、庸俗甚至惡俗的自我滿足。《江南style》模因的全球擴散可以從“庸俗風格的大眾情緒”“文化復制理論”等觀點的聯系中來考察。⑥Hyunseok Lee, Analysis of the ” Gangnam style” Music Video through the Concepts of Kitsch and Meme, The Journal of the Korea Contents Association, vol. 13, no. 11, 2013, pp. 148-158.

除了上述主要議題之外,有國內學者關注視頻模因對于宣傳實踐效果的方面,認為模因論給網絡空間正面宣傳帶來了新的網絡觀,即在宏觀傳承和微觀構成之間建立了關聯。在具體移動傳播實踐中可以借鑒模因的拷貝(即從觀看到模仿、內容到行為的設計);模因的進化(即從單一作品到復合模因、片段化到過程化設計)和運營(從內容為王到內容渠道并重)三個層面為主流媒體探索在社交短視頻場域中的正能量傳播策略提供新的路徑。①付曉光、蘇齊晟:《模因論視角下網絡空間正面宣傳的實踐創新思路——以社交短視頻為例》,《中國出版》2019年第14期。②趙曌:《社交短視頻“拍同款”的“模因”理論邏輯及傳播機制》,《傳媒論壇》2020年第7期。另外,還有學者關注視頻模因平臺的法律邊界,認為當社群成員模因化地使用“鬼畜”視覺符號時,視頻平臺應當承擔起更高的注意義務,對“鬼畜”視頻的審查不應單純依“避風港”原則被動地刪除侵權視頻,即互聯網平臺的責任應當與其在數字生產中發揮的作用相適應。③雷逸舟:《“鬼畜”視頻的平臺侵權責任研究》,《重慶郵電大學學報(社會科學版)》2020年第3期。

雖然關于短視頻和移動傳播的研究在近幾年呈現一種相對多的趨向,但是與我國短視頻以及移動傳播的發展現狀相比,其研究的主題在質與量兩個方面無論是與國外的研究同行相比,還是和國內短視頻及移動傳播的火熱的發展態勢相較,都可謂十分薄弱了。短視頻和移動傳播作為當今中國最具特色也最有潛力的生活、實踐和學術領域,亟待從網絡模因的角度進行解釋、研究以及理論建構。

五、結論及討論

進入21世紀第二個十年,網絡流行語、熱點短視頻、惡搞表情包等在線社交互動領域相繼產生新的模因文化場景,涉及性別、種族、政治與商業多種議題,反映并同時推動著社會多元化的發展,促進了不同文化、地域背景用戶社群之間的交流與互動。本文旨在梳理網絡模因的起源與發展,考察網絡模因可供深耕研究的幾個分支領域,詳細闡析了網絡模因的概念、內涵、理論和實踐及其價值啟示。

首先,網絡模因在政治傳播和動員方面提供的價值是相對集中的一個研究面向。網絡模因是數字傳播的病毒單位,在用戶模仿和再塑的策略性使用中不斷得到發展,形成具有深厚思想和豐富內涵的象征性文本,吸引人們對政治問題的關注,并為理解現實提供不同的解釋。其次,網絡模因不僅可以作為政治話語的武器,還可以成為引導市場活動的手段、文化資本的具體體現,并進一步影響著文化在不同的語境和時空中的傳播。通過網絡模因,我們可以考察出哪些概念、身份和意識形態在信息傳播中是被受眾接受并被認可的;網絡模因如何作用于主流思想的推廣與傳播。我們透過網絡模因來理解大眾所理解的意識觀點,換句話說,我們可以通過模因解讀社會。

從最初的生物演進研究中的術語發展到Web2.0時代的參與式文化研究,模因逐漸成為網絡環境下思考用戶與媒介關系的范式之一,并形成網絡模因這一相對獨立的概念和研究領域。在模因理論的發展歷程中,國內外越來越多的學者對網絡模因研究進行了豐富,也不斷提出了新的研究問題。然而,面對瞬息萬變的技術發展和文化生態,現有的研究仍面臨較多不足。第一,現有研究大多停留在觀察與解釋的層面,對于因媒介技術傳播帶來的社會文化現象以網絡模因的思維指導實踐,但前瞻性的研究較少。第二,現有的理論研究一方面數量較少,一方面未能形成較為成熟的流派,尚不足以形成廣泛和深刻的影響。網絡模因無論是在互聯網技術發展背景下,還是在全球化、個人化、圈層化的網絡傳播生態的發展背景下,都有必要對其概念和應用進行更多的理論豐富和規律總結。第三,仍需關注如何解決網絡模因帶來的實際社會問題。例如網絡模因不斷經用戶戲仿與復制后的信息傳播中,所帶來的網絡信息魚龍混雜局面,引起諸如網絡謠言、信息安全等問題。對這些問題的分析與解決方法仍然有待進一步完善。第四,模因論不再是單純的文化層面的問題。未來在模因論范式下進行研究需要跨學科領域的思路和方法,關注學科交叉點。

相較于國外研究,目前我國的研究缺乏成熟的系統性研究。目前國內學者對模因論的闡釋討論以期刊論文和書籍章節為主,其中部分為國外研究的譯文,缺少較大影響的經典論文和專著。同時,研究方向相互割裂。多數仍就語言論語言、就傳播論傳播,尚缺乏跨領域、跨學科的觀照。第三,理論上缺乏創新性。國際上針對模因論尚保持著理論方面的思辨與爭論,例如莎拉·坎尼扎羅(Sara Cannizzaro)從符號學角度對網絡模因范式的批判、安格·羅伯特(Aunger Robert)基于大衛·霍爾(David Hull)以及凱文·拉蘭德(Kevin Laland)等人的理論對模因作為一門科學進行的豐富,等等。而國內研究多數仍停留在對于士弗曼單一理論的理解和對道金斯的引述上,再結合國內新媒體發展情況進行分析或基于實證考量,而缺乏理論層面的延伸和創新。

模因可謂文化傳承的單位,網絡模因是數字時代信息生產與傳播的一種新現象,擁有巨大的潛力來引發政治變革,促發市場經濟活動,助推文化傳播。作為一種新的傳播和社會現象,也作為一種新研究理論和領域,一門新興學科,網絡模因研究無疑是一個富礦,有著極大的研究空間和潛能,而這些都有待國內外學者進行關注、開掘并進行理論化。