早勝牛種質資源研究進展及對策建議

梁永虎,趙生國,朱正生,劉雨田,李世恩

(1.慶陽市農業科學研究院,甘肅 慶陽 745000;2.甘肅農業大學,甘肅 蘭州 730070)

早勝牛,甘肅省慶陽市特產,1959年作為地方良種第一次出現在西北農業展覽會上。同年,由西北農學院主編的西北地區高等農業院校《養牛學》教材將早勝牛作為地方品種重點介紹。此后,早勝牛作為地方良種先后出現在甘肅農業大學主編的《養牛學》教材以及甘肅省中小學《農業常識》課本中,1983年列入《甘肅省畜禽品種志》。為加強對早勝牛的保護和開發利用,促進早勝牛產業健康發展,2010年4月16日,“早勝牛”取得了中華人民共和國農業部農產品地理標志登記保護證書,實施原產地保護性發展。在《國家畜禽遺傳資源品種名錄(2021年版)》中,早勝牛以秦川牛(早勝牛)的方式出現在我國地方牛品種之首[1]。

1 早勝牛歷史淵源

沒有確切的資料記載早勝牛的歷史來源。翻閱有關史料發現,明朝時期的牛已經有紅、黃、黑、褐四色,并記錄在《重修寧縣志》“獸類”篇,說明五六百年前已有紅色被毛的牛存在,是否是現在所謂的“早勝牛”不能定論。1949年后,地方政府多次組織專家學者對早勝牛進行了調查研究[2],筆者也通過多次訪問當地老農、老獸醫和從事多年牲畜交易的牲畜交易員,了解到早勝牛的歷史來源大概可以歸納為以下幾種說法。

1.1 早勝牛即東牛,是從陜西引入的秦川牛及其純種繁育的后代

早勝牛主要分布在寧縣的早勝、平子、良平和中村等鄉(鎮),與秦川牛分布區長武、彬縣和旬邑等地屬于接壤地帶或近鄰。《慶陽府志》卷三記載,寧縣早在南北朝時期就屬于陜西轄區。20世紀,早勝地區作為慶陽市群眾出入陜西的大門和主要交通要道,商賈往來頻繁,商販們將本地的糧食和土產品運到西安,再從西安運回棉花和布匹等針織品和其他生活用品在早勝集市銷售。長此以往傳統的牲畜交易會也隨之聞名陜甘地區,聲勢空前浩大,陜西的秦川牛便被引入到早勝地區飼養管理。由于早勝地區土地寬廣,飼草料豐富,加之氣候與關中一帶差別甚微,引入的秦川牛發育良好,并能較好地繁育后代,因此人們將這些來自東路的秦川牛愛稱為“東牛”。通過當地農民的精心飼養,早勝地區引入的秦川牛及其純種后代,不僅保持了秦川牛的外貌特征,而且部分個體更優于秦川牛,體大力強,適合犁地和套車,得到了甘肅省內外買主的一致好評,因此人們將早勝地區最好的東牛叫做“早勝牛”。

1.2 早勝牛也包括“二東牛”,即秦川牛和柴牛的雜交后代或后代相互交配的后代

該觀點認為,秦川牛引入早勝地區后與當地柴牛經過雜交改良,雜交后代的體型介于父母代之間,因此稱為“二東牛”。經雜交改良后,柴牛的生產性能得到了極大提高,持久力強,適應性好,備受當地群眾青睞。因為部分體型較大、毛色純正的二東牛神似東牛,外地買主常誤判購入,也稱其“早勝牛”。此后,在官方的一系列材料和書籍報刊中均將早勝牛當作慶陽市地方良種。

2 早勝牛產區自然環境

慶陽屬溫帶大陸性季風氣候,保水保肥和透氣性適中,是典型的旱作雨養農業區。早勝牛原產于慶陽市寧縣的早勝塬,地處隴東黃土高原,海拔1 221.2 m,年均溫度9.1 ℃,年日照時數1 935.7 h,無霜期160~180 d。年均降雨量576.8 mm,年均蒸發量1 496.2 mm,具有日照充足、氣溫適中、雨熱同季的氣候特點。土壤以黃綿土為主,有機質含量平均為12.4 g/kg。產區沒有放牧地,但有種植苜蓿于夏秋季青刈喂牛的習慣。

3 早勝牛種質資源調查結果

3.1 產區分布

早勝牛以寧縣的早勝、平子、良平和中村4個鄉(鎮)為主產區;鄰近正寧縣的宮河塬、西峰區的董志塬、鎮原縣的屯字塬等地分布較廣;環縣、慶城縣、華池縣、合水縣等地零星分布。

3.2 外貌特征

早勝牛體質結實、緊湊,骨骼較粗,肌肉發育較好,為甘肅黃牛中體格最大者。體型外貌與秦川牛相似。被毛以紅色和紫色為主。角多為蠟黃和肉色,蹄為紫色和古銅色。公母牛多有角,扁圓形,較短小,微向后彎曲,形如短粗蘿卜,俗稱“蘿卜角”。也有部分牛的角短而鈍,稱“疙瘩角”。還有部分牛的角為可搖動的軟角,稱“鈴鈴角”。頭大小適中,眼眶突出,眼大有神,額寬面平,口方正。公牛頭高揚,貌雄偉,頸短粗,肩峰高而寬厚。母牛頸細薄。鬐甲較高較窄但平緩。背平直較寬。前胸寬闊,胸骨隆起,胸深肋長,腹部緊湊。四肢粗壯,關節粗大,蹄堅實。外貌缺點是后軀發育較差,尖斜尻較多,飛節多內靠。

3.3 飼養規模

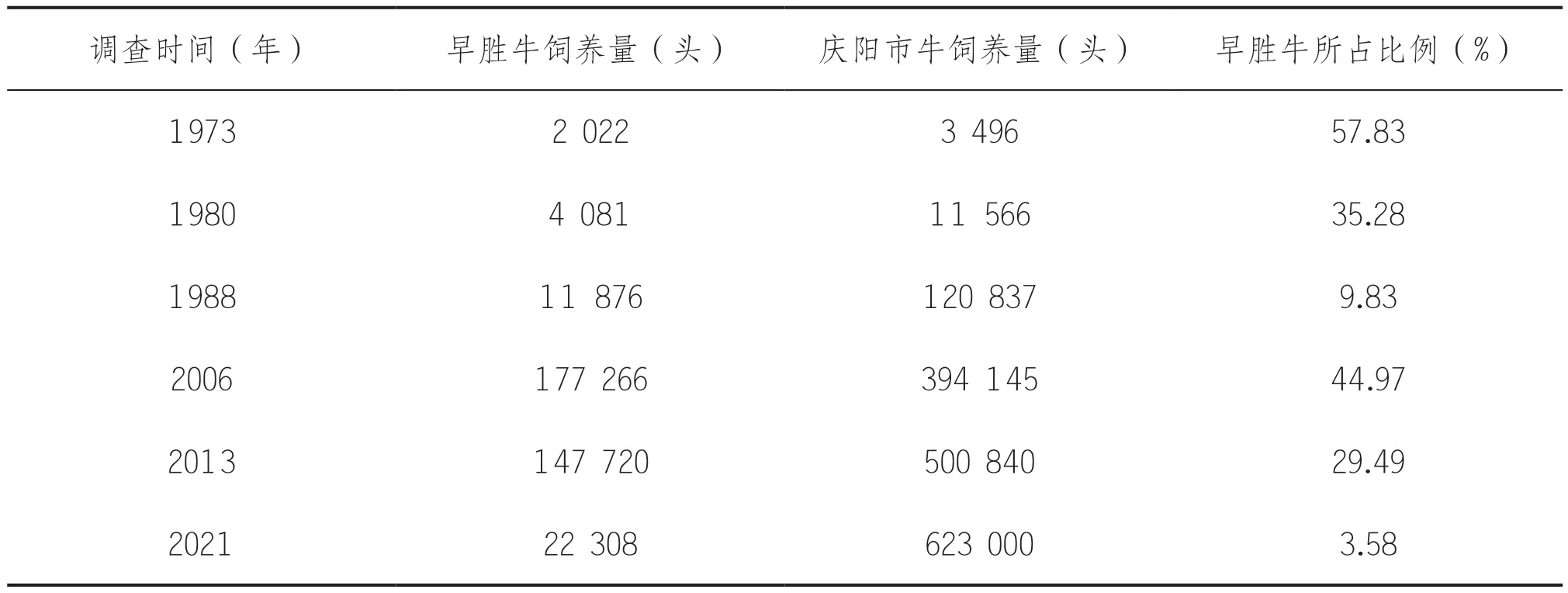

1973年甘肅省畜牧獸醫工作隊調查結果顯示,早勝牛中心產區的4個鄉(鎮)僅存欄早勝牛2 022頭。1980年進行畜禽種質資源調查時,早勝牛存欄量達4 081頭,較1973年增長了1.02倍。1988年陸離[3]調查報告顯示,早勝牛存欄量為11 876頭,是1980年存欄量的近3倍。到2006年中旬,在慶陽市的8個縣(區)中,早勝牛存欄量達177 266頭,占存欄總牛數394 145頭的44.97%。2013年慶陽市早勝牛存欄量達147 720頭,占總飼養量的29.49%。在2021年全國種質資源普查過程中(表1),早勝牛存欄量為22 308頭,呈斷崖式下降,與2006年相比下降了87.42%。

表1 早勝牛飼養規模調查表

3.4 生產性能

2005年王曉平等[4]對甘肅省黃牛種質資源的調查結果顯示,經過30多年的精心選育和雜交改良,甘肅省黃牛品種資源得到了極大發展,生產性能有了明顯提高,早勝牛的生產性能也得到了進一步提高。成年公畜:平均體重674.9 kg、體高137.4 cm、胸圍207.2 cm、體斜長166.4 cm、腿圍51.6 cm、十字部高146.3 cm、腰腳寬52.1 cm、管圍22.3 cm、坐骨端寬25.9 cm。成年母畜:平均體重416.32 kg、體高125 cm、胸圍187.3 cm、體斜長145.2 cm、腿圍43.7 cm、十字部高133.7 cm、腰腳寬44.1 cm、管圍18.5 cm、坐骨端寬21.6 cm。

3.5 繁殖性能

早勝牛繁殖性能良好,公牛2歲開始作種用,母牛2~2.5歲開始配種,8歲淘汰,一般母牛可繁殖到10~13歲,最大可至17~18歲。發情周期一般16~22 d,平均20 d,妊娠期一般為283 d,三年兩胎或一年一胎。個體和季節間有差異。發情持續8~40 h,平均18 h,溫暖季節為24~36 h,寒冷季節往往數小時或10 h以上。基本常年發情,但1月份發情率最低,為4.04%,6—8月份最高,為35.72%。

3.6 肉用性能

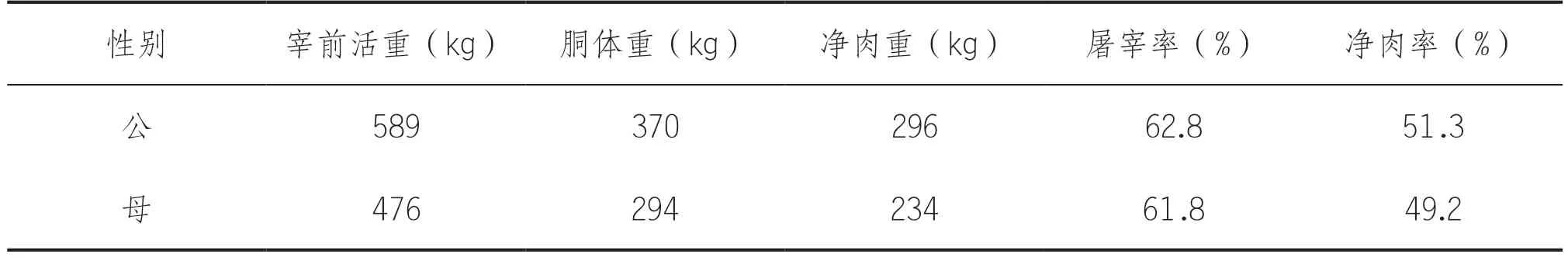

早勝牛肉質鮮美,細嫩多汁,肌肉大理石花紋突出,同時繼承了秦川牛脂肪沉積良好等優點。在中等飼養條件下,18月齡公母牛平均日增重分別為900 g和750 g,育肥體重可達400 kg以上,屠宰率可達62%,凈肉率達49%以上(表2)。脂肪肉比1∶1.6,脂肪含量35.2%。牛肉脂肪酸組成、高檔雪花肉生產等級和產量均高于西門塔爾肉牛,凈肉率高于西門塔爾、安格斯、皮埃蒙特等品種與本地黃牛的雜交后代[5-6]。

表2 早勝牛肉用性能測定表

3.7 雜交利用

1982年慶陽地區開始黃牛改良,以早勝牛為母本,先后引入南德溫、利木辛、安格斯等父本,以外血導入的方式由役用型向肉用型開始選育,并開展不同代數的雜種牛和早勝牛長期混交繁殖。經過精心選育,形成了以“早勝牛”為主要血統的早勝肉牛基礎群,主要性能除保留早勝牛的優點外,被毛基本一致,肉用性能突出改善,體質強健、肌肉豐滿,產肉性能顯著提高,但也存在生長發育緩慢、后軀發育不足等問題。

2013年由慶陽市農業科學研究院起草,制定了《2013—2023年早勝牛肉用新類群選育計劃》,先后導入紅安格斯和利木贊外血形成核心選育群,加大繁育力度,盡快提高早勝肉牛整齊度和遺傳穩定性,逐步促使早勝肉牛由新類群向新品種方向發展[7]。

4 對策與建議

4.1 加大對本地民族品牌的保護、開發和利用

一要建立早勝牛保種群。慶陽市要把早勝牛作為西北地區黃牛的代表品種和慶陽的“當家品種”,盡早謀劃申報早勝牛國家級核心保種場,收集現有純血早勝牛個體,通過遺傳檢測技術區分家系,最大限度保存品種的遺傳變異,大力保護好這一獨特的地方優良種質資源、民族品牌,爭取國家的大力支持,在早勝牛品種保護、優異性狀鑒定方面做好基礎性工作。

二要建立良種擴繁體系,擴大早勝牛群體。在現代化養殖中,通過生產純血早勝牛胚胎,利用現有雜交群體母牛進行移植,實現快速擴繁純種早勝牛群體,為后續本品種選育提供群體。開展胚胎移植,每頭供體牛一年4個情期至少可提供20個胚胎,因為受體牛品種不做限制,所以在500頭母牛的繁育群中一年就可以擴繁10 000頭純種早勝牛。

三要實施早勝牛本品種選育。選擇優秀的個體建立核心育種群,持續積累育種數據。根據性能測定數據,確定早勝牛主選性狀,建立選擇指數。測定選育優秀種公牛在育種群進行推廣,同時選擇優秀個體填補核心育種群,建立開放式核心育種模式。

4.2 加大新技術的宣傳推廣力度

加大推廣宣傳畜禽養、防、管、治等新科技,普及雜交改良、同期發情、人工授精、胚胎移植和基因編輯等先進分子育種技術[8]。

4.3 培養專業化程度更高的畜牧工作者

政府必須加大投入力度,整合培訓資源、拓展培訓內容、開展多元化培訓方式等,鼓勵、支持和引導養牛戶加快轉變原有飼養方式。切實結合大眾的文化程度開展多緯度、跨領域的實用新型技能培訓,使原來單靠經驗搞養殖的畜牧工作者運用現代化畜牧養殖技術更高效地開展畜牧生產經營工作。

4.4 建立技術支撐體系

聘請省內外高校、科研院所的專家教授組建早勝牛產業技術聯盟,在飼草種植、加工、早勝牛品種保護、飼養管理、繁殖、育肥、營養調制、疫病防控、肉品加工、生物醫藥開發等方面提供技術支撐。利用當地豐富的飼草資源優勢,制定早勝牛飼養技術標準、疫病防制技術標準、營養供應標準、肉品品質標準、高檔雪花肉生產標準和肉品品質技術標準,向慶陽市早勝牛養殖場(合作社)及消費者推廣。

4.5 做大做強龍頭企業撬動全產業鏈升級

在畜牧經濟發展中要重點關注龍頭企業的發展,龍頭企業不僅能夠起到輻射帶動作用,而且具有強有力的競爭優勢,可以促進整個產業加快發展。因此,要在政策扶持、技術投入的力度上下功夫,不僅讓生產發展環境得到優化,而且讓更多有志于在肉牛產業中施展拳腳的企業家們加入進來,早日實現畜牧養殖規模化、標準化、集約化和現代化[9]。

4.6 秉持正確的發展理念

慶陽市在牛業發展上,要堅持“養牛、宰牛、吃牛和吹牛”理念,也就是一要鼓勵群眾種好草、養好牛;二要建起屠宰廠,開展牛的屠宰加工,帶動當地就業和稅收;三是鼓勵當地人吃牛肉,帶動消費,搞活市場和流通體系,為養牛人鼓勁加油;四要大力宣傳早勝牛及其肉質優點,在飼養場地和大街小巷做宣傳牌,在當地新聞媒體做公益廣告,把產品放到其他地區召開推介會,全面提高早勝牛品牌在全國的知名度和影響力。此外,走好“生物、生態、生產、生活”四步種養加銷良性循環發展路子,處理好糞污和病死畜,保護好生態環境,維護人與自然的和諧共生,積極貫徹落實習近平總書記“兩山論”。全力延長肉牛產業鏈條,在屠宰加工上,一期工程注重肉牛屠宰,二期工程注重牛肉精深加工,牛肉產品的種類開發;三期工程注重從牛全身資源開發提煉生物和醫藥產品,大力挖掘肉牛產業的高附加值,增加牛業各環節的經濟收入,真正讓養牛者“牛起來、富起來、樂起來”。

4.7 建設安全生產及牛肉溯源系統

在產業化進程中,利用市縣(區)農業農村局現有網絡,建立早勝牛安全生產及牛肉溯源系統,加快完善牛只基本信息、飼喂信息、養殖狀況、疫病預防、牛肉加工信息管理、銷售信息和追溯信息管理等功能,對提高基礎母牛信息化管理水平、加快肉牛改良進程、降低基礎母牛管理成本和增加養殖效益都具有重要意義。