黃牛心室蒲肯野纖維的分布和結構特點

楊麗紅,崔 燕

(1.徽縣城關鎮(zhèn)人民政府,甘肅 徽縣 742399;2.甘肅農(nóng)業(yè)大學 動物醫(yī)學院,甘肅 蘭州 730070)

心臟傳導系統(tǒng)結構復雜,闡明正常心室傳導系統(tǒng)的解剖學結構對治療與心臟相關的疾病具有重要指導意義。自1845年蒲肯野纖維被解剖學家Purkinje在羊的心臟中發(fā)現(xiàn)以來[1],各國學者對它在哺乳動物心室中的分布和結構特點做了很多研究[2-5]。蒲肯野纖維的組成包括房室束及其分支,房室束由房室結發(fā)出后在室間隔肌部上緣分出左、右束支,左、右束支又在心內(nèi)膜下再分支,相互交織形成心內(nèi)膜下的蒲肯野纖維網(wǎng)。哺乳動物心室的蒲肯野纖維是心臟興奮傳導系統(tǒng)的重要組成部分。信號沖動由竇房結產(chǎn)生后傳至蒲肯野纖維,再經(jīng)蒲肯野纖維傳導至整個心室的心肌細胞,維持心臟的正常跳動和房室收縮的協(xié)調(diào)性。牛科動物與其它哺乳動物相比,容易患右心肥厚,多發(fā)高山病。牦牛和黃牛雖然都屬于牛亞科,但牦牛獨特的生理結構使其能夠適應空氣稀薄、大氣壓低下的缺氧環(huán)境。蒲肯野纖維屬于傳導心肌細胞,處于心室傳導系統(tǒng)終末端,是心臟傳導系統(tǒng)中的特殊纖維。由蒲肯野纖維組成的心室傳導系統(tǒng)在種內(nèi)和種間的形態(tài)學和組織學上有很大區(qū)別[6-8],黃牛雖然是普通家畜,但關于其心臟傳導系統(tǒng)的研究尚未見報道。本課題組首次運用ABS鑄型技術對牦牛心室蒲肯野纖維的分布和結構特點進行研究[9],為豐富哺乳動物心臟傳導系統(tǒng)的基礎性資料,也為提高心臟缺氧適應能力的臨床研究提供理論依據(jù)。

1 材料與方法

1.1 實驗動物與取材

本實驗選用的黃牛心臟來自甘肅省張掖市某清真屠宰廠。將健康成年黃牛頸靜脈放血致死后,立即打開胸腔取出完整心臟,去除心包。共取整心40個,20個用于墨汁灌注,20個用于ABS灌注。

1.2 試驗方法

1.2.1 墨汁灌注及ABS灌注鑄型 碳素墨汁灌注將4%多聚甲醛與碳素墨汁按1∶6的比例混勻;ABS灌注將5%丙烯腈-苯乙烯-丁二烯共聚物(ABS)樹脂丁酮溶液與蘇丹Ⅲ顏料(0.001 g/mL)混勻配制成紅色ABS灌注液。左心室沿左縱溝和右縱溝中間位置剪開心室壁暴露左心室腔,在保證心室腔面心內(nèi)膜不破損的前提下,使前、后乳頭肌位于兩側;右心室沿左縱溝位置剪開心室壁暴露右心室腔,并使隔緣肉柱保持完整。取醫(yī)用5 mL注射器與4.5號針頭,根據(jù)肉眼觀察結果在左心室選取左束支、左心室條束或心內(nèi)膜下較粗的蒲肯野纖維為進針位點;在右心室選取右束支、隔緣肉柱或心內(nèi)膜下較粗的蒲肯野纖維為灌注位點。水平進針后緩慢注射配制好的碳素墨汁或ABS灌注液。

為了進一步驗證灌注液是否沿蒲肯野纖維束流通,碳素墨汁灌注后,立即取含有墨汁的組織塊固定于4%多聚甲醛水溶液中用以制備組織切片。墨汁灌注完成的整體心臟用10%福爾馬林固定,24 h后用流水緩慢沖洗心室內(nèi)殘留的碳素墨汁,輕輕擦干水分后用于拍照及解剖學觀察;ABS灌注完成的整體心臟待24 h后灌注液充分聚合成型時,放置在盛有50%濃鹽酸的密閉容器中,鹽酸沒過心臟,腐蝕12 h后輕輕撈出用眼科鑷去除心內(nèi)膜,進行拍照及解剖學觀察。

1.2.2 組織切片的制備與觀察 分別取浸泡在4%多聚甲醛并完成固定后的未灌注和墨汁灌注的黃牛心臟組織塊,使用不銹鋼刀片將組織塊修整為1 cm3的塊狀,經(jīng)沖洗、酒精梯度脫水、二甲苯透明、石蠟包埋后切片,切片厚度為15~40 μm。分別進行常規(guī)H&E染色和特殊Masson三色染色。光學顯微鏡觀察,顯微鏡測微尺測量并照相。

2 結果

2.1 新鮮黃牛心臟中蒲肯野纖維的分布

肉眼觀察新鮮黃牛心臟,發(fā)現(xiàn)心室腔中心內(nèi)膜下蒲肯野纖維分布十分發(fā)達,且心內(nèi)膜下蒲肯野纖維與周圍心肌層界限明顯,整個心室腔面可觀察到蒲肯野纖維呈蒼白色。

2.2 黃牛左心室蒲肯野纖維的分布

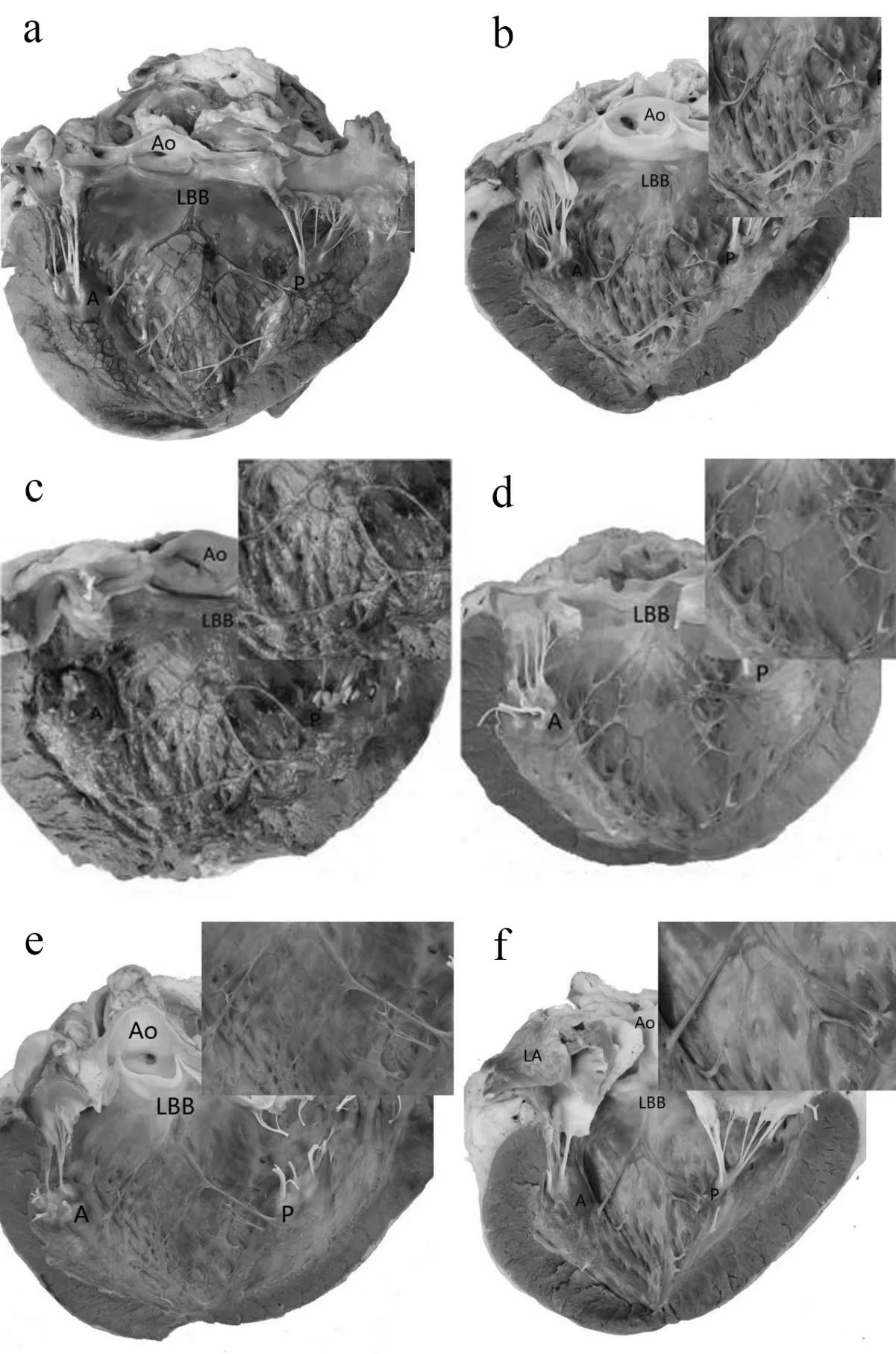

紅色ABS和碳素墨汁灌注后(圖1)可觀察到黃牛左束支短而寬,由房室束發(fā)出后,在室間隔左側壁心內(nèi)膜下延伸,至中部1/3處發(fā)出分支,且分支一般有2~3條;心室腔面心內(nèi)膜下的蒲肯野纖維呈逐級多邊形的網(wǎng)狀結構分布,多邊形呈無序狀。前、后乳頭肌頂端心內(nèi)膜下均未觀察到蒲肯野纖維的分布(圖1a)。黃牛左心室條束是不同于乳頭肌、腱索和隔緣肉柱的纖維條索樣結構,是左束支分支由室間隔到達前、后乳頭肌的通路。ABS樹脂灌注后發(fā)現(xiàn),本試驗黃牛所有樣本中,左心室條束的出現(xiàn)率為100%,包括乳白色心室條束和暗紅色心室條束,乳白色左心室條束的數(shù)目比暗紅色條束多。左心室條束按橫切面形態(tài)不同分為圓形條束和扁圓形條束兩種,其中圓形條束的數(shù)目多于扁圓形條束。左心室條束近側端較粗,遠側端較細,兩端附著處呈圓錐形。不同個體左心室條束的長度、粗細及附著端至心尖的距離差別較大。它的分布大致分為以下3種情況:(1)左心室條束在靠近心尖部位室間隔和心室側壁之間形成網(wǎng)狀結構(圖1b、圖1c);(2)左心室條束在室間隔與前后乳頭肌之間形成樹枝狀結構(圖1d);(3)分支較少(圖1e、圖1f)。

圖1 黃牛左心室蒲肯野纖維的分布情況

2.3 黃牛右心室蒲肯野纖維的分布

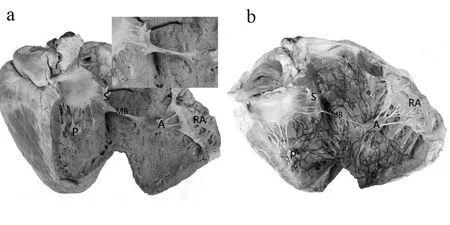

解剖發(fā)現(xiàn),黃牛右束支比左束支細而長,位于室間隔右側壁心內(nèi)膜下,并沿著室間隔右側面向前下方呈弓形延伸;分支較左束支多,一般有3~4條。紅色ABS和碳素墨汁灌注后(圖2a、圖2b),灌注液沿右束支到達隔乳頭肌基部,再經(jīng)隔緣肉柱到達右心室游離壁上部及前乳頭肌根部,最后擴散至整個右心室腔面心內(nèi)膜下蒲肯野纖維。右心室腔面心內(nèi)膜下的蒲肯野纖維與左心室相同,呈逐級多邊形的網(wǎng)狀結構分布,并且形成的多邊形呈無序狀。右心室乳頭肌頂端心內(nèi)膜下均未觀察到蒲肯野纖維的分布。

圖2 黃牛右心室蒲肯野纖維的分布情況

2.4 光鏡觀察驗證結果

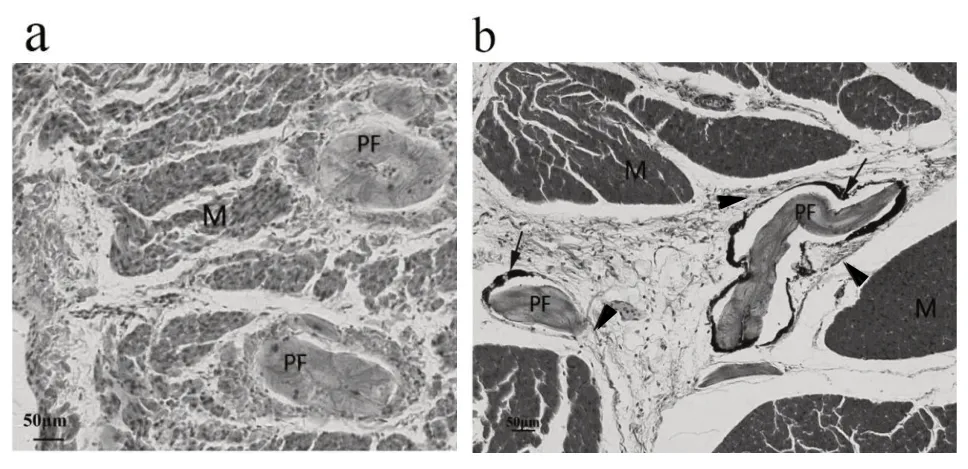

常規(guī)H&E染色后(圖3a)發(fā)現(xiàn),心室壁組織切片中蒲肯野纖維細胞較周圍心肌細胞大,呈橢圓形,胞質(zhì)豐富。碳素墨汁灌注后,取含有墨汁的心室壁組織塊,制作石蠟組織切片,Masson三色染色后(圖3b),發(fā)現(xiàn)蒲肯野纖維束與結締組織鞘之間存在碳素墨汁,證明灌注液是沿蒲肯野纖維與結締組織鞘之間形成的間隙流動的。結締組織鞘膜主要由膠原纖維組成。

圖3 心室壁蒲肯野纖維光鏡觀察驗證

3 討論

3.1 左束支和右束支的分布特點

國內(nèi)外將ABS樹脂灌注鑄型技術用于蒲肯野纖維分布研究的報道較少。在此前研究中,本課題組曾首次運用ABS鑄型技術對牦牛心室蒲肯野纖維的立體分布和結構特點進行研究[9],研究結果較好。因此,本研究繼續(xù)延用ABS鑄型和碳素墨汁灌注技術對黃牛蒲肯野纖維的分布進行解剖觀察,并與牦牛比較。研究發(fā)現(xiàn),黃牛左束支短而寬,位于室間隔左側壁心內(nèi)膜下上1/3部分,并向下延伸。黃牛右束支比左束支細而長,位于室間隔右側壁心內(nèi)膜下,并沿著室間隔右側面向前下方呈弓形延伸。不同的物種左束支分支條數(shù)不同,黃牛心室左束支有2條或3條分支,右束支有3條或4條分支。這與牦牛左束支和右束支的分布狀況相同[9]。

3.2 左心室條束的存在

1893年Turner[10]首次發(fā)現(xiàn)了左心室條束。左心室條束在哺乳動物人和牛、羊的心臟中出現(xiàn)概率較高,是左心室腔內(nèi)的一種正常生理結構,大多數(shù)情況下附著于后乳頭肌和室間隔,或室側壁與室間隔之間。不同哺乳動物其心室條束的分布各有特點。Gerlis[11]發(fā)現(xiàn)在馬、羊、豬、貓和犬的心臟中左心室條束的出現(xiàn)率為95%;而李朝旭等[9]發(fā)現(xiàn)在牦牛心臟中左心室條束的出現(xiàn)率為100%。本研究發(fā)現(xiàn)黃牛心室條束的出現(xiàn)率均為100%,該現(xiàn)象與牦牛相同。與牦牛不同的是,黃牛比牦牛左心室條束要發(fā)達得多,且左心室條束在左心室腔內(nèi)形成的形狀也多樣化。同時,左心室條束內(nèi)含有傳導組織和神經(jīng)纖維,心室條束異常情況下會產(chǎn)生心律失常。1906年,Tawara[12]便提出心室條束為心臟傳導系統(tǒng)的組成部分。在本研究中,對黃牛左心室條束觀察發(fā)現(xiàn),蒲肯野纖維穿過心室條束分布于乳頭肌及室間隔中,即黃牛心室條束為黃牛心臟傳導系統(tǒng)的組成部分,該結論與Tawara[12]的報道一致。此外,左心室條束作為傳導系統(tǒng)的中間結構,對傳導組織具有保護作用,而且能有效協(xié)調(diào)左心室收縮,因此它的存在具有重要意義。

3.3 蒲肯野纖維的分類

蒲肯野纖維為扁平狀的膠質(zhì)纖維網(wǎng),與周圍心肌層界限明顯。不同種類的哺乳動物其蒲肯野纖維網(wǎng)的具體結構不同[13]。本課題組研究發(fā)現(xiàn),與牦牛相比[9],黃牛心室的蒲肯野纖維較粗,而且結構較為稀疏,顏色較淡,為蒼白色。

1986年Canal在形態(tài)學方面揭示了不同種類哺乳動物之間蒲肯野纖維的差異,他根據(jù)蒲肯野纖維的粗細和蒲肯野細胞的超微結構將蒲肯野纖維分為3類。第一類是有蹄動物綿羊和山羊的蒲肯野纖維,每條蒲肯野纖維束由2~8個呈橢圓形的蒲肯野細胞相互首尾相接組成;第二類是人和狗的蒲肯野纖維,它們的蒲肯野細胞呈圓柱狀或梭狀,直徑比普通心肌的大,能夠確保完成生理功能;第三類是小白鼠和老鼠的蒲肯野纖維,它們的蒲肯野細胞比普通心肌細胞直徑小。本研究中,通過H&E染色發(fā)現(xiàn)黃牛蒲肯野細胞的直徑比普通心肌細胞的大,呈橢圓形,因此推測黃牛心室蒲肯野纖維應屬于第一類。

3.4 蒲肯野纖維束外周被結締組織鞘包繞

Curran[14]和Field[15]研究發(fā)現(xiàn)心室蒲肯野纖維外周包繞的結締組織鞘是絕緣的,可將興奮局限于部分細胞,在心室肌收縮過程中對蒲肯野纖維起支撐作用。本研究通過Masson三色染色發(fā)現(xiàn)黃牛的蒲肯野纖維外包繞有結締組織鞘,這與上述學者觀點一致。結締組織鞘的主要成分是膠原纖維,同一束蒲肯野纖維的不同部位其周圍結締組織鞘的厚度也不同,蒲肯野纖維束內(nèi)結締組織鞘可伸入蒲肯野細胞群,將其分隔以形成新的蒲肯野纖維群,這與牦牛相同[9]。

4 結論

黃牛心室蒲肯野纖維在心內(nèi)膜下呈逐級多邊形網(wǎng)狀結構分布,并深入心肌層中發(fā)出大量分支。蒲肯野纖維在黃牛心室室間隔中下部心尖、乳頭肌基部分布比較豐富,在室間隔上部、動脈口周圍、心底部分布較少,左、右心室乳頭肌頂端心內(nèi)膜下沒有觀察到蒲肯野纖維的分布。