黃土高原區蘋果品質對不同種草處理的響應

王 延,楊 浩*,張雯娜,付 萍,孟祥君,陳興榮,朱 倩,常生華,金 斌

(1.甘肅省草原技術推廣總站,甘肅 蘭州 730010;2.甘肅省林木種苗站,甘肅 蘭州 730046;3.蘭州大學 草地農業科技學院,甘肅 蘭州 730020)

土地耕作模式是農業生產的主要手段,影響植物生長的土壤環境,進而影響植物的生長發育能力,合理的耕作方式可促進土地高效可持續利用[1]。我國黃土高原區土層深厚、日照時間長、晝夜溫差大、海拔高、降水少、低污染、病蟲害輕,是全國優質蘋果集中生產區[2-5]。該地區傳統的蘋果園地面管理模式多為清耕除草,該模式下果園地表大面積裸露[6-7],易造成地表水土流失和土壤養分丟失,降低果園土壤質量和生物多樣性,從而降低果實品質和果園綜合效益等[8]。

果園生草,是一種在果樹行間或全園自然生草覆蓋或人工種植多年生優質牧草,并根據果樹與草的生長狀況,采取刈割等措施控制草層高度的果園管理模式[4,6,7,9],刈割的青草可覆于樹盤下或飼喂家禽家畜[6,10-11],也可曬制青干草或加工成草顆粒作為禽畜越冬飼草料[12]。果園生草可形成林草復合植被體系[12-13],具有調節果園生態微環境[4,14]、減少雜草和病蟲害[15-16]、緩解水土流失的生態效應[9,17-18],從而提高果實品質[7,19-20],提升果園綜合效益。

為提高土地利用效益,優化黃土高原蘋果園區管理模式,本研究以元帥系第四代芽變品種“首紅蘋果”為試驗材料,通過果園間種植淺根系、高蓋度、適宜黃土高原區蘋果園覆蓋的多年生優質牧草鼠茅草(Vulpia myuros)、白三葉(Trifolium repens)和百脈根(Lotus corniculatus),同步研究3種種草處理對黃土高原區蘋果園果實品質的影響,以期發現不同種草處理影響蘋果園果實品質的共性特征,完善果園生草對果園綜合效益影響的認知,為生草技術在黃土高原區蘋果園地面管理中的應用和推廣提供理論依據。

1 材料與方法

1.1 研究區概況

試驗地位于甘肅省天水市秦安縣劉坪鎮黃灣村上莊(34°89′ N、105°74′ E),海拔1 640 m,屬黃土丘陵地形,溫帶大陸性季風氣候,年平均降雨量500~550 mm,平均氣溫8.2 ℃,無霜期160 d左右。園地土壤pH>8,為堿性土壤,土質為黃綿土,土層深厚。試驗區域為山梁處丘陵地蘋果園,面積約0.3 hm2,株距4 m,行距4 m,樹齡20年,栽植品種為元帥系第四代芽變品種“首紅蘋果”。

1.2 試驗設計

本試驗選用的果園人工生草模式和清耕模式,均為當前黃土高原區蘋果園管理的典型模式,其中果園人工生草模式為新型管理模式,即在果園人工種植多年生優質牧草,除刈割外不再進行其他耕作處理,只在固定時間進行施肥;以清耕模式為對照,采取傳統土壤耕作模式,每年春季和秋季利用微耕機或鐵鍬進行翻耕除草處理。在蘋果園中央地帶取12處面積100 m2的小區,隨機劃分為4組,對照組保持原有的清耕處理,其他3組分別撒播鼠茅草、白三葉和百脈根,每年3月、6月和9月在每棵樹下分別施入有機肥和復合肥各1 kg。本試驗于2019年5月上旬在3個試驗小區分別撒播鼠茅草、白三葉和百脈根,播種密度均為22.5 kg/hm2,播種深度1~2 cm,幼苗期及時清除園內其他雜草,后期不再對種植草種進行施肥管理。

1.3 測定指標及方法

2021年9月,各試驗小區隨機取蘋果24顆,用電子天平測定單果質量;依據GB/T 10651—2008《鮮蘋果》,采用手持式果實硬度計測定果實硬度;果實室溫自然軟化后,依據GB 5009.86—2016《食品安全國家標準 食品中抗壞血酸的測定》,采用島津RF-540熒光分光光度計測定果實維生素C含量;依據NY/T 2637—2014《水果和蔬菜可溶性固形物含量的測定 折射儀法》,采用ATAGO PAL-1型折射儀測定果實可溶性固形物質量分數;依據GB 5009.7—2016《食品安全國家標準 食品中還原糖的的測定》,采用直接滴定法測定果實可溶性糖含量;依據GB 12456—2021《食品安全國家標準 食品中總酸的測定》,采用NaOH滴定法測定果實可滴定酸含量,計算糖酸比和固酸比。相關測定委托甘肅省農業科學院農業測試中心完成。

1.4 數據處理

采用夏皮羅-威爾克檢驗(Shapiro-Wilk test)檢查每組數據是否服從正態分布,若服從,就采用獨立樣本T檢驗進行顯著性檢驗;若不服從,就采用Wilcoxon軼和檢驗進行顯著性檢驗[21]。采用一般線性模型(General Linear Model)分析管理模式和草品種對蘋果品質是否有顯著影響,其中,管理模式和草品種為固定效應,果實品質為響應變量。用獨立樣本T檢驗或Wilcoxon軼和檢驗來檢驗不同管理模式下果實品質是否有顯著性差異,種草模式和清耕模式視為兩個獨立的樣本。以上數據的統計分析和作圖均采用R 3.4.3。

2 結果與分析

2.1 果實品質對果園管理模式的響應

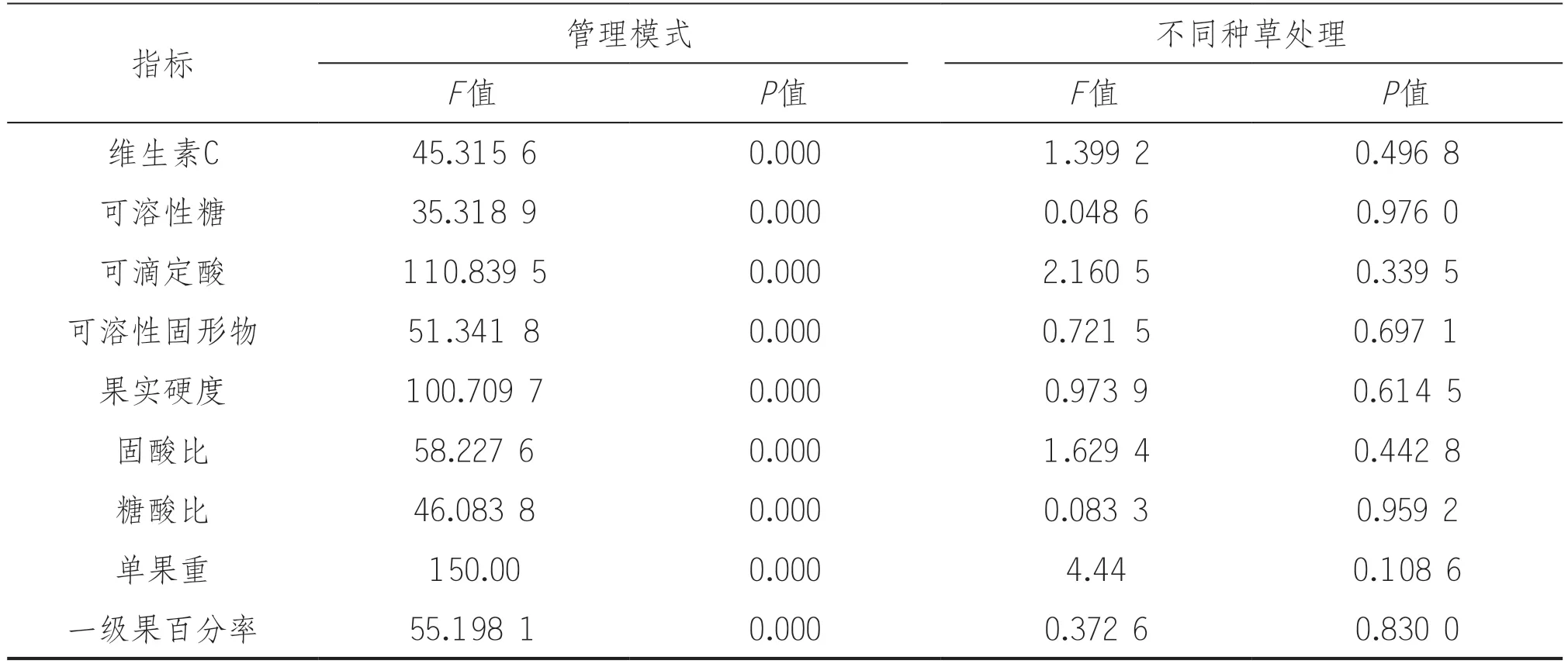

一般線性模型分析結果顯示,管理模式顯著影響了果實品質(P<0.05),不同種草處理對果實品質沒有顯著影響(表1)。

表1 基于一般線性模型的果實品質對果園管理模式的響應

2.2 果實品質對3種種草處理的綜合響應

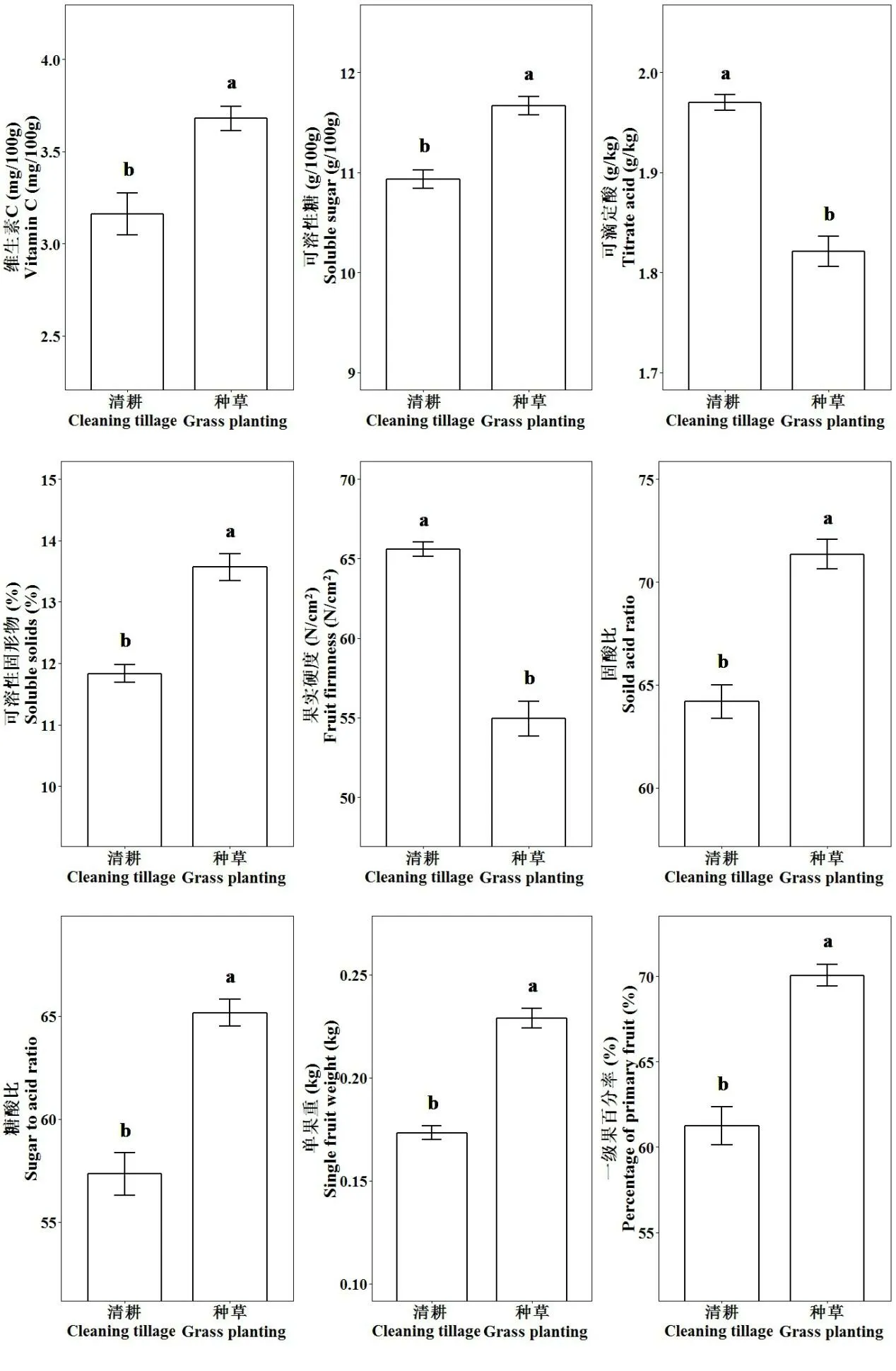

3種種草處理綜合分析結果表明,種草處理對果實品質有一定影響(圖1),具體表現為種草處理顯著增加了蘋果維生素C含量、可溶性糖含量、可溶性固形物質量分數、固酸比、糖酸比、單果重及一級果百分率(P<0.05),分別增加16.5%、6.8%、14.7%、11.2%、13.7%、35.2%和14.4%,顯著降低了蘋果可滴定酸含量和果實硬度(P<0.05),分別降低7.6%和16.3%。

圖1 果實品質對種草處理的響應

2.3 果實品質對不同種草處理的響應

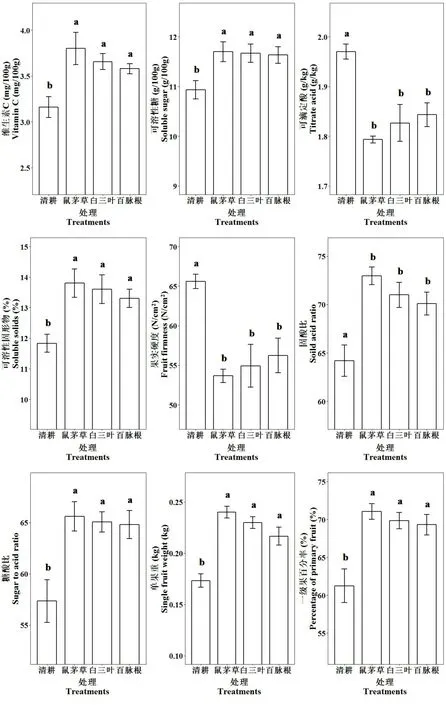

鼠茅草處理、白三葉處理和百脈根處理均對果實品質有一定影響(圖2),具體表現為鼠茅草處理顯著增加了蘋果維生素C含量、可溶性糖含量、可溶性固形物質量分數、固酸比、糖酸比、單果重及一級果百分率(P<0.05),分別增加20.3%、7.0%、16.7%、13.7%、14.7%、41.2%和16.0%;顯著降低了蘋果可滴定酸含量和果實硬度(P<0.05),分別降低9.1%和18.2%。白三葉處理顯著增加了蘋果維生素C含量、可溶性糖含量、可溶性固形物質量分數、固酸比、糖酸比、單果重及一級果百分率(P<0.05),分別增加15.8%、6.8%、15.0%、10.6%、13.5%、35.3%和14.0%;顯著降低了蘋果可滴定酸含量和果實硬度(P<0.05),分別降低7.1%和16.3%。百脈根處理顯著增加了蘋果維生素C含量、可溶性糖含量、可溶性固形物質量分數、固酸比、糖酸比、單果重及一級果百分率(P<0.05),分別增加13.3%、6.4%、12.4%、9.2%、13.0%、29.4%和13.2%;顯著降低了蘋果可滴定酸含量和果實硬度(P<0.05),分別降低6.6%和14.3%。

圖2 果實品質對不同種草處理的響應

3種種草處理結果表明,種植不同草品種對果實品質的影響與種草處理對果實品質的影響結果一致,具體表現為種植鼠茅草、白三葉和百脈根均增加蘋果維生素C含量、可溶性糖含量、可溶性固形物質量分數、固酸比、糖酸比、單果重及一級果百分率,均降低蘋果可滴定酸含量和果實硬度,其中,種植鼠茅草增幅和降幅最大,白三葉次之,百脈根較小。

3 討論

果園生草是一種優良的農業耕作模式,不僅可以加快農業多元化進程,而且能帶動畜牧業發展,將經濟作物和優質牧草合理搭配種植可以更好地利用光能和土地資源,提高土地生產力的同時提升果園綜合效益[22]。

本研究表明,種草處理提高了蘋果維生素C含量、可溶性糖含量、可溶性固形物質量分數、固酸比、糖酸比、單果重及一級果百分率,降低了蘋果可滴定酸含量和果實硬度,這與趙偉亮[23]關于生草對蘋果園微域環境及果實品質的影響研究以及高凝[8]關于不同地面覆蓋對黃河故道地區蘋果樹體生長及果實品質的影響研究結果一致。種草處理提高了果實維生素C含量、可溶性糖含量、可溶性固形物質量分數等,降低了可滴定酸含量,是因為種草能改善蘋果園水肥條件、提高土壤礦質元素供給水平,從而改善果實的內在品質,增加經濟效益。種草處理降低了果實硬度,是因為種草改善了蘋果園微環境,提高了空氣相對濕度,削弱了光照強度,影響了蘋果樹對土壤中鈣的吸收,從而影響果實硬度[23]。

本研究中,種植鼠茅草、白三葉和百脈根對蘋果果實品質的影響結果一致,但影響程度不一,其中種植鼠茅草提高蘋果果實品質效果最佳,這是因為這3種草均具有淺根性、耐蔭性、高蓋度、適應性強、易于刈割等特點,而鼠茅草在單次播種后,成熟的種子自然落粒萌發自行繁殖,達到一年種植多年受益的效果[1]。

4 結論

黃土高原區蘋果園種草處理可提高果實品質,種植不同草種對蘋果園果實品質的影響具有共性特征,其中,種植鼠茅草提高蘋果果實品質效果最佳,優于白三葉和百脈根。因此,在黃土高原區蘋果園地面管理中推廣生草技術時,可優先考慮種植鼠茅草,其次為白三葉和百脈根,從而促進果樹提質增效,提高果園綜合效益。