那拉提退化山地草甸群落封育起始期群落組成

蒙·蒙克吉爾格爾,乃菲薩·艾力,巴雅爾塔

(伊犁師范大學 生物與地理科學學院,新疆 伊寧 835000)

根據草地放牧演替理論,放牧導致草地群落中一年生植物種類的蓋度增加,多年生植物種類的高度減少,可食牧草種類被不可食牧草種類所替代,植株高大的禾草類被低矮的禾草類、灌木類和多年生匍匐雜草類替代,并且這種放牧演替格局不受區域差異的影響而普遍出現[1]。位于新疆伊犁河谷東部的新源縣那拉提山地草甸群落是天山西部北坡山地草甸類的核心分布區和重要的草地畜牧業生產基地[2]。近年來,在那拉提山地草甸群落中白喉烏頭(Aconitum eucostomum)、大葉橐吾(Ligularia macrophylla)、箭頭唐松草(Thalictrum simplex)、高山地榆(Sanguisorba alpina)、草原糙蘇(Phlomis pratensis)和狼毒(Stellera chamaejasme)等有毒有害植物種類顯著增加,群落組成發生變化、生產力減少,草地生態功能退化[3]。本研究對那拉提退化山地草甸封育群落第一年樣方進行調查,進一步明確該地草甸群落封育初期群落組成與生物量變化。

1 調查地概況

調查地位于新源縣那拉提喀拉布拉克新疆維吾爾自治區山地草甸類草原自然保護區管理站,該地屬溫涼濕潤、半濕潤山地氣候,年平均積雪450 mm,最厚積雪900 mm,年降水量600~800 mm,無霜期80~110 d,年日照時數2 400~2 700 h,≥10℃積溫低于1 000 ℃。

2 調查方法

2018年7月下旬,在放牧退化草地封育第一年(當年)的群落中設置3個20 m×20 m的采樣區,采樣區間隔50 m。在各采樣區中隨機布置4個1 m×1 m的樣方。將樣方中所出現植物種的共同根系作為該植物種多度的計數單位;頻度按照樣方中植物種是否出現計數,若1個樣方中某一物種出現,則頻度記為1,若沒有出現,則頻度記為0;蓋度按照目測法記錄,即樣方中植物種投影面積所占樣方面積的百分比;高度按照樣方中植物種個體離地面垂直距離測定,對于樣方中多度超過4的植物種個體,隨機選擇4個個體測定高度,取平均值作為該植物種個體的平均高度,對于多度小于4的植物種個體,則以樣方中所有出現的個體高度測量值的平均值表示該植物種的高度[4]。

3 統計分析

根據采樣數據,對樣方植物種組成、物種分布、香農-維納多樣性指數、生長型、功能群和總生物量進行統計分析。

3.1 樣方物種分布

對樣方植物種種類及相應的多度、蓋度、高度進行K-S檢驗,顯著性概率P≥0.05,則植物種均勻分布,顯著性概率P<0.05,則植物種非均勻分布。

3.2 香農-維納多樣性指數

計算公式如下:

式中,H為香濃-維納指數,S為物種總數,Pi為屬于種i的個體在全部個體中的比例;H為物種多樣性指數[5]。

3.3 生長型相對值與重要值

生長型根據各植物種在群落生境中的外部形態劃分為叢生型、匍匐類、直立型和蓮座型,共4種。RA(relative abundance)為生長型相對多度,RF(relative frequency)為生長型相對頻度,RC(relative cover)為生長型相對蓋度,RH(relative height)為生長型相對高度。本研究中相對多度(RA)、相對頻度(RF)、相對蓋度(RC)、相對高度(RH)用各樣方中生長型頻度、多度、蓋度和高度的觀測值與最大值的比值×100%表示。重要值(IV)用各植物種相對值的和值表示[6]。計算公式如下:

3.4 地上生物量

地上生物量樣本分為禾草類、雜草類和豆科類3個功能群。將生物量樣本60 ℃烘干10 h稱重,單位g/m2。

4 結果與分析

4.1 物種組成

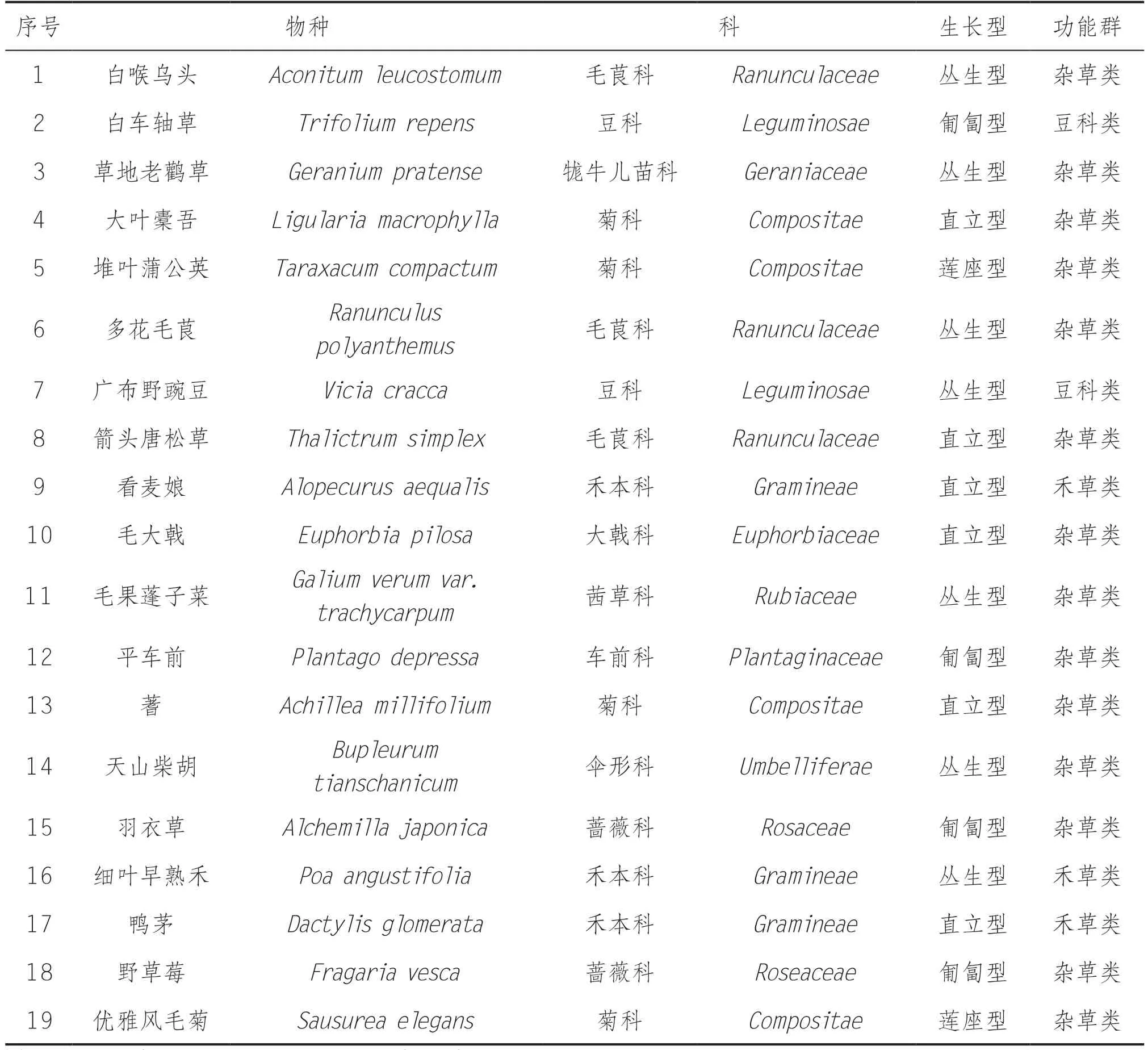

在那拉提退化山地草甸群落封育第一年所調查的12個樣方中共出現19個植物種,屬于10科,其中菊科4種,禾本科和毛茛科各3種,薔薇科和豆科各2種,其它5科均1種。根據植物種生長類型劃分,叢生類7種,直立型6種,匍匐型4種,蓮座型2種。根據功能群類型劃分,雜草類14種,禾草類3種,豆科類2種(表1)。

表1 那拉提退化山地草甸封育群落物種組成

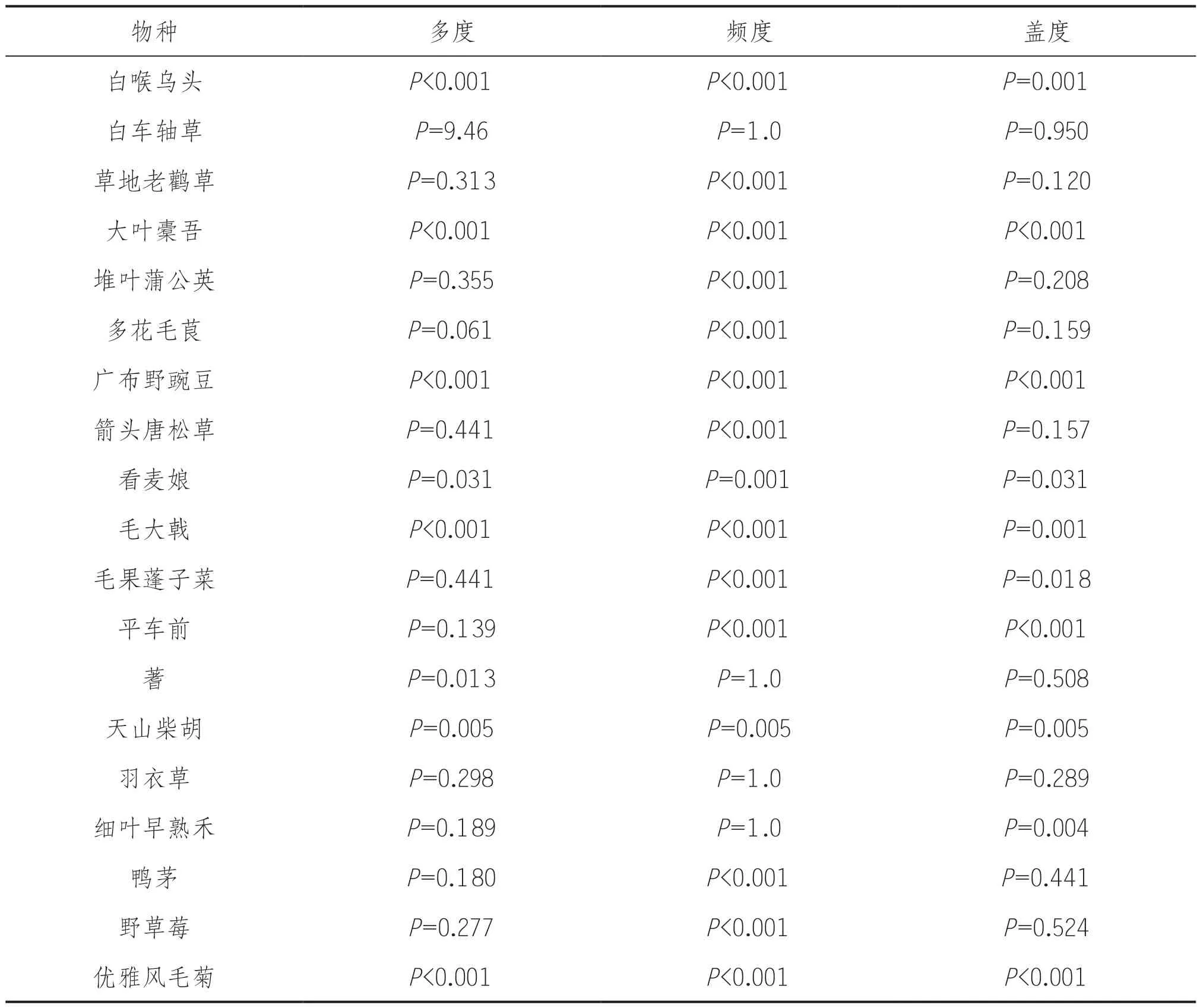

12個樣方中平均物種數為13.4±2.4,Shannon-Wiener生物多樣性指數為0.82±0.07。K-S均勻度檢驗結果表明,樣方物種數呈均勻分布,其雙尾漸近顯著性概率P=0.777。由表2可知,多度均勻分布的11個植物種的平均多度33.5±47.3,顯著高于多度非均勻分布的8個植物種的平均多度12.9±28.1(F1,226=14.380,P<0.001);頻度均勻分布的4個植物種的平均頻度1.0±0,顯著高于頻度非均勻分布的15個植物種的平均頻度0.63±0.49(F1,226=28.211,P<0.001);蓋度均勻分布的9個植物種的平均蓋度14.5±13.0,顯著高于蓋度非均勻分布的10個植物種的蓋度4.1±6.0(F1,226=62.010,P<0.001)。

表2 封育第一年植物種多度、頻度和蓋度的K-S均勻度雙尾漸近顯著性

4.2 生長型組成

將12個樣方中所出現的19個植物種劃分為匍匐型、直立型、叢生類和蓮座型。根據群落組成分析法獲得各生長型的4項相對值與重要值。封育第一年植物生長型的相對多度、相對頻度、相對高度、相對蓋度和重要值詳見表3。

表3 封育第一年植物生長型的相對值與重要值

根據單因素方差Bonferroni生長型重要值間多重檢驗,匍匐型的重要值與直立型的重要值差異不顯著(P=0.05),但顯著高于叢生型和蓮座型(P<0.001);直立型的重要值與叢生型的重要值間差異不顯著(P>0.05);叢生型的重要值與直立型的重要值均顯著高于蓮座型(P<0.001)。

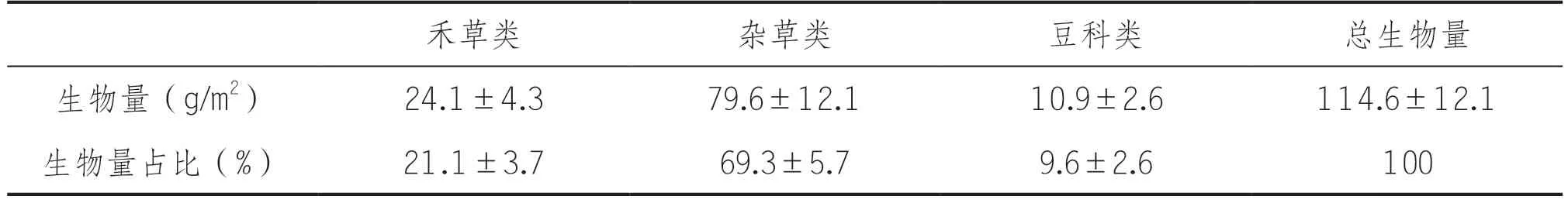

4.3 生物量分析

禾草類生物量、雜草類生物量、豆科類生物量、總生物量及其百分比詳見表4。配對樣本t檢驗結果表明:雜草類生物量顯著高于禾草類(t0.05,11=18.171,P<0.001)和豆科類(t0.05,11=24.836,P<0.001);禾草類生物量顯著高于豆科類(t0.05,11=11.666,P<0.001)。

表4 封育第一年樣方生物量組成

5 小結

群落演替指在某一地段上一個群落被另一個群落所代替的過程。國內外對退化草地恢復的研究表明,退化草地群落恢復隨著群落生境、物種組合、種內和種間作用而出現相應的恢復動態變化[7]。退化草地群落封育恢復是在一定時期內通過禁牧使群落營養物質得以積累,進而促進植被組成重組、生產力恢復,實現群落自然更新的目的[8]。當前,受人為因素和自然因素的影響,伊犁山地草甸群落植物種多樣性喪失、生產力下降,生態服務功能衰減[9]。本研究結果顯示,退化山地草甸封育第一年隨機樣方中共出現19個植物種,樣方平均物種數為13.4±2.4。樣方中植物種間多度、頻度和蓋度的分布存在差異,總體表現為均勻分布的植物種的多度、頻度和蓋度顯著高于非均勻分布的植物種。在退化草地草甸群落中各生長型間的重要值存在顯著差異,匍匐型和直立型植物種類的重要值顯著高于叢生型和蓮座型,蓮座型植物種類的重要值顯著低于其他生長型。通常以草地群落生物量代替生產力。本研究退化山地草甸群落封育第一年生物量為(114.6±12.1)g/m2,其中禾草類為(24.1±4.3)g/m2,雜草類為(79.6±12.1)g/m2,豆科類為(10.9±2.6)g/m2,表明退化草地群落封育當年雜草類生物量占據重要地位。