中國社區全科醫生心理資本現狀及影響因素研究

張莉,鄭艷玲,馮晶,甘勇*

近年來,以“強基層”為重點的醫療衛生體制改革不斷推進。2021年3月,《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》提出,要加強基層醫療衛生隊伍建設,加快建設分級診療體系[1]。全科醫生是基層醫療衛生隊伍的骨干,亦是居民健康的“守門人”,在提供基層衛生服務和增進居民健康方面發揮著重要作用[2]。增強以全科醫生為中心的基層衛生人才隊伍建設,是加強基層衛生服務體系建設、提升基層衛生服務能力、推進分級診療制度的關鍵環節。

全科醫生作為基層醫療衛生服務的主要提供者,其保持積極的工作態度和心理健康狀態,將有利于保障居民身心健康[3]。心理資本指個體在成長和發展過程中表現出來的一種積極心理狀態[4]。作為超越人力資本和社會資本的一種核心要素,心理資本會對個體態度、行為和績效產生明顯影響[5]。以往研究表明,心理資本與員工幸福感、工作投入、職業認同感等正相關,而與抑郁癥狀、職業倦怠、離職意向等負相關[6-9]。心理資本是將潛力轉化為現實能力的重要工具,有效開發與管理心理資本可為個體、組織和社會發展提供原發性動力。因此,全面了解中國社區全科醫生的心理資本狀況具有重要現實意義。

目前,中國全科人力資源不穩定,人才隊伍質量有待提高,全科醫生工作負荷重且職業壓力較大,加之新型冠狀病毒感染疫情對基層醫療衛生服務提出了新的要求[10-11],全科醫生的心理健康面臨巨大挑戰。文獻回顧發現,國內外全科醫生心理狀況研究聚焦于消極心理健康,如工作壓力、職業倦怠等[12-15],較少研究關注積極心理資源,關于全科醫生心理資本的研究比較欠缺,僅有少量研究對全科醫生心理資本的相關因素進行了調查[3,16],但存在樣本量較小,研究因素納入不夠全面的問題。本研究對全國大樣本社區全科醫生群體進行調查,充分了解其心理資本現狀和相關因素,為促進基層全科醫生職業健康、加強全科醫生隊伍建設提供參考。

1 對象與方法

1.1 研究對象 2021年3—5月,采用多階段分層隨機抽樣的方法,按照中國地理區域將全國分為東、中、西部地區[17],在每個地區各隨機抽取5個省(自治區、直轄市),東部包括上海市、遼寧省、浙江省、廣東省和福建省,中部包括湖北省、湖南省、山西省、安徽省和河南省,西部包括重慶市、四川省、陜西省、云南省和廣西壯族自治區。在每個省(自治區、直轄市)的社區衛生服務機構名單中隨機抽取40家社區衛生服務機構,于調查當日在每家社區衛生服務機構的值班表中隨機抽取40%在崗的全科醫生。納入標準:(1)注冊為全科醫學專業、注冊為鄉村全科執業助理醫師或取得全科醫生培訓合格證、以“全科醫生”身份執業的醫生;(2)從事全科醫學工作≥1年;(3)調查當日在崗。排除標準:實習生、規培生、上級醫院下鄉醫生。本研究已獲得華中科技大學同濟醫學院醫學倫理委員會的批準〔審批號:[2021]倫審字(S099)號〕,所有研究對象均知曉研究目的且自愿參與調查。

1.2 樣本量計算 根據橫斷面研究樣本量計算公式n=[z2p(1-p)]/d2估算所需樣本量,其中n是樣本量,p是研究目標的現有發生率,本研究取正態偏差z為1.96,容許誤差d為0.015,顯著性水平α=0.05。尚未檢測到關于全科醫生資質過剩、職業導向、心理資本、留職意愿現有發生率的研究結果,但有研究顯示,中國全科醫生職業認同度較高者占比為97%[18],meta分析表明全球全科醫生工作場所暴力合并發生率為63.1%[19],中國全科醫生抑郁發生率為34.24%[12]~72.73%[20](取50%來計算樣本量),因此,為達到研究目的,本課題所需最小樣本量為4 268例〔1.962×0.5×(1-0.5)/0.0152≈4 268〕,考慮到無應答情況和可能的無效調查,本研究共發放4 632份問卷,回收4 376份有效問卷,有效回收率為94.47%。

1.3 調查方法

1.3.1 調查工具 本研究在結合實際情況的基礎上,通過文獻研究、小組討論和專家咨詢設計調查問卷,聚焦全科醫生的職業心理健康,具體包括8個部分:基本信息、資質過剩、職業認同、工作場所暴力、抑郁、職業導向、心理資本、留職意愿。根據本研究主題和研究目的,選擇基本信息、工作場所暴力、心理資本三部分進行分析。(1)基本信息:地區、年齡、性別、民族、婚姻狀況、文化程度、工作年限等。(2)工作場所暴力量表:由王培席等[21]編制,用于評價調查對象過去一年內遭受工作場所暴力的頻度(類型和頻次),Cronbach's α系數=0.808,KMO值=0.773,Bartlett's球形度檢驗χ2=9 821.952、P<0.001,量表信效度尚可。共包含5個條目,分別為遭受軀體攻擊、情感虐待、威脅恐嚇、言語性騷擾、軀體性騷擾的情況(每個條目選項包括“0次”“1次”“2~3次”“大于3次”,分別計0~3分,各條目得分之和為工作場所暴力總分,得分范圍為0~15分,分數越高表示遭受工作場所暴力的頻度越高;其頻度分為4級,0、1~5、6~10、11~15分分別計為零頻度、低頻度、中頻度、高頻度。(3)心理資本量表:由LUTHANS等[8]編制、李超平[9]翻譯,Cronbach's α系數=0.947,KMO值=0.974,Bartlett's球形度檢驗χ2=98 475.817、P<0.001,量表信效度較高。共包含24個條目,分為自我效能、希望、韌性、樂觀4個維度,每個維度各6個條目,每個條目從“非常不同意”到“非常同意”分別計1~6分,理論中間值3.50分可視為中等水平,條目13、20、23為反向計分,各維度得分范圍為6~36分,各條目得分之和為心理資本總分,得分范圍為24~144分,分數越高表示心理資本水平越高。

1.3.2 資料收集 問卷錄入“問卷星”后生成鏈接,以電子問卷的方式進行不署名調查。由中國社區衛生協會經微信平臺向樣本省(自治區、直轄市)社區衛生協會發放問卷,樣本省(自治區、直轄市)社區衛生協會將問卷發放給各社區衛生服務機構管理者,機構管理者組織本中心全科醫生填寫。調查開始前,向各機構管理者發放填寫細則,使其了解研究目的和注意事項。調查過程中,課題組采用經濟激勵措施以提高參與者的積極性。調查結束后,從“問卷星”系統中直接導出數據到Excel 軟件。

1.3.3 質量控制方法 研究設計時,利用各種資源查閱文獻和相關資料,開展多次專家咨詢和小組討論,不斷完善調查問卷和研究方案。然后在武漢市的社區衛生服務機構進行預調查,邀請30例全科醫生填寫問卷,根據其反饋進一步修訂調查問卷。實施調查前,對社區衛生服務機構管理者和參與調查的研究生進行培訓,明確研究要點。同一設備或賬號僅能填寫一次問卷,且必須回答完所有問題才能提交。數據導出后由2名研究人員進行核對檢查,確保資料的可靠性。

1.4 統計學方法 采用SPSS 27.0統計軟件進行數據整理和統計分析。計數資料以相對數表示;經檢驗心理資本總分呈非正態分布(Shapiro-Wilk檢驗W=0.980,P<0.001),因此,采用中位數(四分位數間距)〔M(QR)〕描述,兩組間比較采用Wilcoxon秩和檢驗,多組間比較采用Kruskal-Wallis秩和檢驗;采用廣義線性回歸方法進行多因素分析。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

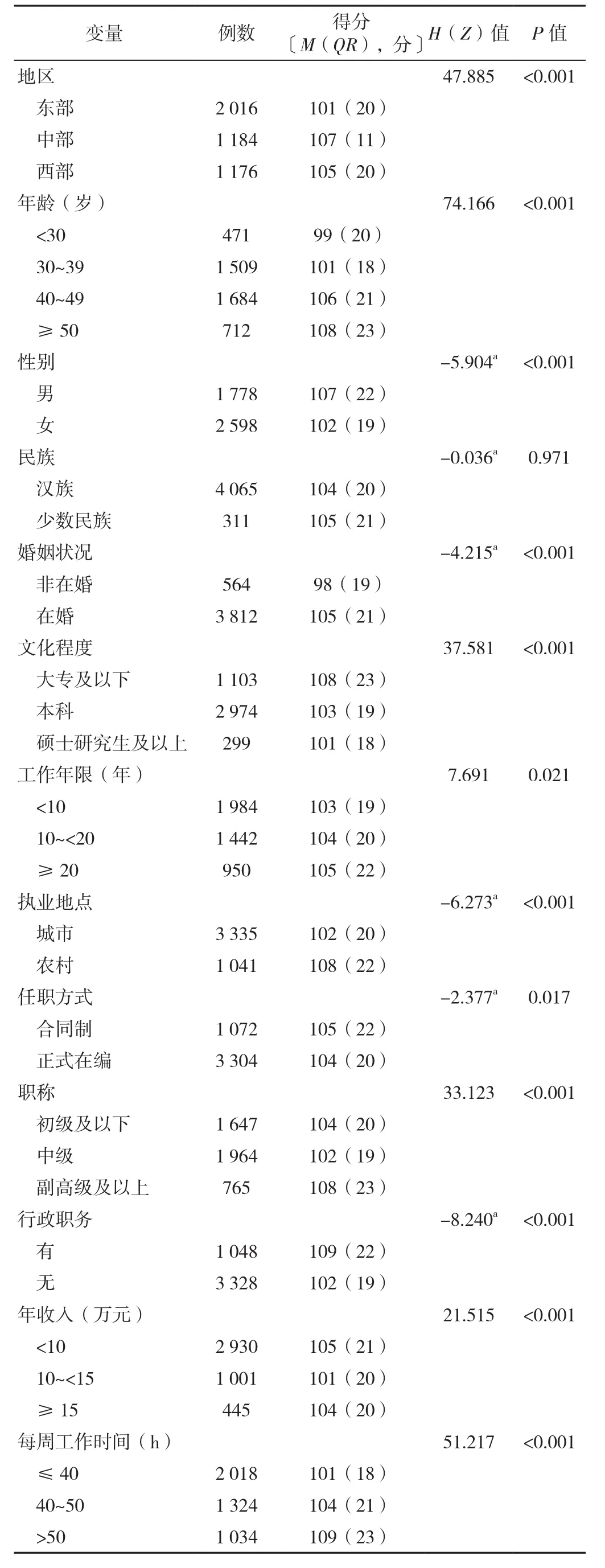

2.1 研究對象基本情況 4 376例社區全科醫生中,東、中、西部各2 016例(46.07%)、1 184例(27.06%)、1 176例(26.87%),年齡在40~49歲的全科醫生1 684例(38.48%),女性2 598例(59.37%),漢族4 065例(92.89%),在婚狀態3 812例(87.11%),文化程度以本科為主〔2 974例(67.96%)〕,工作年限<10年者1 984例(45.34%),調查前一年發生工作場所暴力的全科醫生624例(14.26%),其他基本情況見表1。全科醫生心理資本得分中位數為104(20)分,總均分為4.33(0.83)分,自我效能、希望、韌性、樂觀維度得分分別為27(6)、26(6)、26(6)、24(4)分。

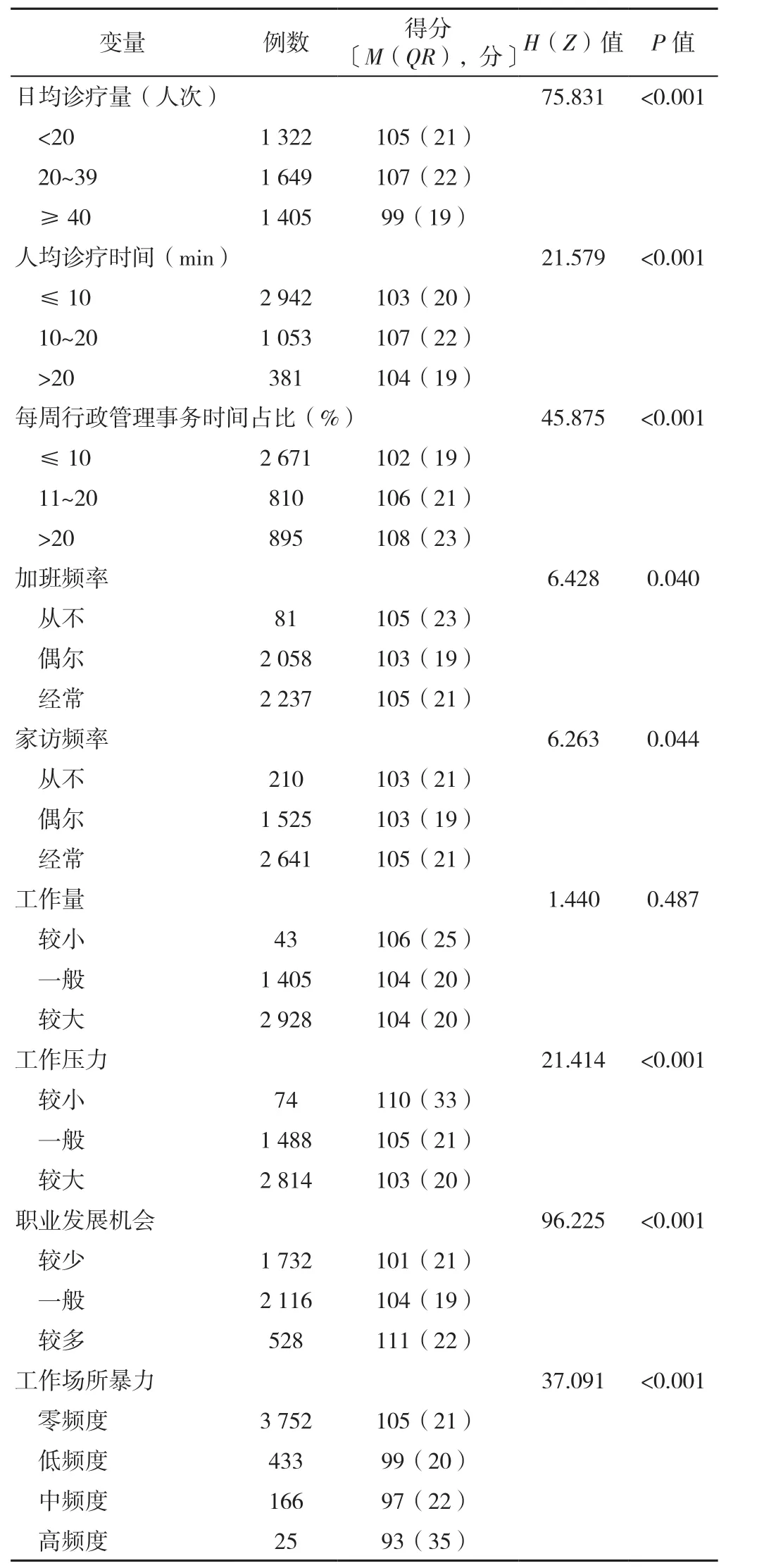

2.2 不同特征全科醫生的心理資本得分比較 不同地區、年齡、性別、婚姻狀況、文化程度、工作年限、執業地點、任職方式、職稱、行政職務、年收入、每周工作時間、日均診療量、人均診療時間、每周行政管理事務時間占比、加班頻率、家訪頻率、工作壓力、職業發展機會、工作場所暴力頻度的全科醫生心理資本得分比較,差異均具有統計學意義(P<0.05);而不同民族、工作量的全科醫生心理資本得分比較,差異無統計學意義(P>0.05)(表1)。

2.3 全科醫生心理資本影響因素的多因素分析 以表1中所有變量為自變量、心理資本得分為因變量,進行廣義線性回歸分析。結果顯示,中部地區〔b(95%CI)=1.355(0.026,2.684)〕,年齡為40~49歲〔b(95%CI)=2.609(0.426,4.791)〕 和 ≥ 50歲〔b(95%CI)=4.035(1.527,6.542)〕, 在 婚〔b(95%CI)1.801(0.179,3.423)〕,執業地點在農村〔b(95%CI〕=2.088(0.789,3.388)〕, 每 周 工 作 時 間 >50 h〔b(95%CI)=2.743(1.301,4.184)〕,日均診療量為20~39人次〔b(95%CI)=2.177(0.961,3.393)〕,工作量一般〔b(95%CI)=6.900(1.488,12.312)〕或較 大〔b(95%CI)=8.146(2.640,13.652)〕, 職 業發展機會一般〔b(95%CI)=2.073(1.007,3.139)〕或 較 多〔b(95%CI)=7.747(6.060,9.433)〕 是 全科醫生高心理資本水平的影響因素(P<0.05),無行政 職 務〔b(95%CI)=-1.734(-3.169,-0.299)〕,工 作 壓 力 一 般〔b(95%CI)=-6.936(-11.105,-2.767)〕 或 較 大〔b(95%CI)=-10.309(-14.585,-6.034)〕,遭受工作場所暴力為低頻度〔b(95%CI)=-3.132(-4.763,-1.500)〕、中頻度〔b(95%CI)=-3.990(-6.565,-1.414)〕、 高 頻 度〔b(95%CI)=-7.033(-13.453,-0.612)〕是全科醫生低心理資本水平的影響因素(P<0.05)(表2)。

表1 全科醫生基本情況及不同特征全科醫生心理資本比較Table 1 Comparison of the total median psychological capital score among community general practitioners by socio-demographic factors

(續表1)

表2 全科醫生心理資本影響因素的廣義線性回歸分析結果Table 2 Generalized linear regression analysis of influencing factors for the level of psychological capital among community general practitioners

3 討論

3.1 中國社區全科醫生心理資本處于中等偏上水平全科醫生心理資本總得分為104(20)分,總均分為4.33(0.83)分,高于理論中間值3.50分,結合既往關于全科醫生的調查,其心理資本總均分處于(3.84±0.61)~(4.44±0.75)分[3,16],表明中國社區全科醫生的心理資本處于中等偏上水平。由于各研究地點、樣本量及全科醫生的執業背景等方面的不同,可能造成心理資本水平的差異。心理資本4個維度中,自我效能得分最高,表明全科醫生有信心面對挑戰性工作,并力爭成功。而樂觀得分最低,提示應重點引導全科醫生面對問題時積極的歸因方式,使其保持積極向上的心態,正面看待事情。

3.2 地區、年齡和婚姻狀況等個人特征是全科醫生心理資本的影響因素 多因素分析結果顯示,地區、年齡和婚姻狀況等個人特征是全科醫生心理資本的影響因素。相較于東部地區而言,中部地區全科醫生的心理資本水平較高。東部地區醫療衛生資源和衛生人力資源相對集中,發展速度、生活節奏較中部地區快,且衛生行政部門和居民對基層衛生服務的要求和期望更高[22],在一定程度上降低了全科醫生的心理資本。年齡≥40歲的全科醫生心理資本水平較高。隨著年齡的增長,全科醫生的工作技能日趨嫻熟,工作經驗逐漸豐富,能夠以積極的心態面對工作中的各種問題[23],因此,年長的全科醫生心理資本水平較高。在婚的全科醫生心理資本水平相對較高。這可能是由于具有穩定婚姻狀態和家庭關系的全科醫生溝通能力更強,也能更從容地面對和適應單位人際關系及管理制度。同時,家庭成員的支持也能穩定全科醫生的情緒,增強其心理建設。

3.3 多種工作特征影響全科醫生的心理資本 本研究發現,全科醫生的心理資本受多種工作特征影響,具體包括執業地點、行政職務、每周工作時間、日均診療量、工作量、工作壓力及職業發展機會。執業地點在農村比在城市的全科醫生心理資本水平高。這可能與具有較高心理資本水平的全科醫生更愿意在農村工作有關。與有行政職務的全科醫生相比,無行政職務者心理資本水平較低。分析其原因,可能是有行政職務的全科醫生主要為單位管理者,薪資水平、福利待遇較好,且在單位中同事對其的認可和尊重程度較高[18]。每周工作時間>50 h、日均診療量在20~39人次、工作量較大的全科醫生心理資本水平較高。這與佟赤等[24]的研究結果相同,與LIU等[25]的研究結果不一致。適度的超負荷工作可能是獲得社會資本和社會評價的一種方式,對全科醫生的心理資本產生積極影響[24]。與既往研究結果一致[24,26],工作壓力越大,全科醫生心理資本水平越低。工作壓力是崗位要求與個人能力、資源或需求不平衡時的心理和生理反應,影響著個體的身心健康,可通過神經系統和內分泌系統使個體處于應激狀態,并易使個體產生疲憊感、亞健康等癥狀,工作能力下降,進而導致全科醫生心理負擔重、身心倦怠,心理資本水平降低[27]。職業發展機會較多的全科醫生心理資本水平較高。全科醫生雖處于基層,但較多的職業發展機會可在現有基礎上進一步促進個人和職業發展,調動工作積極性,充分實現自我價值,提升其心理資本水平。

3.4 工作場所暴力發生頻度與全科醫生心理資本負相關 在控制了地區、年齡、性別、工作年限等一系列人口社會學特征和工作相關變量后,工作場所暴力發生頻度對全科醫生心理資本具有明顯的負向預測作用。工作場所暴力發生頻度越高,全科醫生的心理資本水平越低,這與以往多項研究結果一致[28-31]。基于緊張應激理論,工作場所暴力會威脅全科醫生的生存、安全,影響尊重和個人價值的自我實現,使其產生負面情緒,進而損害心理健康[32]。工作場所暴力是全球重要的公共衛生問題,嚴重危害職業安全,不僅會對醫務人員的身體造成不同程度的傷害,還會降低其工作積極性,甚至引發恐懼、抑郁等心理問題,進而影響醫療衛生服務質量[33]。因此,工作場所暴力的防控尤為重要。衛生行政部門應完善相關政策和法規,基層衛生機構應建立工作場所暴力防控與監測機制,為全科醫生創造良好的工作環境,保障全科醫生人身安全。

本研究通過對全國大樣本社區全科醫生進行調查,發現全科醫生心理資本處于中等偏上水平,受多種因素共同影響。衛生行政部門和管理者應重視全科醫生的心理健康狀況,要因人而異、多措并舉,關注全科醫生的工作負荷,緩解工作壓力,拓寬職業發展前景,防控工作場所暴力。本研究存在一些局限:首先,本研究為橫斷面調查,尚不能確定因果關系;其次,所有研究資料都是調查對象自我報告的,可能存在錯誤分類和回憶偏倚;最后,本研究僅分析了全科醫生心理資本的部分相關因素,可能還存在其他未被考慮的因素。本研究團隊計劃未來開展更為全面的縱向或干預性研究,以豐富相關研究資料。

作者貢獻:張莉負責文章的構思與設計、論文撰寫;鄭艷玲負責文獻及相關資料的收集與整理、數據的校對;馮晶負責問卷設計、數據分析、論文修訂;甘勇負責文章的可行性分析、英文的修訂、審校,并對文章進行整體把握,監督管理。

本文無利益沖突。