771 例腦膜瘤流行病學分析

任前浪 ,白 剛 ,王浩楠 ,劉期林 ,蘇乾正

(1)昆明醫科大學第三附屬醫院,云南省腫瘤醫院2020 級臨床醫學專業,云南 昆明 650118;2)昆明醫科大學第三附屬醫院神經外科,云南 昆明 650118)

腦膜瘤起源于腦膜組織,包括硬腦膜、軟腦膜組織及蛛網膜帽狀細胞。該病好發于40~60 歲,男女比例為3∶2~2∶1。發病率約1/萬,也有報道約1~8/10 萬,腦膜瘤約占所有顱內腫瘤的37.6%[1]。2016 年世界衛生組織(WHO)中樞神經系統腫瘤分類第4 版,按照良惡性將腦膜瘤分為三級,共15 個亞型[2]。Ⅰ級:良性腦膜瘤,約占80.5%,通過手術完全切除腫瘤,5 a 總生存率為85.5%;Ⅱ級:非典型腦膜瘤,約占17.7%,需手術切除,酌情分次放療,5 a 總生存率為75.9%;Ⅲ級:惡性腦膜瘤,約占1.7%,需要手術,還須輔以分次放療、化療,5 a 總生存率為55.4%[3,4]。基于分子分型預測預后和復發在腦膜瘤中的準確性,首次推薦腦膜瘤可開展NF2、AKT1、TRAF7 等基因的相關分子檢測。一些分子標志物如SMARCE1(透明細胞型)、BAP1(橫紋肌樣和乳頭狀型)、KLF4/TRAF7(分泌型)突變等也和腦膜瘤分級分型相關[5]。盡管腦膜瘤的患病率較高,發病率風險較高,但關于腦膜瘤流行病學的文獻知識相對較少[6]。在過去幾十年里,在幾個國家觀察到原發性腦瘤發病率普遍增加,特別是腦膜瘤發病率增加[7]。

基于以上情況,認為腦膜瘤具有發病率高、治療效果好的特點,嚴重影響廣大人民的健康,因此早診斷早治療非常有必要,現在分子病理引入腦膜瘤分型及預后之后某些統計數據可能會有變化。隨著社會人口的老年化,我國腦膜瘤的發病率呈上升趨勢,相關的報道亦逐年增加,國外的腦膜瘤也有上升趨勢。[7?8]但針對腦膜瘤國內還沒有統一的權威的流行病學數據,只有單中心零星報到,昆明醫科大學第三附屬醫院還無腦膜瘤單中心報道,因此本研究擬通過回顧性研究,收集昆明醫科大學第三附屬醫院2013 年1 月至2021 年12 月腦膜瘤病人數據,分析總結,得出結果,結合其他報道,得出昆明醫科大學第三附屬醫院單中心腦膜瘤流行病學數據,給以后工作提供依據和參考。

1 資料與方法

1.1 一般材料

收集2013 年01 月至2021 年12 月在昆明醫科大學第三附屬醫院神經外科手術治療的有完整病歷的腦膜瘤病例771 例。為研究需要,且依照性別、年齡(<21 歲,21~30 歲,31~40 歲,41~50 歲,51~60 歲,61~70 歲,71~80 歲,>80 歲)、按2016 年 WHO 中樞神經系統腫瘤分類(WHOⅠ級、WHOⅡ級、WHOⅢ級)進行分組[2]。

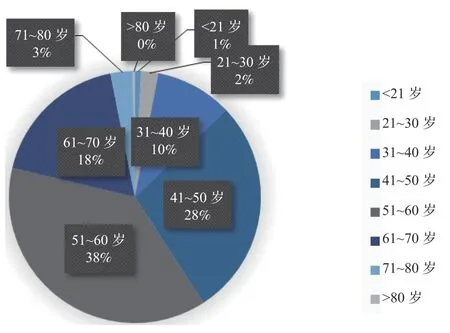

在771 例腦膜瘤患者中,21 歲以下6 例,21~30 歲17 例,31~40 歲76 例,41~50 歲216 例,51~60 歲292 例,61~70 歲140 例,71~80 歲22 例,大于80 歲2 例。男性患者173 例,女性患者598 例,男女之比為1∶3.46。

本研究獲得倫理委員會批準。

1.2 統計學處理

采用回顧性研究,用SPSS26.0 統計軟件進行分析。本研究的病理學檢查結果均來自于昆明醫科大學第三附屬醫院病理醫生的診斷,按照2016年世界衛生組織(WHO)中樞神經系統腫瘤分類第4 版,將良惡性將腦膜瘤分為3 級,共15 個亞型[2]。對患者的性別、年齡分組、發病部位、組織學類型、病理分級等分類資料用百分數(%)表示,數據比較應用χ2檢驗,檢驗水準為α=0.05。

2 結果

2.1 病理分級及亞型

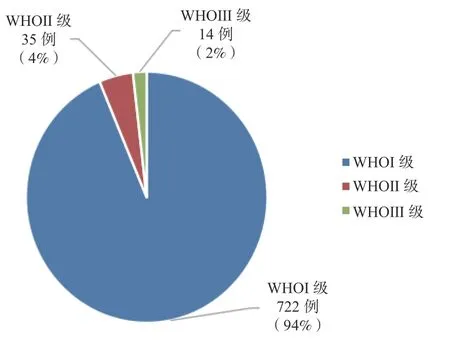

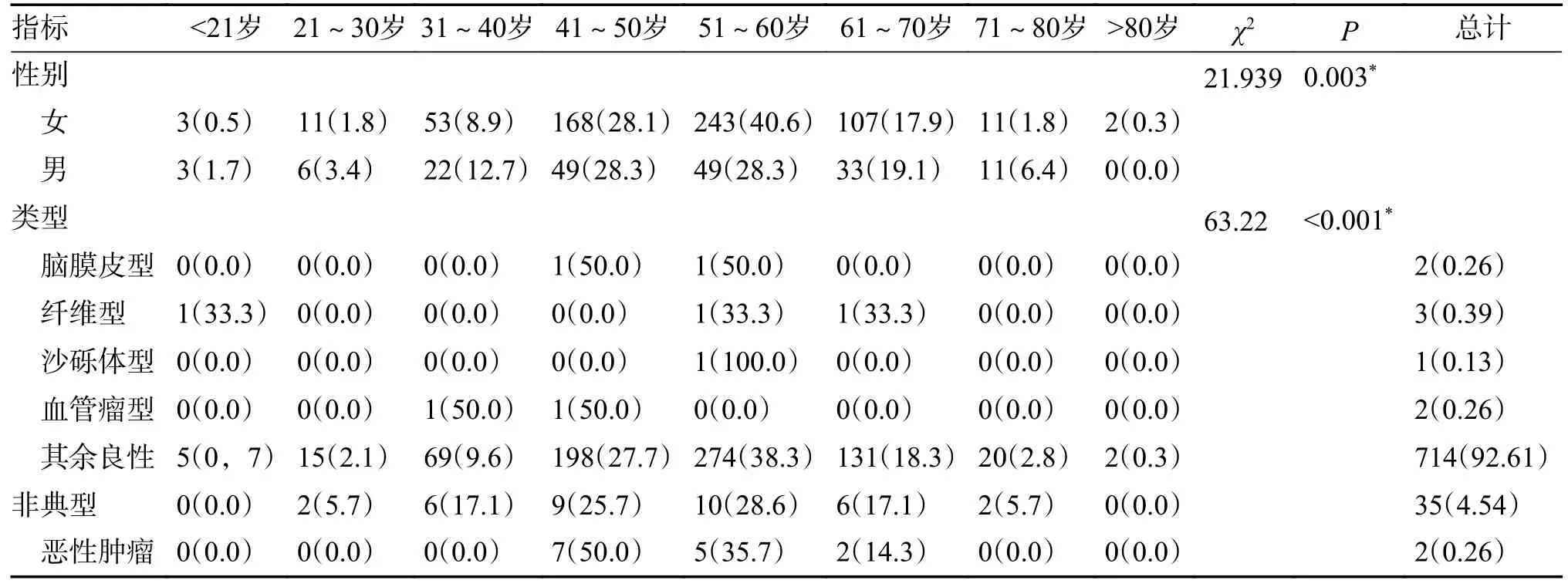

771 例腦膜瘤患者中,見圖1,WHOⅠ級患者數最多,722 例、約占94%,其余兩類占比較少。771 例中,見表1,WHOⅠ級共有722 例,其中腦膜皮2 例,占0.26%;纖維型3 例,占0.39%;沙礫體型1 例,占0.13%;血管瘤型腦膜瘤2 例,占0.26%;其余亞型不明714 例,占92.61%;WHOⅡ級35 例,占4.54%;WHOⅢ級14 例,占1.82%。得出較常見類型為纖維型、腦膜皮型、血管瘤型、沙礫體型。在分級中,最常見的是WHOⅠ級為722 例,占93.64%。男性和女性年齡構成差異無統計學意義(P>0.05),但不同病理類型按年齡構成差異有統計學意義(P<0.05)。

圖1 腦膜瘤患者771 例分級情況Fig.1 Classification of 771 patients with meningioma

表1 腦膜瘤患者771 例不同年齡段組織亞型構成分布 [n(%)]Tab.1 Distribution of tissue subtypes in 771 meningioma patients in different age groups [n(%)]

2.2 年齡及性別

對8 個年齡組進行了比較,各年齡分組所占比例見圖2,41 歲至60 歲(84%的患者數量)超過41 歲以下及60 歲以上的患者數量,患者集中在51~60 歲年齡組。男性中位年齡51 歲,女性和整體中位年齡為52 歲,年齡最小16 歲,最大82 歲,平均年齡(52.07±10.538)歲。

圖2 771 例腦膜瘤患者年齡分部情況(歲)Fig.2 Age distribution of 711 meningioma patients(years)

771 例腦膜瘤患者中,男性 173 例,女性598例,總體男女之比為1∶3.46,WHOⅠ級男女之比1∶3.69,WHOⅡ級男女之比為1∶1.92;WHOⅢ級男女之比為1.33∶1。

2.3 發病部位

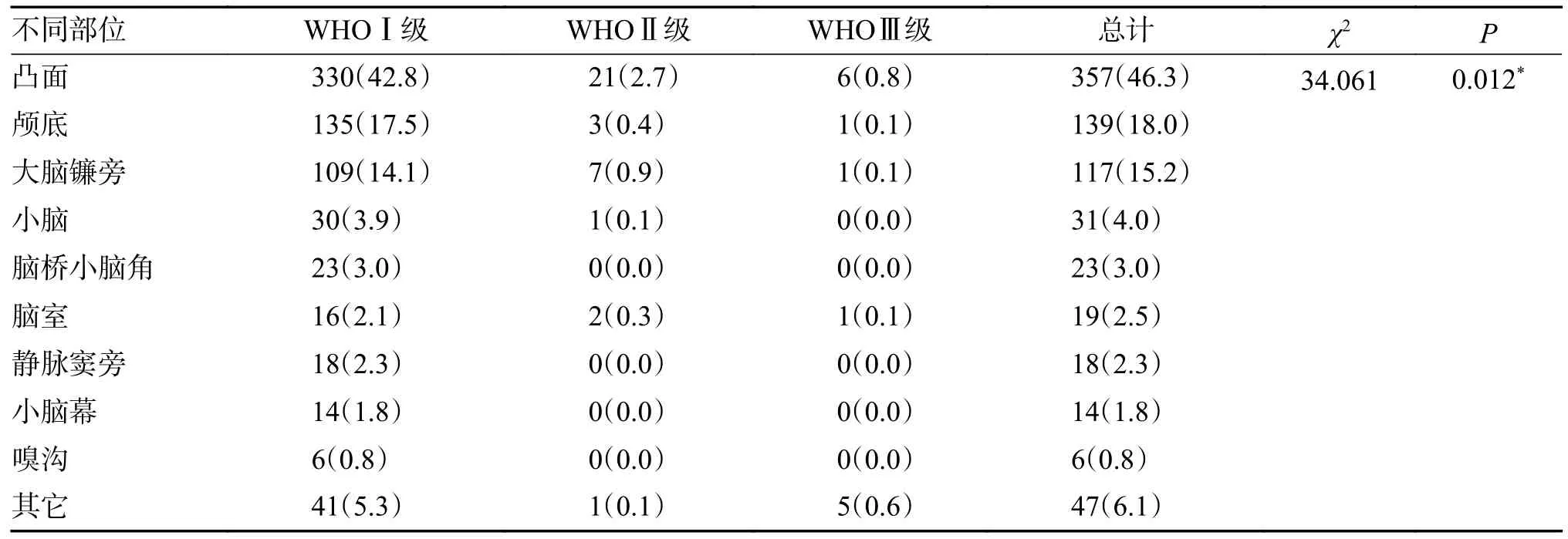

腦膜瘤的的起源位置較為復雜,在分類上不能全部列出,本研究將發病部位分為9 類,有部分發病部位未查詢,特分為其它一類,見表2,771 例腦膜瘤中,最易發病的部位是大腦凸面357 例,占46.3%;其次是顱底139 例(占18.0%)、大腦鐮旁117 例(占15.2%)、小腦31 例(占4.0%)、腦橋小腦角23 例(占3.0%)。腦膜瘤發病部位與WHO 分級差異無統計學意義。

表2 腦膜瘤發病部位與 WHO 分級比較 [n(%)]Tab.2 Comparison of sites of meningioma and the WHO grade [n(%)]

3 討論

腦膜瘤是成人常見的原發性顱內腫瘤,發病率僅次于腦膠質瘤,占所有腦部腫瘤的 15%~20%[9]。腦膜瘤更常見于女性,其發病率隨年齡的增長而增加,通常是良性的、生長緩慢的腫瘤,但這些以硬腦膜為基礎的腫瘤可導致發病率,表現為各種非特異性、位置依賴的癥狀[10]。近年腦膜瘤發病有上升趨勢[7],注重腦膜瘤的診治,在臨床工作中有重要意義。

國內一研究顯示其調查病例的組織學類型依次為腦膜瘤上皮型,纖維型,砂粒型,血管瘤型,過渡型[8]。在本研究中,較常見組織學類型為纖維型、腦膜皮型、血管瘤型、沙礫體型。不同研究有所不同,但是常見部位是大致相同的,因腦膜瘤亞型記錄不詳細,大量病例無法確定亞型,與實際存在偏差。WHOⅠ級良性腦膜瘤最多,WHOⅢ級惡性腦膜瘤最少,與國外研究[4,11]相同,但是Ⅰ級所占比例93.6%明顯高于其占比80.5%,Ⅱ級占比4.5 %遠低于其占比17.7%。這可能是因為腦膜瘤與地域、種族相關、分類標準的改變有關。

據報道,腦膜瘤的中位年齡為66 歲[1],有研究顯示,腦膜瘤的發病高峰年齡在60~70 歲之間[11?12]。在本研究中,患者集中在51~60 歲年齡組,中位年齡為52 歲,平均年齡(52.07±10.538)歲。相比之下發病年齡提前,可能是由多種因素引起的:近年來因為國內診斷技術的進步,人群健康意識的增強,早期篩查出的病例增加,我國60 歲以上人口就診意識不高,故60 歲以上腦膜瘤患者人數少。因此根據年齡分組,加強對該人群進行篩查,有助于腦膜瘤的早期防治。

腦膜瘤的男女比例差距較大。筆者的研究中男女之比為1∶3.46,女性病例數明顯高于男性,與皖南醫學院附屬弋磯山醫院陳冰的研究一致[8]。所以建議為中間年齡分組的女性比男性更應該進行篩查,以達到早期治療的目的。同時,在我們的研究中,腦膜瘤最易發病的部位是大腦凸面,其次為顱底、大腦鐮旁、小腦及腦橋小腦角。該結果和國內的研究[8]類似,但和國外的報道[10]有差別,這可能是不同的分類方法和不同的地區造成的。

本研究未引入分子病理,因為是回顧分析,以之前分類為準,第5 版WHO 分類引入腦膜瘤是2021 年新出現的。許多化學治療劑和激素療法已被嘗試,但只有適度的益處。分子遺傳分析和診斷工具的最新進展極大地增強了我們對復雜途徑的理解,并為針對特定標志物的潛在靶向治療提供了機會。舒尼替尼、貝伐單抗(VEGF 抑制劑)、依維莫司(mTOR 抑制劑)和貝伐單抗的臨床試驗結果顯示,在復發性腦膜瘤的腫瘤反應治療中有一定希望,目前,包括靶向治療、抗血管生成劑和免疫治療在內的許多臨床試驗正在研究或考慮中[13?14]。

本文是對本院單中心腦膜瘤流行病學的探究,雖然缺對乏生存率的分析和對病理分型不詳細,但是對本院腦膜瘤的發病年齡、性別和部門進行了初步分析。發病高峰年齡組為51~60 歲,男女之比為1∶3.46,主要發病部位為大腦凸面。這些研究結果為本院的腦膜瘤流行病學提供了資料,填補部分腦膜瘤流行病學數據空白,給以后工作提供依據和參考。