《金匱要略》橘枳姜湯異文考*

李楠 ,孟慶鴻 ,倪勝樓 ,陳澤霖 ,曾鳳

(1.中國中醫科學院研究生院,北京 100700;2.北京中醫藥大學,北京 100029)

橘枳姜湯是《金匱要略》治療胸痹的名方,現代臨床廣泛應用于治療冠心病、冠狀動脈粥樣硬化性心臟病等,當代中醫經方名家王三虎[1]、王付[2]在臨床中運用橘枳姜湯合方或加減化裁,均取得良好的療效。而本方在中醫古籍的記載中存在較大差異,現存《金匱要略》重要版本,以及《小品方》《新雕孫真人千金方》《備急千金要方》《外臺秘要》各書所載本方的文獻材料,在核心方證、藥量、藥用單位等方面存在諸多異文,對臨床應用及相關研究造成較大影響。筆者運用既往中醫文獻異文研究過程中所總結的方法[3],對這些異文進行考校分析,發現其具有較高的學術價值,值得深入挖掘。

1 橘枳姜湯異文概述

橘枳姜湯首見于張仲景《金匱要略·胸痹心痛短氣病脈證治第九》。在該書3種重要傳本鄧珍本《新編金匱方論》,趙開美本《金匱要略方論》、吳遷本《金匱要略方》中,橘枳姜湯的方證表述、方劑用法、方后注文相同,并作“胸痹,胸中氣塞,短氣,茯苓杏仁甘草湯主之,橘枳姜湯亦主之”“以水五升,煮取二升,去滓,分溫再服”“《肘后》《千金》云:治胸痹,胸中愊愊如滿,噎塞習習如癢,喉中澀,燥唾沫”;而在藥物劑量與計量單位方面則存在明顯出入,鄧珍本作“橘皮半斤,枳實三兩,生姜半斤”[4],趙開美本作“橘皮一斤,枳實三枚,生姜半斤”[5],吳遷本作“橘皮一斤,枳實二兩,生姜半斤”[6]。進一步考察《小品方》《新雕孫真人千金方》《備急千金要方》《外臺秘要》等書記載,發現各書方證、藥量及計量單位各有不同,部分藥物用量相差數倍之多。文章通過對這些異文的梳理分析,對本方方證與藥量等進行考證,結果如下。

2 橘枳姜湯方證考

《金匱要略》3個版本中橘枳姜湯關于適應癥的記載較為簡單,《小品方》等書均有相對詳細的描述,且內容較為相似,具體如表1所示。

根據表1,對于橘枳姜湯方證,可從以下兩個方面展開討論。

表1 不同出處橘枳姜湯方證對比表Tab.1 Comparisons of Juzhijiang Decoction formula syndrome from different origins

其一,《金匱要略》3個版本均提到了兩個方證,一是胸中氣塞,二是短氣。相比之下,其他各書進一步豐富胸中證有了并補充了咽喉證,但均未提到短氣。由此看出,“胸中氣塞”應是橘枳姜湯的主要方證。在臨床中,由于胸悶(胸中氣塞)、氣短兩個癥狀常同時出現,故《金匱要略》將兩者合并為1則條文,并提出運用橘枳姜湯和茯苓杏仁甘草湯兩種不同的方劑進行治療。由此推測,胸悶(胸中氣塞)、氣短并見者為胸痹,其中以胸悶(胸中氣塞)為主者,宜選用橘枳姜湯;以氣短為主者,宜選用茯苓杏仁甘草湯。對于這種一證兩方的現象,古代醫家多從治法、病機、證候等方面進行闡釋[11]。如尤在涇認為:“二方皆下氣散結之劑,而有甘淡苦辛之異,亦在酌其強弱而用之。”[12]又如張璐從病位角度出發,提出“一以疏利肺氣,一以疏利胃氣”[13],指出橘枳姜湯病位在胃,以除胃中水飲為要。

其二,從字義來看,《小品方》等四書方證中的“愊”表示心緒郁結,如《后漢書·馮衍傳》“愊憶猶郁結也”,唐代訓詁學家顏師古注云:“愊憶,氣滿也。”在中醫典籍中,“愊”用以形容痞滿郁結,如《諸病源候論·傷寒候》“胸中愊牢”,又如《脈經卷二·平三關病候并治宜第三》“寸口脈弦,心下愊愊”。由此可以看出,《金匱要略》“胸中氣塞”與《小品方》等四書“胸中愊愊如滿”的內涵基本一致。從醫理來看,由于上焦陽虛,陰邪上干陽位導致“胸痹”的發生,故在證候上表現為胸中脹滿憋悶;因胸為肺之府,胸陽不振,肺主宣發肅降的功能受限,“短氣”成為胸中脹滿憋悶的伴隨癥狀,因此橘枳姜湯的核心方證當為“胸中脹滿憋悶”。

此外,較之《金匱要略》,《小品方》《備急千金要方》《外臺秘要》三書增補了“噎塞習習如癢,喉中澀”證候,其內涵與《諸病源候論·胸痹候》“胸痹之候,胸中愊愊如滿,噎塞不利,習習如癢,喉里澀,唾燥”[14]一致。其中“噎塞”指咽喉部有阻塞感、異物感;“習習如癢,喉中澀”指咽部異物感的同時伴有咽癢、咽干。綜上所述,橘枳姜湯的方證包括3個方面,第一為胸中證候,表現為胸中氣塞,甚者有脹滿之感,同時可兼有短氣;第二為咽喉證候,表現為噎塞,咽喉部的癢與干澀;第三為口中證候,表現為燥唾,吐涎沫,其中又以“胸中氣塞”為核心。

3 橘枳姜湯藥量考

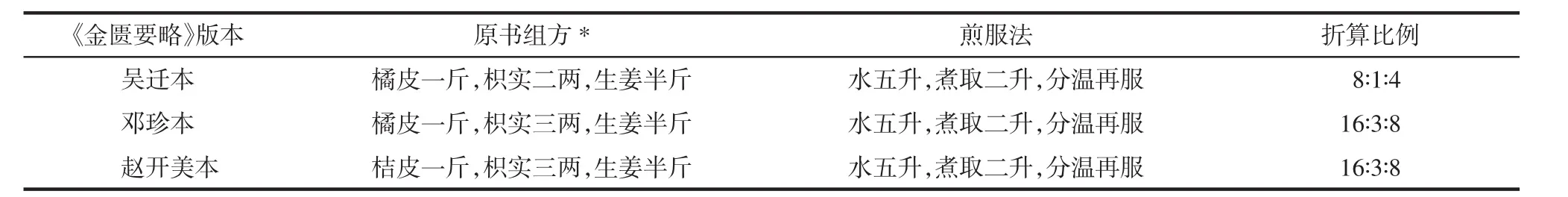

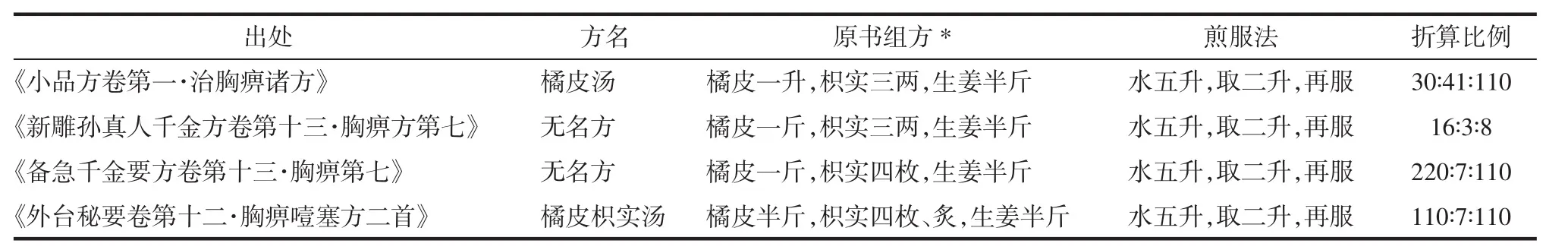

《金匱要略》3個版本和《小品方》等書中橘枳姜湯的煎服法相同,而藥物計量單位及用量的記載較為混亂,導致各藥物的比例關系相差甚大。根據《中國科技史·度量衡卷》對東漢器物考證結果[15]進行折算,發現橘皮、枳實的用量相差數倍。具體見表2、表3。

表2 《金匱要略》3個版本橘枳姜湯藥量對比表Tab.2 Comparisons of the ingredients’doses of Juzhijiang Decoction in the Synopsis of the Golden Chamber in three versions

表3 《小品方》等四書橘枳姜湯藥量對比表Tab.3 Comparisons of the ingredients’doses of Juzhijiang Decoction recorded in the four works such as Xiao Pin Fang

3.1 橘皮用量分析 各書橘皮用量包括1斤、0.5斤、1升3種記載,其中《金匱要略》3個版本均作1斤;《小品方》為1升,《外臺秘要》為半斤,其余兩書為1斤。在計量單位上,《小品方》用“升”,其余并作“斤”。根據相關研究結果[16],橘皮1升約合 30 g,與《外臺秘要》所記 0.5斤(約合110 g)、《備急千金要方》《新雕孫真人千金方》所記1斤(約合220 g)相比,均過于懸殊。

從方名及功效來看,《小品方》將本方易名為“橘皮湯”。在《神農本草經》中,橘皮“主胸中瘕熱逆氣”,與上述“胸中氣塞”之證相契合。結合其在《金匱要略》中均治肺胃氣逆,可知其當為本方君藥,故以降逆下氣為核心功效。有學者[17]認為該藥屬于藥食同源之品,量小人耐受,量大方取效。本方中橘皮用量若遠小于生姜、枳實,則難以發揮降氣功效,由此推測《小品方》中的“升”字可能為“斤”字之誤。

從字形來看,由于手寫的“升”與“斤”字形、筆順相近,極易將二者看錯或寫錯。如《備急千金要方卷第二婦人方上·妊娠諸病第四》鯉魚湯“鯉魚二升”,在《新雕孫真人千金方卷第二婦人上·妊娠病方第四》中作“鯉魚二斤”;《新雕孫真人千金方卷第三產后婦人中·雜方第八》“治子門閉,血聚腹中,生肉癥,臟寒所致方”中“生牛膝汁一升”,在《備急千金要方卷第三婦人方中·雜治第八》中作“生牛膝汁一斤”。因此《小品方》橘皮1升,應為橘皮1斤之誤。

從組方原理來看,后世醫家注重從功效強調橘皮在該方的重要地位。如《金匱要略直解·胸痹心痛短氣病脈證治第九》:“氣塞短氣,非辛溫之藥不足以行之,橘皮、枳實、生姜辛溫,同為下氣藥也。”[18]《金匱玉函經二注·胸痹心痛短氣病脈證治第九》言:“胃中實,故君橘皮以理氣、枳實以消滿,且使積滯去而機竅通。更加生姜之辛,無處不宣。”[19]可見橘皮為君藥,取其辛散理氣,以除“胸中氣塞”之主癥,是很多醫家的共識;而生姜之辛,重在宣散,為方中佐藥。按照張仲景方劑配伍規律,君藥用量往往明顯大于佐使藥。因此,橘枳姜湯橘皮、生姜用量的比例1∶1或2∶1均在合理的范圍,而橘皮用量為生姜1倍的比例更合乎張仲景配伍習慣。加之除《外臺秘要》中橘皮為0.5斤外,其他各書橘皮均為1斤,進一步說明橘皮用量為1斤的記載更為可靠。

3.2 枳實用量分析 各書枳實的用量存在3種情況,《金匱要略》趙開美本、鄧珍本作“三兩”,吳遷本作“二兩”;《備急千金要方》《外臺秘要》作“四枚”;《小品方》《新雕孫真人千金方》作“三兩”。其最大值(約合41 g)與最小值(約合7 g)相差6倍。可見以“枚”為計量單位的劑量過小,與方中其它兩味藥的比例過于懸殊,這在臨床處方中是極為罕見的。結合《金匱要略》《備急千金要方》《外臺秘要》經過宋臣整理,而宋臣對所校醫書進行調整改動的史實[20-23],“枳實四枚”在很大程度上存在宋臣校改的可能。

從版本來看,文章所據《小品方》源自日本鐮倉(1185—1333年)末期的《經方小品》鈔本。該卷以寫本形式流傳,傳承脈絡清晰,保持原著本來面目[24]。《新雕孫真人千金方》為1064年前的民間刻本,未經后人整理,內容更為接近唐本原貌[25]。從文獻來源的角度分析,此二書所記“枳實三兩”更為可靠。此外,日本《醫心方卷第六·治胸痛方第一》(該書“引文確實可信,原則上遵從原典原義”[26])指出,《小品方》橘枳姜湯枳實為“三兩”,與《經方小品》鈔本相合,進一步證實此藥量符合原貌。

綜上所述,橘枳姜湯采用橘皮1斤、枳實3兩、生姜0.5斤的劑量,在文獻角度上更為可靠;根據古今度量衡折算標準及方后煎服法,當代臨床使用本方的日用量應為陳皮110 g,枳實21 g,生姜55 g,其比例關系為 16∶3∶8。

4 結語

《金匱要略》橘枳姜湯的異文現象,充分顯示了傳世方書文本的復雜性與不確定性。初步分析異文的成因,或者由于文獻流傳過程中輾轉傳抄所致,或者與北宋校正醫書局校理醫書的方法[27]有關。值得注意的是,與西漢時期以侍醫李柱國整理醫書不同,校正醫書局以館閣官員、通醫儒臣為主導,醫官則根據需要“入局支應”以解答醫學難題[28]。此外,宋臣特別強調以儒臣身份校書。在校書過程中,面對“文理舛錯”“方證訛謬,辨論不倫”的文獻材料,他們未能結合中醫臨床與藥業實踐進行醫理方面的考量,而是以己意判斷取舍,這可能是橘枳姜湯方證及藥量產生異文的主要原因。

現有研究發現,宋臣整理醫書多有徑改之舉,如在藥名方面,將《千金要方》桂類藥物統改為桂心[29],將《傷寒論》桂類藥物統改為桂枝,又如在方劑藥量方面,如枳實薤白桂枝湯藥量,《金匱要略·胸痹心痛短氣病脈證治第九》作“厚樸四兩、薤白半斤”,《備急千金要方卷第十三·胸痹第七》作“厚樸三兩、薤白一斤”。類似文本差異給現今臨床及相關研究造成極大的困惑。對于今人而言,方劑劑量是古方今用的關鍵性、源頭性問題,迫切需要綜合文獻學、版本學、傳統語言學等多學科知識,結合中醫“理—法—方—藥”的研究方法,從文獻流傳的歷時性與宋臣校書的共時性兩個維度,對相關材料進行考釋辨別與醫理推敲,做出判斷與取舍,最大程度增加張仲景方文獻的完整性與正確性。筆者認為,應以國家中醫藥管理局發布的《古代經典名方目錄》為契機,做好頂層設計,在扎實做好文獻考證的基礎上,分期分批對經典名方進行臨床驗證,以期最終確定其標準化的使用規范。