旅游視域下麗江白沙古鎮的保護與發展

云南藝術學院設計學院 黃婷媛 森文

1 麗江白沙古鎮的發展概況

隨著人民物質生活水平的提高和對精神文化的追求越來越高,具有深厚歷史文化底蘊的傳統村鎮不僅是居民地理上的故鄉,也是游客心目中文化的故鄉[1]。白沙古鎮是一個納西文化豐富的旅游景點,位于云南省麗江市玉龍納西族自治縣白沙鄉。最早的時候人們將白沙古鎮稱為白沙古街,納西語叫“崩時知”,“崩時”意為“白沙”,“知”意為市集,俗稱“街子”。唐宋時期,木氏土司先祖尤氏擔任白沙部落酋長,在白沙建治所,還修建了麗江壩最早的貿易集市白沙街。白沙古鎮不僅是納西族的古都,還是世界級文化遺產“古納西王國”之都。唐宋時期白沙古鎮是麗江政治、經濟、商貿的中心,也是納西文化的發源地之一,納西族木氏土司在白沙積累了規劃城鎮的寶貴經驗。

2 旅游視域下麗江白沙古鎮的現狀分析

白沙古鎮在旅游發展中存在諸多問題。首先,房屋出租情況嚴重,村民對民族文化、古鎮保護與發展的意識相對薄弱。近幾年,白沙古鎮在發展過程中引來了不少省外商人在此做生意,根據實地調研發現,外來商人會向白沙古鎮原住納西村民租房,由于大部分村民對民族文化、古鎮的保護與發展意識相對薄弱,導致很多原住村民看到這樣的商機,紛紛將自己的房子出租,如圖1 所示。看似簡單的出租關系,實則該問題是值得人們關注的。據了解,少部分原住的納西村民將自己的房屋出租后,大多選擇搬到周邊村子生活,這樣可能導致白沙古鎮的原住村民越來越少,一旦原住民搬出白沙古鎮到周邊村子生活,很可能導致白沙古鎮面臨文化的停滯或者緩慢發展的情況,因為當地納西民族文化的發展離不開人,原住納西村民搬走將意味著文化也會隨著一起轉移,并且租房的商人只是看準了當地的發展機遇及經濟效益,租到房后難免會對房屋進行局部改造,這意味著納西特色建筑會受到一定程度的破壞。

圖1 白沙古鎮出租情況

其次,從旅游發展模式來看,白沙古鎮的發展面較窄,沒有打開多種發展模式,旅游商品缺乏獨特性和創新性。根據白沙古鎮里面的商品售賣情況發現與其他古鎮的商品區別不大,不容易讓游客在旅游的過程中體驗到獨特的旅游體驗。白沙古鎮內部的裝飾品、扎染、服飾、銀飾、皮革、咖啡店、客棧等分散在古鎮中的不同街巷之中,到目前為止暫時沒有發現具有地方特色的文化創意產品、紀念品及高端產品。在發展模式方面大部分以小作坊的形式進行加工,沒有成體系的加工環境,農副產品的品牌化也不夠突出。

最后,建筑外立面整體性意識不夠。調研發現,從白沙古鎮入口到商業主街道再到周圍的小街巷整個建筑外立面墻體缺乏整體性意識,各種裝飾材料和涂料的使用,使得古鎮整體不協調,造成這樣的情況主要有兩方面原因:第一,為了建筑外立面好看,忽略了單個建筑外立面與古鎮建筑外立面的整體性,如圖2 所示;第二,商鋪在設計風格時只考慮了個體建筑室內外的美觀性和設計風格的整體性,以及所帶來的經濟效應,忽略了與古鎮大環境的整體性,如圖3 所示。

圖2 白沙古鎮小巷

圖3 白沙古鎮主街商鋪

3 旅游視域下麗江白沙古鎮的旅游資源分析

3.1 人文景觀旅游資源

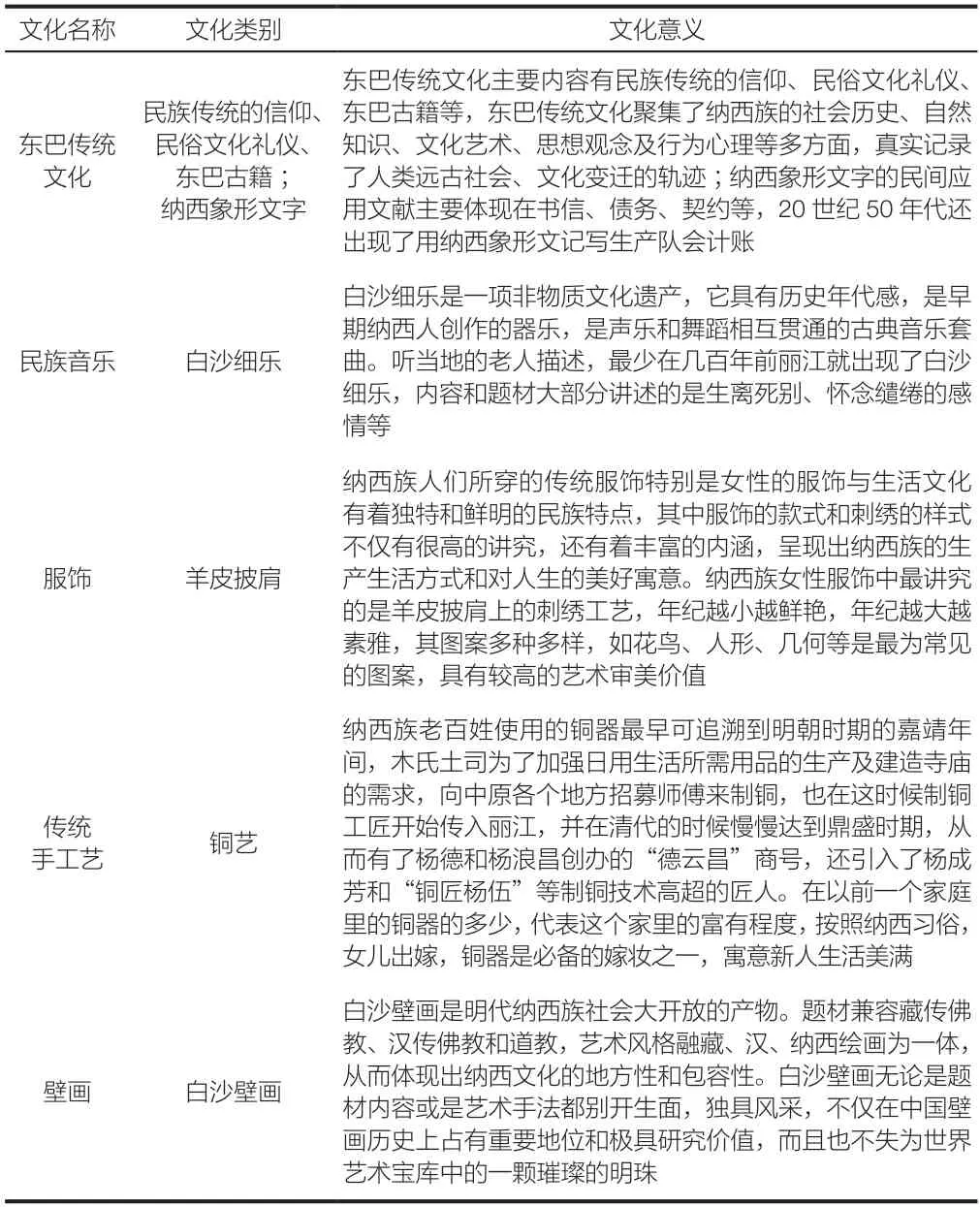

我國多樣的人文景觀背后所蘊含的人文歷史,表達了自古以來這片土地上的人類意志與精神寄托,具有極大的歷史文化價值[2]。白沙古鎮文化底蘊深厚,因為云南是一個多民族共存的旅游大省份,而麗江又是云南旅游的重要組成部分之一,主要以納西族為主,擁有極為豐富的納西文化。根據調研羅列了白沙古鎮所擁有的人文景觀旅游資源匯總表,如表1 所示。

表1 白沙古鎮人文景觀旅游資源匯總

3.2 自然風景旅游資源

自然旅游資源是自然地域綜合體的景觀形態表現,是由多種地理環境要素綜合作用而形成的,其中最重要的要素有地質、地貌、水文、氣象、氣候和生物等[3]。白沙古鎮地處麗江市白沙鎮內,地理位置相對平坦,北邊近玉湖村、東巴王國、玉水寨及玉龍雪山,南近束河古鎮[4],該地從地理位置上看相對優越和便利。白沙古鎮周圍有農田,田園風光相對宜人,并且光照水源充足,青龍河為白沙古鎮提供了良好的水源基礎,村鎮沿河流南北縱向發展,形成南北長東西短的形態。該地除了人文景觀旅游資源豐富以外,其自然風景旅游資源也十分豐富,為此文章從氣候、海拔、植物、果樹林木種植等角度羅列了白沙古鎮所擁有的自然風景旅游資源匯總表,如表2 所示。

表2 白沙古鎮自然風景旅游資源匯總

麗江白沙古鎮具有悠久的歷史印記,無論是民族文化資源還是自然風景都為白沙古鎮旅游的保護與發展奠定了穩固的根基。同時旅游資源的整合,也是旅游資源深度挖掘的重要方法,為旅游的保護與發展提供了更好的路徑[5]。

4 旅游視域下麗江白沙古鎮的保護與發展策略

4.1 保護與發展民族文化

文化傳承最核心的問題就是文化的民族性。文化是人類適應生存環境的社會成果,為人的社會群體所共享,所以文化與民族不能分離[6]。首先,麗江地理位置獨特,地處云南、四川、西藏等地的核心地區。東巴文獻古籍和麗江古城及三江并流,陸續獲得世界文化遺產和記憶遺產及自然遺產。其次,納西傳統文化豐富,文化底蘊深厚,包含木氏文化、東巴文化、建筑文化、民族文化、傳統節慶、民間曲藝、民間工藝、白沙壁畫,白沙古鎮又是古納西王國之都。文化不僅是“除舊立新”,更是“推陳出新”或者是“溫故知新”[7]。所以在自覺保護和文化傳承及發展方面亟需完善。最后,麗江白沙古鎮大部分是納西族,生活在這樣民族環境中的人對其自身文化應該有“自知之明”擁護和認可本民族的優秀傳統文化,這里的“自知之明”指清楚本民族文化的歷史、發展過程,以及本民族文化的特色。提高一個地區的民族文化保護與發展必須提高人們的文化自覺,促進人們分析民族文化及反思民族文化的優劣勢,從而進行文化的保護與傳承發展。

4.2 開發豐富的體驗項目并擴寬發展模式

從旅游需求角度看,隨著體驗經濟的延伸,大眾旅游時代傳統的觀光型旅游項目已無法滿足當前游客的需求,游客在旅游活動中更傾向于可參與體驗的旅游項目[8]。白沙古鎮針對旅游的體驗模式相對單一。首先,通過前期調研分析、歸納、總結出白沙古鎮的發展模式大致有以下特點:第一,從文化資源角度去看,包含了建筑文化、傳統文化、民族文化、民間曲藝等。從現有的物質文化空間的角度去看,包含了物質空間、古民居、河流、商業街等。第二,目前白沙古鎮面臨文化特色不突出、小作坊式的加工方式導致商品加工銷售方面相對較窄。古鎮內有首飾品店、咖啡店、服裝店、白沙錦繡藝術院、彭萍大師刺繡藝術、東巴扎染體驗館、崩石納西傳統手工刺繡世家、白沙壁畫等,還有云南省省級非物質文化遺產積善銅藝,如圖4 所示。針對上面兩種情況分析,可以嘗試從以下方面去盤活當地的文化資源:第一,從民族文化角度出發,合理開設文化的展示和文化表演活動,增加文化豐富性及體驗性;第二,從民間曲藝角度出發,可以采取白沙細樂的教學方式,加演奏及表演的方式讓更多人游客和本地住戶去了解和體驗;第三,從民間工藝品的角度出發,可以考慮工藝教學的傳承及工藝品的展覽加擴寬銷售渠道等,讓更多人知道當地的手工藝特色;第四,從白沙壁畫的發展角度出發,可以考慮研發一些關于壁畫的衍生品或者設計一些展銷空間進行售賣相關的商品,如文化創意商品、具有地方特色的旅游紀念品等;第五,從產業和文化的角度出發,在白沙古鎮入口能看見很多老人在樓梯上售賣自己耕種的農產品,如圖5 所示。農產品包裝缺乏文化特色,可以結合當地的文化元素進行農產品包裝設計。

圖4 白沙古鎮積善銅藝

圖5 白沙古鎮自售農產品

4.3 加強建筑外立面的整體性

整體性是指建筑的體量、風格、色彩、材質的統一[9]。在分析整體性原則之前,可以對麗江民居傳統形式的形成有一定的了解。首先,納西族的傳統民居追溯到最早的時候是木楞房的形式,到明代以后陸陸續續地開始出現了瓦房的建筑形式、再到清初又出現了磚木結構的瓦房形式,最常見的格局形式是“三坊一照壁”[10]。其次,白沙古鎮與大研古鎮有所不同,白沙古鎮冬天比大研古鎮寒冷,原因在于獅子山為大研古鎮擋住了寒氣,而白沙古鎮沒有大山做天然的屏障,通過兩個古鎮的對比,我們能夠明顯地發現白沙古鎮的墻體比大研古鎮的墻體要厚很多。所以,從白沙古鎮建筑外立面的整體性進行了觀察和分析,通過實地考察發現白沙古鎮建筑外立面存在多種不同風格、裝飾圖案及裝飾材質,一定程度上失去了原有納西族的建筑文化與建筑形式,在這樣的發展趨勢下,應對傳統民居的形象進行修復和完善,在完善的過程中應考慮當地的地形、氣候及建筑與周圍環境的整體協調性。從游客的角度來說,視覺體驗是最直觀地了解方式,而建筑也是視覺體驗中的重要組成部分,建筑外立面的整體性能更好地讓游客識別這個民族的建筑特點。從居民的角度來說,完善居住環境的同時還能提高人民生活的幸福感。

5 結語

麗江的歷史遺存眾多,居住著以納西族、白族、傈僳族為主的十余個少數民族,具有絢麗且多姿多彩的少數民族風情。此外,麗江還是全國生態環境保護最好的地方之一。所以文章選取云南省麗江市玉龍納西族自治縣白沙鎮的白沙古鎮作為研究的對象,通過實地考察對白沙古鎮的保護與發展提出了相應的發展路徑及思考,試圖通過分析其旅游資源找出適合白沙古鎮保護與發展的切入口。以期從保護與發展民族文化、開發豐富的體驗項目并擴寬發展模式、加強建筑外立面的整體性等方面提出相應的設計策略,以期為白沙古鎮的保護與發展提供一定借鑒。