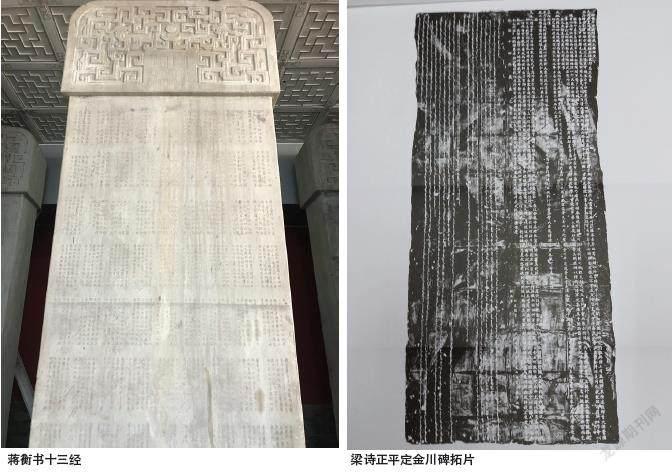

北京孔廟御制碑中的書法

黃茜茜

北京孔廟是元、明、清三朝皇帝尊奉孔子、舉行祭孔典禮的地方,大成門內外所立的御制螭首龜趺碑,均配有碑亭。形制多為長方形,碑額篆字,正文與題名楷書,滿漢合璧。碑文內容記述興建修繕孔廟、尊孔、祭孔的政治禮儀活動及清代帝王平定邊疆叛亂的史實。從這些帝王與名家書丹御制碑中,我們可以一窺清代御制碑書法的風貌。

清代帝王注重通過碑石垂訓萬民,宣揚治國理念及政治思想。提倡端正、規范的書風以便與當時的政治文化需求相適應,清代帝王書法的總體特征是雍容雅正,盡顯皇家威儀。雖然自書體來看,篆隸楷行均有,但總體風格較為統一,筆法嚴謹端雅,法度謹嚴,是董書的書卷氣之下,師歐、師趙、師柳的微妙變化。

平定朔漠告成太學碑

愛新覺羅·玄燁(1654—1722),即清圣祖,“康熙”是他的年號。康熙皇帝從師于沈荃,沈荃則是取法于董其昌。受沈荃的影響,康熙皇帝的書法具有精致飄逸、中和雅正的章法布局,講求法度,楷法勻凈、工穩,中規中矩的特點。《書林紀事》中贊揚康熙皇帝“圣祖好學工書,尤愛董其昌筆”。在康熙皇帝的推動下,滿朝形成了學董書的潮流。

立于北京孔廟的第一通“告成太學碑”是康熙四十三年的《平定朔漠告成太學碑》。碑文講述康熙皇帝在接受儒家思想的前提下,為自己武力征戰朔漠作了解釋。康熙御書碑屹立于天下文廟這個特殊的文化空間,借助此途徑對皇權書法審美進行社會化傳播。

平定青海告成太學碑

愛新覺羅·胤禛,即清世宗,從存世墨跡來看,雍正受其父影響,書法取法于趙孟頫和董其昌,其擅長楷書、行書,書風雅致遒勁,暢朗嫻熟。《木葉厱法書記》載:“世宗宸翰規模晉唐,奄有眾美,其用破塵居士小璽者,則在潛邸時書也。”雍正三年撰文并書《平定青海告成太學碑》,滿漢合璧。用筆游刃有余,文雅遒勁。

御制平定準噶爾告成太學碑

愛新覺羅·弘歷(1711—1799),即乾隆皇帝。崇尚儒學,又好題寫文詞,深受趙孟頫書風的影響,書法風格圓潤雅致、結體勻整,但風格并不突出。乾隆的書學觀念對“館閣體”書法的形成起了重大作用。其御書碑書法是其書學主張的證明。《書林藻鑒》評乾隆:“每至一處,必作詩紀勝,御書刻石,其書圓潤秀發,蓋仿松雪。”

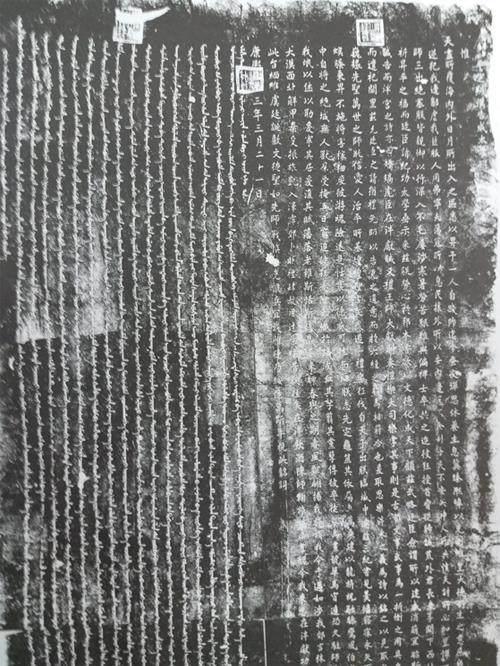

清朝政府平定準噶爾經歷了康熙、雍正、乾隆三個時期,對恢復青海、新疆、西藏、蒙古地區的行政管理具有決定性的意義,是乾隆皇帝繼述祖宗未竟之志的盛舉。《御制平定準噶爾告成太學碑》鐫刻于乾隆二十年(1755)陽歷六月,主要記載了康熙平定準噶爾貴族噶爾丹、策妄阿拉布坦武裝叛亂的概況及乾隆二十年(1755)平定達瓦齊的史實。前文后賦,詳細記錄了平準戰事的緣起、經過、結果。

平定回疆剿擒逆裔告成

太學碑

愛新覺羅·旻寧(1782—1850),即道光皇帝。道光皇帝楷書學顏真卿,點畫厚重,端正規矩,行書習董其昌,沿襲帖派風格,遒美圓勁。《木葉厱法書記》載:“宣宗正書學柳公權勁直端凝,至有法度”。道光九年(1829)御書《平定回疆剿擒逆裔告成太學碑》,墨跡中可看出其師法柳書的功底。碑文為陰刻楷書32列,首題“御制平定回疆剿擒逆裔告成太學碑文”,額篆書“御制”兩字。文中所載的時間、地點,為后人分析清軍的布陣、行軍提供了直接證據。

梁詩正與

《御制平定金川告成太學碑》

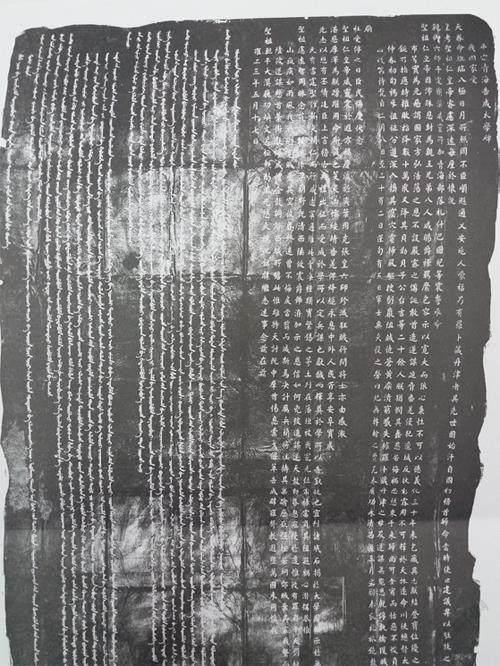

《御制平定金川告成太學碑》碑身陰陽兩面除文字部分之外均有高浮雕的行龍紋飾,碑體側面均浮雕升龍祥云。碑身有字部分高348cm、寬158cm。碑陽鐫刻滿漢兩種文字,漢文在右、滿文在左。漢文采用左書格式,陰刻楷書20列,首題:“御制平定金川告成太學碑文”,清高宗弘歷撰文、梁詩正書丹,刻石于清乾隆十四年(1749)四月一日。

梁詩正,浙江錢塘人,雍正八年進士及第,授編修。仕途上,平步青云,為官謹慎小心,忠君愛國,累官至東閣大學士加太子太傅,雖官居高位,仍淡泊名利,以儉養德,去世后進入賢良祠。梁詩正出生于書香門第,父輩潛移默化的影響,為其日后在文學和書法上取得的成就奠定了堅實的基礎。梁詩正書法深得乾隆皇帝賞識。他的書法先學柳公權,后學文征明、趙孟頫,晚年又師顏真卿、李北海。曾參加《秘殿珠林》《石渠寶笈》《三希堂法帖》的編纂工作。書法面貌受儒家思想影響,盡顯平和簡靜,不激不厲的“中和”之美。此碑書法圓融厚重,點畫精到,對于梁詩正的傳世作品更是一種補充。