為什么今天我們愛宋朝?

維舟

編者按:近年來,有關宋朝的影視作品不斷涌現,比如《知否知否應是綠肥紅瘦》《清平樂》《夢華錄》等,再到2023春節檔電影《滿江紅》,都讓人們開始更加關注宋朝,喜歡宋朝。

國學大師陳寅恪在一百年前就斷言:“華夏民族之文化,歷數千載之演進,造極于趙宋之世。”宋朝,到底是一個怎樣的時代?

一個適合普通人生活的時代

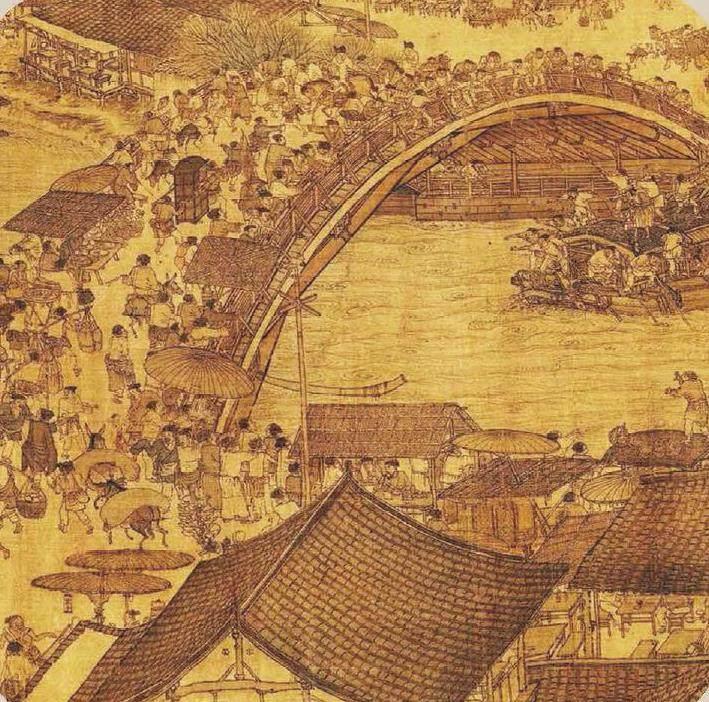

《清明上河圖》誕生于北宋絕非偶然。值得注意的是,在這5米長的畫卷上,沒有出現都城開封城任何重要的地標,相反,刻畫的都是非常平民化的城市景觀和百姓生活。

這種“眼光向下”的視角,與其說表現的是國家強盛,不如說是民間的活力,傳達出強烈的平民文化精神。

和明清皇宮不同,兩宋都城的宮室都較為簡樸,南宋臨安皇宮“修廣僅如大郡之設廳”。等級嚴格的古代服制已不再被恪守,某些衣裝只要有錢就能在市面上買到,連紐扣之類的小物件也成了商品。

在唐末坊市制崩壞后,宋朝城市里能臨街開店,自由買賣發展出競爭性的商業推廣模式,商戶打商標、抽獎、沿街告白、唱賣甚至飄色巡游都開始出現。唐代藏冰極難,但在兩宋的京城中,民間冰雪經營業極其發達,夏天市面上賣冰雪,已經是很平常的事情。

唐朝一到天黑就宵禁的規矩在兩宋時期也已取消。北宋初年,東京夜市已十分繁華,到了北宋中葉,夜市時間不斷延長,有些繁榮的商業區甚至完全取消了時間限制,通宵達旦地進行交易。

和歷朝歷代相比,宋代鑄幣量之大,是歷代之最。宋元豐元年的銅產量是唐朝高峰期銅產量的20多倍。之所以需要這么多銅,當然是因為鑄造貨幣銅錢的需求量大增。不僅如此,宋代的商業化程度也很高,大力從蓬勃興起的工商業中開辟新的財源。

宋朝工商業的稅收首次超過了農業稅的兩稅,成為中國歷史上第一個工商業發達的社會。據漆俠《宋代經濟史》研究,在南宋紹興、乾道之交,僅茶鹽榷貨一項即占49%,再加上供朝廷使用的各種雜稅(即經制錢、總制錢),非農業稅合計達逾79%。

因為榷酒、商稅有相當部分歸州縣支配,所以成為地方財政收入的重要來源,如江陵府在宋光宗時期,“全藉酒稅以養官兵”,可想而知,這就使得各地更有動力積極發展工商業。

宋代還首次允許縣治以下設市,涌現出至少1800個小型商業市鎮,“鎮”本來是軍隊駐防地點,也是從這時起成為縣以下的工商業中心。北宋時設立的景德鎮,被英國學者柯律格稱為“18世紀以前世界上最大的工業基地”。

南宋初期,宋高宗全力支持海外貿易,認為這遠比搜刮農民要好:“市舶之利最厚,若措置合宜,所得動以百萬計,豈不勝取之于民?朕所以留意于此,庶幾可以少寬民力耳。”

這樣做的效果如何?確實不錯。宋朝也爆發過不少農民起義,但其規模遠不能和其他朝代的農民起義相比,聲勢最浩大的方臘起義,也沒越出江南一帶的范圍。

宋人的觀念是:“貴賤雖殊,人則一也。”因此,宋代皇族不像明代諸王那樣有那么多特權,特別是宋太祖子孫,到北宋末年已寂寥無聞,僅同民庶。

沒有背景的平民在宋代確實遠比在唐代更有機會出頭:《宋史》有傳的官員46.1%出身寒門。這種做法極大地釋放了社會活力,尤其是激發了士人的主動性。用學者揚之水的話說,“兩宋是養育‘士’氣、即士大夫之氣韻的一個黃金時代”。

但是,這樣一個宋朝,怎么就成了“積貧積弱”的象征?

宋朝為什么會滅亡?

宋朝之所以長期被稱為“弱宋”,主要是因為武力不競。雖然當時也有不少士人想著“盡復漢唐故地”,但更多人覺得這不切實際,他們基于前朝的歷史教訓和理性計算,認定“大一統”即便能做到,也是得不償失的——漢武帝驅逐匈奴、擴張疆土的代價是“海內虛耗,戶口減半”,隋唐帝王開疆拓土的結果,也是要么覆亡(如隋煬帝),要么陷入藩鎮之亂(唐末)。

趙宋家法一貫提防武將、轉而“以文制武”,根源就在這里。在宋人眼里,那些塞外的不毛之地,就算收復了也沒多大價值。在商品經濟發展之后,似乎和平也能花錢買到,所以當時雖然對遼金付出恥辱性的“歲幣”,但從成本效益來考慮簡直九牛一毛。

北宋向遼每年給予銀10萬兩、絹20萬匹,后來再各加10萬兩/匹,這些錢,范仲淹在1042年就曾說過,還不及越州(現紹興)的財政收入多;王旦、富弼等大臣也都說,付給遼朝的歲幣不及每年軍費開支的百分之一二,用小錢換取息兵,完全是一筆劃算的買賣。

宋朝的經濟實力遠遠超過其北方的對手,戰場上打不過,但打貿易戰是碾壓式的。

比如金朝,北方因為幾乎不產茶葉,每年買茶流入南宋的錢就達到百萬貫,歲幣差不多又回到了南宋,以至于金朝許多官員紛紛要求朝廷禁茶。

叉比如西夏立國后,宋軍打不贏,改用禁止青鹽的貿易戰制裁,結果是西夏國李王元昊稱臣,請求每年賣十萬斤青鹽給宋朝,不然西夏就要“經濟破產”了。

從經濟合理性的角度來看,于宋朝而言,獲得和平的成本似乎小得多。然而,這—設想卻有—個重大漏洞,那就是它依賴于—個穩定、和平的外部環境。

宋朝的滅亡,既不是由于皇族內亂、藩鎮割據,也不是因為農民起義,純是因為外敵武力太強:北宋不幸遇到了女真,南宋則亡于蒙古。當它自身缺乏力量,外交和經濟手段又無法贖買到和平時,喪鐘就敲響了。

這不僅僅是宋朝的悲劇,也是中國歷史上反復出現的一個問題:雖有強大的經濟和龐大的人口,卻難以在危急時刻轉化為軍事力量。

唐朝的府兵制曾建立赫赫戰功,一直為后人稱道,然而對普通百姓來說,府兵制下當兵者雖然免去賦稅義務,但也沒有軍餉,連隨身武器都要自備;宋朝的募兵制常被詬病養了百萬“冗兵”,但軍隊也真正成了一個開放的職業,正如軍事史學者曾瑞龍所說的,宋朝“以政府掌握大量稅收來招募軍隊,實遠較世兵制及國家部曲性質的府兵制接近現代概念,視之為近世的特征,并無不可”。問題是:為什么明明更“現代”的事物,在現實中卻無法戰勝看起來更“落后”的東西?

在冷兵器時代,以步兵為主體的宋軍要想在戰場上擊敗遼、金、蒙古這些北方游牧民族的騎兵,為數不多的希望之一,是升級軍事科技。宋朝的科技也確實相當發達,古代四大發明中,指南針、火藥和印刷術都是在宋代誕生或開始大規模應用。

但當時像槍炮這樣的熱兵器還處于很初級的階段,更通用的是強弩。宋軍對遼騎兵的野戰記錄證明,弩炮曾發揮相當的殺傷力,南宋初年和尚原、仙人關兩次大戰,宋軍都依靠密集的弩箭擊敗女真騎兵。

不過,弩炮的機動性較差,且弩越強就越笨重,因而它利于防守,卻不利’于在開闊平原地帶的快速進攻。這與北宋初期崇尚野戰的軍事傳統背遭而馳,在試圖收復幽、燕兩州的對遼戰爭中,“宋軍在使用武力時傾向于快速突擊,及對準敵軍政治中心,發動風險偏高的決定性戰役,而未能發揮在持久戰中社會穩定及經濟較為繁榮的優勢”,最終在飽受挫敗后不得不承認宋遼對峙的現實。

宋朝沒有力量在危機四伏的環境中獲得一個安全的外部環境,而沒有了和平,文化和經濟就會迎來危機。

摘自微信公眾號“硬核讀書會”