課程思政視域下初中物理“科學態度與責任”素養的培育研究*

張 艷 柳 旭 毛靜文

物理學作為人類科學文化的重要組成部分,蘊含著豐富的科學家精神、愛國情懷和環保意識等思政元素。《義務教育物理課程標準(2022 年版)》(以下簡稱“新課標”)明確規定“科學態度與責任”是核心素養目標,并對學科育人功能進行了教育性詮釋。因此,教師可依據新課標,探討初中物理科學態度與責任的培育對策,達成核心素養目標。

一、課程思政視域下初中物理科學態度與責任素養的內涵

如何深度理解新課標對“科學態度與責任”的內涵界定,關乎物理教學的有效性。下面從科學本質、科學態度和社會責任三個維度進行詮釋。

(一)科學本質

科學本質是對客觀世界本質的正確描述與解釋,是對科學本身全面的、哲學性的基礎認識。[1]初中物理課程中的科學本質主要包括:一是科學知識的本質,認識到物理學是對自然現象的描述與解釋;二是科學探究的本質,認識到物理學是基于人類有意識的探究而形成的;三是科學事業的本質,認識到物理研究是建立在觀察和實驗基礎上的創造性工作。

(二)科學態度

科學態度指個體在面對人或事物時積極正向的心理品質。初中物理課程要求的科學態度主要有:一是求知的態度,崇尚科學,樂于思考,具有探索自然的好奇心和求知欲;二是求實的態度,能總結成功與失敗的原因,嚴謹認真,實事求是;三是求真的態度,有克服和戰勝困難的決心,不迷信權威,敢于追求真理。

(三)社會責任

社會責任指社會主體對自我、他人及社會所承擔的職責和使命。[2]初中物理課程要求的社會責任主要包括:一是對自己和他人的責任,遵守科學倫理,尊重他人,尊重規則;二是對國家和社會的責任,具有實現中華民族偉大復興的責任感與使命感;三是對環境和資源的責任,能關注科技對自然環境的影響,有保護環境的意識。

簡言之,科學態度是學生具備的基本科學素養。科學本質和社會責任是學生需要遵循的情感道德規范。[3]對于一線教師認識與把握內涵至關重要,這是挖掘課程思政元素,深入推進學科育人的前提基礎。

二、課程思政視域下初中物理科學態度與責任素養培育困境及溯源

(一)“重智輕育”的教學觀念有待改變

傳統物理教學的內容體系與教學模式更多的是注重于知識點的講解與應用。[4]在大多數初中物理教師的教學觀念里,教學主要是向學生傳授物理知識及技能,教師較少意識到如果不關注學生對科學知識本質的認識與把握,缺少對物理學史、科學家故事等育人元素的深度挖掘,會導致知識傳授、能力培養與價值引領之間失去平衡。

(二)教學內容育人連續性與操作性不強

當前,部分教師挖掘史料的能力較弱,對科學態度與責任的內涵及蘊含的育人元素缺乏較為全面、深入的了解,沒有完全掌握科學態度與責任素養培育實施策略,致使其在平時授課中可能只是偶爾或無意識地滲透思政內容和思想,沒有把育人與育智進行有機融合,缺乏系統化的考量和連續進行育人的動力。

(三)初中生群體認知的特殊性需要關注

中學階段是學生品德發展的關鍵時期。在這一階段學生有兩個明顯特點,一是排斥心理較強;二是自主意識較強。在教學中教師往往容易忽視初中生群體認知的特殊性與育德方式的內隱性,有時采用簡單粗暴和生硬灌輸的方式,導致部分學生產生逆反心理。

(四)“分數第一”的考試評價亟須改進

在初中物理教學中,教學評價的重心是學生對物理知識和技能的掌握,這種考核的結果最終指向學生的考試分數。易使“分數第一”成為衡量學生學業成就的單一標準。可見,為了更好地回應國家課程育人的訴求,教師需要采取行之有效的對策,達成物理課程思政育人目標。

三、課程思政視域下初中物理科學態度與責任素養的培育對策

基于以上困境緣由及新課標解讀,初中物理教學要想有效落實科學態度與責任素養目標,發揮物理課程思政育人功能,就必須將思政元素與教學目標、教學內容、教學方式和育人評價體系進行有機融合,變革課堂教學。

(一)設計情境化的教學目標

在初中物理教學中創設真實的情境有助于學生更好地形成科學態度與社會責任。當前,科學態度與責任的教學目標設計存在目標指向模糊、聚焦不夠、操作性不強和流于形式等問題。因此,教師可根據教學目標的ABCD 模式設計具有情境化的教學目標。[5]例如,對科學本質教學目標的表述,可采用“行為條件+行為動詞+科學本質”的表述形式,如:“通過觀看我國第一顆人造地球衛星‘東方紅一號’發射的視頻,認識到科學家們從衛星研制到成功發射歷程的艱辛。”此目標表述就可體現對學生科學本質認知情況的要求。

(二)整合體現思政元素的初中物理教學內容

教學內容是落實科學態度與責任素養的重要抓手。因此,教師需要具備挖掘教材育人素材的能力,使內容不僅體現物理知識,還能體現知識背后隱藏的歷史長度和人文寬度。

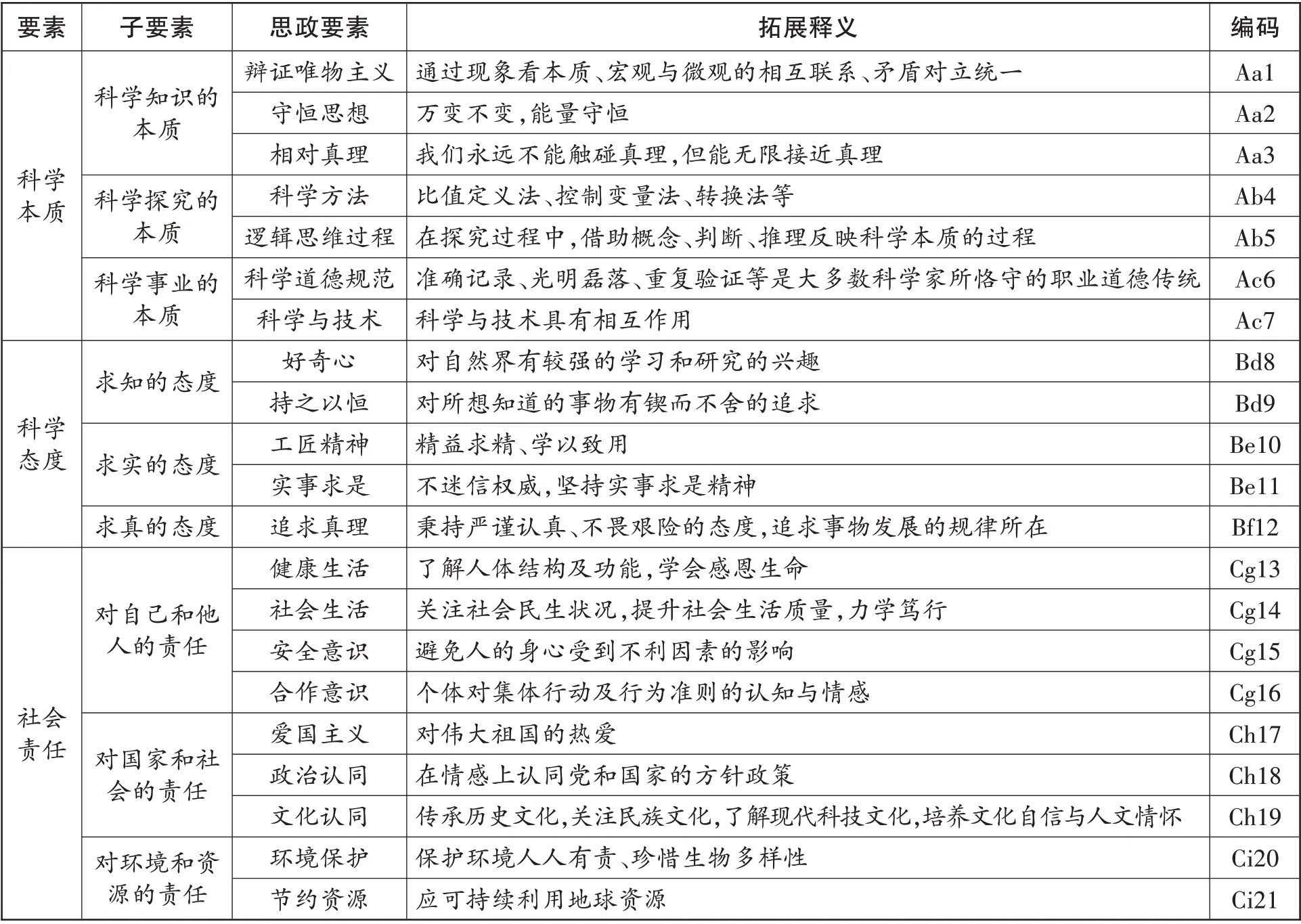

下面以人教版物理教材八年級上冊為例,運用文本分析法,將科學態度與責任素養和課程思政要素相結合進行三級編碼,詮釋課程思政要素及釋義與分布。表1 中要素編碼用大寫英文字母表示,如科學本質編碼為A;子要素編碼用小寫字母來表示,如科學知識的本質編碼為a;思政要素編碼用阿拉伯數字表示,如“辯證唯物主義”編碼為1,這樣拓展釋義中的“通過現象看本質、宏觀與微觀的相互聯系、矛盾對立統一”就可以用編碼Aa1 表示。(詳見表1、下頁表2)

由表1和表2可知,初中物理教材中蘊含著豐富的思政育人元素,教師可通過講好科學家故事,加入現代科技和融入中華文化等教學內容,培育學生的科學態度與責任素養。

表1 人教版物理教材八年級上冊思政要素及釋義

1.深挖教材內容,講好科學家故事

科學家精神是思政元素中的重要內容,教師可將科學家故事巧妙地融入初中物理教學內容中,讓學生感受到科學家求知、求實、求真的科學精神。例如,表2“測量物質的密度”的內容,在教學時教師可通過講好“科學家瑞利與拉姆塞經過多次重復精確測量,發現一種新的氣體——氬”的故事,讓學生真切地感受到科學家在進行科學研究時的鍥而不舍與嚴謹求實。

2.加入現代科技,增加民族自信

在教學中將中國的現代科學技術融入初中物理教學內容,可以增強學生的民族自信心。例如,表2 中有“激光束能夠保證隧道的方向不出現偏差”的教學內容,教師在教學時可將“中國研制了超強超短激光器”的相關素材融入該部分內容,讓學生知道該激光器對人類生產、生活的重大意義與應用價值,激發學生的民族自豪感。

3.融入傳統文化,感受家國情懷

傳統文化體現了中華民族特有的思維方式和精神標識。[6]在初中物理教學內容中融入中華優秀傳統文化,有利于增強學生的社會責任感,厚植家國情懷。例如,表2“聲音的特性”內容,教學時教師可將我國春秋戰國時期的樂器編鐘引入教學,既能加深學生對樂器發聲原理的理解,又能讓學生感受到中國古代勞動人民的智慧與傳統文化的博大精深。

表2 人教版物理教材八年級上冊課程思政素材分布

(三)創新物理教學方法

初中物理教師應發揮不同教學方式獨特的育人功能,促進科學態度與責任素養目標的有效達成。

1.以史學問題教學,培養學生對科學本質的正確認識

在物理教學中以史學問題為線索,引導學生從科學家不同的觀點中探索和發現對科學本質的正確認知。但史學內容的滲透不應僅停留在“講故事”層面,而是要利用好史學中帶有爭辯性的問題來展示科學家們進行科學研究的真實經歷。[7]教師可以運用辯證觀點,設置帶有爭議性的史學問題,引發學生思考和爭論,讓學生在分析問題、解決問題中領悟科學本質。

2.立足物理實驗教學,培養學生嚴謹求實的科學態度

科學的本質就是“做實驗”。因此,初中物理育人的重點不在物理知識本身,而在于物理問題的發現、探究和應用過程。然而,當前初中物理教學最為突出的問題便是忽視了實驗教學的育人功能,一是實驗以講代做、知行分離;二是實驗“照方抓藥”,以模仿為主。[8]學生沒有進行深入的實驗探究,自然無法形成良好的科學態度。因此,教師需要借助實驗為學生提供獨立觀察、調查與探究的機會,引領學生經歷探究過程,形成嚴謹求實的科學態度。

3.聯系社會生活實際,培養學生社會責任感和使命感

物理是一門實用性很強的學科。在初中物理教學中,教師應從社會生活中選擇與教學內容相關的教學素材,把物理知識與現代科技、社會生產和生活實際聯系起來,鼓勵學生開展實踐與思考,讓學生在關注社會生活、人類社會發展中增強社會責任感和使命感。例如,在學習“物態變化”時,教師可利用電冰箱來引導學生探究物態變化現象,也可通過讓學生制作凍豆腐、冰棒等來研究物態的變化。

(四)構建促進素養培養的多元育人評價體系

新課標強調要發揮物理課程評價的育人功能,構建主體多元、方式多樣的育人評價體系。針對科學態度與責任素養評價,教師可嘗試質性為主、測量為輔的多元評價方法,改進結果評價,強化過程評價,探索增值評價,健全綜合評價。[9](見表3)

由表3 可知,可以采用質性評語的形式對學生的科學態度與責任素養進行評價。評價包括自評、互評和他評三種形式,評價內容主要觀察學生在課堂小組學習、實驗探究、口頭報告等活動中典型的行為表現,評語書寫需展現學生“代表性”“典型性”“關鍵性”的行為。通過這些行為可以歸納出學生在科學本質、科學態度和社會責任方面表現出的個人特質。

表3 科學態度與責任素養評價量表

通過研讀新課標,調研初中物理課堂教學所面臨的問題及溯源,嘗試從目標、內容、方法和評價四個方面尋求課堂變革路徑,以期促進初中物理課程科學態度與責任素養的培養,真正發揮初中物理課程思政育人功能,最終形成課程思政與思政課程同向同行的育人新格局。