基于貓眼逆反射器的大范圍免調試激光器*

盛泉 耿婧旎 王愛華 王盟 齊岳 劉俊杰 付士杰? 史偉? 姚建銓

1) (天津大學精密儀器與光電子工程學院,天津 300072)

2) (天津大學光電信息技術教育部重點實驗室,天津 300072)

3) (天津索維電子技術有限公司,天津 300308)

利用具有逆反射特性的光學元件構成激光器的諧振腔,能夠賦予激光器大范圍免調試工作的潛力.本文討論了諧振激光自適應無線傳能/通信等新興應用對激光器免調試工作范圍的要求,設計了基于貓眼逆反射器的大范圍免調試激光器,采用腔內望遠鏡系統和復合腔結構分別拓展激光器的工作距離范圍和提升激光安全性.通過對激光諧振腔的穩定性分析和對貓眼逆反射器的像差分析,明確了球差和場曲導致的貓眼離焦分別是限制免調試激光器工作距離和視場的關鍵因素.實驗中通過優化光學設計補償像差,實現了端面泵浦Nd:GdVO4 激光器的大范圍免調試運轉.16.6 W 泵浦功率下,激光器接收端在1—5 m 工作距離范圍內移動和在±30°接收端視場范圍內轉動時輸出功率保持在5 W 以上,功率波動小于10%,無需重新準直調節.5 m工作距離下,在4.6°發射端視場內輸出功率保持在其最大值的50%以上,對應接收端橫向移動范圍達到40 cm.本工作明確了貓眼腔免調試激光器的設計優化原則,為相關研究提供了實驗結果參考.

1 引言

激光是最具代表性的定向能載體,基于激光實現高效、高速的無線能量和信息傳輸是研究人員長久以來的追求[1,2].近年來出現了基于免調試激光器的諧振激光自適應無線傳能/通信技術: 與圖1(a)所示的常規激光無線傳能/通信技術中通過跟瞄系統將光束投射到接收端不同,該方法中將激光諧振腔的輸出鏡與能量/信息接收端的光電池/探測器布置在一起,使得在諧振腔內振蕩、經輸出鏡輸出的激光自動投射到接收端,不再需要復雜昂貴的跟瞄系統,如圖1(b)所示.另一方面,由于激光發射端和接收端之間的傳輸光路位于激光諧振腔之內,侵入傳輸光路的物體會阻斷激光振蕩而不再受到激光輻照,因此該技術具有天然的安全性[2,3].理論上,利用角錐、球透鏡或貓眼(cat-eye retroreflector,CER)等具有逆反射特性的光學元件構成激光諧振腔后,激光器就具有免調試工作的能力,即激光器在其發射端和接收端之間的距離和相對朝向在一定范圍內變化時能保持高效工作,從而使自適應的諧振激光無線傳能/通信成為可能.

圖1 基于跟瞄的激光無線傳能(a)和諧振激光自適應無線傳能(b)示意圖Fig.1.Schematic of the (a) conventional laser power transfer based on acquisition,tracking,and pointing (ATP) system and (b)adaptive resonant beam wireless laser power transfer/communication.

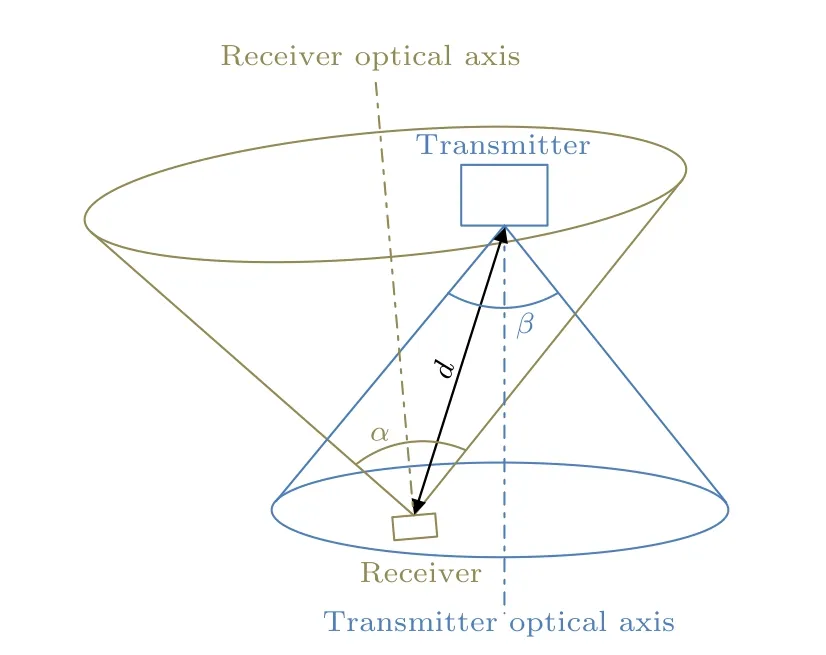

該技術由以色列的Wi-Charge 公司帶入大眾視野后即受到廣泛的關注[3,4],其后Liu 等[2,5]對該方法的應用前景進行了討論和展望.大動態范圍的免調試激光器是實現諧振激光自適應無線傳能/通信的關鍵,此處動態范圍包括工作距離、發射端視場和接收端視場3 個方面,如圖2 所示: 工作距離即包含全反鏡和增益介質的激光發射端與激光接收端(輸出端)之間的距離d;接收端視場(field of view,FoV)α指接收端自身的俯仰偏擺方向變化,其光軸未對準發射端時,接收端光軸與振蕩光路夾角的容限;發射端視場β則代表了接收端相對發射端光軸偏離的容限.激光器只有發射端和接收端互相在對方的視場內,且間距在有效工作距離范圍內時才能正常工作.

圖2 免調試激光器的工作距離、接收端視場和發射端視場Fig.2.Working distance,receiver FoV and transmitter FoV of the alignment-free laser.

在大范圍免調試激光器的具體實現方面,Lim等[6]在2019 年報道了基于半導體光放大器(semiconductor optical amplifier,SOA)增益和角錐逆反射器的免調試激光器,在1 m 的工作距離下獲得了毫瓦量級的激光輸出,并利用SOA 的寬帶增益特性和光柵色散實現了約40 mm 的接收端橫向位移范圍(約2.3°發射端視場).2021 年,上海光機所的Wang 等[7]報道了基于薄片Nd:YVO4增益介質和貓眼逆反射器的免調試激光器,在150 mm的工作距離下實現了±13°的接收端視場,接收端橫向位移范圍為約±20 mm,最大輸出功率超過10 W.2022 年,長春光機所的Zhang 等[8]報道了面向傳能應用的光泵浦外腔VECSEL 激光器,工作距離2 m 時,15 W 泵浦功率下激光輸出功率86.3 mW,接收端橫向位移容限小于10 mm.同年,Javed 等[9]報道了基于光纖增益和球透鏡逆反射器的免調試激光器,能夠在長達30 m 的工作距離下提供400 mW 的激光輸出功率,球透鏡理論上具有不受限制的接收端視場,但該方案中的光纖耦合結構在很大程度上限制了發射端視場,即使進一步通過光柵等元件引入色散也只能允許一個方向上的接收端離軸,無法實現二維的發射端視場.Liu 等[5]采用類似圖1(b)光路結構開展了實驗工作,泵浦功率為37.3 W 時,在2.6 m 工作距離內能夠產生約5 W 的激光輸出,激光功率降至接近0 時的接收端離軸量為±18 cm(發射端視場±5.1°),接收端視場未進行說明.除高校和科研院所之外,華為公司等[10]工業界的代表也有開展相關研究工作的報道.

為實現激光器的大范圍免調試工作,本文選擇以貓眼逆反射器構成激光器的諧振腔.經過分析,認為球差和場曲等像差導致的貓眼離焦是限制激光器工作距離和視場動態范圍的主要因素.通過優化激光諧振腔設計和補償像差,實驗實現了激光器的大范圍免調試工作: 在不對諧振腔進行任何重新準直調節的情況下,端面泵浦的1063 nm Nd:GdVO4激光器泵浦功率16.6 W 時,1—5 m 工作距離和±30°接收端視場內激光輸出功率保持在5 W 以上且波動小于10%,5 m 工作距離下4.6°發射端視場內激光輸出功率大于其最大值的50%.此外,采用復合腔結構降低發射端與接收端之間傳輸光路上的激光功率密度,優化了激光安全性.本文對相關實驗結果以及貓眼腔免調試激光器的設計優化原則進行總結和討論.

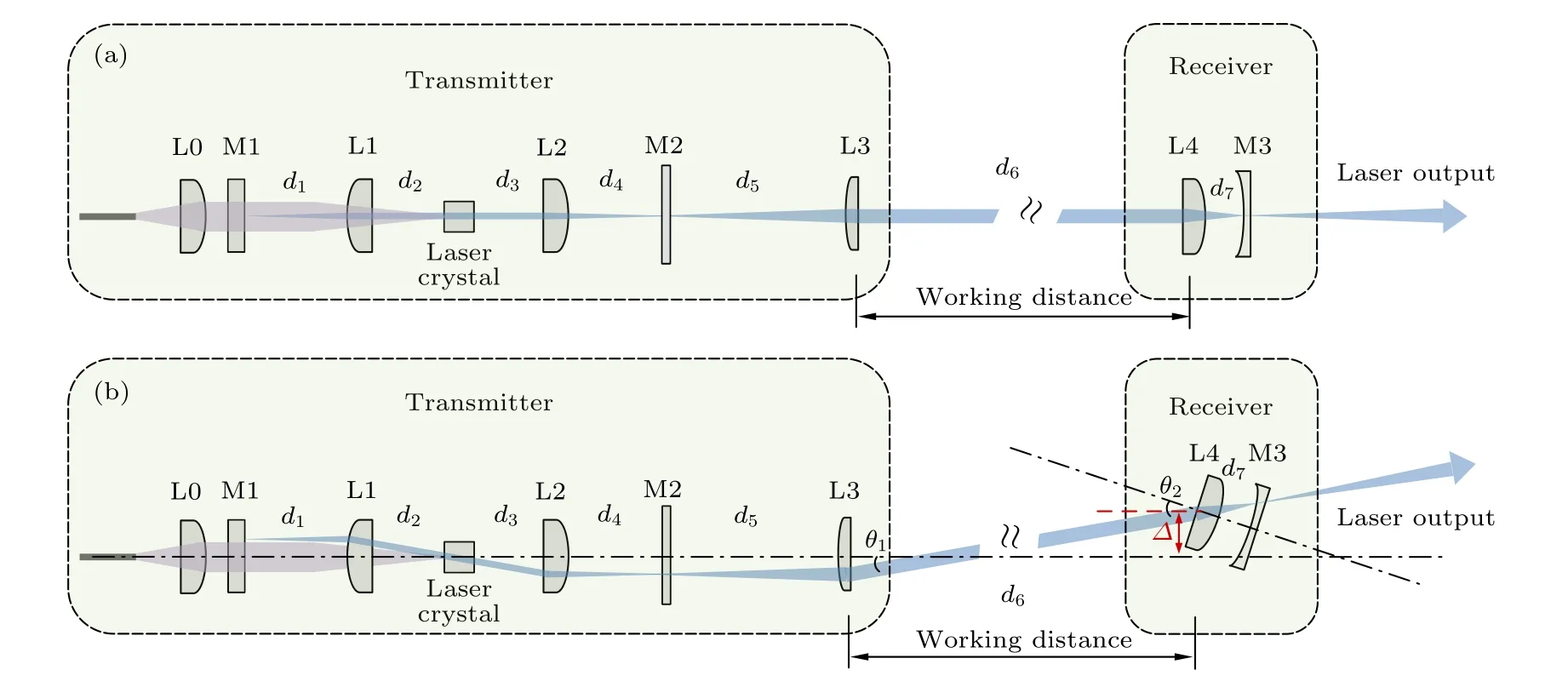

2 激光器的諧振腔設計

圖3 給出了大范圍免調試激光器的光路示意圖.光纖耦合輸出的泵浦光經過透鏡L0 和L1 準直和聚焦后入射激光晶體,實驗中所用晶體為原子摻雜濃度0.5%的a切割Nd:GdVO4晶體,尺寸為4 mm×4 mm×8 mm;激光波長1063 nm,泵浦波長為808 nm,激光晶體處泵浦光斑半徑約500 μm.平面激光全反鏡M1 與透鏡L1 構成發射端貓眼,激光輸出鏡M3 與透鏡L4 構成接收端貓眼.考慮激光器工作距離的要求以及高斯光束固有的發散特性,腔內插入兩片透鏡L2 和L3,二者間距等于其焦距之和,構成望遠鏡系統,起到對光束擴束準直、壓縮發散角的作用.腔內各透鏡均鍍有1063 nm激光增透膜.從L0 到L3 的器件構成激光發射端,L4 與M3 構成的貓眼為激光接收端.此外,腔內還在透鏡L2 與L3 相重疊的焦點處插入一片平面部分反射鏡M2,形成復合腔結構,起到降低傳輸光路上的激光功率密度、提高激光安全性的作用[4,11,12].實驗中M2 和M3 對1063 nm 激光的反射率均為40%,對應整個復合腔的等效耦合輸出透過率為約18%,Nd:GdVO4晶體的受激發射截面相對常用的Nd:YVO4晶體較小,能夠保證所用的最大泵浦功率16.6 W 下內腔部分不會單獨起振.各器件之間的距離分別用符號d1—d7表示.

圖3 免調試激光器光路示意圖 (a)接收端位于發射端光軸上且朝向發射端;(b)接收端相對發射端光軸存在偏離,且朝向與振蕩光路存在夾角Fig.3.Schematic of the alignment-free laser: (a) The receiver and the transmitter are on the optical axes of each other;(b) the receiving end deviates from the optical axis of the transmitting end,and the orientation has an angle with the oscillating optical path.

對于復合腔的參數設計,首先激光諧振腔整體M1—M3 應是穩定腔,才能形成激光振蕩.考慮M1-M2 內腔部分與M2-M3 外腔部分之間模式耦合的要求,應使內腔部分M1-M2 為臨界腔,允許以任意高度平行于光軸入射的光在其中振蕩;同時外腔部分M2-M3 為穩腔,則激光器的模式和諧振腔穩定性完全由外腔部分所決定.M2 位于L2 和L3 重疊的焦點處,與二者分別構成兩個貓眼.只有經過貓眼光瞳入射的光束才能得到較為理想的逆反射效果,損耗最小;因此當接收端相對發射端光軸存在一定偏移量Δ時,激光在發射端與接收端之間以圖3(b)所示的光路振蕩,振蕩光路與發射端光軸之間的夾角θ1由二者的光瞳位置決定,所允許的θ1的最大值即為發射端視場α.接收端自身的朝向也可能導致其光軸與振蕩光路存在一定夾角θ2,所允許的θ2的最大值即為接收端視場β.理想情況下,發射端和接收端的視場由器件的孔徑決定,而實際上由于諧振腔穩定性的要求,光學元件的像差成為更重要的限制因素.

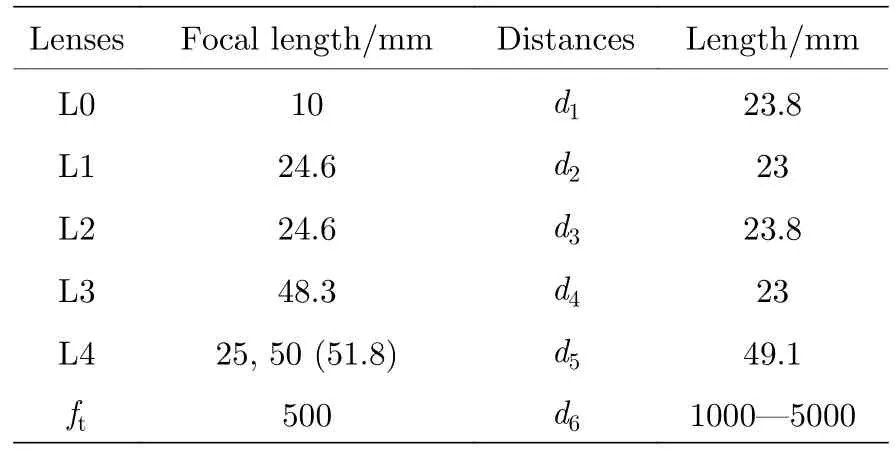

利用ABCD 矩陣計算諧振腔的穩區,對于自適應激光無線傳能的應用場景,一方面工作距離d6是一個大范圍變化的變量,另一方面考慮長工作距離對于激光準直性的要求,透鏡L3 與M2 鏡的間距d5應正好等于L3 的焦距,發射端的其他參數也應是固化的,因此需要著重考慮的是接收端貓眼間距d7和工作距離d6對諧振腔穩定性的影響.圖4 給出工作距離d6在1—5 m 范圍內變化時d7的穩區,計算中各透鏡和激光晶體的熱透鏡均近似為薄透鏡處理,理論計算Nd:GdVO4晶體在實驗中所用的最大泵浦功率16.6 W 下熱透鏡焦距ft為500 mm[13],相關參數如表1 所示.其中透鏡L1 與L2 選用一致的參數以簡化系統設計,為優化工作距離,L3 的焦距約為L2 焦距的2 倍,將L2 左側半徑約500 μm 的光束擴束到半徑約1 mm,與未加入腔內望遠鏡系統對光束擴束準直的情況相比,5 m 工作距離處的接收端光斑半徑從約3.4 mm 壓縮至約2 mm.從圖4 中可以看出,隨著工作距離d6的增大,接收端貓眼間距d7的穩區發生嚴重的窄化.當透鏡L4 的焦距f4=50 mm時,d7的穩區范圍從d6=1 m 時的50—52.94 mm收窄到d6=5 m 時的50—50.52 mm.如使用更短焦距的透鏡L4,則d7的穩區也更窄: 例如f4=25 mm,d6=5 m 時d7穩區范圍為25—25.13 mm,其寬度僅是f4=50 mm 時相同工作距離下的四分之一.因此可以預見,當激光器的工作距離較長時,d7相對其優化值的微小偏離即會嚴重影響激光器的輸出功率,甚至導致激光不能起振.從另一個角度解釋,只有合焦的貓眼才能讓逆射光與入射光的發散角一致;如果二者的發散角度不一致,相當于光束經貓眼逆射后其中的部分能量不在原來的模式中,即模式不能完全自再現,遭受了一定損耗.激光器的工作距離越長,發散角變化造成的逆射光與入射光之間的偏差也就越大,因此貓眼離焦的容限也就越小,對應d7的穩區范圍越窄.

圖4 不同工作距離d6 下接收端貓眼間距d7 的穩區Fig.4.Stability zones of receiver CER distance d7 as a function of working distance d6.

表1 計算和實驗中所用參數Table 1.Parameters used in the experiment and calculation.

3 像差的影響

理想情況下,激光器的免調試范圍僅受到光學元件孔徑的限制.光束經過較長的工作距離到達接收端時會發散成較大的尺寸,因此要求接收端透鏡有足夠的孔徑;同時,各貓眼透鏡和反射鏡的孔徑決定了視場的理論上限.但在實際工作中,球差和場曲等像差會對激光器的免調試范圍產生嚴重的限制.

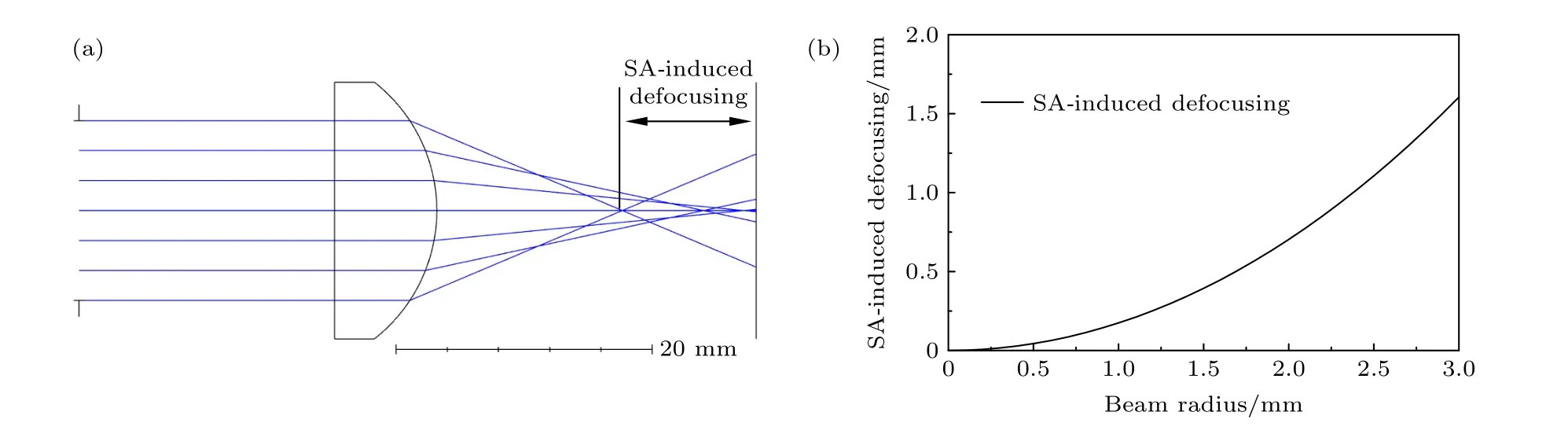

球差是球面光學元件固有的一種像差,在球差的作用下不同入射高度的光線的實際焦點相對近軸像點發生不同程度的偏離,如圖5(a)所示.而貓眼只能對合焦的光線實現良好的逆射作用,因此在球差的作用下腔內振蕩的光束中必然有部分能量離焦,不能得到逆射和形成自再現,影響腔模和產生損耗[11,14-16].在工作距離5 m 時接收端的基模光斑半徑會達到2 mm[11],光束口徑越大,相應球差越嚴重.圖5(b)給出理論計算的焦距f=25 mm 的K9 平凸透鏡的球差,也即不同半徑的光束邊緣的實際焦點位置相對透鏡理論焦點的偏移量.可以看出,當光束半徑2 mm 時,球差導致的離焦達到0.70 mm,已明顯大于5 m 工作距離下接收端貓眼間距d7=0.13 mm 的穩區寬度.根據諧振腔穩區的定義,不滿足穩定性條件時光線在腔內經過有限次往返后會逸出諧振腔,形成損耗.因此,要拓展激光器的工作距離,需要對球差進行有效的控制.

圖5 使用f=25 mm 的K9 平凸球面透鏡時球差導致的貓眼逆反射器離焦Fig.5.CER defocusing induced by the spherical aberration of a K9 plano-convex spherical lens with f=25 mm.

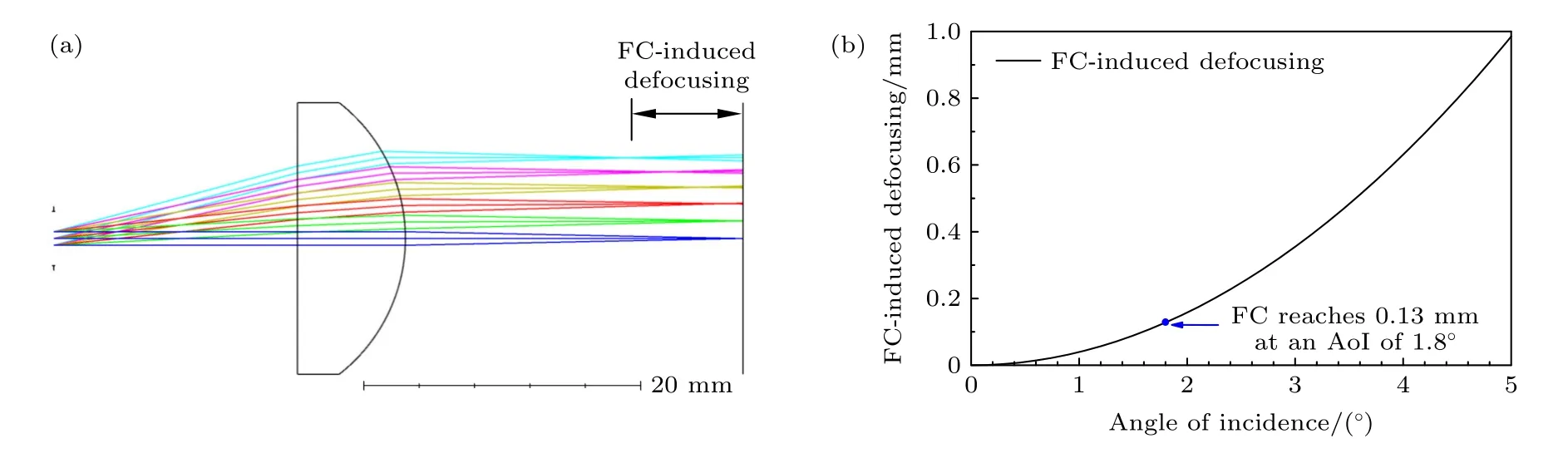

如圖3(b)所示,當發射端和接收端的光瞳所決定的振蕩激光光路與發射端和接收端的光軸存在夾角時,光束以一定角度入射貓眼逆反射器;不同角度入射光束的實際焦面既不是平面,也不是曲率半徑(radius of curvature,RoC)等于透鏡焦距的曲面,即存在場曲,如圖6(a)所示.場曲也不可避免地導致貓眼的離焦[12,17],圖6(b)給出反射鏡為平面鏡的常規“遠心貓眼”中場曲導致的光束實際焦點相對位于透鏡理論焦點處的反射鏡面的偏離量.當所用透鏡為f=25 mm 的K9 平凸透鏡時,在入射角度僅為1.8°時場曲導致的貓眼離焦量就達到0.13 mm,如圖6(b)所示,與5 m 工作距離下d7的穩區寬度相等,且離焦量隨入射角度的增大趨勢變快.因此,盡管理想情況下25.4 mm 的透鏡孔徑決定的貓眼視場超過±26°,但實際工作中場曲導致的貓眼離焦會嚴重限制激光器的視場,在長工作距離導致穩區范圍很窄時尤為明顯.為實現激光器的大范圍免調試運轉,也要考慮場曲的補償.

圖6 使用f=25 mm 的K9 平凸透鏡時場曲導致的貓眼逆反射器離焦Fig.6.CER defocusing induced by the field curvature of a K9 plano-convex lens with f=25 mm.

4 實驗結果和討論

按照圖3 的光路結構開展實驗研究,入射激光晶體Nd:GdVO4的808 nm 泵浦光功率為16.6 W.首先令發射端與接收端互相在對方的光軸上,研究激光器的工作距離特性.隨著激光器工作距離d6的增大,接收端的光斑尺寸增大,球差的影響逐漸增強,同時諧振腔的穩區變窄,導致激光輸出功率逐漸降低.接收端球面透鏡焦距f4=25 mm 時,在發射端的球差得到補償的情況下[18],隨著工作距離d6從1 m 拉長到5 m,激光輸出功率從5.95 W下降至1.16 W,如圖7 中藍色菱形曲線.當f4=51.8 mm 時,由于球差得到一定緩解,同時d7的穩區范圍相對較寬,激光輸出功率隨工作距離d6的下降趨勢變緩(黑色方塊),1 m 和5 m 工作距離下輸出功率分別為6.28 W 和4.54 W,驗證了球差導致的貓眼離焦是限制激光器工作距離的主要因素.在此基礎上,選用f=25 mm 的消球差非球面透鏡作為接收端透鏡L4,激光器的工作距離特性得到進一步提升(紅色圓圈),1 m 和5 m 工作距離下輸出功率分別為6.45 W 和5.84 W.需要說明的是,上述輸出功率是在不同工作距離d6下分別優化接收端貓眼間距d7得到的最大輸出功率.在工作距離增大的過程中,為獲得最大輸出功率需要將d7略微減小,d6從1 m 增大到5 m 的過程中,d7的變化量與其在d6=5 m 時的穩區范圍相近.考慮實際應用中整個接收端應是一個固化的整體,使用非球面透鏡L4 在d6=5 m 時優化并固定接收端貓眼間距d7后,工作距離d6在1—5 m 范圍內變化時激光輸出功率能夠始終保持在5.75 W 以上(灰色圓點),且波動小于10%,實現了激光器工作距離方面的大范圍免調試工作.

圖7 不同接收端透鏡球差條件下激光器的工作距離特性實驗結果Fig.7.The experimental working distance behavior of the laser using receiver lenses with different SA.

在接收端視場方面,當激光器工作距離較短,在幾十厘米時,采用常規貓眼設計就能夠實現僅受器件孔徑所限的較大接收端視場,與Wang 等[7]的報道類似.但是,隨著工作距離的增大,接收端貓眼間距d7的穩區變窄,場曲導致的貓眼離焦對接收端視場的限制越發嚴重.如圖8 所示,工作距離5 m 時輸出鏡RoC=f4=51.8 mm 的貓眼接收端視場(以輸出功率降至其最大值一半計)小于±3°(紅色圓點),而輸出鏡為平面鏡的“遠心貓眼”視場更小(黑色方塊),不到±2°,這也和后者的場曲離焦相對前者更嚴重的理論計算結果相符,驗證了場曲導致的貓眼離焦是限制視場的主要因素.在此基礎上,分別設計了平場非球面透鏡、反射鏡曲率半徑與透鏡像面相適配(藍色菱形)以及多鏡片改進貓眼(綠色五星)等結構來補償場曲導致的貓眼離焦[12,19],在5 m 的長工作距離下實驗實現了最大±30°的接收端視場,此范圍內16.6 W 泵浦功率下的激光輸出功率始終保持在5 W 以上,無需對諧振腔進行任何重新準直調整.得益于泵浦光與振蕩光較好的模體積匹配以及對像差的有效控制,接收端移動和轉動過程中激光輸出保持了較好的光束質量,M2在1.3—1.7 之間,接收端運動的動態過程中輸出功率也未出現明顯的波動.在發射端視場方面,設計加工了補償場曲的非球面透鏡,也使發射端視場得到大幅提升: 以輸出功率降至其最大值的一半計,5 m 工作距離下的接收端橫向位移允許范圍達到40 cm,對應發射端視場4.6°,是補償場曲之前1.8°視場的約3 倍,但仍與設計水平存在一定差距,離軸量逐漸增大的過程中光束質量也發生了明顯的劣化[18].可推測這與激光晶體熱透鏡的像差有關,后續考慮測量熱透鏡的像差并據此設計非球面透鏡進行補償,以進一步優化發射端視場.此外,晶體中振蕩激光光路的離軸導致其與泵浦光的交疊效率下降,也會在一定程度上限制發射端視場;采用更大的泵浦光斑以及長度更短的激光晶體有助于緩解這一問題,例如文獻[5,7]中基于薄片激光晶體實現了較好的發射端視場.

圖8 不同接收端透鏡場曲條件下的接收端視場特性實驗結果Fig.8.The experimental receiver FoVs with and without FC of the receiver CER compensated.

表2 歸納大范圍免調試激光器的典型實驗結果.通過分析諧振腔結構特點和光學像差,確定了像差導致貓眼離焦和長工作距離下諧振腔穩區窄化是限制激光器免調試工作范圍的主要因素,通過優化光學設計補償像差,實驗實現了激光器的大范圍免調試高效率運轉,為安全、便捷的諧振激光自適應無線傳能/通信應用提供光源支持.在1.06 μm附近波段,低成本的硅光伏電池轉換效率為約20%,InGaAs 光伏電池的效率能夠超過40%[20],相應可產生1—2 W 的電輸出功率,能夠支持大部分低功率物聯網設備的供電需求.如采用具有更高功率處理能力的薄片晶體或半導體激光增益介質,激光器的輸出功率水平能夠進一步提高,支持更多實際應用.

表2 面向諧振激光自適應無線傳能/通信應用的免調試激光器典型實驗結果Table 2.Typical experimental results of alignment-free lasers for adaptive resonant beam charging/communication applications.

5 結論

針對自適應激光無線傳能/通信等領域對于大范圍免調試激光器的需要,本文討論了激光器免調試工作動態范圍的優化要求,設計實現了基于貓眼逆反射器的大范圍免調試激光器.通過引入望遠鏡系統和復合腔結構分別壓縮傳輸光路上的激光發散角和提升激光安全性.基于腔模理論分析諧振腔的穩區,發現長工作距離下,諧振腔穩區的窄化和像差導致的貓眼離焦是限制激光器免調試動態范圍的主要因素.通過優化光學設計補償像差,端面泵浦的Nd:GdVO4激光器泵浦功率16.6 W 時能夠在1—5 m 工作距離、±30°接收端視場范圍內保持5 W 以上的激光輸出功率,5 m 工作距離時的半功率發射端視場4.6°,對應接收端橫向位移范圍達到40 cm.本工作明確了貓眼腔免調試激光器的設計要求和關鍵優化方法,實驗實現了激光器大范圍免調試運轉,為實際應用需求和免調試激光器的發展提供了理論和實驗結果支持.