基于社交虛擬實境的閩作古典家具工藝體驗

邵丹

基于社交虛擬實境的閩作古典家具工藝體驗

邵丹

(福建農林大學金山學院,福州 350002)

通過對照實驗來研究以社交虛擬實境為介導的展示系統對閩作古典家具文化學習效果的影響。招募了28位參與者(23~43歲),隨機分為對照組(視頻干預)和實驗組(社交虛擬實境干預),兩組都進行了ABA設計的前后測試,測驗內容是閩作古典家具制作流程,用錯誤率比較兩組的分數變化。采用社交虛擬實境技術的實驗組的學習效果得到明顯改善。此外,實驗組參與者對使用基于社交虛擬實境的閩作古典家具制作流程系統的態度積極。本系統對了解閩作古典家具文化非常有幫助,更有利于疫情之下傳統文化的傳播交流。希望借助社交虛擬實境技術加強閩作古典家具的保護,為地域文化軟實力的傳播和數字公共服務平臺的構建提供有價值的參考。

家具工藝;社交虛擬實境;閩作古典家具

文化遺產是人類文明的歷史遺產,直觀地反映了人類和社會發展的進步。古典家具是我國古代的重要物質文化遺產,如何行之有效地保護與傳播古典家具文化已成為當今時代重要的研究熱點之一。然而就目前情況而言,展示和傳播效果并不理想。尤其在新冠肺炎的影響下,正常的傳統文化交流模式被迫改變,傳統家具文化的傳播渠道也受到嚴重影響。另外,傳統家具展示內容單調、展示形式保守。在上海博物館或其他省市地方博物館中有關中國傳統家具的陳列展廳大都以實物展示為主,圖片文字或音頻影像資料說明為輔,內容大多數是介紹傳統家具的名稱、年代、材料、產地、工藝名稱等基礎信息,關于制作流程、使用工具、工藝實操方法等方面的展示信息較少。而且絕大部分參觀者對實物的興趣遠超過對圖片文字或音頻影像的興趣。然而,對廣大普通群眾而言,單純欣賞傳統家具實物僅能對外觀存有些許印象,相對圖片文字或音頻影像,雖然包含大量有價值的信息,但是展示形式比較枯燥,參觀者在閱讀理解和記憶上有困難。這種現象將導致中國傳統古典家具文化在一定程度上并不能有效全面地傳播,更加無法在社會隔離的大環境下有效推進傳統文化傳播與交流,當務之急必須采取適當的措施予以解決。

文化遺產的數字化保護與傳播是當前重要的研究領域,利用虛擬實境技術驅動文化遺產傳播是行之有效的方式。目前此項技術已在娛樂、教育、醫療、購物等方面取得一定研究成果和商業發展。如今全球迎來5G網絡時代,在這樣的技術和硬件背景支持下,為虛擬實境技術在社交平臺的應用帶來新機遇。目前常用的微信、微博、騰訊QQ等社交網絡平臺僅能夠支持雙方在不同場景下進行交流,而無法進行深入互動,而社交虛擬實境彌補了這一缺陷,實現多用戶在同一3D場景中溝通交流,共享資源,有潛力成為未來社交生活的一部分[1]。由2G網絡發展到5G網絡,由騰訊QQ等平面社交平臺發展到虛擬實境類社交平臺,這種迭代變化在文化遺產傳播方面將展現巨大潛力。

1 虛擬實境與中國傳統家具文化

隨著數字文化產業的發展,數字化博物館的建設已成為政府重點工程之一,正在影響和改變著博物館傳統的文物陳列模式,也為文化遺產的創新傳播提供了巨大的機遇和發展空間。隨著虛擬實境技術逐漸成熟與普及,此技術也更多地被應用于數字多媒體信息展示領域[2]。將文化遺產與虛擬實境相結合,利用虛擬實境、移動互聯網、可穿戴式交互終端等新的信息互動技術對珍貴的文化遺產進行采集、存儲、加工和展示,為文化遺產信息的保護和傳播提供了有效的方法,是現代科學技術及文化事業發展的結果。

1.1 虛擬實境

為了促進中國傳統家具文化在國內乃至國際上的普及,已有部分學者探索性地將數字技術引入傳統家具的文化傳承中,借助計算機和多媒體技術將傳統家具的資料信息、數據、工藝等進行數字化轉換,以便更好地讓參觀學習者體驗傳統家具的設計及使用情境,從而提高中國傳統家具知識的傳播力。尤其關注虛擬實境在傳統家具展示和應用中的優勢和特點,此項技術以其獨特的沉浸感、交互性和實時性探索對傳統家具保護的可行性[3]。現已在用戶為中心的設計理論和知識傳播理論的基礎上,建立了中國傳統家具文化展示傳播的數字化模式[4-5],采用娛樂化的數字交互形式展示和傳播中國傳統家具。例如,明式家具虛擬展示系統,包括明式住宅空間類型、家具室內陳設環境的虛擬漫游等功能模塊,讓明式家具更加直觀、真實地展現給用戶[6]。此外,也開發了基于虛擬實境的中國傳統榫卯結構展示系統的原型[7]。這些研究憑借模擬真實場景、虛擬交互等信息進行虛擬展示,提升用戶體驗水平和真實感,彌補傳統展示被動觀察的不足,使展示設計方式有了一個新的突破。研究的最終目的都是為了中國傳統家具文化得以在“活”的狀態下繼承和傳播。

1.2 社交虛擬實境

虛擬實境正在逐漸從孤立的個人體驗向社群軟件轉變。2018年谷歌和Facebook將這種社群軟件稱為“社交虛擬實境”,它是社交網絡與虛擬實境系統的融合。社交虛擬實境改變了人們在線互動的方式,能夠支持不同物理空間的多個用戶在同一虛擬場景中進行溝通與交流[8],用戶的語音、動作可以即時呈現在3D場景中,同時還可以享受面對面交流,語音、面部表情和動作都可以實時立體呈現[9-13],不受自然環境及地域的影響,實現真實感的社交參與。與其他網絡社交方式(微信等)相比,社交虛擬實境具有較強的社交存在感,用戶體驗更接近真實面對面的互動[14]。而且社交虛擬實境的非語言交流(手勢、行為等)方式可以通過實時捕捉呈現在虛擬場景中,使社交由平面轉向立體,不僅局限于信息共享,更注重體驗共享。此外,社交虛擬實境不僅為用戶提供了體驗式學習,也加強了協作和文化知識的交流共享。融入了更豐富的虛擬場景及多種互動形式,使用戶之間的交互更加真實自然,所創建的靈活多樣的學習內容和逼真情境,可以提高用戶的參與度和興趣,有效提升知識的傳播力度。虛擬實境在社交發展上的優勢可以為疫情期間由于空間距離的限制,造成的傳統文化交流阻斷,提供一個良好的文化傳播機會,使人們足不出戶就能實現在虛擬場景中自然的互動交流,了解中國傳統家具文化。

閩作古典家具蘊含著地方文化的精髓和生活情感,是弘揚傳統文化的窗口。但對其重視程度卻遠不及明清家具為代表的宮廷家具、文人家具。大量閩作古典家具缺乏專業的保養和修繕,導致腐蝕甚至損毀,因此,對古典家具的保護和修復是一項重要的研究工作,特別是古典家具的工藝方面,對其進行數字化保護與傳播具有一定的實際意義和應用價值。從先前研究得知虛擬實境技術雖在傳播中國傳統家具文化上有所應用,但目前仍局限于向用戶展示為主,缺少用戶與虛擬場景以及用戶與用戶之間的交流互動,在某種程度上會影響文化傳播質量。尤其在新冠肺炎疫情背景下,為了持續加強對古典家具文化的傳播力度,強化人們的保護意識,本研究從閩作古典家具文化傳播方式入手,采用社交虛擬實境技術模擬真實的古典家具制作工藝環境,促進用戶之間的文化交流,增強用戶的真實體驗感,以便在社會隔離的大環境下更好地維護傳統文化的傳播。另外,通過與視頻展示方式進行比較,旨在驗證以社交虛擬實境為介導的展示系統更有利于古典家具文化的傳播。未來希望在本研究結果的基礎上進一步優化設計促進古典家具文化遺產互動傳播的創新應用程序,為地域文化軟實力的傳播和數字公共服務平臺的構建提供有價值的參考。

2 研究方法

2.1 參與者

招募了28名參與者,年齡在23~43歲,平均年齡為32.9歲。參與者的納入標準為:視力和聽力在正常范圍內;對新技術和傳統文化感興趣。所有參與者都在知情同意后參與測試。28名(14對)參與者隨機分為對照組(=14,6女/8男)和實驗組(=14,6女/8男)。其中實驗組沒有一個參與者擅長使用虛擬現實設備。

2.2 基于社交虛擬實境技術的閩作古典家具制作流程系統

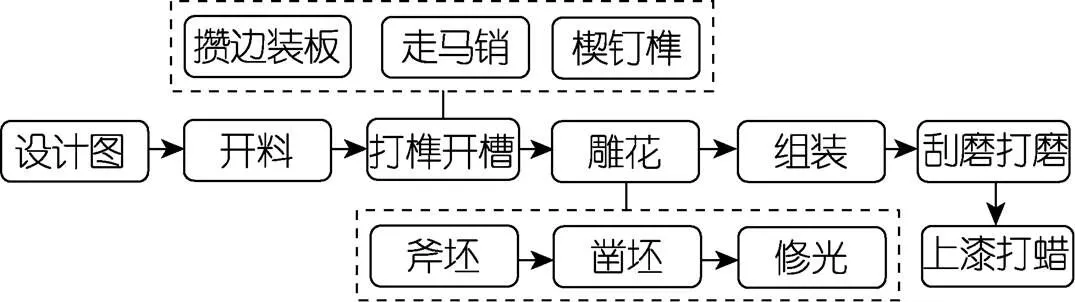

此系統的展示內容是閩作古典家具的制作流程,見圖1。閩作古典家具從設計圖到成品最終修飾環節,整個生產周期漫長,工序繁復。工藝流程中的重要環節是雕花,包括斧坯、鑿坯和修光。其中斧坯是閩作特色傳統技藝,此階段為打粗坯,是以中斧頭進行塊面切除,小斧頭進行局部形體的定位。鑿坯是指使用平鑿和圓鑿進一步刻畫圖案細節,此階段為打中坯和細坯,通過肩頂、手推方式進行雕鑿。修光是在細坯的基礎上使用小平刀、小圓刀、三角刀等工具通過削、剔、摳、刮等技法將造型刻畫得更加細致。雕刻工藝包含淺浮雕、深浮雕、圓雕、透雕等各種技法。另外,閩作家具的制作全部采用榫卯結構,使用鑿子、錘子等手工工具加工透榫、半榫、悶榫等,其中選取了古典家具常用的榫卯結構,如攢邊裝板、走馬銷、楔釘榫等作為展示內容。

圖1 閩作古典家具制作流程

閩作古典家具制作流程系統參考了《榫卯》網絡資源,使用Unity 3D創建,可以讓兩個人在虛擬環境中同時進行交流學習。該系統由兩個虛擬環境組成,大廳和太空。大廳是參與者戴上虛擬實境顯示器進入系統后首先發現自己的地方。它是由設計圖、開料、打榫開槽、雕花、組裝、刮磨打磨、上漆打蠟七個區域組成的一個普通房間,每個區域根據流程依次排開,區域之間通過手柄產生位移。各個區域都配備一個紅色按鈕,用來生成對應區域的視頻簡介,見圖2。但必須兩位用戶同時按下才能播放,目的是讓用戶協同決定,促進交流,提高學習注意力,待當前區域播放結束后通過位移進入下一流程。第二個環境是太空,分別設置在打榫開槽和雕花區域。太空是榫卯結構和雕刻工藝操作場所,除了專業名詞簡介外,同時會根據名詞出現相應的三維結構模型和工具以支持用戶實操,還有一個地球,用戶可以根據需要傳送回大廳,并繼續下一流程體驗。

圖2 3D局部空間示意圖

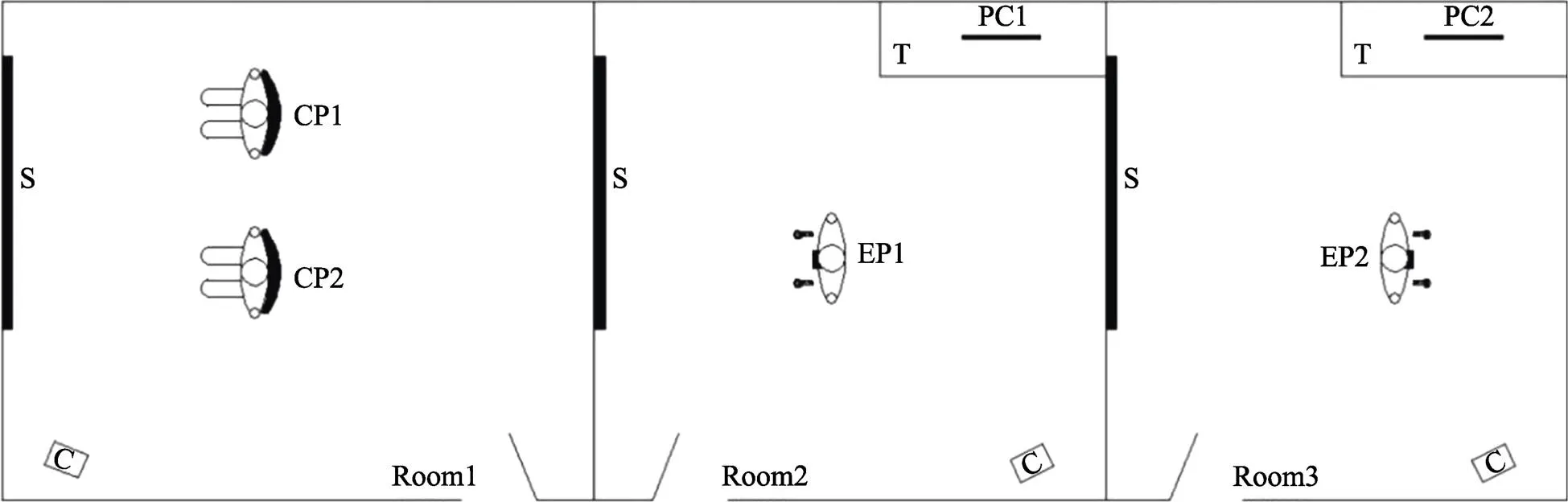

2.3 實驗環境

實驗房間的空間布局見圖3,每個房間各有一個投影顯示屏(S)和一臺攝影機(C),另外,實驗組房間(Room2和Room3)各放置一臺電腦。對照組(Room1)以視頻干預為主,使用投影儀播放,影片時長約9 min。每次邀請兩位參與者進入房間同時觀看閩作古典家具制作過程的視頻,在觀看過程中參與者可以彼此交流。實驗組(Room2和Room3)以社交虛擬實境技術干預為主,為參與者提供可視化動畫和閩作古典家具制作的三維場景空間,利用空間動向提升他們對閩作古典家具制作工藝流程的認知。每次邀請兩位參與者進入不同的房間同時開始虛擬實境體驗,在實驗過程中,參與者之間可以通過音頻、手柄等設備進行交流互動,實驗場景見圖4所示。

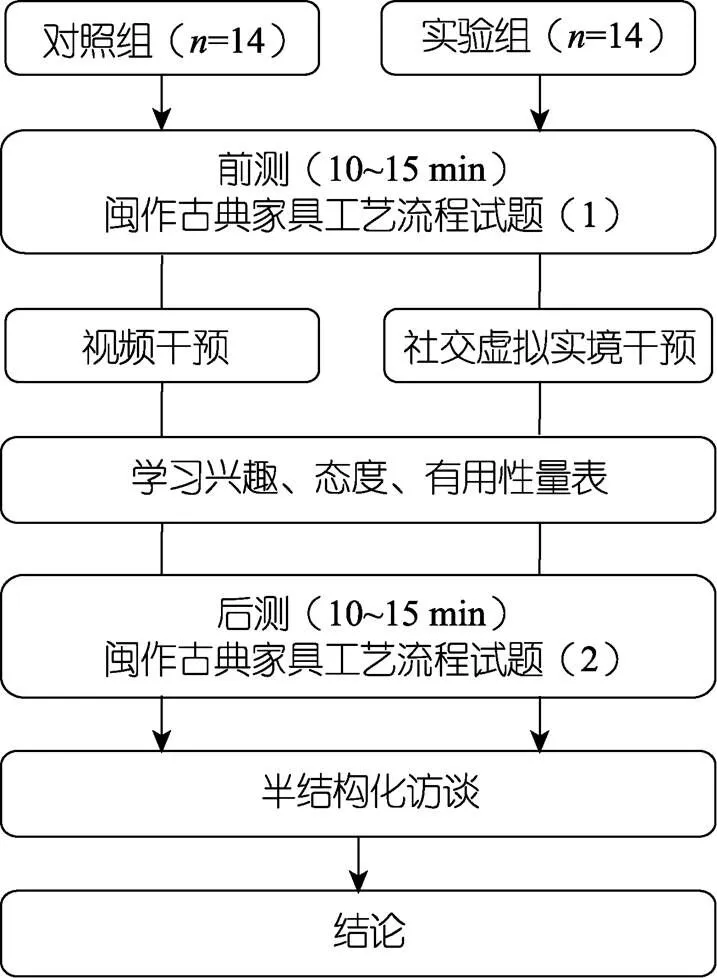

2.4 實驗設計

實驗主要分為三個階段(見圖5):(1)前測用于收集參與者的基線信息;(2)干預階段的兩種方式(視頻和社交虛擬實境)用于影響他們的學習效果;(3)后測用于確定實驗組的學習效果是否能有改善以及改善程度。另外,經專家評定前測和后測的試題難度水平相似,但問題不同,因此,可以通過比較前測和后測階段的得分,評估干預后的學習效果。

圖3 對照組(Room1)和實驗組(Room2和Room3)的實驗環境

圖4 用戶研究期間使用社交虛擬實境系統的參與者

圖5 實驗階段及條件

前測(10~15 min):實驗之前要求每位參與者填寫性別、年齡等基本信息,并進行關于閩作古典家具工藝流程的試題測試,之后由專家評閱試卷,研究人員記錄錯誤率。

干預階段:實驗組和對照組的參與者分別采用社交虛擬實境系統和視頻方式進行實驗。實驗開始前研究人員先指導實驗組參與者如何使用該系統,并確保他們使用虛擬實境設備的舒適性。

后測(10~15 min):根據專家意見和評定,后測與前測階段試題題目雖然不同,但性質和難度等級一致。研究人員再次記錄參與者的答題錯誤率。

半結構化訪談:在后測階段完成后進行半結構化訪談。詢問參與者一些開放式問題,例如:您是否覺得社交虛擬實境系統讓你更容易了解閩作古典家具文化?

2.5 測試方式

采用三種驗證方式來評估基于社交虛擬實境的閩作古典家具制作流程系統的效果及價值:(1)閩作古典家具工藝流程試題,應用在測試前和測試后階段,采用Spss非參數分析比較兩組在干預前后的表現差異,以確定特定的干預方式是否能幫助參與者改善對閩作古典家具制作流程的學習效果;(2)學習興趣量表,用來測試參與者對視頻和社交虛擬實境兩種不同體驗形式的興趣;(3)態度和有用性量表(僅針對實驗組),調查參與者對社交虛擬實境體驗的接受態度以及運用社交虛擬實境技術傳播閩作古典家具文化對參與者是否有幫助。其中學習興趣量表(包含四個項目)、態度量表(包含五個項目)及有用性量表(包含四個項目)使用七點里克特量表評分(強烈反對=1至強烈同意=7),所有量表在干預體驗完成后要求參與者進行填寫。

2.6 數據的可靠性

召開專家會議并邀請4名參與者進行試測,修改或排除不清晰的內容,確認了測試內容的可靠性和有效性。Cronbach's a(>0.7)表明具有可靠的內部一致性。參與者所完成的前測和后測試題答案由家具專業的專家進行評閱。

3 結果

3.1 參與者的反饋

采用非參數獨立樣本分析,比較參與者對視頻和社交虛擬實境兩種干預方式的興趣。結果發現,實驗組(=5.70,=0.57)和對照組(=3.30,=0.75)在興趣方面有顯著差異(<0.05)。研究表明,采用社交虛擬實境干預方式的參與者興趣水平明顯高于對照組。雖然有些參與者抱怨社交虛擬實境系統在使用過程中會有點不舒服,但是大多數參與者表示這次體驗很愉快。

為了進一步了解實驗組的參與者對社交虛擬實境技術的態度和感受,采用Wilcoxon符號秩和檢驗進行分析。結果發現,態度和有用性方面的中位數均大于4,且值均小于0.05。研究結果表明,參與者對使用這項技術的態度是積極的。另外,他們認為采用這項技術能夠幫助了解閩作古典家具文化。

3.2 基于社交虛擬實境的閩作古典家具制作流程系統的干預效果

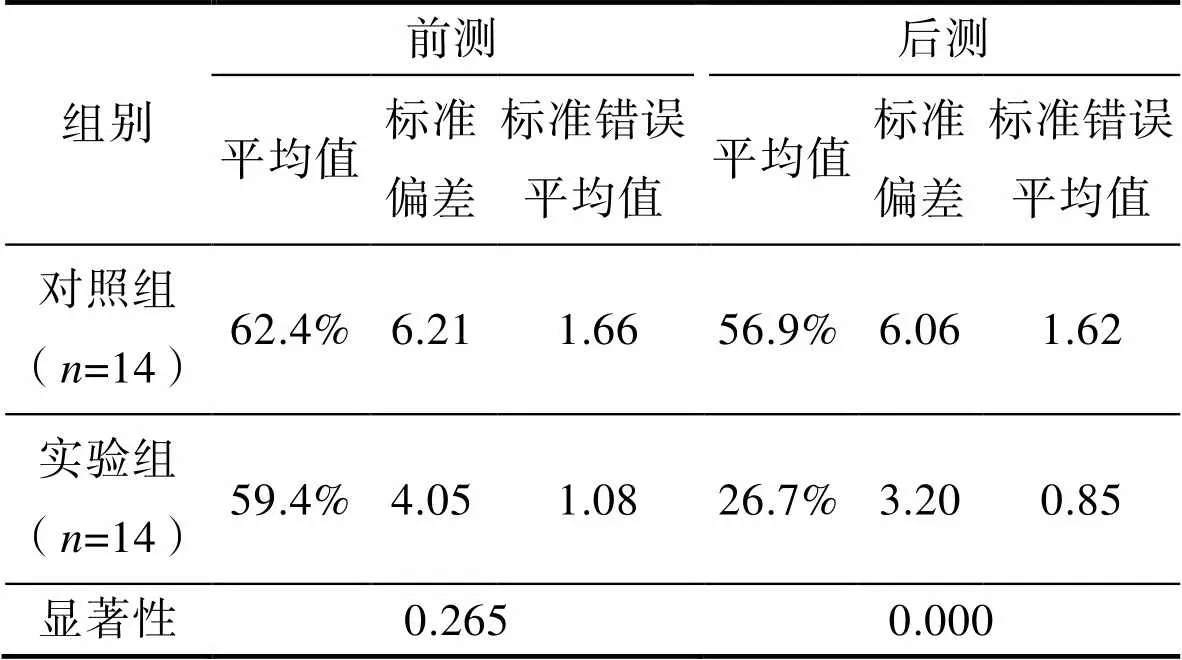

采用非參數獨立樣本分析,見表1。前測階段兩組的平均錯誤率:實驗組為59.4%,對照組為62.4%,兩組在前測階段無顯著差異(>0.05)。后測階段兩組的平均錯誤率:實驗組為26.7%,對照組為56.9%,兩組在后測階段有顯著差異(<0.05)。研究表明,在試驗完成后,實驗組的錯誤率明顯低于對照組。

表1 非參數獨立樣本分析

Tab.1 Analysis of nonparametric independent sample

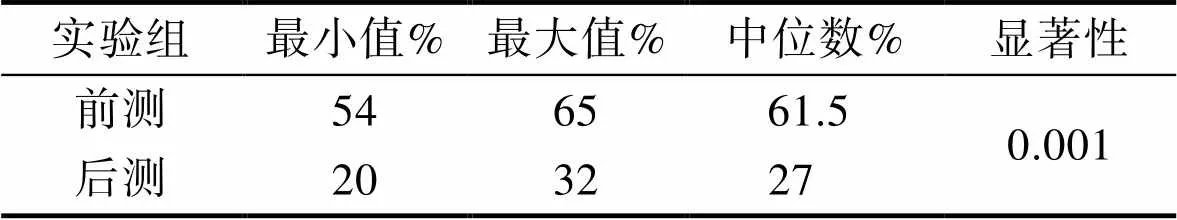

采用非參數配對樣本分析,見表2。在實驗組中,前測錯誤率中位數61.5%,后測錯誤率中位數27%,前后兩階段有顯著差異(<0.05)。研究表明,實驗組后測的錯誤率明顯低于前測。研究進一步說明,采用社交虛擬實境技術的參與者的錯誤率得到明顯改善。

表2 實驗組非參數配對樣本分析

Tab.2 Analysis on nonparametric paired sample of experimental group

4 討論

4.1 基于社交虛擬實境的閩作古典家具制作流程系統的效用

研究發現,采用社交虛擬實境技術輔助傳播閩作古典家具文化知識是有效的。實驗組的錯誤率顯著下降。有三種可能的解釋。首先,社交虛擬實境系統提供三維高度沉浸感空間,參與者感覺置身于傳統中式空間,按照指定的流程線路參觀每個階段使用的工具和工藝方法,這種空間導航設置有利于提高參與者記憶能力[15]。其次,系統中的虛擬視角是三維的,參與者可以多角度細致觀察每種工藝的操作方式,這與現實世界非常相似。第三,體驗過程中實現了多用戶之間的互動,使參與者更加積極主動去學習和交流。

4.2 參與者的主觀感受

參與者對社交虛擬實境技術表現出極大的興趣。參與者普遍認為傳統的博物館展示形式太枯燥,尤其是文字類的展示內容,閱讀不方便而且不容易記憶。而循環播放的視頻影像類的展示,信息量較大,參觀者也難以從中捕捉重要信息,從而導致大多數參觀者感覺整個博物館參觀完,除了照片外,獲取的知識量較少并且容易遺忘。而實驗組的參與者將社交虛擬實境技術看作是一種娛樂化體驗,為人們提供了互動交流的機會。同時,參與者也表示利用社交虛擬實境技術輔助了解閩作古典家具文化知識是有用的且容易理解,并且不會造成額外的壓力和負擔。此外,在后期訪談過程中,參與者特別強調在社會隔離期間能夠提供這種傳統文化交流體驗對他們來說非常有意義。

4.3 局限性及未來工作

本研究有一定的局限性。第一,參與者測試時間有限,許多人有自己的時間安排,因此難以招募更多的參與者。如果樣本量增多并延長實驗周期將提供更有力的證據。第二,需要設置更多操作組件,如模擬輸入[16],使參與者與虛擬物體產生更多交互行為。第三,未來的研究還可能考慮將虛擬實境技術應用到閩作古典家具文化的其他方面,如裝飾紋樣、傳統家具的演變以及以古典家具為中心的傳統生活方式等。

5 結語

基于社交虛擬實境技術的閩作古典家具制作流程系統使人們從被動接收信息轉向主動獲取信息。參與者在虛擬場景中實現自然交流與互動,增加了他們的學習興趣,也促進了文化傳播交流。研究結果表明,基于社交虛擬實境的閩作古典家具制作流程系統傳播能力優于常規視頻傳播形式。實驗組參與者對使用此系統的態度積極,能極大程度地幫助他們了解閩作古典家具文化。進一步對參與者進行訪談,他們認為社交虛擬實境體驗更容易記住制作步驟,而且不容易遺忘,并表示疫情期間利用社交虛擬實境技術了解傳統文化,增加了人們之間互動交流的機會,更有利于傳統文化的傳播。值得一提的是,利用社交虛擬實境技術輔助古典家具文化傳播的內容需要更完整,且最大程度地反映真實內容。

隨著5G網絡時代的到來,社交方式由平面社交平臺逐漸向社交虛擬實境轉變,用戶之間互動變得更深入,同時,也將為文化遺產傳播形式和內容提供巨大的發揮空間。尤其是在社會大隔離的環境下,社交虛擬實境在文化遺產傳播方面具有明顯優勢。希望為探索社交虛擬實境技術未來如何更好地保護與傳承文化遺產提供有價值的參考。

[1] GUNKEL S N B, PRINS M, STOKKING H, et al. Social VR Platform: Building 360-Degree Shared VR Spaces[C]//TVX '17 Adjunct: Adjunct Publication of the 2017 ACM International Conference on Interactive Experiences for TV and Online Video. Hilversum, The Netherlands. New York: ACM, 2017: 83-84.

[2] 郝強, 付心儀, 徐迎慶. 信息時代背景下的新興大眾化設計[J]. 裝飾, 2020(3): 38-42.

HAO Qiang, FU Xin-yi, XU Ying-qing. Emerging Popular Design in Information Age[J]. Art & Design, 2020(3): 38-42.

[3] 范麗媛. 室內傳統家具空間形態的數字化保護研究[J]. 山西建筑, 2015, 41(25): 218-219.

FAN Li-yuan. Research of Digitalized Protection of Indoor Traditional Furniture Spatial Forms[J]. Shanxi Architecture, 2015, 41(25): 218-219.

[4] SUN Xin-xin, LI Chao. Digital Display and Transmission of the Culture of Traditional Chinese Furniture[C]//International Conference on Cross-Cultural Design. Cham: Springer, 2016: 275-287.

[5] LIU Zong-ming, LIU Wen-jin. Construction and International Popularization of Digital Platform for Chinese Traditional Furniture Culture[C]//2016 Eighth International Conference on Measuring Technology and Mec-hatronics Automation (ICMTMA). China. IEEE, 2016: 162-166.

[6] 勒立. 基于沉浸式虛擬現實技術的明式家具展示設計[D]. 長沙: 中南林業科技大學, 2019: 13-46.

LE Li. Ming-style Furniture Display Design Based on Immersive Virtual Reality Technology[D]. Changsha: Central South University of Forestry & Technology, 2019: 13-46.

[7] YU De-hua, YUE Ji-ping. VR and AR Application in Chinese Traditional Mortise and Tenon Display and Experience Design[C]//Stephanidis C. International Confe-rence on Human-Computer Interaction. Cham: Springer, 2019: 450-455.

[8] 付天聰. 5G技術下“虛擬現實技術+社交平臺”模式發展的機遇與挑戰[J]. 新聞研究導刊, 2020, 11(3): 53-54.

FU Tian-cong. Opportunities and Challenges for the Development of "Virtual Reality Technology+social Platform" Mode under 5G Technology[J]. Journal of News Research, 2020, 11(3): 53-54.

[9] GUNKEL S N B, PRINS M, STOKKING H, et al. Social VR Platform: Building 360-Degree Shared VR Spaces[C]//TVX '17 Adjunct: Adjunct Publication of the 2017 ACM International Conference on Interactive Experiences for TV and Online Video. Hilversum, The Netherlands. New York: ACM, 2017: 83-84.

[10] GUNKEL S, STOKKING H, PRINS M, et al. Experiencing Virtual Reality Together: Social VR Use Case Study[C]//Proceedings of the 2018 ACM International Conference on Interactive Experiences for TV and Online Video. SEOUL, Republic of Korea. New York: ACM, 2018: 233-238.

[11] ZHANG Lan-shan, SUN Lin-hui, WANG Wen-dong, et al. Unlocking the Door to Mobile Social VR: Architecture, Experiments and Challenges[J]. IEEE Network, 2018, 32(1): 160-165.

[12] BAKER S, WAYCOTT J, CARRASCO R, et al. Exploring the Design of Social VR Experiences with Older Adults[C]//Proceedings of the 2019 on Designing Interactive Systems Conference. San Diego, CA, USA. New York: ACM, 2019: 303-315.

[13] HEIDICKER P, LANGBEHN E, STEINICKE F. Influence of Avatar Appearance on Presence in Social VR[C]//2017 IEEE Symposium on 3D User Interfaces (3DUI). Los Angeles, CA, USA. IEEE, 2017: 233-234.

[14] LI Jie, KONG Yi-ping, R?GGLA T, et al. Measuring and Understanding Photo Sharing Experiences in Social Virtual Reality[C]//Proceedings of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. Glasgow, Scotland Uk. New York: ACM, 2019: 1-14.

[15] 張家鑫, 海拉干, 李會杰. 空間導航的測量及其在認知老化中的應用[J]. 心理科學進展, 2019, 27(12): 2019-2033.

ZHANG Jia-xin, HAI La-gan, LI Hui-jie. Measurement of Spatial Navigation and Application Research in Cognitive Aging[J]. Advances in Psychological Science, 2019, 27(12): 2019-2033.

[16] 林瑩瑩, 蔡睿凡, 朱雨真, 等. 基于Leap Motion的虛擬現實陶藝體驗系統[J]. 圖學學報, 2020, 41(1): 57-65.

LIN Ying-ying, CAI Rui-fan, ZHU Yu-zhen, et al. Virtual Reality Pottery Modeling System Based on Leap Motion[J]. Journal of Graphics, 2020, 41(1): 57-65.

Craft Experience of Minzuo Classical Furniture Based on Social Virtual Reality

SHAO Dan

(Jinshan College of Fujian Agriculture and Forestry University, Fuzhou 350002, China)

The work aims to conduct controlled experiment to study the impact of the display system mediated by social virtual reality on the learning effect of Minzuo classical furniture culture. During the study, 28 participants (23-43 years old) were recruited and randomly divided into control group (video intervention) and experimental group (social virtual reality intervention) to took ABA-designed pre- and post-tests. The content of the test was the production process of Minzuo classical furniture. Error rates were used to compare the score changes between the two groups. The results showed that the learning effect of the experimental group using social virtual reality was significantly improved. In addition, the participants in the experimental group had a positive attitude towards the use of Minzuo classical furniture production process system based on social virtual reality. The system is very helpful to understand Minzuo classical furniture culture, and is more conducive to the transmission and exchange of traditional culture under the epidemic situation. It is hoped to strengthen the protection of Minzuo classical furniture with the help of social virtual reality, and to provide valuable reference for the spread of regional cultural soft power and the construction of digital public service platform.

furniture technology; social virtual reality; Minzuo classical furniture

TB472

A

1001-3563(2023)04-0312-06

10.19554/j.cnki.1001-3563.2023.04.038

2022–09–12

福建省社會科學規劃項目資助“‘閩作’民俗家具文化研究”(FJ2018C083)

邵丹(1986—),女,博士生,副教授,主要研究方向為設計學。

責任編輯:馬夢遙