溫針灸足三里、中脘配合黃芪建中湯治療脾胃虛寒型胃痛患者的療效觀察

賀飛 李興 李衛林 嚴定豐 通訊作者

(云南中醫藥大學附屬宣威市中醫醫院 云南宣威 655400)

胃痛多由于脾胃受損,氣血不調所引起胃脘部疼痛的病證,又稱胃脘痛。該病主要表現癥狀為刺痛、劇烈疼痛、隱痛等,同時伴隨反酸、胃灼熱、惡心、嘔吐等癥狀[1]。現代社會信息化高快發展,生活壓力增大,異常生活方式和飲食習慣常常是導致胃痛發作的直接原因。胃痛已成為一種由多因素引起的常見病、多發病、慢性病。研究顯示[2],胃痛是中醫最常見的病癥,其中脾胃虛寒型胃痛在人群中最為多見。西醫通過藥物治療病情反復,胃病歷來是傳統中醫的優勢病種,中醫醫家積累了豐富的理論及實踐經驗,可以整體上調臟腑功能,來恢復“脾升胃降、升清降濁”的狀態。溫針灸是將針刺與灸法結合起來,以達溫陽散寒、行氣活血,使通而不痛之功效[3]。筆者在多年臨床實踐中,采用溫針灸配合黃芪建中湯治療胃痛脾胃虛寒型50 例,取得了良好的效果,現報道如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

選取我院2020 年5 月至2022 年3 月消化科、針灸科就診的胃痛患者100 例,病程最短6 個月,最長3 年。按隨機法分為觀察組和對照組,每組50 例。

觀察組女性36 例,男性14 例;年齡25~41 歲,平均(32±1.5)歲;

對照組女性31 例,男性19 例;年齡27~45 歲,平均(34±1.9)歲。

兩組資料對比差異無統計學意義,P>0.05。

1.2 診斷標準

參照中醫病證診斷療效中胃痛、中醫診斷為脾胃虛寒型的診斷標準[4]:(1)胃痛綿綿,空腹為甚,得食則緩,喜熱喜按。(2)泛吐清水,神倦乏力,手足不溫,大便多溏。(3)舌質淡,脈沉細。

1.3 納入標準和排除標準

納入標準:符合上述診斷標準者;年齡在25~45歲者;自愿接受并簽署知情同意書者。

排除標準:合并胃穿孔、胃潰瘍、胃癌等者;嚴重肝病及肝腎功能不全者;處于哺乳期者;不能全程堅持治療者。

1.4 方法

對照組采用口服黃芪建中湯治療。方藥組成:黃芪30 克,大棗15 克,白芍15 克,桂枝15 克,生姜15 克,飴糖20 克,炙甘草10 克,木香15 克,將藥物送至中藥房煎煮,每劑煎煮450 毫升,分3 袋(150毫升/袋),分早中晚三次服用,每天1 劑,15 天為1療程。

觀察組采用溫針灸足三里、中脘配合口服黃芪建中湯治療。定位:參照《經絡腧穴學》選取穴位:足三里(雙側)、中脘。(1)患者取仰臥位,囑患者自然呼吸1 分鐘以緩解緊張情緒。(2)常規皮膚消毒。取0.30×50 毫米一次性華佗牌無菌針灸針(生產廠家:蘇州醫療用品廠有限公司),將針灸針垂直刺入患者穴位處2.5 寸,運針得氣后,將2.5 厘米艾柱(規格:12 毫米×15 毫米;生產廠家:南陽綠瑩艾草生物制品)與皮膚相距2~3 厘米,用1 個硬紙片隔于施灸穴位與艾柱之間,待艾柱燃燒完畢除去灰弦并取下紙片。留針20分鐘,1 天1 次。配合口服黃芪建中湯。

2 療效觀察

2.1 療效評定指標

參照國家中醫藥管理局頒布的《中醫病證診斷療效標準》[4]中有關胃痛標準擬定。治愈:胃脘痛及其它癥狀消失,X線鋇餐造影或胃鏡檢查正常;好轉:胃痛緩解,發作次數減少,其他癥狀減輕,X線鋇餐造影或胃鏡檢查有好轉;無效:癥狀無改善,X 線鋇餐造影或胃鏡檢查無變化。總有效率=(治愈+好轉)例數/總例數×100%。

2.2 觀察指標

中醫癥候積分,從胃部隱痛、反酸噯氣、胃脹、惡心嘔吐等方面評分,采用證候積分法:無癥狀0 分;正常生活無影響1 分;癥狀較輕,正常生活輕微影響2 分;癥狀中度,正常生活影響有明顯影響3 分;癥狀重度,正常生活幾乎無法進行4 分;患者證候積分越高說明癥狀越重。

2.3 統計學方法

3 結果

3.1 觀察結果

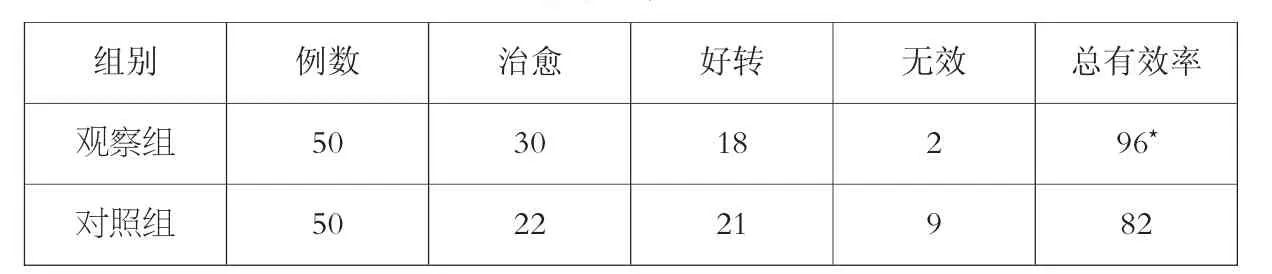

臨床療效觀察組患者治療后的臨床總有效率顯著高于對照組,P<0.05。見表1。

表1 臨床療效對比(例,%)

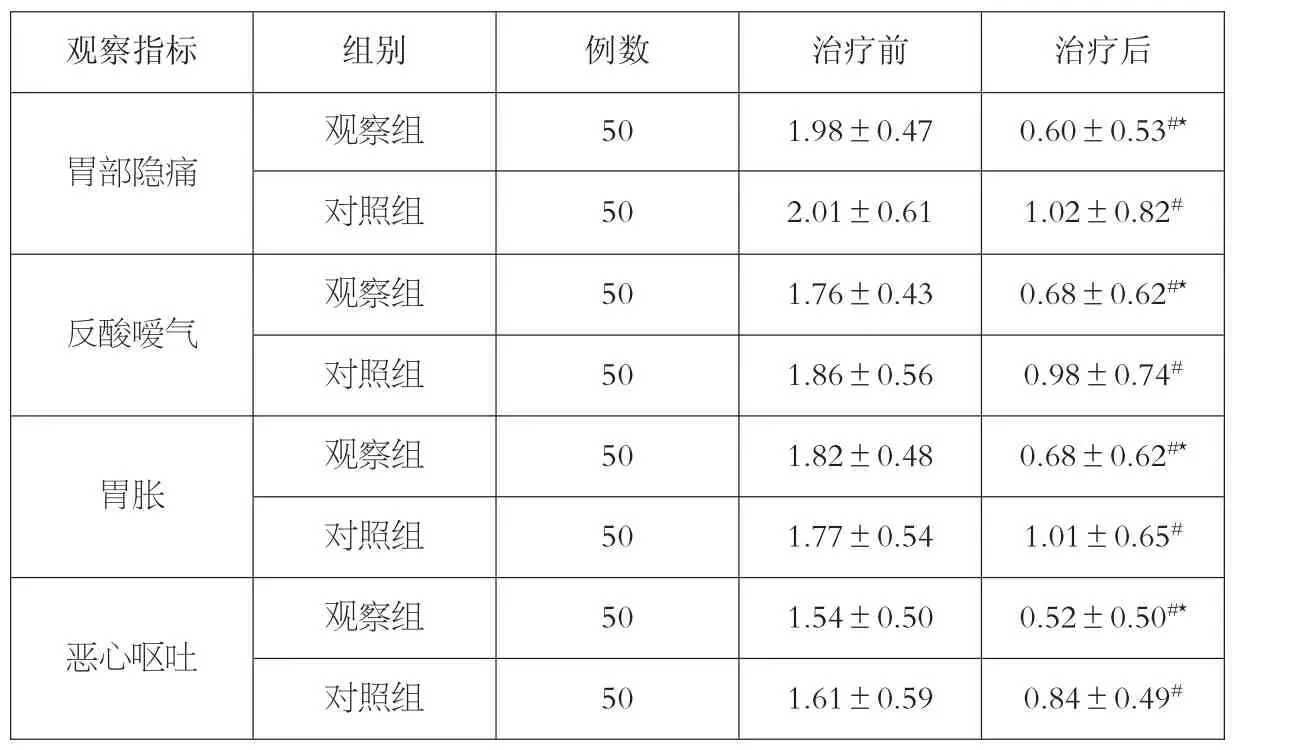

3.2 中醫癥候積分對比

患者治療后胃部隱痛、反酸噯氣、胃脹、惡心嘔吐積分均高于治療前,且觀察組明顯高于對照組,P<0.05。見表2。

表2 中醫癥候積分比較()

表2 中醫癥候積分比較()

注:與治療前比較#P<0.05,與對照組比較*P<0.05。

觀察指標 組別 例數 治療前 治療后胃部隱痛觀察組 50 1.98±0.47 0.60±0.53#★對照組 50 2.01±0.61 1.02±0.82#反酸噯氣觀察組 50 1.76±0.43 0.68±0.62#★對照組 50 1.86±0.56 0.98±0.74#胃脹觀察組 50 1.82±0.48 0.68±0.62#★對照組 50 1.77±0.54 1.01±0.65#惡心嘔吐觀察組 50 1.54±0.50 0.52±0.50#★對照組 50 1.61±0.59 0.84±0.49#

4 討論

隨著社會現代化進程的加快,人們的飲食習慣及生活方式也在不斷改變,辛辣、冷飲制品、油膩食品及速食進入人們視線,尤受青少年青睞。加之工作壓力的加大,快速方便食品已成為打工人的主食,長期食用會刺激胃黏膜,導致胃黏膜受損,引發胃腸道疾病。胃痛作為臨床胃腸道疾病最常見的癥狀之一,是以胃脘部近心窩處疼痛為主,發病常無特殊規律,常伴有惡心、嘔吐、噯腐吞酸、胃脘部脹滿等癥狀。病情可急可緩,急者多因暴飲暴食、過食冷涼、辛辣食品,起病急,可呈絞痛發作,臨床屬急診;緩者多以慢性疼痛為主,病程可遷延幾年至幾十年。近年來,患病人數越來越多,并呈年輕化趨勢,病情反復,成為困擾人們最常見的疾病之一。

胃痛目前臨床上尚無特效藥物及特效療法,多以保守治療為主要手段。西醫治療的藥物很多,有舒張平滑肌、排空胃腸道、降低胃張力、抑制胃酸分泌、保護胃黏膜等幾大類。這些藥物短期治療效果尚好,長期療效欠佳,且病情容易反復,藥物副作用大。患者也容易產生焦慮、煩躁情緒。中醫通過幾千年的發展及探索,早已形成了一套系統的、完整的、安全的針對胃痛的治療體系并沿用至今。胃痛的主要證型為寒邪客胃、胃陰虧損、脾胃虛寒等,通過臨床觀察我們發現脾胃虛寒型胃痛是諸多證型中發病率最高,也是最常見的。故歷代醫家,多采用黃芪建中湯治之。

胃痛中醫稱胃脘痛,胃是素體受納、腐熟五谷,與脾相表里,同屬后天之本。若飲食不節、情志不調,寒邪內侵,往往易致胃失通降,而成胃痛癥[5]。《靈樞·五邪》中稱,“邪在脾胃,則病,肉痛”。故歷代醫家多主張以溫中健脾、理氣和胃止痛為治療原則[6]。足三里為足陽明胃經下合穴,又是胃經五腧穴的合穴,合治內腑[7]。中脘為胃經募穴,是臟腑之氣匯聚之所,又是腑之會穴,所以六腑患病特別是胃、腸、膽腑之疾患均可取中脘治之[8]。黃芪建中湯首見于漢代醫學家張仲景所著的《金匱要略》。其藥物組成是:黃芪、飴糖、桂枝、白芍、大棗、炙甘草、生姜。方中重用甘溫質潤之飴糖為君,溫中健脾,緩急止痛;臣以辛溫之桂枝,溫陽化氣、祛寒除邪。白芍,養營陰,柔肝止痛。黃芪,補氣升陽;佐以生姜溫胃散寒,大棗補脾益氣;炙甘草調和諸藥。其中飴糖配桂枝,辛甘化陽,溫中焦而補脾虛;芍藥配甘草,酸甘化陰,緩肝急而止腹痛。七味配合,共奏溫中補虛,緩急止痛之效[9]。尤適用于脾胃虛寒型胃痛。

針刺作為治療胃痛的一種手段,療效也是肯定的,基于長期的臨床實踐,我們發現溫針灸對于虛寒性病癥療效很好。其作用機理是把針刺和灸法結合起來,達到雙重治療效果。既有針灸的溫經通絡、行氣活血、調和陰陽之功用,也有艾灸的舒經通絡、散寒止痛之功效。治療上選中脘、足三里2 個穴位,將針直刺入穴位,將艾柱插到針柄上并點燃,使熱感由針柄傳導針身,溫熱機體以達到溫經散寒的作用。再配合口服湯劑黃芪建中湯,一則溫經散寒止痛,一則益氣健脾和胃,兩相作用更好地達到治療胃痛的目的。

本研究采用中醫癥候積分作為觀察指標,發現通過治療后患者的惡心嘔吐、胃部隱痛、反酸噯氣、胃脹積分均降低,但觀察組積分降低更明顯。說明采用溫針灸足三里、中脘配合黃芪建中湯治療脾胃虛寒型胃痛患者的療效明確,值得推廣。