頭頸CTA 聯合全腦CT 灌注掃描對缺血性腦卒中側支循環的評估價值

王姿麗

缺血性腦卒中又稱為腦梗死,本病系由各種原因所致的局部腦組織區域血液供應障礙,導致腦組織缺血缺氧性病變壞死,進而產生臨床上對應的神經功能缺失表現。該疾病好發于50~60 歲的中老年人,男性稍多于女性,常合并有動脈硬化、高血壓、高脂血癥或糖尿病等危險因素或對應的全身性非特異性癥狀。該疾病整體治療存在難度,需要重視患者預后控制,保證缺血性腦卒中患者側支循環評估合理性,從而適當調整治療方案,為患者康復提供一定保障[1]。目前臨床針對缺血性腦卒中患者通常采取單一診斷方式,包括單一頭頸CTA 檢查或者單一全腦CT 灌注掃描檢查,但上述方式對患者的病情發展情況評估不夠全面[2,3]。本文對2021 年4 月~2022 年4 月本院50 例缺血性腦卒中患者側支循環評估中運用頭頸CTA 聯合全腦CT灌注掃描的價值進行了分析,希望可以為缺血性腦卒中側支循環評估提供一點建議,具體報告如下。

1 資料與方法

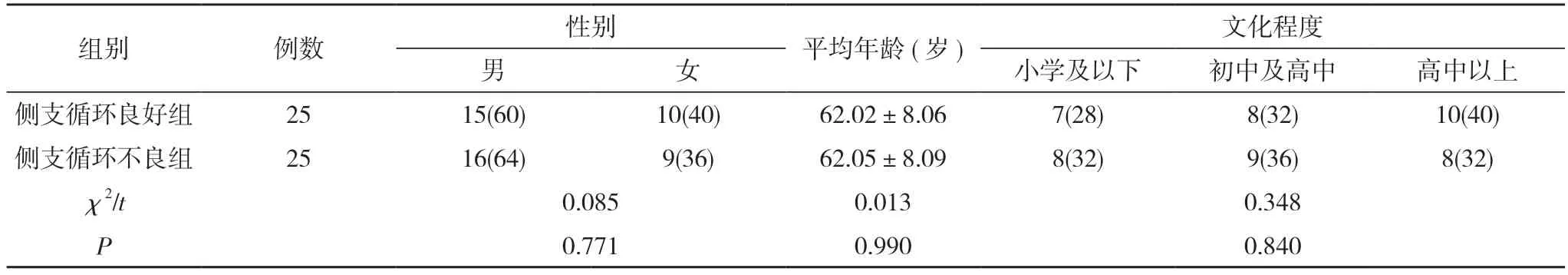

1.1 一般資料 將2021 年4 月~2022 年4 月本院50 例缺血性腦卒中患者作為研究對象,按照檢查結果分為側支循環良好組和側支循環不良組,各25 例。側支循環良好組男15 例,女10 例;年齡40~80 歲,平均年齡(62.02±8.06)歲;其中小學及以下文化程度7 例,初中及高中文化程度8 例,高中以上文化程度10 例。側支循環不良組男16 例,女9 例;年齡40~80 歲,平均年齡(62.05±8.09)歲;其中小學及以下文化程度8 例,初中及高中文化程度9 例,高中以上文化程度8 例。兩組患者一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。見表1。納入標準:所有患者都滿足缺血性腦卒中診斷要求;均存在偏癱、失語等癥狀。排除標準:同時合并其他嚴重疾病者;缺乏依從性者。本次研究經醫院倫理委員會同意并審批。

表1 兩組一般資料比較[n(%),]

表1 兩組一般資料比較[n(%),]

注:兩組比較,P>0.05

1.2 方法 所有患者均接受頭頸CTA 聯合全腦CT 灌注掃描。準備好GE RevolutionCT 設備裝置,具體掃描范圍包括頭頸CTA 主動脈弓往上至顱頂,全腦灌注頂骨掃描覆蓋范圍為16 cm,利用高壓注射裝置經肘正中靜脈或者手背靜脈處輸注70 ml 碘普羅胺造影劑,注射速度應控制在4.5~5.0 ml/s,然后再輸注30 ml 生理鹽水。掃描操作中應設置為螺旋掃描方式,觸發時間為5 s,完成6 個容積數據連續操作,間隔2 s,掃描參數為電壓100 kV,電流200 mAs,將第一個容積數據掃描當作骨剪映蒙片;開始掃描15 s 后進行頭頸CTA 掃描,具體參數設置應為電壓100 kV,電流300~550 mA,層厚0.625 mm;開始掃描21 s 后進行9 個容積數據連續掃描,各個容積數據間隔3 s,掃描參數為電壓100 kV,電流200 mAs。整體掃描時長為46 s,對掃描后的數據進行統計與分析。

1.3 觀察指標 比較兩組梗死灶個數以及梗死區、半暗帶區的腦血流動力學參數。腦血流動力學參數包括CBV、CBF、TTP、MTT。

1.4 統計學方法 采用SPSS22.0 統計學軟件進行數據統計分析。計量資料以均數±標準差 ()表示,采用t 檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2 結果

側支循環不良組梗死區和半暗帶區CBV、CBF 均低于側支循環良好組,TTP、MTT 均高于側支循環良好組,差異具有統計學意義(P<0.05);側支循環不良組梗死灶個數多于側支循環良好組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2,表3。

表2 兩組患者腦血流動力學參數比較()

表2 兩組患者腦血流動力學參數比較()

注:與側支循環良好組比較,aP<0.05

表3 兩組患者梗死灶個數比較(,個)

表3 兩組患者梗死灶個數比較(,個)

注:與側支循環良好組比較,aP<0.05

3 討論

缺血性腦卒中患者會受到血管性危險因素、年齡、性別以及不良生活方式等多種因素影響引發癥狀,癥狀發作時患者主要表現為肢體運動障礙、神經缺損、行走困難、意識模糊、失語等情況,明顯降低患者生活質量。患者起病時經常為突然發作,目前針對急性期缺血性腦卒中患者主要采取再灌注治療方式控制病情,而在實際治療中需要重視患者側支循環的評估工作,結合側支循環評估結果合理采取相關措施,才能將血管狹窄與閉塞風險控制在合理范圍,降低患者死亡風險[4]。在缺血性腦卒中患者實際治療中,當腦血流灌注壓在一定范圍內波動時,機體可通過小血管代償性擴張或收縮維持腦血流相對動態穩定,也就是腦循環儲備力(CCR)[5]。從CBF 變化過程看,CBF 的減少到急性腦梗死會經歷腦灌注壓下降引起的腦局部血流動力學異常改變、腦局部CCR 失代償性低灌注所造成的神經元功能改變、CBF 下降超過腦代謝儲備力才發生不可逆轉的神經元形態學改變(腦梗死)等3 個發展階段[6]。目前,針對缺血性腦卒中檢查診斷主要包括頭頸CTA 與全腦CT 灌注掃描兩種檢查方式,頭頸CTA 為無創血管成像技術,血管造影術是一種介入檢測方法,由于X 光無法穿透顯影劑,將顯影劑注入頭頸部血管,通過顯影劑在X 光下顯示的圖像診斷出血管病變,該種診斷方式可以幫助了解患者具體狹窄動脈。全腦CT 灌注掃描是指腦部增強CT,主要是在靜脈注射碘對比劑的同時對選定的層面進行連續多次的CT掃描,以獲得該層面內每一像素的時間密度曲線,利用該曲線計算出CBF、CBV、MTT 和TTP 等參數,準確反映出腦組織中血流灌注情況,幫助醫務人員清楚了解到患者血流動力學信息,明確低灌注區及其范圍、位置,便于推測出半暗帶區域,缺血腦組織MTT 延長,血容量明顯降低,提示為不可逆損傷;而MTT 延長,血容量輕度下降,提示為可逆性損傷[7,8]。

相關研究分析了頭頸CTA 檢查對缺血性腦卒中后側支循環建立評價與臨床診斷的影響,發現側支循環組與無側支循環組基底節、腦葉、腦干、小腦、丘腦等病灶部位比較差異無統計學意義(P>0.05);側支循環組單發病灶明顯比無側支循環組多,側支循環組多發病灶數量明顯少于無側支循環組,側支循環組的中度卒中率明顯低于無側支循環組、閉塞率明顯高于無側支循環組;對側支循環組與無側支循環組患者進行相應治療后,將兩組治療前后美國國立衛生研究院卒中量表(NIHSS)評分進行比較,接受治療后兩組NIHSS評分均有所改善,但是側支循環組的NIHSS 評分更低,由此可見,側支循環建立與血管狹窄程度之間有著密切聯系[9,10]。相關研究報告,對CT 灌注成像檢查對缺血性腦血管病患者腦血流動力的影響進行了討論,發現短暫性缺血發作患者異常灌注區患側CBF 明顯低于健側,CBV 比較差異無統計學意義(P>0.05),TTP 明顯高于健側,MTT 比較差異無統計學意義(P>0.05)。這可能是受到腦血管自動調節系統變化、側支循環代償能力之間的差異、局部腦組織生化代謝程度存在差異等多方面因素影響引起,導致短暫性缺血發作患者的血流動力學出現了異常變化;而腦卒中患者異常灌注區患側CBF、CBV 明顯低于健側,患側TTP、MTT 明顯高于健側,差異具有統計學意義(P<0.05);將短暫性腦缺血發作(TIA)組與腦卒中組的腦血流動力學參數相對值進行對比,發現短暫性腦缺血發作患者的局部腦血流量(rCBF)、相對腦血容量(rCBV)數值、rCBV-rCBF數值均明顯高于腦卒中患者,但是TIA 患者的rMTT 與rTTP 數值之間無顯著差異[11,12]。可見,通過CT 灌注成像檢查可以發現短暫性腦缺血發作患者、腦梗死患者之間存在不同程度的腦血流動力學異常情況,且短暫性腦缺血發作患者的腦儲備能力水平高于腦梗死患者,腦梗死患者的腦儲備能力會因為疾病受到嚴重損傷[13,14]。通過上述研究結果可以發現,頭頸CTA 檢查、CT 灌注成像檢查分別在缺血性腦卒中患者診斷治療中有著重要作用,可以幫助醫務人員及時、準確發現患者病情發展,便于疾病判斷,但是臨床在實際診斷中經常會采取單一檢查方式,不能充分發揮兩種檢查方式的優勢[15,16]。隨著現代醫療衛生事業的不斷進步與發展,研究人員逐漸重視兩種診斷方式在缺血性腦卒中患者診斷治療中的運用,且隨著缺血性腦卒中診療研究的不斷深入,發現對缺血性腦卒中側支循環進行準確、有效評估,可以為患者治療方案的制定提供有效依據,便于醫務人員準確動態掌握患者疾病發展,及時改善治療方案,提升治療安全性與有效性[17,18]。

有研究證明,將頭頸CTA、全腦CT 灌注掃描聯合用于缺血性腦卒中側支循環評估中,可以發現該種診斷方式敏感性與特異性較高,梗死區、梗死核心區、半暗帶區的CBV、TTP、MTT、CBF 等指數均存在較大差異,有利于醫務人員觀察狹窄或閉塞動脈及形成的側支循環,提升預后判斷準確性[19,20]。本次研究結果顯示,側支循環不良組梗死區和半暗帶區CBV、CBF 均低于側支循環良好組,TTP、MTT 均高于側支循環良好組,差異具有統計學意義(P<0.05);側支循環不良組梗死灶個數多于側支循環良好組,差異有統計學意義(P<0.05)。

綜上所述,對缺血性腦卒中患者運用頭頸CTA 聯合全腦CT 灌注掃描,可以幫助醫務人員評估側支循環情況,具有較好的預后判斷價值。