河北省蔬菜供應鏈典型模式、風險識別及優化建議

高一丹,宗義湘,聶承華,王 旗,邱艷捷

(1.河北農業大學經濟管理學院 河北保定 071000; 2.河北省農業農村廳 石家莊 050000;3.河北省保定市徐水區農業農村局 河北保定 072550)

供應鏈是蔬菜流通的“大動脈”,蔬菜供應鏈體系建設是蔬菜生產流通供給側結構性改革的重要“節點”和“出口”。隨著現代信息技術的發展和居民消費需求的轉變,新型蔬菜供應鏈模式不斷出現,把握新發展階段蔬菜供應鏈的特征和面臨的風險,優化蔬菜供應鏈運作模式,對產業發展具有重要意義。

學者們對蔬菜供應鏈進行了大量的研究,發現蔬菜生產銷售的基本形態決定了批發市場模式的主導地位,直供直銷模式、農超對接模式、電商模式等新型供應鏈模式不斷出現,縮短供應層級,成為批發市場模式的有力補充[1]。黃修杰等[2]總結“批發市場”模式、“農超對接”模式、“電子商務”模式的特點和適用范圍,發現“電子商務”模式具有強大的平臺基礎、龐大的客戶資源和優質的服務水平,成為廣東省蔬菜供應鏈的重要模式;劉璐[3]研究表明“農超對接”模式有利于超市和蔬菜生產基地銷售利潤率提升,但存在信息管理能力弱的問題,易發生違約行為。蔬菜供應鏈由農戶、批發商以及零售商等節點組成,各節點的位置及功能,會誘發各類風險。常冬雨[4]研究發現供應鏈系統中不同節點主要面臨生產與交易風險,信息、市場、物流風險,市場需求風險等;張喜才[5]將供應鏈安全風險分為自然災害、社會安全事件、物流阻塞等8 類并提出應對機制。綜上,現有研究大多注重描述推理,缺乏對典型地區供應鏈的跟蹤分析。因此,筆者以河北蔬菜產品供應鏈為例,分析發展現狀、典型模式、風險因素,提出優化建議,以期提高蔬菜供給效率和質量,保障供應鏈穩定性和韌性。

1 河北蔬菜產品供應鏈發展現狀

1.1 市場流通體系不斷完善

河北各地區積極以消費需求為導向,發展壯大農副產品市場,全省現有農業農村部定點市場40個,其中37 個涉及蔬菜流通,營業額超億元農產品批發市場發展到近120 個,有效提升蔬菜流通能力[6]。消費者對蔬菜的新鮮程度、高效配送率的需求不斷增加,促進冷鏈運輸的快速發展,河北省政府辦公廳印發《河北省“十四五”冷鏈物流發展實施方案》,實現環首都地區蔬菜的快速流通和新鮮供應。此外,蔬菜交易方式類型不斷增加,除了市場交易方式外,期貨、拍賣、訂單等新型方式逐漸引起關注[7]。

1.2 供應鏈主體趨于多元化

河北蔬菜生產規模化、集約化促進供應鏈主體趨于多元化,包括農戶、合作社產地批發商、蔬菜加工商、銷地批發商、連鎖超市等,蔬菜流通中介組織的作用也愈發重要。截止到2021 年底,河北共有蔬菜類生產性服務主體3358 個,營業收入24.23 億元;批發零售倉儲運輸服務主體6350 個,營業收入76.74 億元。同時,河北省高度重視蔬菜生產加工企業的培育,共培育加工企業和合作社2350 個,營業收入218.02 億元,形成顯著的規模效應[8]。

1.3 供應鏈模式趨于多樣化

隨著科學技術的進步和居民消費水平的提升,電子商務供應鏈模式快速發展壯大。2021 年河北建成省級電商示范基地50 個、直播帶貨基地50個,培育網絡零售額5000 萬元以上電商龍頭企業近50 家,建設電商服務站15 000 多個,滿足居民線上蔬菜消費需求[9]。鮮切菜、預制菜等發展迅猛,創新蔬菜供給業態,河北省設施蔬菜產業技術體系調研發現,固安縣盛世農合、定州市鮮潔、隆化縣鴻兆、秦皇島豐禾、阜平國煦等企業鮮切蔬菜規模不斷擴大,成為超市、食堂和餐飲企業蔬菜供應的生力軍,石家莊惠康、承德森源等預制菜銷量不斷增長。

1.4 京津高端市場供應能力增強

河北毗鄰京津的地緣優勢使蔬菜產品在供應京津中作用突出,2021 年河北蔬菜產量5 284.21 萬t,其中60%的蔬菜產品主要銷往北京、天津等地,在北京批發市場常年占有率41%左右,天津市場占有率32%左右,穩居外埠進京津蔬菜之首[10]。根據河北省設施蔬菜產業技術體系調研數據,承德市2021年全市供應蔬菜200 余萬t,80%的設施番茄供應北京市場;固安縣年供京津蔬菜120 萬t,占全縣總產量的85%。河北省農業農村廳連續5 年舉辦京津冀蔬菜食用菌產銷對接大會,促進京津冀產銷深度合作,第五屆蔬菜產銷大會共達成合作意向45.5 萬t,涉及白菜、食用菌、番茄等20 多類,金額約12.1 億元[11]。

2 蔬菜產品典型供應鏈模式

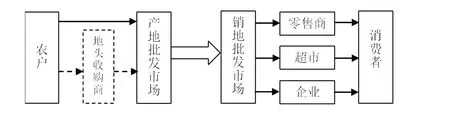

2.1 “批發市場”供應鏈模式

蔬菜產銷兩端的基本形態決定了批發市場供應鏈模式的主導地位,該模式將批發市場作為市場組織,發揮其在蔬菜流通過程中的集散功能(圖1)。目前,河北蔬菜產品的集散與流通主要依靠批發市場完成,在北京新發地批發市場常年占有率在22%左右,位列第一[12]。各蔬菜生產經營主體與國內各大批發市場建立了長期穩定的合作關系,河北省設施蔬菜產業技術體系調研發現,昌黎縣嘉誠蔬菜合作社每年向京津冀、廣東、東三省等地的批發市場銷售黃瓜4 萬t、番茄1 萬t、大白菜1.5 萬t;阜城縣衛星瓜菜合作社主要生產櫻桃番茄,每年向新發地批發市場供貨量超3000 t,銷售渠道基本穩定。

圖1 “批發市場”供應鏈模式

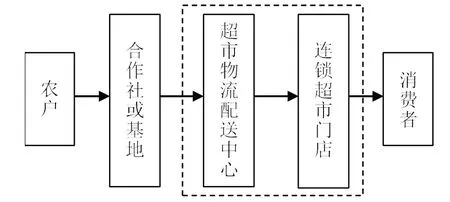

2.2 “農超對接”供應鏈模式

“農超對接”供應鏈模式縮減供應鏈環節,將大型商超直接對接產地蔬菜經營主體,通過簽訂契約協議,將經過粗加工后的蔬菜直接運送至大型商超售賣(圖2)。近年來,各類產銷組織積極拓展銷售渠道,直接對接京津大中型超級市場,固安縣順齋瓜菜合作社直接供應京客隆北京區域200 多家門店,供應黃瓜、番茄等在內的154 種蔬菜產品,高峰期日供北京蔬菜達到200 t[13]。尚義縣甲天蔬菜合作社與北京超市開展“農超對接”,與物美、華普等4家北京連鎖超市建立了長期供銷關系,帶動農戶年均增收1 萬元以上[14]。

圖2 “農超對接”供應鏈模式

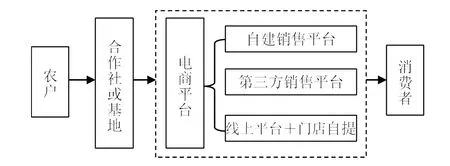

2.3 “電子商務”供應鏈模式

農村電子商務的蓬勃發展促進網絡化蔬菜供應鏈體系建設,催生出多種電子商務新型供應鏈模式(圖3)。主要類型包括:(1)自建電商平臺銷售模式。河北多種蔬菜產品已入駐河北省品牌農產品網上商城,該平臺產品覆蓋全省135 個縣(市、區),300 多家企業的1200 多種商品[15];(2)借助第三方平臺經營模式。如借助天貓、淘寶、京東商城等,青縣大司馬綠豪合作社與京東合作,建立農戶與客戶間的直供、直銷的供應關系;(3)線上平臺銷售、門店自提模式。該模式依托線下實體社區,借助美團、拼多多等電商平臺進行“線上預訂+線下自提”的團購模式,阜城縣衛星瓜菜合作社與拼多多電商平臺合作,定期向平臺倉庫運輸櫻桃番茄,由平臺統一向社區商店配送[16]。

圖3 “電子商務”供應鏈模式

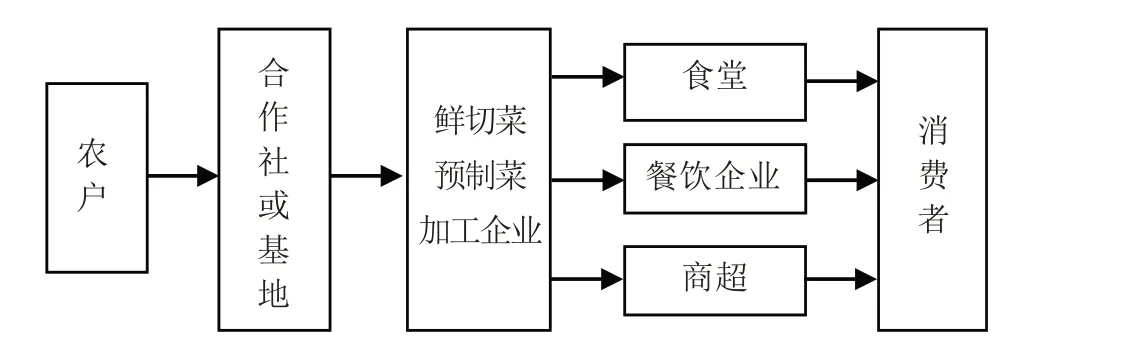

2.4 “加工蔬菜”供應鏈模式

鮮切菜和預制菜等加工蔬菜的市場需求擴大帶動“加工蔬菜”供應鏈模式取得新發展,該模式通過蔬菜生產經營主體與鮮切菜、預制菜加工企業簽訂訂單,將蔬菜加工企業作為B 端納入供應鏈環節(圖4)。保定市支持鮮切菜、預制菜產業多環節、各領域融合發展,根據河北省設施蔬菜產業技術體系調研訪談,阜平國煦農產品加工園現日產凈菜120 t,涵蓋黃瓜、圓茄等170 多個蔬菜品種,主要供應京津高校食堂、餐飲企業等;首衡預制菜加工產業園預計可實現年銷售收入約120 億元,解決農村剩余勞動力1.2 萬人。

圖4 “加工蔬菜”供應鏈模式

3 蔬菜產品供應鏈風險及存在問題

3.1 蔬菜產品供應鏈風險識別

蔬菜供應鏈風險指在特定時空或地域范圍內,各類風險因素導致的供應鏈利潤減少或績效損失的可能性。供應鏈風險管理的最首要的工作就是風險識別,即分析整個供應鏈體系中哪些環節會產生風險,產生何種風險,誘發風險的原因有哪些。

3.1.1 供應鏈上游需防范生產加工風險 蔬菜生產具有季節性、周期性、易腐敗、區域性等特征,導致蔬菜生產過程易受到自然災害、病蟲害等外部環境因素的影響,面臨生產風險。蔬菜加工受到農戶分散經營及標準不健全等諸多因素影響,導致加工制品原料不統一,加工標準體系缺乏系統性、整體性,加工風險制約河北蔬菜產業提質增效和高質量發展。

3.1.2 供應鏈中游需防范倉儲運輸風險 蔬菜在倉儲環節中由于保鮮保冷不當等易造成品質和新鮮度下降等風險。運輸過程承載著供應鏈關鍵的集散分揀過程,運輸節點的信息傳遞及時與否、運輸方式選擇、流通渠道長短,直接影響蔬菜市場供需風險。

3.1.3 供應鏈下游需防范零售終端風險 蔬菜零售終端環節眾多,由于蔬菜種植的零散化、區域廣、鏈條多等因素限制,消費者難以知曉蔬菜的來源渠道,造成買賣雙方信息的不對稱等風險。零售終端直接面對蔬菜消費市場,主要面臨市場風險和頻繁更替蔬菜產地及產品的需求風險。

3.1.4 供應鏈整合不夠完善需防范系統風險 總體來看,目前的蔬菜供應鏈整合力度弱,供給和銷售渠道未充分銜接,蔬菜供應市場整體呈現無序競爭狀態,亟須從供應鏈的角度進行分類整合,通過組織化程度的提升和產銷信息的充分傳遞,防范系統性風險。

3.2 蔬菜產品供應鏈存在的問題分析

3.2.1 蔬菜生產流通組織化程度低 近年來,河北蔬菜合作社和蔬菜龍頭企業數量在不斷增加,但是總體來看,蔬菜生產經營主體的組織化程度還較低,農村合作經濟組織發展滯后,存在諸多問題,包括組織松散、生產標準不一、新技術應用能力低等。例如,在“農超對接”供應鏈模式中,以物美為主的連鎖超市強調需要規模化、標準化、多樣化和連續性的蔬菜供給,但河北省大多數蔬菜合作社運營能力弱,難以與超市現代化的經營要求相配套。

3.2.2 蔬菜產銷信息不對稱 由于蔬菜生產的滯后性和長周期性,生產者很難改變生產計劃,因此需要在投入生產時獲取充分的市場信息和全國范圍內的生產情況,以做出最好的計劃。但在實際調研中發現,農民獲取信息的途徑比較單一,分析和利用信息的能力較弱。分散的農戶在銷售蔬菜產品時,主要是靠收購商或經紀人到田間地頭收購。若處于中間環節的收購商缺位,大多數蔬菜產品將面臨滯銷困境。

3.2.3 蔬菜冷鏈物流發展動力不足 冷鏈物流位于供應鏈中間環節,是減少流通損耗和保障蔬菜安全的重要支撐。河北省蔬菜冷鏈物流發展速度與國外和國內農業強省仍有一定差距,在蔬菜保鮮“最先一公里”,農戶缺乏預冷的積極性,導致冷鏈物流發展源頭動力不足。在蔬菜供應鏈“最后一公里”,消費者缺乏對冷鏈運輸的認可,支付意愿較低,消費端拉動力不強。冷鏈物流位于中游,發展受到上下游的擠壓和蔬菜保鮮自然特性的制約。

3.2.4 高端蔬菜品牌市場認可度較低 河北省蔬菜產品的集散與流通主要依靠批發市場完成,2020年河北省共有專業批發市場93 個,批發零售倉儲運輸服務主體從業人員達338.8 萬人,河北蔬菜在北京批發市場常年占有率在41%左右,而在品牌蔬菜專柜,河北省蔬菜的占有率則不到15%[17]。京津高端蔬菜供給以本地精品蔬菜和山東蔬菜為主,河北省蔬菜品牌認可度仍較低,蔬菜零售中存在“大而不強,多而不優”的問題,供需結構性矛盾仍較為突出。

4 蔬菜產品供應鏈優化建議

4.1 建立流通信息平臺,市場引導構建產銷體系

在“大市場、大流通、大商貿”的市場流通格局下,河北蔬菜供應鏈需要各環節各主體交流合作,加強信息平臺與物流服務的建設。一是搭建蔬菜流通協同創新平臺,包括信息平臺、技術平臺、融資平臺、交易平臺、人才流動平臺等,實現蔬菜流通領域資源共享。二是建立蔬菜市場聯盟,實現市場聯盟、生產銷售主體聯盟、科研人員聯盟,加強蔬菜生產、加工、流通、信息共享、資源置換等各方面的交流協作[18]。三是支持和發展各層級、多元化的蔬菜產銷信息中介組織,建設一支固定化、專業化的中介服務隊伍和工作機制,提高產銷信息的針對性和指導性,以需求引導生產,緩解市場信息不完全、不對稱問題。

4.2 培育新型流通主體,提高蔬菜市場流通效率

為建立產銷運行長效機制,提高蔬菜的運輸效率,確保蔬菜供應質量安全,應著力培育新型蔬菜流通主體,促進蔬菜產業化發展。一是大力培育蔬菜專業合作社、龍頭企業、批發商等流通主體,促進蔬菜產銷對接,更好發揮引導蔬菜生產、協調市場供應、縮短流通層級等作用[19]。二是發揮農民經濟合作組織作用,培育新型職業農民經紀人、農民合作組織等農村運銷大戶,加強蔬菜流通政策、運銷貯藏、質量安全等業務培訓,引導其與生產主體形成穩定的供銷關系。三是吸引一些連鎖超市、便利店和蔬菜加工企業的加入,為蔬菜流通注入新鮮血液,實現產地直接采購并配送到各連鎖超市,縮短供應鏈環節,提高流通效率。

4.3 完善產地基礎設施,夯實“菜籃子”供應基礎

近年來,消費者對于高品質、綠色有機蔬菜的需求增加,對蔬菜倉儲保鮮和冷鏈運輸提出較高要求。一是支持建設蔬菜產地市場,通過建設好農民家門口的市場,打造布局合理、基礎設施完善、信息功能齊全、交易方式多樣的蔬菜產地批發市場體系,實現蔬菜“存得住、運得出、賣得掉、賺得到”。二是支持生鮮蔬菜倉儲保鮮、產后加工、分級包裝設施建設,配備預冷、清洗、分級、包裝等商品化處理設施,實現由產品向商品、粗放經營向集約經營的轉變[20]。三是大力發展冷鏈運輸,保證蔬菜最佳的鮮度、風味和品質,提高河北蔬菜質量,減少運輸過程中的損耗,提高生產者收益,滿足消費者需求。

4.4 提高品質、打造品牌,滿足市場高端消費需求

居民生活質量的提高和消費的升級使得蔬菜消費開始步入“品質時代”,蔬菜供應鏈體系建設需從重視生產向重視銷售、重視產量到重視質量轉變。一是結合蔬菜生產基地的產品特點和文化內涵,加強蔬菜的質量控制和標準化生產,推進蔬菜綠色、有機和地理標志認證,積極打造蔬菜集群品牌、區域品牌和產品品牌。二是面向全產業鏈各環節制定質量標準評價體系,加強流通各環節科技支撐,大力發展凈菜、加工蔬菜銷售,提升蔬菜質量和產品附加值[21]。三是大力培育并積極宣傳推廣河北高端蔬菜品牌,通過參加各類展銷會、舉辦推介會、電子商務銷售等,提高河北品牌蔬菜的知名度及影響力。

4.5 開發全產業鏈保險,保障蔬菜供應鏈穩定

為保障蔬菜供應,降低生產經營主體在蔬菜生產流通中面臨的自然災害、人為事故、價格波動等風險,需要對整個蔬菜供應鏈提供風險保障。一是保險機構積極研發蔬菜供應鏈保險產品,按照全產業鏈菜單式一攬子綜合保險的思路,形成“一張保單保全程”的“1+N”保障體系(“1”指保障生產環節的險種,“N”指保障供應鏈其他環節的險種)[22]。二是提高保險服務水平,將金融工具保障與科技手段支持服務于蔬菜生產流通的全過程,打通蔬菜供應鏈和流通鏈,進而提升蔬菜價值鏈收益水平。三是建立由保險公司層面的大災風險準備金和財政支持的大災風險基金構成的大災風險分散機制,減輕保險公司服務蔬菜供應鏈體系的風險。