論蒸發(fā)過程產生的水蒸氣泡現象是存在“麥克斯韋妖”的一個明顯案例

摘要:蒸發(fā)速率或蒸發(fā)量與水量的相關性實驗可以得到液相水整體蒸發(fā)定律,同時發(fā)現了蒸發(fā)過程必然生成水蒸氣泡的現象,水蒸氣泡現象的發(fā)現實質上是常溫常壓下水的緩慢沸騰現象的發(fā)現。依據麥克斯韋分子速率分布曲線,水蒸氣泡實際上是將高動能的液相水分子自發(fā)聚集起來的結果,如同“麥克斯韋妖”在發(fā)揮作用。故可以將水蒸氣泡現象看作是存在“麥克斯韋妖”的最明顯案例,姆潘巴效應也屬于存在“麥克斯韋妖”的案例之一。由此熱力學第二定律存在兩個最明顯的反例,這是我們必須承認的科學實驗事實。

關鍵詞:液相整體蒸發(fā)定律;水蒸氣泡現象;麥克斯韋妖;姆潘巴效應;熱力學第二定律

1 發(fā)現水蒸氣泡的蒸發(fā)實驗

筆者通過簡單的水蒸發(fā)實驗發(fā)現的整體蒸發(fā)定律證明:蒸發(fā)不僅與液面的大小及其他條件有關,還與液面以下的整體水量(和水深)存在強的相關性,就此而言,故稱這個規(guī)律為液相水的整體蒸發(fā)定律。根據液相水的整體蒸發(fā)定律,開口的容器中的水向外發(fā)散熱量主要通過蒸發(fā),而蒸發(fā)主要不是在液面發(fā)生,而是主要在水體內部發(fā)生,然后上升通過液面溢出。因為在液面與空氣直接接觸的液相水分子只占總水量的水分子之極小的部分,所以,通過這部分水分子而發(fā)生的蒸發(fā)可能只是占總蒸發(fā)量的很小的比例。具體占多大的比例還需要更精確的實驗數據分析和計算。蒸發(fā)實驗顯示,在液面積和其他條件一樣的情況下,水量和水深差別0.5~5倍,蒸發(fā)量不成比例地從20%~100%進行增加或更多[1]。

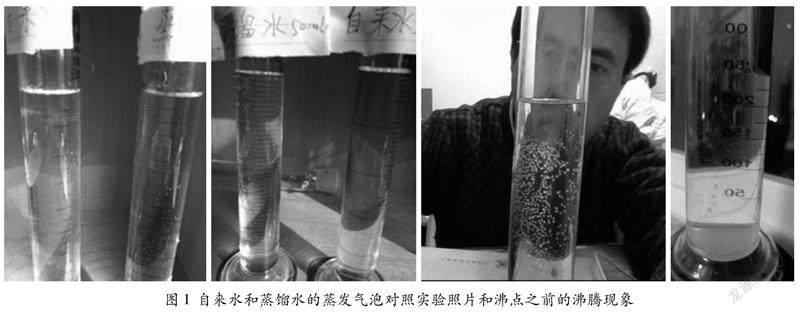

另外,在蒸發(fā)實驗過程中,筆者還發(fā)現會形成微小的水蒸氣泡,小水蒸氣泡還可以結合成較大的水蒸氣泡,這些水蒸氣泡很容易會滯留在容器壁和障礙物上(特別是障礙物的下方),溫度越高,水蒸氣泡的數量越多越大,溫度越低,水蒸氣泡的數量越少越小。雖然在筆者看來這些氣泡的主要成分是水蒸氣是無疑的,但筆者面對是空氣泡的質疑,還是做了排除是空氣泡的可能性的驗證實驗,方法是用充氧機往氣泡消失的蒸發(fā)實驗量筒中充空氣,目的是提高液相水的空氣含量,看看是否會重新產生氣泡,結果是完全沒有看到。這就間接證明原來的氣泡不是空氣泡,而是水蒸氣泡。筆者還做了自來水和蒸餾水的對比蒸發(fā)實驗,發(fā)現水蒸氣泡的數量沒有明顯的區(qū)別,這說明了水蒸氣泡的數量與水中的雜質沒有明顯關系,只與水的蒸發(fā)過程有關[2]。

筆者還想通過色譜分析儀直接測定這些氣泡的成分是否是水蒸氣,結果至今未能找到有這樣能力的實驗儀器和實驗室。但是,這個實驗即使未做完全未能減少筆者相信是水蒸氣泡的信心,因為任何判定氣泡是空氣泡的人都沒有任何實驗和教科書的證據,僅僅是想當然的猜測而已。

2 水蒸氣泡現象的發(fā)現表明存在常溫常壓下水的緩慢沸騰現象

由這些實驗可以進一步推測,蒸發(fā)實驗過程中,在可以看見的水蒸氣泡消失之后,還有更小的肉眼看不到的水蒸氣泡產生,也就是說,只要有液相存在,就會有蒸發(fā)發(fā)生,連帶就會有水蒸氣泡產生。在蒸發(fā)過程中看不見的水蒸氣泡還有可能是主要的。

水蒸氣泡現象的產生說明常溫常壓下存在水的緩慢沸騰現象已經被發(fā)現了。

沸騰的定義是指液體受熱超過其飽和溫度時,在液體內部和表面同時發(fā)生劇烈汽化的現象。我們通常認為在常壓下水的沸騰必須在100℃時才可能發(fā)生。可是根據哲學上的質量互變規(guī)律,任何事情都不是在沒有量變過程的情況下突然發(fā)生的。沸騰的時候發(fā)生的劇烈汽化現象與常溫條件下的蒸發(fā)實際并沒有本質的區(qū)別,兩者都是汽化現象,問題只是劇烈程度的不同而已。所以,本質上我們可以將常溫常壓下的蒸發(fā)稱為是緩慢的沸騰現象。如果說因為沸騰的一個重大特征是必然伴隨著水蒸氣泡的大量劇烈產生,就此而言與蒸發(fā)存在重大區(qū)別,緩慢沸騰現象似乎是不適宜的名稱。可是我們現在已經確定無疑地發(fā)現了,常溫常壓下的蒸發(fā)過程確實也在水體內部產生,而且也產生了大量的小水蒸氣泡。這樣的小氣泡與沸騰之后的劇烈的大水蒸氣泡只有大小的區(qū)別,完全沒有本質性的區(qū)別,這就證明了蒸發(fā)情景與沸騰沒有任何本質的區(qū)別,只有蒸發(fā)速度的區(qū)別。于是,蒸發(fā)本質上就是緩慢的沸騰現象,就是完全能夠成立的判斷。

實際上,即使單純基于對沸騰發(fā)生之前的過程的分析,我們也可以得出這個結論。為什么水蒸氣泡一定主要是水蒸氣,而不是空氣?從沸騰發(fā)生之前來看,加熱導致水的溫度上升的過程也是蒸發(fā)越來越劇烈的過程,這時候發(fā)生的蒸發(fā)一定聚集了很多微小的水蒸氣泡,這些水蒸氣泡如果遇到障礙物更容易聚集成長起來。在常溫常壓下發(fā)生的水蒸發(fā),我們看到的是氣泡在量筒壁的靜態(tài)聚集,如果細心觀察也會看到氣泡的逐漸長大,以至于在水中上升或破裂過程。后來筆者進一步將蒸發(fā)過程置于一個加熱的電熱板之上,只是保持電熱板的溫度不至于到達100℃,發(fā)現一開始就有迅速上升的極微小氣泡產生。隨著溫度升高,微小氣泡越來越多。沒有任何理由認為這些氣泡是空氣泡。如果是空氣泡,隨著溫度升高空氣含量也越來越少,空氣泡也會越來越少才對,實際情況卻是越來越多。但是,在加熱過程,我們除了看到越來越多的氣泡聚集之外,我們還看到了微小氣泡的連續(xù)上升過程。這個現象與沸騰只有量的區(qū)別,沒有質的區(qū)別。這個量的區(qū)別包括水蒸氣泡的數量和大小,以及氣泡的溫度。也就是說,沸騰之前的現象也證明了水體內部的水蒸氣泡的產生不需要100℃也會產生。既然如此,沒有加熱的時候為什么不會產生水蒸氣泡呢?沒有加熱的時候的蒸發(fā)只是比加熱過程更加緩慢而已。

3 對水蒸氣泡現象的“麥克斯韋妖”質疑

筆者在物理學愛好者的群中公開討論關于液相水整體蒸發(fā)定律和實驗,蒸發(fā)是否可能在液相內部發(fā)生,以及討論常溫常壓下蒸發(fā)時量筒壁上出現的氣泡到底是空氣泡還是水蒸氣泡等問題時,多數物理專業(yè)的群友、博士、教授主張是空氣泡,但是在教科書上又找不到證據。于是有個物理學教授(沈建其)就提出反駁說,如果氣泡是水蒸氣泡,或有這個可能的話,就需要在液相水內部存在一個“麥克斯韋妖”來分辨高速或高動能的水分子,并將其聚成氣泡。對此筆者回答他:“依據你的邏輯,如果是空氣泡,不是照樣需要一個‘麥克斯韋妖才能將原本分散開來的空氣分子聚集起來嗎?”他對筆者的這個回答始終保持沉默不語。這是一個嚴肅的理論問題,對于“麥克斯韋妖”的質疑,筆者最初是不相信的。但是,細想過之后,“麥克斯韋妖”問題還是引起筆者的高度關注。所以下面就要討論一下水蒸氣泡現象與“麥克斯韋妖”的關系問題。

“麥克斯韋妖”(Maxwells demon)是在尋找熱力學第二定律漏洞的過程中由物理學家詹姆斯·克拉克·麥克斯韋提出的。麥克斯韋設想,將一個裝有氣體分子的盒子,用擋板隔成兩個部分,在擋板上設置一個非常小的門,假設有一個非常非常小的妖精把守門口。氣體分子速度有快有慢,我們可以把它們分成兩類:一類是速度比較慢的“冷分子”,一類是速度比較快的“熱分子”。于是,這個“麥克斯韋妖”就蹲在門口附近觀察,如果左邊有“冷分子”撞過來,就把門打開,讓它過去,然后快速關上門。同理,它也會把“熱分子”釋放到左邊去。這樣經過一段時間反復操作后,左邊只有“熱分子”,右邊只有“冷分子”,因為麥克斯韋設想的妖精非常小,門也非常輕,因此做功可以被忽略不計。麥克斯韋妖居然通過不怎么做功就實現了熱量的逆向流動,把熱力學第二定律推翻了。這是合理的思想實驗嗎?

4 蒸發(fā)實驗的麥克斯韋速率分布解釋

筆者最初對于上述蒸發(fā)實驗的微觀解釋不是十分重視,但是心里已經十分清楚,這個就是與液相水分子運動狀態(tài)的麥克斯韋-玻爾茲曼統(tǒng)計分布曲線所反映的規(guī)律有關。

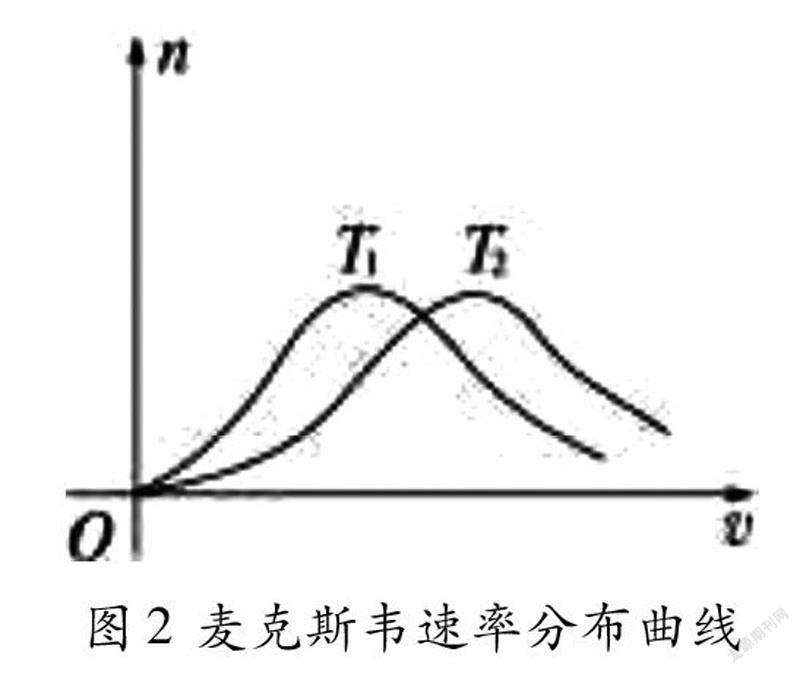

如上圖是麥克斯韋氣體分子速率分布曲線,是麥克斯韋推論出的一種物理曲線。對一定量的理想氣體而言,不同溫度有不同的形狀的速率分布曲線。溫度越高,速率大的分子增多,vp向速率增大的方向移動,曲線將拉寬。由歸一化條件可知,曲線下總面積恒等于1,于是曲線高度降低,變得平坦。若溫度降低,則曲線極大值向左偏移,曲線變高、變尖銳。

這個曲線具有普遍的適用性,對于液相也大致適用。因為麥克斯韋-玻爾茲曼統(tǒng)計是描述獨立定域粒子體系分布狀況的統(tǒng)計規(guī)律。所謂獨立定域粒子體系分布狀況的統(tǒng)計規(guī)律,實際也就是理想氣體的統(tǒng)計規(guī)律。液相水分子之間存在一定的分子間力的相互作用,與理想氣體存在差別,原則上并不符合這個曲線反應的統(tǒng)計規(guī)律,但是,從液相水分子的宏觀分布來看,水分子基本是如氣相水分子一樣處于自由運動狀態(tài),它們之間的分子鍵相互作用并沒有形成宏觀可觀測的現象,故也可以說基本適用于麥克斯韋速率分布曲線。

事實上,現代熱力學統(tǒng)計物理試圖通過“元激發(fā)”概念,來統(tǒng)一理解氣相與液相的水分子速率分布的共同規(guī)律,取得部分的成功。在固體物理中,所謂基態(tài)一般是指體系在能量最低時的狀態(tài)。對于能量靠近基態(tài)的低激發(fā)態(tài),往往可認為是一些獨立基本激發(fā)單元的集合,它們具有確定的能量和波矢,這些基本激發(fā)單元就是元激發(fā),有時也稱為準粒子。引進元激發(fā)的概念,可以使復雜的多體問題簡化為接近于理想氣體的準粒子系統(tǒng),從而使固體理論的大部分問題得以用簡單統(tǒng)一的觀點和方法加以闡述[3]。

確實的,對于同樣的分子為何會表現為三相之間的變化,這里的統(tǒng)一與分殊的關系的確需要一個新理論的描述,在這個描述中固態(tài)、液態(tài)、氣態(tài)的水分子及其描述,不過是對其元激發(fā)的統(tǒng)一描述的不同表現形式而言。可想而知,在這樣的描述中,所謂的麥克斯韋速率分布曲線不過是其元激發(fā)描述形式的特殊表現而已。我們一定可以在這種描述中看到對于液相水分子的描述與麥克斯韋速率分布曲線的共同性。在我們能夠見到這樣的理論描述之前,將液相水分子的速率分布曲線看作是近似于麥克斯韋速率分布曲線,是必然的選擇,且沒有多少風險。

液相中的水分子的運動速率遵守麥克斯韋速率分布曲線,從能量水平上而言,物相的區(qū)別本質就是分子運動速率的區(qū)別,所以液相分子的高速率區(qū)域就可能實質上已經進入了氣相的低速率區(qū)域,或者說液相與氣相的麥克斯韋速率分布曲線有重疊的區(qū)域,同樣液相水分子的低速率區(qū)域也可能已經進入了固相水分子的高速率區(qū)域。既然前面我們已經論證了存在氣液相混態(tài),自然也可能存在固液相混態(tài)。只是處于這些氣相和固相的水分子如果是隨機分散分布的,我們在現象上就觀測不到它們。但是,到了一定的溫度或時間點,還是可以看到的,因為這些液相中的氣相分子會聚集起來形成微小的水蒸氣泡。它們還會隨著時間長大,變?yōu)槿庋劭梢姷乃魵馀荨K羞@些已經進入氣相的水分子、微小和較大的水蒸氣泡都是會上升,除了部分滯留中途、部分復歸于原來的液相外,剩下的都會溢出液面形成蒸汽。另外,那些本質上已經具有固相分子能量的液相分子也會往固相方面發(fā)展,先是形成小分子團的固相,接著形成大分子團的固相,最后生成肉眼可以見到的固相,如冰凌、冰塊等,直到全部固化凍結。

5 水蒸氣泡如同麥克斯韋設想的“熱分子”隔間

在水中高速率水分子的分布最初可能的確是隨機的,均勻的,但是我們的確用肉眼就觀察到了這些高速率水分子在蒸發(fā)中自發(fā)地聚集為水蒸氣泡的過程,這里似乎的確存在“麥克斯韋妖”效應在起作用的問題,只要認真思考這個問題,這一點是無可回避的。

水蒸氣泡現象中到底需要不需要“麥克斯韋妖”呢?其實,對于這個問題還是可以解釋的。

首先我們必須要承認,對于液相水而言,麥克斯韋分布曲線是成立的,但是,這不意味著不會產生演化的后果。這個演化的動力因就是相態(tài)的分化——相變。對于那些在動能上已經汽化的水分子,當然是隨機運動的,但是,當這些隨機運動的汽化水分子朝向液面運動的時候,就會溢出液面,這就造成了蒸發(fā)。而隨著這樣的蒸發(fā)進程的持續(xù),就會出現這種情況:靠近液面的位置汽化水分子的濃度會下降。于是,根據麥克斯韋分布曲線的統(tǒng)計規(guī)律,就會有更多的汽化水分子隨機運動到靠近液面的位置,這就造成了蒸發(fā)過程的持續(xù)性,這個持續(xù)性就表現出汽化水分子的朝向液面的定向運動。這是順理成章的過程,這里沒有什么不可理解的地方,因此,“麥克斯韋妖”是不需要的。

但從水蒸氣泡何以會產生來看,情況則有所不同。當最初的汽化水分子隨機運動的時候,也會造成隨機相遇的情景出現,這種相遇由于其動能的相近,就有可能形成某種同類物的結合態(tài),即所謂的“物以類聚,人以群分”的原理,這個原理其實也是宇宙的普遍法則,我們可以專門論述這個問題,這里先按下不表。——有兩個汽化水分子的相遇,就有三個、四個、五個……以至于更多的相遇,最終形成相對穩(wěn)定的小水蒸氣泡,以至于從肉眼不可見的水蒸氣泡長大為肉眼可見的水蒸氣泡。而這些水蒸氣泡也以同樣的隨機運動的道理,最后傾向于與單個的汽化水分子之向液面運動一樣的方式往液面移動。

這就是說,在液相存在物之外存在的氣相對于液相內部的液相與氣相的分化產生了影響。之所以存在這樣的相態(tài)分化,是基于所謂液相從來都不是純粹的液相,都是以氣液相混態(tài)的形態(tài)存在。當然,所謂液相,從來也同時是以固液相混態(tài)的形態(tài)存在。

于是我們就看到了,蒸發(fā)過程產生的水蒸氣泡與達到沸點之后的沸騰產生的水蒸氣泡的確存在不同的地方。沸騰產生的水蒸氣泡是定向熱傳導的結果,在最熱的區(qū)域先產生水蒸氣泡,而蒸發(fā)過程產生的水蒸氣泡是高能量的水分子隨機運動的結果,且這個過程是可持續(xù)的。我們在蒸發(fā)實驗中親眼觀察到了水蒸氣泡的長大過程,顯然是不斷聚集本質上已經是氣相水分子的結果。這就是說,蒸發(fā)過程產生的水蒸氣泡就像是麥克斯韋設想的“熱分子隔間”,水蒸氣泡長大的過程就像是存在“麥克斯韋妖”,它將更熱的水分子分辨出來,并聚集在水蒸氣泡這個“隔間”之內。麥克斯韋設想的“熱分子隔間”只有一個,而蒸發(fā)過程產生的水蒸氣泡“熱分子隔間”有許多,這些“熱分子隔間”原則上是可以進一步整合起來,形成更大的水蒸氣泡。但是水蒸氣泡“熱分子隔間”的多少在這里并不影響其作為從無序到有序的自發(fā)演化的結果的本質。基于上述這些原因,我們不得不宣布我們在這里找到了“麥克斯韋妖”起作用的案例。

雖然上述實驗是在室內空氣環(huán)境中做的,但是我們可以確定,這樣的過程完全也可以在與外界絕熱的條件下發(fā)生。假定將液相水放在一個絕熱的密閉容器中,其中留有一定的真空,就會發(fā)生蒸發(fā)。液相水的蒸發(fā)過程本質上一定會有水蒸氣泡產生,當然不一定都是肉眼可見的水蒸氣泡,可能是不可見的水蒸氣泡。這樣持續(xù)的水蒸氣泡產生過程就屬于是從無序到有序的自發(fā)演化的過程,就好像是“麥克斯韋妖”在作怪的過程。這樣也就構成了熱力學第二定律的反例。因此,水蒸氣泡現象可以說是熱力學第二定律的反例。

6 水蒸氣泡現象與姆潘巴效應一起構成熱力學第二定律兩個反例

實際上水蒸氣泡現象并非是熱力學第二定律的第一個反例,第一個發(fā)現的熱力學第二定律的明顯反例是姆潘巴效應。

姆潘巴效應(Mpemba effect又譯為姆佩巴效應,或譯為穆賓巴效應)是世界物理學界知名度很高的一道疑難題,這是1963年坦桑尼亞的馬干巴中學三年級的學生姆潘巴與同學們一起做冰淇淋的時候發(fā)現的。所謂姆潘巴效應,在排除了最初使用的加糖牛奶的特殊性之外,嚴格的一般表述應該是指:在同等冷卻環(huán)境下,同等質量和水質的兩杯水(最好是不含有差別的雜質的水或純凈水,或其他類似液體也行):熱水和冷水(溫差可以達到幾十攝氏度),同時放入冰箱或冷柜,溫度高的熱水比溫度低的冷水先結冰的現象。

這是一個極為簡單的物理化學實驗現象,最終被證明是真實的效應[4],但是至今為止還沒有被公認為已經提供了明顯合理的科學解釋。這樣簡單的現象卻讓世界上那么多物理學家和其他學者長期解釋不了,似乎是對世界物理學界智商的一種挑戰(zhàn)。這個事實本身在不斷增加著姆潘巴效應問題的魅力,也吸引更多人進行思考。

依據熱力學第二定律的常識:熱量不能自發(fā)地從低溫物體轉移到高溫物體,而不發(fā)生其他的變化。對于姆潘巴效應實驗可以判斷:在相同的冰箱或冰柜的冷卻條件環(huán)境下,同等質量和水質的熱水杯的水與冷水杯的水的熱量傳導只能是從高溫傳導到低溫,不可能反過來。如果原先的熱水和冷水除了溫度之外,沒有任何的其他區(qū)別,在熱水溫度降到與冷水杯中的水溫相等或微大于的程度之后,不可能有任何其他的可能性。根據熱力學第二定律,不可能出現熱水杯的水的溫度比冷水杯的水的溫度還低的情況。進而在假定兩者的冰點一樣的前提下,必然是冷水杯的水比熱水杯的水更早結冰,最多是兩者同時結冰,不可能出現熱水杯的水先結冰的情況。

這個判斷所依據的更精確的簡單邏輯如下:假設熱水杯的水冷卻到冷水杯的水的初溫所需時間為t1,冷水從初溫開始到結冰所需時間為t2,那么熱水杯的水從初溫到結冰所需的全程時間為t1+t2,則顯然有t1+t2>t2,由此可以推導出結論:熱水先結冰的現象不可能發(fā)生。如果發(fā)生了熱水先結冰的現象,則必然導出t1+t2<t2的結論,這是不合邏輯的[5]。

姆潘巴效應明顯屬于熱力學第二定律的第一個反例,這一點我們必須承認。依據物理學的常識,如果假定兩杯水的冰點是一樣的,那就意味著在相同的冷卻環(huán)境中的兩杯水,原本高溫的水可以通過降溫變成低于原來低溫的水,這顯然違背了熱力學第二定律。在這種情況下,正確的科學態(tài)度,不是否定實驗,而是反思理論。現在姆潘巴效應的實驗事實告訴我們,這樣的違反熱力學第二定律的現象似乎確定無疑出現了,我們不得不先確認這個實驗事實,而確認的結果就是至少在這個實驗中推翻了熱力學第二定律,得出這個結論是需要科學理論的勇氣的,但這是我們必走的路。

基于上述原因,我們不得不宣布:我們在液相水整體蒸發(fā)定律的實驗所發(fā)現的水蒸氣泡現象中找到了“麥克斯韋妖”起作用的新案例,這或許也是繼姆潘巴效應之后的熱力學第二定律的第二個反例。既然水蒸氣泡現象與姆潘巴效應是熱力學第二定律的兩個反例,那么這兩個反例之間是否存在必然的關系呢?從這兩個反例的共同點都與蒸發(fā)過程有關來看,我們有必要探索其關系,特別是要研究一下是否可以用液相水整體蒸發(fā)定律來解釋姆潘巴效應。

事實上我們已經證明了熱力學第二定律不完全適用于蒸發(fā)過程,如果認為熱力學第二定律適用于蒸發(fā)過程,那它就要被推翻。這個其實是非常簡單的事情,長期以來就是被熱力學第二定律蒙住了眼睛,讓我們看不清這個簡單的事實。所以,解釋姆潘巴效應實驗的一個基本思路就是先要證明蒸發(fā)過程本質上不服從熱力學第二定律。因為我們通常判斷姆潘巴效應實驗的反常性質是從熱力學第二定律不能被推翻出發(fā)的,一旦將熱力學第二定律從原理上排除出蒸發(fā)過程,姆潘巴效應實驗給人的反常性質的感覺就消失了,剩下的就只有更具體的解釋。所以,要解釋姆潘巴效應實驗,就要先確認熱力學第二定律是可以推翻的,并且已經從蒸發(fā)領域被推翻了。至少我們應該嘗試去尋找超出熱力學第二定律之外的對于姆潘巴效應的解釋。關于這個問題,我們另文闡述。

參考文獻:

[1]江正杰,王全杰.論氣液相溶態(tài)與氣液相混態(tài)的區(qū)分及其驗證實驗設計[J].物理化學進展,2017(2):26-36.

[2]江正杰,王全杰.液態(tài)水中含有氣態(tài)水的實驗驗證[J].大學物理實驗,2017(4).

[3]楊宗綿.固體導論[M].上海:上海交通大學出版社,1993,50.

[4]唐志強,黃維東,張亞剛,等.用水直接觀察姆潘巴效應:探索神秘的傳熱(Direct Observation of the Mpemba Effect with Water-Probe the Mysterious Heat Transfer)[J].Infomat(信息).2022.07.(首次發(fā)表:2022年7月17日https://doi.org/10.1002/inf2.12352).

[5]黃景妹,倪敏,馮杰.“姆潘巴”現象分析述評——熱水比冷水更容易結冰嗎[J].物理通報,2014(8).

作者簡介:江正杰(1968—),男,漢族,福建閩清人,哲學碩士,副教授,研究方向:自然哲學、物理化學、相對論、引力學、中國文化經典研究、經典教育學。