李唐《采薇圖》及相關摹本考

朱萬章

(中國國家博物館,北京 100006)

在深山的古樹與山石環繞處,兩人端坐于地,一人腳著草鞋,雙手抱膝,目光如炬,似在認真傾聽;一人右手撐地,左手微張,若有所指,似在大聲訴說。地上放著小鋤,一個竹籃,籃中盛著野菜。在壁立的山石外,隱約可見綿延的山溪與薄霧遮掩的山巒。這是南宋畫家李唐筆下的《采薇圖》(北京故宮博物院藏,以下簡稱“李唐本”)中描繪的場景。畫中的兩人,一般認為右側雙手抱膝者為伯夷,左側娓娓道來者為叔齊。[1]140關于伯夷和叔齊的故事,見于司馬遷的《史記·伯夷列傳》。伯夷和叔齊是孤竹君的兩個兒子。孤竹君欲立三子叔齊為繼承者。待及父卒,叔齊卻讓與伯夷。伯夷認為父命不能違,遂逃去。叔齊亦不肯繼承王位而逃。于是國人擁立孤竹君中子。伯夷、叔齊聽說西伯昌善養老,就一同去投奔他。及至,西伯已棄世,周武王以車載著西伯的神主(謚號為文王),向東討伐商紂。伯夷、叔齊在路上叩馬而諫阻武王:“你的父親死了不去安葬,卻起干戈打仗,這是孝道嗎?以臣弒君,這是仁義嗎”?武王左右的人欲殺之。姜太公稱他們是義士,扶起他們并讓他們離開了。武王平定了商紂,天下都歸順了周朝,伯夷、叔齊卻認為這是一件很恥辱的事,因而不食周粟,隱居于首陽山中,采薇而食。兩人即將餓死的時候,作歌曰:“登彼西山兮,采其薇矣。以暴易暴兮,不知其非矣。神農、虞、夏忽焉沒兮,我安適歸矣?于嗟徂兮,命之衰矣”,最后餓死于首陽山中。伯夷、叔齊因得到孔子贊譽而千載聞名,二人被塑造成謙讓、忠誠與踐行規則的楷模,義不食周粟的故事得以廣泛傳播。

李唐所描繪的便是伯夷和叔齊在首陽山中采摘薇蕨果腹的隱居生活,故名《采薇圖》。該圖又被稱為《伯夷叔齊采薇圖》《夷齊采薇圖》《高隱圖》《首陽高隱圖》等,不僅是李唐的代表作,也是中國繪畫史上的經典名作。關于此圖的鑒藏經歷及藝術特色、政治寓意等諸多方面,已有不少學者作了廣泛而深入的探討,而對李唐原作衍生的摹本,則鮮有人論及。

一、吳榮光鑒藏李唐《采薇圖》

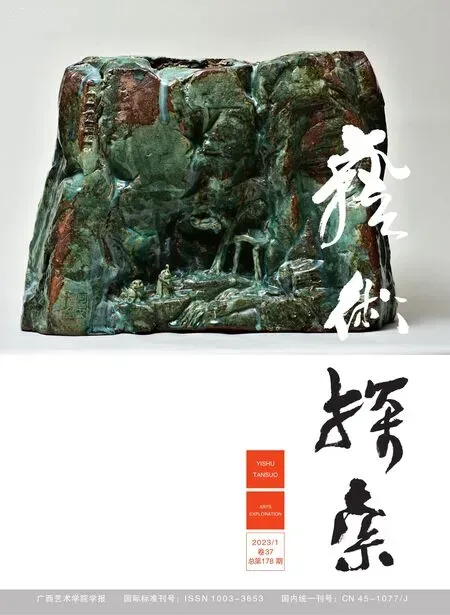

李唐的《采薇圖》卷流傳有序,據學者馮嘉安的研究,此圖先后經南宋宗室趙與懃,元人沈桓、宋授之,明人周六觀、項元汴、王藎忠,嚴嵩、嚴世藩父子,項元汴之子項德弘等鑒藏,[2]再轉廣東南海黃氏、吳榮光、潘正煒、何冠五等嶺南藏家遞藏。在諸多藏家中,吳榮光(1773—1843年)對《采薇圖》尤為用心,此卷在其手上得而失,失而復得。吳榮光在畫上反復題跋,不僅談及鑒藏經過,還涉及此圖的鑒定及衍生的摹本,他將印鑒、題跋等著錄于《辛丑銷夏記》,顯示對此圖的激賞。吳榮光在書中對畫面有這樣的詳細描述:“宋李唐畫《采薇圖》卷,絹本,高八寸七分,長二尺八寸三分。圖寫伯夷抱膝,與叔齊對坐,蒼藤古樹之陰。夷目光炯然,注視齊。齊以一手據地,一手作舒掌放歌狀。前置筐一鋤二,蓋采薇小憩時景也。李唐字晞古,河陽三城人,建炎間為畫院待詔。山水人物,高宗以之比唐李思訓。此卷貌古人而得其真逸狀,于筆墨之外能為太史公列傳添頰上毫,不得僅以畫院名流概之也。”[3]84-85(圖1)

圖1 (宋)李唐《采薇圖》卷,絹本設色,27.5cm×91cm,北京故宮博物院藏

關于吳榮光及其交游圈對此圖的品鑒而引發的清嘉道間南粵鑒藏風氣的興起,已有學者詳細引證[4],此不贅述。在此卷中,吳榮光先后有一條題箋、四段題跋,并至少鈐有十方鑒藏印鑒。筆者已有相關文章論及其鑒藏印鑒①朱萬章《吳榮光書畫鑒藏印說》,《中國書法》2018年第9期。此文后收入朱萬章《鑒畫積微錄續編》,浙江大學出版社,2019年,180-191頁。,此畫中的鈐印大抵可反映吳榮光不同時期書畫鑒藏的軌跡。在四段題跋中,最為引人注目的是書于清嘉慶十六年(1811年)的一段長跋:

右宋李晞古《首陽高隱圖》。款九字在石上,云“河陽李唐畫伯夷叔齊”。右角下方有“紹興”半印,余多項氏收藏印。余弱冠得見于同里黃氏,黃之先人,康熙間官京師,以重值購歸,歷傳數世,寢食必偕。蓋此卷自國初入粵,至今已百余年,故僅見于張丑、汪珂玉、郁逢慶各著錄,而孫氏、高氏《銷夏記》《錄》皆未之及也。少時見黃氏命畫工臨數本,僅得形似,曾為橅書前后題跋。嘉慶丁卯、戊辰間,偶過廠肆,見書賈所鬻贗本,即黃氏重橅本輾轉散出者。余所書各跋宛然尚存,深可笑也。庚午南歸省親,歲除日,有人持一匣來,云是黃氏《高隱圖》真本。見之狂喜,罄囊得之。廿年來夢想此本,竟為我有矣。裱背猶是百余年前物,嶺表卑濕,略無蒸變,豈真有神物呵護耶?其絹上有數小墨點,則黃氏傳橅不謹,為畫工所污,并志于此。他日勿輕示人。嘉慶辛未十一月,南海吳榮光書后。[3]84-85

鈐白文方印“吳榮光印”。吳榮光對此段長題頗為自得,還專門收入《石云山人集》中,題為《宋李晞古采薇圖卷跋》②吳榮光《石云山人文集》卷五,清道光二十一年(1895年)吳氏筠清館刻本,第12頁。。據此題跋所言,李唐的《采薇圖》卷于康熙年間由佛山黃氏的先人在北京“重值購歸”,南渡廣東。自此之后,該畫便一直收藏在廣東地區,在入藏北京故宮博物院前,此畫在南粵停留了兩百余年。在廣東收藏界,有將李唐的《采薇圖》卷、元代錢選的《梨花圖》卷(美國紐約大都會博物館藏)和清代羅聘的《鬼趣圖》卷(香港藝術館藏)并稱“廣東三寶”之說③劉九庵《第一次全國書畫鑒定筆記》,即將由遼寧美術出版社出版。,可見此畫價值之高、地位之重。

二、關于《采薇圖》的摹本考察

最早指出《采薇圖》有摹本的是吳榮光,而最早研究這些存世摹本的則是日本的中國繪畫史學者鈴木敬(1920—2007年)。他在《中國繪畫史·南宋繪畫》中列舉了四件《采薇圖》,分別是:“北平故宮博物院,《中國畫》創刊號載;藤井有鄰館《有鄰大觀》第二冊載;弗利爾美術館,東文研A-21—262及《藝苑遺珍》名畫第一輯載”[5]99。鈴木敬稱對此四件作品“并未全部看過,因此無法斷定孰真孰偽,說不定四件都是摹本”。[5]101在《試論李唐南渡后重入畫院及其畫風之演變》一文中,鈴木敬則進一步指出:“現存四件采薇圖卷,應當都屬于后摹作品”[6]41,但未提出充實的理據。

鈴木敬所言“北平故宮博物院”所藏《采薇圖》,即為經吳榮光等人鑒藏的“李唐本”,不僅流傳有序,歷經諸家著錄,且在20世紀80年代經中國古代書畫鑒定組的謝稚柳、啟功、徐邦達、楊仁愷、劉九庵、傅熹年和謝辰生等專家鑒定,認定為李唐真跡,并無任何疑議。[7]4鈴木敬將此定為摹本,顯然屬于誤判。至于他提及的另三件摹本,均有詳細出處,現分別詳述如次。

“藤井有鄰館《有鄰大觀》第二冊載”的摹本,現藏于日本藤井有鄰館(以下簡稱“有鄰館本”)。該畫并無作者款識、印鑒,但畫心及前后隔水均有數方鑒藏印依稀可見,分別為朱文方印“晉國奎章”“敬德堂圖書印”“晉府書畫之印”“石渠寶笈”,朱文橢圓印“乾隆御覽之寶”,白文圓印“乾隆鑒賞”,卷末有蘇大年所書《伯夷列傳》。④有鄰館學蕓部編集《有鄰館精華》,198項,日本藤井斉成會,平成十五年(2003年)。(圖 2)

圖2 佚名《采薇圖》卷,絹本設色,26.7cmx104.8cm,日本藤井有鄰館藏

“弗利爾美術館,東文研A-21—262”這一摹本,現藏于美國弗利爾美術館(以下簡稱“弗利爾本”)。該畫初被定為李唐《采薇圖》卷⑤鈴木敬編《中國繪畫總合圖錄(第一卷)》,A21-262項,第254-255頁,東京大學出版會,1982年。,在構圖上與“李唐本”相近,但畫心并無李唐的任何信息。在“李唐本”畫心中部左側山石上題寫“河陽李唐畫伯夷叔齊”九字的位置,在“弗利爾本”同樣位置上有刮損的痕跡,鈴木敬稱之為“有點像‘暗款’”[5]101。畫心右側則鈐有朱文扁方印“炳圖”和“韜士”。在畫卷拖尾處,分別有壽丘逢年題《首陽銘》及屠隆、吳郡張文柱、顧懋宏、古吳徐應聘、思元裕瑞等六人題跋。前五人題寫在同一張淡青灑金箋上,最末裕瑞另紙題寫在白色宣紙上,中有隔水。(圖3)

圖3 李唐(傳)《采薇圖》卷,絹本設色,28cm×92.4cm,美國弗利爾美術館藏

“《藝苑遺珍》名畫第一輯載”這一摹本,現在的收藏點不詳。該卷曾于1979年刊行于日本出版的《藝珍堂書畫》⑥《藝珍堂書畫》,第106-107頁、第252頁,東京株式會社·二玄社,1979年。,并于2010年12月出現在北京保利五周年秋季拍賣會上(以下簡稱“保利本”),收錄于《宋元明清中國古代書畫選集(二)》⑦北京保利五周年秋季拍賣會,2010年12月4日第3729號,出版于《宋元明清中國古代書畫選集(二)》,保利藝術博物館,2010年,第339-344頁。。該卷在畫心中部題“河陽李唐畫伯夷叔齊”九字,在構圖以及引首、拖尾、題跋及鈐印方面均與“李唐本”高度相似。引首也有明代李擢公所書“首陽高隱”,但并非書寫在“李唐本”的灑金箋上,而在以淺紅樹石、山巒為背景的花箋上。此外,題箋也有些差異,“李唐本”在引首右側有兩個題箋,分別為“首陽高隱圖,宋李希古先生真跡”和“宋李晞古首陽高隱圖神品,筠清館珍秘”,而“保利本”的這一位置僅有一條“宋李晞古首陽高隱圖神品,筠清館珍秘”,“首陽高隱圖,宋李希古先生真跡”簽條則移至“保利本”的前隔水。“李唐本”的前隔水題箋“宋李唐畫伯夷叔齊采薇圖”,后隔水則無題箋。“保利本”的后隔水則有一條“宋李唐畫伯夷叔齊采薇圖”。可見兩畫的題箋均相似,只是因裝裱及收藏者喜好等原因,位置不同。在引首右下側,“李唐本”有半方印“館印”,“保利本”則是完整的“筠清館印”,為裱邊和引首之騎縫章。在拖尾的題跋方面,“保利本”也如“李唐本”一樣,分別有明代宋杞、俞允文,清代成親王、翁方綱、吳榮光、阮元、蔡之定、周六觀、湯時清題跋及倪琇、福州陳壽祺、趙在田、林春溥、林則徐等人的觀款。所不同者,“李唐本”卷尾有近人潘霄漢另紙錄《伯夷列傳》及題跋,“保利本”則無。

“保利本”與“李唐本”的畫心和題跋都高度相似,故“保利本”應是對“李唐本”的摹寫,這種摹寫連同引首和拖尾在內,而時間應該是在吳榮光收藏“李唐本”之后。鈴木敬在其研究中稱“保利本”為“香港本”,且推測“保利本”可能來自廣東收藏家潘正煒(1791—1850年)的舊藏[5]101。潘正煒《聽帆樓書畫記》中所著錄的一些名品多來自吳榮光,該書所著錄的李唐《采薇圖》與《辛丑銷夏記》所著錄者如出一轍。此畫標價二百兩銀,在《聽帆樓書畫記》全書中,僅有一件《唐拓定武蘭亭敘卷(附修禊圖)》與此同價,其他作品大多在一百兩或幾十兩不等。[8]5可見在價值上,李唐的《采薇圖》在潘氏收藏中屬最上乘者,“保利本”系潘正煒所藏李唐《采薇圖》的可能性微乎其微。“保利本”確實與“李唐本”的關聯度最高,它是從“李唐本”摹寫的副本當是可以確證的。最大的可能是,潘正煒在散出所藏李唐《采薇圖》后(也有可能是潘正煒收藏之時),原樣摹寫了一本,即現在所見的“保利本”。“李唐本”于1953年由國家文物局從香港購入,并于次年撥交北京故宮博物院收藏,“保利本”則輾轉流傳,直到2010年現身北京的拍賣行。(圖4)

圖4 李唐(傳)《采薇圖》卷,紙本設色,27cmx88cm,“保利本”

鈴木敬所言之四卷《采薇圖》外,另有兩件“李唐本”的摹本,分別為李唐(傳)的《談道圖》卷和清人蕭晨的《采薇圖》卷。

李唐(傳)的《談道圖》卷(遼寧省博物館藏,以下簡稱“遼博本”)雖然名稱不是《采薇圖》,但畫面描繪的和“李唐本”一致。該圖經《石渠寶笈續編》著錄,曾收藏于清宮,屬清宮散佚書畫。1922年的《故宮各殿第一次書畫點查冊》的清點記錄對此畫這樣描述:“似系《采薇圖》,地微剝,應重裝。玨謂竹籃之中是菜非藥,二人眉目之間俱有抑郁,故疑是《采微圖》,細審良確”。[9]31書畫鑒定家楊仁愷在其《國寶沉浮錄》中亦有相似的記載:“實乃以伯夷、叔齊避首陽山不食周粟故事的《采薇圖》臨摹本,從真跡摹出,接近原作,至遲為明人作品。”[10]222該卷畫心與“李唐本”相近,并無作者任何信息。畫心及裱邊鈐有“石渠寶笈”“三希堂精鑒璽”等多方印鑒,拖尾有晚明書畫家陳繼儒所書《道經》,題寫在白綾上。陳繼儒的題跋實則與伯夷、叔齊并無直接關聯,故完全有理由相信,陳繼儒并非專為此《采薇圖》而題,乃是好事者將兩件并無聯系的作品拼接裝裱在一起。書畫鑒定家劉九庵對此畫的鑒定意見為:“此圖為明人摹《采薇圖》原本,甚好,惟款字已移書前樹干上。后有陳繼儒書一段,真,時年八十一,綾本”⑧劉九庵《第一次全國書畫鑒定筆記》,即將由遼寧美術出版社出版。,明確指出了此卷為明摹本。(圖5)

圖5 (明)佚名《采薇圖》卷,絹本設色,25.6cmx88.3cm,遼寧省博物館藏

清人蕭晨的《采薇圖》卷(安徽博物院藏,以下簡稱“蕭晨本”),其款識已被剝去,印章漫漶不清,畫卷左下角僅剩行楷題識曰:“采薇圖,摹李希古筆”。畫心右下角鈐朱文方印“四味書屋”和白文方印“正大光明”。左下側鈐白文方印“孫氏大光之珍”,此印為今人孫大光常用鑒藏印。此卷作者被定為蕭晨,其依據來自拖尾的朱翼庵題跋。朱氏題跋為兩段,第一段題曰:“此清初揚州蕭晨畫也。馮叔瑩弟得之廠肆尊古齋,初尚有款,旋肆中人某與肆主有隙,故為除去,以圖愜意。叔瑩既得之,裝竟屬題,因為著其顛末,并系以小詩四絕句。蕭生斫輪不得無大笑于地下。乙亥秋八月翼廠題,時年五十又四”,鈐朱文方印“翼庵”。“乙亥”為1935年。第二段題跋在題詩之外,有附記曰:“時病目,書不能工,污卷尾矣,叔瑩毋怪,幸甚幸甚”,鈐白文方印“蕭山朱文鈞印”和朱文方印“翼庵”。朱翼庵原名朱文鈞,字幼屏,號翼庵、甄父,別署歐齋,浙江蕭山人,富藏古籍、書畫、碑帖,又精鑒別,曾于1931年入故宮博物院鑒定書畫碑帖。朱翼庵五十壽辰時,袁勵準為其書聯祝賀云:“萬卷琳瑯昨者汲古閣,一船書畫今之英光堂”,并有注云:“翼庵先生識密洞鑒,藏書極富,致多善本,并鑒藏書畫,自宋元以來靡不搜討,率皆銘心絕品”。[11]1557“汲古閣”是明代文獻學家、收藏家毛晉的堂號,“英光堂”則是宋代收藏家、書畫家米芾收藏書畫碑帖之所。袁氏將朱翼庵與毛晉、米芾并列,足見對其推許之意。朱翼庵之子朱家濟、朱家縉也都是著名的文物鑒定家和收藏家。蕭晨《采薇圖》卷經朱翼庵鑒別,且作品來源清晰,流傳有序,故應是信而可征的。(圖6)

蕭晨字靈曦,號中素,別署蘭陵后學,江蘇揚州人,擅畫,工山水、人物,取法宋人。他曾畫過多件故實畫或歷史人物畫,如《東坡博古圖》扇面、《滑稽禪隱圖(人物故事)》(十開)、《桃源圖》卷、《洛神圖》扇面(均藏北京故宮博物院)、《三星圖》(中國美術館藏)、《呂純陽像》(上海博物館藏)、《東閣觀梅圖》(首都博物館藏)、《淮南招隱圖》(榮寶齋藏)、《渭水訪賢圖》(南京博物院藏)、《葛洪移居圖》(廣東省博物館藏)、《箕穎圖》扇面(貴州省博物館藏)、《仿李晞古斗茶圖》軸(山東博物館藏)、《桃花源圖》軸、《三教圖》軸(均藏揚州博物館)、《漢吳公故事圖》(朵云軒藏)、《王母知人圖》軸、《林和靖探梅圖》軸(均藏青島博物館)等,其《采薇圖》卷便是此類故實畫的代表。清人李玉棻《甌缽羅室書畫過目考》謂其“仿李晞古絹本設色山水大幀,作年六十五歲,豐骨峻峭,直可擬以唐寅”⑨李玉棻《甌缽羅室書畫過目考》,興盛齋光緒丁酉(1897年)刻版。,可見蕭晨對李唐(李晞古)浸淫尤深,這在《采薇圖》中亦可見一斑。

蕭晨的《楊柳暮歸圖》(圖7)題識曰:“結廬次江干,江田多樹秫。秋來讀楚騷,痛飲無虛日。圖奉恒石先生大教并題博正,蘭陵后學蕭晨”,鈐朱文方印“蕭晨”。此處題識與《采薇圖》中的題識不相伯仲。《采薇圖》中刮損的署款處,亦露出“丨”和“丿”,恰好分別是蕭晨簽名式中“蕭”的右下側一筆和“晨”的左下側一筆,故從筆跡也能印證《采薇圖》確為蕭晨所作。據學者汪世清考訂,蕭晨生于明崇禎元年(1628年),卒于清康熙四十四年(1705年)之后,其藝術活動主要在康熙年間。[12]241-245蕭晨雖然是一個活躍于江南地區的職業畫家,但他與京城的諸多收藏家和文人如汪懋麟(1640—1688年)、梁清標(1620-1691年)等人均有交往。他曾為梁清標的書齋繪《蕉林書屋圖》軸(北京故宮博物院藏)。在前述蕭晨為恒石(恒翁)所繪的《楊柳暮歸圖》的詩堂,有梁清標、劉中柱(1641—1706年后)[13]561,950、汪懋麟、徐炯等人題跋,且均是應恒石之請而題。劉中柱的題跋在題詩之外,尚有一段附記:“丁亥二月,明經王年兄于席間出小軸索題,畫為蕭靈曦,詩則汪蛟門,皆予同鄉宿好也。相國梁公亦官京師,時受知有年。展閱之下,不勝今昔生感,率成截句二首,廣陵劉中柱識。”[14]26此處的“丁亥”,若為清順治四年(1647年),則劉中柱只有七歲,汪懋麟八歲,顯然不合史實;或為康熙四十六年(1707年),則梁清標和汪懋麟早已棄養,蕭晨也有可能不在人世,而在詩堂題跋中,汪懋麟的題跋在劉中柱之后,也不符合史實,故最大的可能是劉中柱不慎寫錯時間。從劉氏題跋中大致可推斷出蕭晨與劉中柱、梁清標、汪懋麟等曾同時活動于北京,時間大致在康熙二十七年(1688年,此年汪懋麟謝世)之前。吳榮光在題“李唐本”時指出,佛山黃氏的先人“康熙間官京師,以重值購歸”,可知康熙年間“李唐本”在北京。其時蕭晨亦在北京,且與包括梁清標在內的著名收藏家有交集,完全有可能寓目“李唐本”,其《采薇圖》應是對李唐原跡的傳移模寫。

三、《采薇圖》祖本與摹本之異同

六件《采薇圖》中,“李唐本”為祖本,“有鄰館本”“弗利爾本”“保利本”“遼博本”“蕭晨本”為摹本。

在構圖、形制及尺幅上,“有鄰館本”“弗利爾本”“保利本”“遼博本”“蕭晨本”與“李唐本”大致相近,細究起來卻有很大的不同。先比較“蕭晨本”與“李唐本”的人物方面。“李唐本”所繪伯夷臉闊平正,須髯濃密,目光如炬,腳著草鞋,露出腳趾,著地之衣衫處在線條勾勒之外,敷以淡墨,工整細膩,而頭巾僅勾勒線條,并無填墨,且伯夷右側有一鋤。“蕭晨本”所繪伯夷臉龐略長,須髯疏落,目光溫和,腳著布鞋,未露腳趾,著地之衣衫僅有衣紋為線條勾勒,并無填墨,而頭巾則以濃墨繪就,伯夷右側無鋤。“李唐本”所繪叔齊亦須髯濃密,腰帶并未清晰展現,前側著地之衣衫在勾勒線條外填以淡墨,頭巾亦為勾勒輪廓,并無填墨。“蕭晨本”所繪叔齊須髯亦較疏落,系了一條藍色腰帶,前側著地之衣衫僅勾勒線條并無填墨,頭巾則以濃墨繪就。就兩人的神態而言,“李唐本”中伯夷神情冷峻而若有所思,叔齊侃侃而談而有憂國之態;“蕭晨本”中的伯夷和叔齊只在隨意閑聊,似乎并無鼎革變故后的憂憤與無奈。

在襯景方面,“蕭晨本”和“李唐本”的差異就更為明顯。在畫幅右側,“李唐本”所繪古松向右上側傾斜,樹干老辣而遒勁,有藤蔓和小草陪襯,松針與樹葉均較為粗獷,且無山坡。“蕭晨本”所繪古松在山坡處,樹干之外,尚能見其茂盛的樹枝,松針細而密,樹葉為淺絳設色,似為秋天的紅葉。“李唐本”的伯夷背后,為虬曲的古樹、錯落的蘭草及壁立的山石;“蕭晨本”的伯夷背后并無古樹及錯落的山石與蘭草,但有隱約可見的山坡、霧靄與山石淡影,一株古樹在其右后側。在叔齊背后,“李唐本”有斧劈皴法繪就的山石,并有點綴的蘭草,樹葉多為濃墨與淡墨交互,可見淡色花青暈染;“蕭晨本”則無山石與蘭草,但有山坡,坡上點苔,樹葉多為淡墨勾勒輪廓,再敷以淺紅與淡花青等色。兩畫襯景最大的不同在于畫幅右側的山石與溪流。“李唐本”所繪為陡峭的山石外,在樹枝掩映的遠處,可見蜿蜒曲折之山溪,并有煙云供養之勢,是典型的遠景,而“蕭晨本”所繪則為山坡下流淌的溪流,系近景。因遠景和近景的不同,“李唐本”中遠離塵囂、山居隱居的狀態最為明顯,而“蕭晨本”則描繪的是山中閑談的場景,并無突出與紅塵的距離感。這恐怕也是兩畫在意境上最大的不同。而從技法上,“李唐本”屬典型的北派山水畫風,山石多為斧劈皴,人物亦有宋代院體風格,“蕭晨本”則為典型的南派山水畫風,山石皴法并不明顯,偶有披麻皴,人物與李唐的風格相去甚遠,而有“吳門畫派”唐寅等人的風格。正是基于這些顯而易見的不同,可以看出,“蕭晨本”雖是對“李唐本”圖式的臨寫,但已融入己意。除構圖方面,“蕭晨本”無論是造型還是技法,均與“李唐本”大相徑庭,這也正印證了清人李斗在其《揚州畫舫錄》中所稱蕭晨“以人物擅長,神理具足,不屑于步趨前人”[15]46的論斷。在此《采薇圖》中,蕭晨確乎無“步趨前人”的痕跡。

和“蕭晨本”相比,“有鄰館本”“弗利爾本”“遼博本”與“李唐本”的相似度顯得更高。

“有鄰館本”中,伯夷右后側有一鋤,竹筐右側的山石用墨較為厚重,畫中樹葉多為濃墨勾勒,再敷之以淡花青。雖然畫卷左側的山溪為遠景,但多出一片平緩的山坡,同樣的位置,“李唐本”則是嶙峋的巨石。從人物神態看,“有鄰館本”更接近“李唐本”,不僅人物的服飾衣紋相近,伯夷和叔齊的臉型輪廓也與“李唐本”相近。“有鄰館本”拖尾的題跋者蘇大年為元人,因未能看到原件,不能確定題跋是否為原跡,即便是原跡,也很難確定是“有鄰館本”的原跋,故無法確定此卷的大致時間。鈴木敬認為,“有鄰館本”的時間比“弗利爾本”要古,近于“李唐本”,[5]101但從畫風看,“有鄰館本”是對“李唐本”的忠實臨摹,其筆法與時代氣息應為清代。

“佛利爾本”與“李唐本”的不同之處在于,“佛利爾本”中伯夷后側無鋤,竹筐兩側的山石相隔較近,畫幅近景處右側無蘭草襯景。“佛利爾本”與“李唐本”最大的相似處在于,左側山溪亦為遠景,有云煙環繞,但多了一些淡墨暈染。當然,就人物神態看,“佛利爾本”與“李唐本”也存在很多差異。“佛利爾本”本中伯夷神情冷漠,愁苦中有所思,而叔齊嘴大張,似在大聲說或唱,這與“李唐本”中叔齊嘴唇微張娓娓道來的神情判若天壤。而就畫面風格看,“佛利爾本”較“蕭晨本”細膩,卻較“李唐本”粗率。“佛利爾本”雖然與“李唐本”相似度略高,但就畫風與時代氣息來看,應該比“蕭晨本”所處的清康熙要晚。畫卷拖尾中的題跋,或為從“李唐本”中割配,或為后人臨寫。

和“蕭晨本”“有鄰館本”“佛利爾本”相比,“遼博本”“保利本”與“李唐本”的相似度最高,而“保利本”與“李唐本”的關聯最為密切。“遼博本”“保利本”都是對“李唐本”的忠實摹寫。兩卷所繪的伯夷右后側有一鋤,畫卷左側之山溪也為遠景,且畫中山石、樹木之賦色,也與“李唐本”極為相近。“遼博本”“保利本”與“李唐本”最大的不同在于人物神態,其中伯夷面露愁苦之色,作沉思苦悶狀,這與“李唐本”中所表現的堅毅與不屈的生命意志截然不同。此外,“遼博本”中的樹葉多以濃墨勾勒輪廓,再填以淡花青,所繪山石、樹木大多筆力稍弱。但從人物造型和襯景等方面看,“遼博本”應該在五件摹本中最為完整地傳承了“李唐本”的“形”,在神韻方面,可稱下真跡一等。“保利本”中人物的衣紋線條也較粗,用色略重,且并不流暢,這與“李唐本”所表現出的淡雅與行云流水般的線條是不同的。“保利本”引首及拖尾的題跋,也都是對“李唐本”的臨摹,時間應當在吳榮光鑒藏以后。從時間上看,“遼博本”是五件摹本中最早者,至晚到晚明,且是唯一一件經清宮鑒藏且著錄于《石渠寶笈續編》的摹本;“保利本”應在清道光后期至咸豐、同治年,甚至更晚,是五件摹本中最晚者。

吳榮光題“李唐本”稱:“少時見黃氏命畫工臨數本,僅得形似,曾為橅書前后題跋。嘉慶丁卯、戊辰間,偶過廠肆,見書賈所鬻贗本,即黃氏重橅本輾轉散出者。余所書各跋宛然尚存,深可笑也”。吳榮光的“少時”,若以十歲至弱冠計算,當在乾隆四十七年至五十七年間(1782—1792年),即乾隆后期。上述“遼博本”并不屬于此時的“重橅本”,而“有鄰館本”“弗利爾本”大抵便是這一時期由黃氏“重橅本”流出者。吳榮光談及“余所書各跋宛然尚存”,“佛利爾本”卷后逢年等人書于灑金箋上的題跋,應為一人所寫,故極有可能便是吳榮光所為。若是如此,則“李唐本”本來尚有逢年諸家題跋,不知何故,在裝裱和輾轉流出中遺失了。“弗利爾本”中所鈐之印“炳圖”和“韜士”,應為“重橅本”的作者。遍查資料,并無相關資料,疑為當時佛山黃氏所邀請的職業畫工。

正是基于這樣的考察,我們不難看出,在以“李唐本”為祖本的五件摹本中,以藝術水準看,“蕭晨本”價值最高,“遼博本”次之,“有鄰館本”“弗利爾本”“保利本”再次之;就時間看,“遼博本”最早,至晚到晚明,“蕭晨本”次之,在清康熙年間,“有鄰館本”“弗利爾本”再次之,在清乾隆后期,“保利本”最晚,在清道光后期或之后。現將《采薇圖》祖本及摹本的相關信息列表整理如表1。

表1 《采薇圖》祖本及摹本信息

李唐《采薇圖》的摹本應該還有很多,這里搜集的大抵是流傳有序且有較清晰的鑒藏軌跡者。創制摹本最初的目的無論為傳播與保護李唐《采薇圖》,還是為好事者謀取利益,客觀上都對傳播“李唐本”的圖式及伯夷、叔齊的故事起到了積極的作用。在書畫作偽中,“摹本”無疑是最直接也最簡便的一種手段。上述五件摹本,除“蕭晨本”和“弗利爾本”有較明確的作者外,其他三本均為佚名,故易為逐利者所用,出現“雙胞胎”或“多胞胎”的現象。這是在書畫鑒定中需要特別注意的。

四、《采薇圖》的異本

值得一提的是,伯夷、叔齊不食周粟的故實畫并不限于“李唐本”的范式。明清時期也有一些該題材的故實畫,但與李唐的《采薇圖》迥然有別,完全是自出機杼。這以明代郭詡(1456—1532年)的《采薇圖》卷(上海博物館藏)、明末清初楊補(1598—1657年)的《采薇圖》(上海博物館藏)、清代中期華喦(1682—1756年)的《松蔭觀云圖》軸(黑龍江省博物館藏)及清代晚期蘇仁山(1814—1850年后)的《采薇圖》(廣東省博物館藏)為代表。

郭詡是明代中期的山水和人物畫家,其畫以狂怪著稱。筆者曾專文討論他的白描畫⑩朱萬章《郭詡畫謝安》,《藝術品》2020年第3期。此文后收入朱萬章《白描畫征錄》,江西美術出版社,2021年,第31-39頁。,其《采薇圖》卷亦介于白描和水墨寫意之間。該畫實為其《人物仕女圖》卷中的最末一段,前兩段為抱琵琶仕女和彈琴仕女,分別以晉武帝時期宮女希冀得寵和漢武帝時期陳皇后失寵為題材,并配以七言絕句,都是有據可查的故實畫。《采薇圖》卷尾畫伯夷、叔齊相對而坐于樹下,中間放置盛滿薇蕨的竹籃,兩人相互拱手作揖,似在對談。作者題詩曰:“古今誰不愛肥甘,千古清風此老難。尚有首陽山下草,清癯留得與人看”[16]66-67,點明了畫中描繪的是伯夷、叔齊采薇的故事。(圖8)

圖8 (明)郭詡《采薇圖》卷(局部),紙本墨筆,22.4cmx129.8cm,上海博物館藏

楊補是明遺民畫家,擅畫山水。其《采薇圖》為其《懷古圖詠冊》(十開)之一,與《偶耕》《種瓜》《采芝》《因樹為屋》《土室》《化汲》《臥雪》《采菊》《本穴世界》合為一冊,此冊均以歷史故實為原型而繪,右側為圖,對開為題識。《采薇圖》所繪伯夷和叔齊坐于山坳處的斜坡上,一人遠眺,一人側身而談,兩人周圍零星點綴著薇蕨。此畫以山水為主體,人物在畫中只是作為襯景,但主題很鮮明,贊揚伯夷和叔齊首陽山采薇而食的精神。畫心右上側題“采薇”,對開引首題“夷齊”。作者并有題詩曰:“殷德實天丑,周粟匪盜泉。烏虖孤竹子,猶去西山巔。山中豈無食,所采聊復然。緣薇發長歌,氣志浩以宣。身在榮亦辱,死辱奚貴焉。從容至盡命,皎潔同寒川。大義示萬古,如日開中天。悲哉衰季士,曷以答前賢”,對伯夷、叔齊不食周粟的義舉頗有感喟。此詩之后尚有另詩補題曰:“嗚呼周武王,二士猶非之。義不食其粟,西山去樂饑。奈何后世人,受祿罔不宜。卓哉此二士,視死甘如飴。采薇非續命,兄弟聊相嬉”[17]390,闡釋了伯夷、叔齊“二士”之“義”,是對圖像敘事的深刻解讀。(圖9)

圖9 (清)楊補《采薇圖》,紙本墨筆,26.7cmx33cm,上海博物館藏

華喦是“揚州畫派”的代表畫家,擅畫花鳥、山水和人物,其《松蔭觀云圖》雖然不以“采薇”命名,但畫中的題詩及畫中意境明顯為伯夷、叔齊采薇的故事。作者題詩曰:“鐘聲過榻問熹微,曳縱歌商去采薇。浴月浮光連倬漢,聽松噓籟涌靈胥。猿聲啼冷豐山峽,虎嘯風生天燭埼。翹首大觀疑斷路,無心出岫白云飛”[18]17,詩中明確談到“曳縱歌商去采薇”,“商”即商朝,“采薇”自然也就指伯夷、叔齊不食周粟而隱居山中采薇果腹。畫中以陡峭的山峰作為背景,山坳處伯夷和叔齊坐于松樹下,相與談論,翹首遠望。畫中的人物造型和襯景都與李唐的《采薇圖》毫無關聯。這是華喦基于伯夷和叔齊的故事而自創的“采薇圖”圖式。(圖10)

與華喦《松蔭觀云圖》構思相近的蘇仁山的《采薇圖》,也完全不以李唐母本為依托,而是對伯夷、叔齊采薇故事的大膽想象與發揮。蘇仁山是清嘉道時期的人物畫家,與蘇六朋并稱“二蘇”。作者在畫心上側題識曰:“十亂右武王伐紂,會于孟津,伯夷、叔齊扣馬而請曰:以臣伐君,可謂仁乎?父死而不葬,爰及干戈,可謂孝乎?左右欲兵之,姜尚父曰:義士也!扶而去之。伯夷、叔齊于是隱于首陽之山,義不食周粟,采薇蕨于西山,乃作歌曰:登彼西山兮采其薇矣,以暴易暴兮不知其非矣。神農、虞、夏忽焉沒兮,我安適歸矣。吁嗟徂兮,命之衰矣。遂餓而死首陽之下。聞其風者,頑夫兼懦夫即去志,可謂圣之清者也。丁酉季冬敬繪于蒼梧之野。夫蒼梧,虞、舜所巡狩之地,或者伯夷、叔齊之神陟降于其間,未可知也。余生三代之下,能無置法高望而尚友古人歟?”題識中明確指出畫中故事即伯夷、叔齊采薇。此畫作于清道光十七年(1837年),時年蘇仁山二十四歲,系其早年之作。該圖所繪伯夷和叔齊行走于高山之麓,一人手提竹籃,籃中依稀可見野菜,一人一手拄杖,一手指向前方。和蘇仁山其他作品風格一樣,此圖以簡筆寫山石,以白描畫人物。無論是人物造型、構圖還是形制,蘇仁山的《采薇圖》與李唐的《采薇圖》毫無相近或傳承之處,可見完全是作者想象圖之。(圖11)

圖11 (清)蘇仁山《采薇圖軸》,紙本墨筆,121.5cmx37.3cm,廣東省博物館藏

畫過此類原創性《采薇圖》的尚有清代的蘇六朋和近代的溥心畬、鄧芬諸家。他們的這類作品都和以上四家一樣,屬李唐《采薇圖》的異本,都是以伯夷、叔齊采薇故事為題材的自創性歷史故實畫。

結語

在圖像制版和印刷尚未引入中國之前,對珍貴書畫的摹寫是書畫傳播的重要途徑,也是對原跡的一種保護,但另一方面,創制摹本往往又成為作偽者牟利的重要手段。在上述五件摹本中,除“蕭晨本”和“弗利爾本”的作者有跡可循之外,其他三本都是佚名。五件摹本都有一個共同點,其摹寫的祖本都直接或間接來自李唐的《采薇圖》。這些摹本或者完全忠實于原作,或者在摹寫中融入己意,雖然時代有先后,水準有高低,其目的亦有傳播和獲利之別,但客觀上都對李唐《采薇圖》的傳播與推廣起到了積極作用,亦可見李唐《采薇圖》的影響力。透過五件摹本的考察與比對,大致可見以李唐《采薇圖》為中心的繪畫名跡的鑒藏、流播與鑒定的過程。伯夷、叔齊自身的人格魅力也是此畫及其摹本能夠廣泛傳播的重要因素。有論者指出,李唐的《采薇圖》所彰顯的政治意涵乃是南宋高宗時代理想化臣子的典范:“進可叩馬而諫,以死抗爭,為國捐軀,退可避居山野,采薇而歌”[19]381,正因如此,這種典范受到歷代執政者及士大夫的認可與推崇,因而以李唐《采薇圖》為原型的諸多摹本大行其道也就順理成章了。(圖12)

圖12 《伯夷叔齊合像》,選自《名賢畫像傳》?王念典編《名賢畫像傳》,京師國群鑄一社,1914年,第2頁。

曾經對李唐《采薇圖》有過鑒藏經歷的清代書畫鑒藏家吳榮光,視之為銘心絕品,除了在畫卷拖尾一跋再跋,訴說鑒藏經歷及讀畫感悟外,還另有詩《謁夷齊廟二首》談到伯夷、叔齊及李唐的《采薇圖》:“我欲飛觴北海濱,為公一薦一傷神。遜荒豈復論家國,就義終當有主臣。萬古激揚在冠履,幾人頑懦得陶甄。西山?泬三千載,景仰今朝識逸民。曾于畫史式容儀(余有李唐《采薇圖》),搖落西風拜古祠。地老天荒此薇蕨,漢爭唐戰又城池。潔身豈獨同巢父,殉國還堪答祖伊。宋代冕旒元石墨,何關孤竹令名遺。”?吳榮光《石云山人詩集》卷八,清道光二十一年(1895年)吳氏筠清館刻本,第21頁。詩中既談到伯夷、叔齊彪炳千古的名節,又談及“曾于畫史式容儀”的李唐《采薇圖》,或許這正可視作李唐《采薇圖》及其摹本流播的根本原因。