深刻理解算理 切實把握算法

◇胡麗芳(福建:東山縣第二實驗小學)

《義務教育數學課程標準(2022年版)》指出:運算能力主要指根據法則和運算律進行正確運算的能力。能夠明確運算對象和意義,理解算法與算理之間的關系;能夠通過運算促進數學推理能力的發展。本文主要就“理解算理與算法之間的關系”“算理為算法提供理論依據,是對算法的構建與解釋”展開交流。

在小學數學教學中,計算教學占有非常大的分量,且計算能力、運算能力都是小學生“四基”中最為核心的內容之一。基于此,教師在教學中要關注計算教學謀劃,并通過系列舉措給予高度重視,以期較好地實現發展學生計算技能的目的。但是實際教學中,仍有部分教師的認識和教學思路是缺位的,他們主要的做法是:讓學生閱讀例題,學習其中的計算步驟,掌握相關的計算法則,然后加以演練,把學生當作“計算器”。卻不知道,很多學生雖然這時候能算,但當題目加以改變,特別是碰到關于算理的填空選擇題時,他們往往都是錯得一塌糊涂,“只知道怎樣算,但不知這樣算的道理,成了搬弄數字的工具。”

一、前測,鋪墊算理

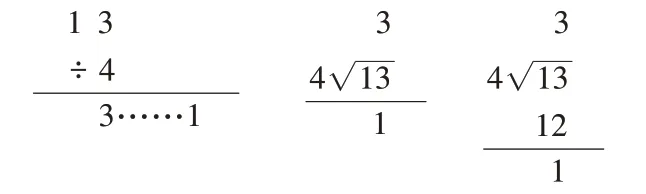

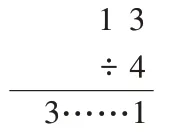

除法豎式是學生在學習了表內除法、初步掌握了除法的意義,以及有余數除法計算學習,初步明白了什么是余數、余數要比除數小等知識之后,進一步開展的深度學習。學生對除法豎式計算的學習是立足于上述知識積累基礎上的,是落實在這些學習經驗中、更體現在上述數學思維發展前提下的。對于除法豎式,他們的基礎是加減法豎式的書寫方式。除法豎式這節課,是今后學習除數是多位數除法和小數除法豎式的種子課。為此,筆者在新課前采取了嘗試探究策略,鼓勵學生去探究教材中的例題變式題目(教材58頁的例題把11根小棒改編為13根小棒,組成多少個正方形)積極嘗試書寫13÷4=3…1的豎式。隨著學生大膽學習探究,課堂中出現了這樣幾種書寫方法:

通過對這些情況的觀察與分析,筆者初步感受到,學生對除法的認知還是基于已有加減法筆算認知的,他們印象中的除法豎式,就是加減法豎式的影子,是既往加減法豎式計算的樣子。盡管有少數學生能夠寫出正確的,但是問其是怎樣得到的,或是怎么思考的,他們卻一臉茫然,難以說出個子丑寅卯,不能實現“知其所以然”的理想目標。

二、聯系,表征算理

數學知識間連接比較緊密,很多新知識是舊知識的引申、發展和綜合,這是小學數學知識呈螺旋式上升規律所決定的。二年級的除法豎式計算學習也是如此,學生是在理解了口算除法的基礎上學習的,他們在教學有余數除法時,已經知道了算式各部分名稱以及余數的意義等。鑒于此,筆者結合本班學生認知水平、數學思維現狀,以及他們的學習經驗積累層次等,設計了“找一找,比一比”活動,讓橫式和豎式對接,引導學生自主思考與合作學習探究。

師:剛才,同學們通過圈一圈、分一分,列出橫式:13÷4=3(個)…1,其中同學們的書寫方式很是有趣,有像這種橫著寫的,還有那些豎著寫的。(教師指著屏幕上的算式述說著)現在,讓我們一起來看一看、比一比:橫式和豎式,橫式的數到豎式的哪里去了?

生:(生來到屏幕前,教師讓出講臺)被除數13到這里,除數4到這里,商3到這里,余數1到這里。

師:誰有補充?

生:除號不見了。

生:多跑出了12,這是什么?

生:“3”為什么要寫在那里?

橫式13÷4=3(個)…1(根),是學生已經掌握的舊知識,是已經具備的表征形式。因此,教學中教師應抓住這個銜接點,提出“你能在豎式中找到橫式的數嗎?”問題,激活學生學習經驗,激發調動他們深入探究的思維火花。教師把手指著橫式和豎式,引導學生觀察、比較,以求通過學生深度觀察,自主思考與分析,能夠較好地建立舊知識和新知識的聯系,讓學生領會豎式中各數的名稱和橫式是一樣的。再利用舊知識的遷移,實現前后學習的溝通,讓知識逐步趨向結構化、整體化。

緊接著教師又提出“你們有什么要問的呢?”這樣的課堂追問,促使學生把思維進行聚焦,把所有的思考力、觀察力等都落實在問題探究中,使得課堂探究學習、學習思考等更有效。同時,這樣的追問,還可以引導學生自主思考,學生在舊知識的遷移中,整合、比較新舊知識的異同點,從中發現新知——豎式中多出12。對除法豎式,學生能從感官上認識它的基本形式,但不知道這個豎式是怎么來的,這些數字為什么要放到那里,帶著這些疑惑,學生能夠興致勃勃地進入理解抽象算理的探索環節。

三、操作,明確算理

課程標準中對筆算教學提出了明確的要求:筆算教學,要讓學生探索為什么這樣算,初步理解書本中計算的法則是怎么來的。通過一步步理解后,再做一些針對性練習,而不是“題海戰術”。結合圖形的操作,讓不容易理解的計算道理變得具體生動,學生理解了這些道理,才會真正理解每一個步驟是怎么來的,每個數字為什么要寫在這邊而不是那邊。筆者在講解豎式中每個數的意義時,設計了分小棒的過程,通過學生的操作、觀察,構建豎式的模型。

師:請學生上展臺分小棒,邊分邊說。

生:先擺13根小棒,每4根分一組,分成3組,還剩1根。

師:觀察豎式中的樣子,看清其中的每一個數,結合這位同學的操作與解說,你發現了什么,從中又明白了什么?把這些思考與發現和小組成員說一說,看看是不是有新的發現。

隨之學生實踐著小組互動學習模式,結合自身操作,反芻別人的展示分享,深入探究筆算除法中每一個數的意義,思考每一個數所對應的內容等。接下來搭建一個展示、爭辯互動學習平臺。

學生匯報:13表示要分的13根小棒,4表示每組分4根,3表示平均分成3組,12表示分走了12根,1表示還剩1根。

師:3為什么寫在個位上?

生:實際分小棒過程中,是可以把它4根4根分一分的,最后可以分成3組,在豎式里表示3個4,所以要寫在個位中。

操作能夠豐富學習感知,誘發學習思考,還有助于學生把形與數、數與思整合起來,便于其深度探究發生,利于學生進一步抽象歸納,為他們后續提煉概念、建立除法筆算計算思維模型提供幫助,對學生積累起扎實、有效的除法計算學習經驗是大有裨益的。

同時,直觀模型對學生理解算理、掌握算法有著不可估量的作用。學生在邊操作邊說數的過程中,動作表征和語言表征同時進行,利用數形結合的數學思想,使抽象的算理直觀化,有形可依。“數無形時少直觀,形無數時難入微。”(華羅庚)在圖形中理解豎式中每個數的意義,每一個書寫步驟的合理性,特別是12的由來、表示的意義,以及商3為什么寫在個位上,顯得清晰可見。

四、質疑,深化算理

古希臘著名哲學家亞里士多德說過:“疑問和好奇,促使人們去思考。”每一節堂課,教師如果能設計一些問題,或者給學生足夠的時間進行思考,那么,這節課學生收獲的就不僅僅是知識。他們理解了算理,也獲得思維的飛躍、成功的體驗;而且還能學到思考的方法,積累起探究學習經驗等,使得自身數學學習能力得到發展,學習效果獲得提升。筆者以為,這樣的數學教學課堂,讓師生都得到成長。學生通過努力收獲了知識,體會到數學思考與探究的樂趣,進而對后續數學學習充滿興趣,對新的數學探究學習充滿期待。在學生初步感知除法豎式后,筆者創設了讓學生質疑的情境。

師:還有什么要問的嗎?

生:為什么除法豎式和加減法的豎式不一樣?

師:同學們看,這樣寫如何?

生:就看不出分走的12根。

前面,我們已經指出,如果寫成連續減,會顯得很煩瑣。莊子說過:天下難事,必作于易。就是告訴我們,復雜的事情要簡單化,除法豎式,就是記錄除法筆算過程的一種簡潔形式。

師:想想看,它們有沒有相同的地方?

生:它們都要注意相同數位對齊。

師:看,計算減法豎式時,要數位對齊,除法豎式是不是也要注意數位對齊呢?

生:3和13的3,12的2以及余數1都是個位上的數,對齊了,3要寫在個位。

在算法通向算理的過程中,突出對算理的追問和闡釋,訓練學生解釋、辨析、口頭語言表達能力,培養學生的問題意識,是實現深度學習最基本的策略。為此,在加深學生對除法豎式理解的教學中,教師不僅要重視讓學生知道除法豎式中先寫什么、后寫什么,還應使其明白為什么要這樣寫,知曉除法豎式中各個數的書寫位置及其意義。特別是通過與減法豎式的比較,學生感受到除法豎式的書寫簡約明了,使得動手分一分的活動經驗與豎式計算算理結合變得更緊密,更利于學生對豎式中等分的理解,使得學習探究變得全面透徹。學生也進一步明白了“3”寫在個位的原因,突破難點。

在完成例題教學后,教材呈現16÷4=4的豎式,通過比較,學生發現整除沒有余數,直接寫0,從而完善了對除法豎式的一般性認識。他們進一步明白了有余數的情況,其算法、算理是怎樣的,以及整除情況與前面學習的比較,形成結構化認知。

五、鞏固,強化算理

在動手操作、數形結合、討論交流等一系列算理具體化后,就進入算法的練習,殊不知,這樣往往會造成學生沒有辦法直接就進入對算法的真正領悟中。在筆者的教學中,也出現過這樣的情況。因此,可先讓學生做課后“做一做”。教材還是呈現小棒圖,旨在讓學生從圖式結合中,再次分一分,體驗除法橫式與除法豎式的關系,使豎式模型的建構進一步鞏固,讓算理停留久一點。這時,可以照著例題這樣問:10是怎么來的?它表示什么?3為什么要寫在個位上,等等。這些問題,使得除法豎式怎么來的再次得到鞏固,算理也更加通透,讓學生對算理的理解更加深入。

前面的學習,體現每份分多少個,可以分幾份。除法還有一種分法,就是平均分成幾份,每份是多少,可使除法豎式的意義更加完整,對算理也是進一步強化補充。張齊華老師在暑假備課培訓中指出:別讓“算法”過早擠走“算理”,要讓算理“再透一些”。通過這樣的強化,今后教學除數是多位數的除法、除數是小數的除法都以除法豎式這節課為基礎,前后的聯系,使得一節課變成了一類課。吳正憲老師在《學習“新課標”理解“一致性”》中指出:培育核心素養的數學教育不是零零散散知識的呆板識記,更不是反反復復地刷題,而是在具體情境中會思考、能辨析,使知識呈現整體性結構化。

在小學計算教學中,計算方法主要解決能算、會算的問題,而且,這樣算的道理由算理來回答,只有對算理理解深刻,才能對算法有切實把握。“算法、算理是運算能力的一體雙翼,尤其是小學數學中,兩者相互輔助,不能偏向哪一方。”要在“觀察—操作—抽象—運用”中打通算理與算法的過程,促進學生運算能力的發展。