不想補(bǔ)還是不能補(bǔ)?

——基于東部某市初中學(xué)生家庭背景和補(bǔ)習(xí)行為的調(diào)查研究

宋天敏

(上海市教育科學(xué)研究院 上海 200032)

黨的二十大報(bào)告提出,促進(jìn)教育公平,辦好人民滿意的教育。隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和居民教育訴求的增加,課外補(bǔ)習(xí)蓬勃發(fā)展,成為學(xué)校教育的重要補(bǔ)充。一些研究發(fā)現(xiàn),具有較高社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化地位家庭的學(xué)生擁有更多機(jī)會(huì)接受課外補(bǔ)習(xí);課外補(bǔ)習(xí)復(fù)制了家庭教育投資的不平等,實(shí)際發(fā)揮了代際傳遞的作用,對(duì)基礎(chǔ)教育公平構(gòu)成了嚴(yán)重挑戰(zhàn)。在日本、韓國(guó)等東亞國(guó)家,課外補(bǔ)習(xí)已經(jīng)成為學(xué)生進(jìn)入有競(jìng)爭(zhēng)力學(xué)校、獲取高薪職位和中產(chǎn)階級(jí)身份的重要手段。為規(guī)范校外培訓(xùn),2021 年7 月,中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步減輕義務(wù)教育階段學(xué)生作業(yè)負(fù)擔(dān)和校外培訓(xùn)負(fù)擔(dān)的意見(jiàn)》,把“雙減”工作列入解決人民群眾急難愁盼問(wèn)題的重大民生工程,開(kāi)展專項(xiàng)治理行動(dòng)。根據(jù)教育部官網(wǎng)公告,截至2021 年底,線下和線上校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)已壓減超80%,學(xué)科類(lèi)培訓(xùn)大幅縮減,培訓(xùn)機(jī)構(gòu)治理取得階段性成效。但相應(yīng)的問(wèn)題仍頻繁顯現(xiàn):“雙減”下的課外補(bǔ)習(xí)逐漸趨于隱蔽化、高價(jià)化,家長(zhǎng)教育焦慮依舊明顯,政府治理難度不斷加大。在“雙減”背景下,本研究以家庭背景因素為起點(diǎn),聚焦家庭背景因素對(duì)學(xué)生參與課外補(bǔ)習(xí)的影響,并對(duì)當(dāng)前課外補(bǔ)習(xí)治理進(jìn)行反思。

一、 文獻(xiàn)綜述

課外補(bǔ)習(xí)也稱“影子教育”,在世界上具有相當(dāng)規(guī)模。特別在日本、韓國(guó)、中國(guó)等東亞國(guó)家,課外補(bǔ)習(xí)逐漸成為主流教育的重要補(bǔ)充。關(guān)于課外補(bǔ)習(xí)的概念,最早是在1992 年由學(xué)者史蒂文森(Stevenson)和貝克(Becker)在日本研究補(bǔ)習(xí)時(shí)提出的,是指“發(fā)生在正規(guī)學(xué)校教育之外,旨在提高學(xué)生學(xué)業(yè)表現(xiàn)的一系列教育活動(dòng)”[1]。國(guó)內(nèi)對(duì)課外補(bǔ)習(xí)的研究在近20 年逐漸興起,主要受到薛海平、李佳麗、丁亞?wèn)|等學(xué)者的關(guān)注。薛海平將課外補(bǔ)習(xí)定義為“為提高學(xué)生學(xué)業(yè)成績(jī)而進(jìn)行的正規(guī)學(xué)校教育外的學(xué)術(shù)類(lèi)課程補(bǔ)充性教育活動(dòng),也包括旨在提高學(xué)生才藝能力的興趣類(lèi)課程校外培訓(xùn)”[2],將學(xué)術(shù)類(lèi)課程、興趣類(lèi)課程均納入課外補(bǔ)習(xí)的范疇中。參考國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn),筆者認(rèn)為,課外補(bǔ)習(xí)是指在正規(guī)學(xué)校教育外,由家庭支付一定的物質(zhì)成本,聘請(qǐng)其他人員或者機(jī)構(gòu)對(duì)學(xué)生進(jìn)行額外的輔導(dǎo)。課外補(bǔ)習(xí)在內(nèi)容上既包括學(xué)科類(lèi)課外補(bǔ)習(xí),也包括興趣類(lèi)課外補(bǔ)習(xí);形式上包含線下一對(duì)一補(bǔ)習(xí)、線下一對(duì)多補(bǔ)習(xí)、線上網(wǎng)課和家教等。

李春玲在分析家庭背景因素對(duì)教育獲得的影響時(shí),認(rèn)為家庭背景包括家庭擁有的社會(huì)資本、文化資本、經(jīng)濟(jì)資本和政治資本。[3]文東茅把學(xué)生父母的職業(yè)和受教育程度作為反映家庭背景的主要指標(biāo)。[4]薛海平等人使用家庭資本的概念衡量家庭背景對(duì)學(xué)生補(bǔ)習(xí)機(jī)會(huì)獲得的影響,將家庭資本分為社會(huì)資本、文化資本、經(jīng)濟(jì)資本和政治資本四類(lèi)。[5]PISA 使用家庭社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位指代學(xué)生的家庭社會(huì)經(jīng)濟(jì)背景狀況,包括父母最高職業(yè)狀況、最高受教育水平、家庭擁有物三項(xiàng)指標(biāo)。本研究使用家庭社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化地位(ESCS)衡量學(xué)生的家庭背景,由經(jīng)濟(jì)資本、社會(huì)資本、文化資本三方面構(gòu)成。經(jīng)濟(jì)資本使用家庭收入和家庭所有物衡量,社會(huì)資本使用父母最高職業(yè)狀況衡量,文化資本使用父母最高受教育水平和家庭藏書(shū)量(不含課本、雜志)衡量。

學(xué)者們關(guān)注家庭背景因素對(duì)學(xué)生課外補(bǔ)習(xí)的影響,并開(kāi)展了一系列研究。一些學(xué)者發(fā)現(xiàn)家庭背景是影響學(xué)生課外補(bǔ)習(xí)行為的重要因素。比如,史蒂文森和貝克通過(guò)對(duì)日本的研究發(fā)現(xiàn),家庭社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位越高的子女越可能參與教育補(bǔ)習(xí)。鄒雪等人使用2012 年P(guān)ISA 數(shù)據(jù),驗(yàn)證出同樣的結(jié)論:父母的最高受教育年限和家庭財(cái)富對(duì)上海學(xué)生參與課外補(bǔ)習(xí)的可能性和時(shí)間均有顯著的積極影響。[6]曾滿超等人對(duì)甘肅、湖南和江蘇三省的研究發(fā)現(xiàn),城市學(xué)生參與課外補(bǔ)習(xí)的比例高于農(nóng)村學(xué)生,在省城的城市學(xué)生參與課外補(bǔ)習(xí)最多。[7]關(guān)于家庭背景對(duì)學(xué)生課外補(bǔ)習(xí)行為影響的內(nèi)在機(jī)制,學(xué)界也進(jìn)行了一些探索。比如,薛海平從社會(huì)再生產(chǎn)的角度出發(fā),認(rèn)為課外補(bǔ)習(xí)復(fù)制了家庭教育投資的不平等,成為代際傳遞和社會(huì)分層的影響因素。[8]在韓國(guó)、日本等東亞國(guó)家,這一理論也得到印證。季玟希通過(guò)對(duì)韓國(guó)補(bǔ)習(xí)政策的研究發(fā)現(xiàn),即使在20 世紀(jì)80 年代韓國(guó)取締校外補(bǔ)習(xí)機(jī)構(gòu)后,依舊存在知名的“別墅補(bǔ)習(xí)”現(xiàn)象,課外補(bǔ)習(xí)成為富裕階層的專屬。[9]有學(xué)者從焦慮母職的角度出發(fā),認(rèn)為隨著教育競(jìng)爭(zhēng)加劇,母職實(shí)踐要求母親具有規(guī)劃師般的職業(yè)素養(yǎng),推動(dòng)孩子通過(guò)獲取高分占據(jù)優(yōu)勢(shì),而父親長(zhǎng)期缺席導(dǎo)致焦慮母職未能得到平衡。焦慮母職被課外補(bǔ)習(xí)的持續(xù)盛行反向推動(dòng)前行,影響著教育公平。[10]魏易等人發(fā)現(xiàn),隨著母親受教育程度的提高,家庭對(duì)子女綜合素質(zhì)的培養(yǎng)愈加重視,接受過(guò)高等教育的家庭已經(jīng)開(kāi)始將投入的重點(diǎn)從學(xué)科類(lèi)課外補(bǔ)習(xí)轉(zhuǎn)換成了興趣拓展類(lèi)校外培訓(xùn)。[11]

除家庭背景對(duì)學(xué)生補(bǔ)習(xí)機(jī)會(huì)的直接影響之外,家長(zhǎng)參與的因素也被引入研究中。高翔等人通過(guò)使用CEPS2015 年的數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)家長(zhǎng)參與在家庭社會(huì)經(jīng)濟(jì)背景影響影子教育參與中起到部分中介作用。家長(zhǎng)參與激活了家庭社會(huì)經(jīng)濟(jì)背景優(yōu)勢(shì),高社會(huì)經(jīng)濟(jì)背景家庭更踴躍參與影子教育。不同階層的家庭在影子教育參與機(jī)會(huì)中產(chǎn)生了分化。[12]薛海平等人發(fā)現(xiàn),不同家庭教養(yǎng)方式下的子女參與課外補(bǔ)習(xí)的可能性存在差異,其中采取忽視型教養(yǎng)方式的家長(zhǎng)往往缺乏參與孩子成長(zhǎng)的意識(shí)和參與孩子學(xué)習(xí)的能力。[13]美國(guó)學(xué)者安妮特·拉魯(Annette Lareau)在《不平等的童年》一書(shū)中,通過(guò)觀察十?dāng)?shù)個(gè)來(lái)自不同階層的家庭對(duì)孩子的教養(yǎng)方式,發(fā)現(xiàn)中產(chǎn)階級(jí)的家長(zhǎng)更樂(lè)于帶孩子參與各項(xiàng)課外活動(dòng),以協(xié)作培養(yǎng)的方式鍛煉孩子適應(yīng)未來(lái)社會(huì)的能力,而工人階級(jí)和社會(huì)底層的家長(zhǎng)則傾向于放任孩子自然成長(zhǎng)。因此,社會(huì)階層與父母參與子女教育的方式存在差異性,影響子女的課外活動(dòng)參與率。[14]

已有研究多是關(guān)于家庭背景對(duì)學(xué)生課外補(bǔ)習(xí)機(jī)會(huì)、補(bǔ)習(xí)時(shí)間的影響,但對(duì)于學(xué)生其他補(bǔ)習(xí)行為的研究相對(duì)較少,如參與的補(bǔ)習(xí)班數(shù)量。另外,已有研究中家庭背景影響學(xué)生課外補(bǔ)習(xí)行為的內(nèi)在機(jī)制尚未得到充分挖掘。既有研究只關(guān)注到家長(zhǎng)的在校參與、在家參與,而忽略了家長(zhǎng)在校外活動(dòng)中的參與。本研究在分析家庭背景因素影響學(xué)生課外補(bǔ)習(xí)行為的同時(shí),也將結(jié)合家長(zhǎng)在校外活動(dòng)中的參與,進(jìn)一步剖析家庭背景的作用機(jī)制。

二、 研究設(shè)計(jì)與實(shí)施

(一) 問(wèn)卷調(diào)查

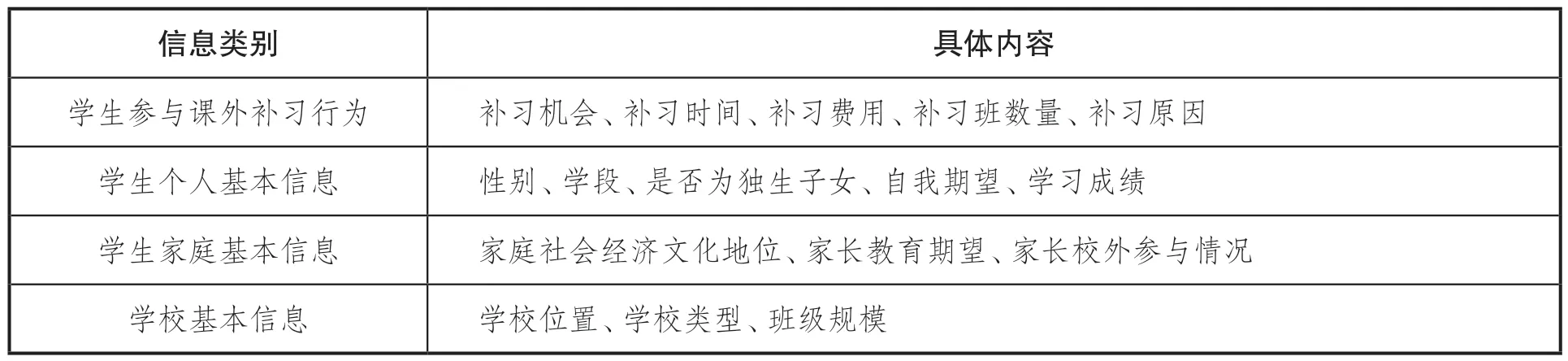

本研究選取東部地區(qū)A 市的初中學(xué)校作為研究對(duì)象,隨機(jī)抽取學(xué)生及其家長(zhǎng)參與問(wèn)卷調(diào)查。問(wèn)卷調(diào)查搜集的信息包括四方面:一是學(xué)生參與課外補(bǔ)習(xí)行為,包括補(bǔ)習(xí)機(jī)會(huì)、補(bǔ)習(xí)時(shí)間、補(bǔ)習(xí)費(fèi)用、補(bǔ)習(xí)班數(shù)量和補(bǔ)習(xí)原因;二是學(xué)生個(gè)人基本信息,包括性別、學(xué)段、是否為獨(dú)生子女、自我期望和學(xué)習(xí)成績(jī);三是學(xué)生家庭基本信息,包括家庭社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化地位、家長(zhǎng)教育期望和家長(zhǎng)校外參與情況;四是學(xué)校基本信息,包括學(xué)校位置、學(xué)校類(lèi)型和班級(jí)規(guī)模。本次共回收學(xué)生問(wèn)卷538 份和家長(zhǎng)問(wèn)卷559 份,總計(jì)1097 份。經(jīng)匹配學(xué)生問(wèn)卷和家長(zhǎng)問(wèn)卷,共得到574 份問(wèn)卷,其中有效問(wèn)卷534 份。

表1 問(wèn)卷信息類(lèi)別和具體內(nèi)容

(二) 數(shù)據(jù)分析

本研究在問(wèn)卷調(diào)查的基礎(chǔ)上,重點(diǎn)分析三方面的內(nèi)容:一是分析具有不同家庭社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化地位的學(xué)生在課外補(bǔ)習(xí)參與上是否存在差異;二是通過(guò)回歸模型,分析家庭社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化地位對(duì)課外補(bǔ)習(xí)參與的影響;三是結(jié)合家長(zhǎng)校外參與情況,嘗試探索和解釋家庭社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化地位等因素對(duì)學(xué)生課外補(bǔ)習(xí)參與的作用機(jī)制。

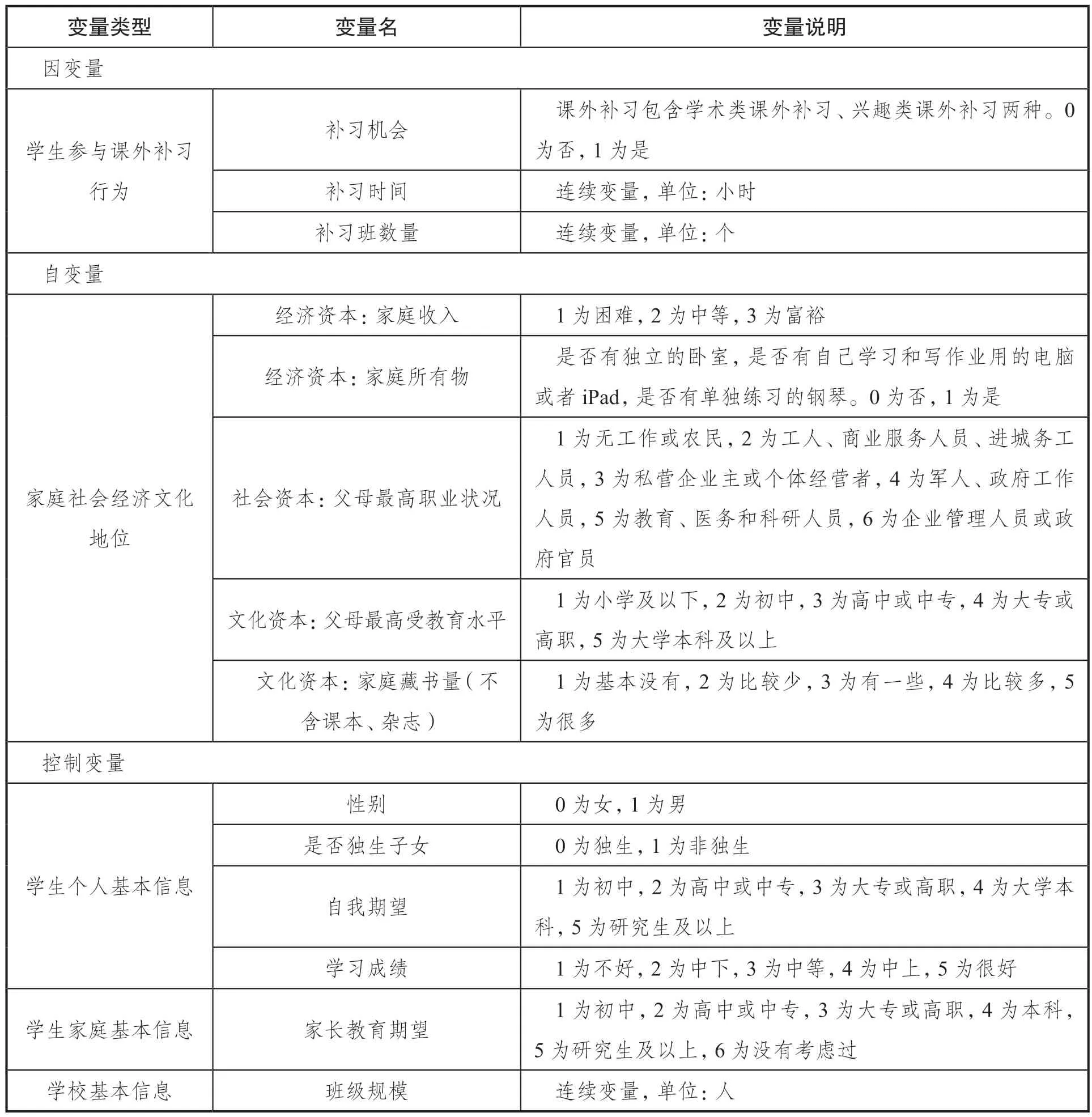

在進(jìn)行回歸分析時(shí),本研究使用的因變量為補(bǔ)習(xí)機(jī)會(huì)、補(bǔ)習(xí)時(shí)間和補(bǔ)習(xí)班數(shù)量,自變量為家庭社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化地位,由家庭收入、家庭所有物、父母最高職業(yè)狀況、父母最高受教育水平、家庭藏書(shū)量(不含課本、雜志)構(gòu)成,控制變量包括性別、是否為獨(dú)生子女、自我期望、學(xué)習(xí)成績(jī)等學(xué)生個(gè)體因素,以及家長(zhǎng)教育期望和班級(jí)規(guī)模。變量類(lèi)型、變量名及變量說(shuō)明見(jiàn)表2。

表2 變量類(lèi)型、名稱及說(shuō)明

為了驗(yàn)證家庭社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化地位對(duì)補(bǔ)習(xí)機(jī)會(huì)、補(bǔ)習(xí)時(shí)間和補(bǔ)習(xí)班數(shù)量的影響,考慮到因變量補(bǔ)習(xí)機(jī)會(huì)具有二分變量屬性,因而采用Logit回歸模型;補(bǔ)習(xí)時(shí)間和補(bǔ)習(xí)班數(shù)量則采用多元線性回歸模型。

其中,α 是常量,Y1為補(bǔ)習(xí)機(jī)會(huì),Y2為補(bǔ)習(xí)時(shí)間,Y3為補(bǔ)習(xí)班數(shù)量,ESCS 為家庭社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化地位,Gen 為性別,Onlychild 為是否為獨(dú)生子女,Eduexp1 為自我期望,Eduexp2 為家長(zhǎng)教育期望,Perf 為學(xué)習(xí)成績(jī),Cla 為班級(jí)規(guī)模。

本研究在探索家庭社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化地位對(duì)學(xué)生課外補(bǔ)習(xí)參與的作用機(jī)制時(shí),引入家長(zhǎng)校外參與的因素,從主觀意識(shí)和客觀條件兩個(gè)維度分解:主觀意識(shí)是指家長(zhǎng)對(duì)課外補(bǔ)習(xí)的認(rèn)識(shí)程度,如家長(zhǎng)認(rèn)為的孩子對(duì)課外補(bǔ)習(xí)的需要程度、家長(zhǎng)對(duì)家校責(zé)任劃分比例的認(rèn)識(shí)等;客觀條件是指家庭是否具備支持孩子參與課外補(bǔ)習(xí)的客觀條件,如參與課外補(bǔ)習(xí)對(duì)家庭造成的經(jīng)濟(jì)壓力、家長(zhǎng)接送時(shí)間的充裕程度和使用的交通工具等。

三、 不同家庭背景學(xué)生的課外補(bǔ)習(xí)參與情況存在顯著差異

根據(jù)問(wèn)卷調(diào)查結(jié)果,研究者從學(xué)生的補(bǔ)習(xí)機(jī)會(huì)、補(bǔ)習(xí)時(shí)間、補(bǔ)習(xí)班數(shù)量三方面,分析不同家庭背景學(xué)生參與課外補(bǔ)習(xí)的差異。

(一) 不同家庭背景學(xué)生在課外補(bǔ)習(xí)機(jī)會(huì)上存在顯著差異

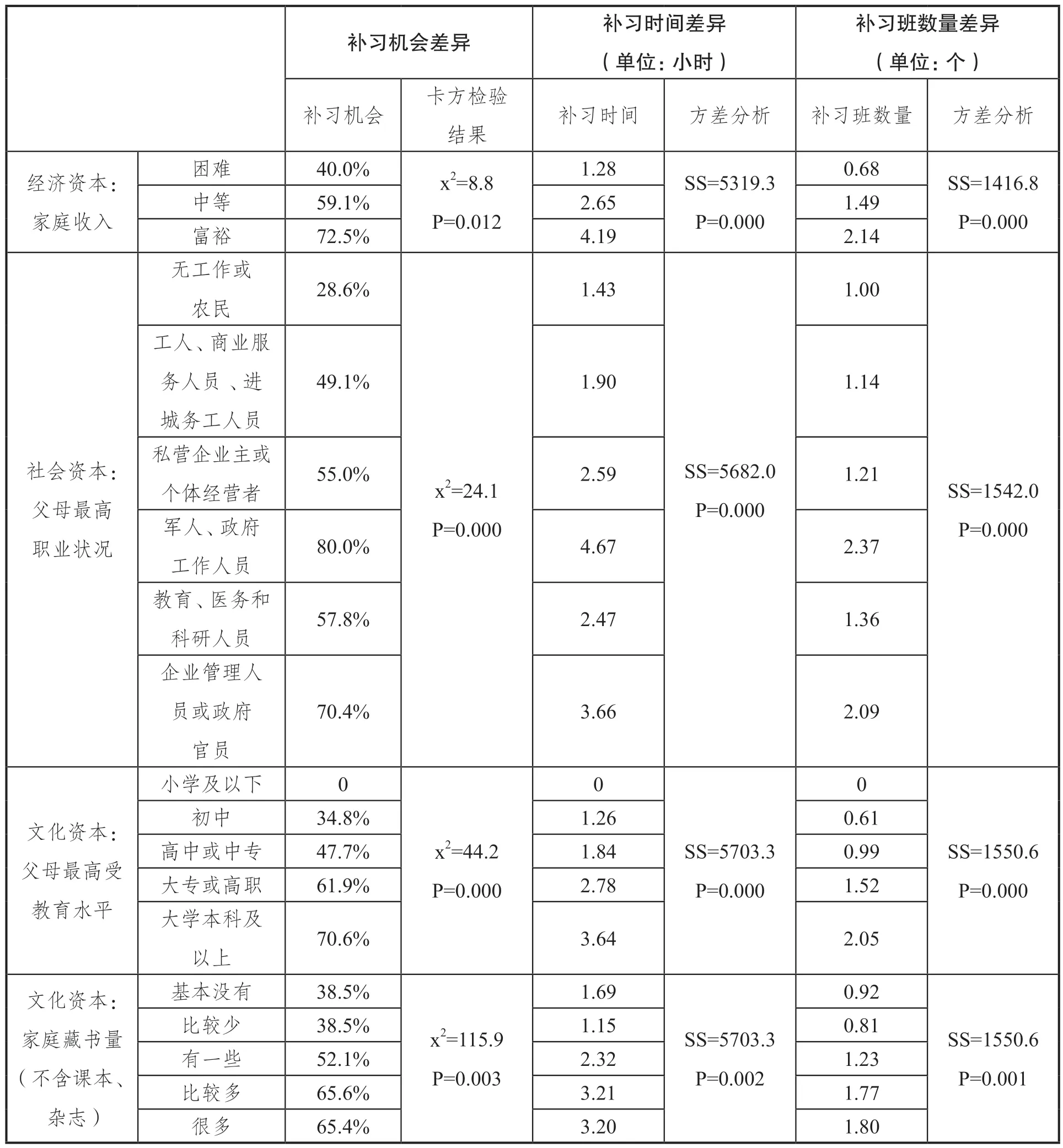

根據(jù)問(wèn)卷分析結(jié)果(見(jiàn)表3),學(xué)生的家庭社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化地位越高,其參與補(bǔ)習(xí)的機(jī)會(huì)越多,且在統(tǒng)計(jì)學(xué)意義上顯著。從經(jīng)濟(jì)資本的角度看,隨著家庭經(jīng)濟(jì)水平的提高,學(xué)生參與課外補(bǔ)習(xí)的比例也在提高。通過(guò)卡方檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn),P 值為0.012,存在顯著性差異。從社會(huì)資本的角度看,總體上,父母最高職業(yè)狀況越好的學(xué)生,參與課外補(bǔ)習(xí)的機(jī)會(huì)越多。父母無(wú)工作或最高職業(yè)狀況是農(nóng)民的學(xué)生,參與課外補(bǔ)習(xí)的比例是28.6%;父母最高職業(yè)狀況是企業(yè)管理人員或政府官員的學(xué)生,參與課外補(bǔ)習(xí)的比例是70.4%。通過(guò)卡方檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn),P值為0.000,存在顯著性差異。從文化資本的角度看,隨著父母最高學(xué)歷和家庭藏書(shū)量(不含課本、雜志)的提升,學(xué)生參與課外補(bǔ)習(xí)的比例也在提升。通過(guò)卡方檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn),存在顯著性差異。

表3 不同家庭背景學(xué)生在補(bǔ)習(xí)機(jī)會(huì)、補(bǔ)習(xí)時(shí)間、補(bǔ)習(xí)班數(shù)量上的差異

表4 家庭社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化地位對(duì)學(xué)生的課外補(bǔ)習(xí)機(jī)會(huì)的影響

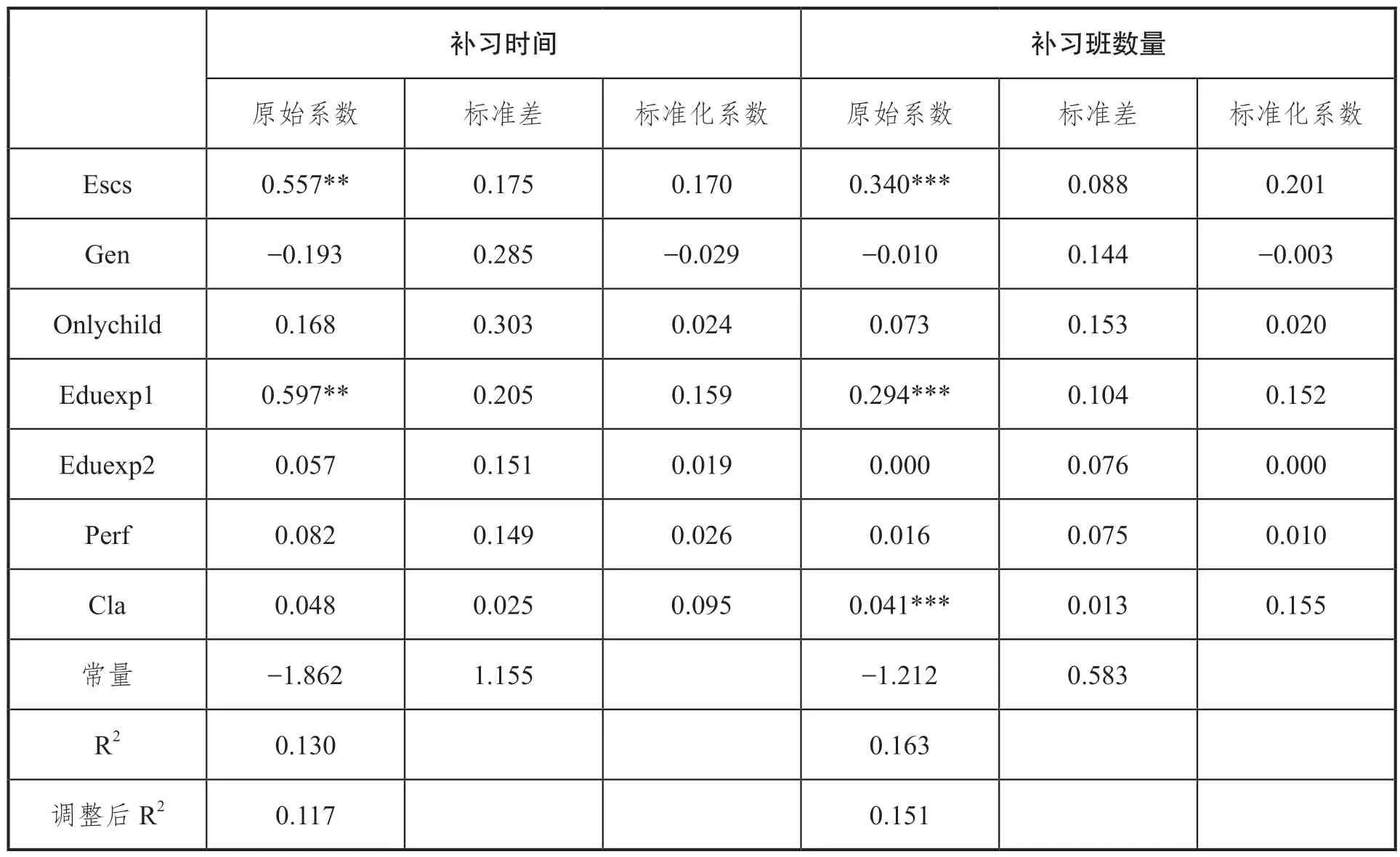

表5 家庭社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化地位對(duì)學(xué)生的課外補(bǔ)習(xí)時(shí)間、補(bǔ)習(xí)班數(shù)量的影響

(二) 不同家庭背景學(xué)生在課外補(bǔ)習(xí)時(shí)間上存在顯著差異

根據(jù)問(wèn)卷結(jié)果,學(xué)生的家庭社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化地位越高,每周補(bǔ)習(xí)時(shí)間越長(zhǎng),且在統(tǒng)計(jì)學(xué)意義上顯著。從經(jīng)濟(jì)資本的角度看,隨著家庭經(jīng)濟(jì)水平的提高,學(xué)生每周課外補(bǔ)習(xí)時(shí)間變長(zhǎng)。通過(guò)方差分析發(fā)現(xiàn),P 值為0.000,存在顯著性差異。從社會(huì)資本的角度看,總體上,父母最高職業(yè)狀況越好的學(xué)生,每周補(bǔ)習(xí)時(shí)間越長(zhǎng)。父母無(wú)工作或最高職業(yè)狀況是農(nóng)民的學(xué)生,每周補(bǔ)習(xí)時(shí)間是1.43 小時(shí);父母最高職業(yè)狀況是企業(yè)管理人員或政府官員的學(xué)生,每周補(bǔ)習(xí)時(shí)間是3.66 小時(shí)。通過(guò)方差分析發(fā)現(xiàn),P 值為0.000,存在顯著性差異。從文化資本的角度看,隨著父母最高學(xué)歷和家庭藏書(shū)量(不含課本、雜志)的提升,學(xué)生每周課外補(bǔ)習(xí)的時(shí)間增加。通過(guò)方差分析發(fā)現(xiàn),存在顯著性差異。

(三) 不同家庭背景學(xué)生在補(bǔ)習(xí)班數(shù)量上存在顯著差異

根據(jù)問(wèn)卷結(jié)果,學(xué)生的家庭社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化地位越高,其參與的補(bǔ)習(xí)班數(shù)量越多,在統(tǒng)計(jì)學(xué)意義上表現(xiàn)顯著。從經(jīng)濟(jì)資本的角度看,隨著家庭經(jīng)濟(jì)水平的提高,學(xué)生參與的補(bǔ)習(xí)班數(shù)量增多。通過(guò)方差分析發(fā)現(xiàn),P 值為0.000,存在顯著性差異。從社會(huì)資本的角度看,總體上,父母最高職業(yè)狀況越好的學(xué)生,參與的補(bǔ)習(xí)班數(shù)量越多。父母無(wú)工作或最高職業(yè)狀況是農(nóng)民的學(xué)生,參與的補(bǔ)習(xí)班數(shù)量是1.00 個(gè);父母最高職業(yè)狀況是企業(yè)管理人員或政府官員的學(xué)生,參與的補(bǔ)習(xí)班數(shù)量是2.09 個(gè)。通過(guò)方差分析發(fā)現(xiàn),P 值為0.000,存在顯著性差異。從文化資本的角度看,隨著父母最高學(xué)歷和家庭藏書(shū)量(不含課本、雜志)的提升,學(xué)生參與的補(bǔ)習(xí)班數(shù)量增加。通過(guò)方差分析發(fā)現(xiàn),存在顯著性差異。

四、 家庭背景影響學(xué)生課外補(bǔ)習(xí)的參與

(一) 家庭背景影響學(xué)生參與課外補(bǔ)習(xí)的機(jī)會(huì)

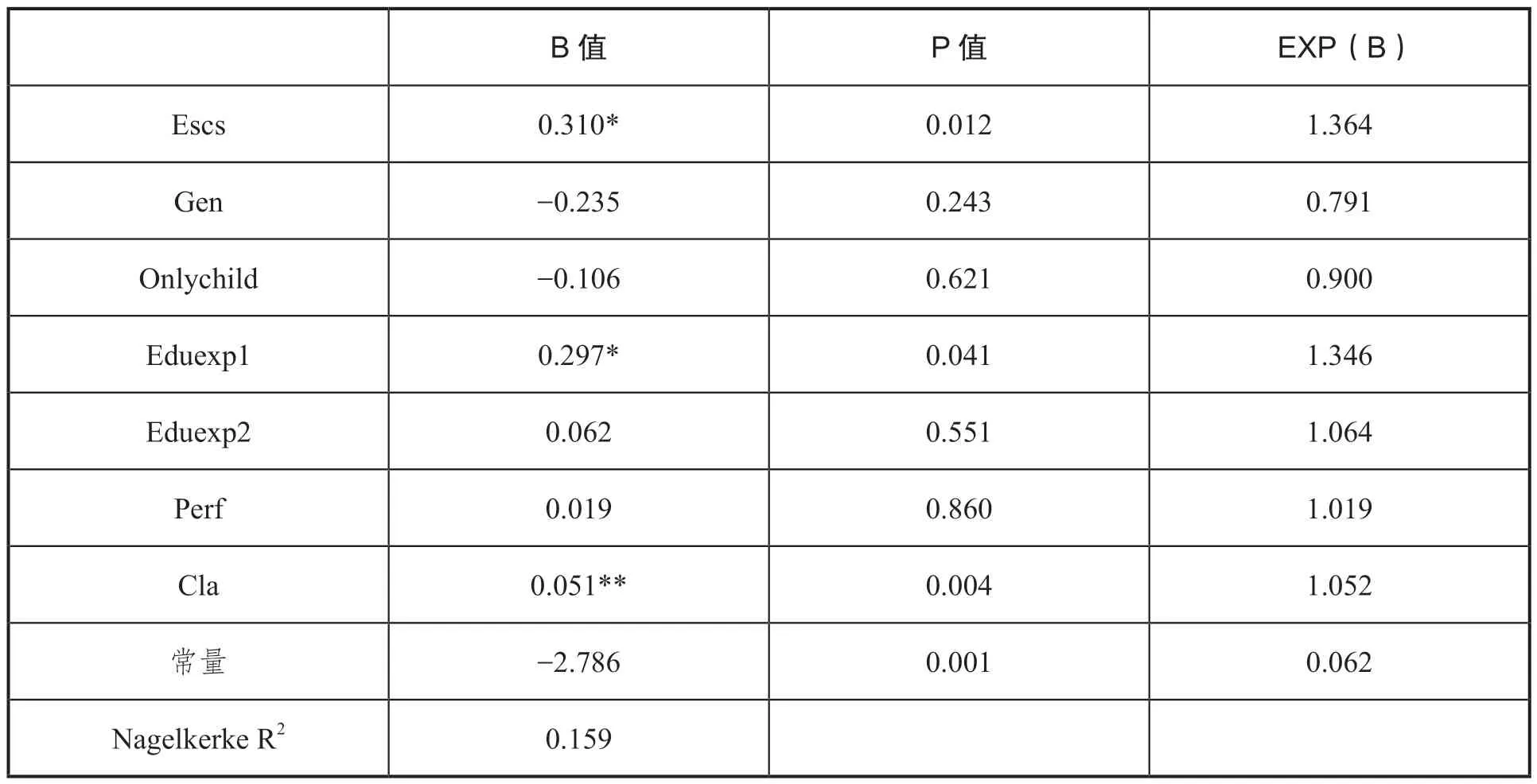

針對(duì)模型一,使用SPSS 進(jìn)行分析,模型卡方檢驗(yàn)的顯著性水平為0.000,卡方值為60.504。通過(guò)顯著性檢驗(yàn)水平可知,模型具備顯著性。具體來(lái)看,家庭社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化地位較高的學(xué)生,參與課外補(bǔ)習(xí)的機(jī)會(huì)明顯多于家庭社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化地位較低的學(xué)生。EXP(B)=1.364,P=0.012,在統(tǒng)計(jì)學(xué)意義上具有顯著性。這個(gè)結(jié)果和前期描述性統(tǒng)計(jì)分析的結(jié)果一致。因此,家庭社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化地位是影響學(xué)生課外補(bǔ)習(xí)機(jī)會(huì)的重要因素。除了家庭背景因素外,自我期望較高的學(xué)生參與課外補(bǔ)習(xí)的機(jī)會(huì)明顯多于自我期望較低的學(xué)生。EXP(B)=1.346,P=0.041,在統(tǒng)計(jì)學(xué)意義上具有顯著性。隨著班級(jí)規(guī)模擴(kuò)大,學(xué)生參與課外補(bǔ)習(xí)的機(jī)會(huì)也有所增多。這可能是由于班級(jí)規(guī)模擴(kuò)大,學(xué)生較少得到教師個(gè)性化教學(xué)指導(dǎo),課堂的學(xué)習(xí)效果不佳,因而去尋求課外補(bǔ)習(xí),以彌補(bǔ)校內(nèi)教育的不足。與此同時(shí),學(xué)生的性別、是否為獨(dú)生子女、學(xué)習(xí)成績(jī)以及家長(zhǎng)教育期望對(duì)其參與課外補(bǔ)習(xí)的機(jī)會(huì)沒(méi)有顯著影響。

(二) 家庭背景影響學(xué)生的課外補(bǔ)習(xí)時(shí)間和補(bǔ)習(xí)班數(shù)量

針對(duì)模型二,R2為0.130,調(diào)整后為0.117,說(shuō)明方程中的變量可以解釋11.7%的課外補(bǔ)習(xí)時(shí)間的差異。F 值為10.190,顯著性為0.000,回歸模型顯著,能擬合數(shù)據(jù)。根據(jù)多重共線性檢驗(yàn)結(jié)果,容差大于0.1,VIF 小于5,無(wú)多重共線性問(wèn)題。結(jié)合回歸系數(shù)看,家庭社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化地位的回歸系數(shù)為0.557,顯著性為0.002,在統(tǒng)計(jì)學(xué)意義上顯著。隨著家庭社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化地位的提高,學(xué)生參與課外補(bǔ)習(xí)的時(shí)間顯著增加。在控制其他變量的情況下,家庭社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化地位每提高1 個(gè)分值,學(xué)生每周課外補(bǔ)習(xí)的時(shí)間增加0.557 小時(shí)。另外,自我期望對(duì)學(xué)生參與課外補(bǔ)習(xí)的時(shí)間也有顯著影響。在控制其他變量的情況下,學(xué)生的自我期望每提高1 個(gè)檔次(如從大專或高職提升到大學(xué)本科),其每周課外補(bǔ)習(xí)的時(shí)間增加0.597 小時(shí)。學(xué)生的性別、是否為獨(dú)生子女、學(xué)習(xí)成績(jī)以及家長(zhǎng)教育期望對(duì)其課外補(bǔ)習(xí)時(shí)間沒(méi)有顯著影響。

針對(duì)模型三,R2為0.163,調(diào)整后為0.151,說(shuō)明方程中的變量可以解釋15.1%的課外補(bǔ)習(xí)班數(shù)量的差異。F 值為13.257,顯著性為0.000,回歸模型顯著,能擬合數(shù)據(jù)。根據(jù)多重共線性檢驗(yàn)結(jié)果,容差大于0.1,VIF 小于5,無(wú)多重共線性問(wèn)題。結(jié)合回歸系數(shù)看,家庭社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化地位的回歸系數(shù)為0.340,顯著性為0.000,在統(tǒng)計(jì)學(xué)意義上顯著。隨著家庭社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化地位的提高,學(xué)生參與的課外補(bǔ)習(xí)班數(shù)量顯著增加。在控制其他變量的情況下,家庭社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化地位每提高1 個(gè)分值,學(xué)生參與的課外補(bǔ)習(xí)班數(shù)量增加0.340 個(gè)。自我期望對(duì)學(xué)生參與的課外補(bǔ)習(xí)班數(shù)量也有顯著影響。在控制其他變量的情況下,學(xué)生的自我期望每提高1 個(gè)檔次,其參與的補(bǔ)習(xí)班數(shù)量增加0.294 個(gè)。另外,班級(jí)規(guī)模對(duì)于學(xué)生參與的補(bǔ)習(xí)班數(shù)量有顯著影響。在控制其他變量的情況下,班級(jí)規(guī)模每增加1 人,學(xué)生參與的補(bǔ)習(xí)班數(shù)量增加0.041 個(gè)。類(lèi)似的是,學(xué)生的性別、是否為獨(dú)生子女、學(xué)習(xí)成績(jī)以及家長(zhǎng)教育期望對(duì)其參與的課外補(bǔ)習(xí)班數(shù)量沒(méi)有顯著影響。

五、 家庭背景的作用機(jī)制表現(xiàn)在家長(zhǎng)參與補(bǔ)習(xí)的客觀條件而非主觀意識(shí)上

本部分納入家長(zhǎng)校外參與的維度,進(jìn)一步剖析家庭背景的作用機(jī)制。根據(jù)ESCS 均值水平,將學(xué)生家庭背景分為高ESCS 和低ESCS兩類(lèi)。通過(guò)對(duì)兩類(lèi)群體采取T 檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)家長(zhǎng)校外參與的主觀意識(shí)不存在顯著性差異。但在參與的客觀條件上,高ESCS 家庭比低ESCS家庭占據(jù)更多優(yōu)勢(shì),體現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)壓力較小、接送時(shí)間充裕、交通工具便利等方面。在“孩子對(duì)課外補(bǔ)習(xí)的需要程度”上,高ESCS 家庭的得分為2.25,低ESCS 家庭的得分為2.12,P=0.086,不存在顯著性差異。同樣,在“家長(zhǎng)對(duì)家校責(zé)任劃分比例的認(rèn)識(shí)”上,也不存在顯著性差異。在“課外補(bǔ)習(xí)對(duì)家庭造成的經(jīng)濟(jì)壓力”上,低ESCS 家庭的得分為2.20,顯著高于高ESCS 家庭,P=0.000。課外補(bǔ)習(xí)的花銷(xiāo)對(duì)低ESCS 家庭造成了更大的經(jīng)濟(jì)壓力。同樣,在“家長(zhǎng)接送時(shí)間的充裕程度”上,高ESCS 家庭的得分為2.22,顯著高于低ESCS家庭,P=0.000。高ESCS 家庭有充足的時(shí)間接送孩子。高ESCS 家庭在接送孩子去補(bǔ)習(xí)班、興趣班時(shí),最常使用的交通工具是便利的私家車(chē)(47.7%),而低ESCS 家庭則更多采用耗時(shí)耗力的公共交通工具(35.4%)、自行車(chē)或電瓶車(chē)(36.4%)。低ESCS 家庭花費(fèi)更多時(shí)間在接送孩子補(bǔ)習(xí)上。家庭背景以種種客觀條件上的優(yōu)勢(shì),促進(jìn)了高ESCS 家庭的子女享有更多的課外補(bǔ)習(xí)機(jī)會(huì)、補(bǔ)習(xí)時(shí)間和補(bǔ)習(xí)班數(shù)量,從而在關(guān)鍵性升學(xué)考試中保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),形成代際傳遞。

家庭因素的作用機(jī)制主要表現(xiàn)在家長(zhǎng)參與補(bǔ)習(xí)的客觀條件上,即家庭收入、接送時(shí)間和交通工具等因素更為有利。高ESCS 家庭有足夠的經(jīng)濟(jì)條件承擔(dān)補(bǔ)習(xí)費(fèi)用。根據(jù)問(wèn)卷調(diào)查數(shù)據(jù),雖然2021 年這類(lèi)家庭的平均補(bǔ)習(xí)費(fèi)用達(dá)到19887 元,但補(bǔ)習(xí)費(fèi)用占全年家庭收入的比例較低。約有67.4%的家庭表示補(bǔ)習(xí)費(fèi)用占當(dāng)年家庭總收入的比例低于10%,家庭經(jīng)濟(jì)壓力不大。這類(lèi)家庭有相對(duì)充足的時(shí)間接送孩子去補(bǔ)習(xí)班、興趣班,有時(shí)間接送孩子的家庭占比近90%,而基本沒(méi)時(shí)間接送孩子的家庭僅僅占10.8%。高ESCS 家庭擁有便利的交通工具,可以接送孩子。低ESCS 家庭則不具備這樣的客觀條件。首先,這類(lèi)家庭的收入較低,難以負(fù)擔(dān)大額的補(bǔ)習(xí)費(fèi)用。如2021 年,低ESCS 家庭的平均補(bǔ)習(xí)費(fèi)用為11307 元,補(bǔ)習(xí)費(fèi)用占全年家庭收入的比例較高。有46.8%的家庭表示補(bǔ)習(xí)費(fèi)用占當(dāng)年家庭總收入的比例超過(guò)了10%,存在較大的經(jīng)濟(jì)壓力。其次,忙于生計(jì)、疲于奔波的父母沒(méi)有足夠的時(shí)間和便利的交通工具接送孩子補(bǔ)習(xí)。如30.5%的家長(zhǎng)表示基本上沒(méi)有時(shí)間接送孩子,日常接送往往采用更加耗時(shí)的公共交通工具。

家庭社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化地位絕不是影響學(xué)生參與課外補(bǔ)習(xí)的唯一因素,學(xué)生個(gè)人因素也影響著其對(duì)課外補(bǔ)習(xí)的參與。結(jié)合上一部分的問(wèn)卷調(diào)查結(jié)果,學(xué)生參與課外補(bǔ)習(xí)的具體情況與其自我期望高度相關(guān)。在學(xué)生被問(wèn)及參與學(xué)科類(lèi)補(bǔ)習(xí)的原因時(shí),“自己想?yún)⒓印背蔀槭滓蛩兀急?0.3%;其次才是“父母要求”,占比44.4%。學(xué)生參與興趣班的原因與之類(lèi)似,不論是學(xué)科類(lèi)補(bǔ)習(xí)班還是興趣班,學(xué)生個(gè)人的參與意愿是重要驅(qū)動(dòng)因素之一。

六、 學(xué)生參與課外補(bǔ)習(xí)的治理政策探索

影響學(xué)生參與課外補(bǔ)習(xí)的因素是多元的,相應(yīng)地,對(duì)課外補(bǔ)習(xí)的治理也必須考慮背后多重因素和不同參與者的差異性。曾曉東等人認(rèn)為,中國(guó)的課外補(bǔ)習(xí)體系復(fù)雜,針對(duì)補(bǔ)習(xí)教育體系的政策也必然是復(fù)雜的,簡(jiǎn)單化的處理方式不存在。同時(shí),簡(jiǎn)單化處理方式所產(chǎn)生的問(wèn)題可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于它所要解決的問(wèn)題。[15]《國(guó)務(wù)院關(guān)于有效減輕過(guò)重作業(yè)負(fù)擔(dān)和校外培訓(xùn)負(fù)擔(dān),促進(jìn)義務(wù)教育階段學(xué)生全面健康發(fā)展情況的報(bào)告》指出,“雙減”工作具有長(zhǎng)期性、復(fù)雜性、艱巨性,學(xué)科類(lèi)培訓(xùn)隱形變異難題還需破解。結(jié)合當(dāng)前我國(guó)“雙減”工作中面臨的問(wèn)題,筆者從以下幾方面思考課外補(bǔ)習(xí)的治理途徑。

首先,當(dāng)前義務(wù)教育均衡發(fā)展和高等教育分層發(fā)展戰(zhàn)略之間存在政策銜接上的空隙,加之中國(guó)教育體系具有高篩性特征,必然導(dǎo)致家庭有參與學(xué)科類(lèi)課外補(bǔ)習(xí)的需求,以讓子女在關(guān)鍵性升學(xué)考試中保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。家長(zhǎng)對(duì)于課外補(bǔ)習(xí)的主觀需求旺盛,擔(dān)憂孩子在升學(xué)競(jìng)爭(zhēng)中失敗,分流到職業(yè)學(xué)校。因此,在課外補(bǔ)習(xí)的治理中,僅依靠打擊補(bǔ)習(xí)機(jī)構(gòu)是不夠的,首先應(yīng)當(dāng)關(guān)注的是教育體系改革,協(xié)調(diào)普職發(fā)展,減輕教育分流和考試篩選的壓力。政府需要切實(shí)提高職業(yè)教育質(zhì)量,保障職校學(xué)生良好的就業(yè)前景,減輕家長(zhǎng)的分流焦慮,從而逐步減少家長(zhǎng)和學(xué)生對(duì)學(xué)科類(lèi)課外補(bǔ)習(xí)的需求。教育體系改革的背后亦涉及行業(yè)發(fā)展、收入分配和社會(huì)保障機(jī)制等教育外部領(lǐng)域的系統(tǒng)性改革,因此課外補(bǔ)習(xí)治理不僅是教育難題,更是社會(huì)問(wèn)題。

其次,針對(duì)家長(zhǎng)焦慮情緒,政府需要聯(lián)合社會(huì)各界力量,建立家庭、學(xué)校、社會(huì)協(xié)同育人的機(jī)制。通過(guò)多種途徑提供家庭教育指導(dǎo),引導(dǎo)家長(zhǎng)樹(shù)立正確的家庭教育觀,更多關(guān)注學(xué)生身心健康發(fā)展。根據(jù)學(xué)生個(gè)體特征,培養(yǎng)其興趣愛(ài)好、健康審美追求和良好學(xué)習(xí)習(xí)慣,減少學(xué)生盲目報(bào)班、拼時(shí)間、多刷題的不理智行為。

再次,吸取韓國(guó)的失敗教訓(xùn),謹(jǐn)防生成新的教育不公平。家庭社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化地位較高的學(xué)生往往具備有利的補(bǔ)習(xí)條件,即使面對(duì)政府監(jiān)管,這類(lèi)家庭也有途徑和經(jīng)濟(jì)條件參與掛名“高端家政”“眾籌私教”“住家教師”“團(tuán)課”等的學(xué)科類(lèi)課外補(bǔ)習(xí)。在韓國(guó)打擊課外補(bǔ)習(xí)的30 年中,富裕階層始終是政策難以觸及的痛點(diǎn)。政府取締補(bǔ)習(xí)班和家教往往直接影響普通家庭的補(bǔ)習(xí)行為,但富裕家庭的“別墅補(bǔ)習(xí)”現(xiàn)象屢屢逃避監(jiān)管。在“平準(zhǔn)化教學(xué)”政策實(shí)施后期,課外補(bǔ)習(xí)甚至成為富裕階層的專屬,引發(fā)中產(chǎn)階級(jí)的強(qiáng)烈不滿,最終導(dǎo)致韓國(guó)政策的失敗。這為我國(guó)課外補(bǔ)習(xí)政策提供了可吸取的教訓(xùn)。

又次,由政府和學(xué)校牽頭,為學(xué)習(xí)能力較差學(xué)生提供“補(bǔ)差”性質(zhì)的補(bǔ)習(xí),幫助處境不利的學(xué)生提升學(xué)業(yè)成績(jī)。近年來(lái),一些發(fā)達(dá)國(guó)家采取鼓勵(lì)課外補(bǔ)習(xí)的政策,把課外補(bǔ)習(xí)當(dāng)成是對(duì)學(xué)習(xí)能力較差學(xué)生的一種幫助,能縮小個(gè)體之間的學(xué)習(xí)差距,促進(jìn)教育公平。[16]美國(guó)將補(bǔ)習(xí)作為提高公共教育的一種途徑。如《不讓一個(gè)孩子掉隊(duì)法案》規(guī)定,“連續(xù)三年在提高學(xué)生學(xué)業(yè)成績(jī)方面沒(méi)有取得適當(dāng)進(jìn)步的學(xué)校需要向低收入家庭學(xué)生提供教育補(bǔ)習(xí)服務(wù)”。美國(guó)政府聯(lián)合學(xué)校、社區(qū)、公司等多方力量,提供巨額經(jīng)費(fèi)支持,使得最低收入家庭的子女補(bǔ)習(xí)參與率飛速上升。此外,澳大利亞、英國(guó)、法國(guó)、新加坡等發(fā)達(dá)國(guó)家也將課外補(bǔ)習(xí)當(dāng)作對(duì)低分或者能力欠缺學(xué)生的一種幫助,通過(guò)補(bǔ)習(xí)券、補(bǔ)習(xí)津貼等措施刺激成績(jī)落后學(xué)生的課外補(bǔ)習(xí)需求,削弱課外補(bǔ)習(xí)對(duì)正常社會(huì)流動(dòng)的不利影響。

最后,發(fā)揮學(xué)校提升校內(nèi)教育質(zhì)量和發(fā)展課后服務(wù)的雙重作用,滿足學(xué)生綜合素質(zhì)培養(yǎng)和個(gè)性化發(fā)展的需求。一是提高課堂教學(xué)質(zhì)量,保障學(xué)生在課堂中達(dá)成基本的學(xué)業(yè)要求,將教學(xué)主陣地牢牢把握在自己手中,減少學(xué)生對(duì)課外補(bǔ)習(xí)的需求;二是在作業(yè)設(shè)計(jì)中注意精簡(jiǎn)和分層,既能滿足鞏固、診斷的課堂教學(xué)成果要求,又能根據(jù)不同的學(xué)生發(fā)展水平進(jìn)行個(gè)性化的延伸;三是充分整合校內(nèi)外資源,提升學(xué)校課后服務(wù)質(zhì)量,滿足學(xué)生個(gè)性化發(fā)展的需求。

盡管本研究在抽樣時(shí)盡量保證了樣本的代表性,樣本數(shù)量也符合量化研究的要求,但在學(xué)校樣本的多樣性方面仍然受限。未來(lái)研究可以進(jìn)一步關(guān)注學(xué)校類(lèi)型、辦學(xué)規(guī)模、地理位置、教學(xué)水平等校級(jí)層面的變量對(duì)學(xué)生補(bǔ)習(xí)行為的影響,結(jié)合家庭社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化地位因素,更加全面、科學(xué)地分析學(xué)生課外補(bǔ)習(xí)的影響因素。